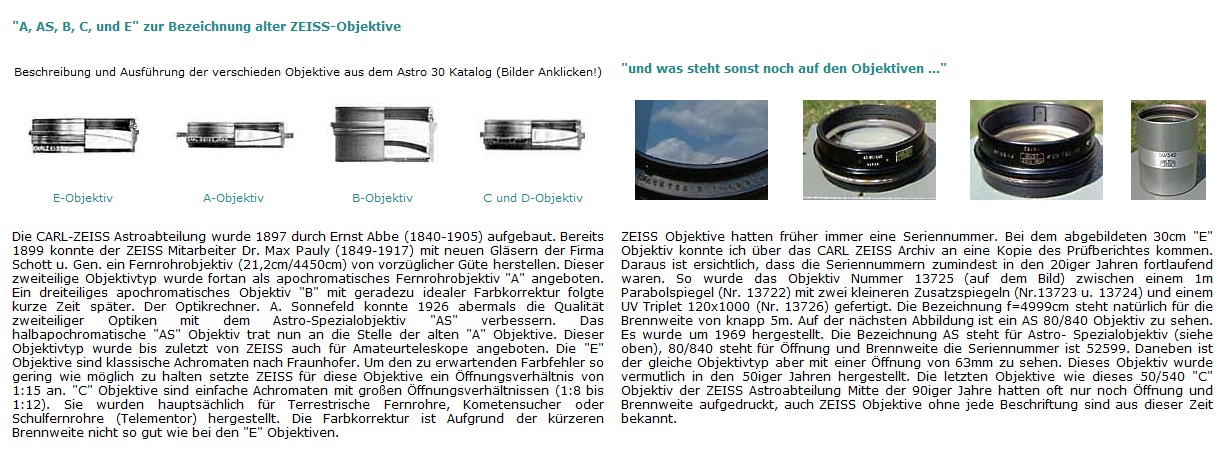

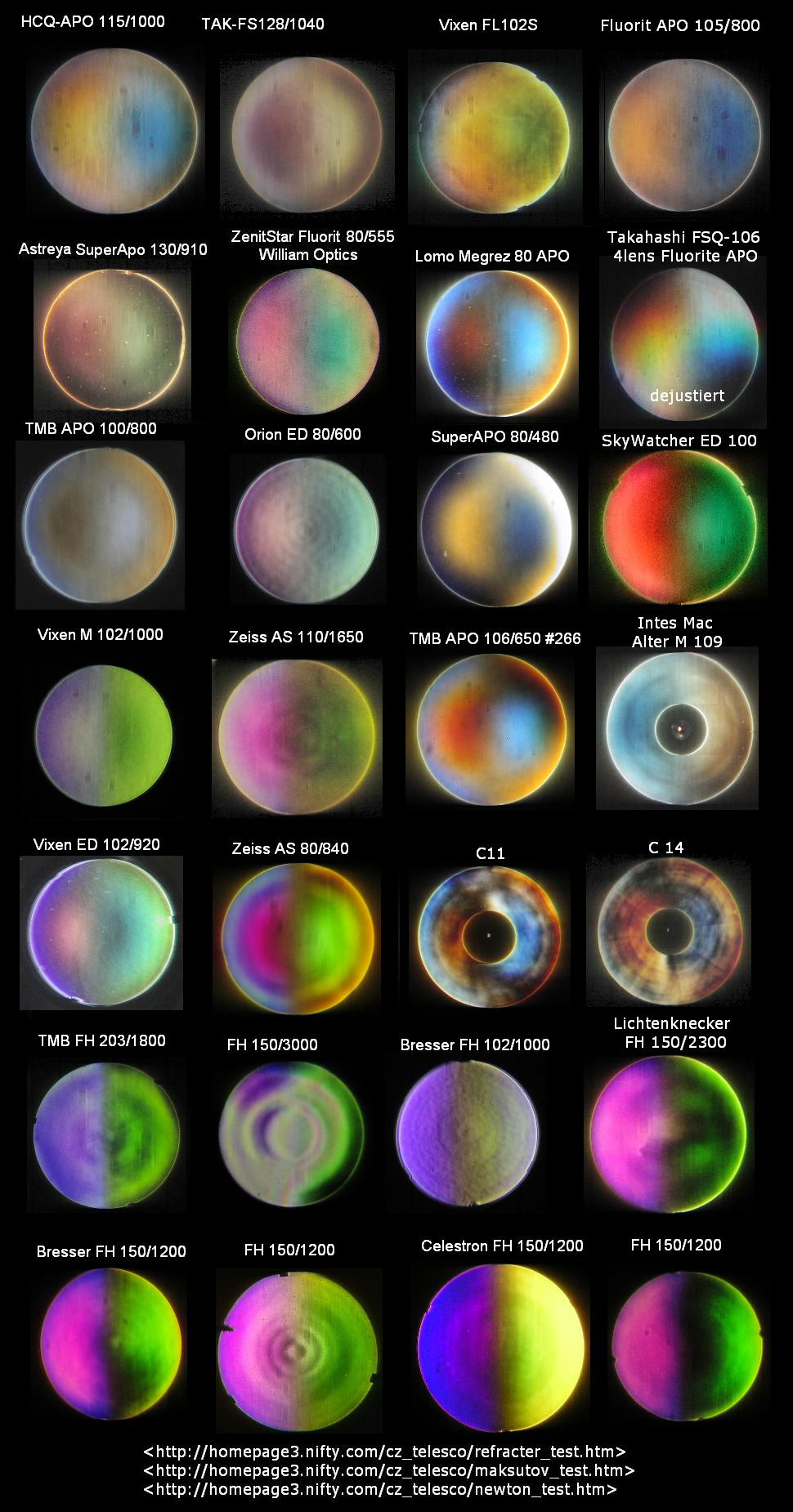

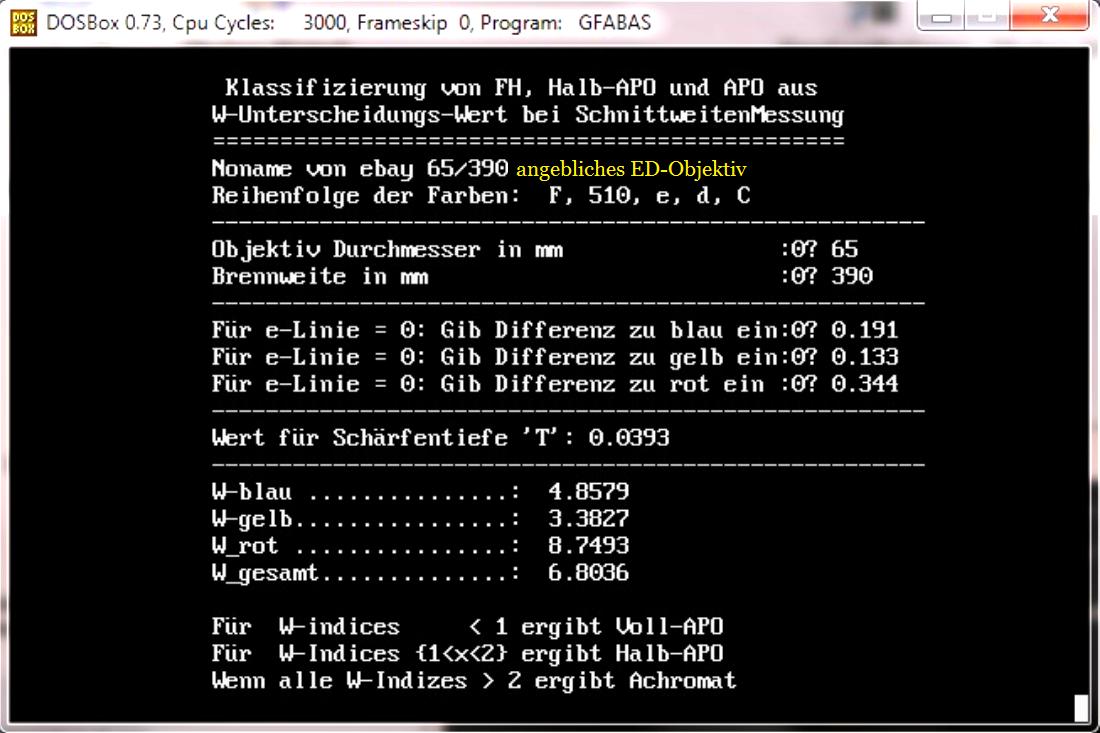

02 ED-Optiken, Halb-APOs und Frauenhofer-Systeme

B110 ebay Qualität

Drei - zwei - eins - MEINS!

Eine Qualitäts-Kontrolle findet bei derartigen Verkäufen nicht statt. Zwar bezahlt man für derartige Angebote nur

kleines Geld - aber unterm Strich ist auch der kleine Betrag zum "Fenster hinausgeschmissen". Und so landet

dieses "wertvolle Schnäppchen" dann bei mir, der schon viele andere hochwertige Zweilinser u.a. von Zeiss hier

gehabt hat. Zunächst hat also der frohe Besitzer nur wenig Freude an seiner "Linse" und ich soll nun das Teil

untersuchen mit einer möglichst Frohen Botschaft - war aber dann eine Fehlanzeige.

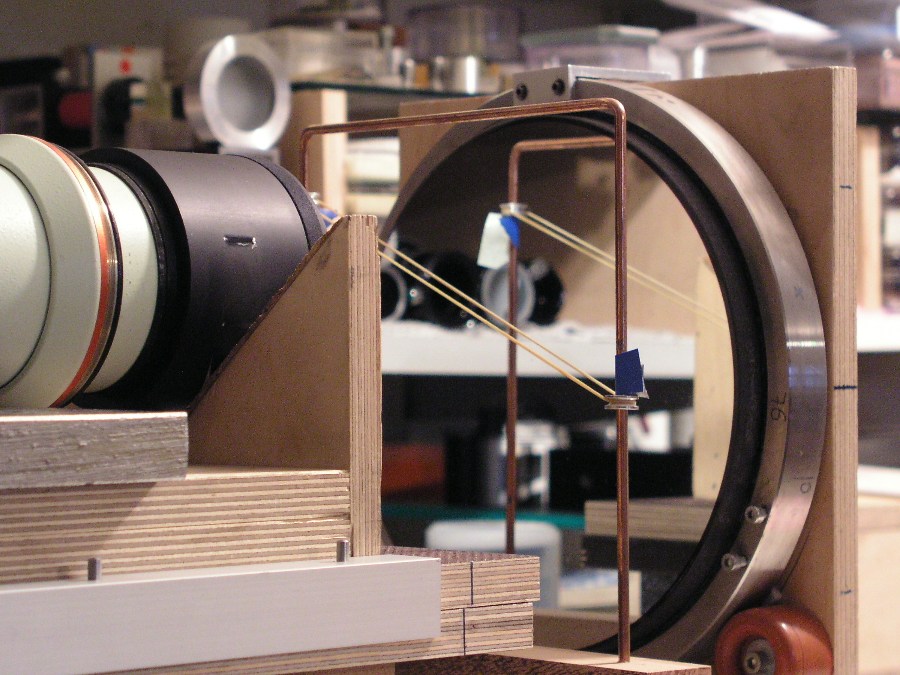

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/14-beitraege/06-messtechnik-teil-2-aufbau-diverser-interferometer/58-artificial-sky-bei-perfektem-seeing

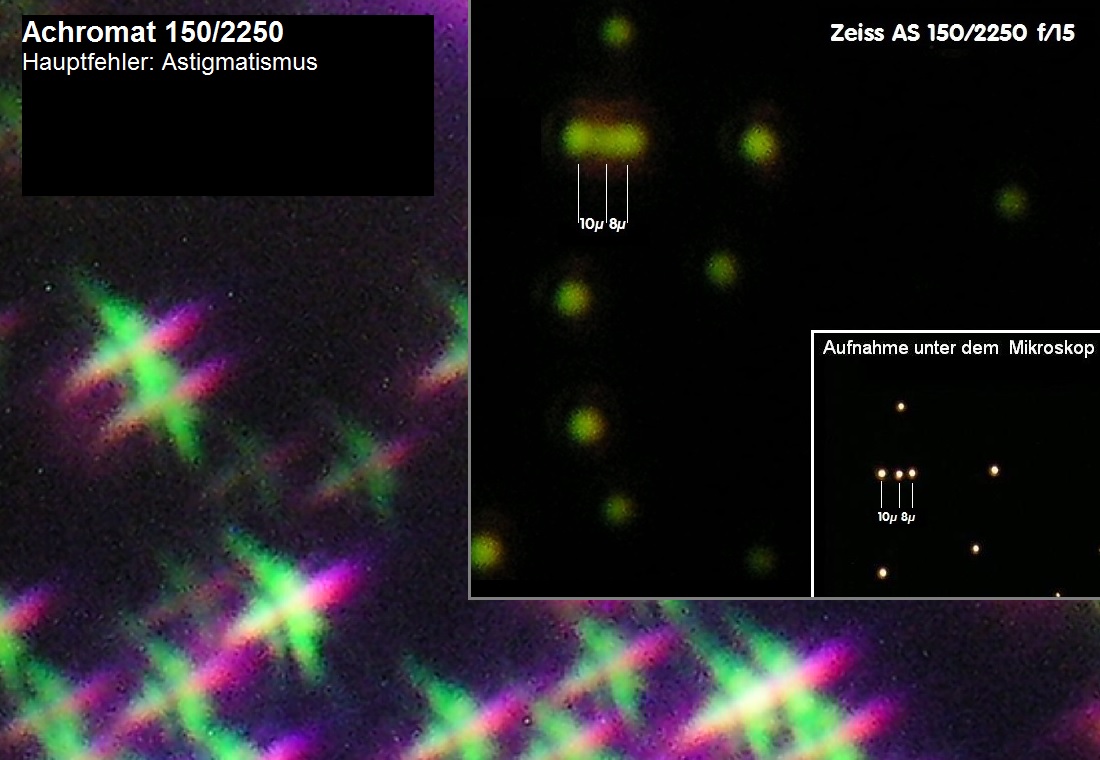

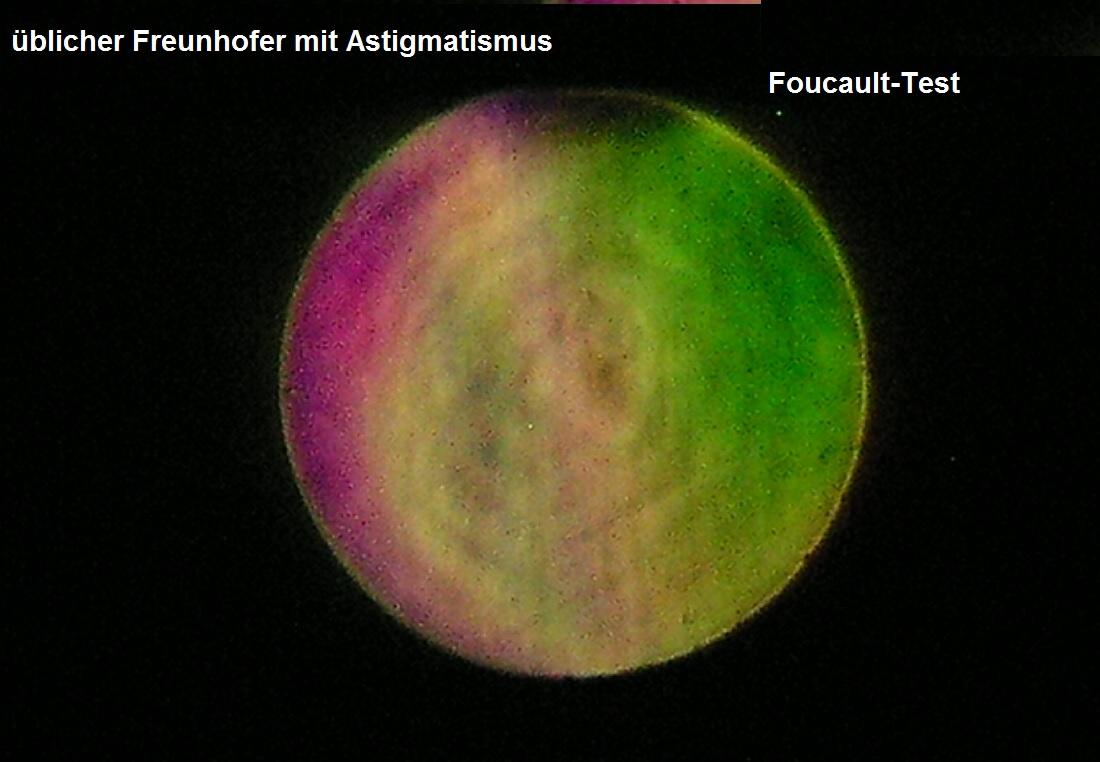

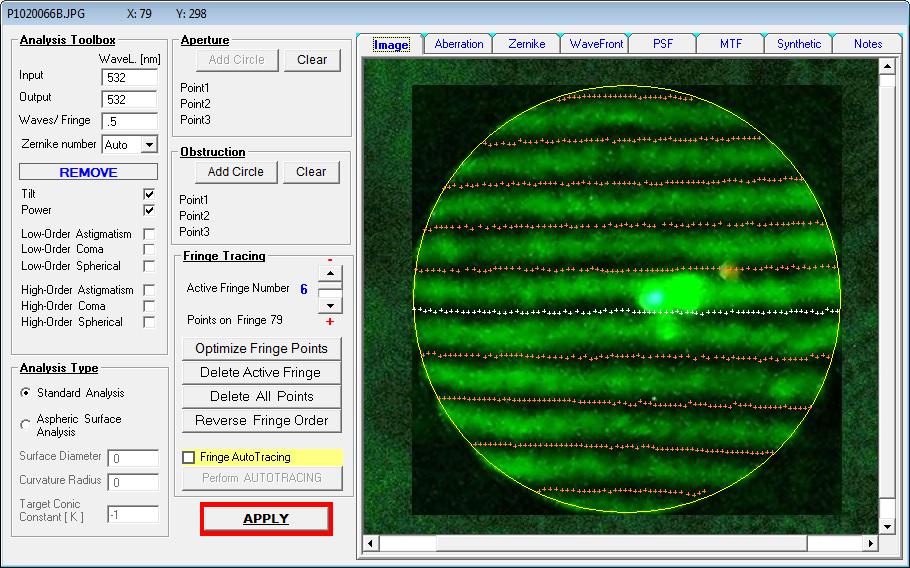

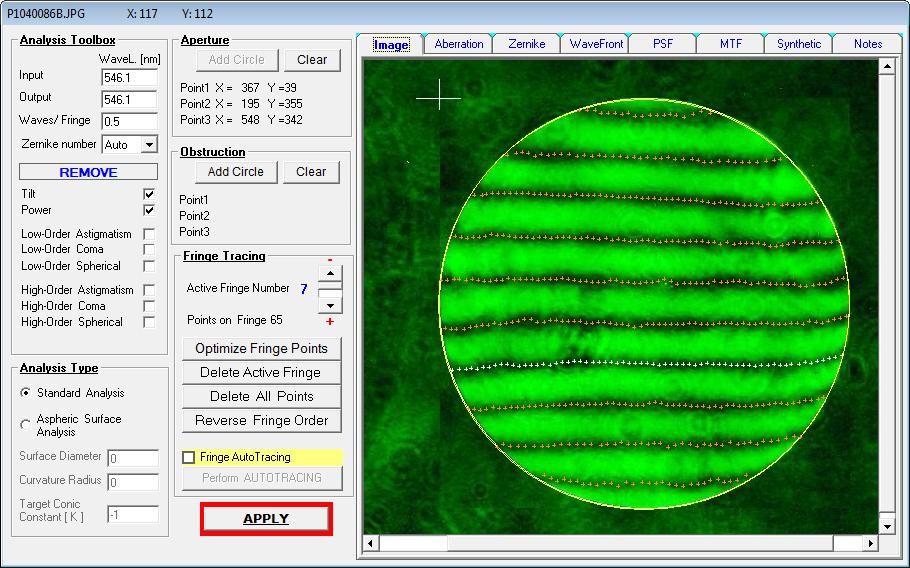

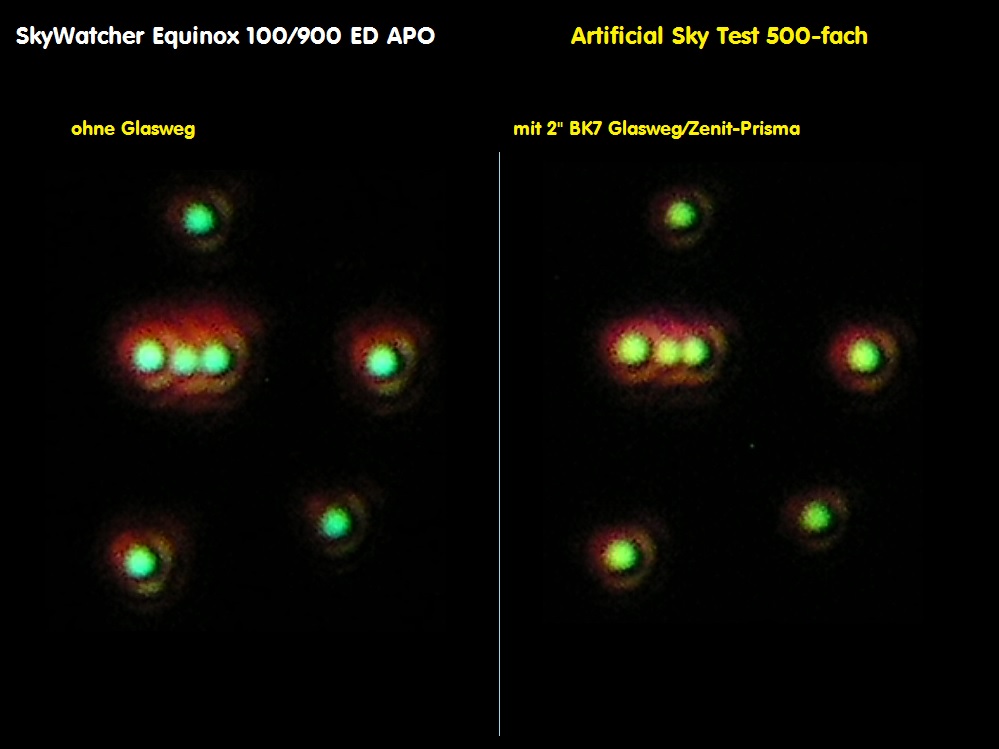

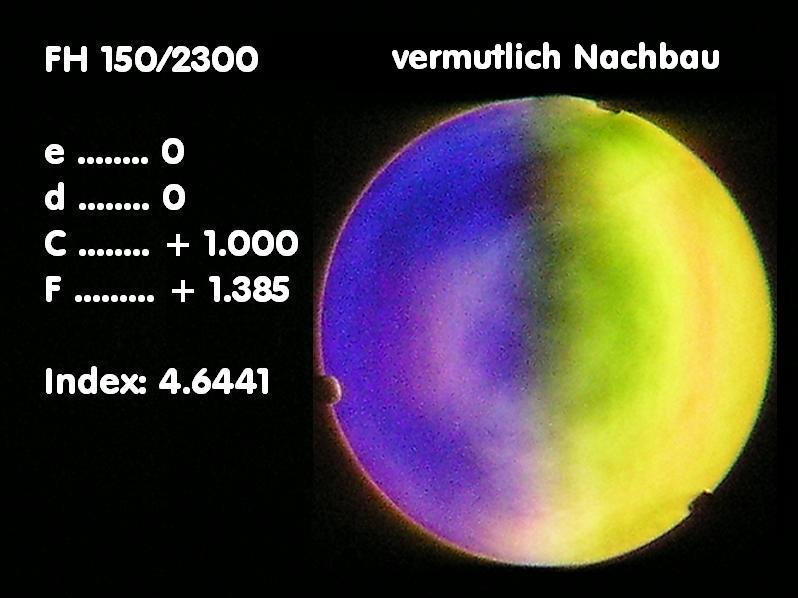

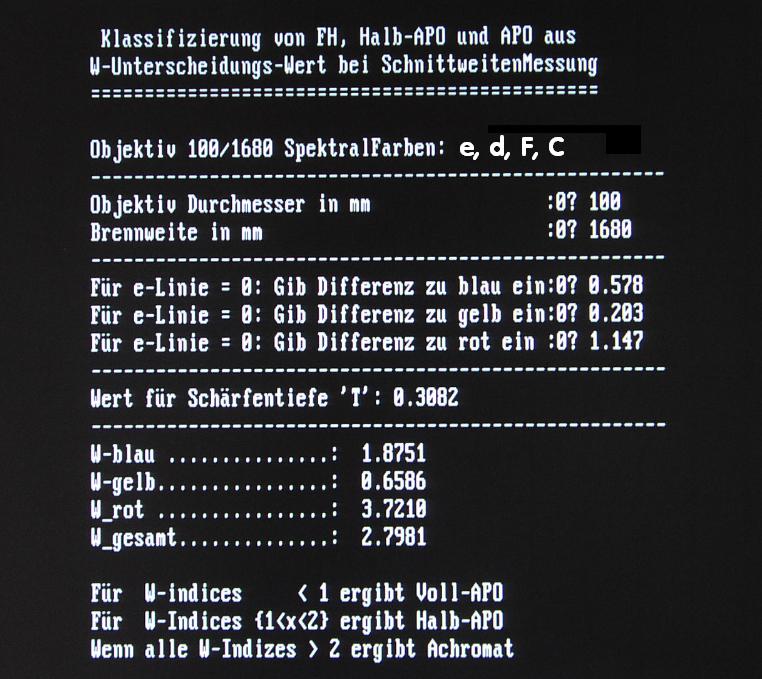

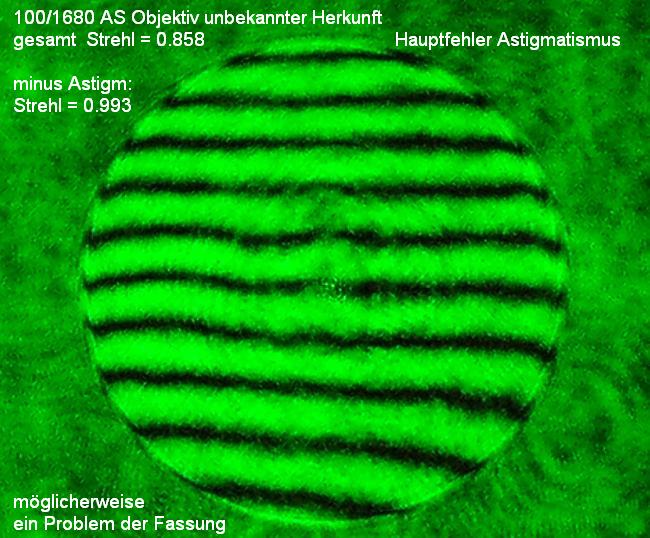

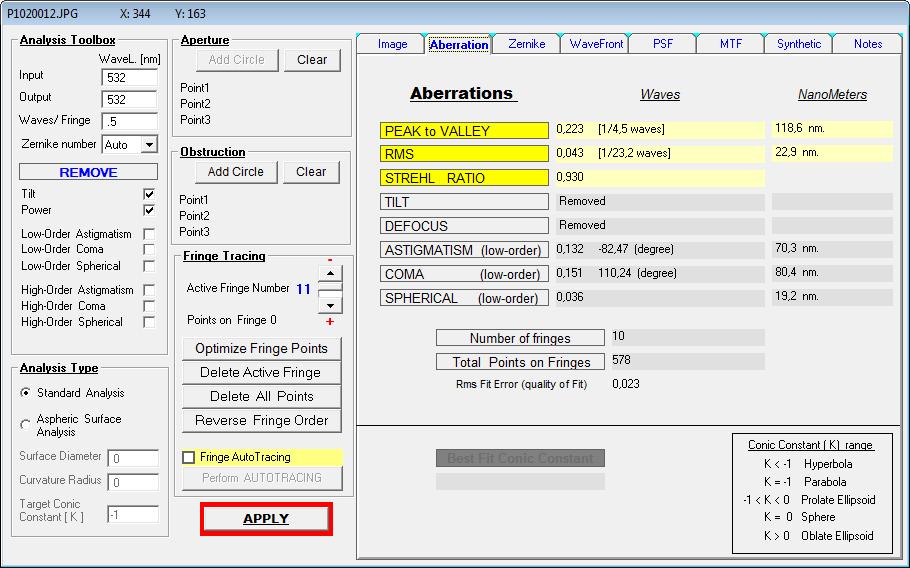

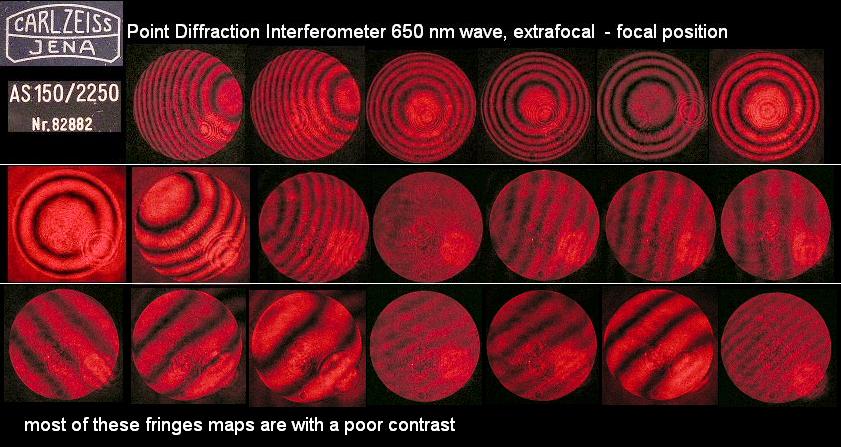

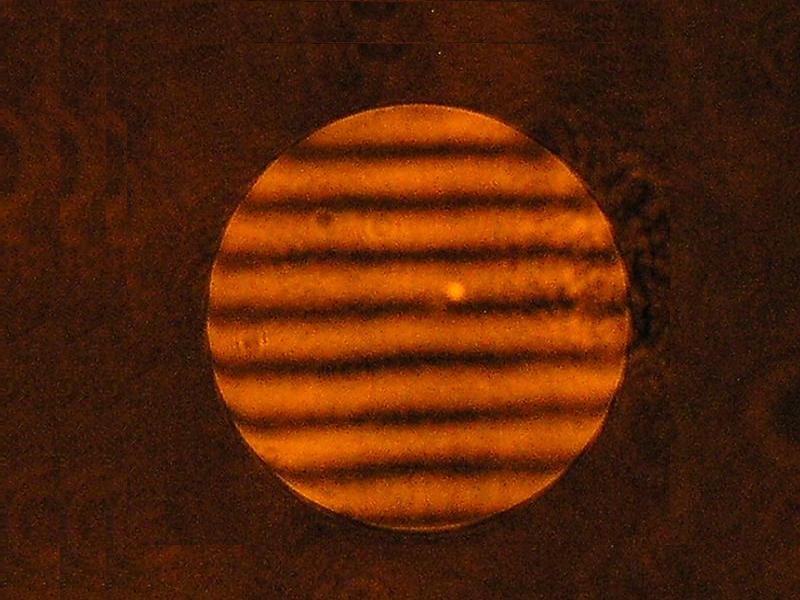

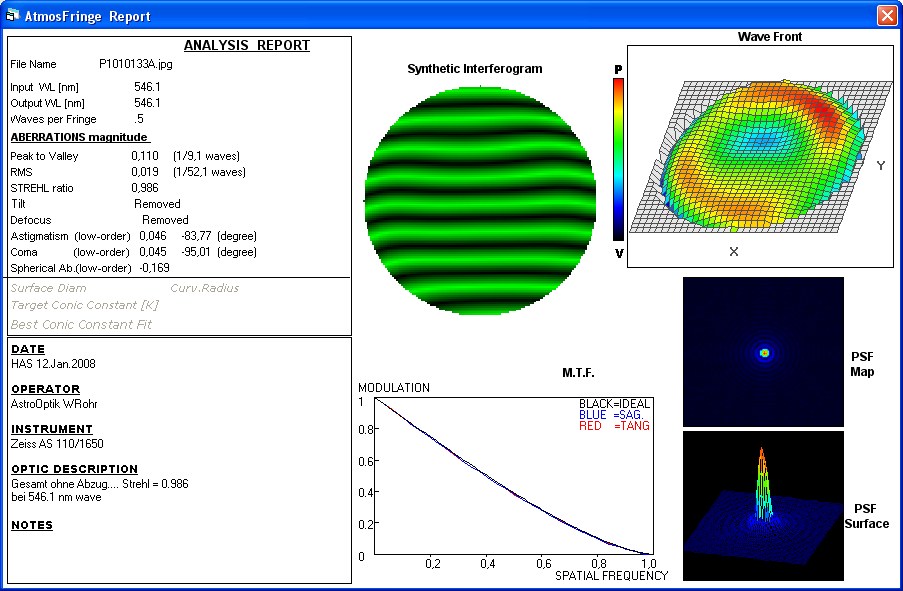

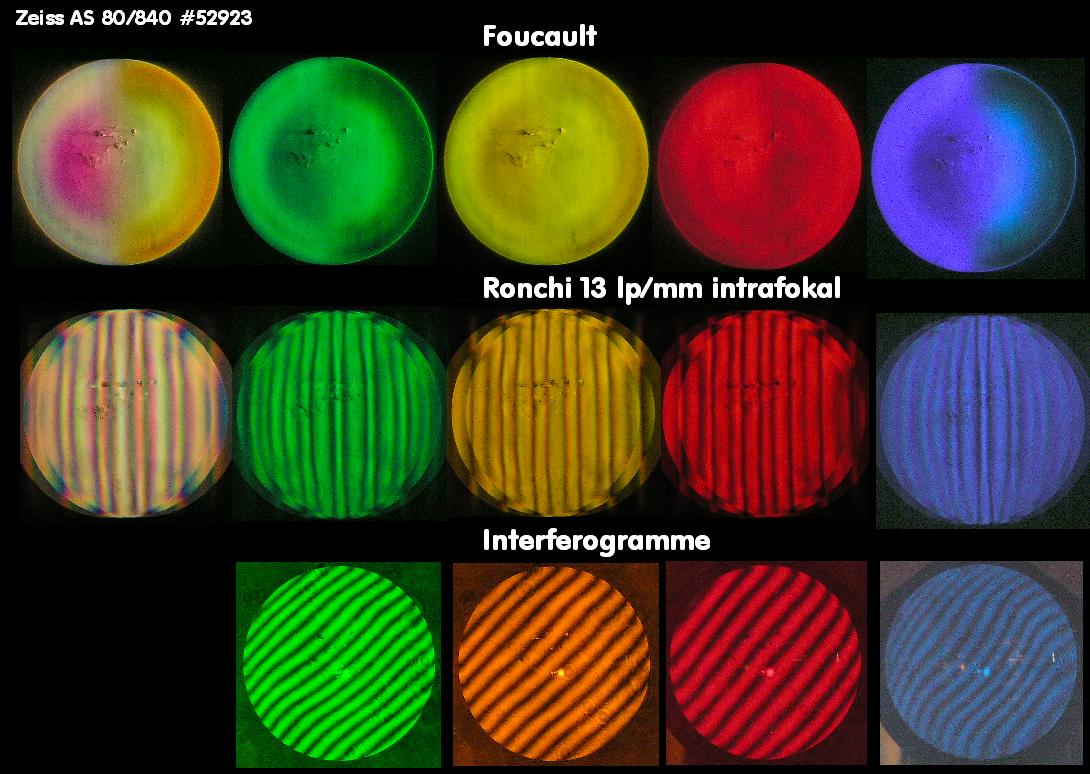

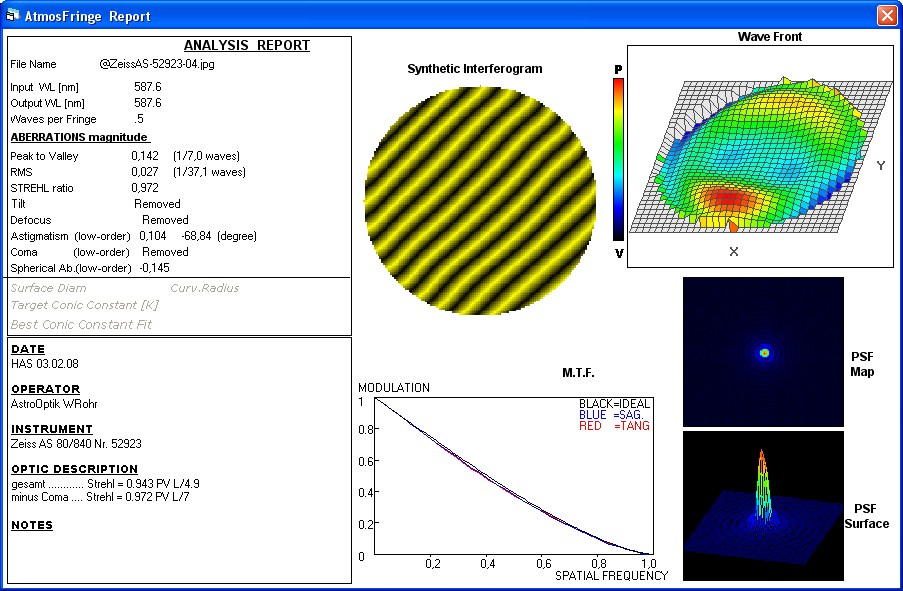

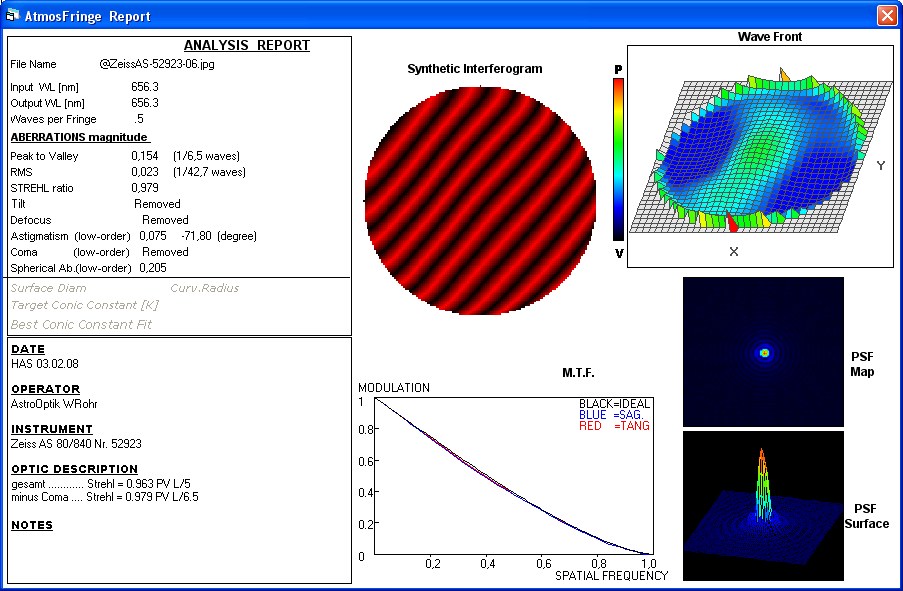

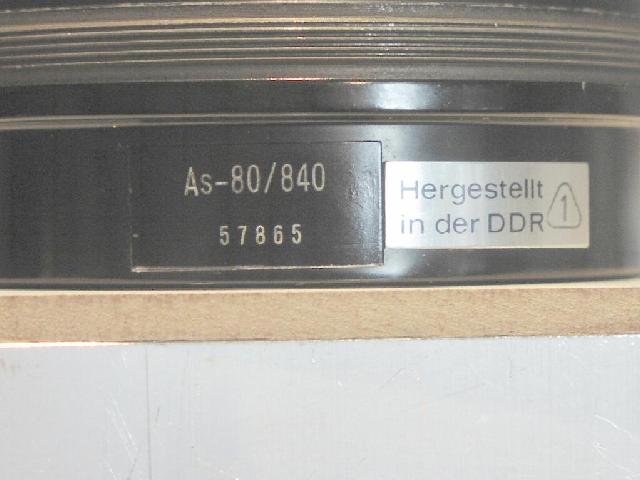

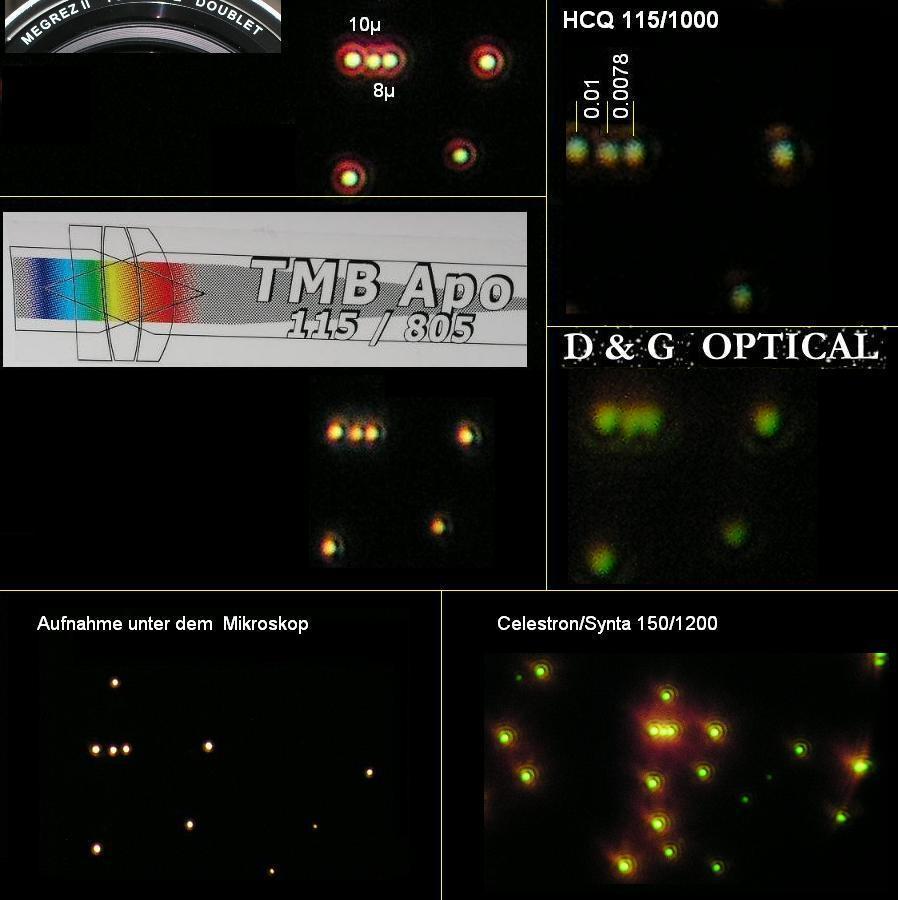

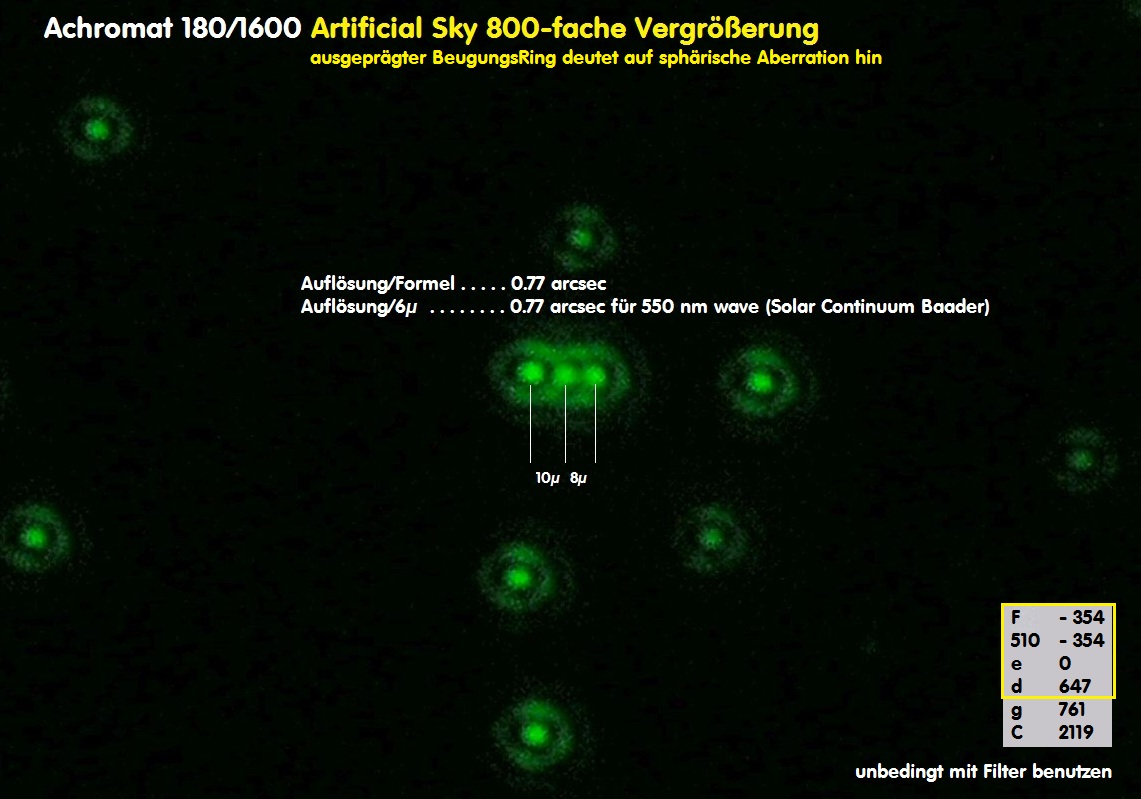

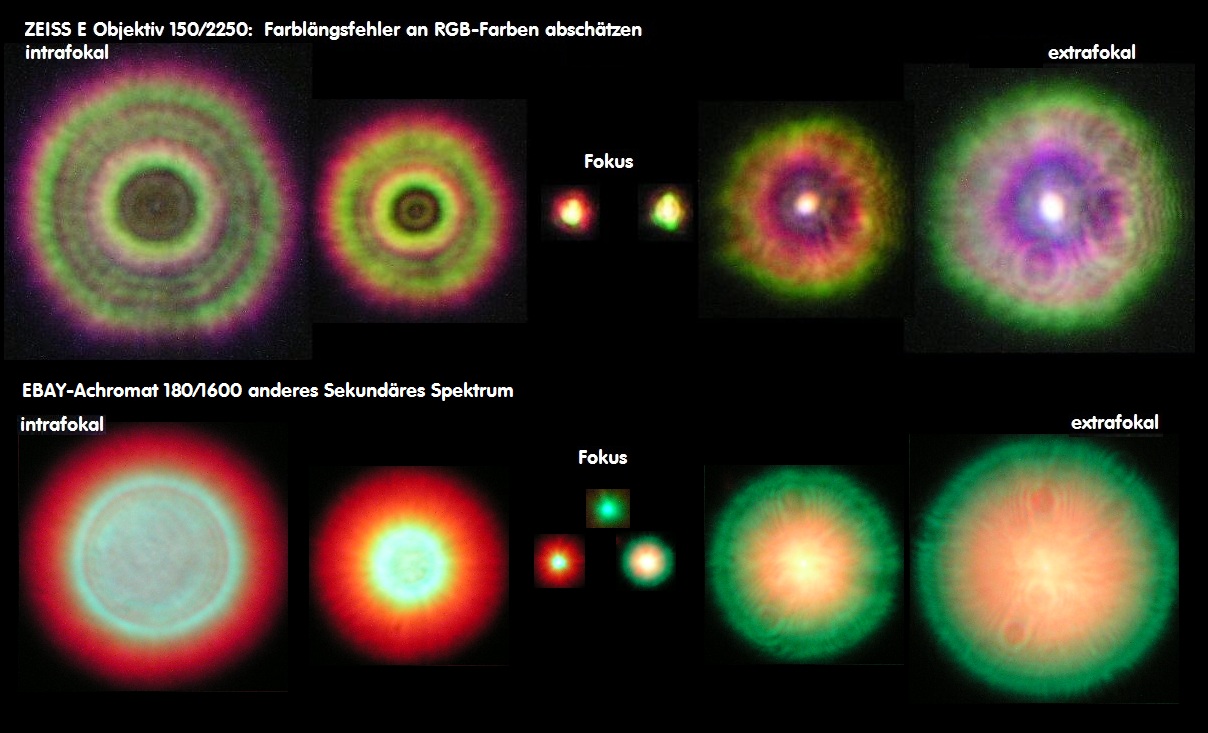

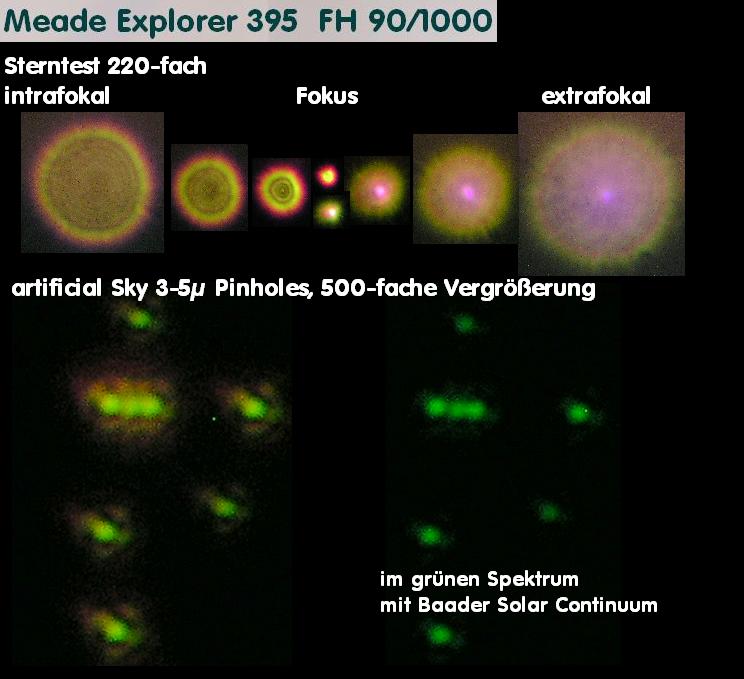

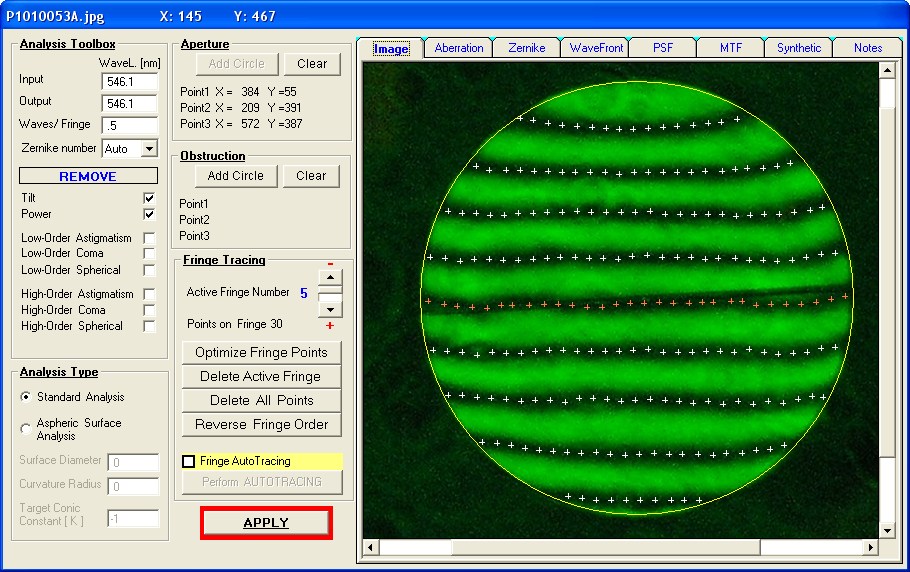

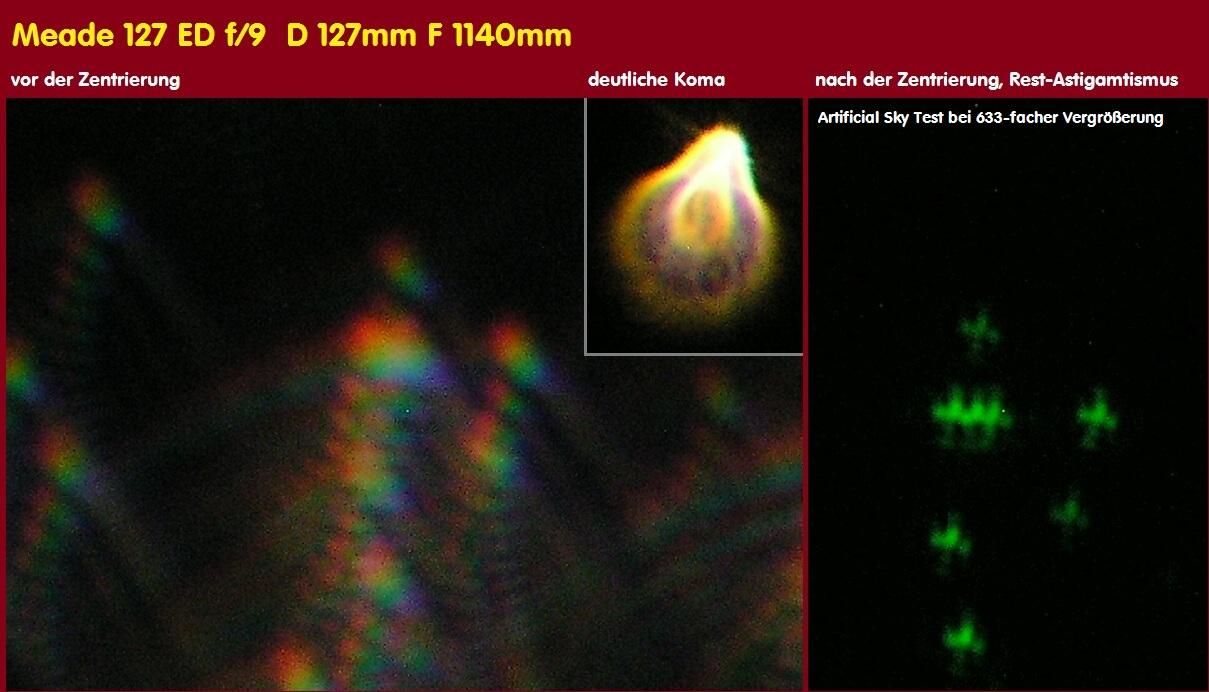

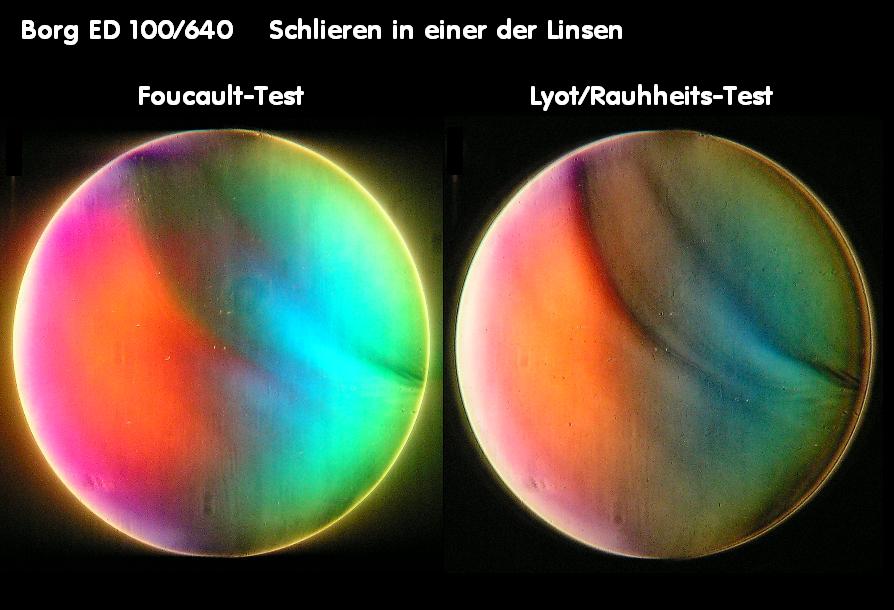

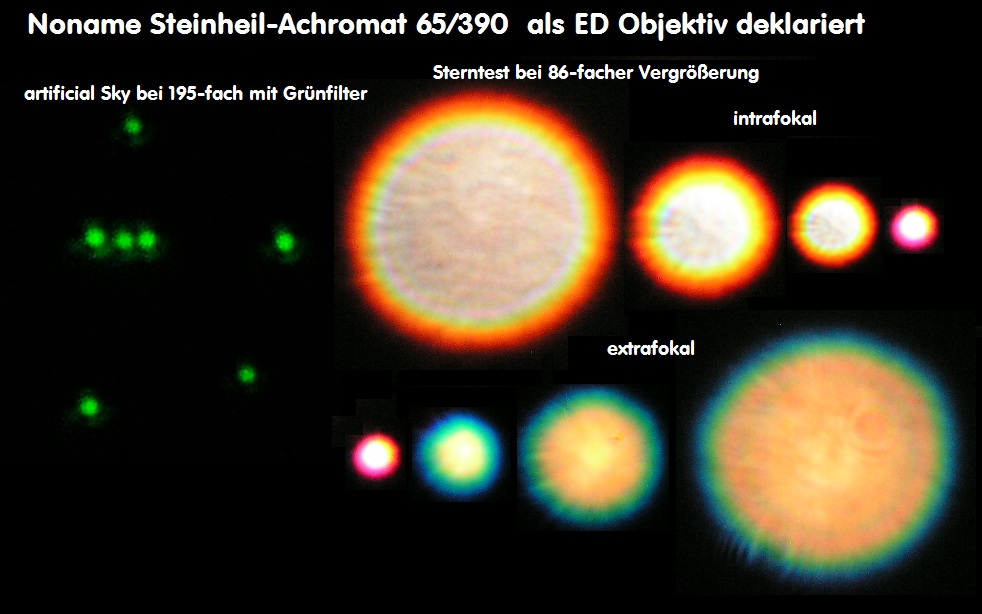

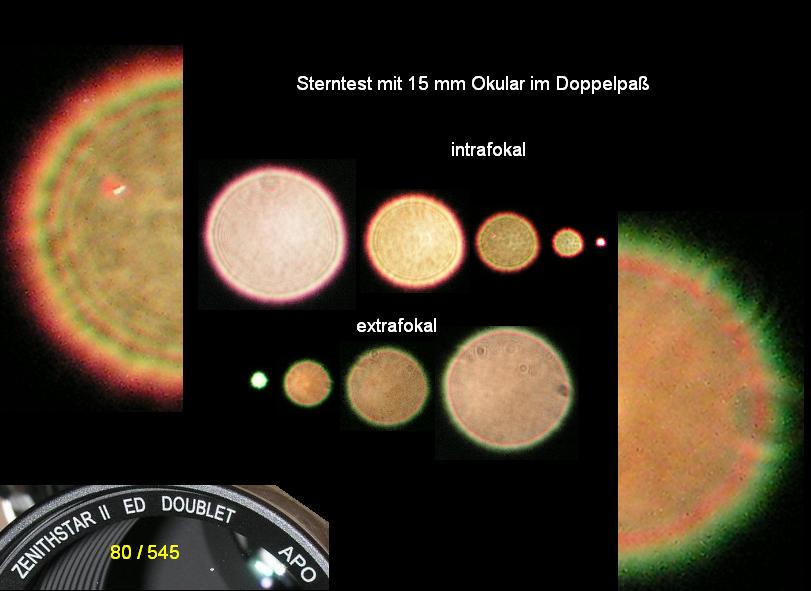

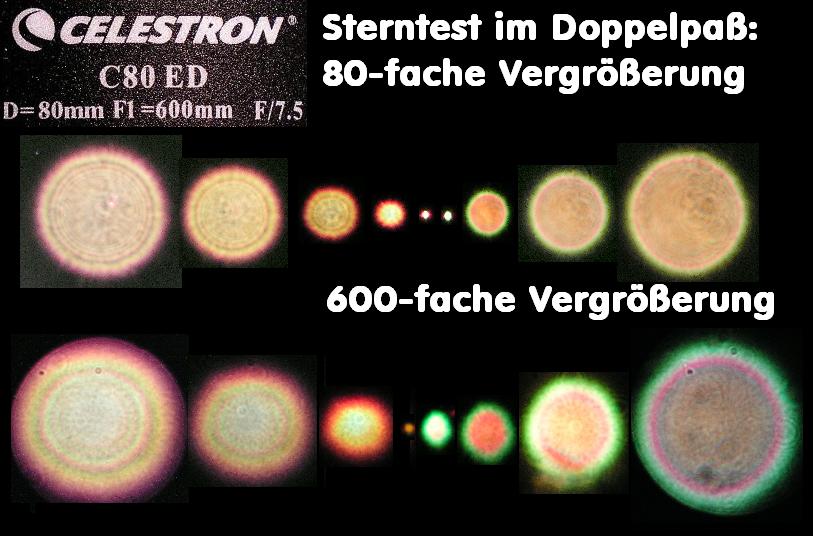

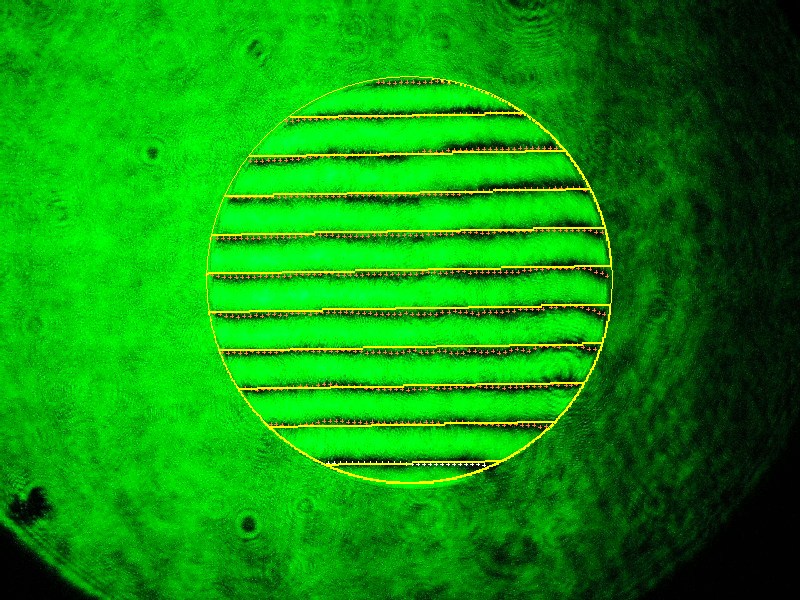

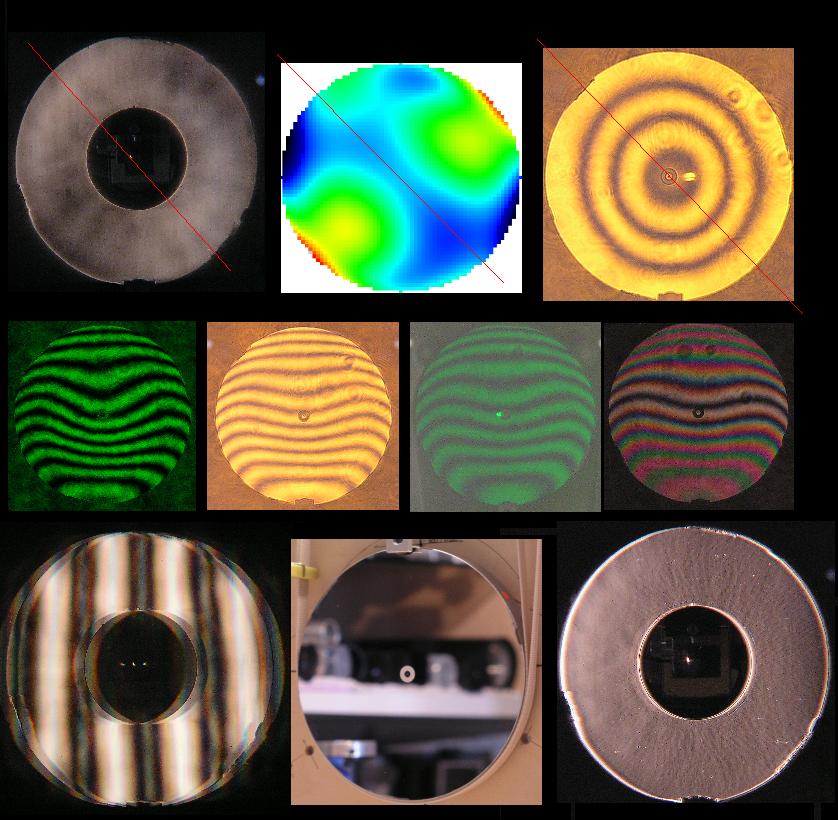

Mit einem gleichartigen Zeiss AS Achromaten verglichen zeigt die unbekannt ebay-Optik sofort die Schwachstelle dieses Zweilinsers.

Ein Astigmatismus, der sogar bei 100-facher Vergrößerung noch gut zu sehen ist. Es könnte also an der Fassung liegen, wenn die

Lagerung der beiden Linsen nicht fachgerecht ausgeführt worden war, oder was viel schlimmer ist, die Linsenfertigung ist derart

miserabel, daß der Astigmatismus regelrecht "eingebaut" ist.

Ein Feinoptiker, der mindestens viele Jahre Berufserfahrung gesammelt hat, weiß genau, was man bei der Linsenfertigung alles falsch

machen kann. Wenn die Einzel-Linsen schlecht oder falsch gelagert sind, bildet sich dort bereits Astigmatismus. Wenn der Linsenrand

nicht sorgfältig gemessen wird, kann ein Keilfehler entstehen. Wenn die fertigen Linsen nicht sauber zentriert sind, hat man später

Probleme beim Zentrieren des Zweilinsers. Als Abstandsplättchen verwendet man seit alter Zeit Bleiplättchen. Die kann man im Bereich

von tausendstel Millimeter z.B. stauchen. Bei den Zeiss AS-Achromaten wird dies mit großer Akribie durchgeführt und hält danach

mehrere Jahrzehnte. Im vorliegenden Fall lag es auch nicht an der Fassung, sondern der Astigmatismus der Grundordnung war "fest"

eingebaut. Man muß sich also mit den beiden Linsen selbst intensiver befassen.

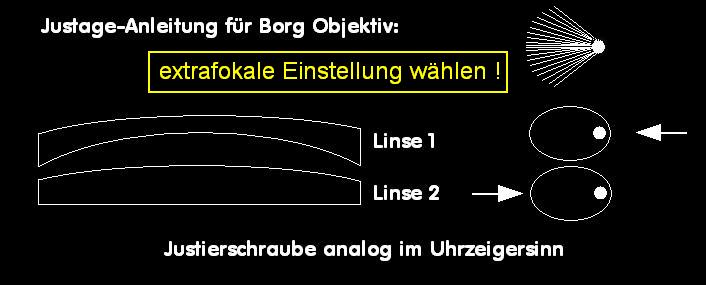

Auffällig an diesem Linsenpaket ist eine "Kerbe" am Linsenrand beider Linsen, mit der offenbar die Dreh-Position der Linsen zueinander

festgelegt werden soll. Als Abstandshalter fungieren drei Klebescheibchen auf der 1. Linse innen, ein seltsames und unübliches Verfahren,

Vor einer Optimierung sind dies ein paar Unbekannte, die bei einer Optimierung größere Probleme erzeugen können.

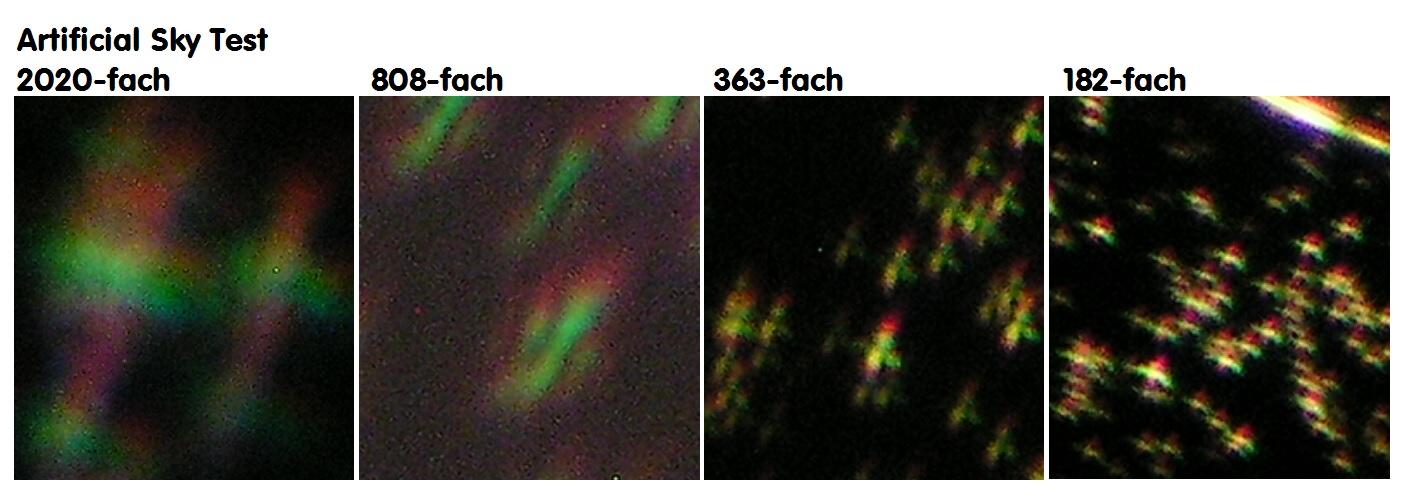

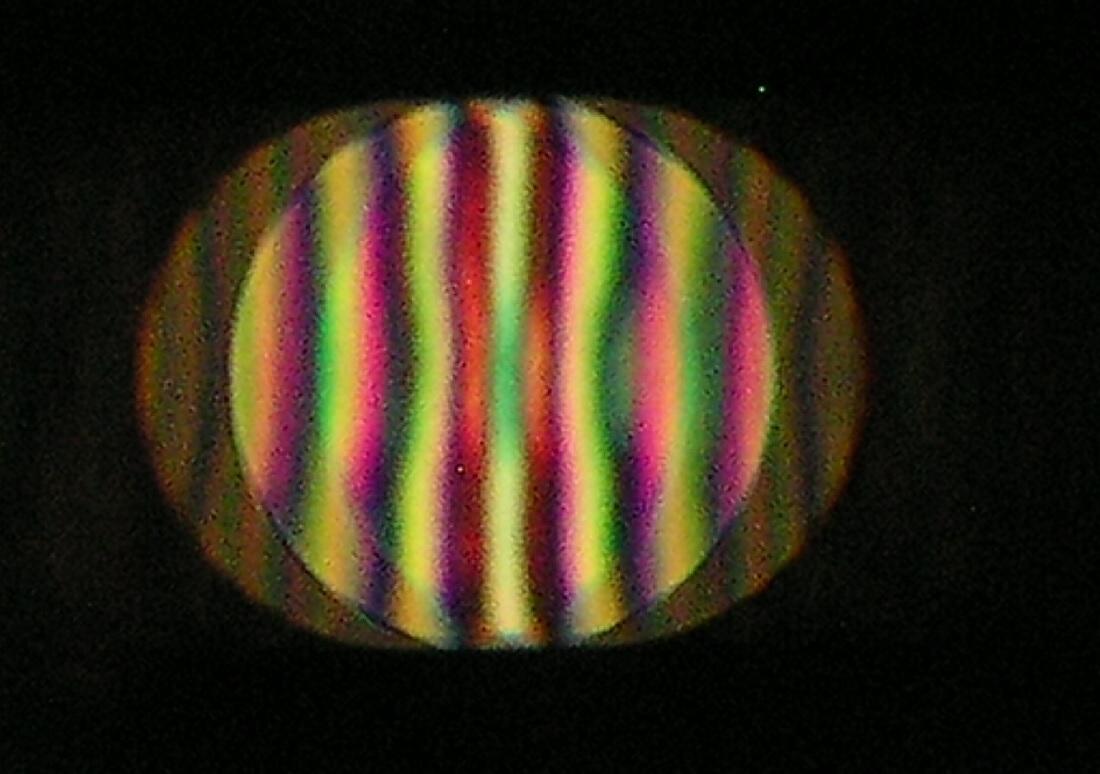

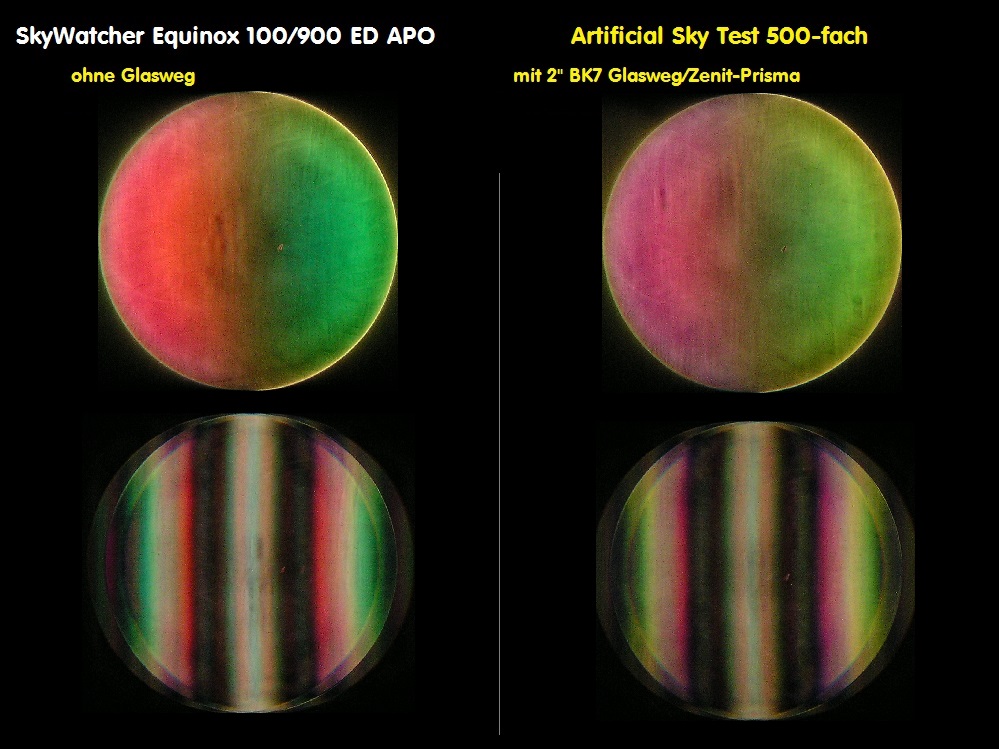

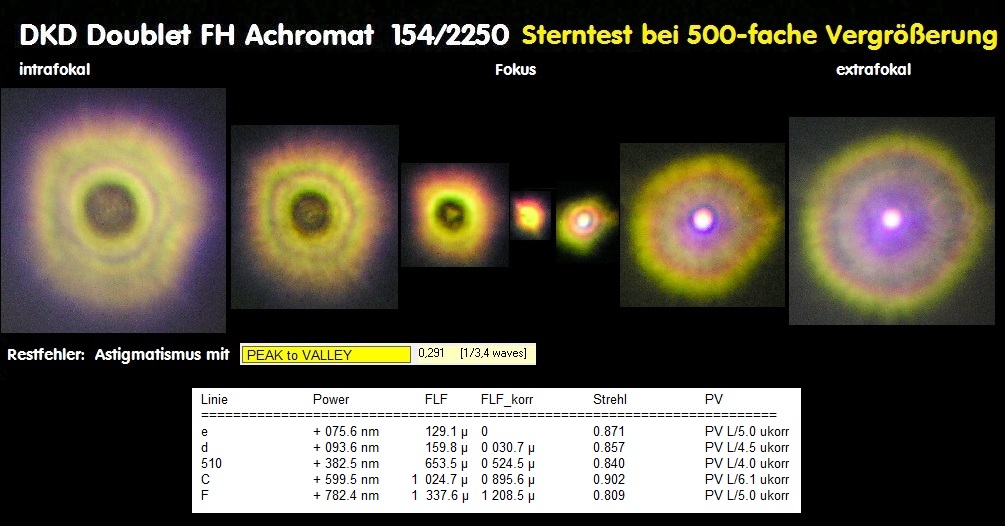

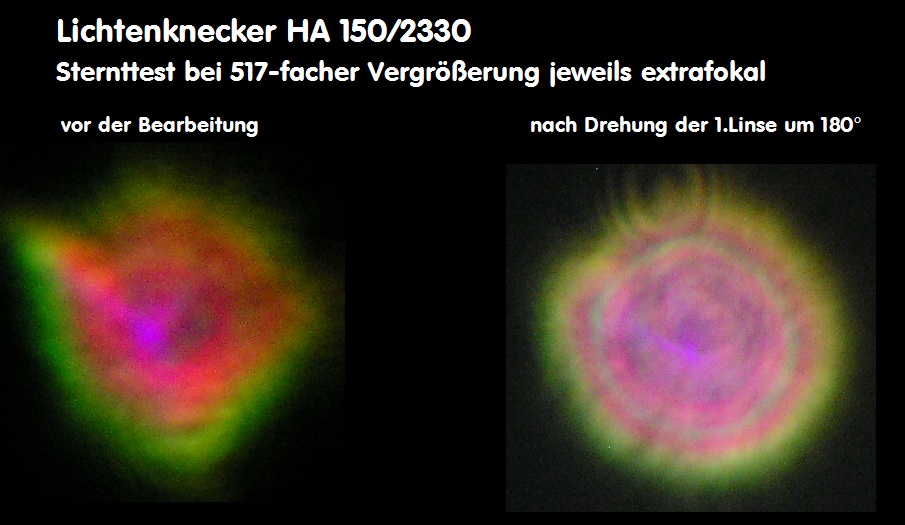

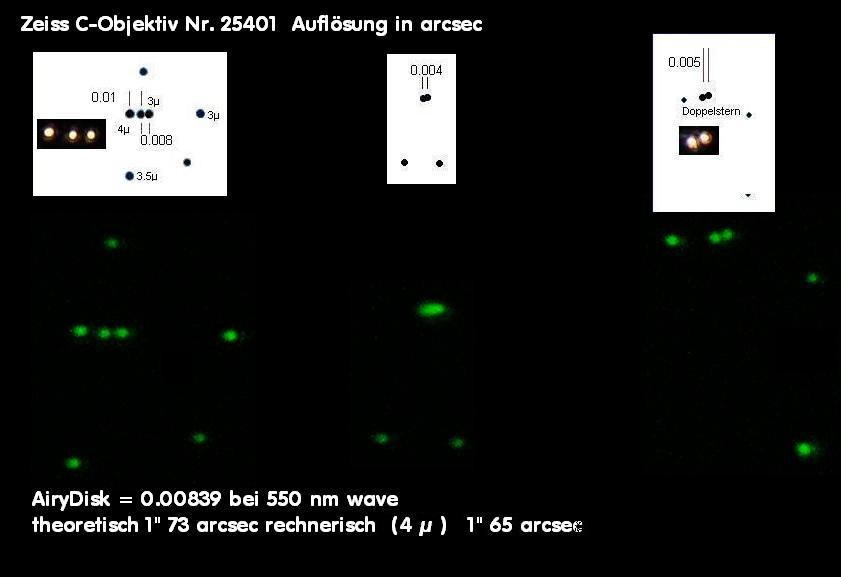

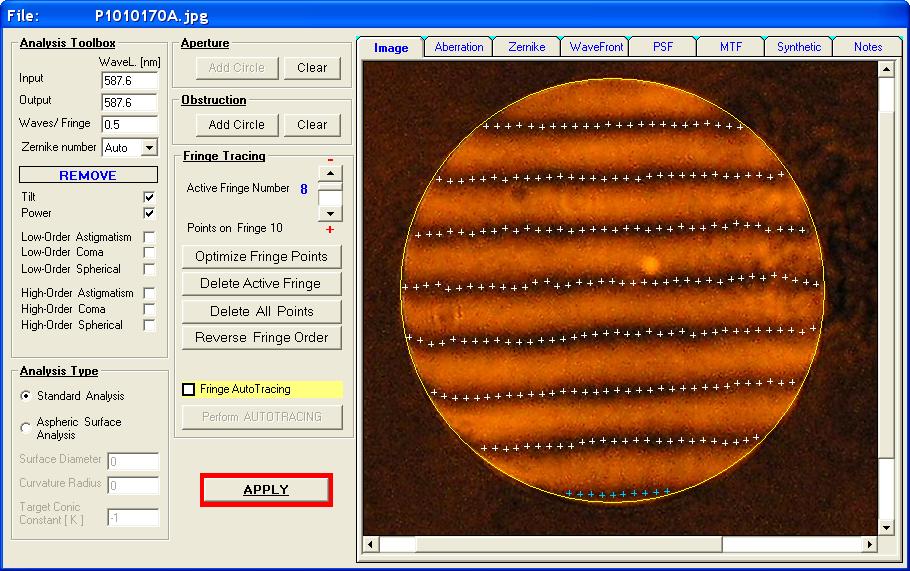

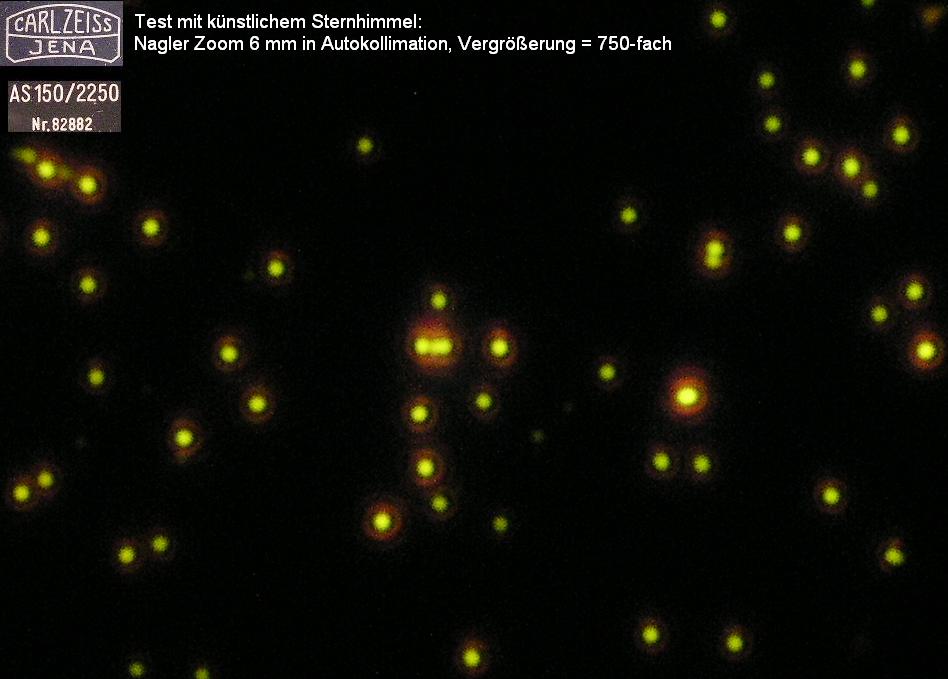

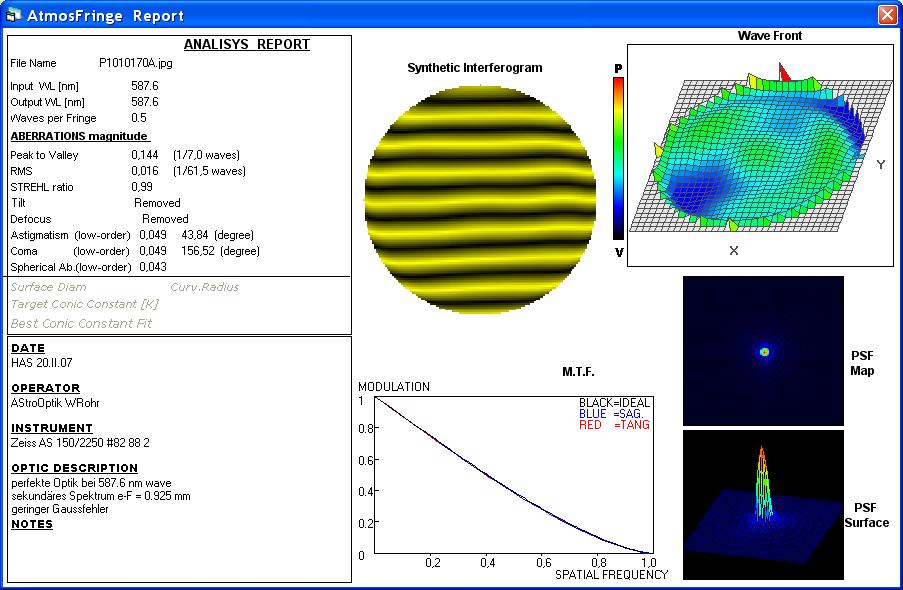

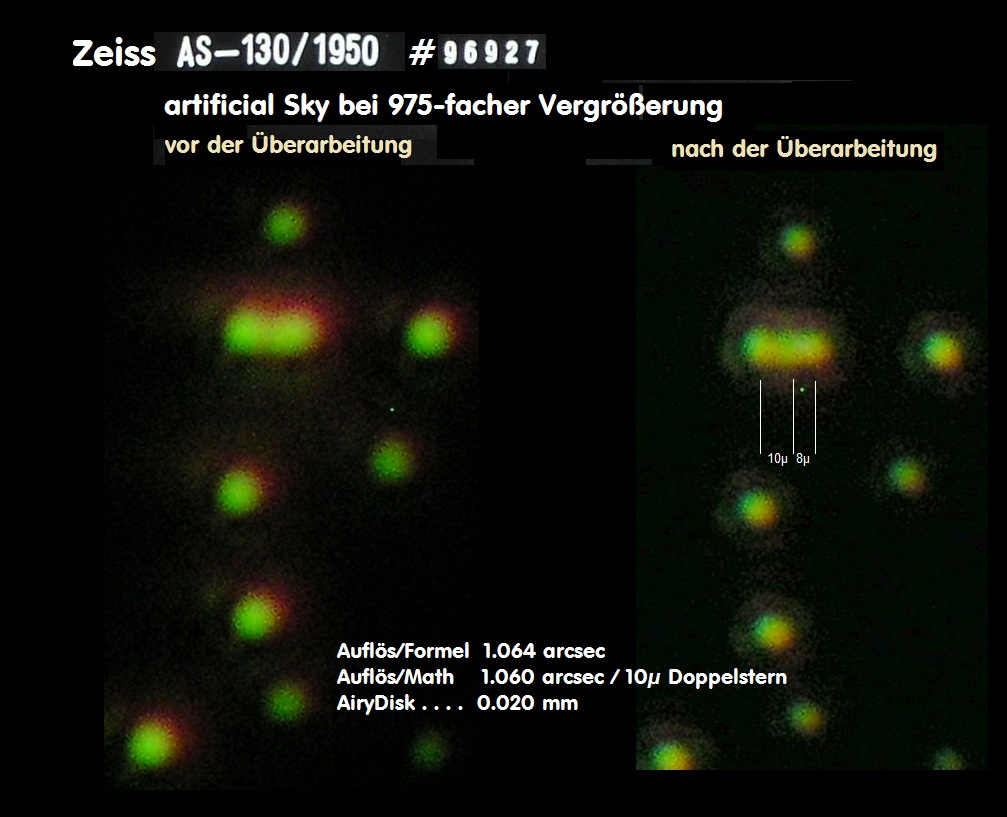

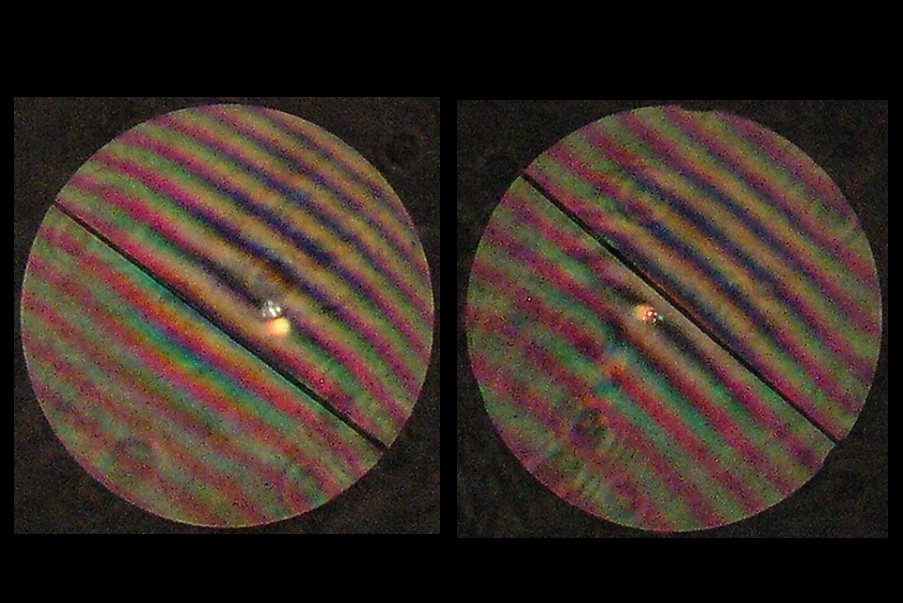

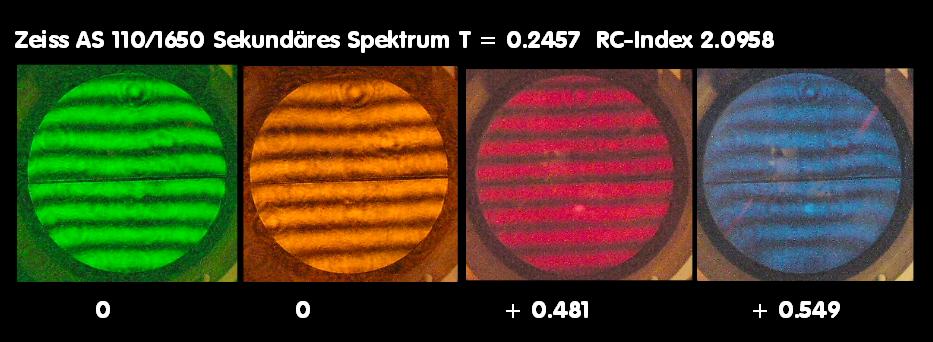

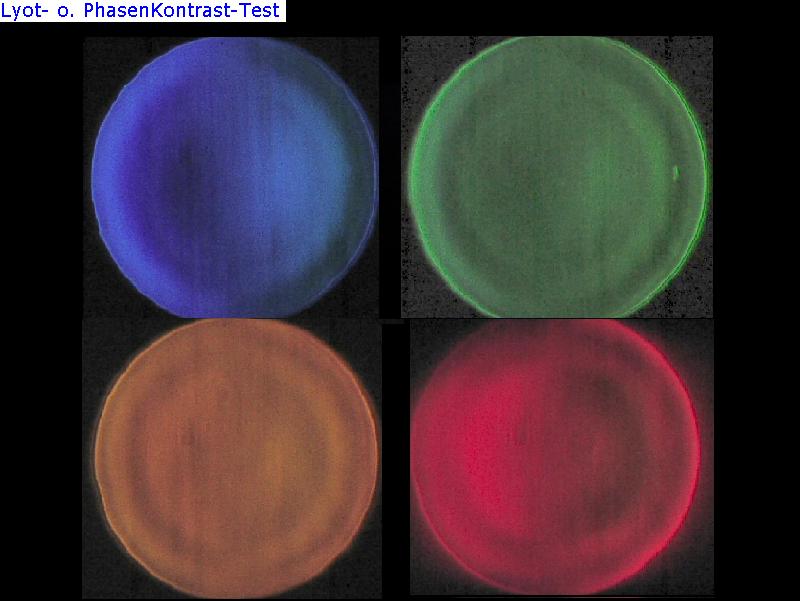

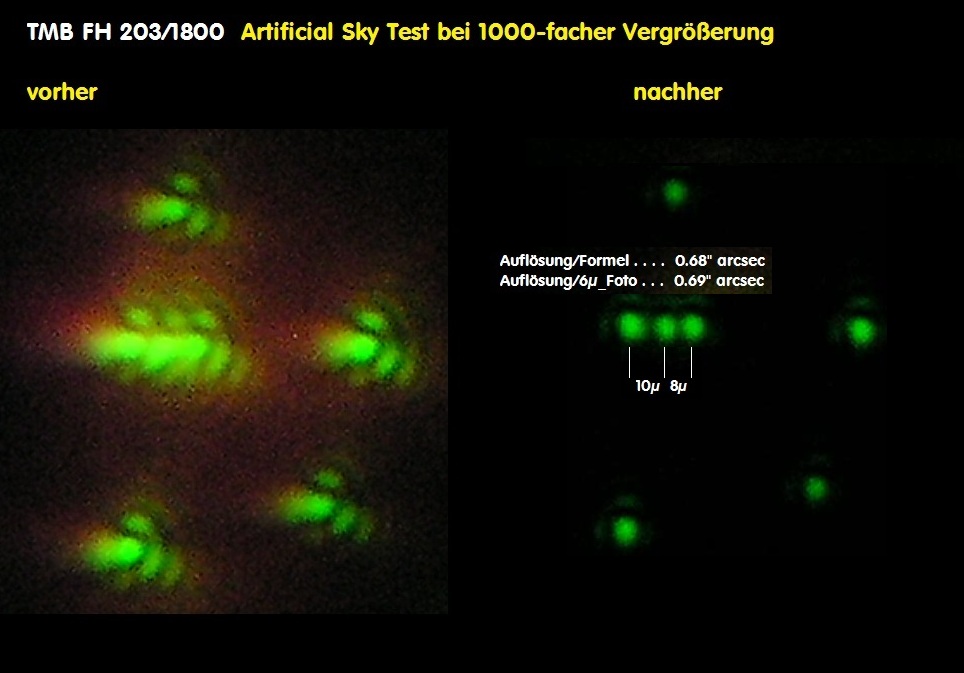

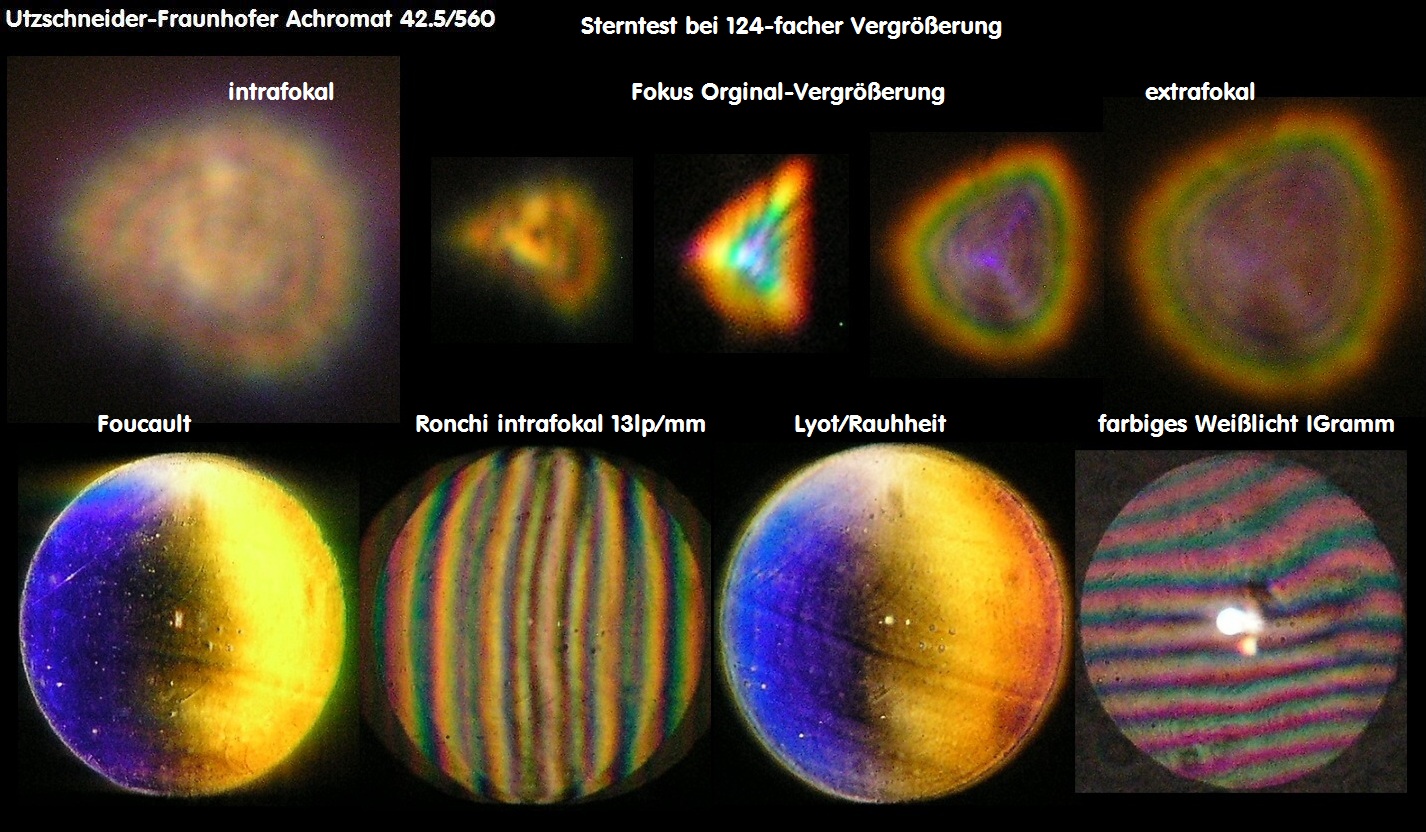

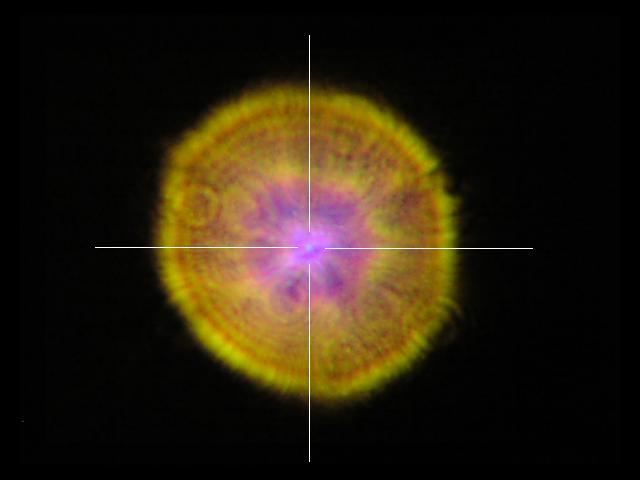

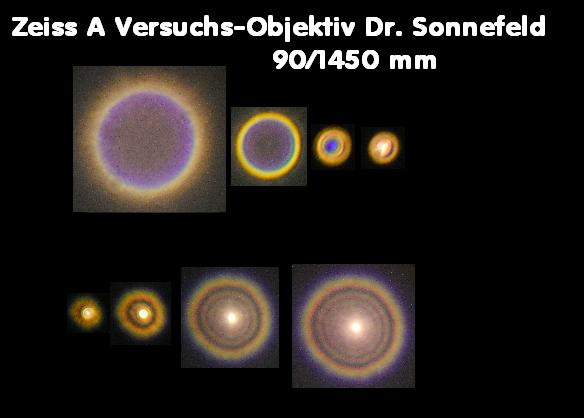

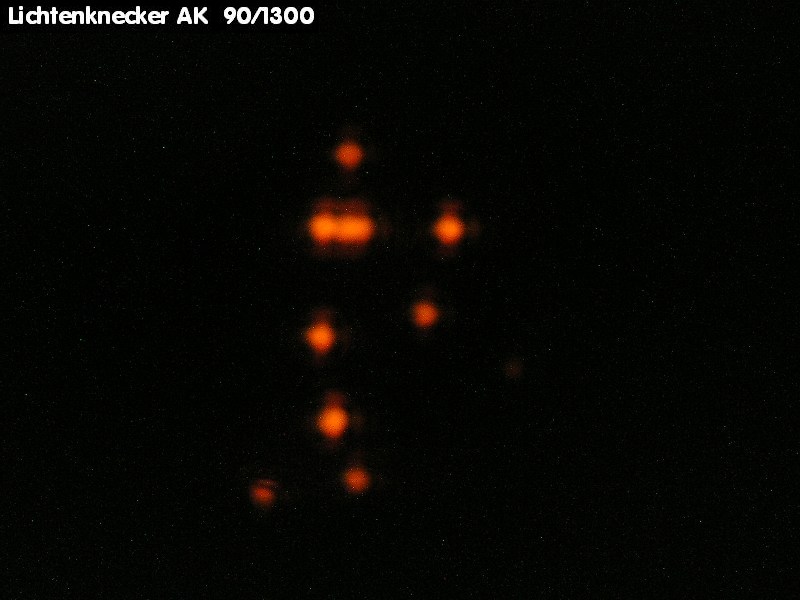

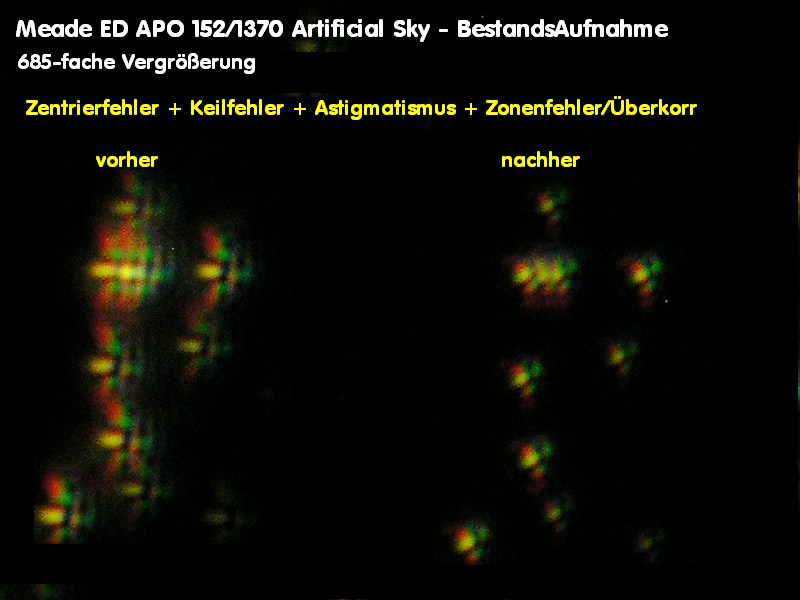

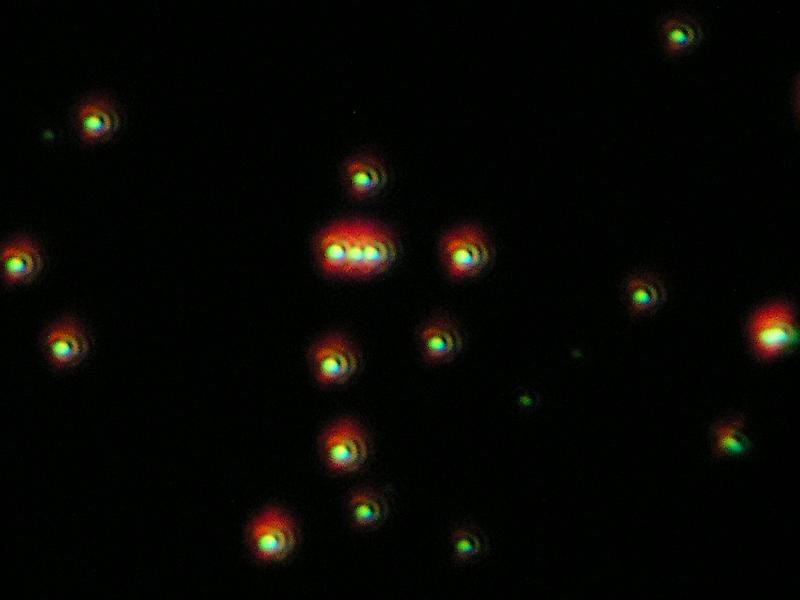

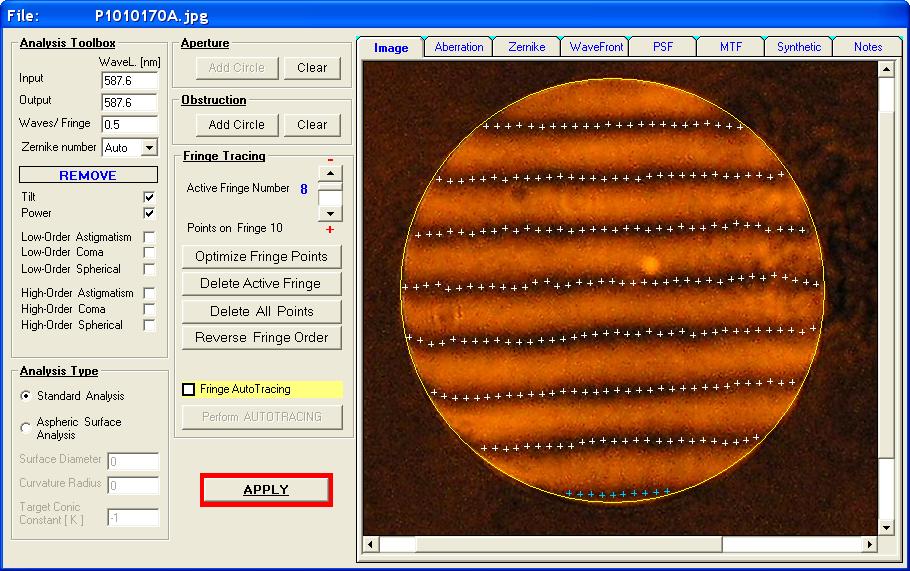

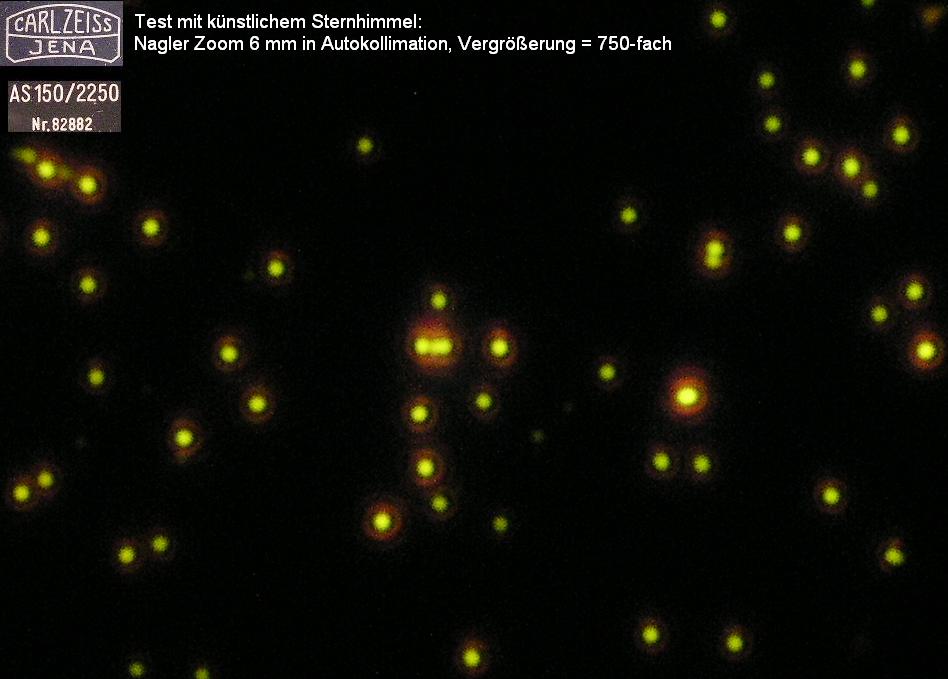

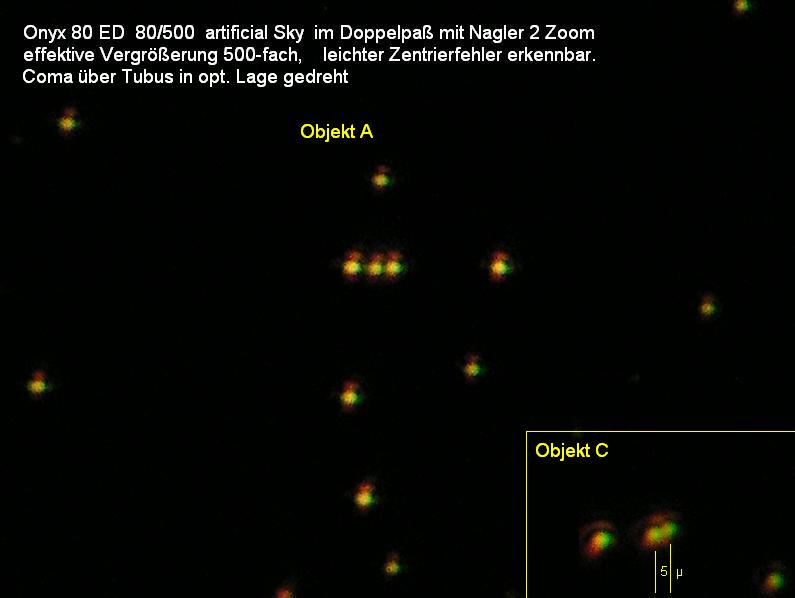

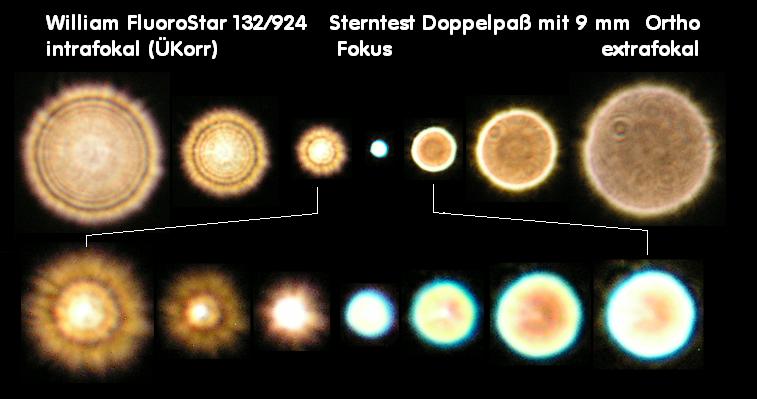

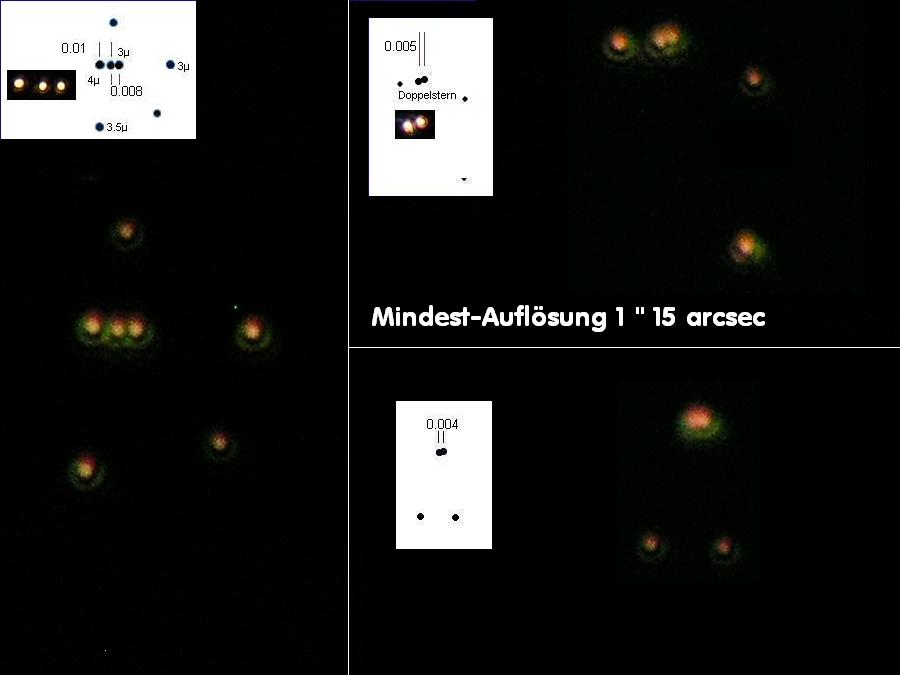

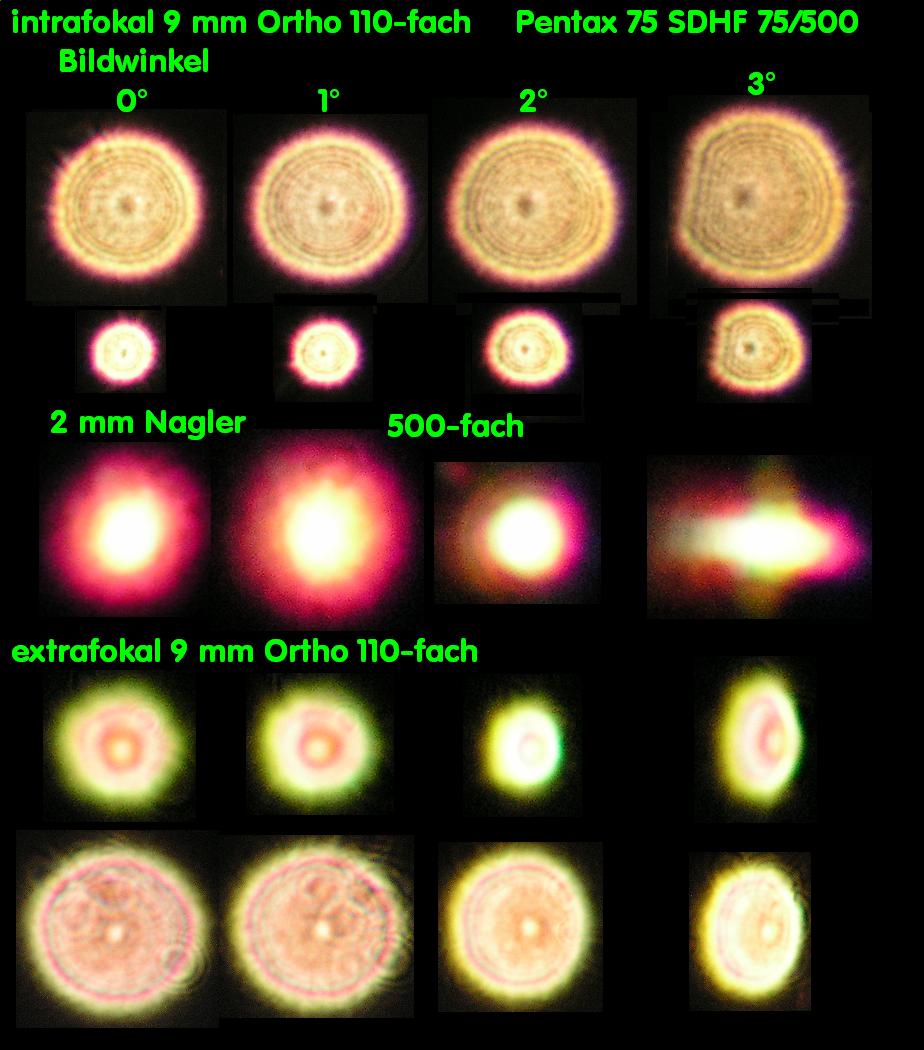

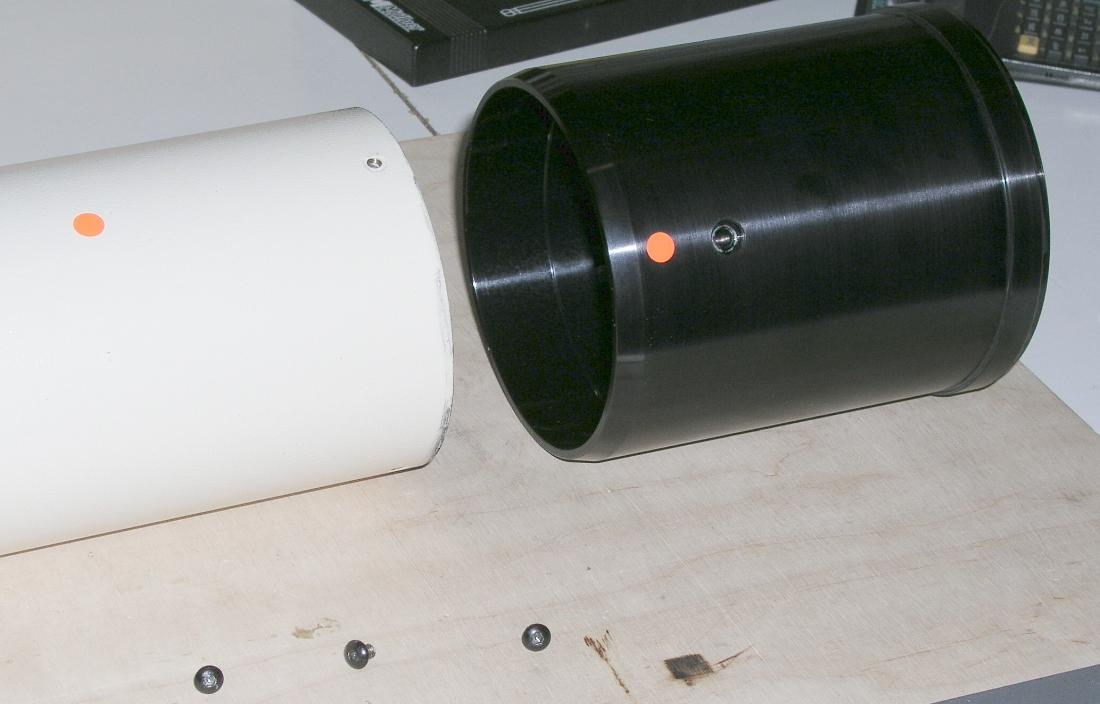

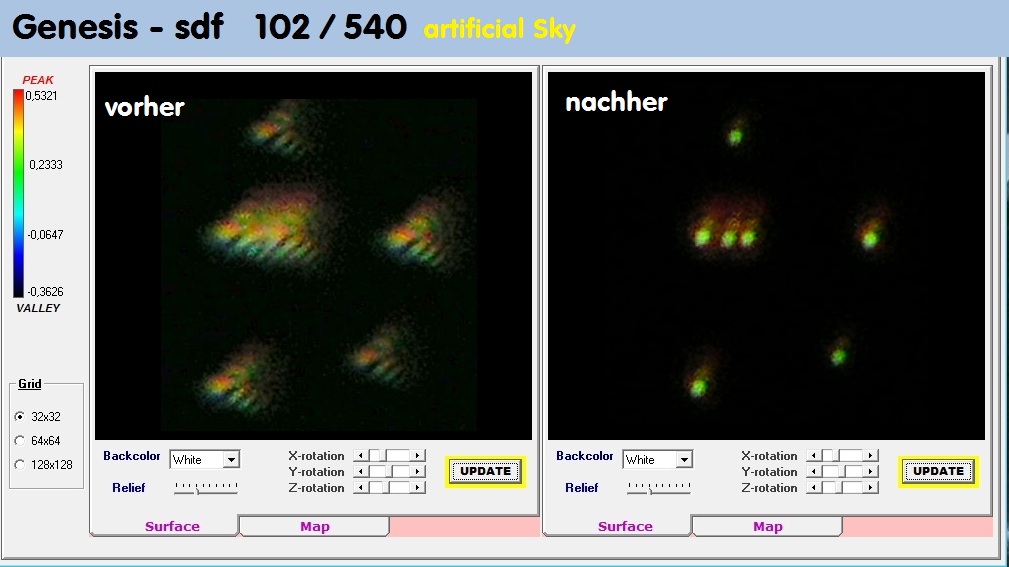

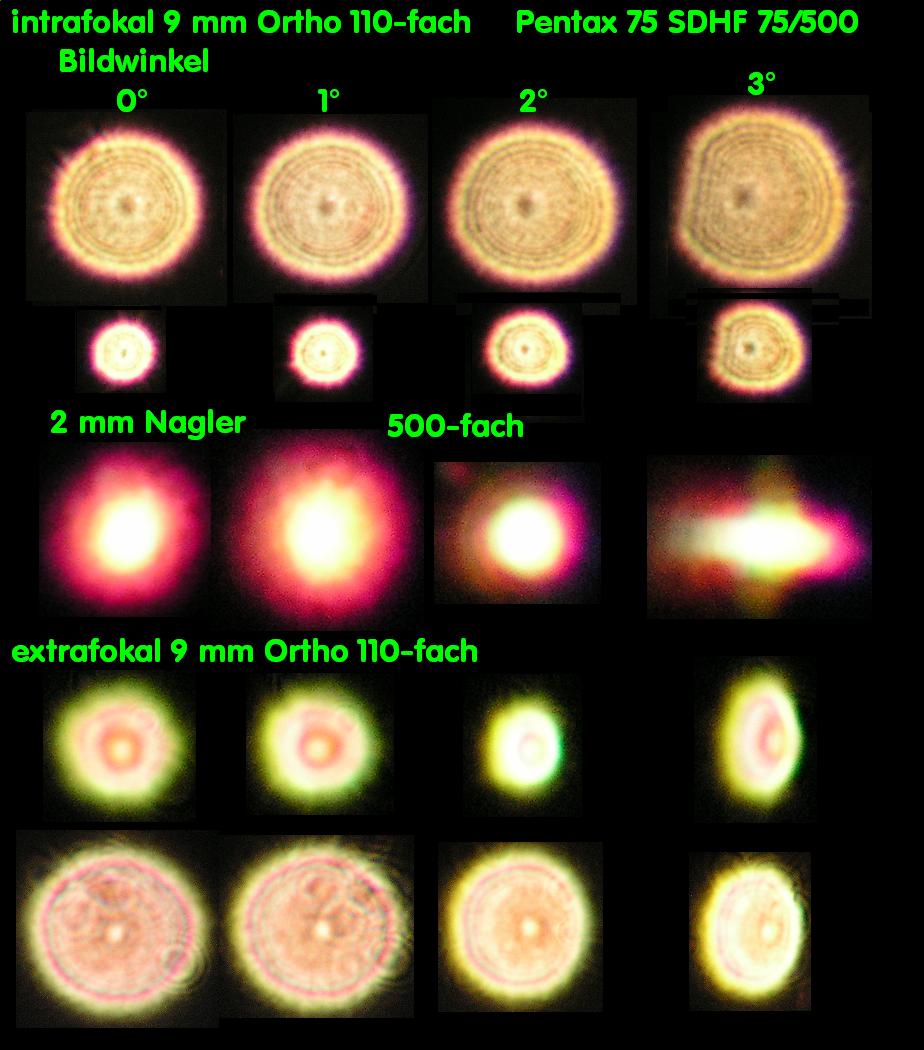

Am Artificial Sky test im nächsten Bild mag man den Unterschied zwischen einem perfekten Zeiss AS-Zweilinser einschätzen zur

astigmatischen Variante des unbekannten ebay-Achromaten.

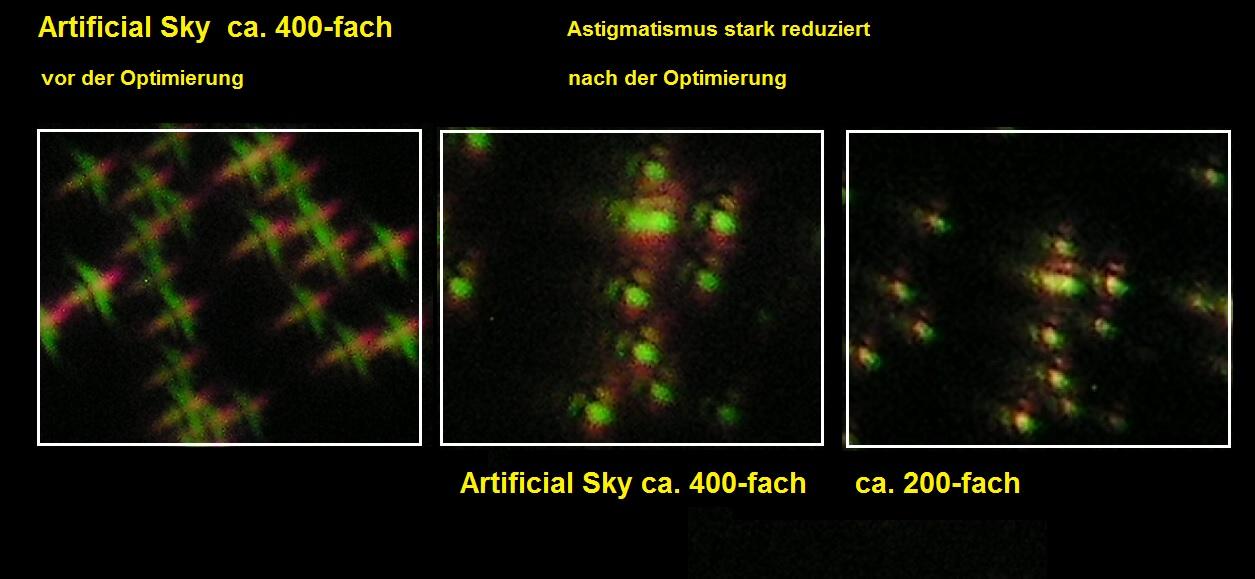

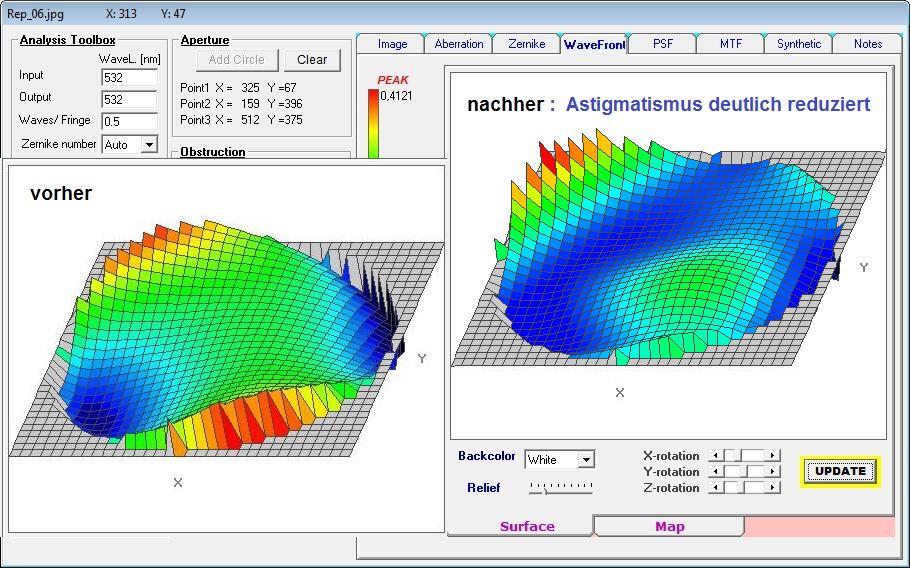

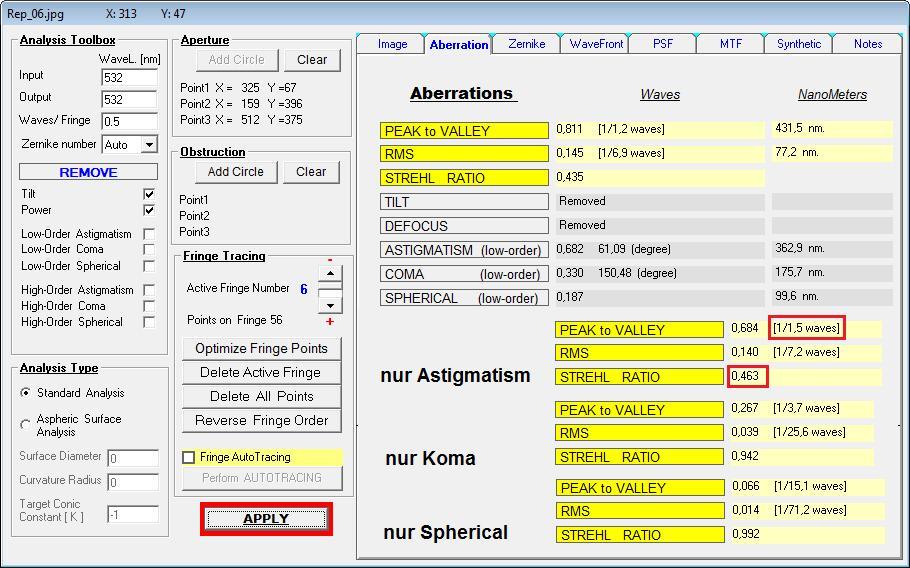

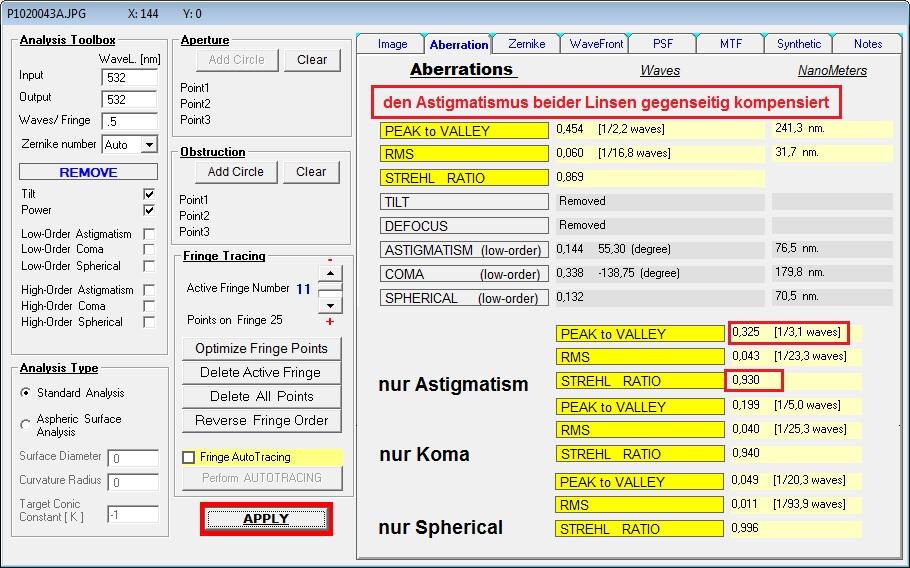

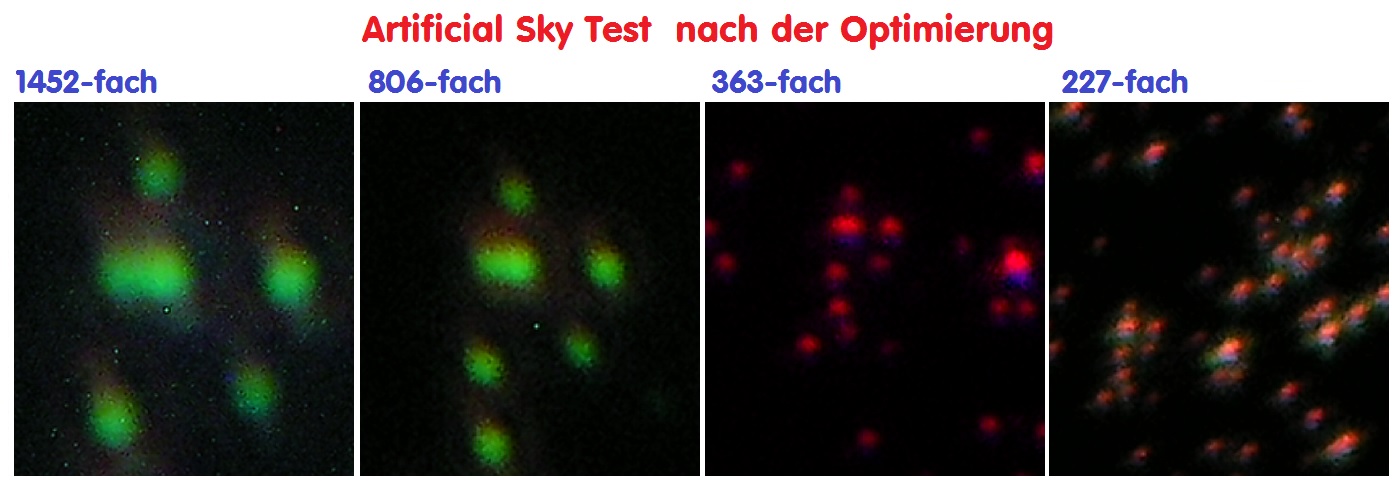

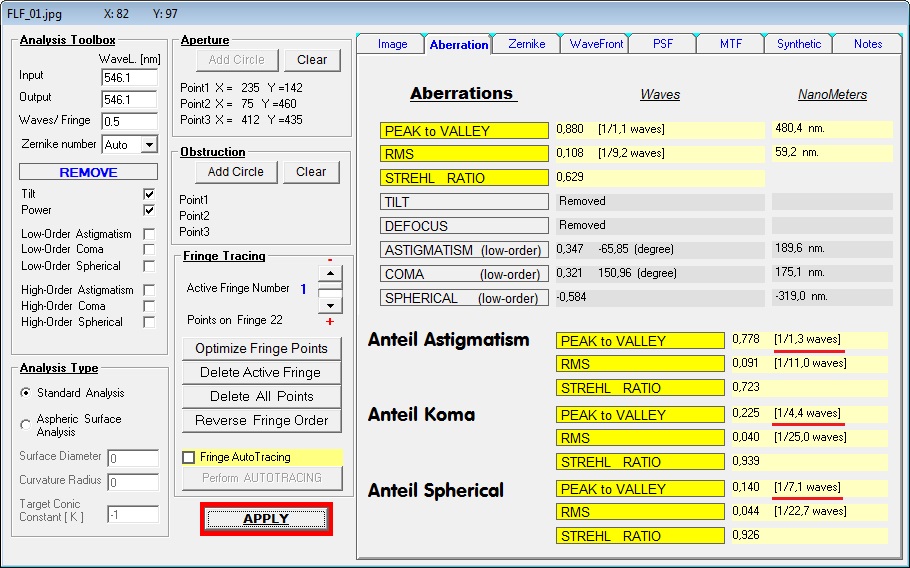

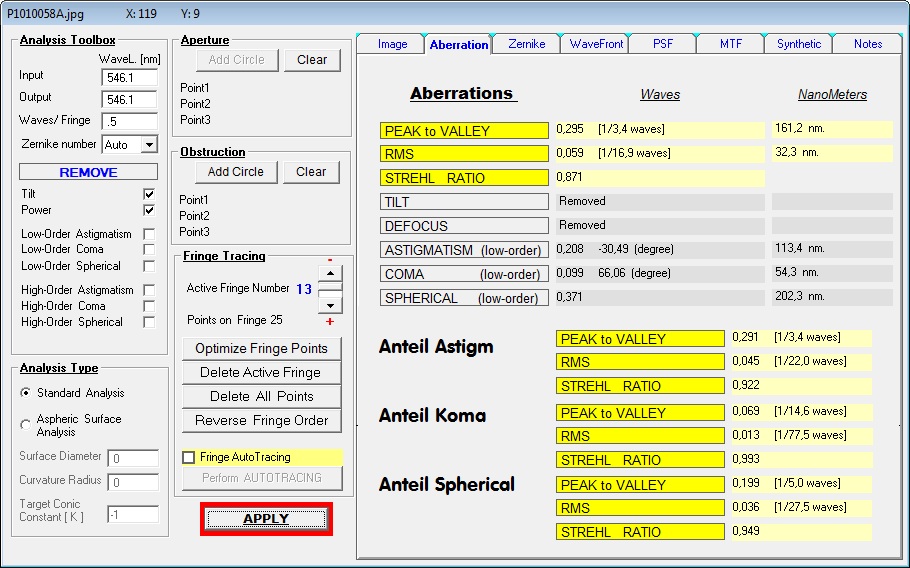

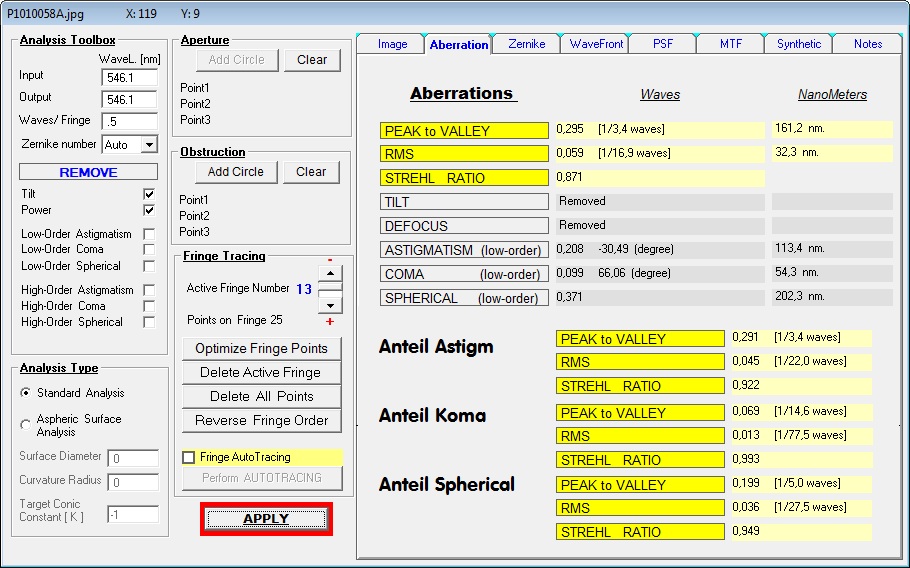

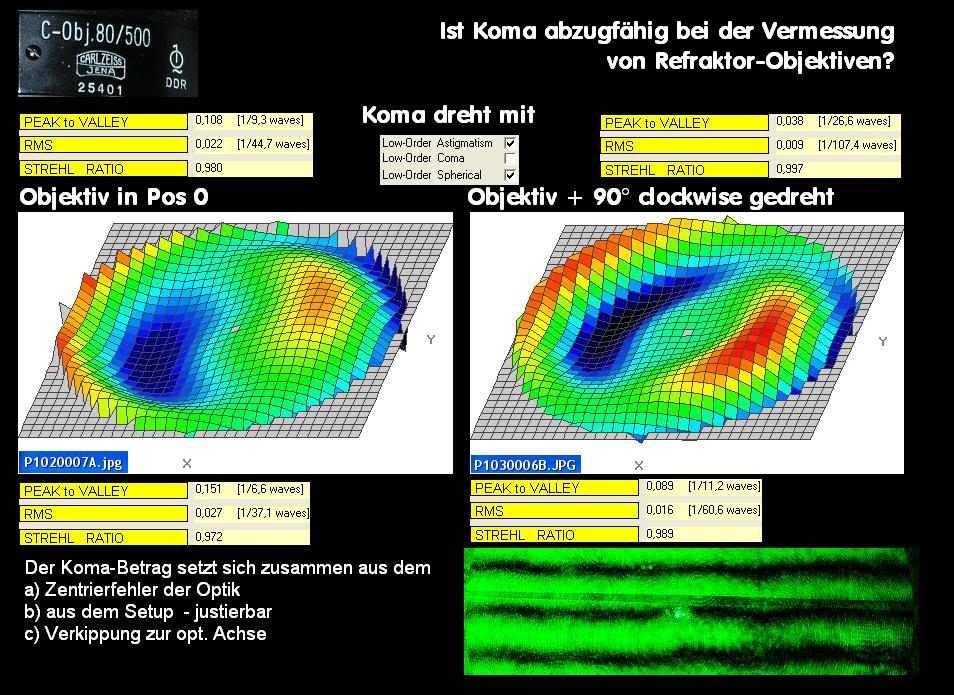

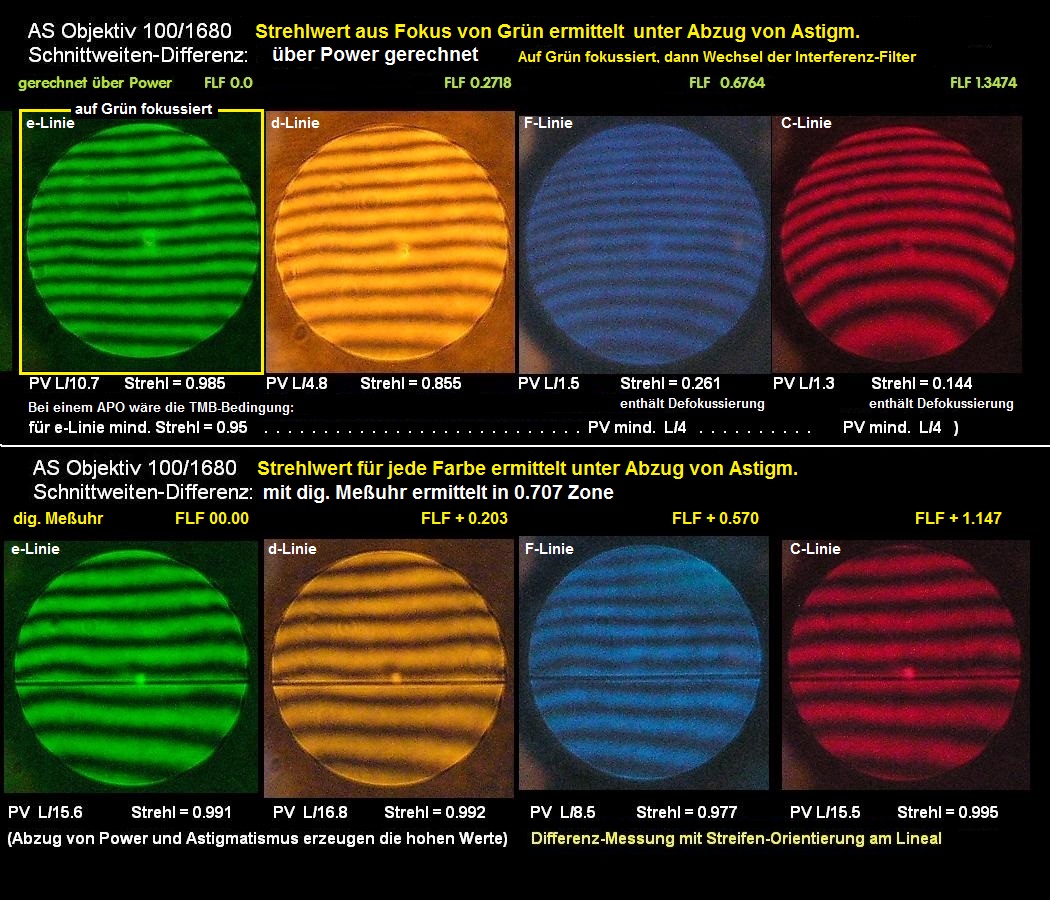

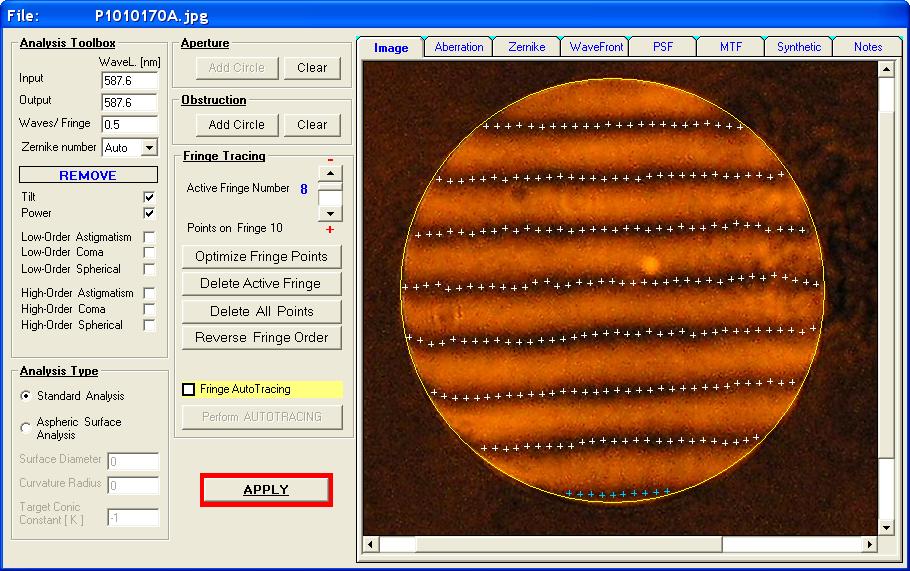

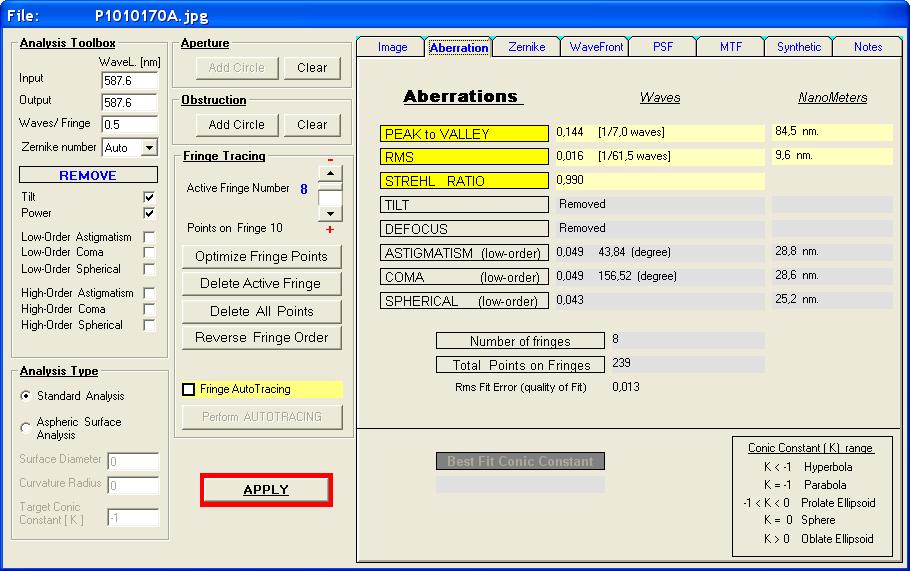

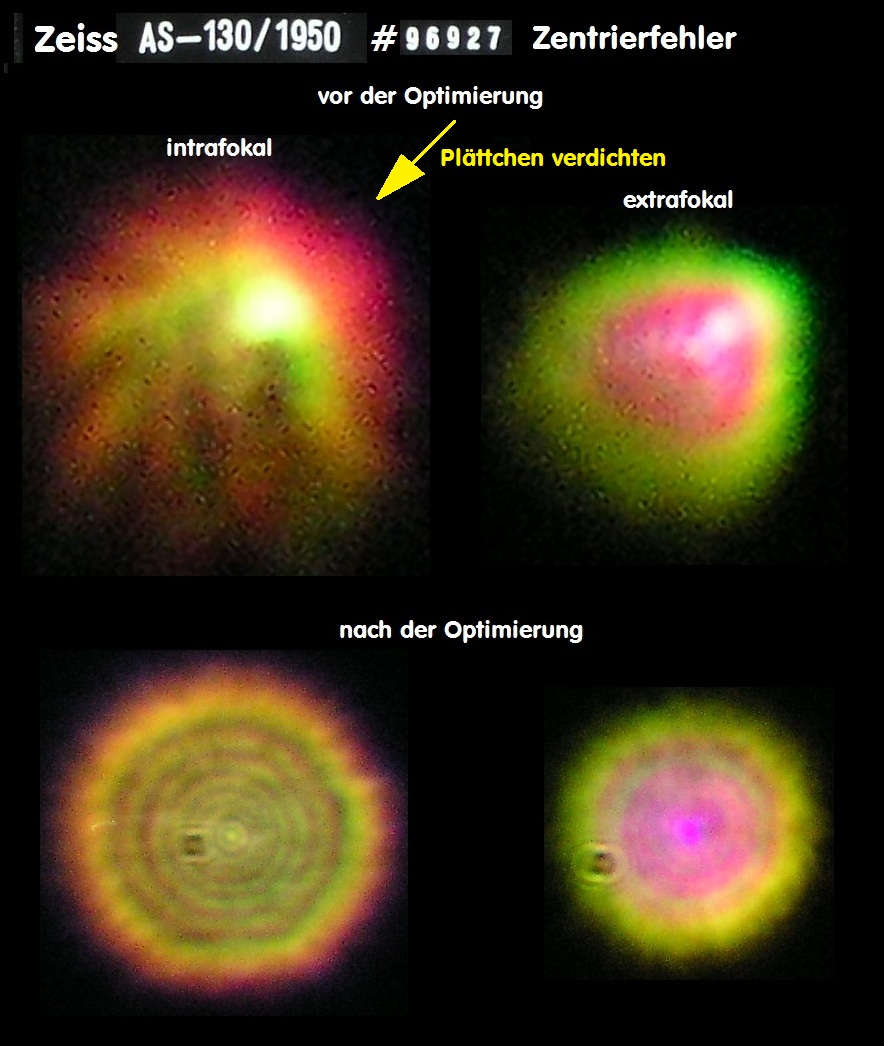

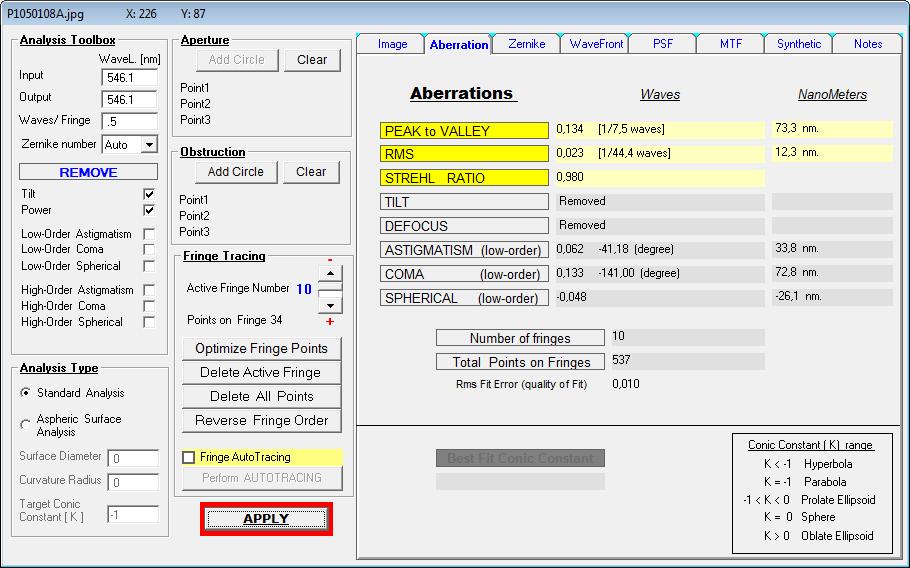

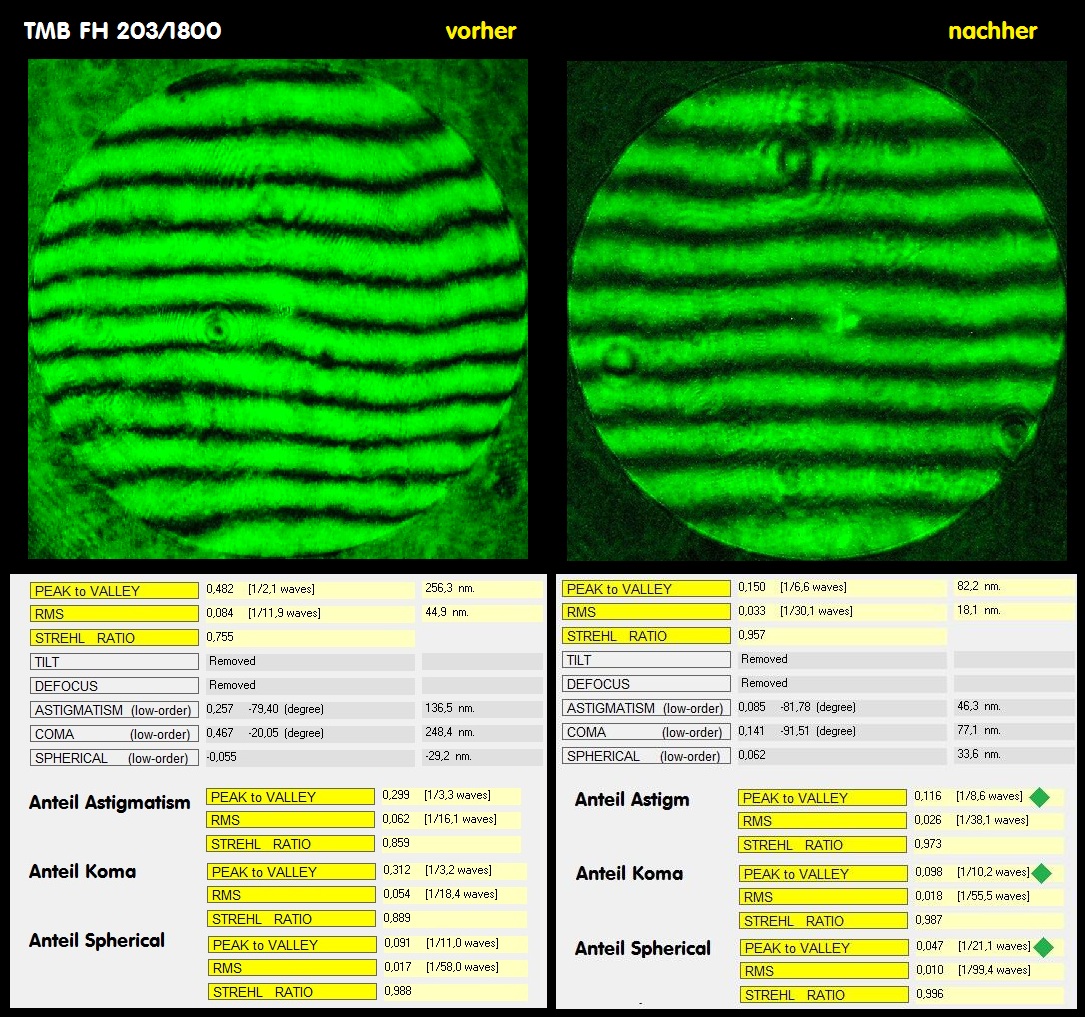

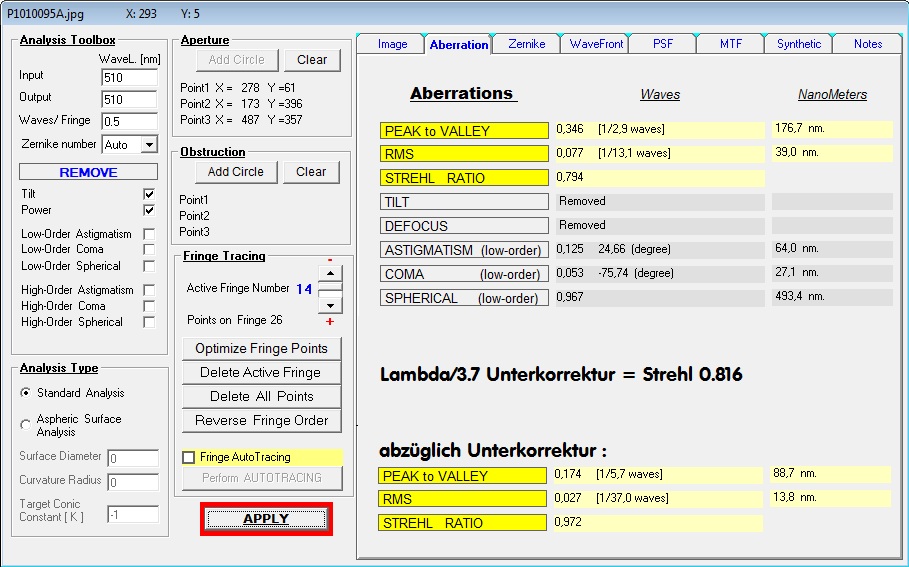

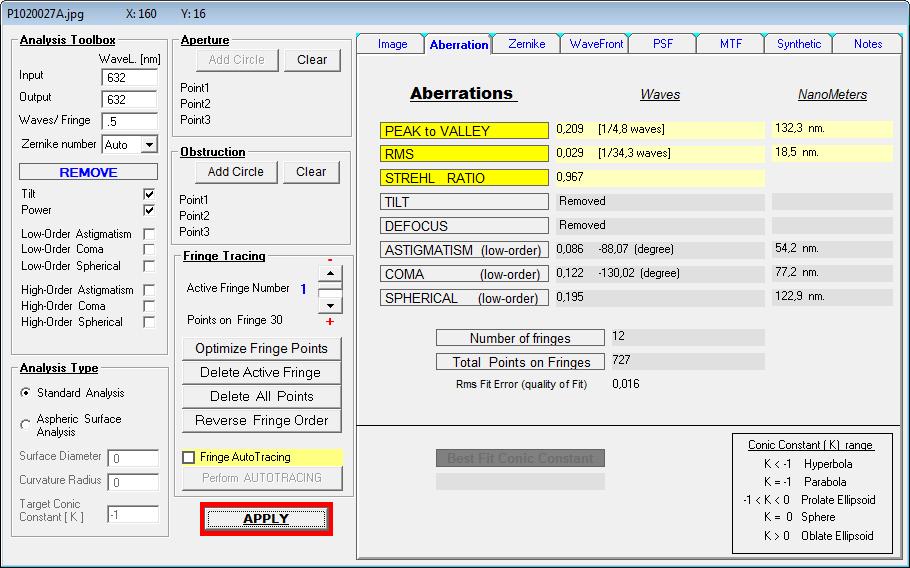

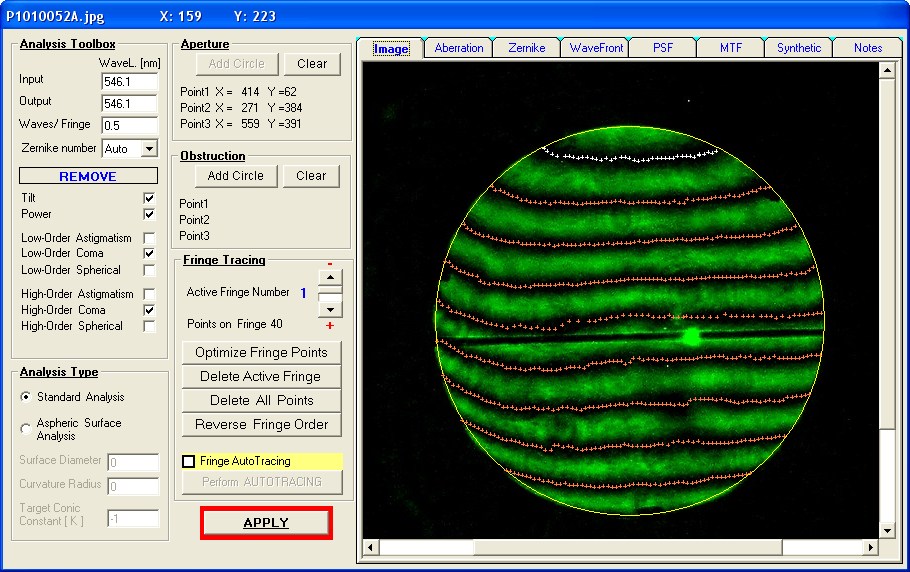

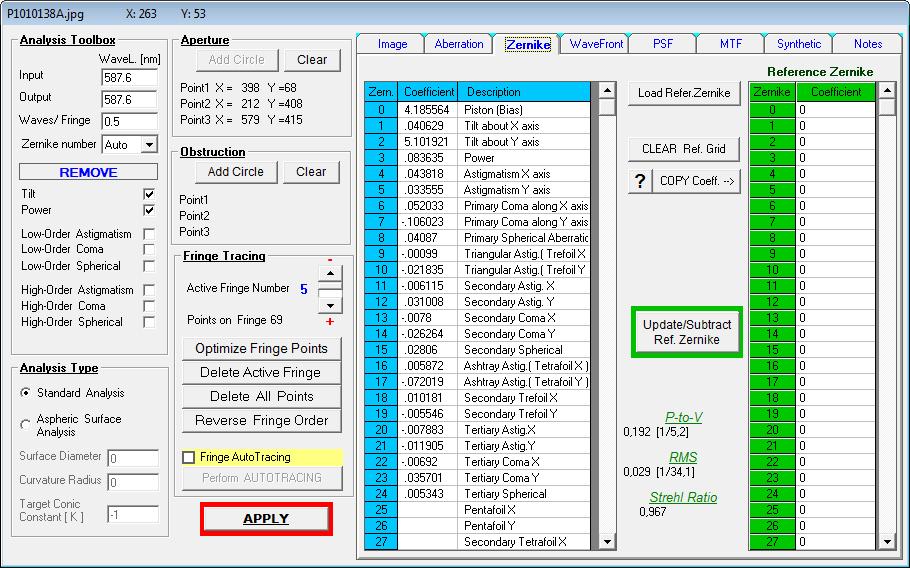

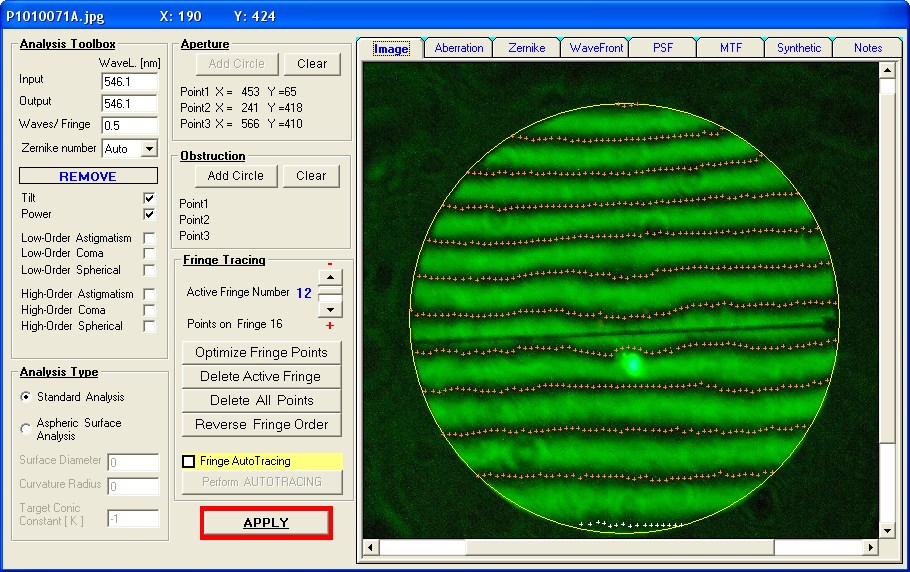

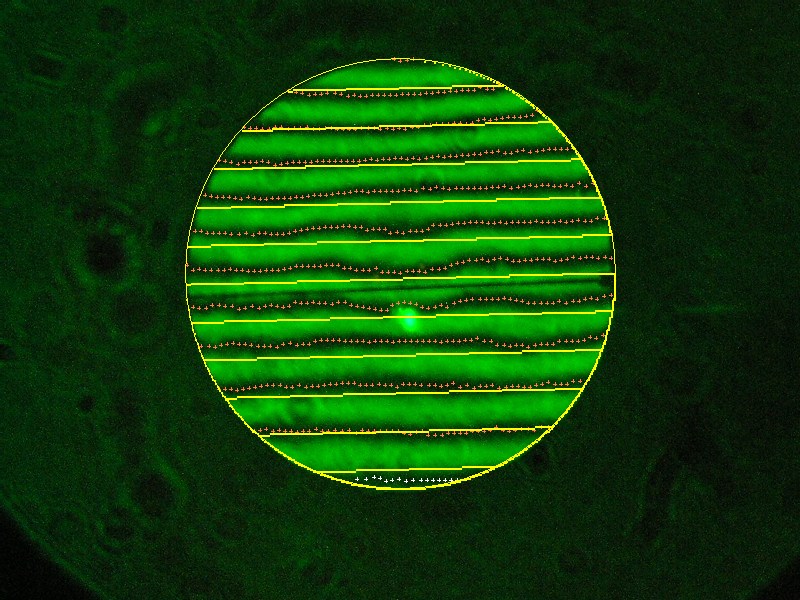

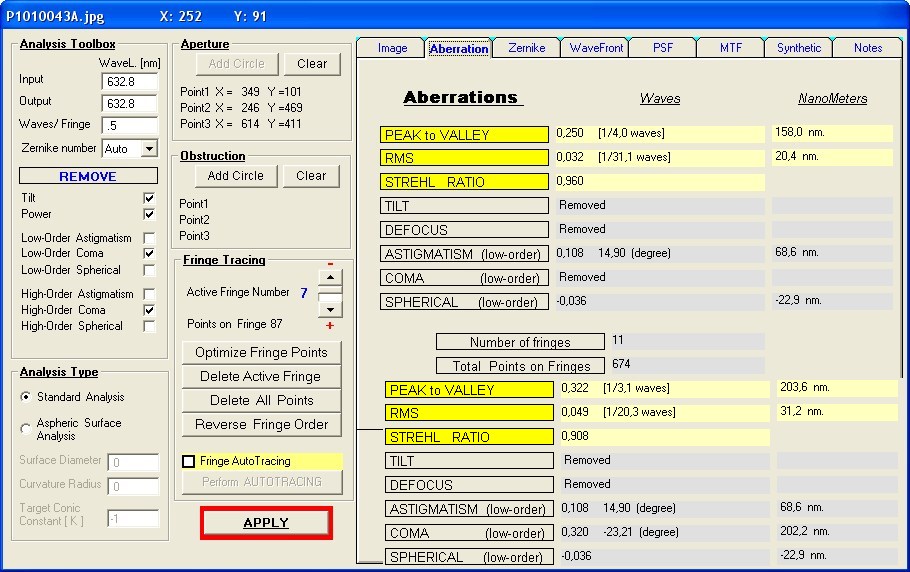

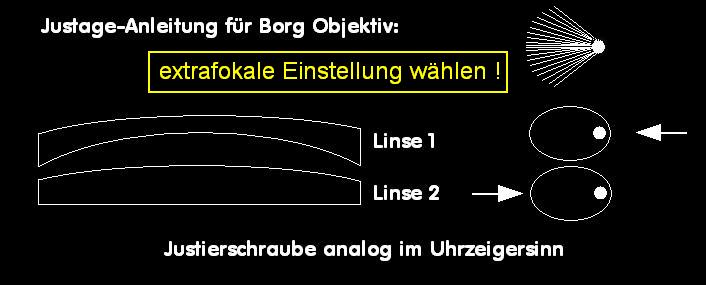

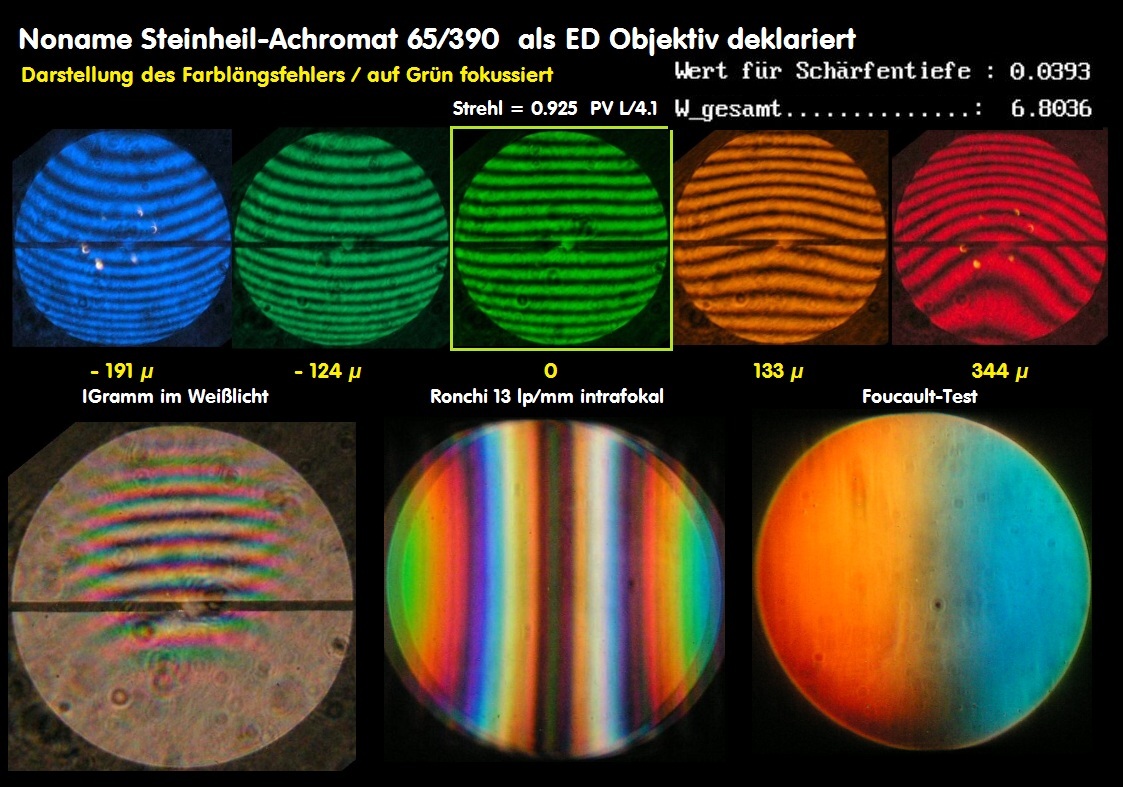

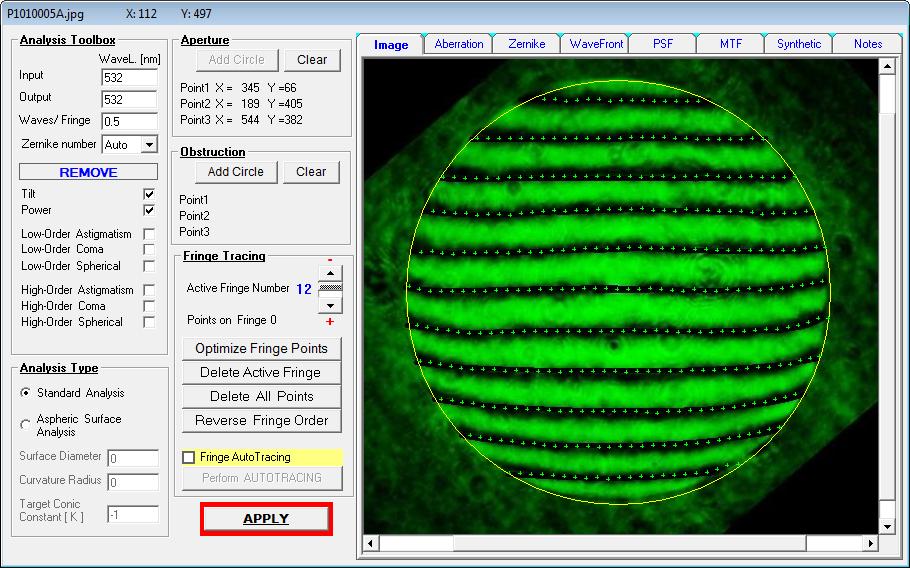

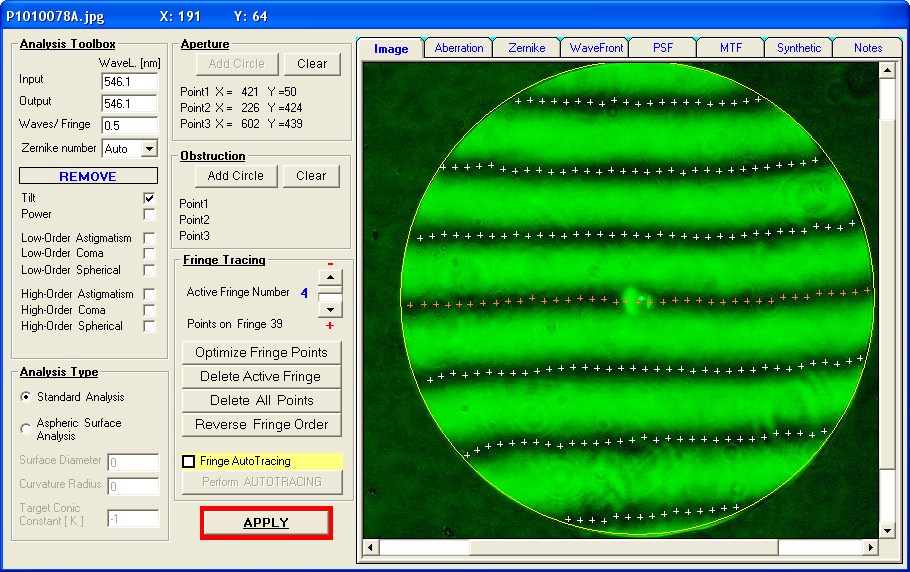

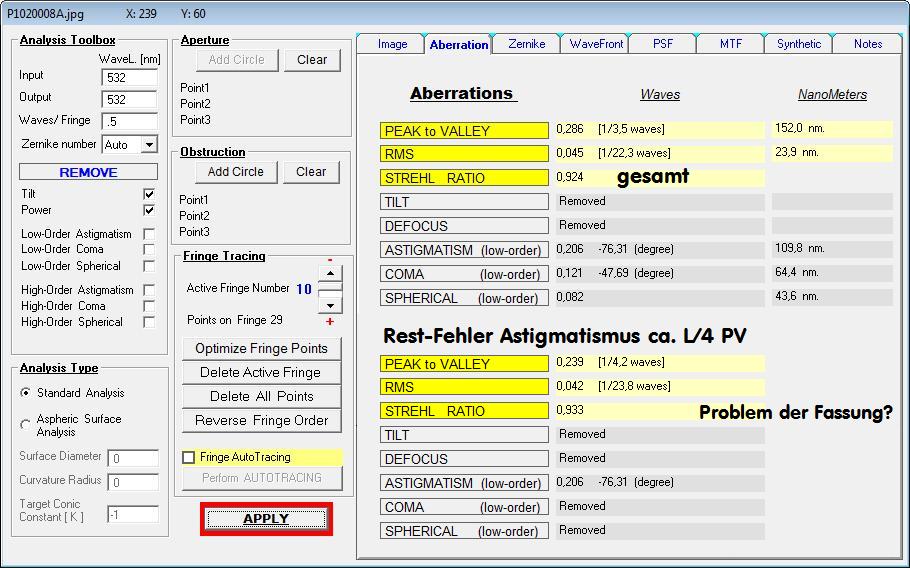

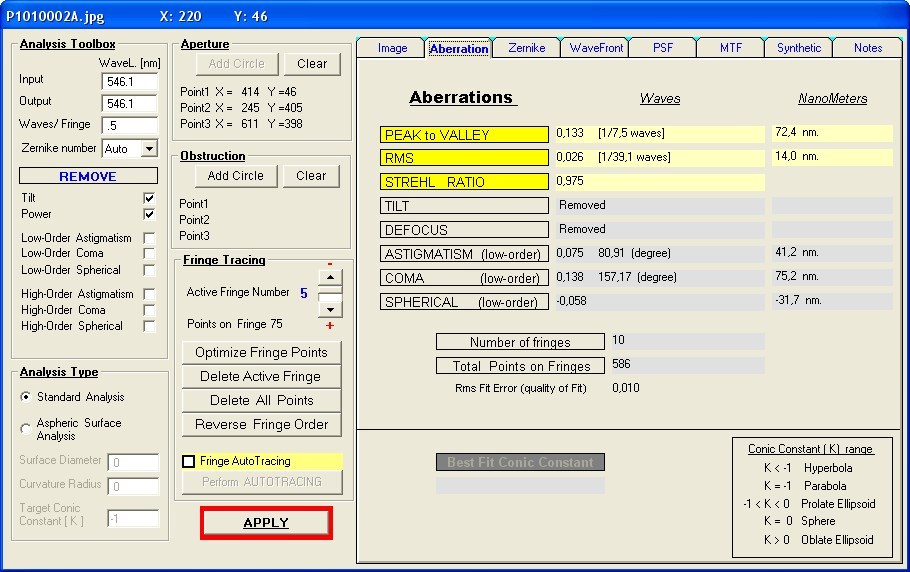

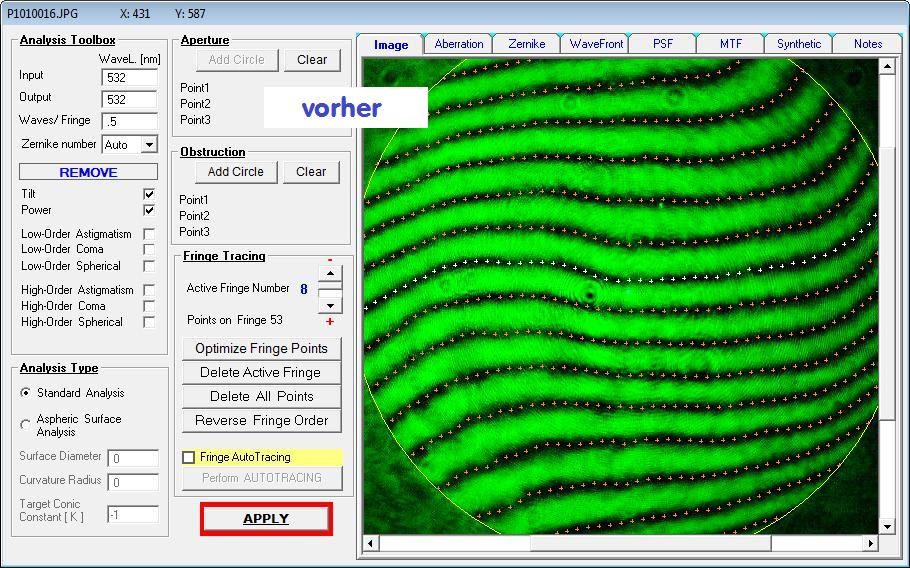

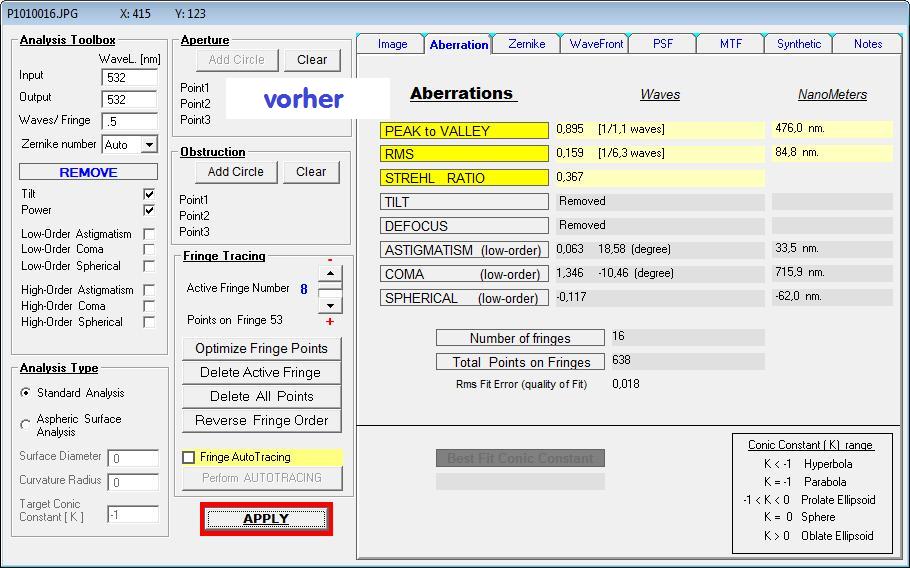

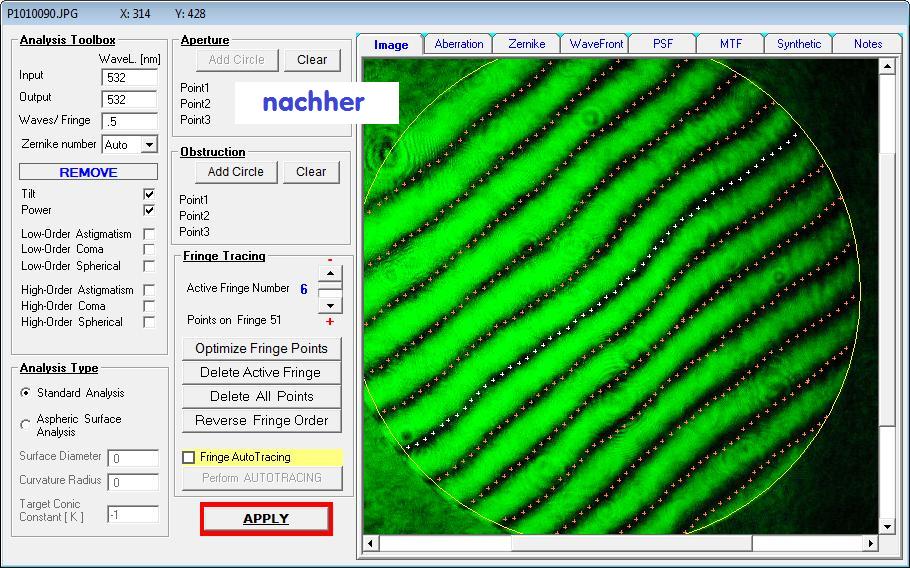

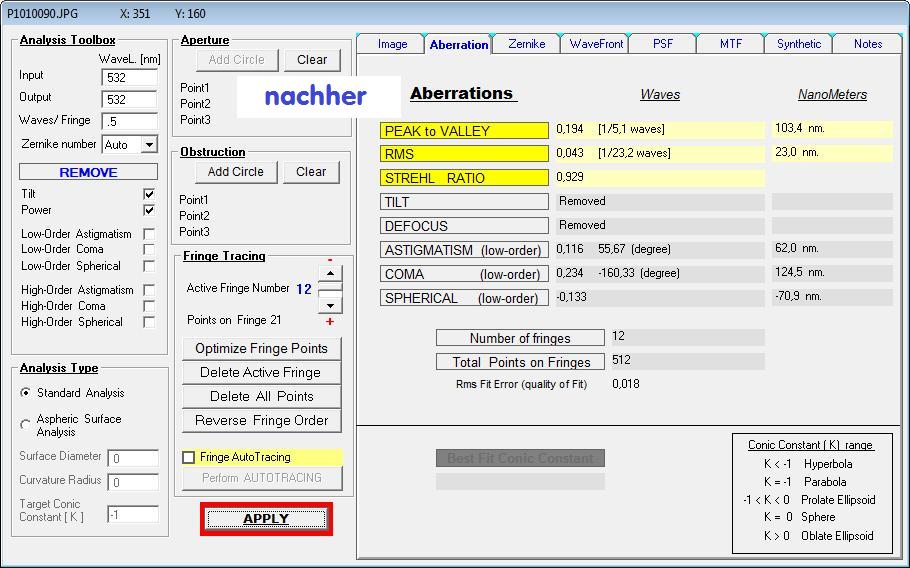

Wenn also, wie oben schon erwähnt, eine der Linsen, oder möglichst alle beiden Linsen einen Astigmatismus-Fehler haben, dann läßt sich dieser

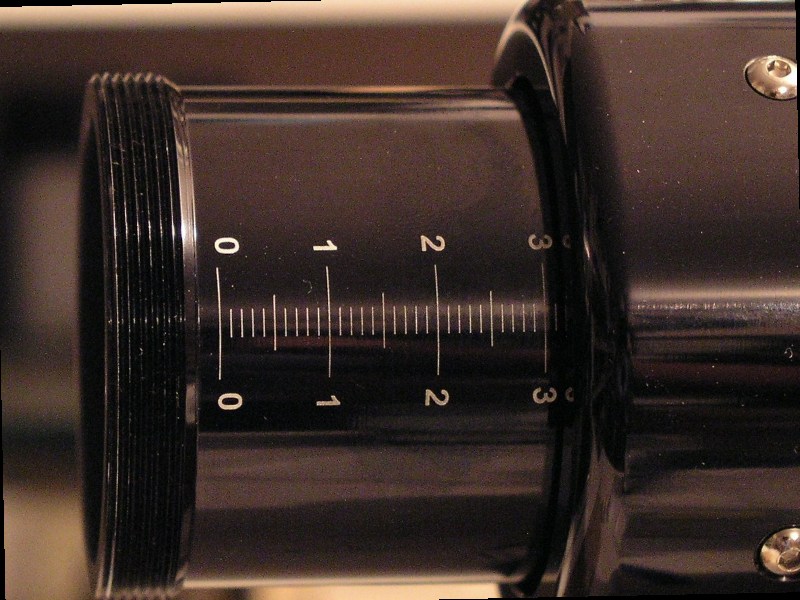

dadurch aufheben (kompensieren) wenn man die eine Linse zur anderen verdreht, in meinem Falle im Uhrzeigersinn nach recht von vorne gesehen.

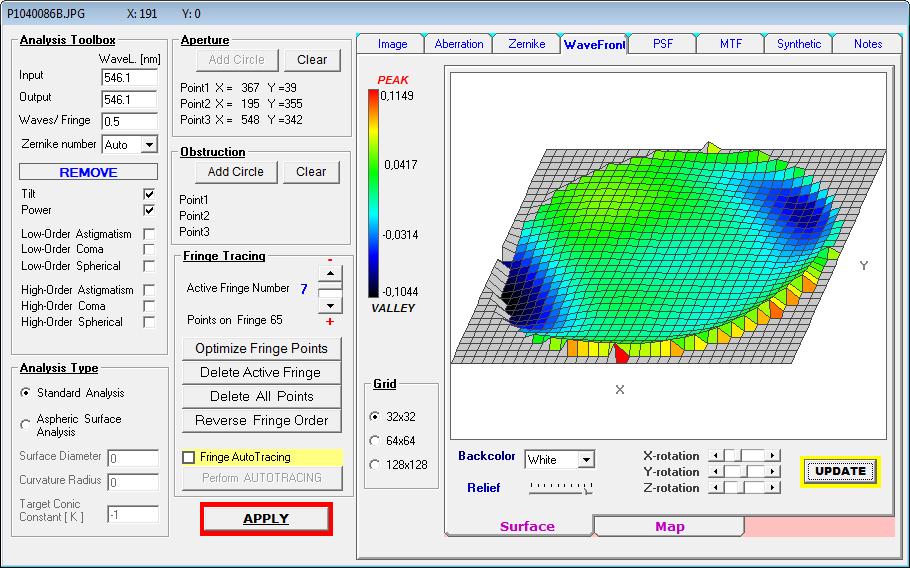

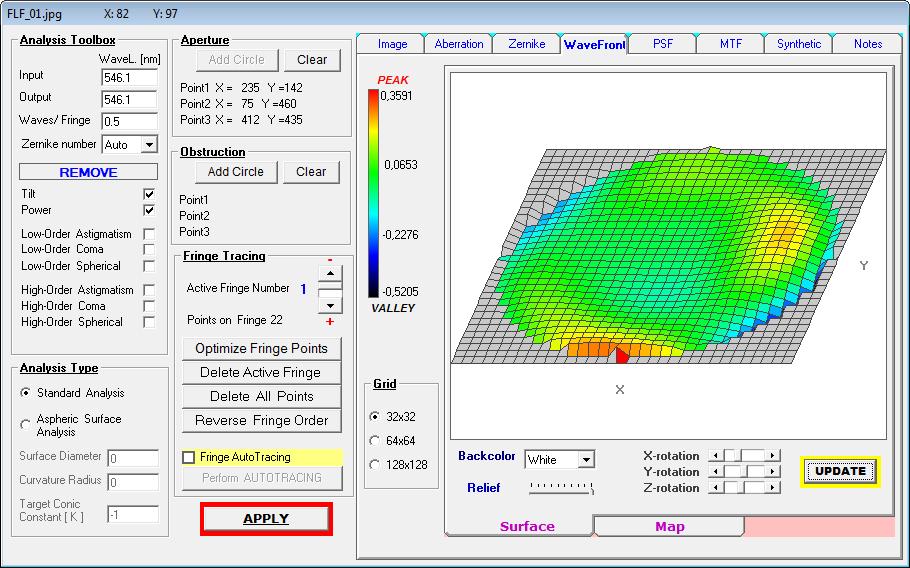

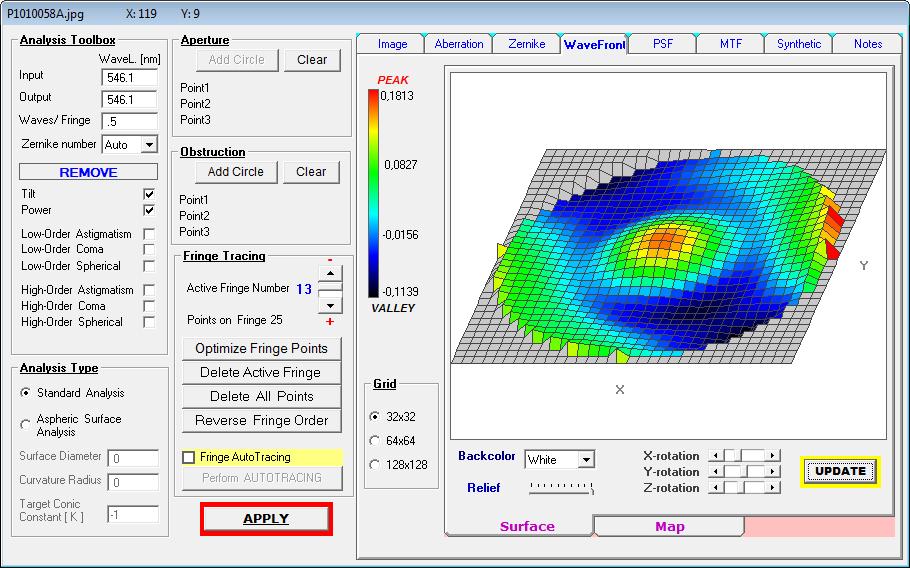

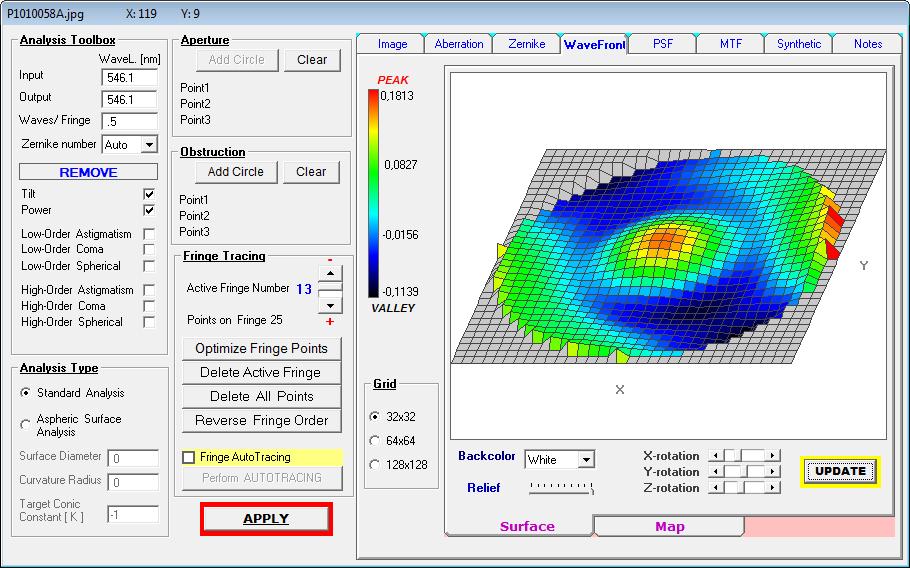

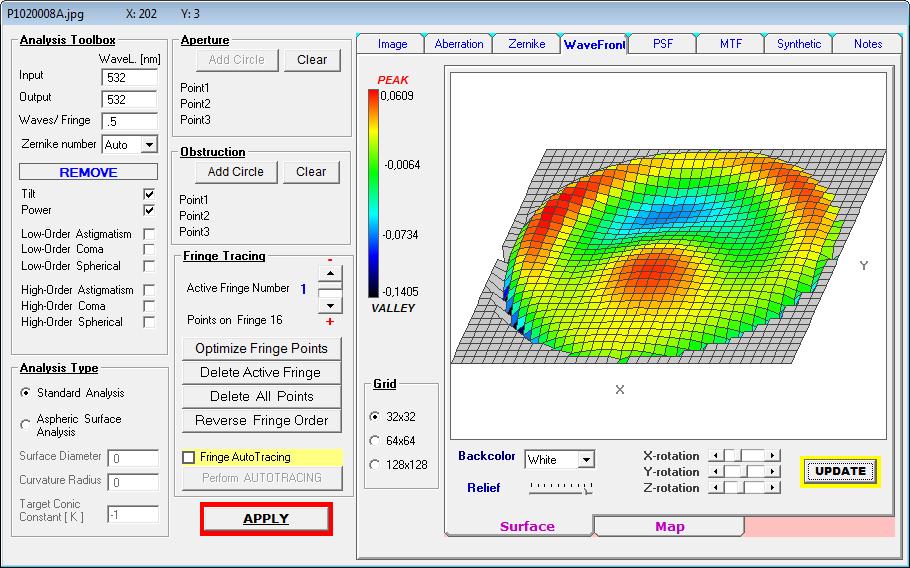

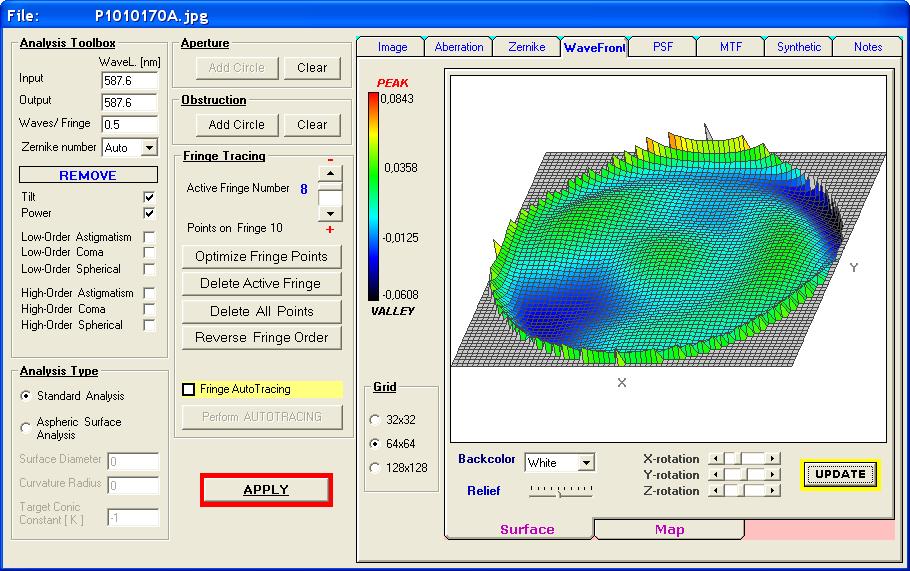

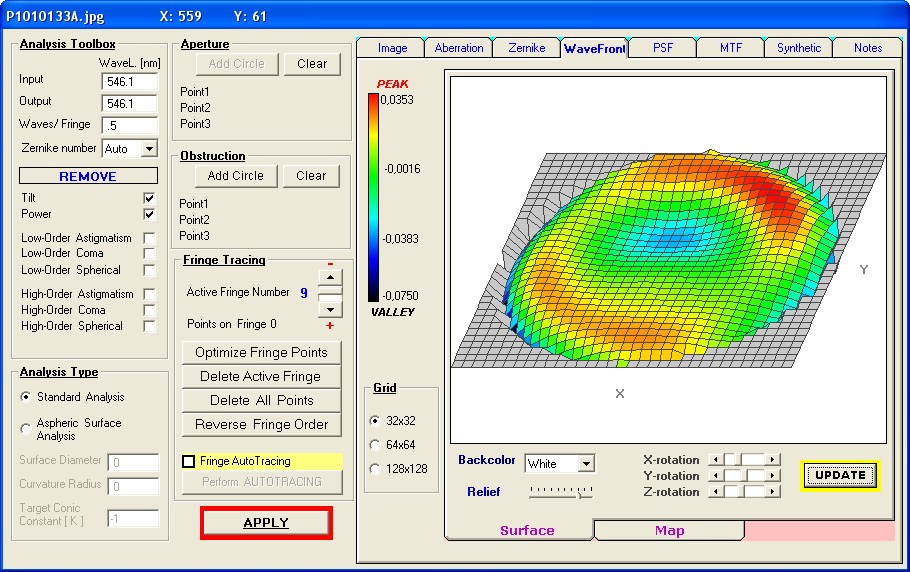

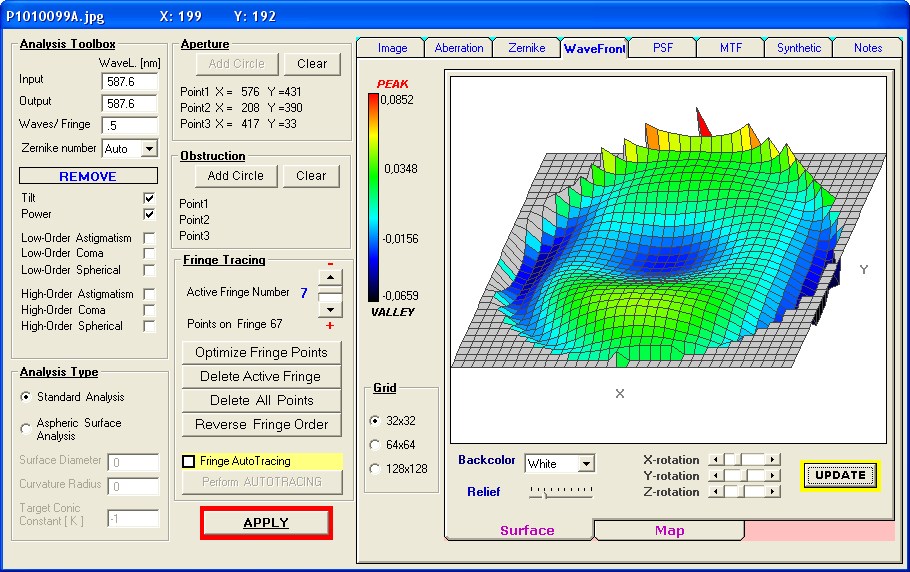

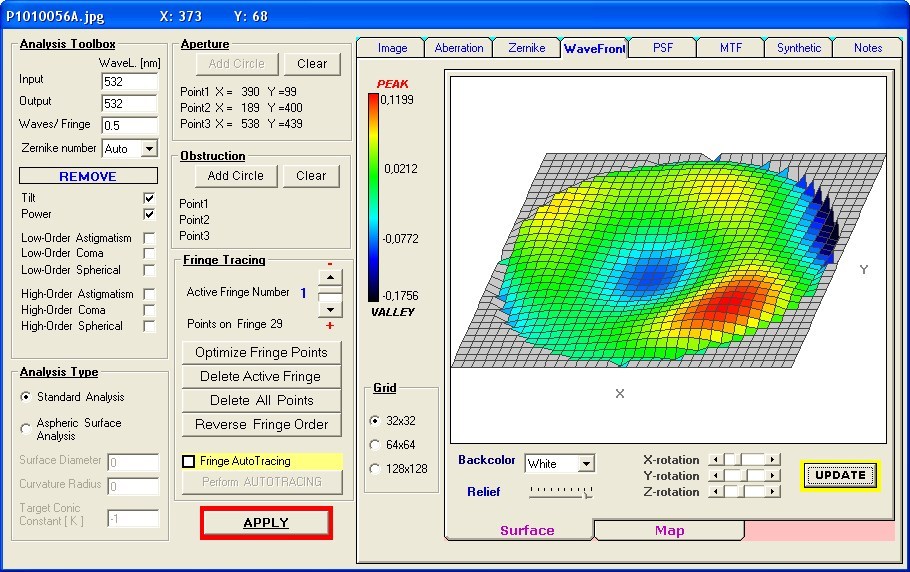

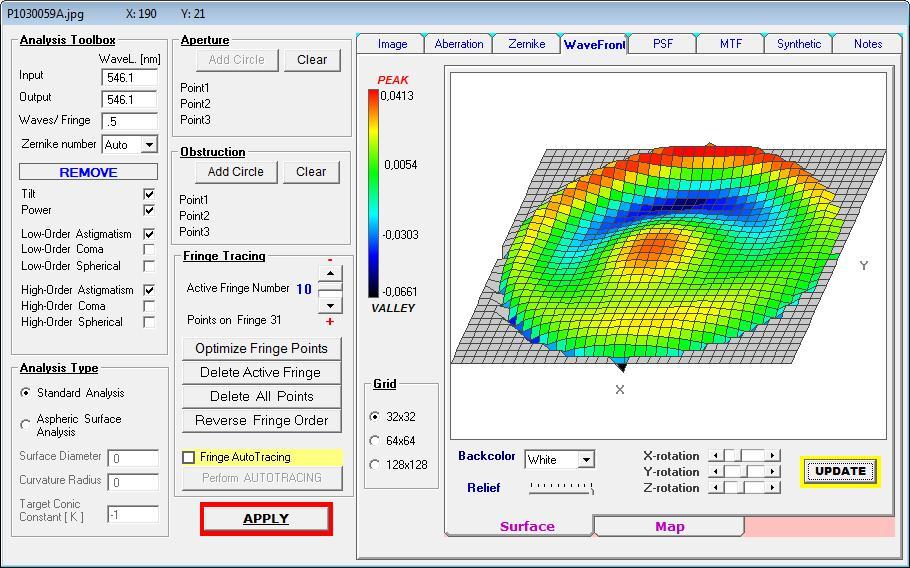

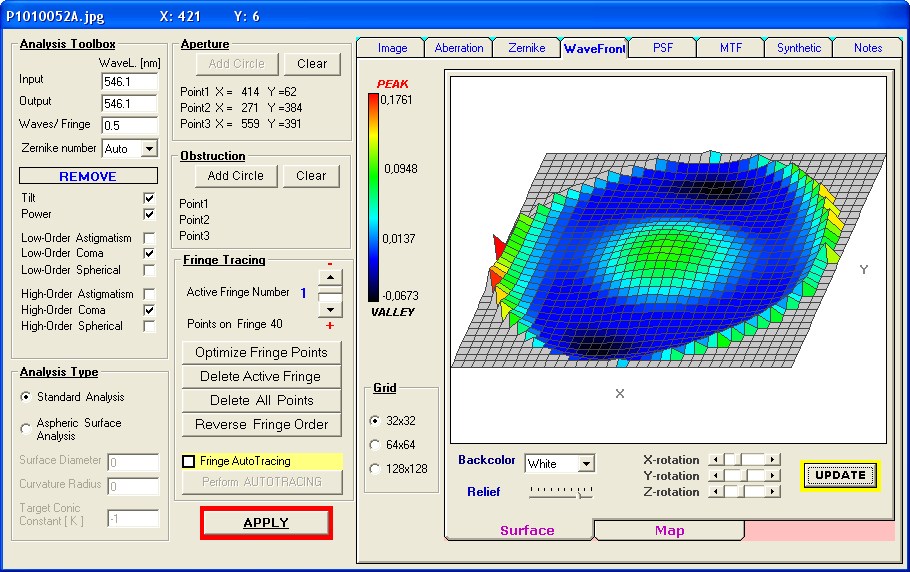

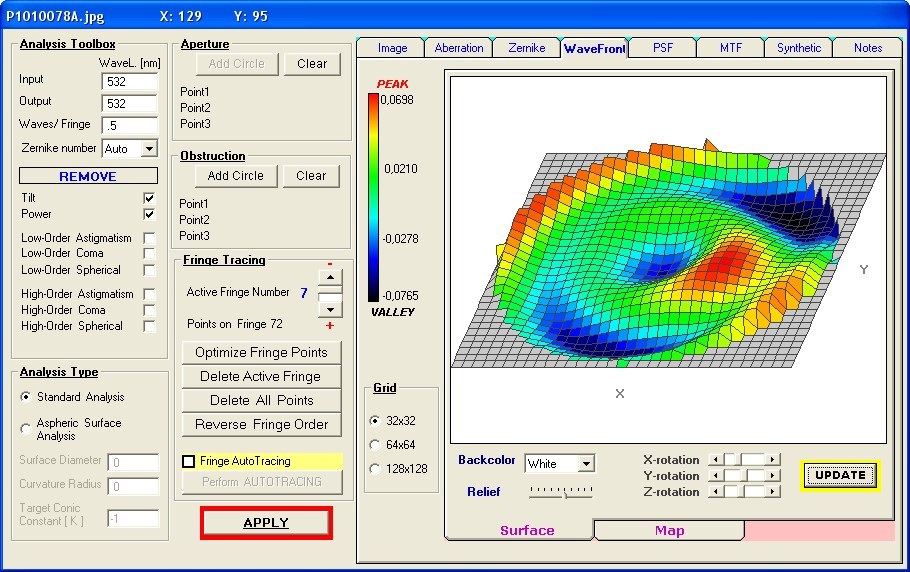

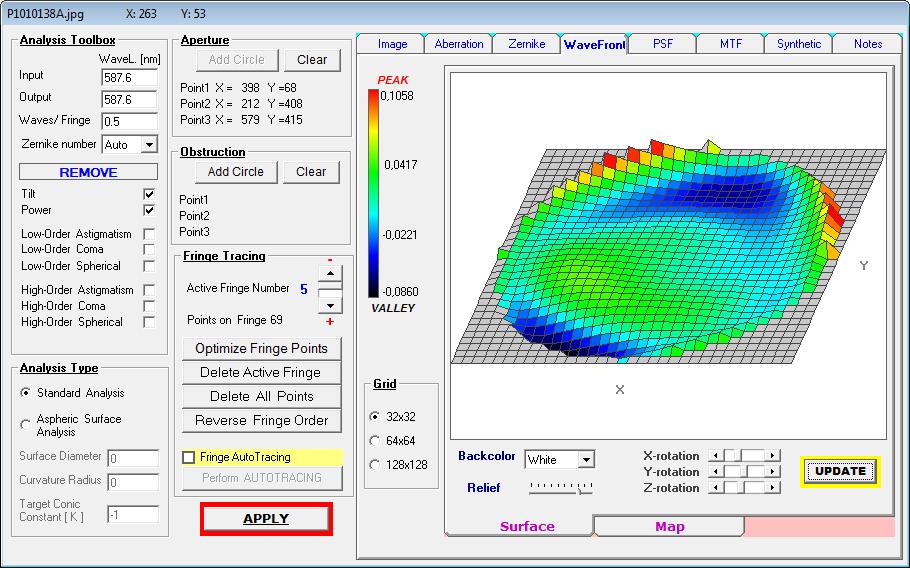

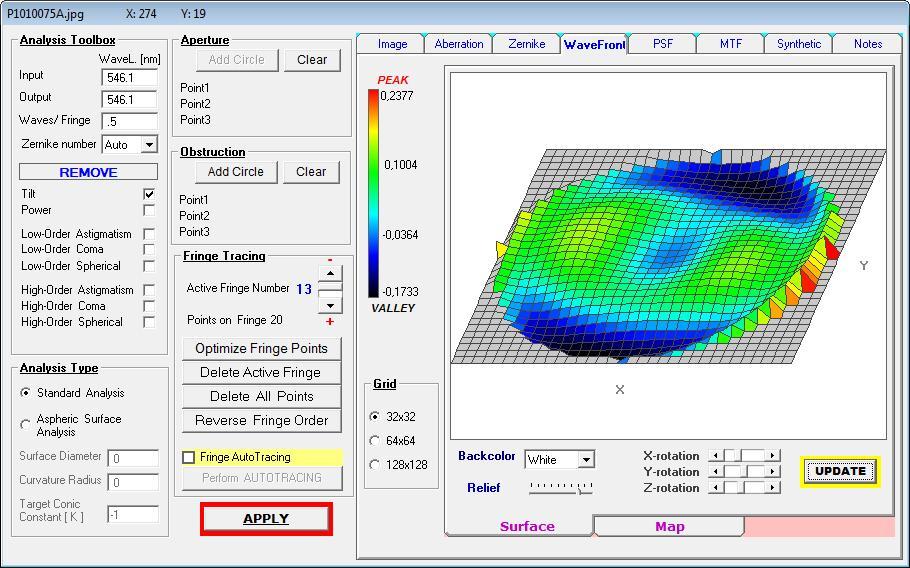

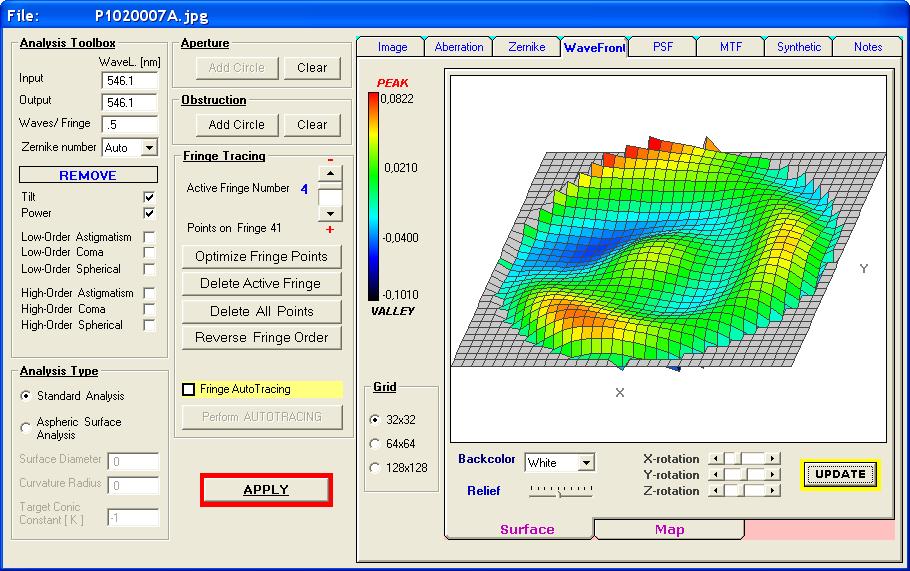

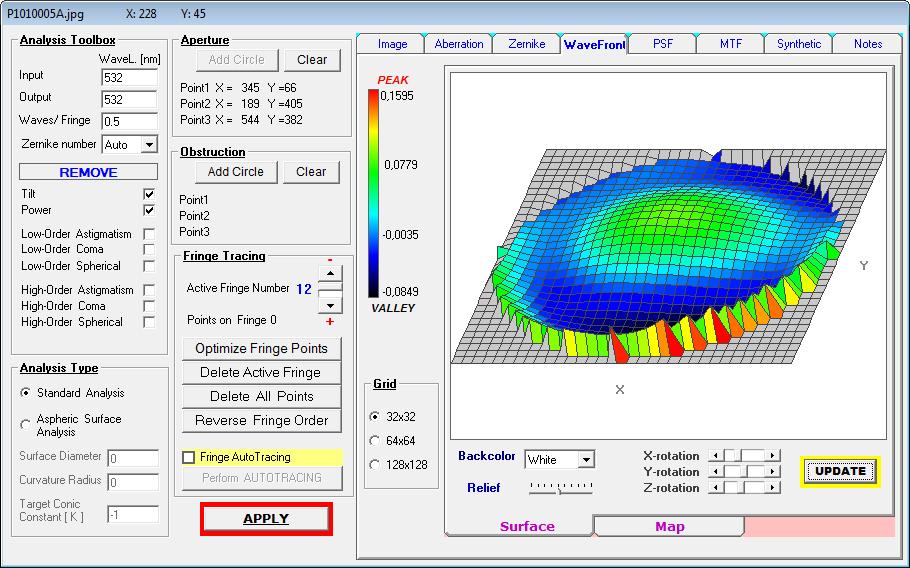

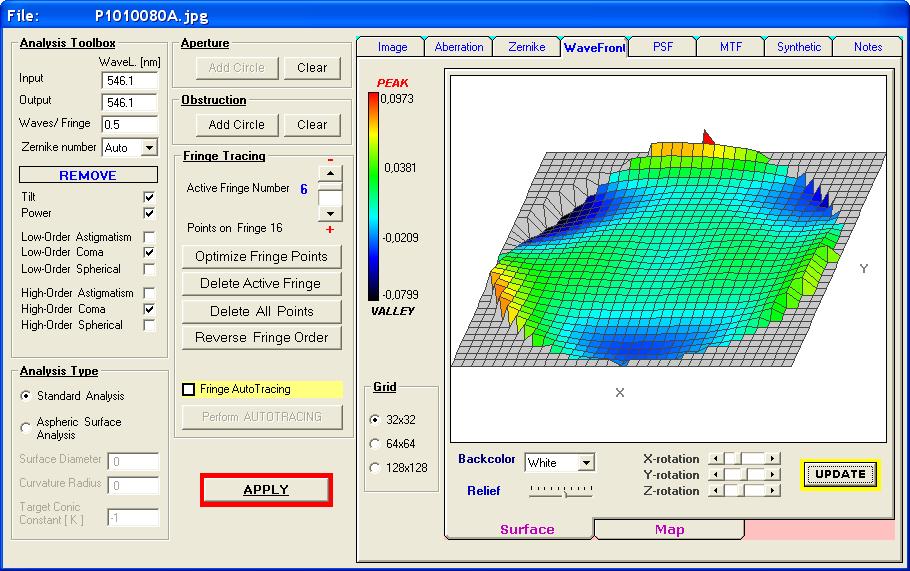

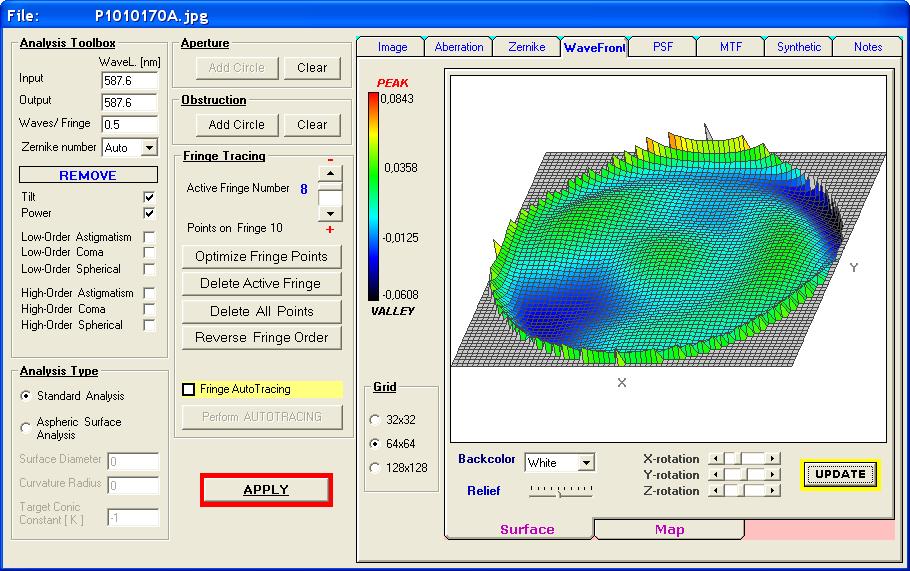

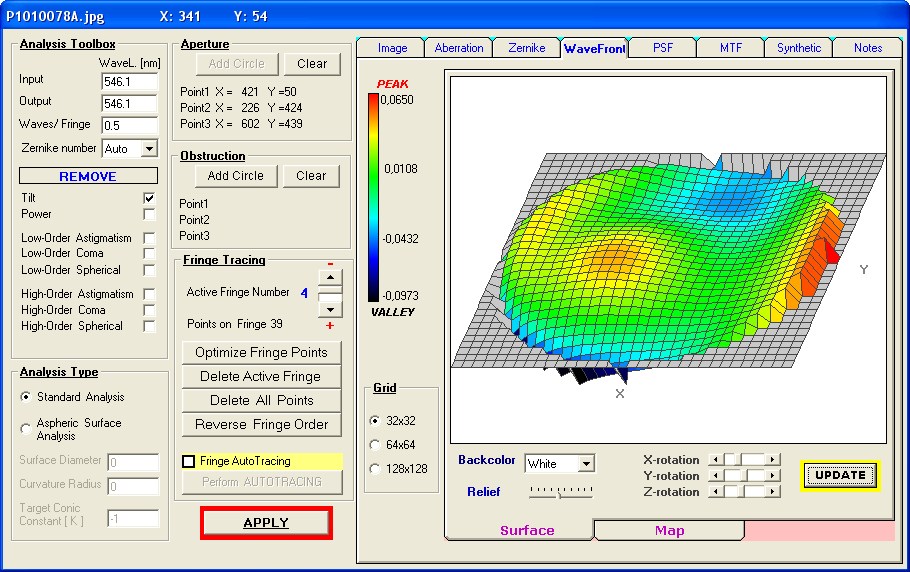

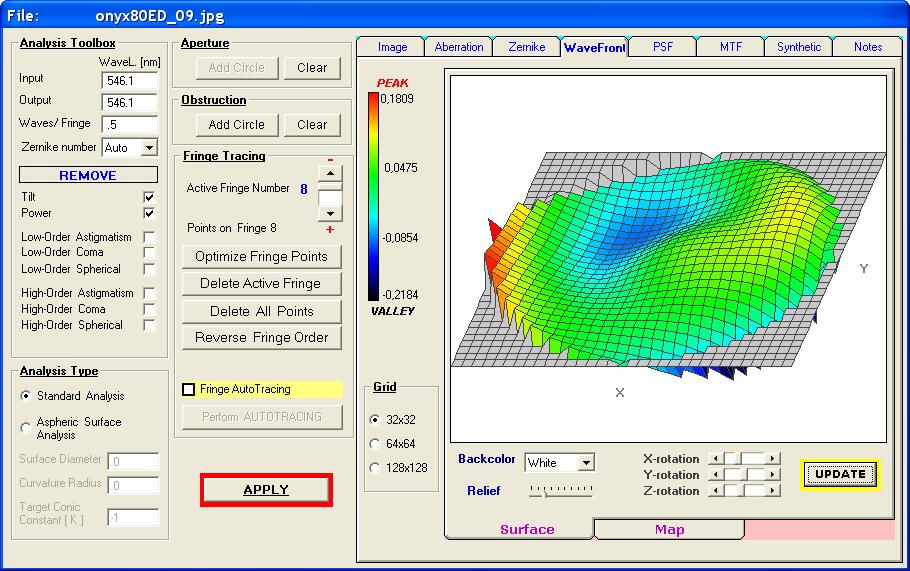

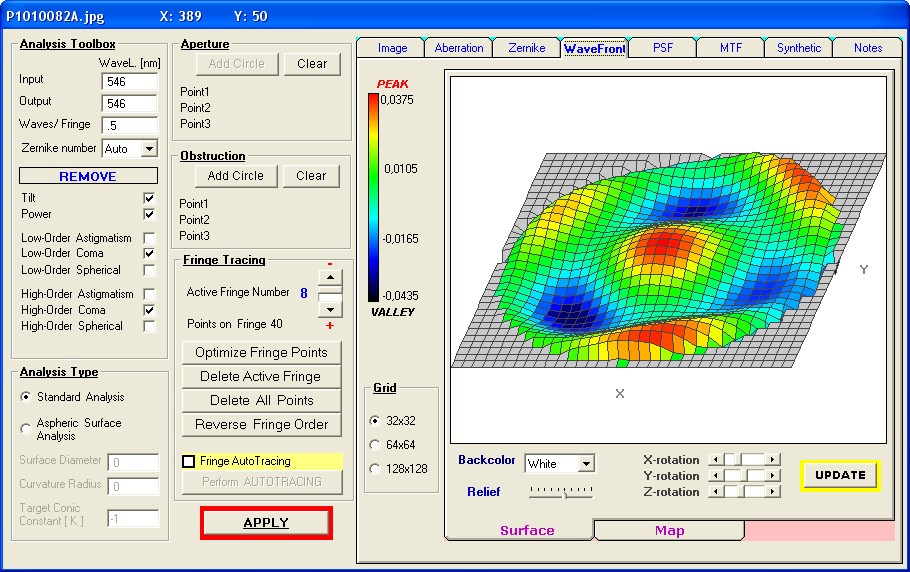

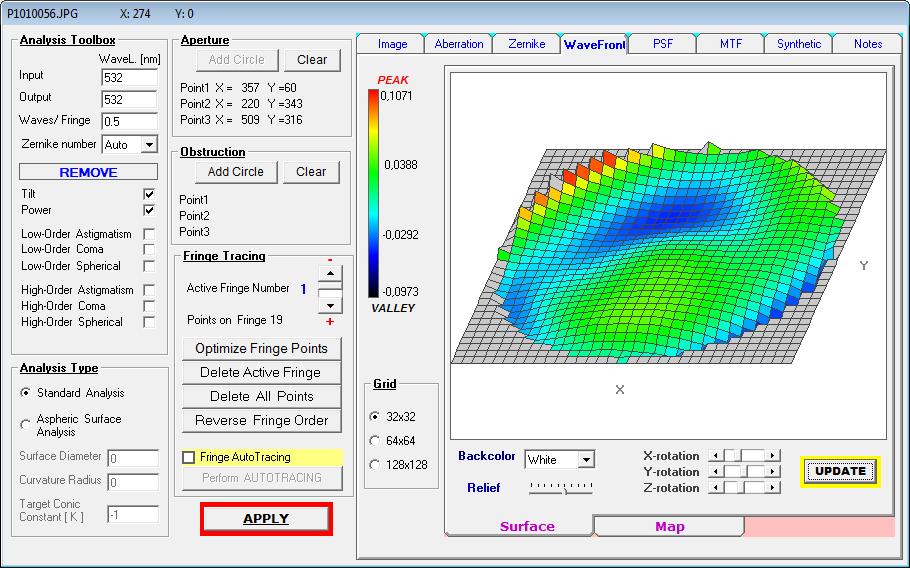

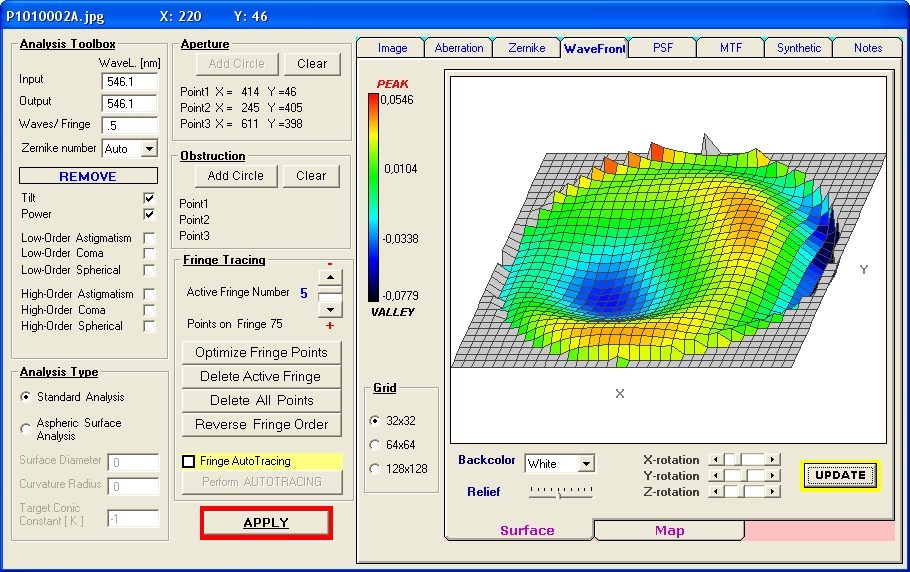

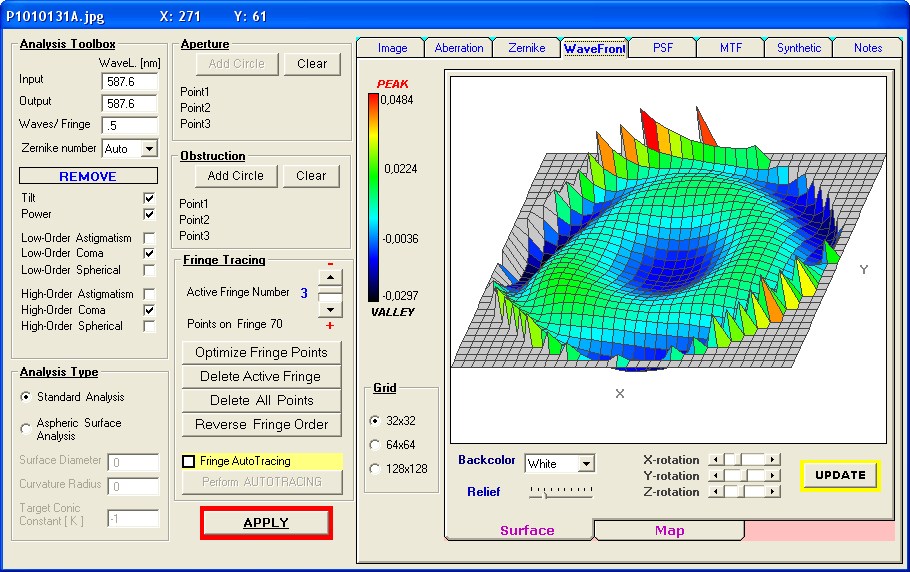

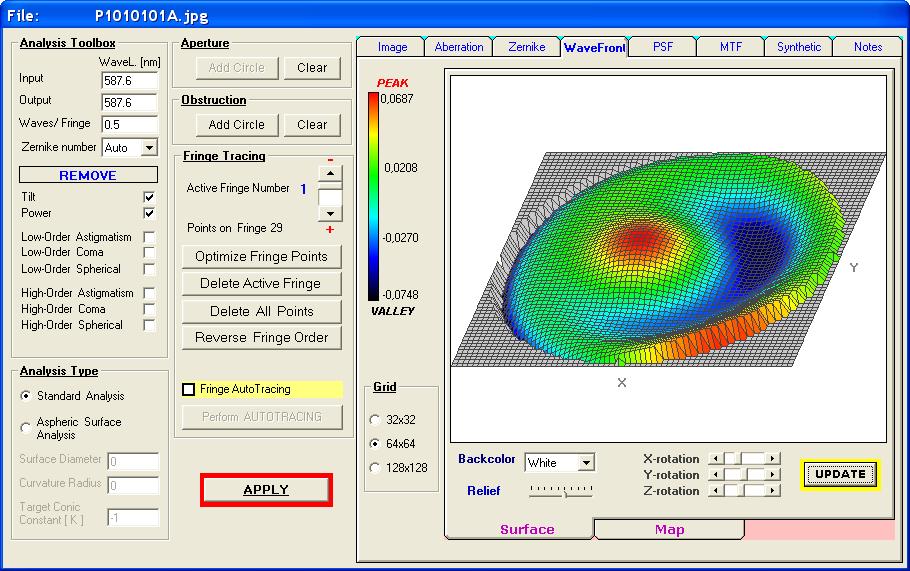

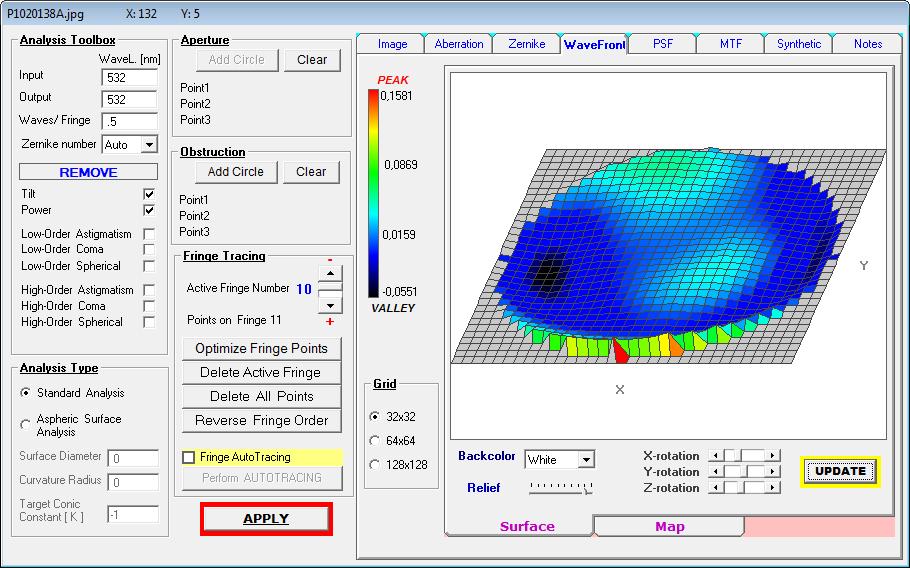

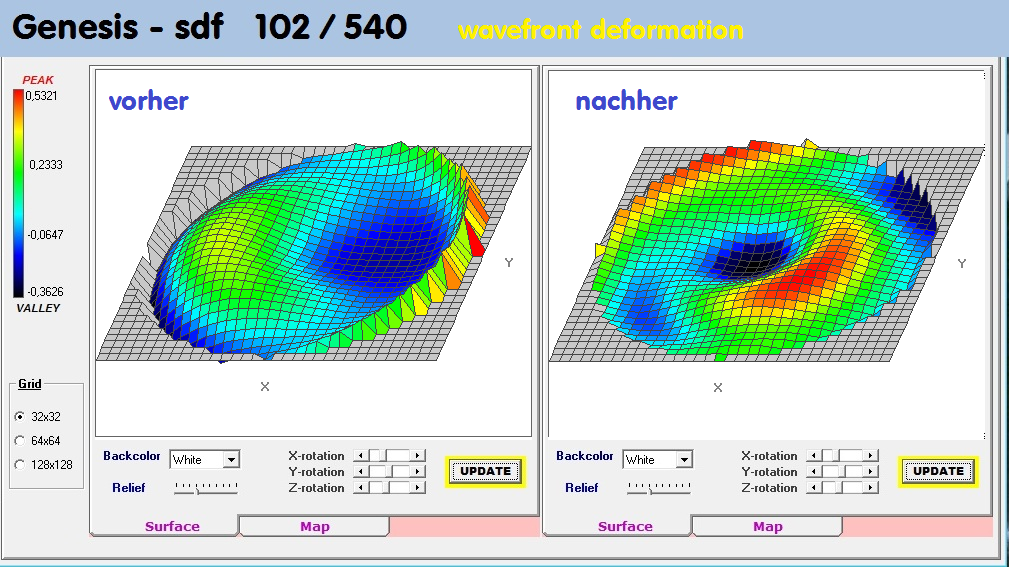

Dazu muß man sich jedoch die Wellenfront-Abbildung genauer ansehen und hoffen, daß genau eine Drehung um 90° der 1. Linse zur 2.Linse den

Fehler möglichst behebt - immer in der Hoffnung, auch die 2. Linse hätte Astigmatismus der Grundordnung. Ganz genau läßt sich dieser Fehler

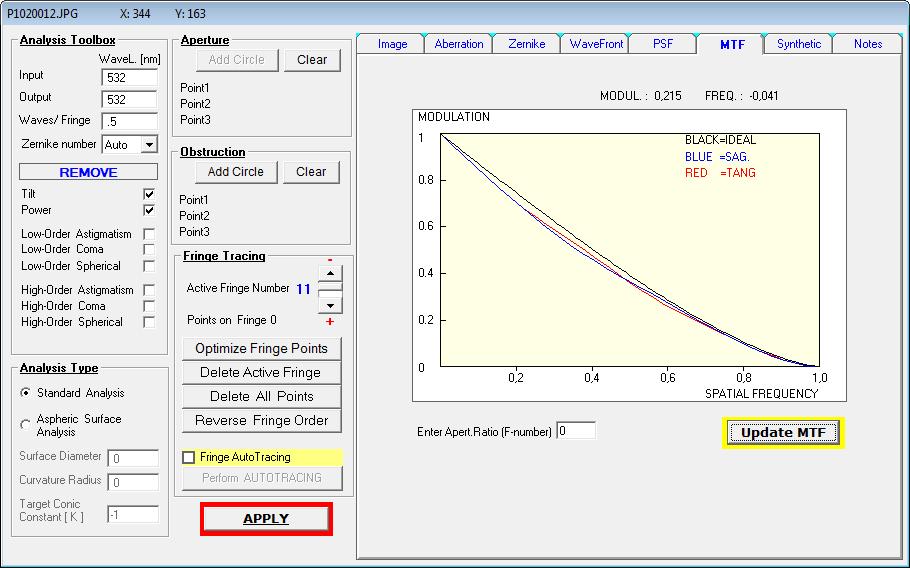

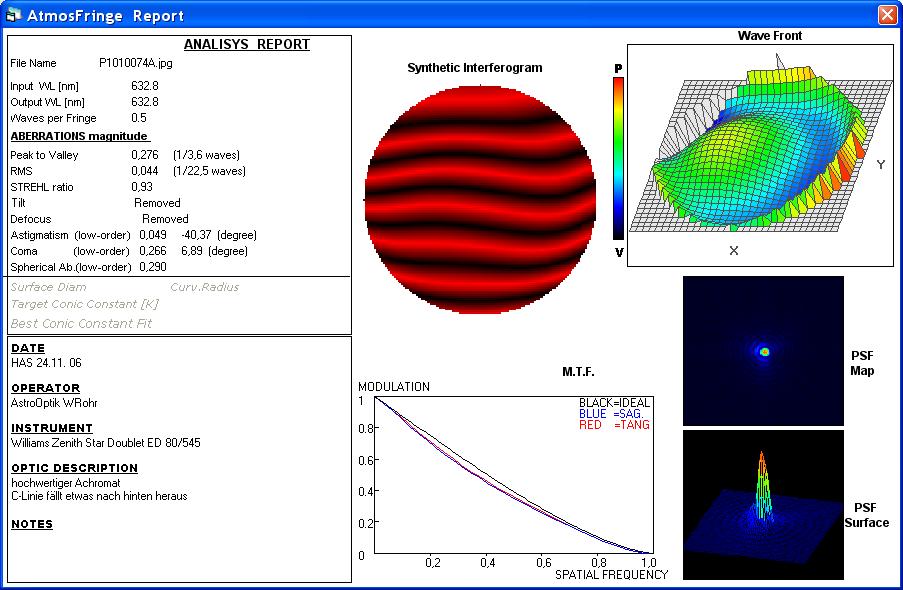

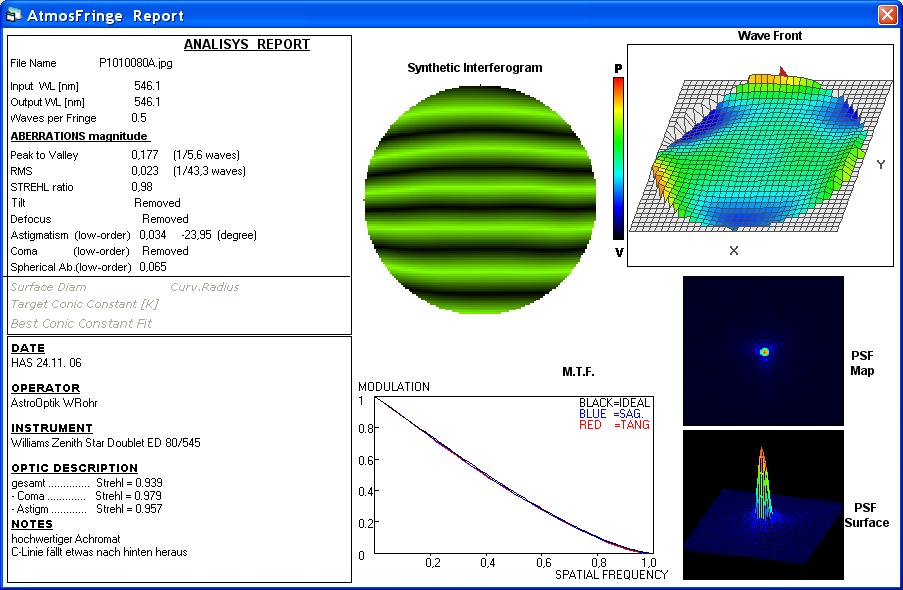

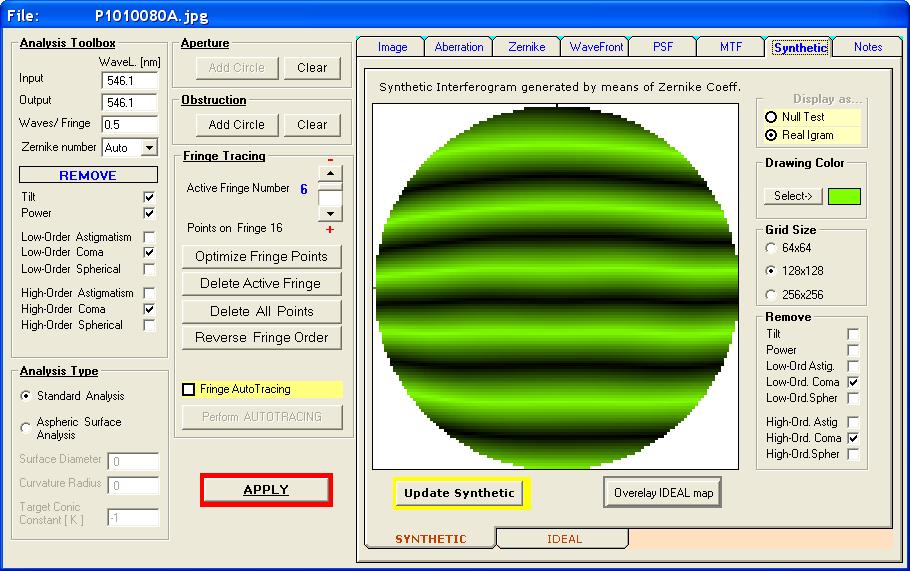

leider nicht korrigieren, aber doch auf ein erträgliches Maß reduzieren, was die nächsten Bilder beweisen.

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/2-uncategorised/61-der-zernike-zoo-5-april-2006

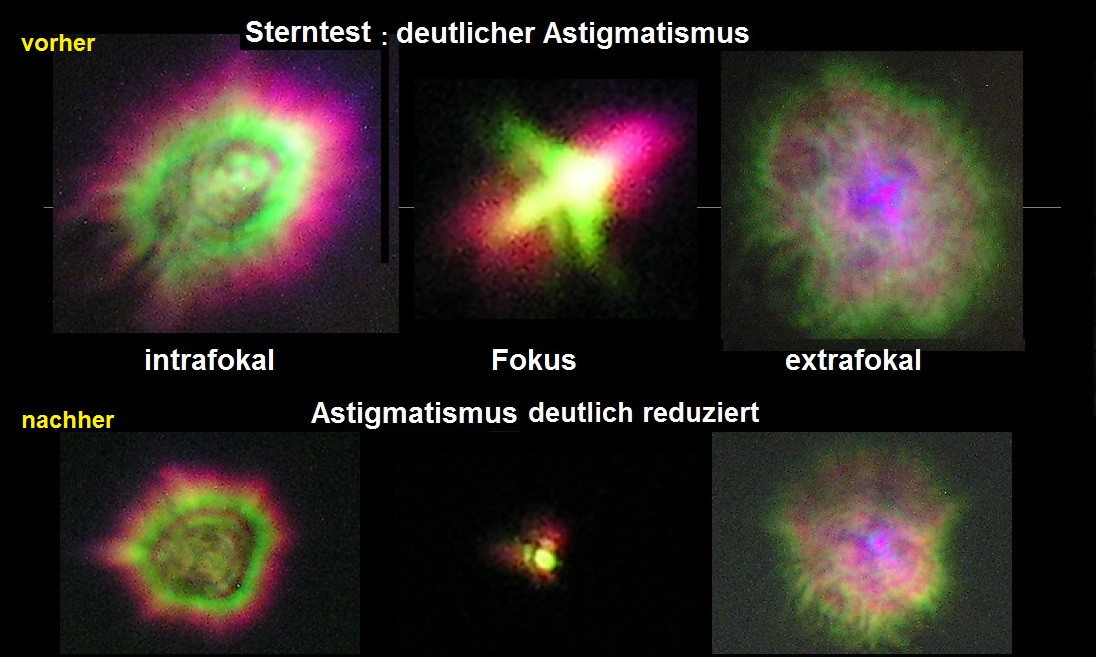

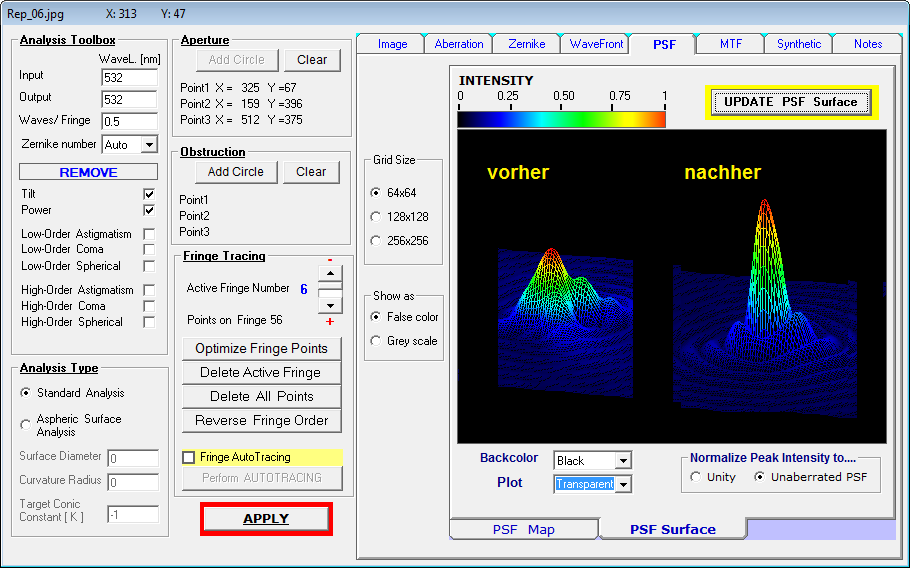

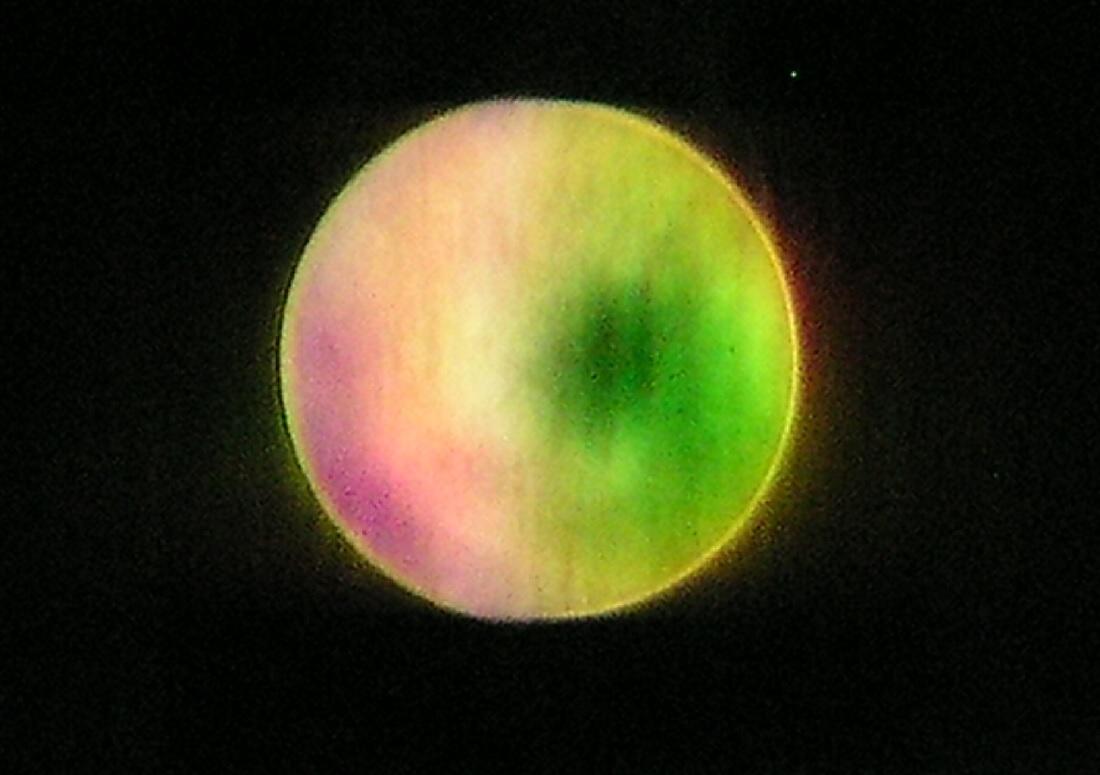

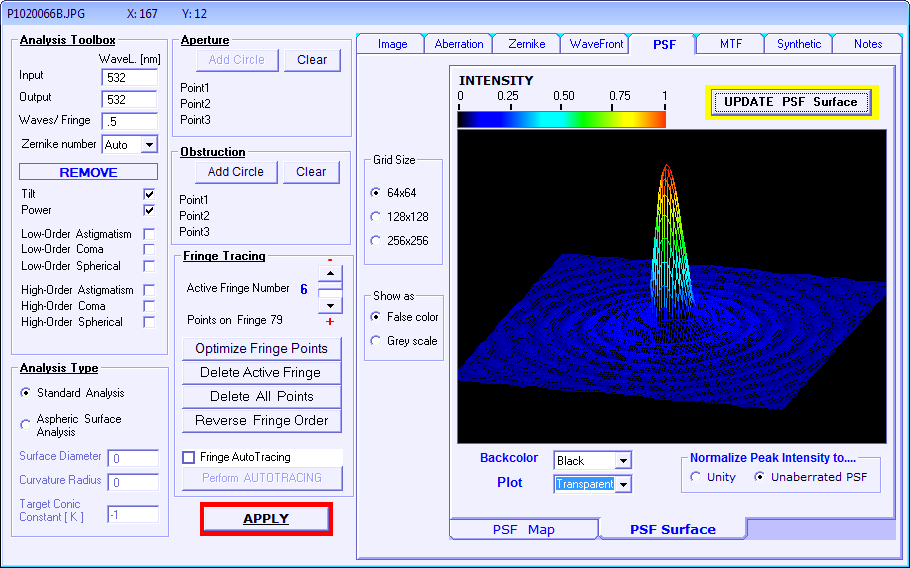

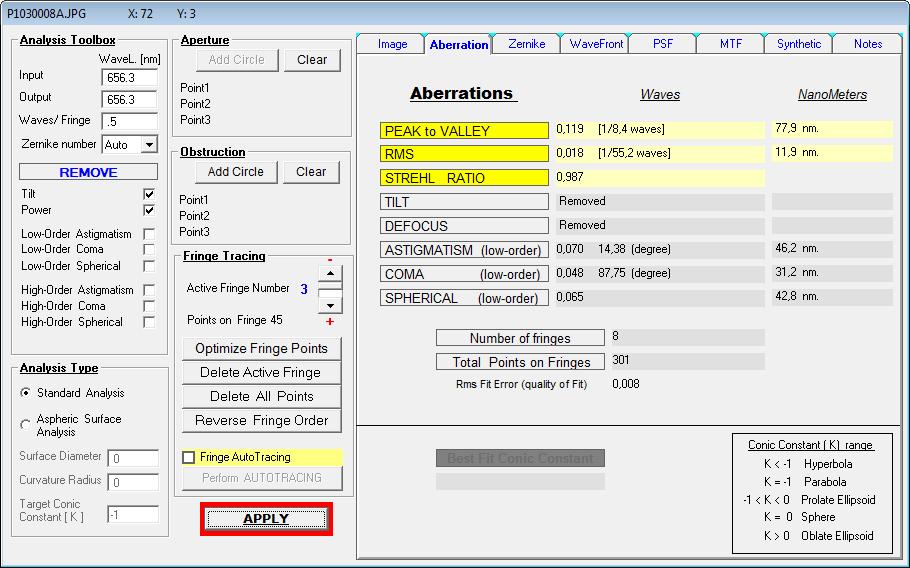

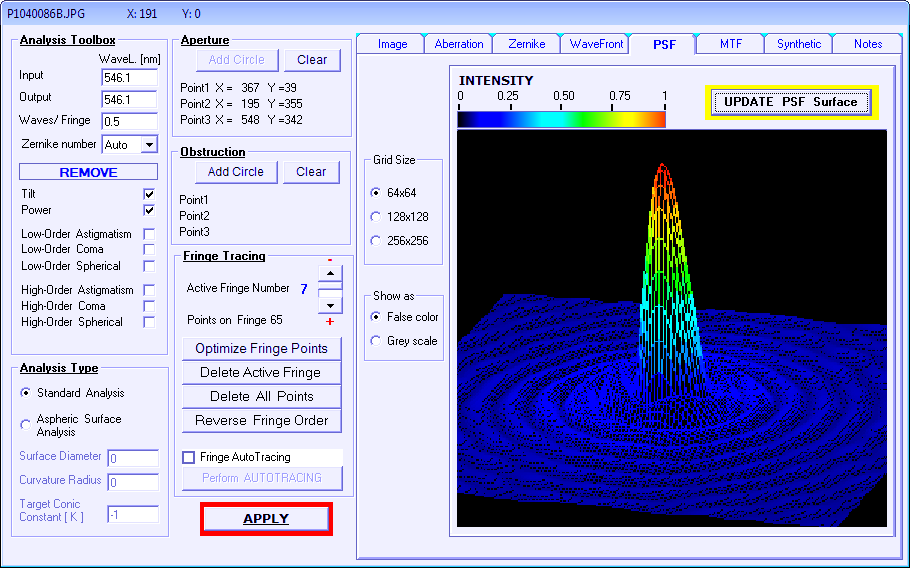

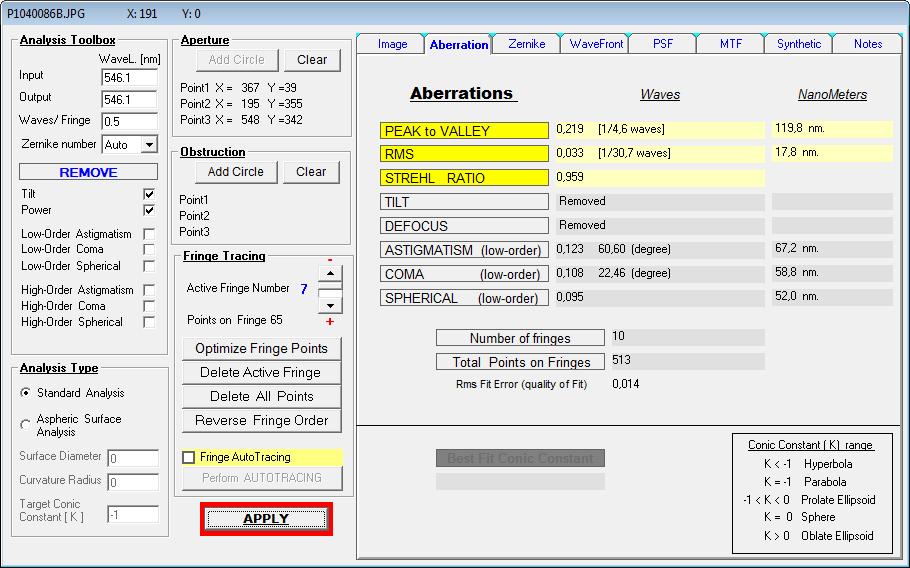

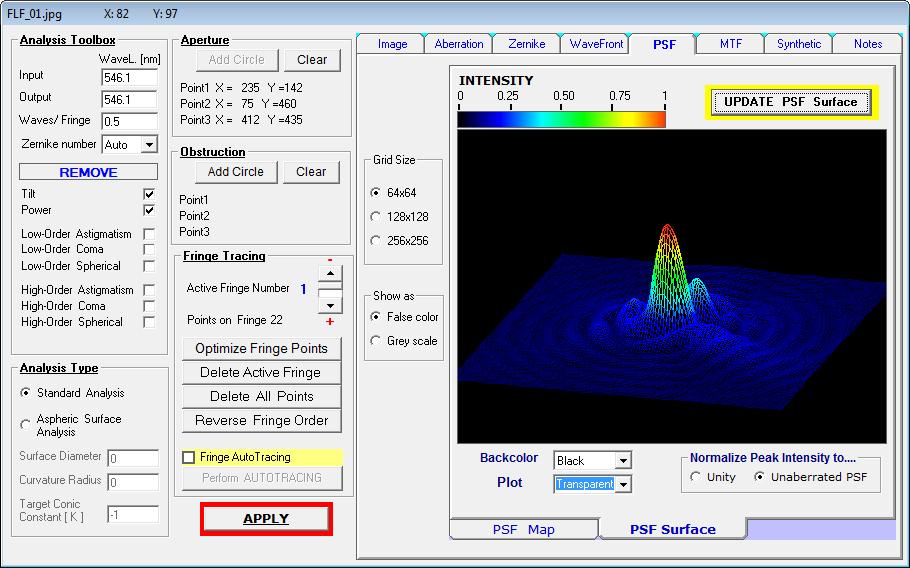

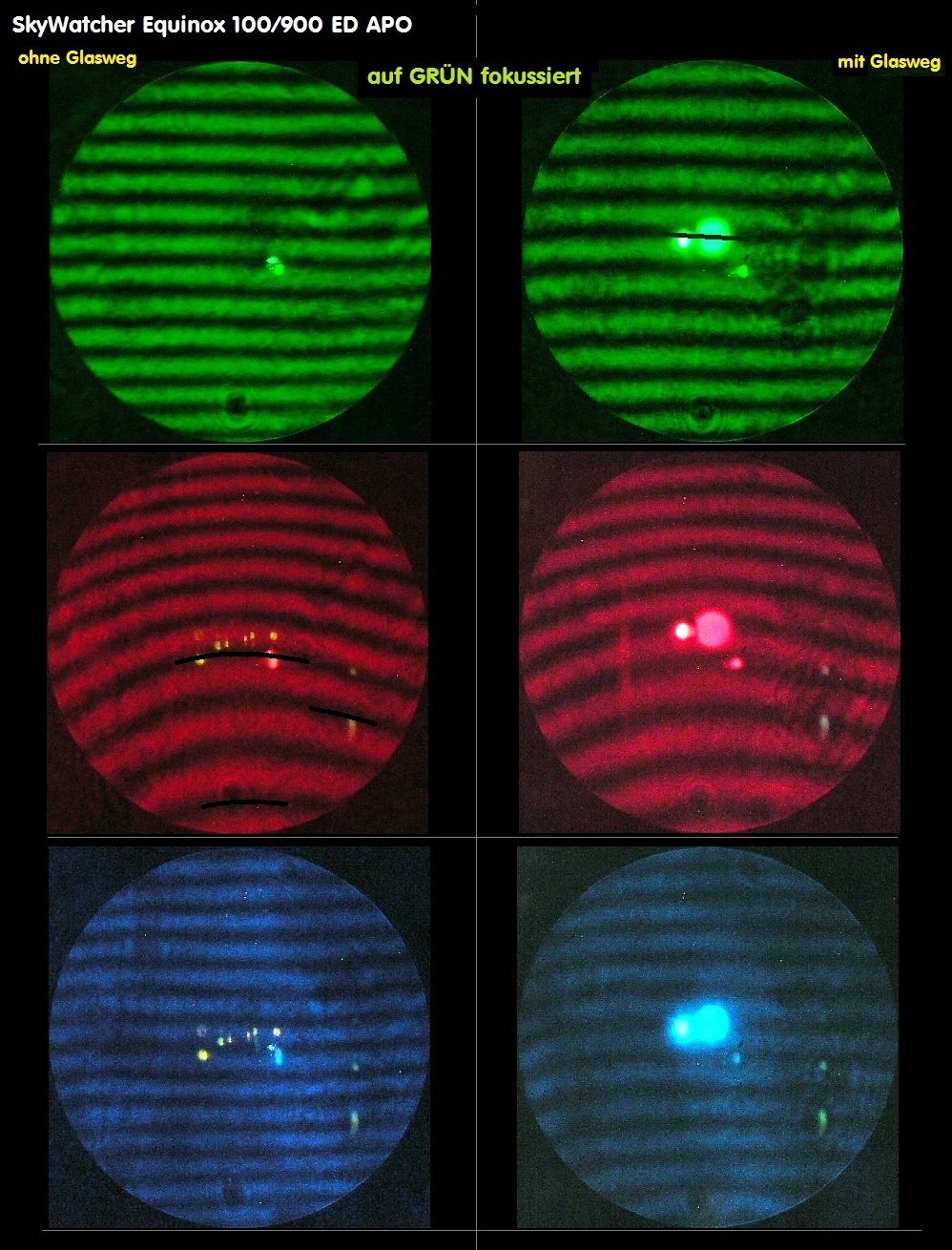

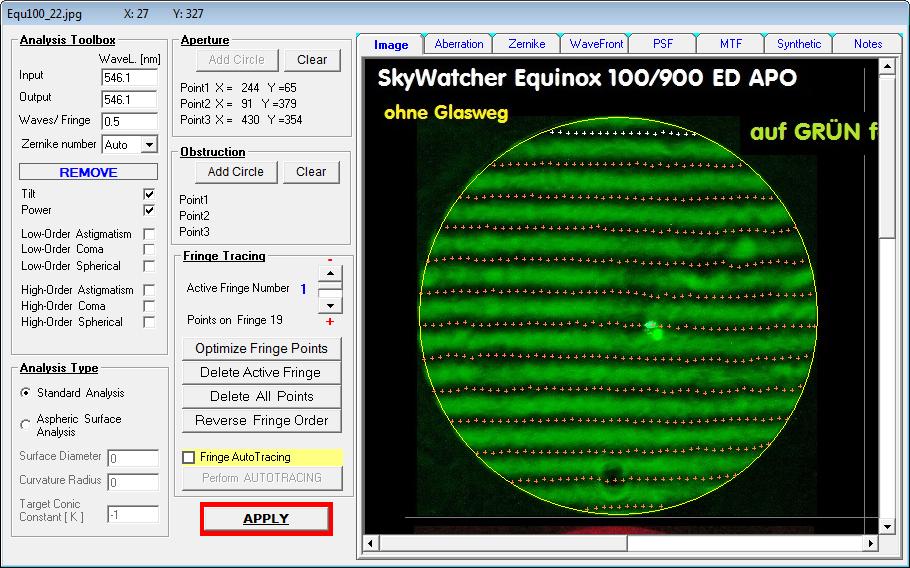

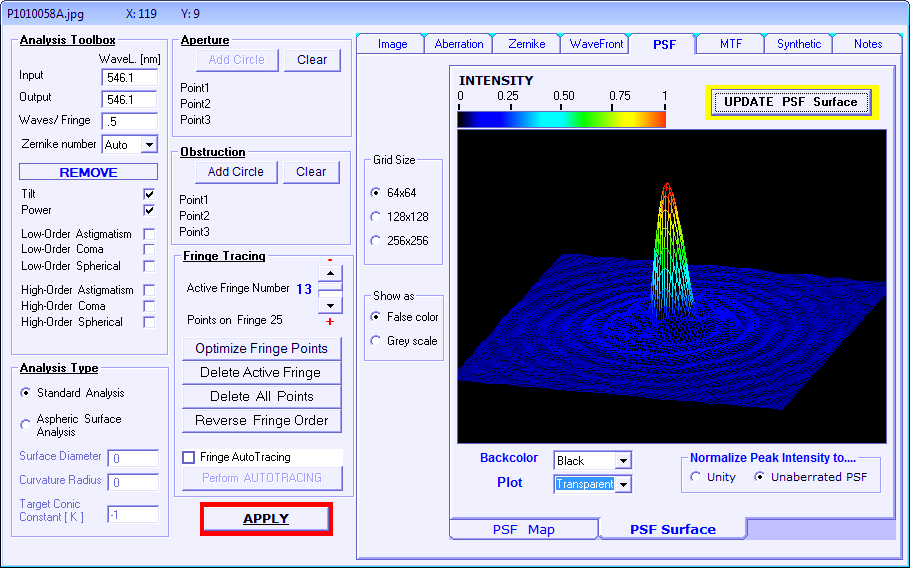

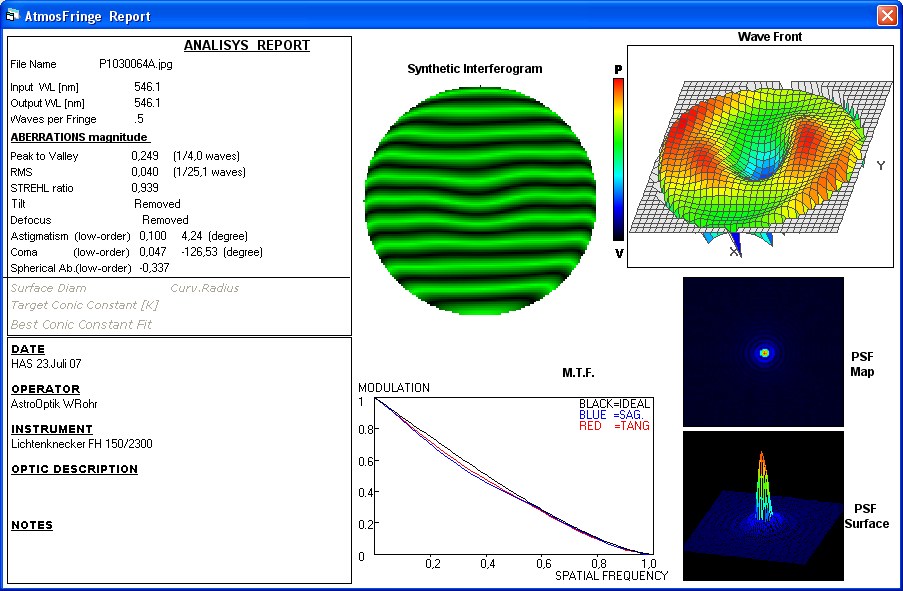

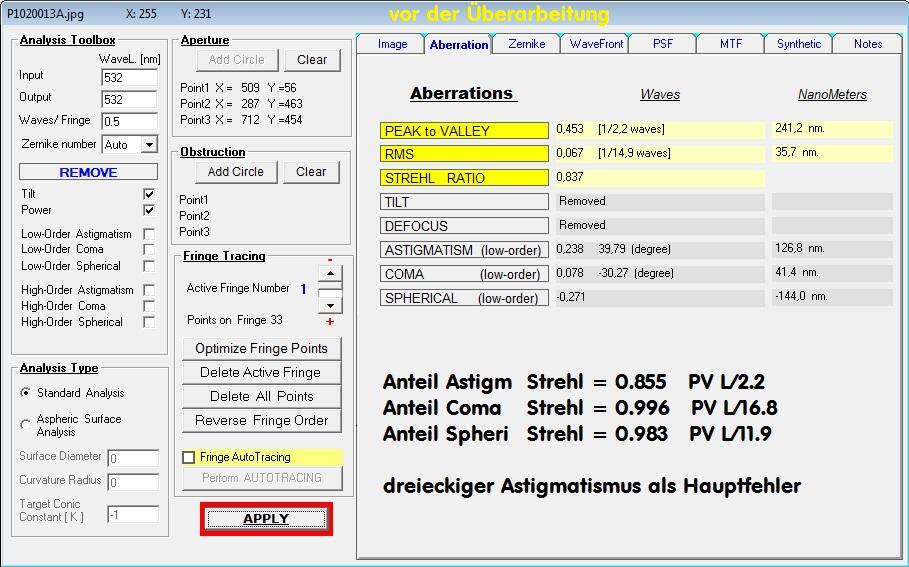

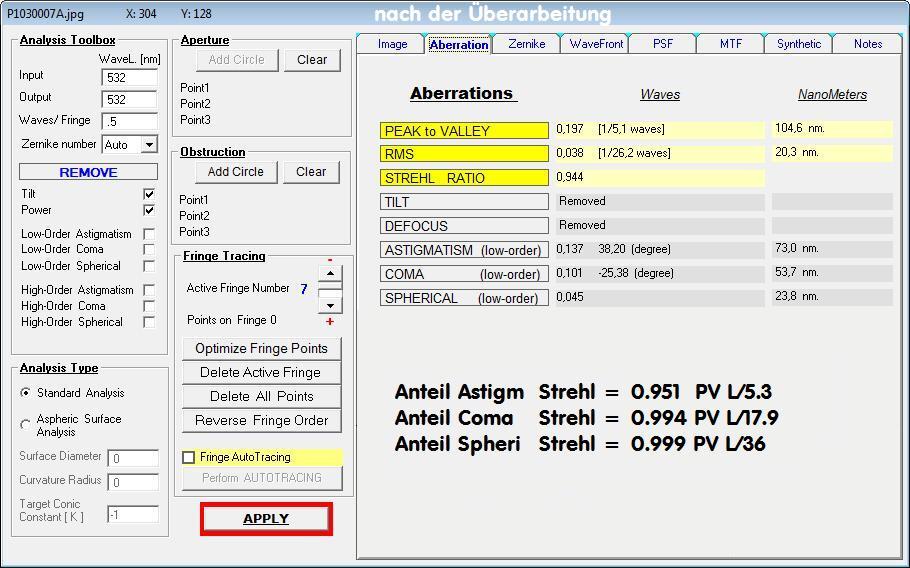

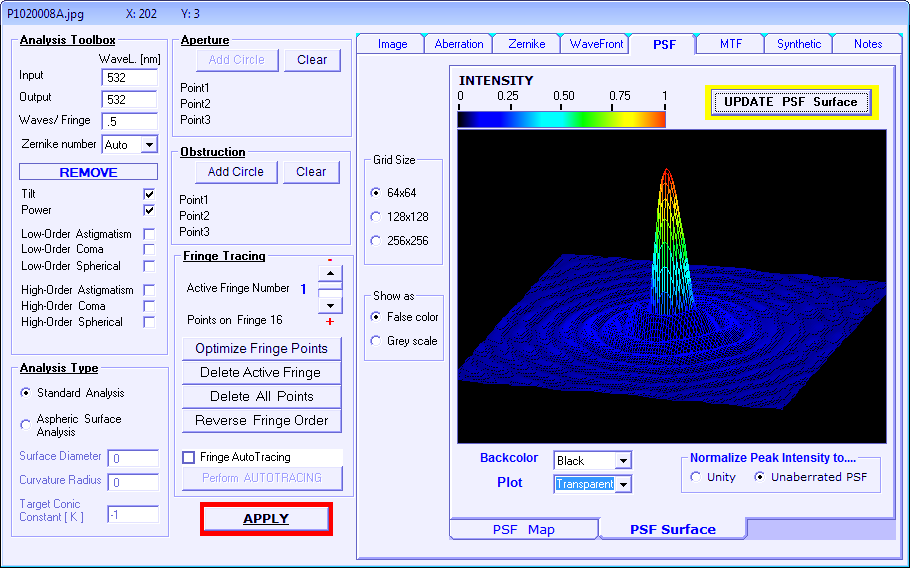

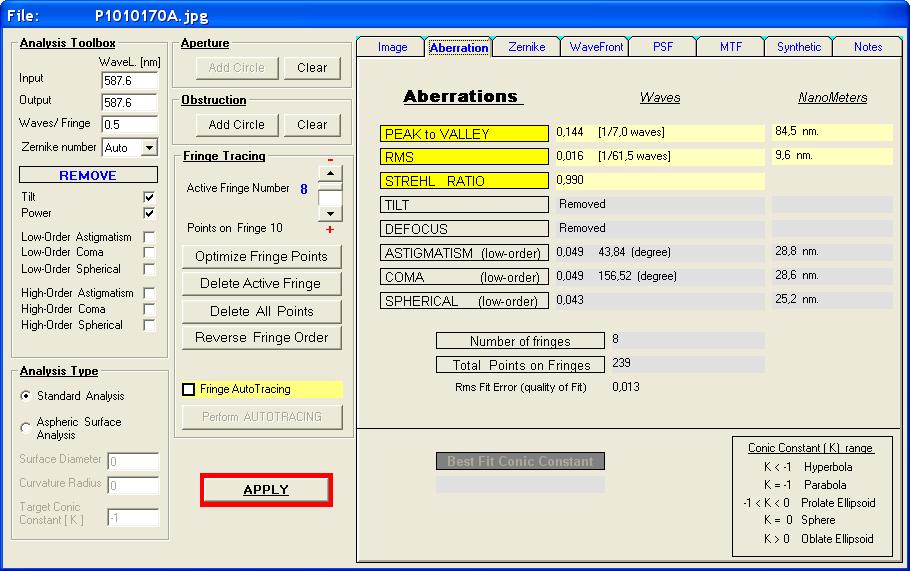

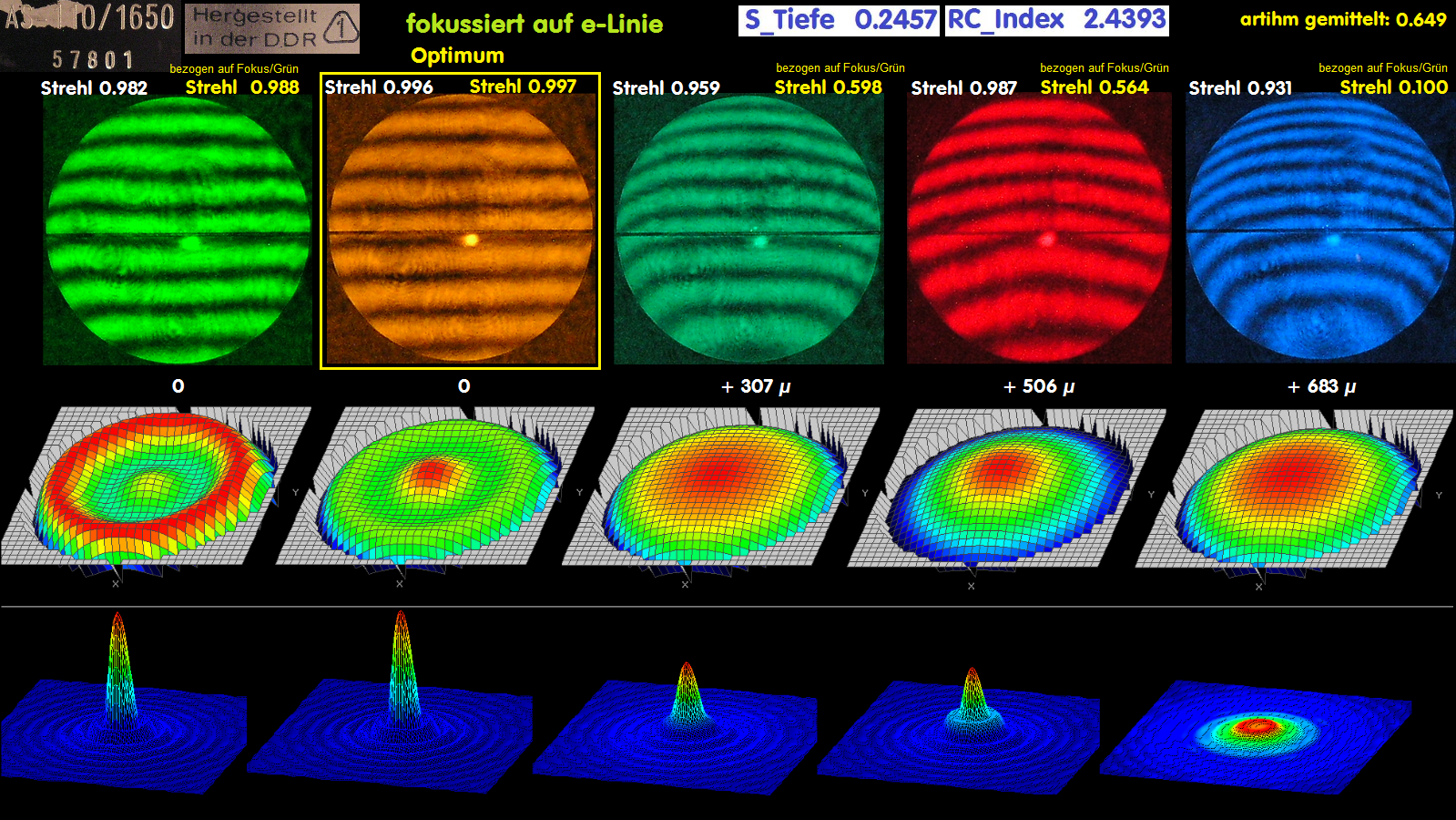

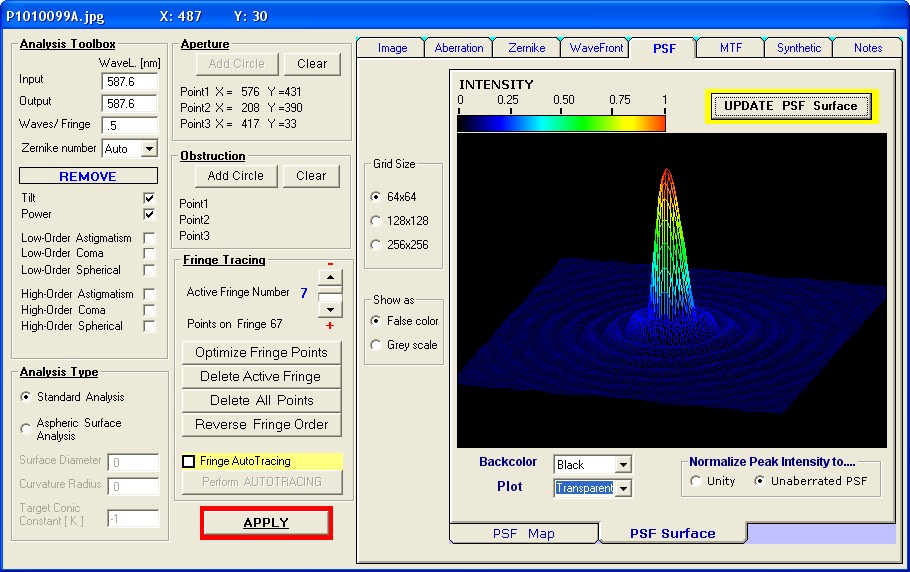

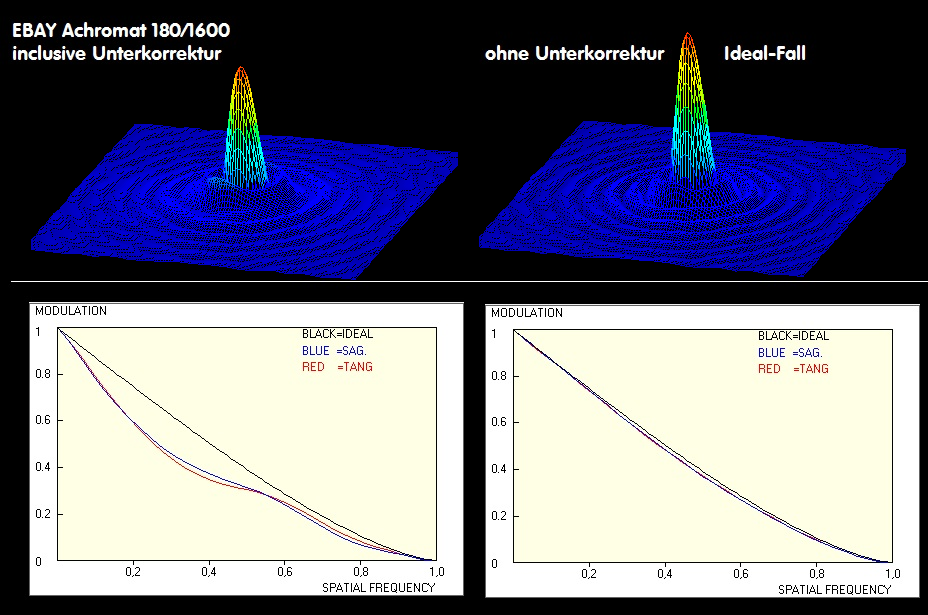

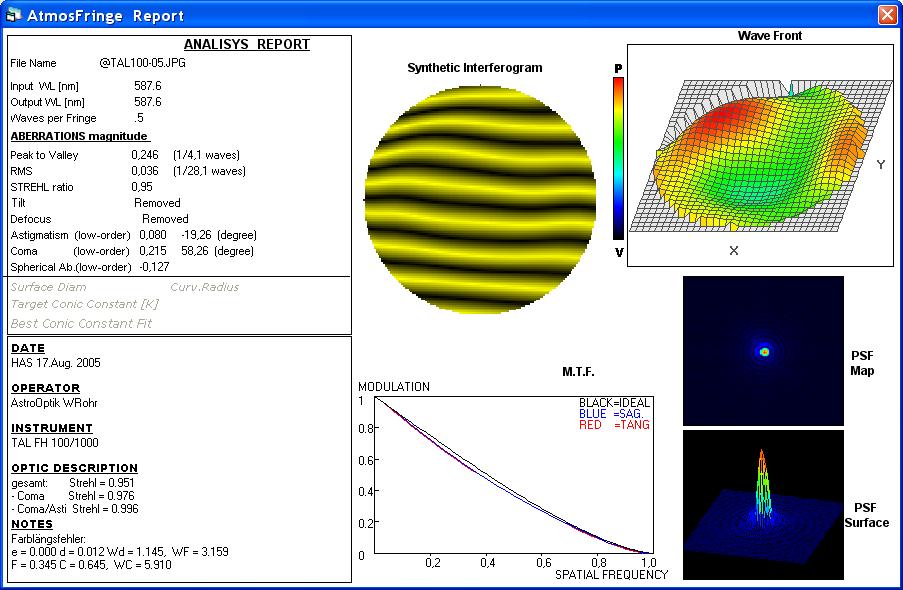

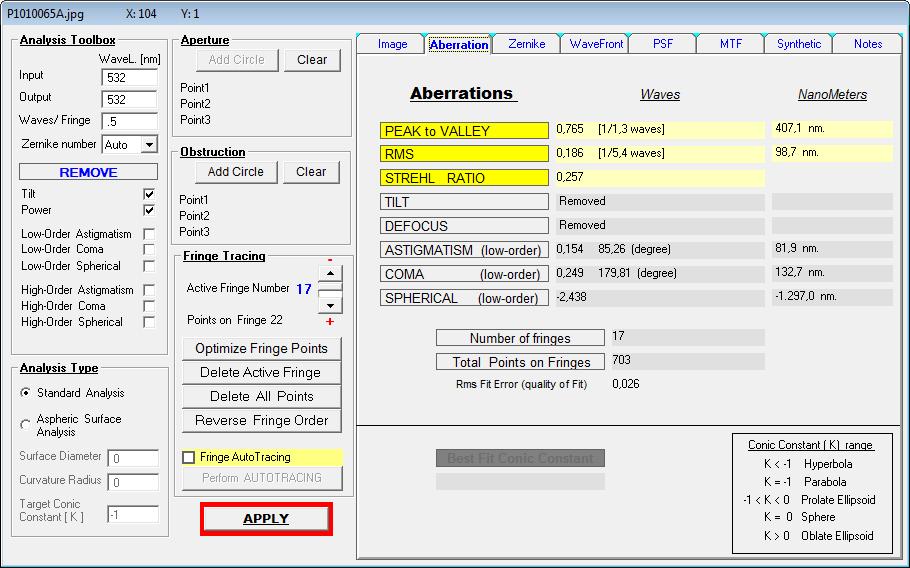

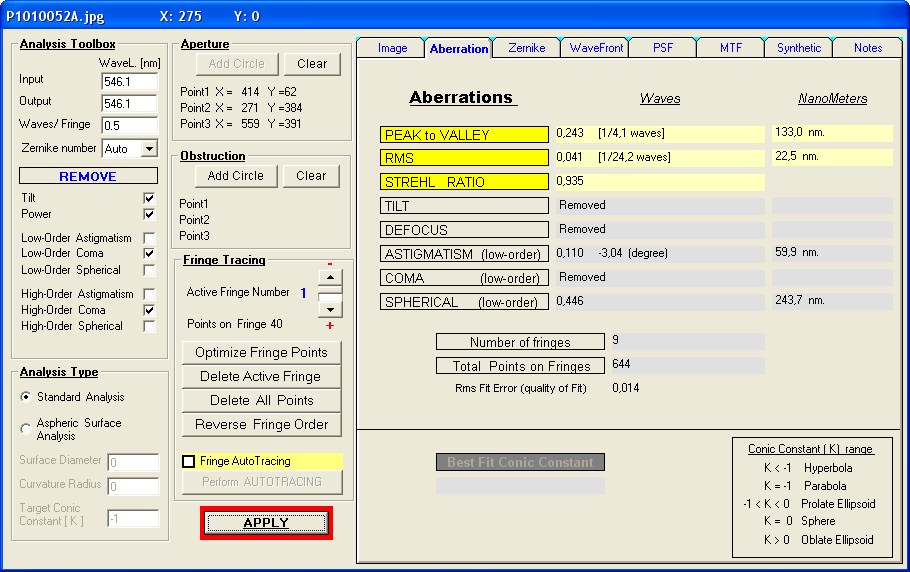

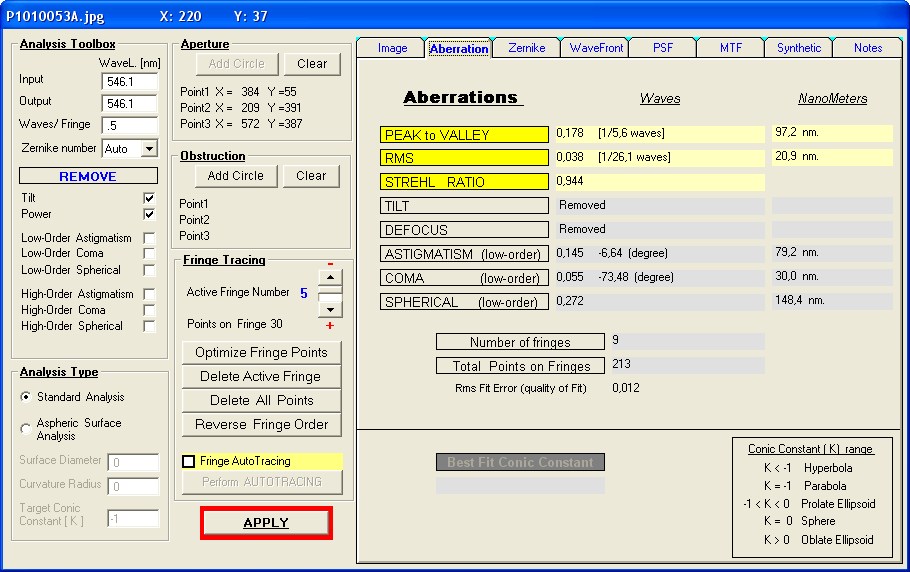

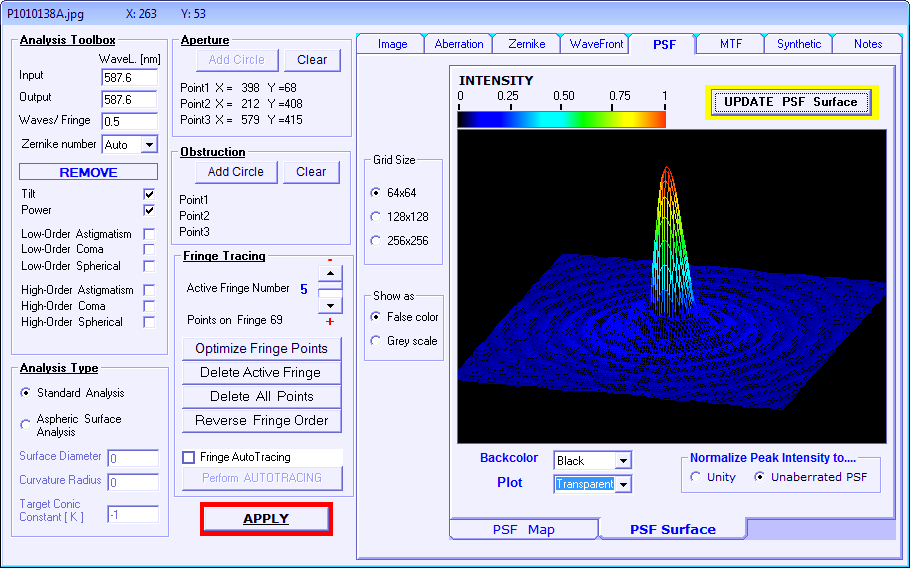

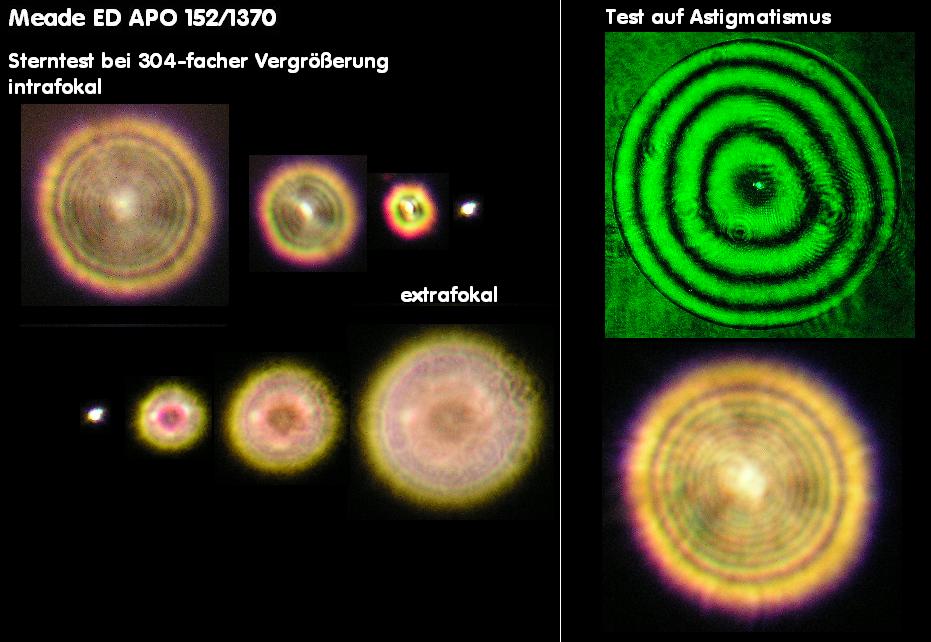

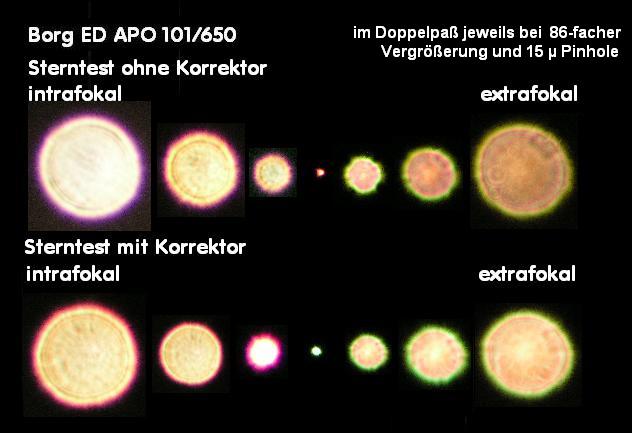

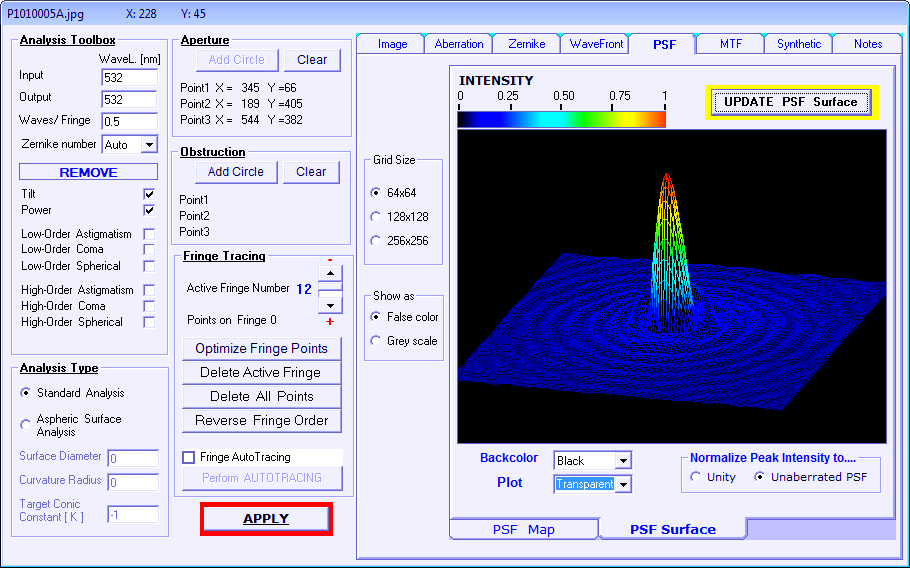

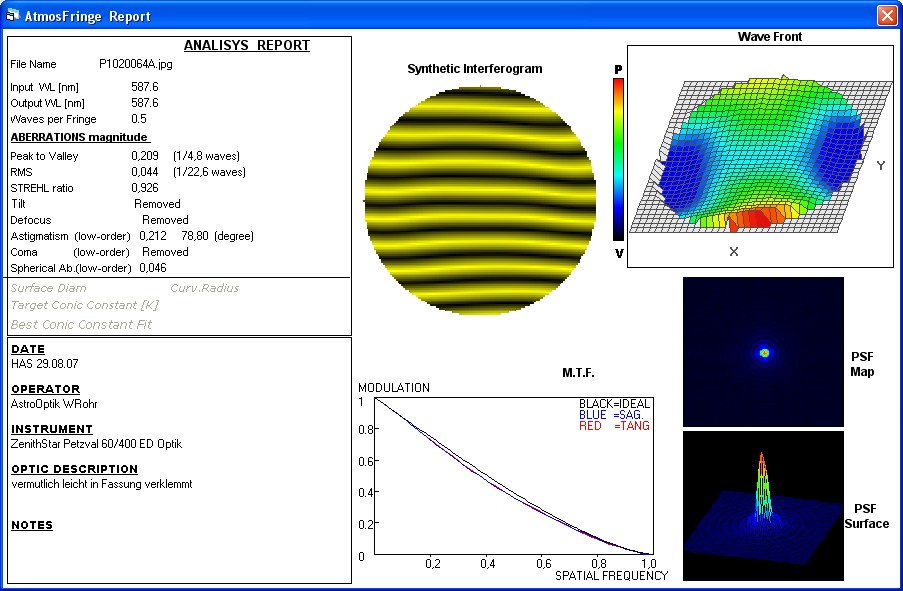

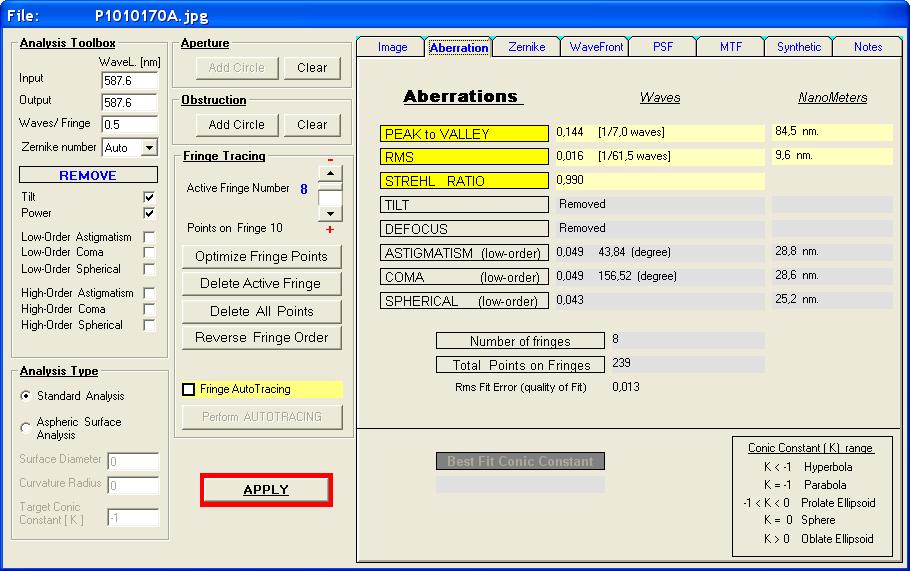

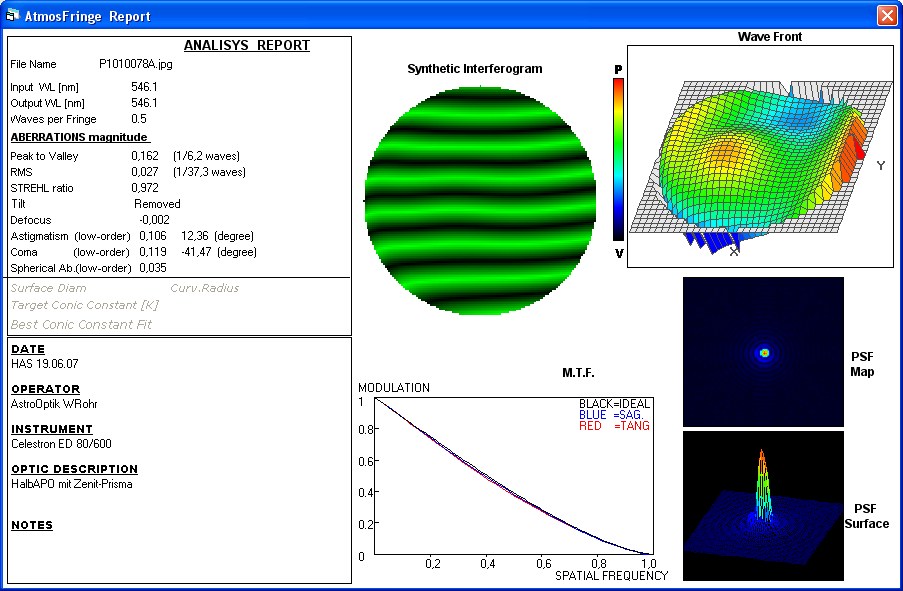

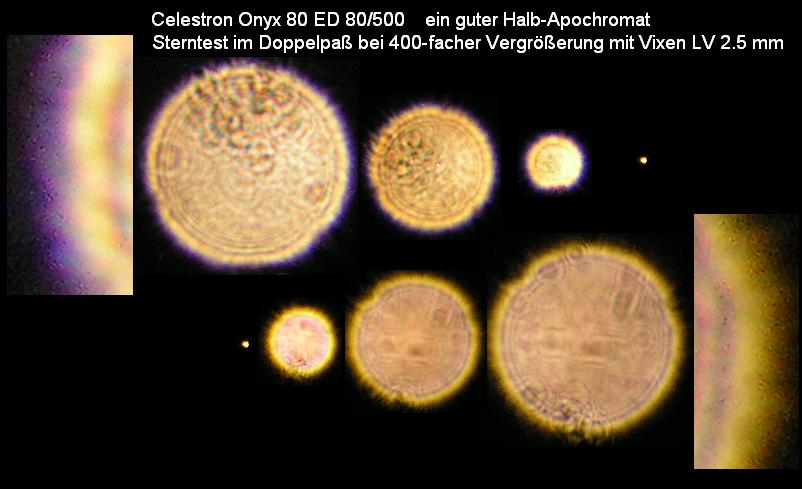

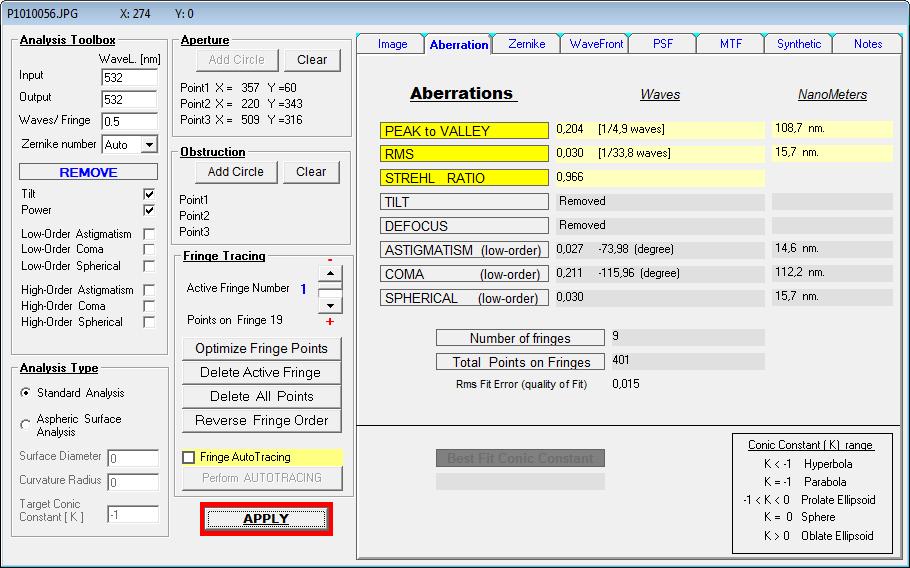

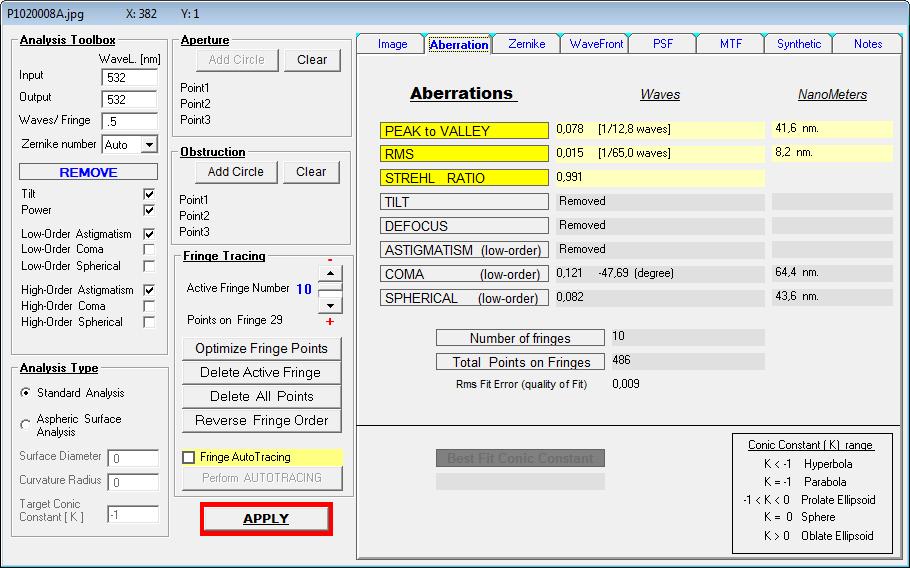

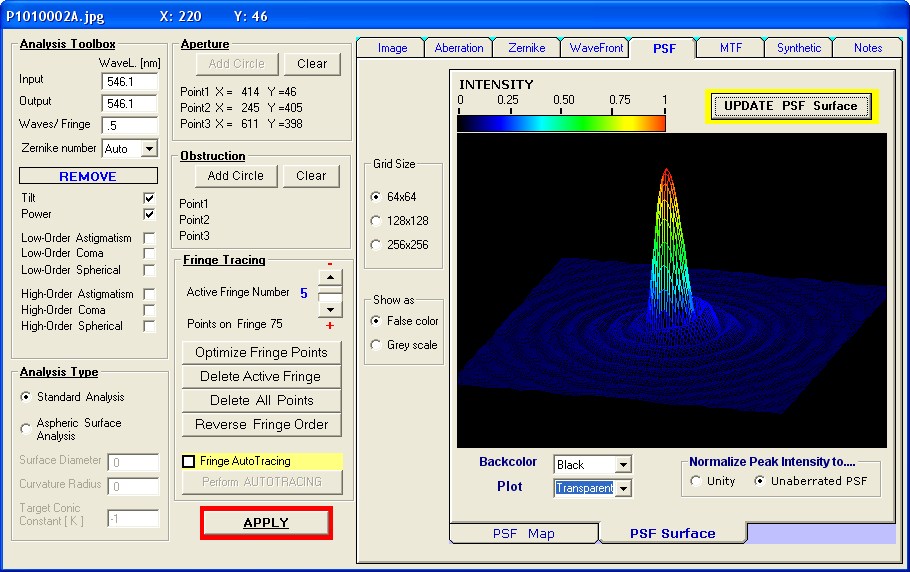

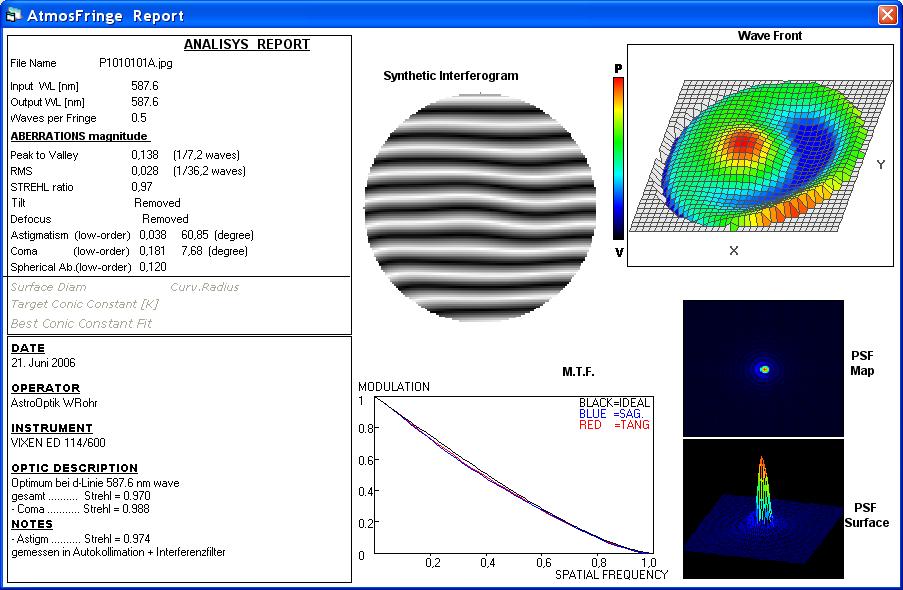

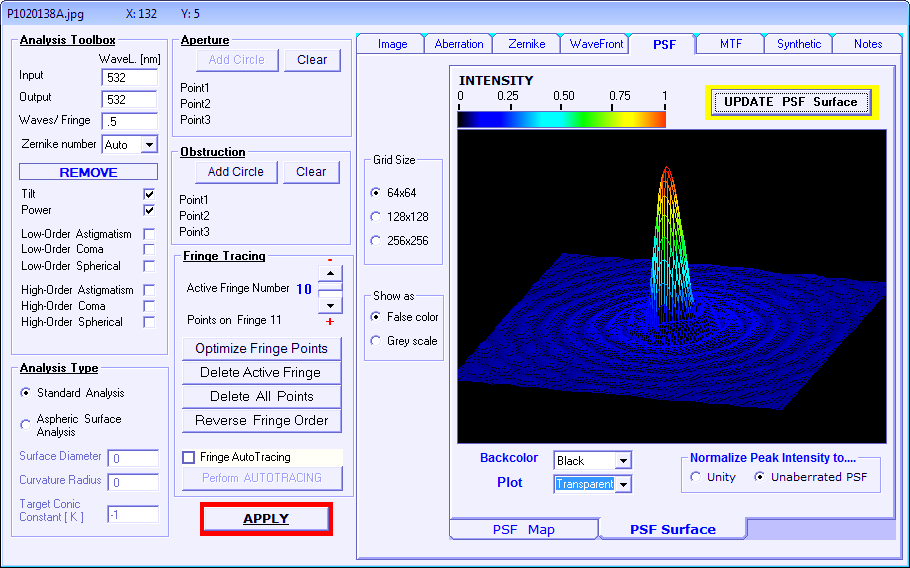

Besonders im Fokus dieses Zweilinsers ist die astigmatische Abbildung schon sehr störend. Erst nach der Optimierung entsteht eine

einigermaßen vernünftige Abbildung.

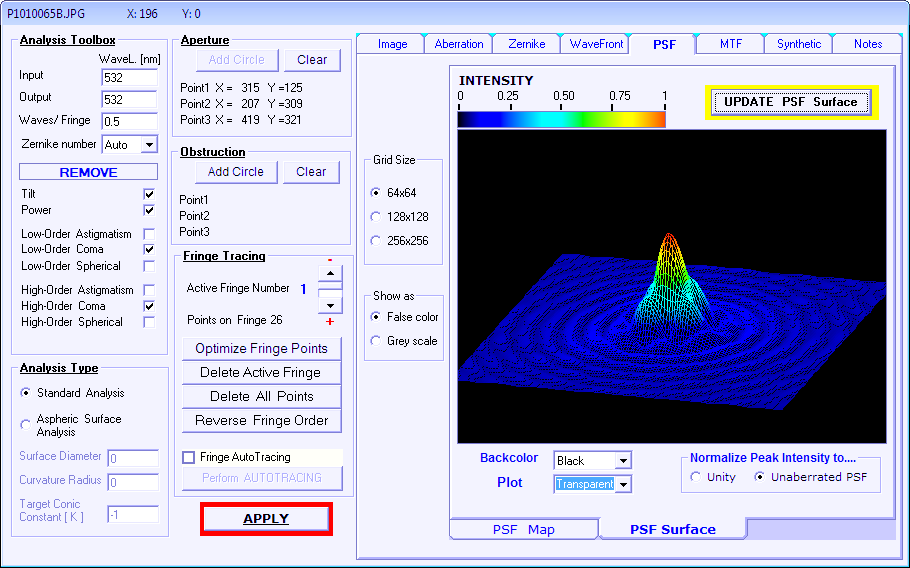

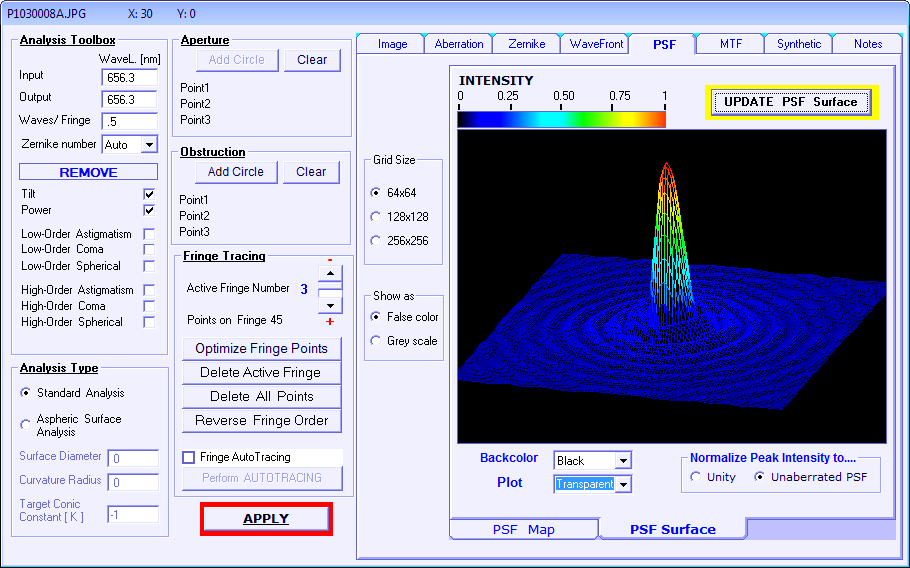

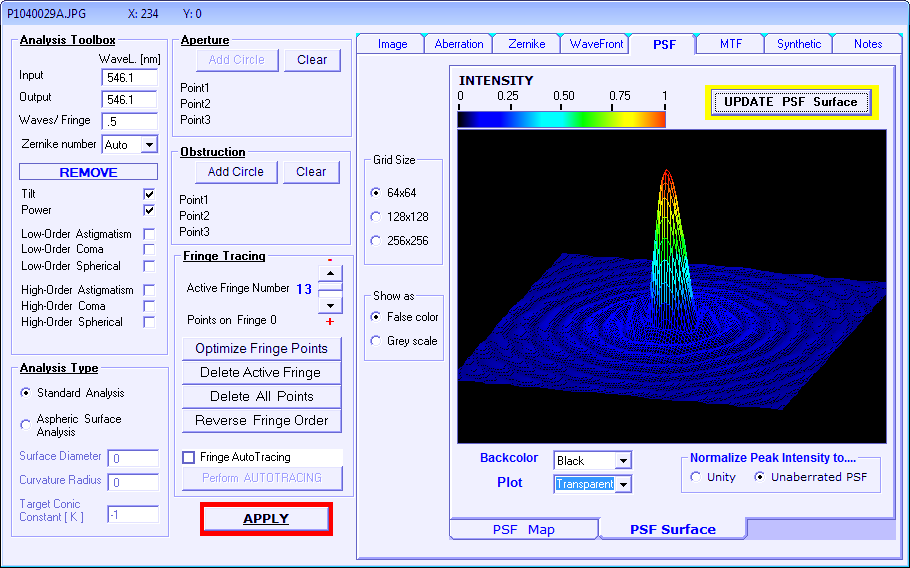

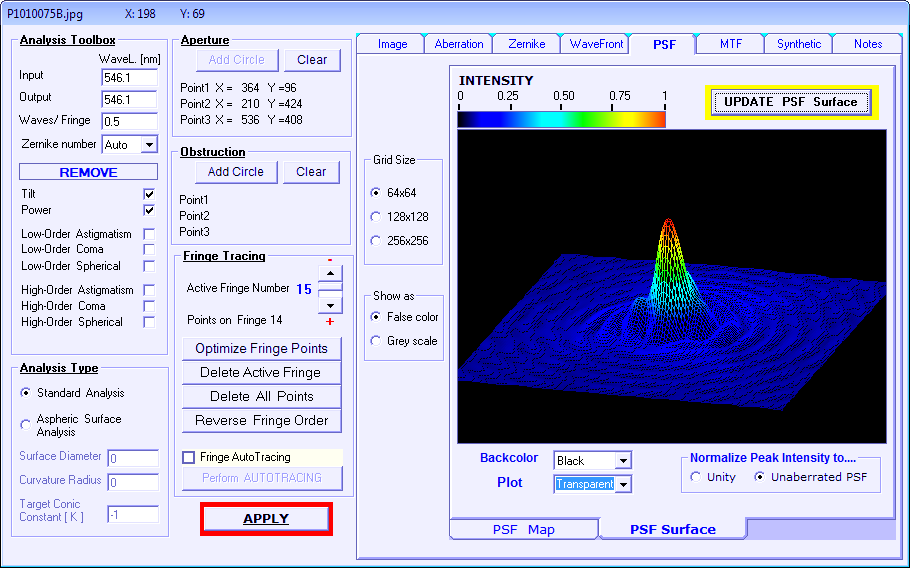

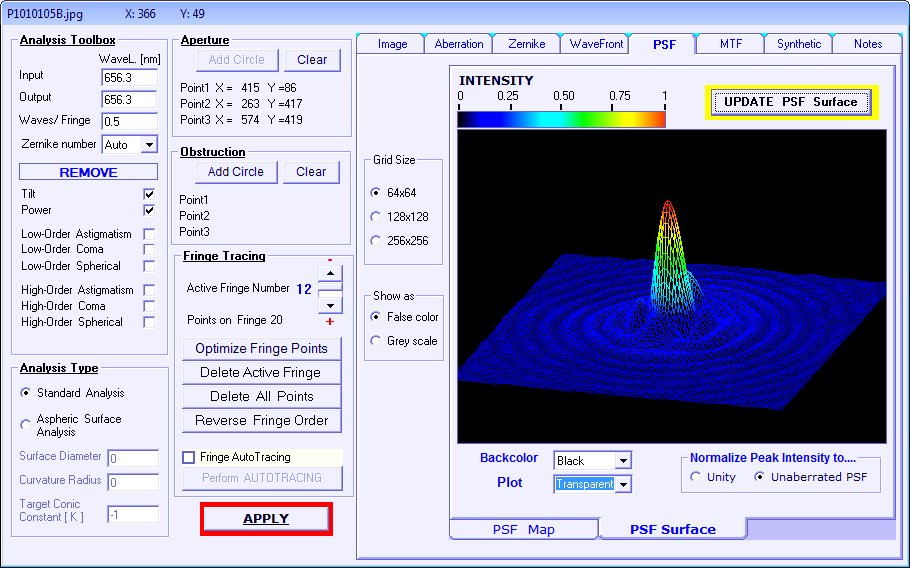

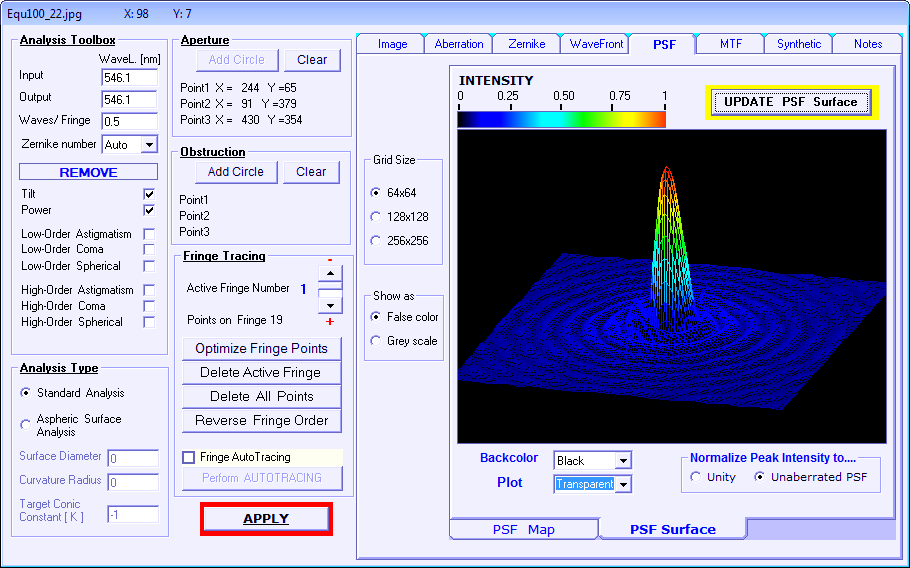

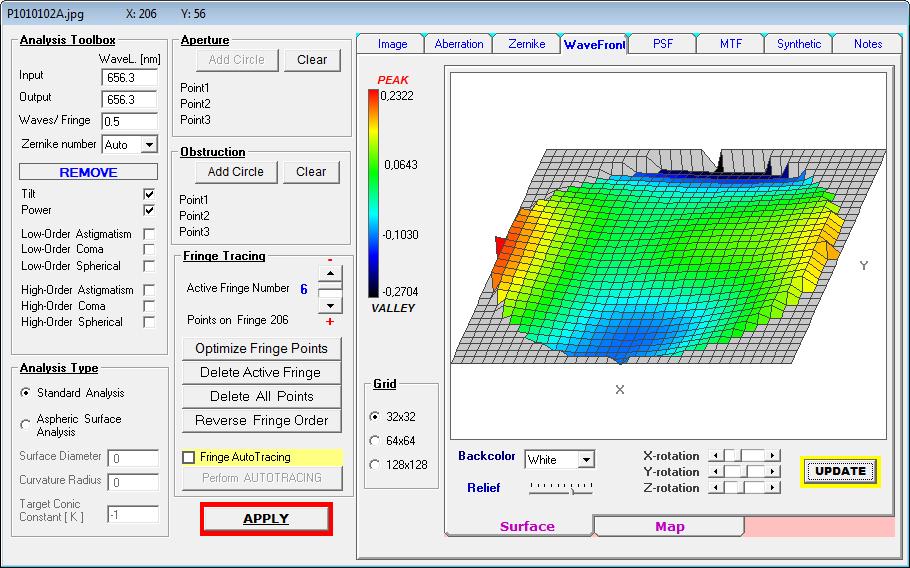

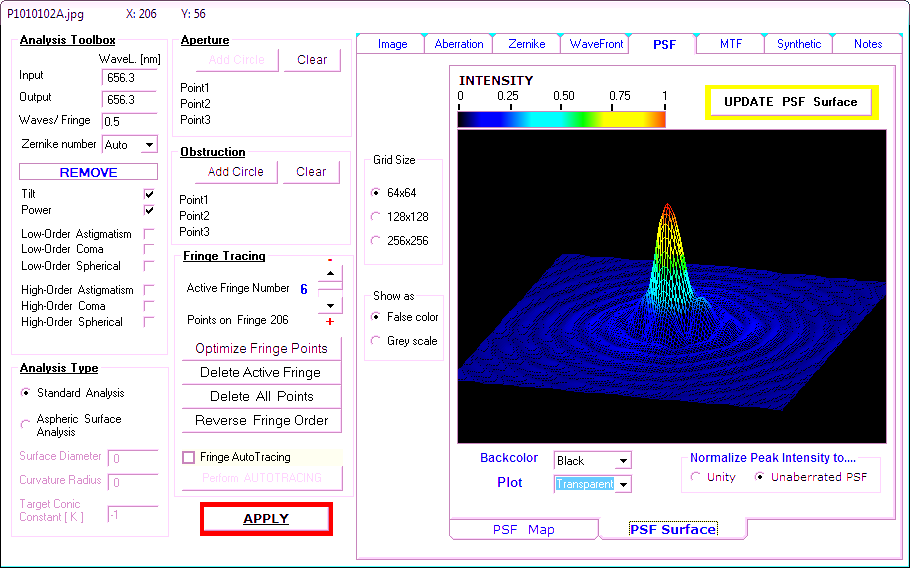

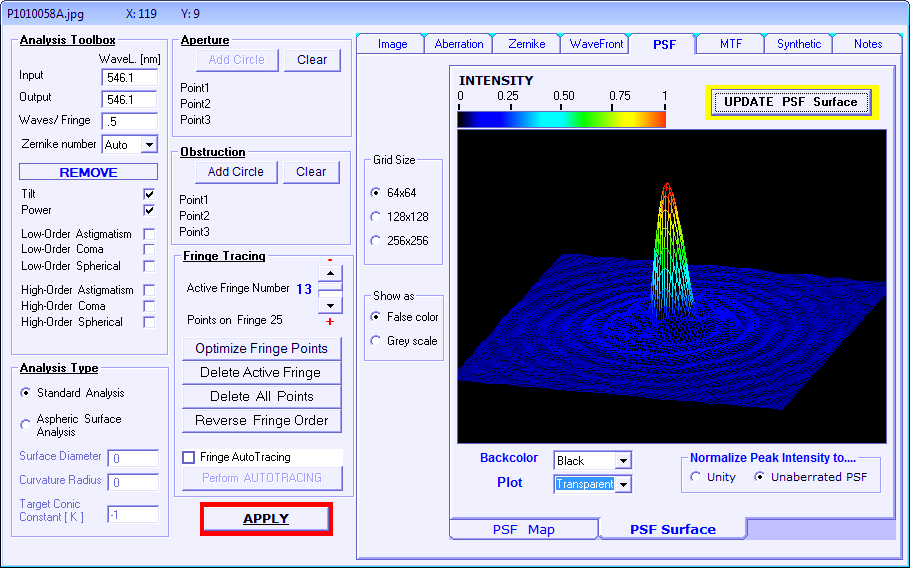

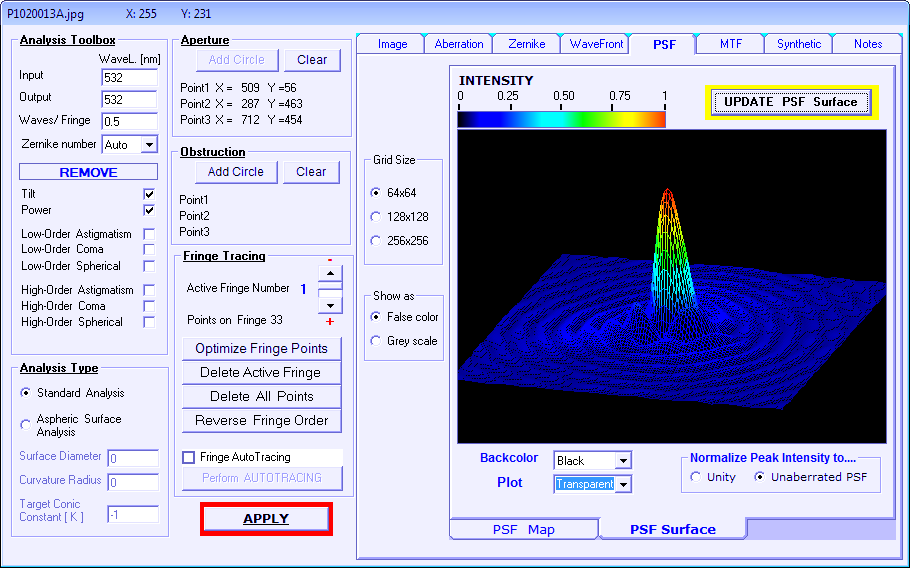

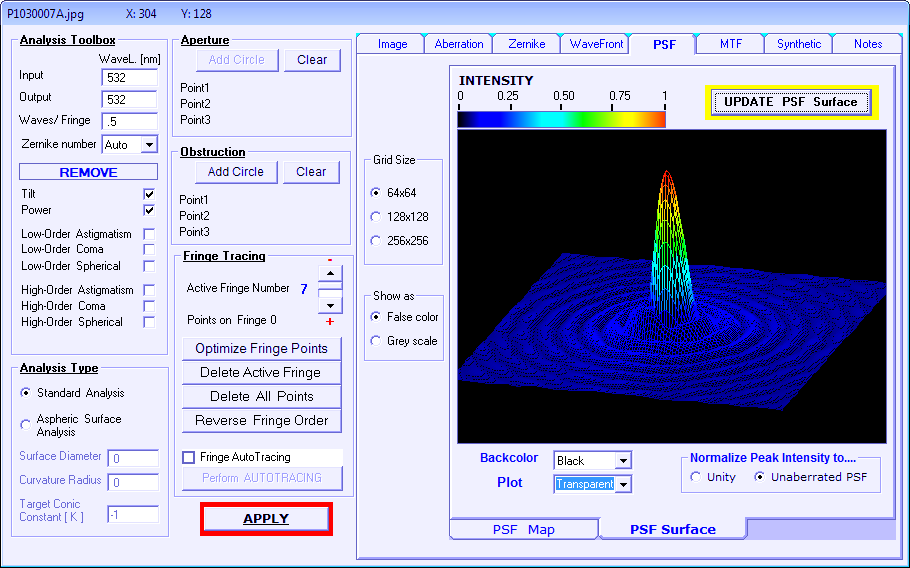

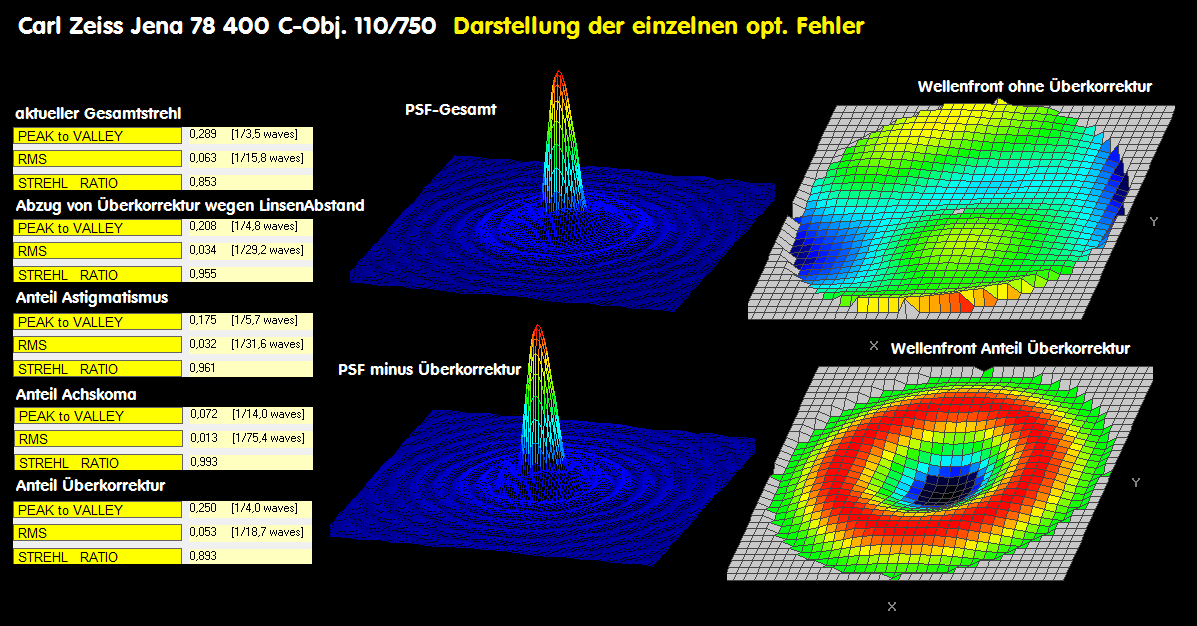

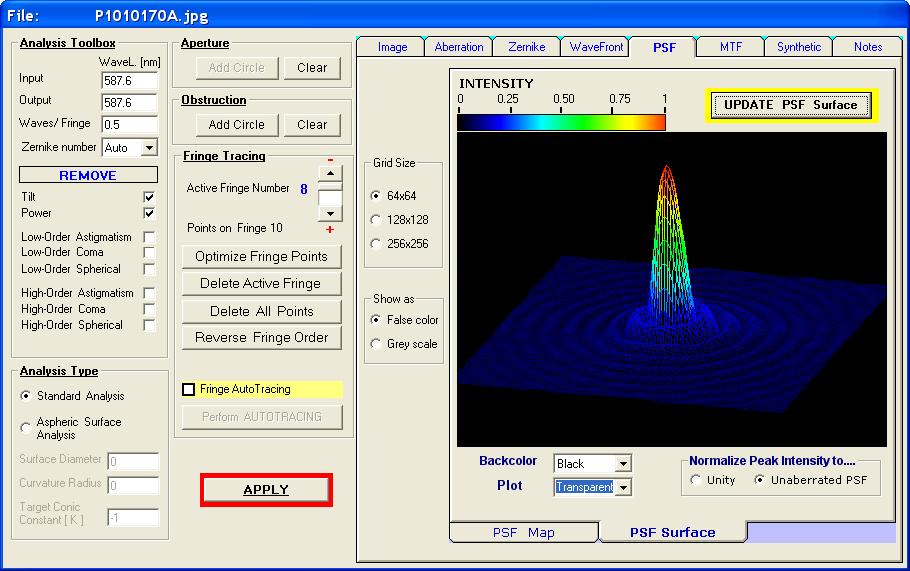

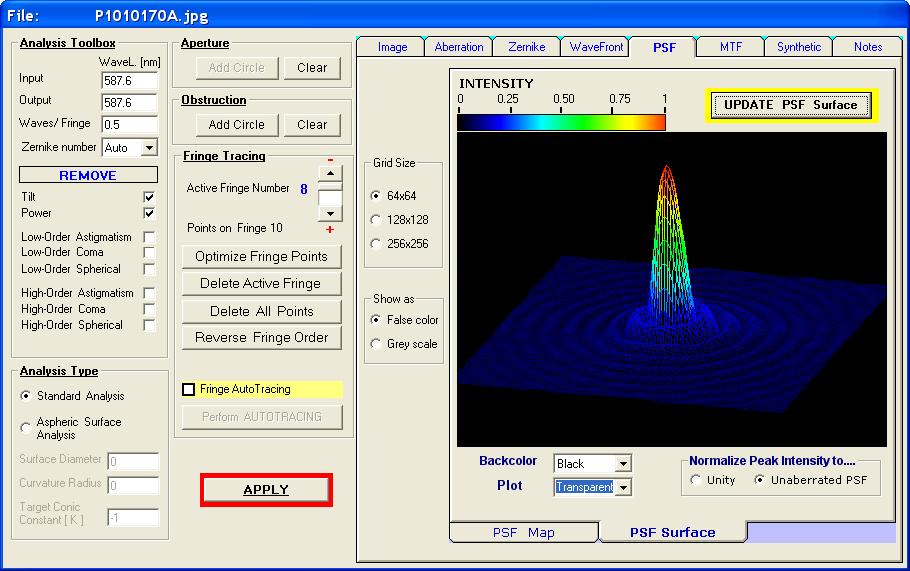

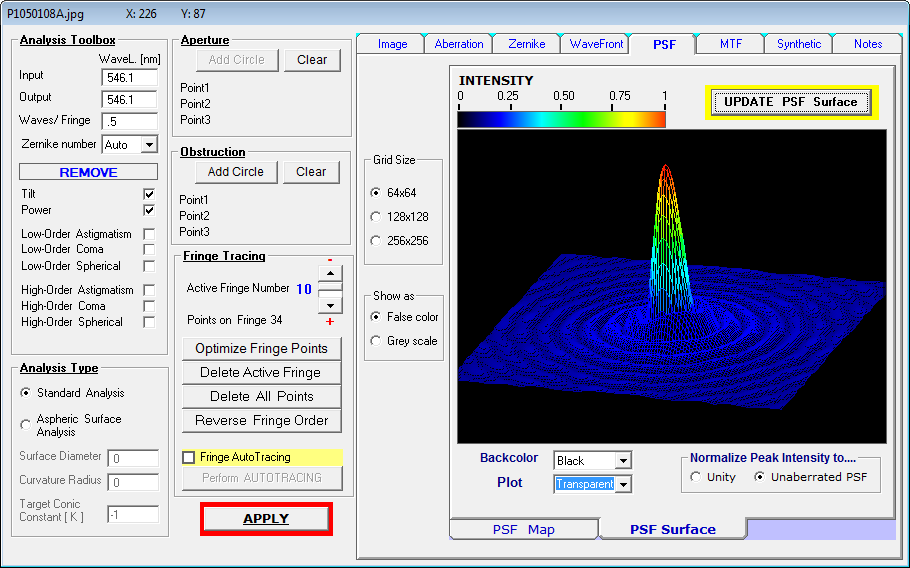

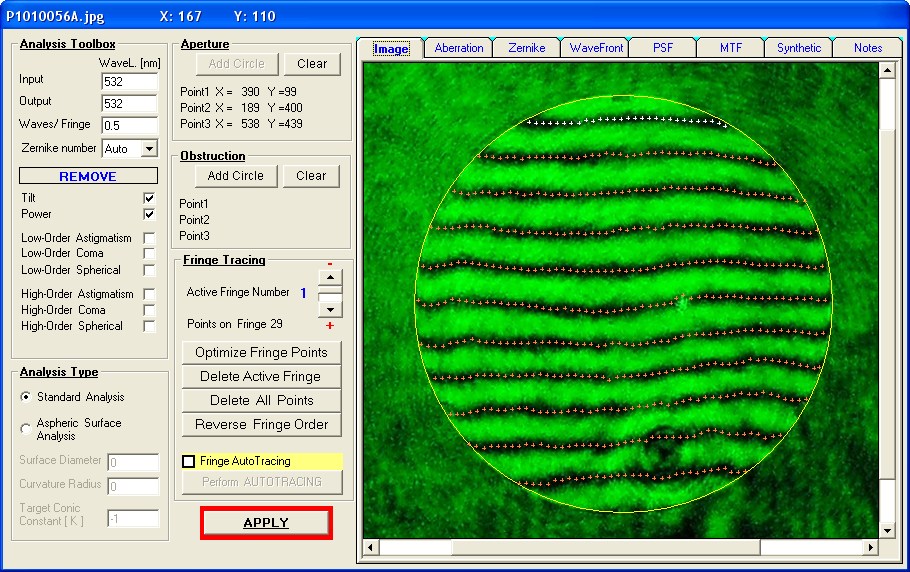

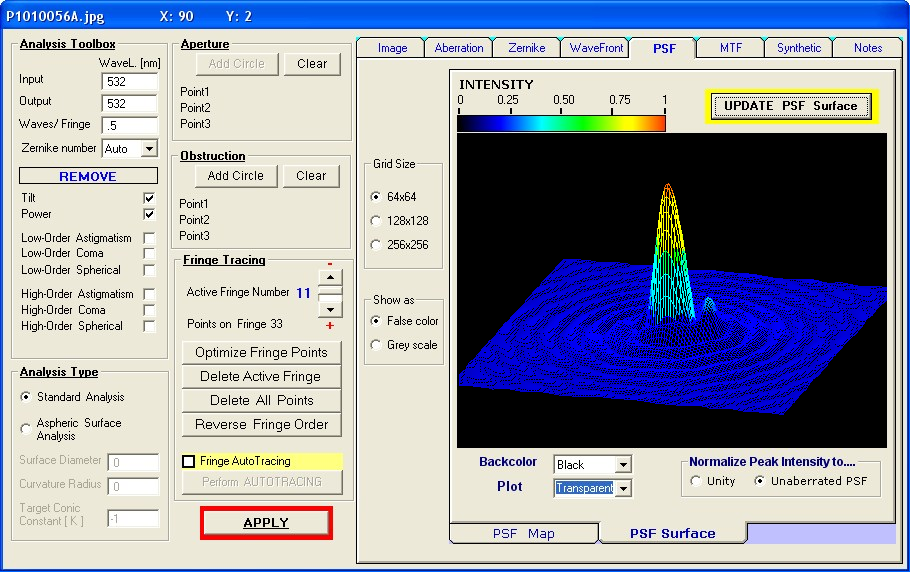

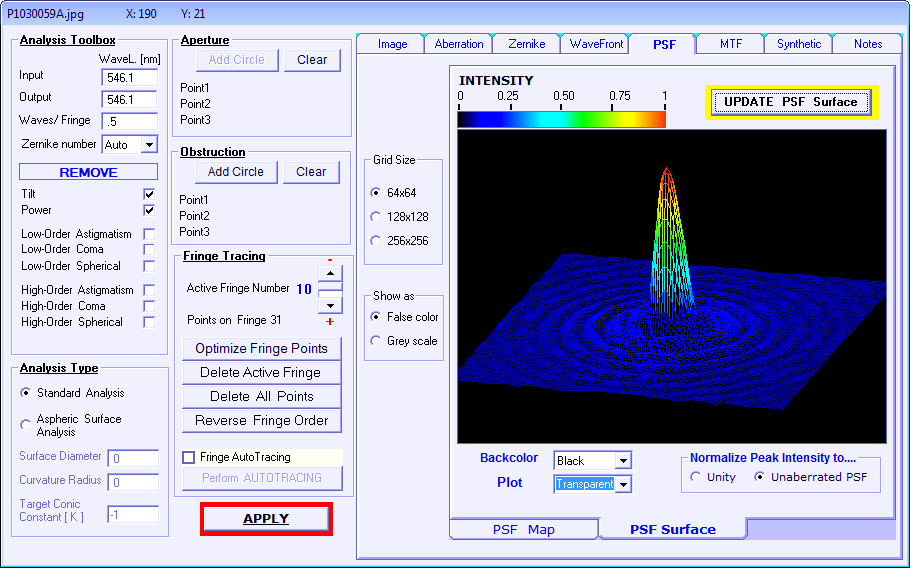

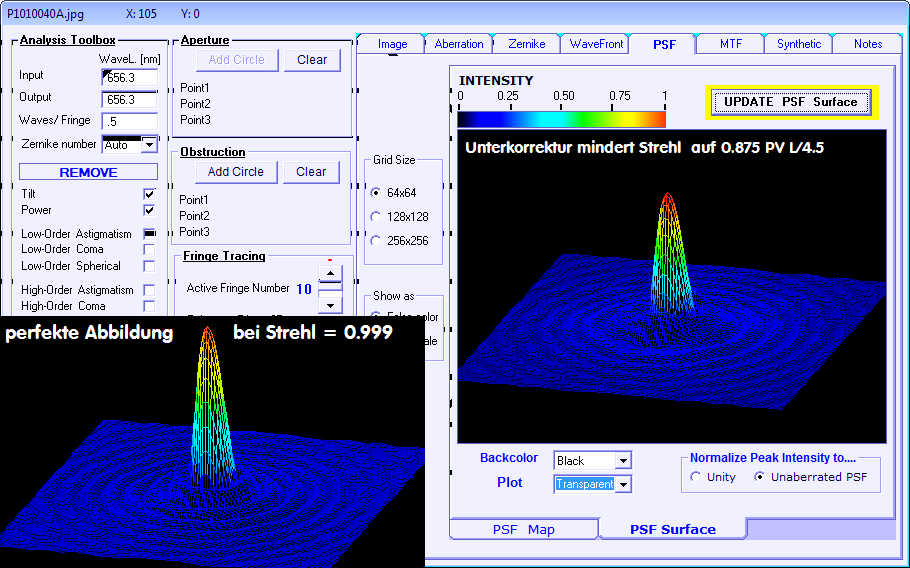

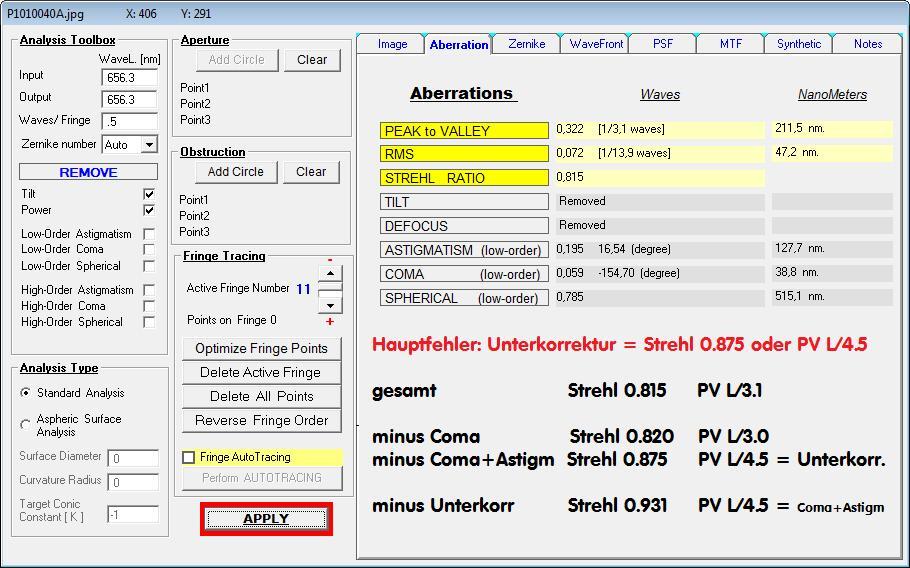

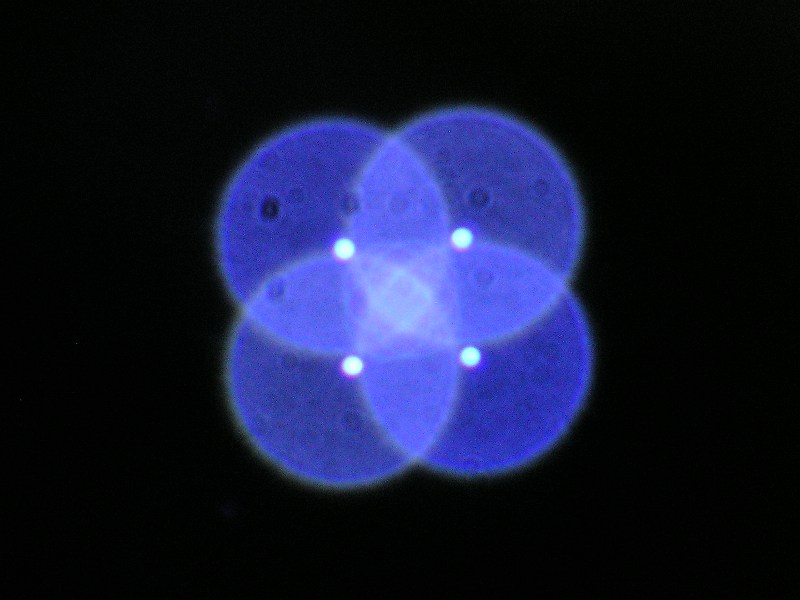

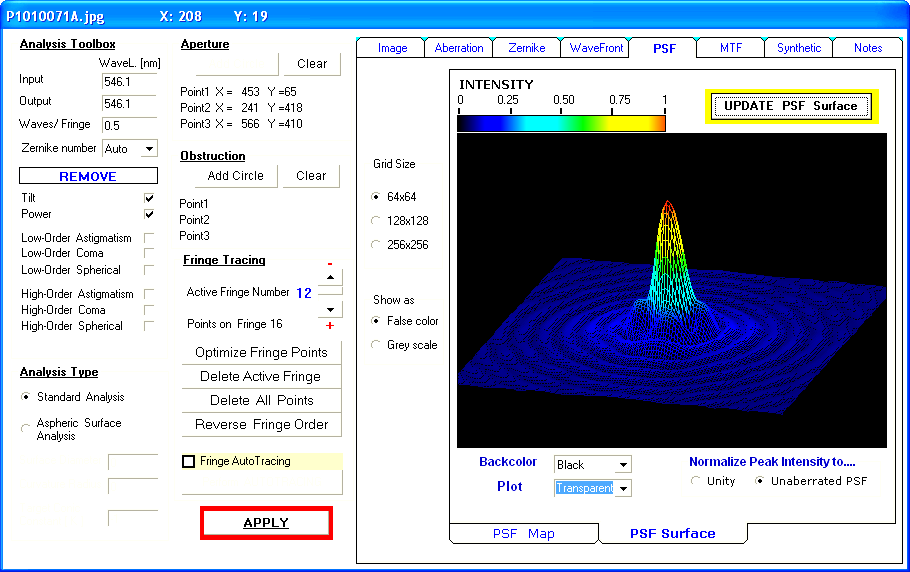

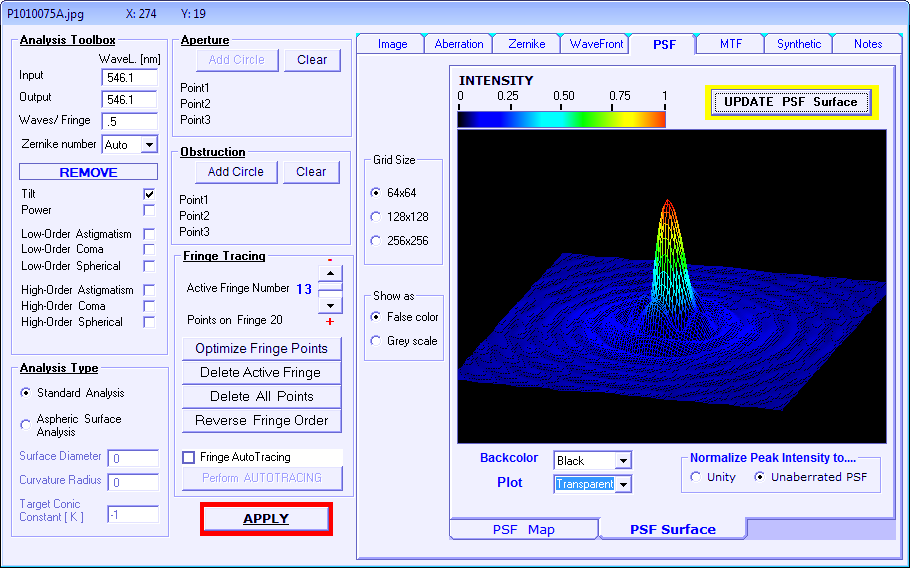

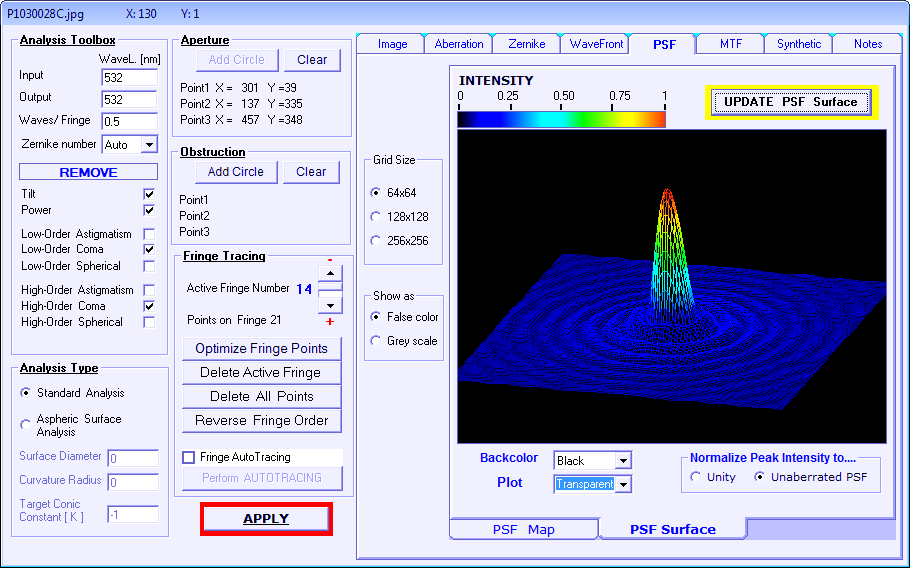

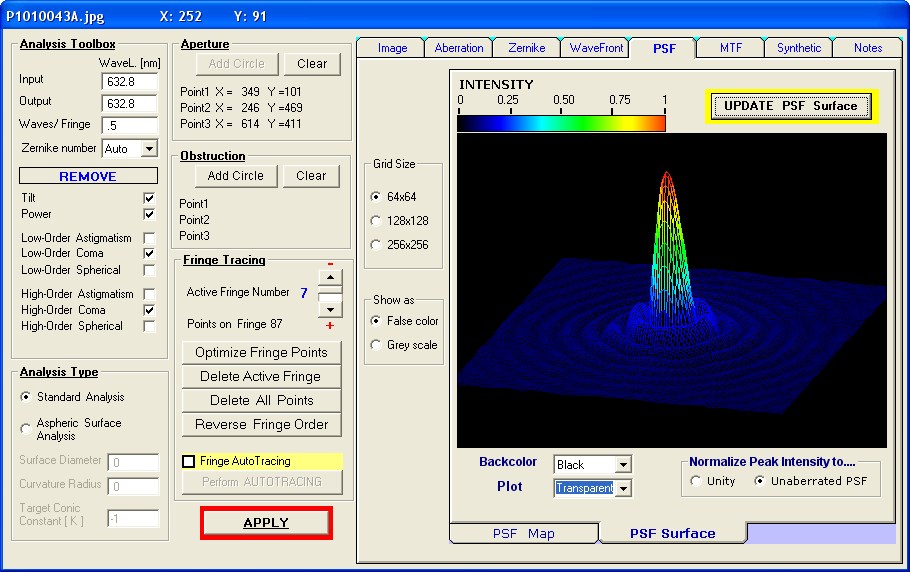

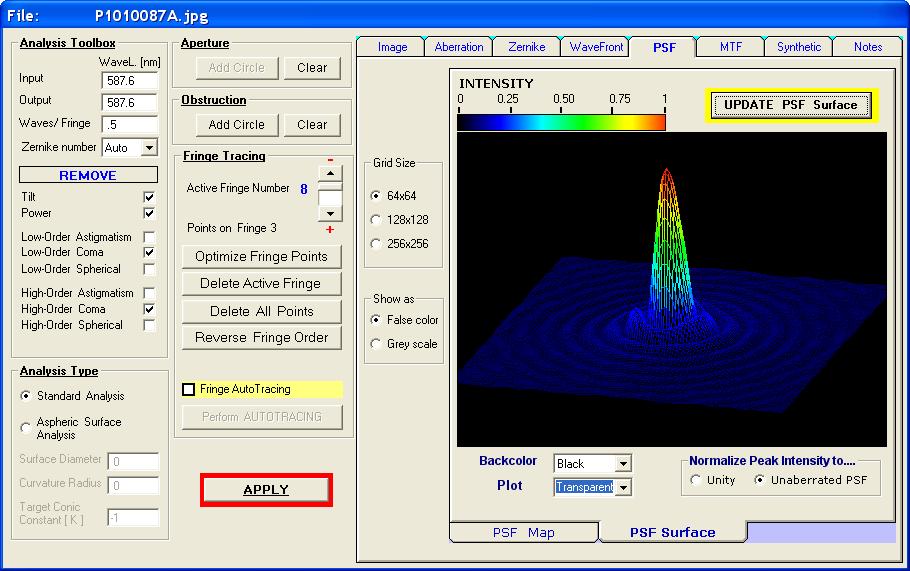

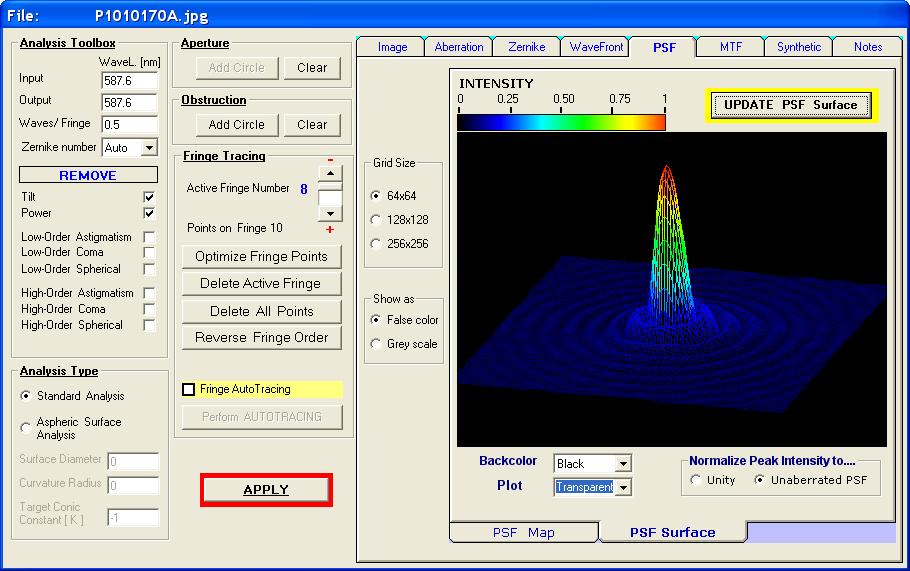

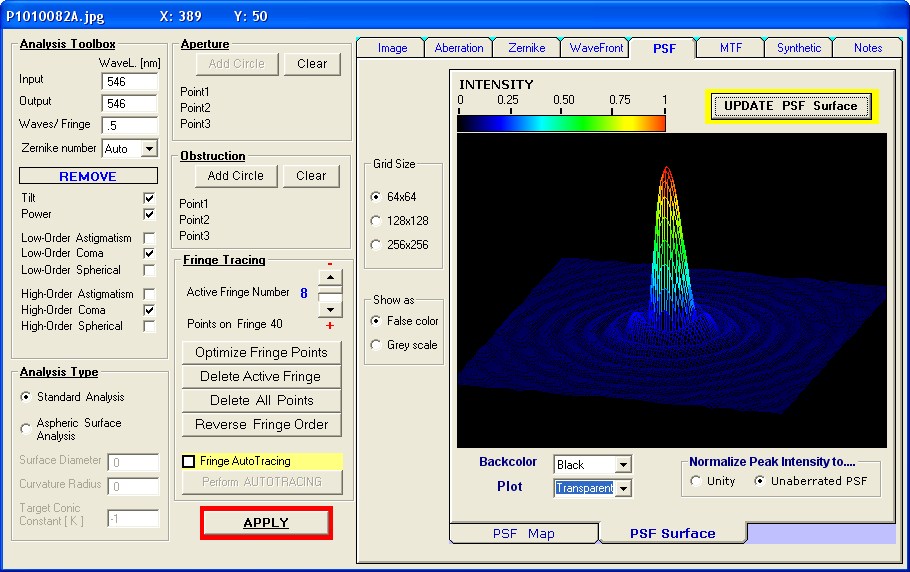

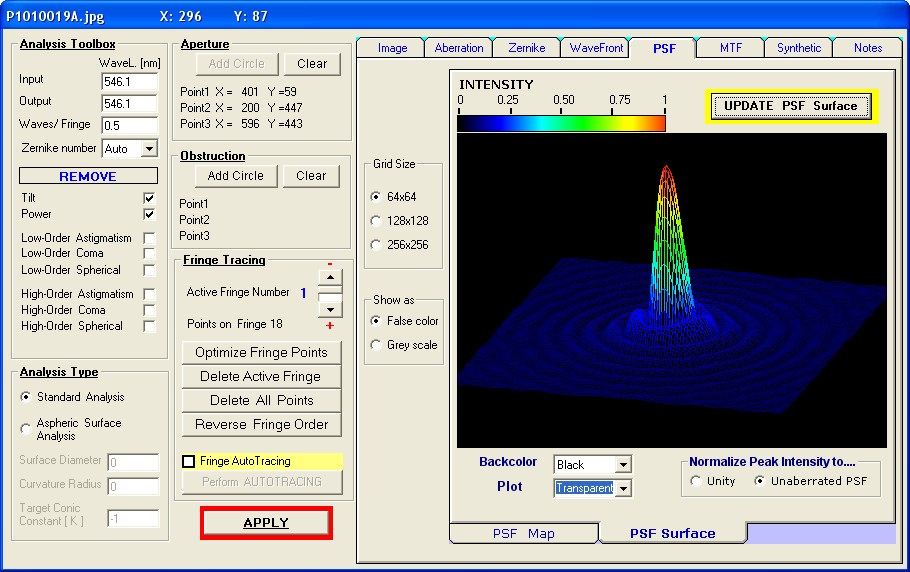

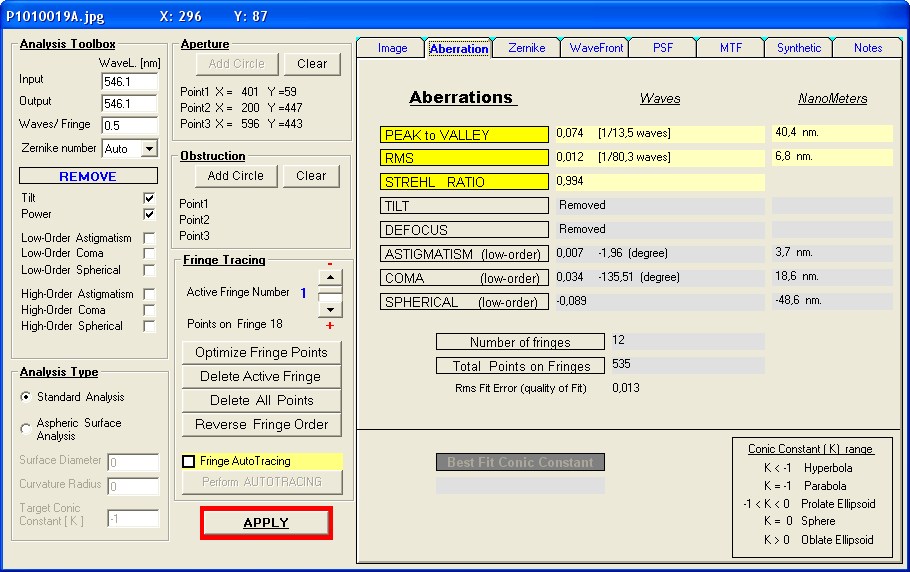

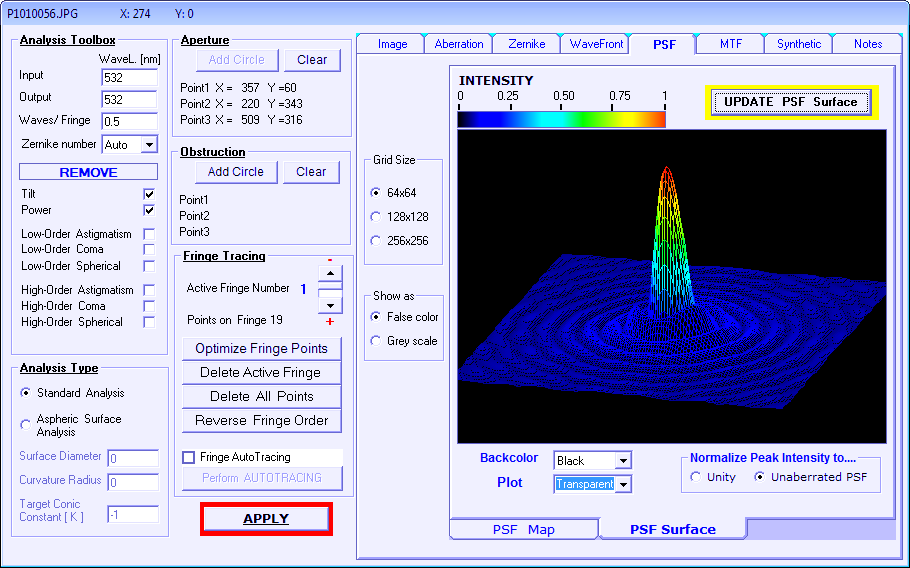

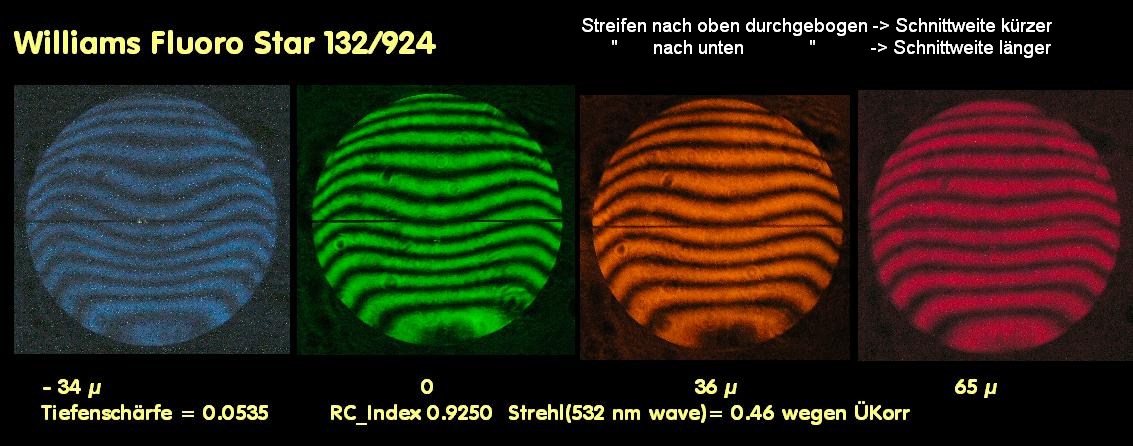

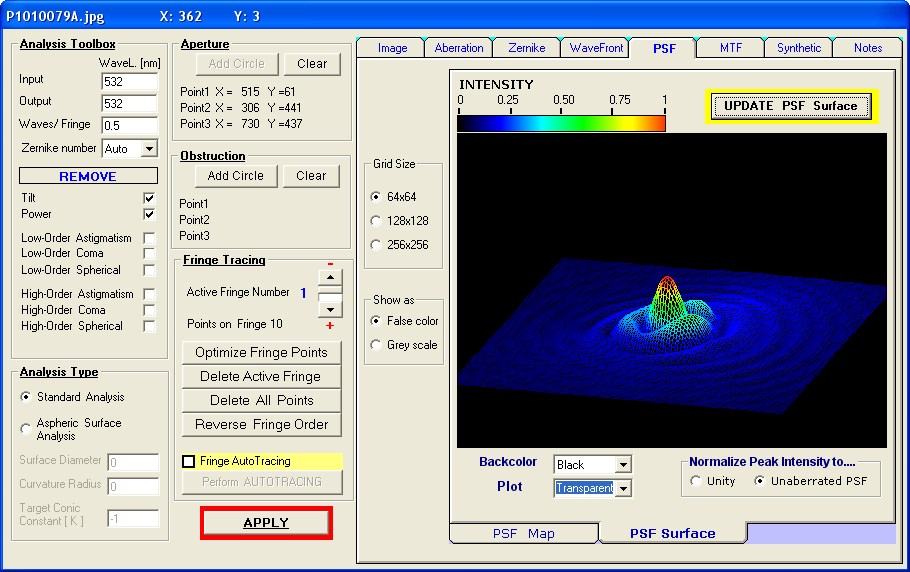

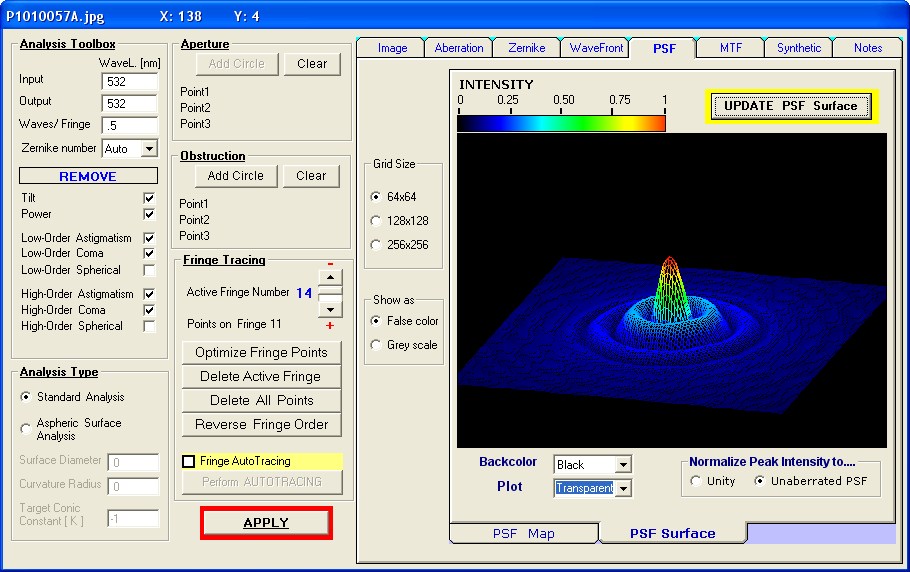

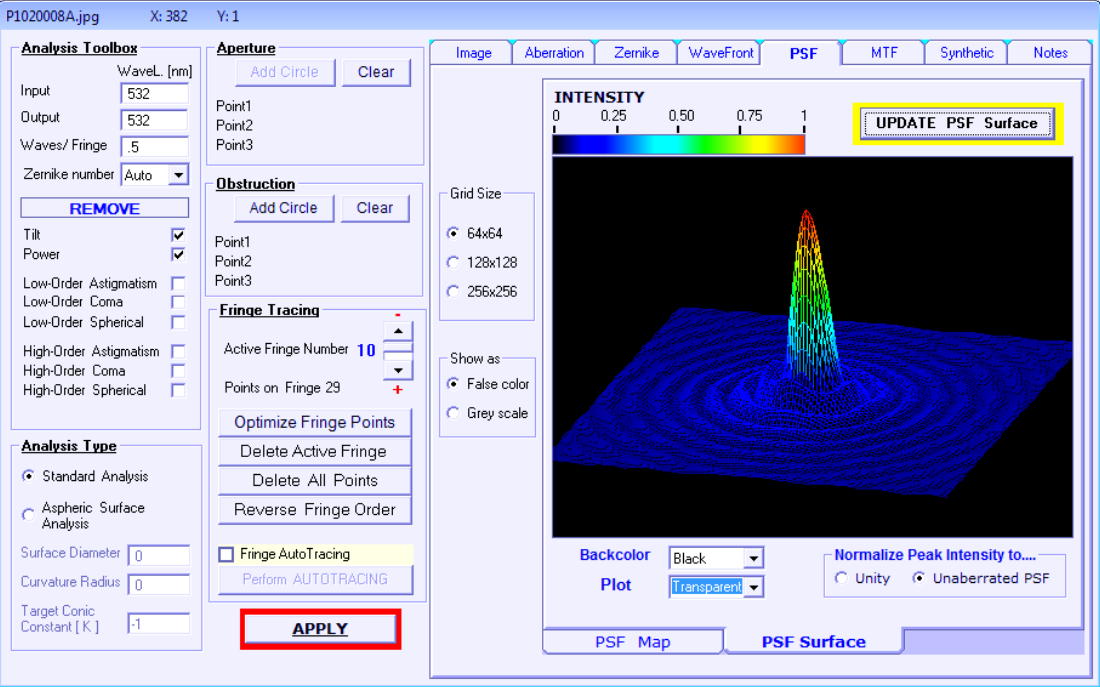

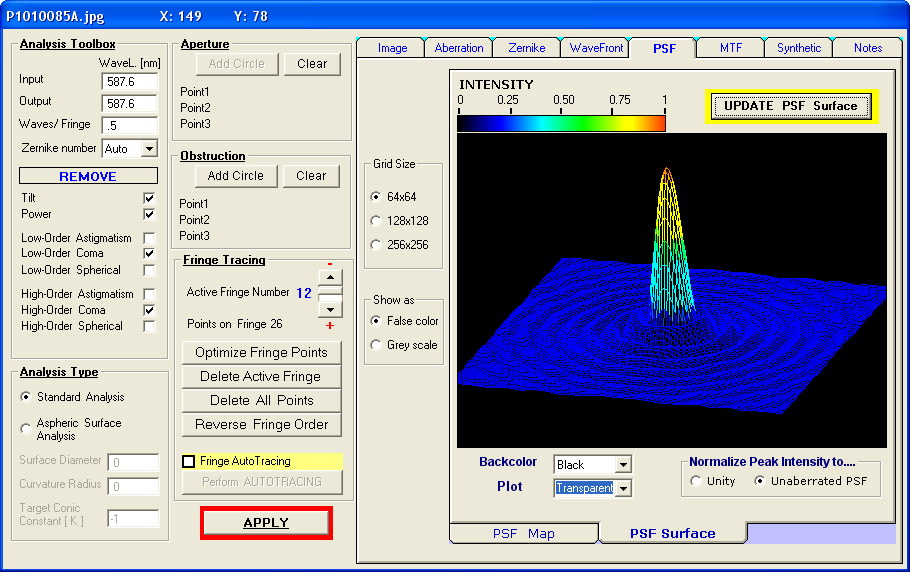

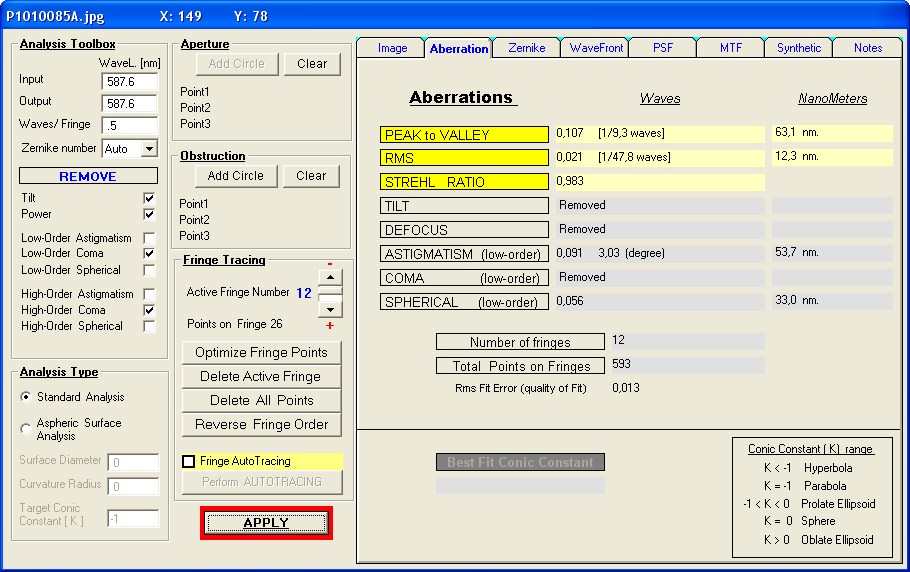

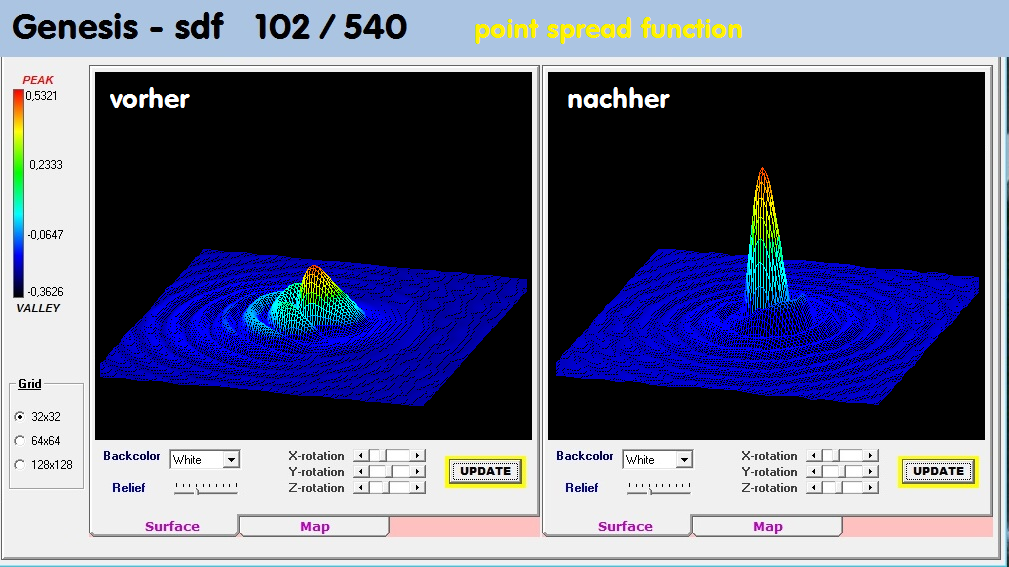

Deutlich auch an der Energie-Verteilung der Point-Spread-Function Darstellung zu sehen.

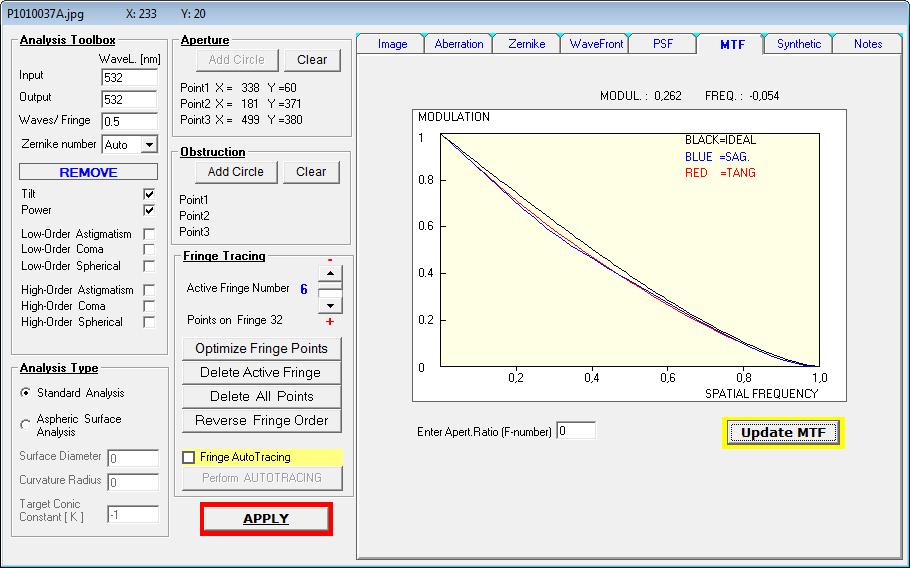

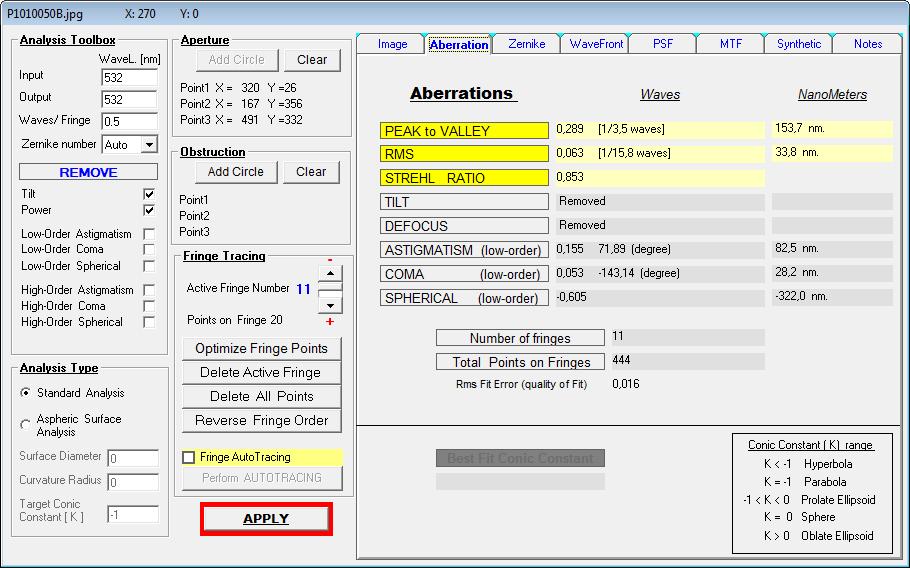

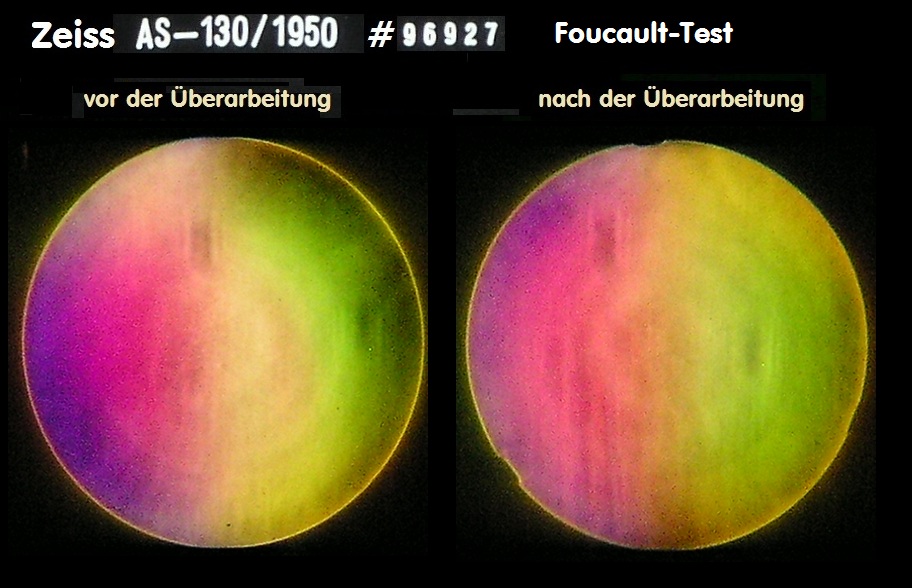

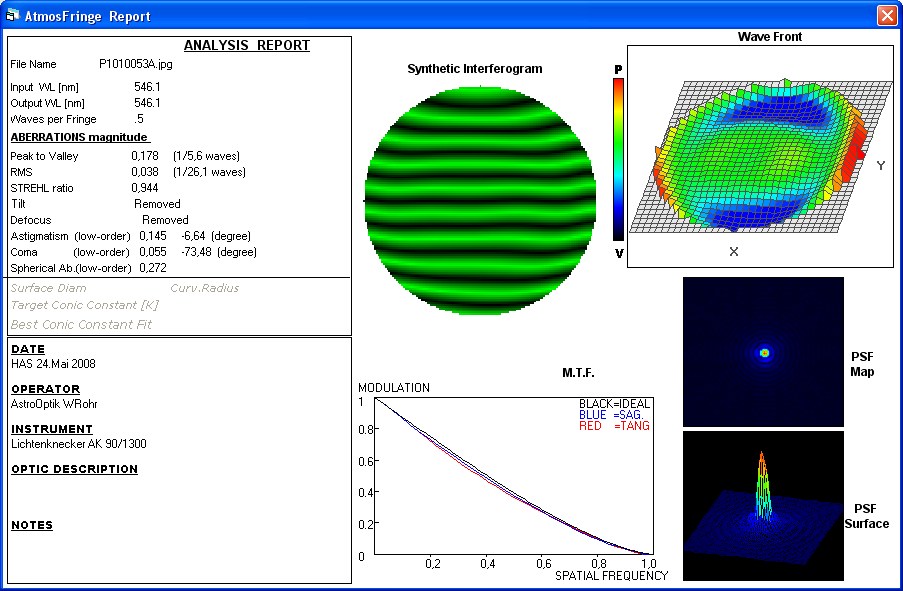

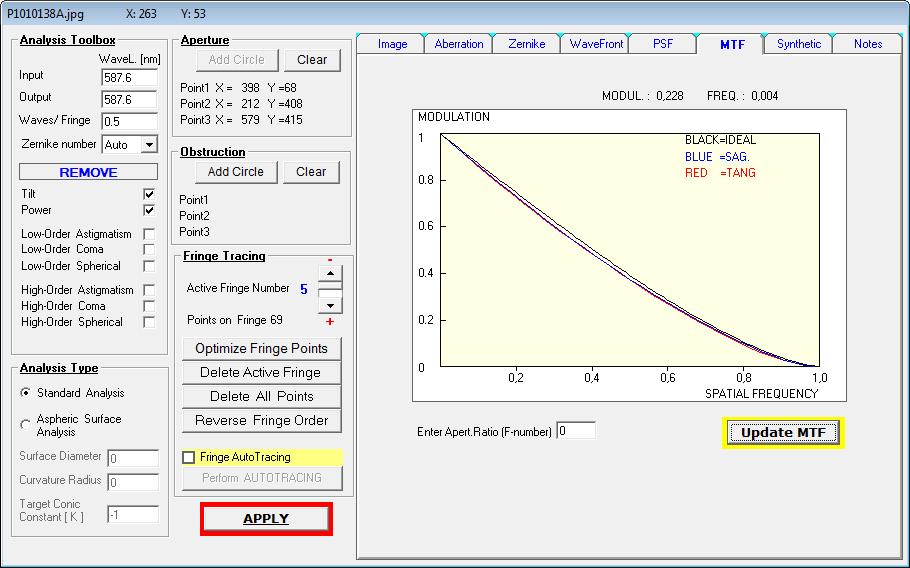

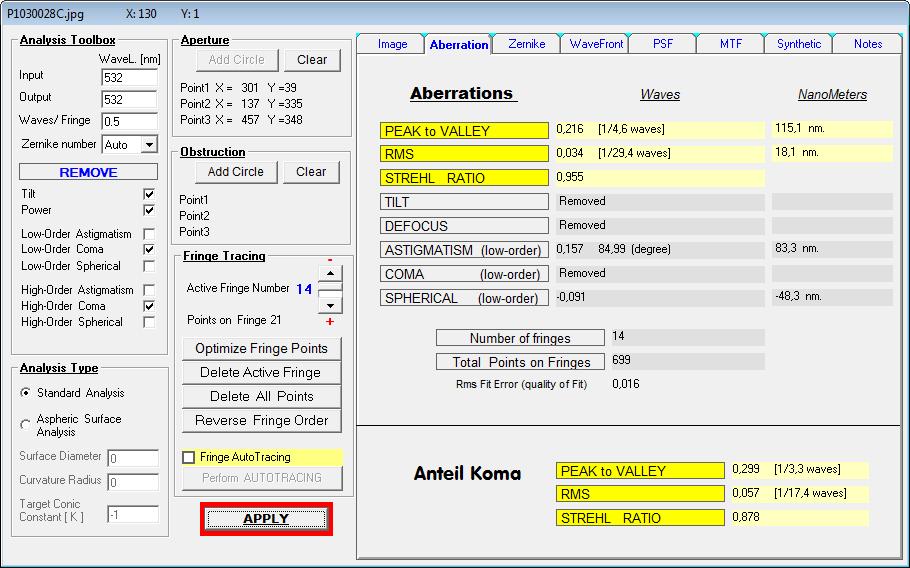

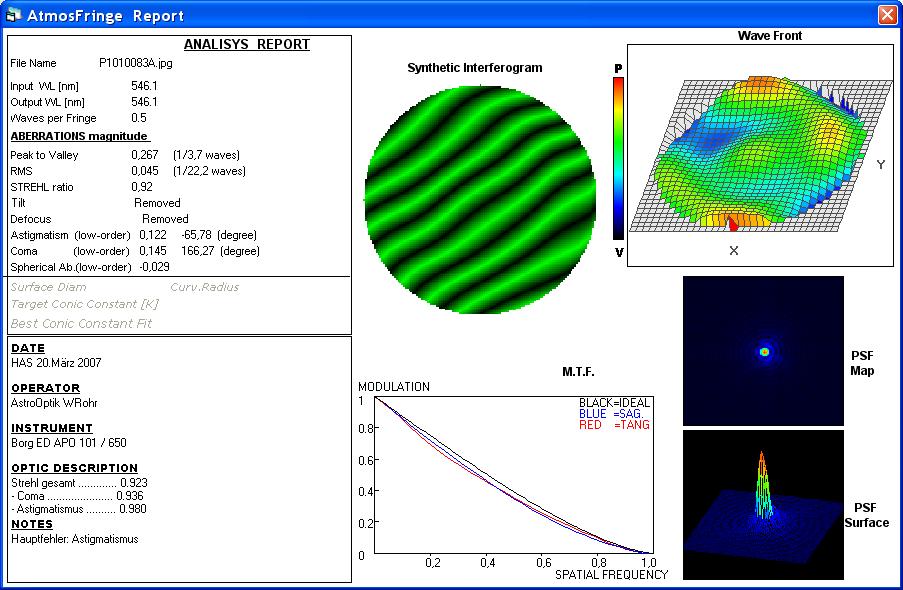

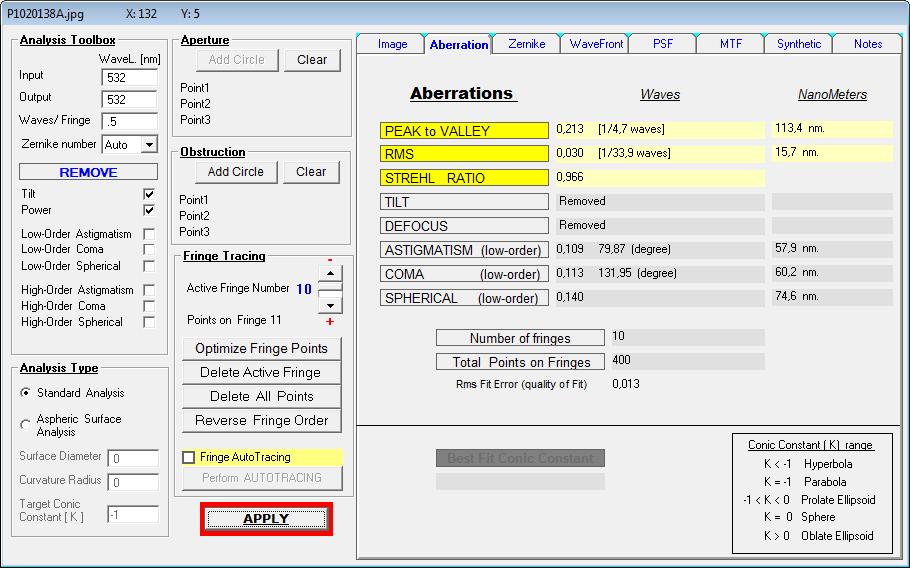

Aus dem Astigmatismus der Grundordnung ist etwas Koma entstanden, was mit der Verdrehung der 1. Linse zusammenhängt:

Es stimmen nämlich dann nicht mehr genau die Abstandsplättchen, weil vermutlich noch ein leichter Keilfehler der Linsen eine

Rolle spielt - das aber in einer erträglichen Größe.

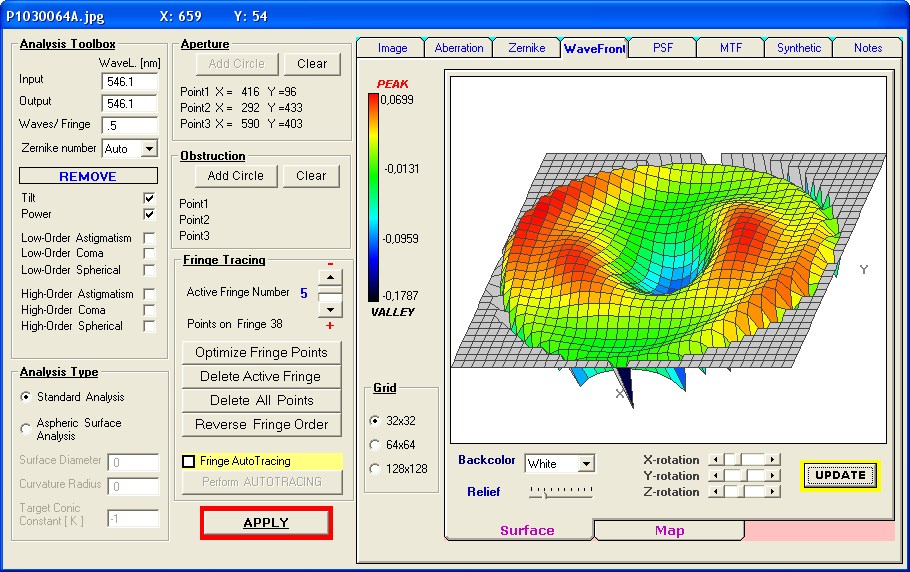

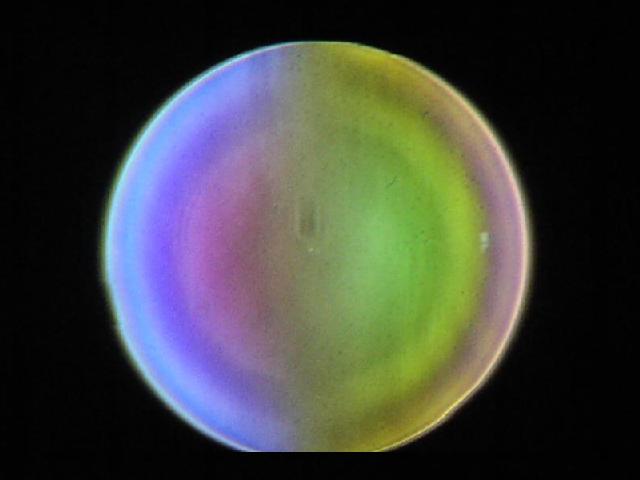

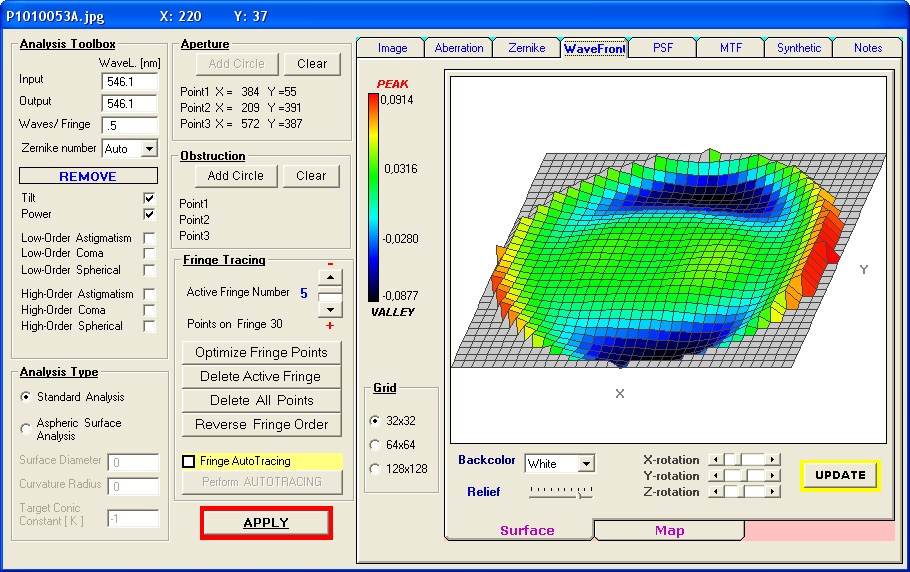

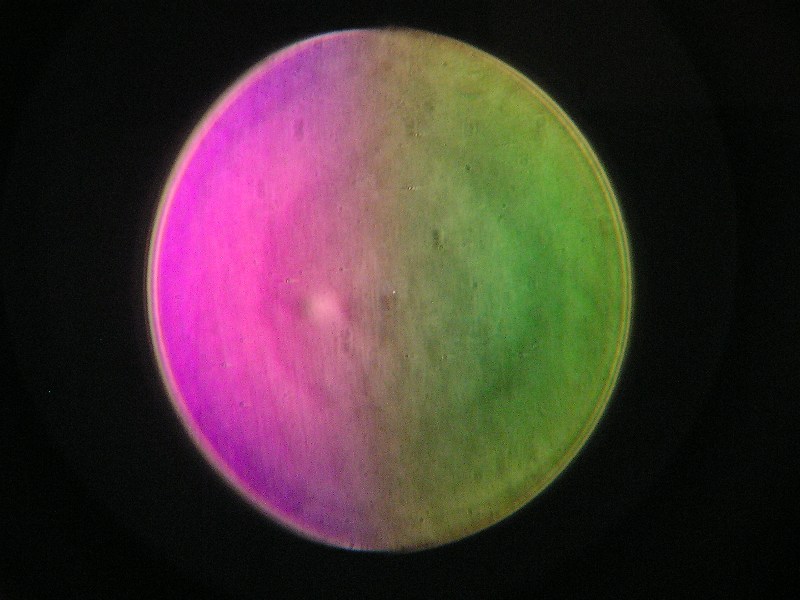

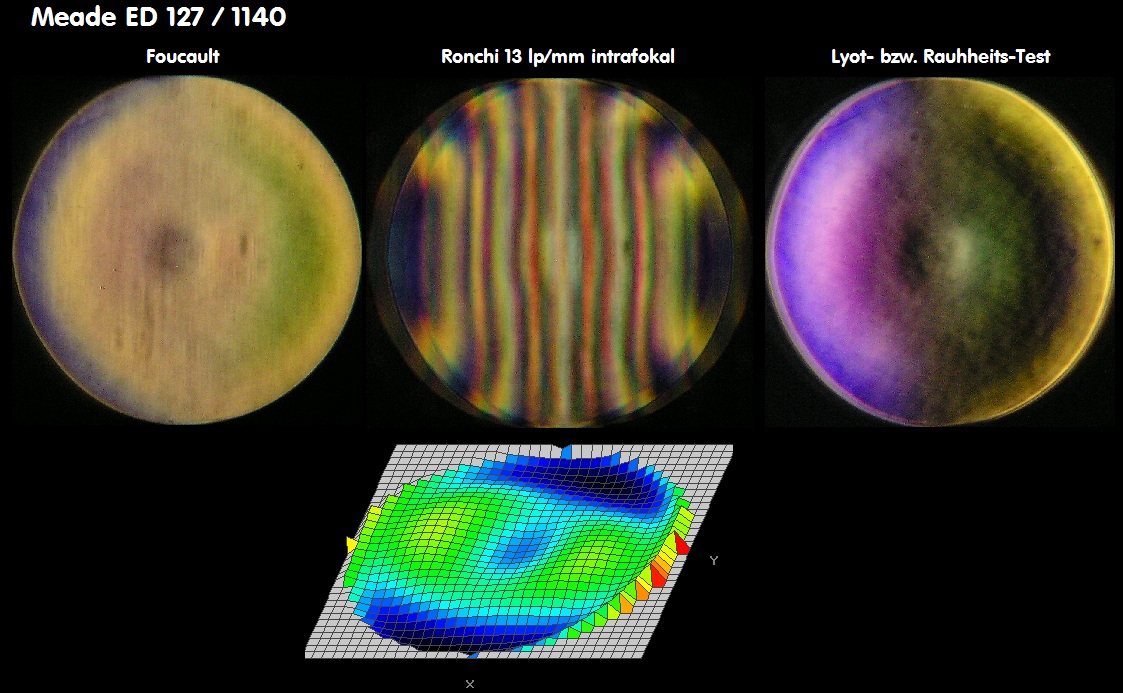

Die Politur zeigt eine unruhige Wellenfront, mag ein fernöstlicher Handwerker seine Kunst ausprobiert haben.

Der Öffnungsfehler wäre soweit gegen Null eingestellt.

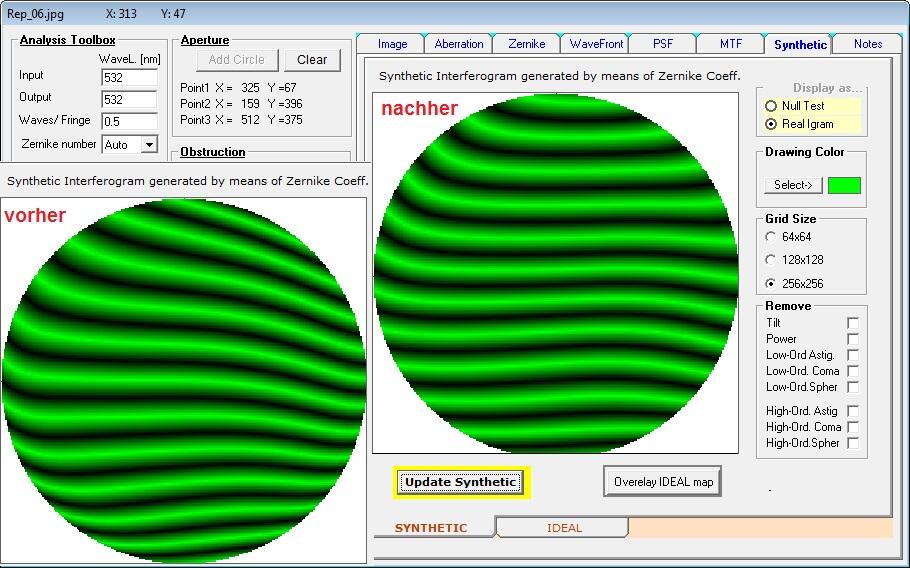

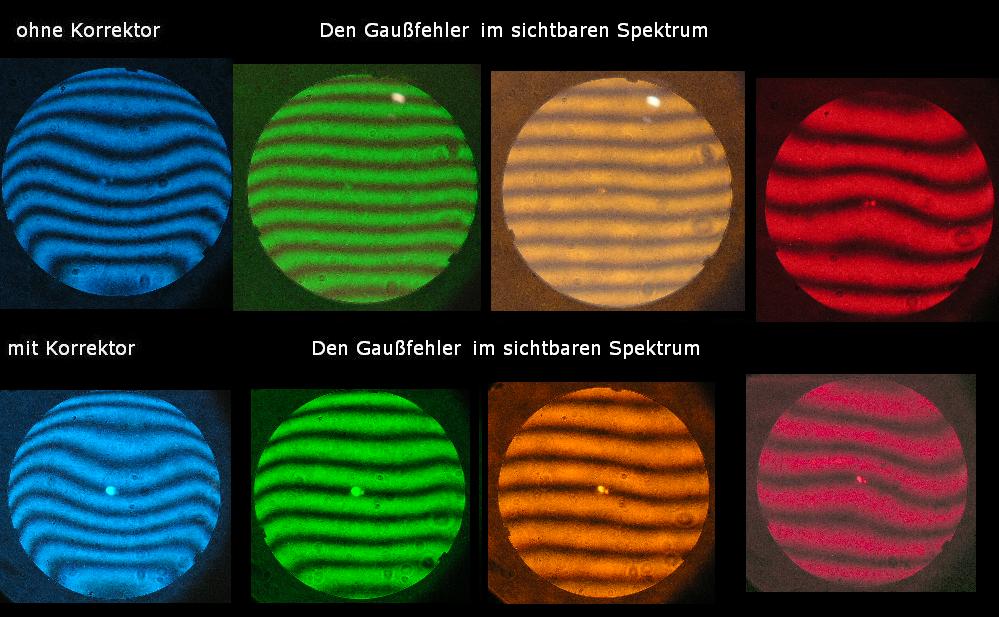

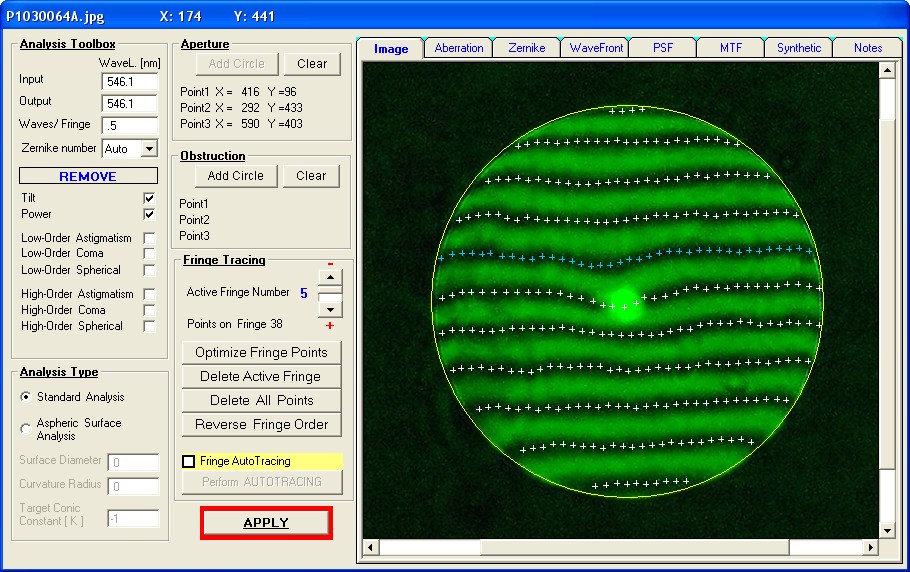

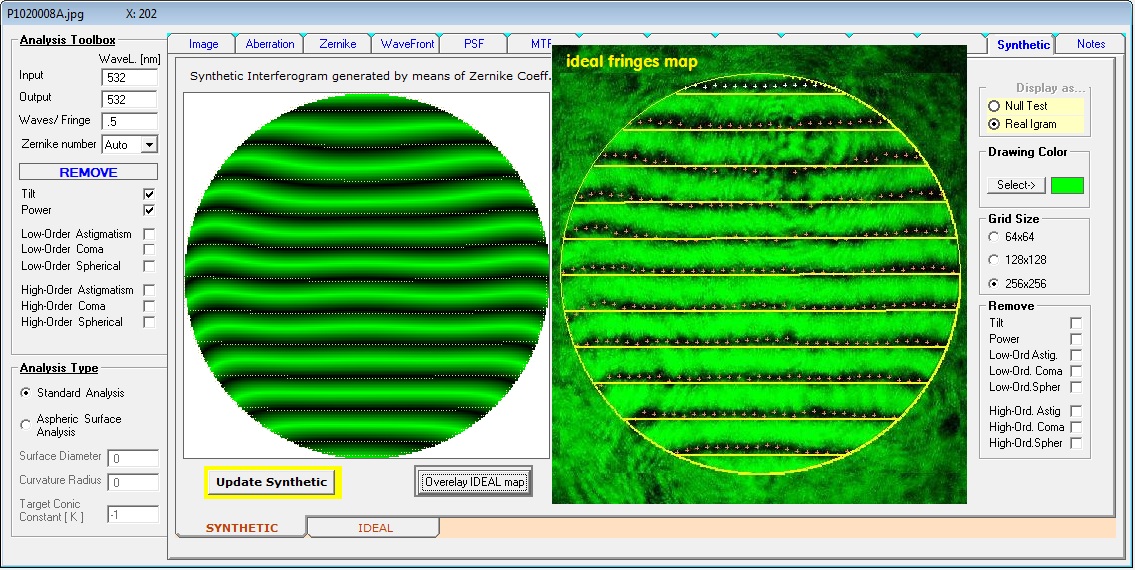

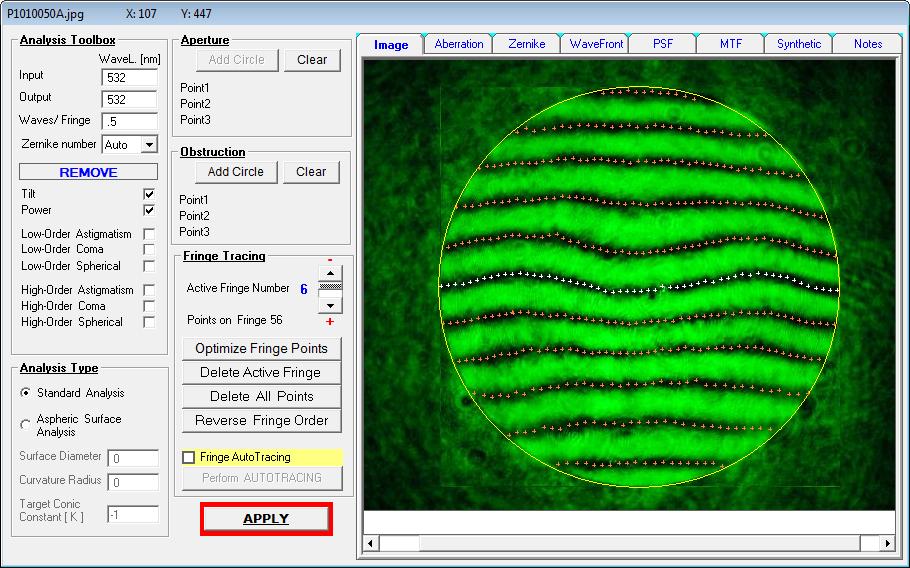

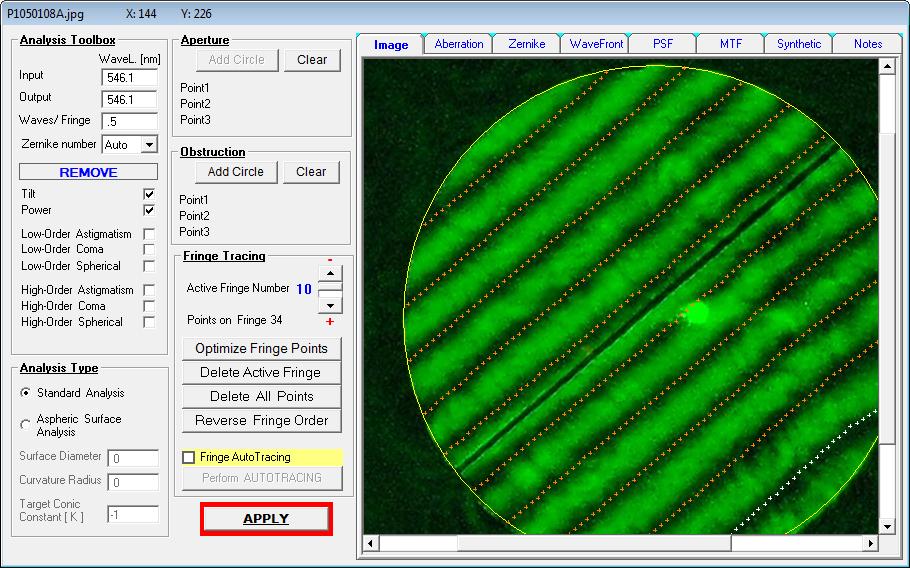

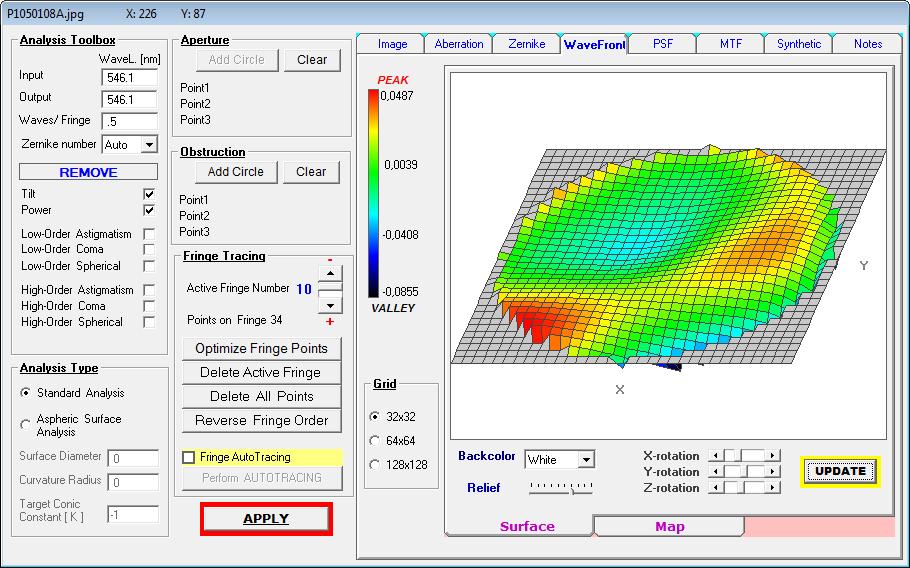

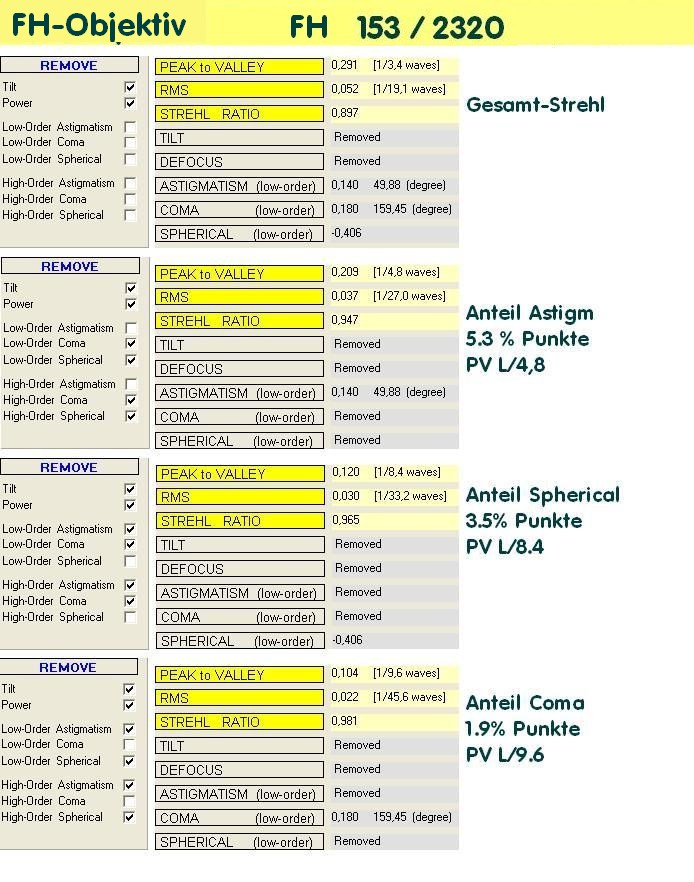

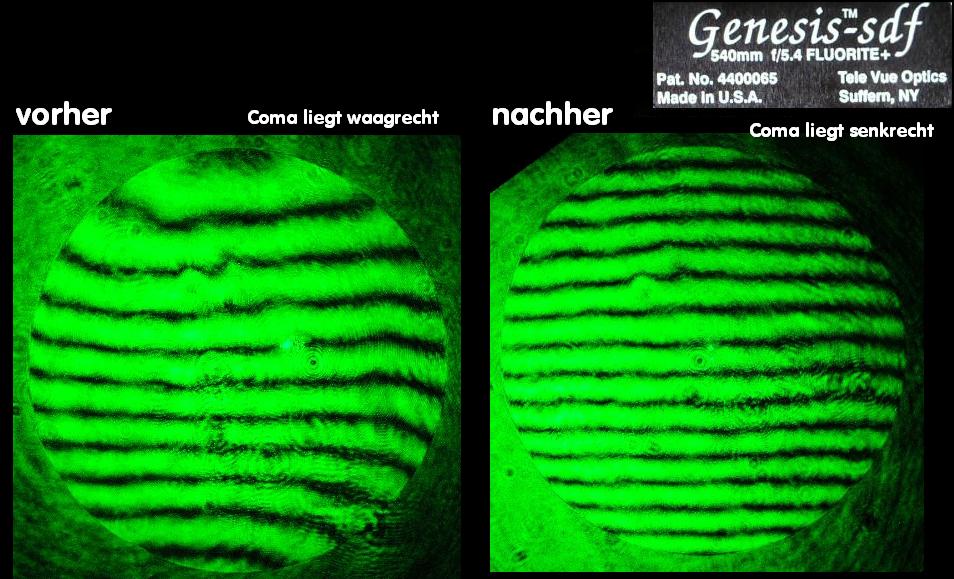

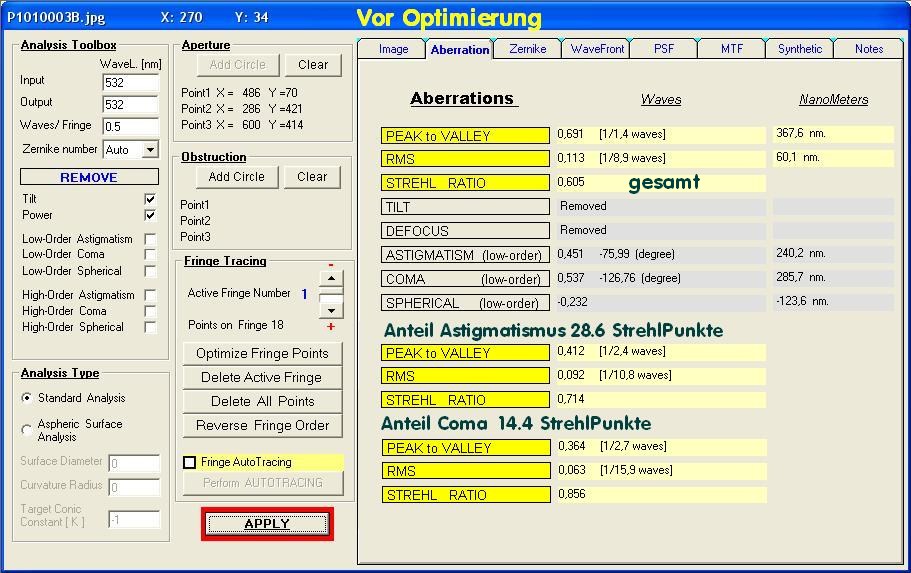

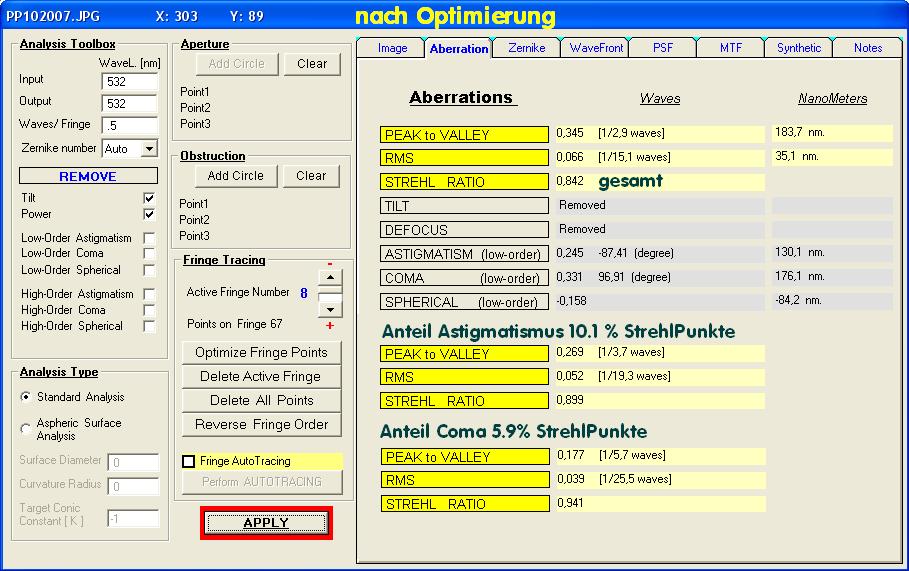

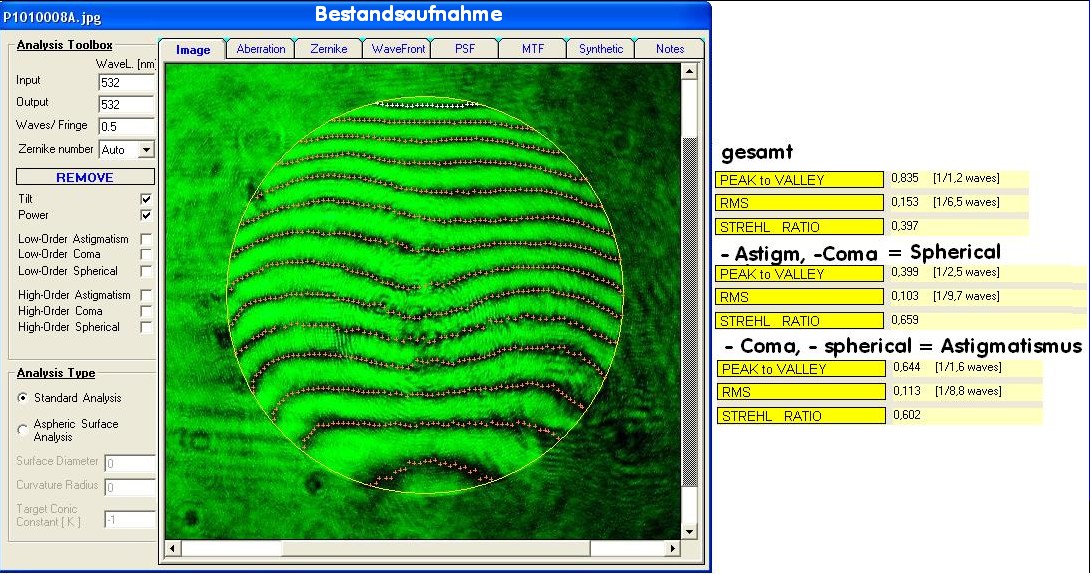

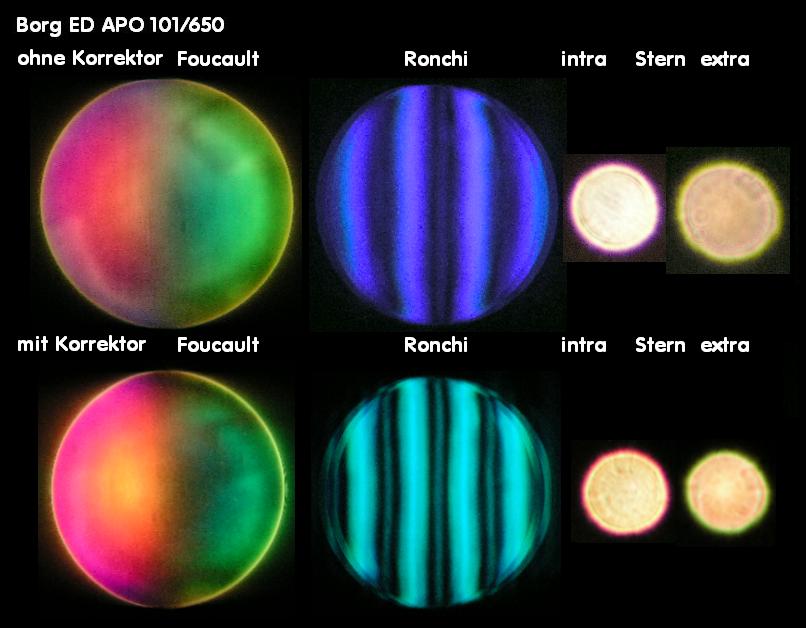

Und nun im Vergleich das ursprüngliche Ergebnis zum nachfolgenden optimierten Ergebnis.

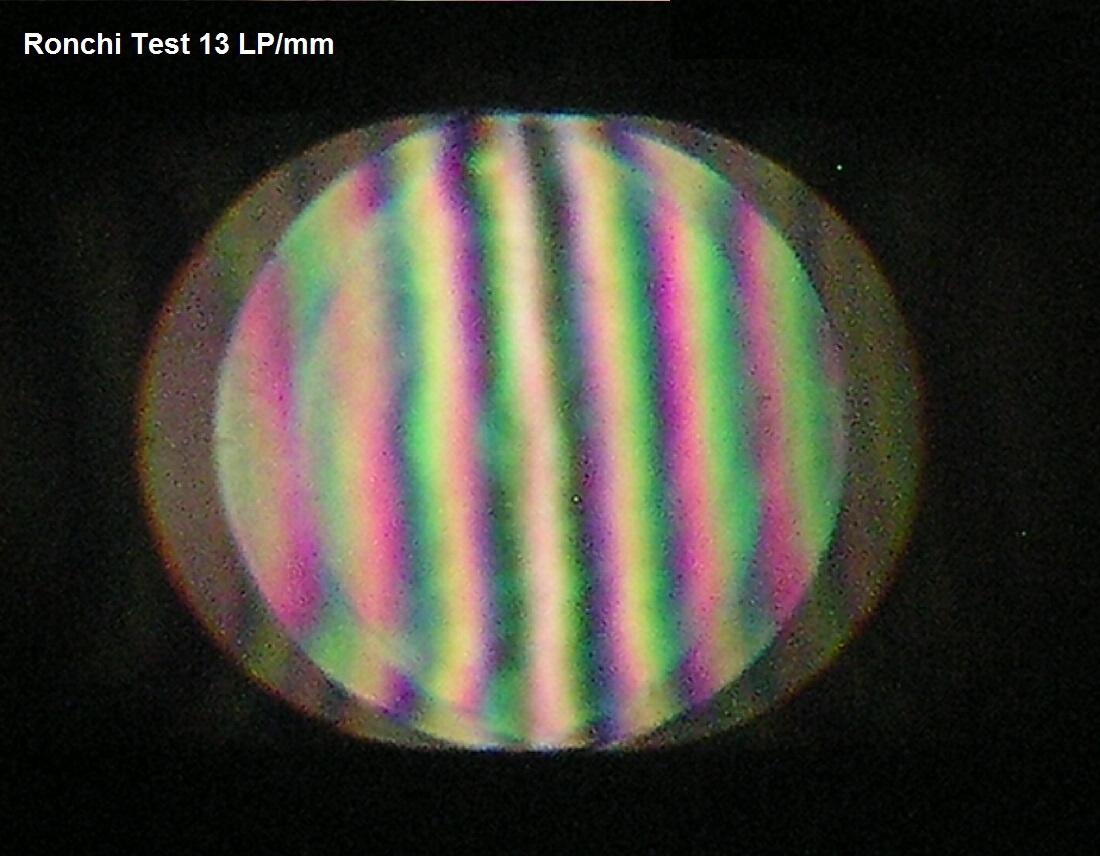

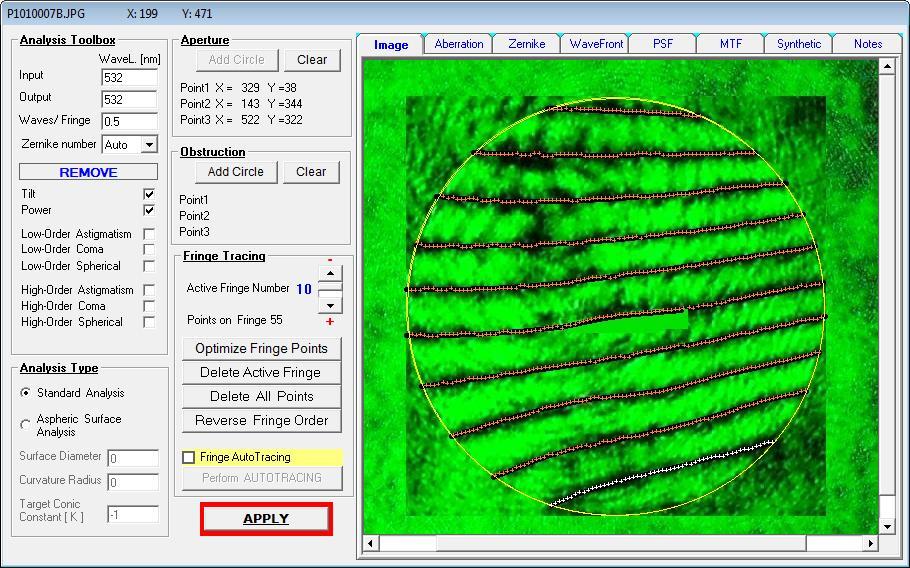

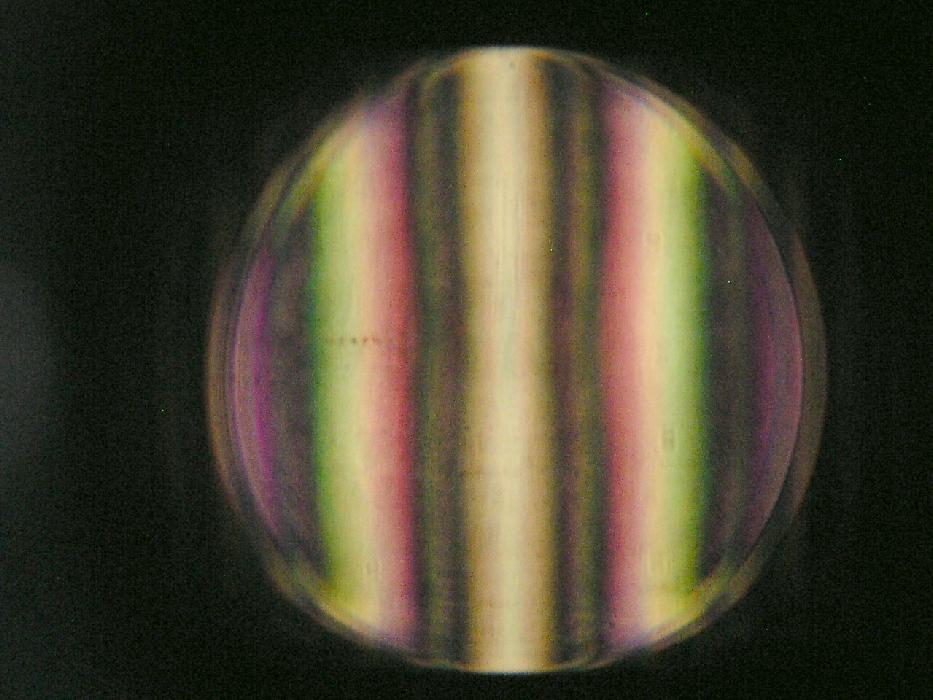

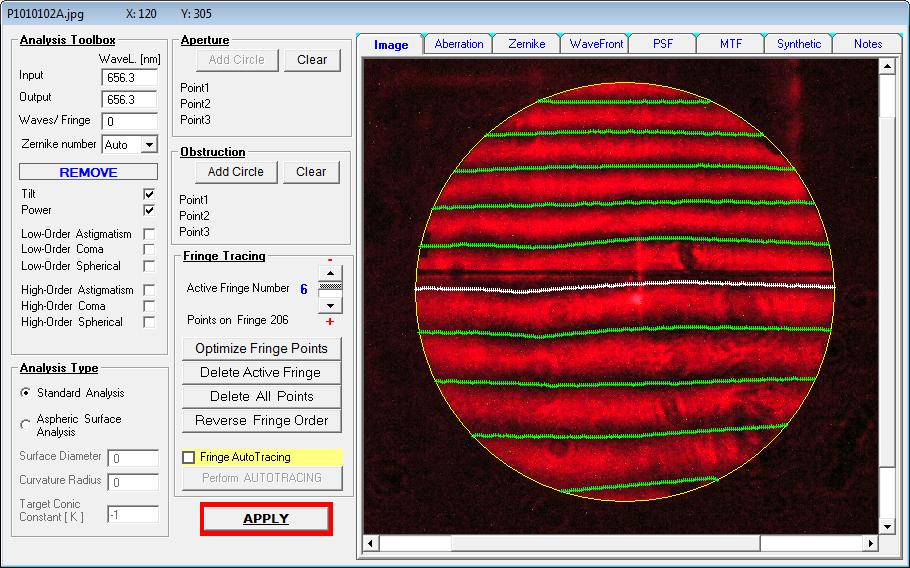

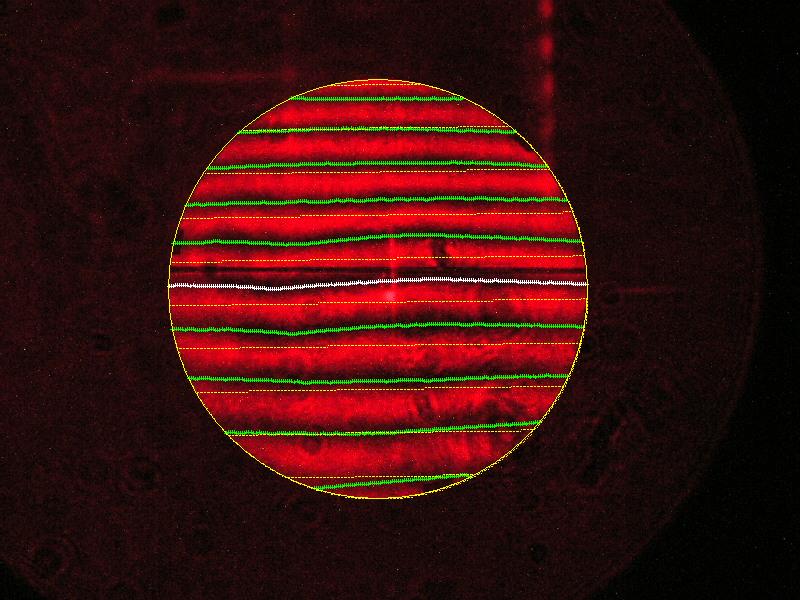

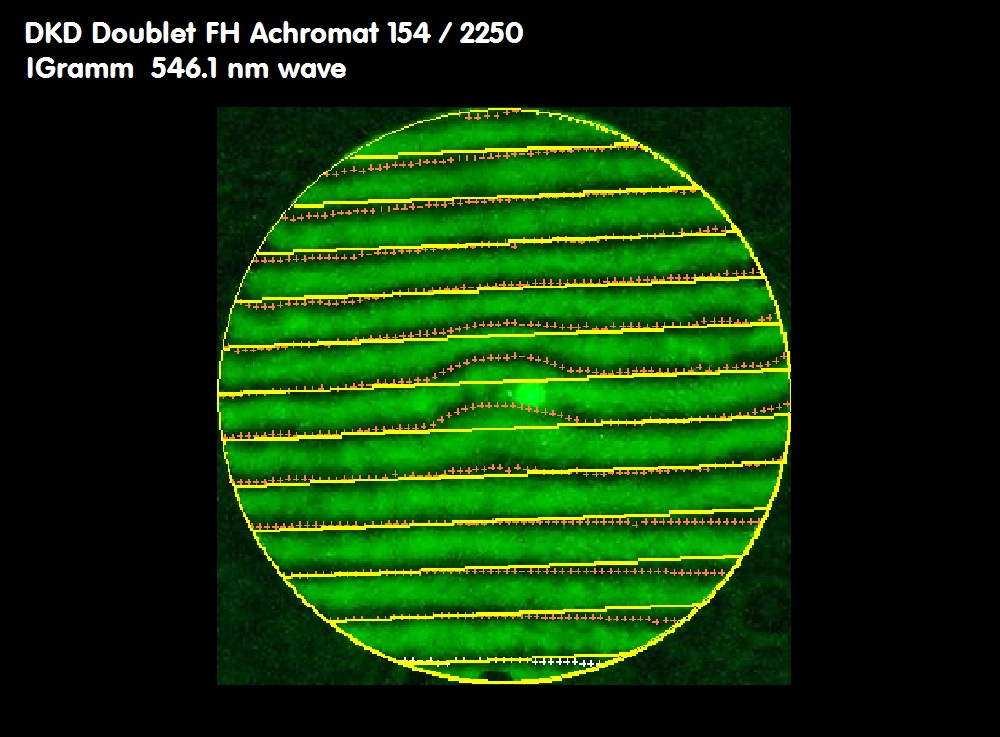

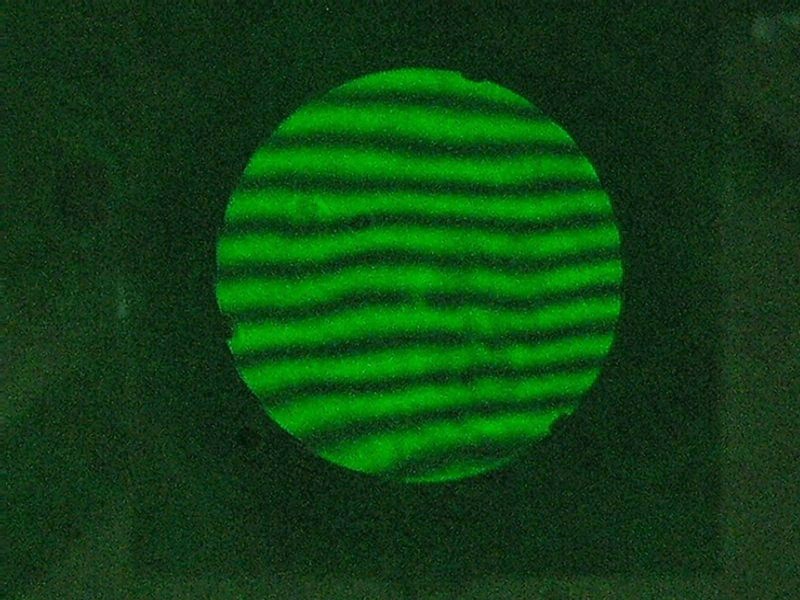

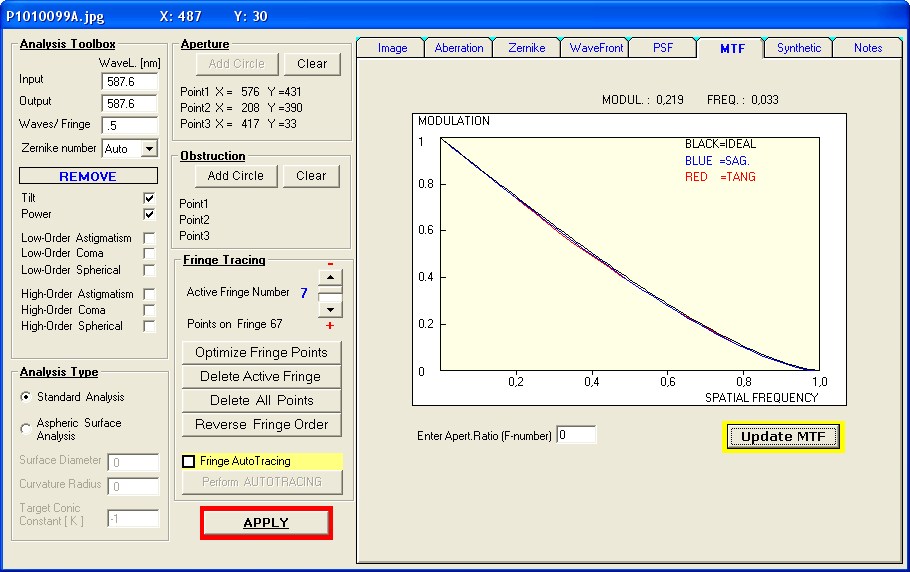

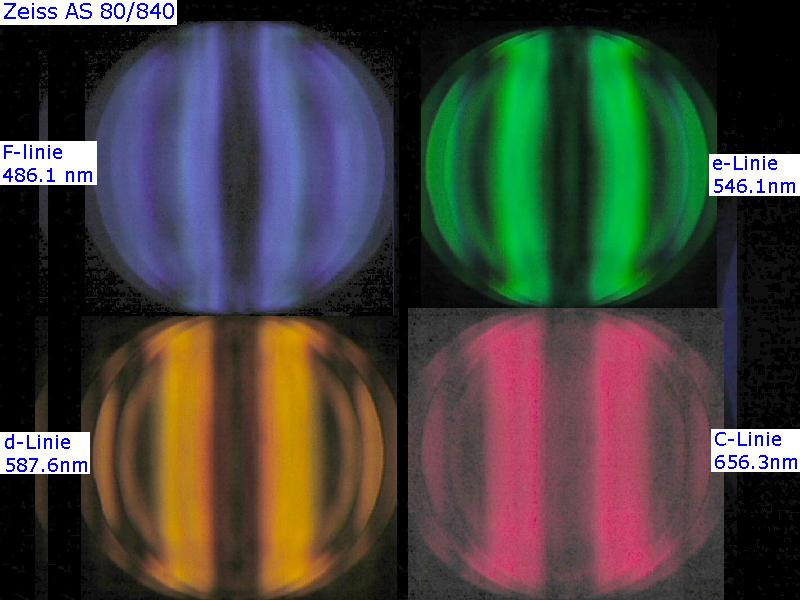

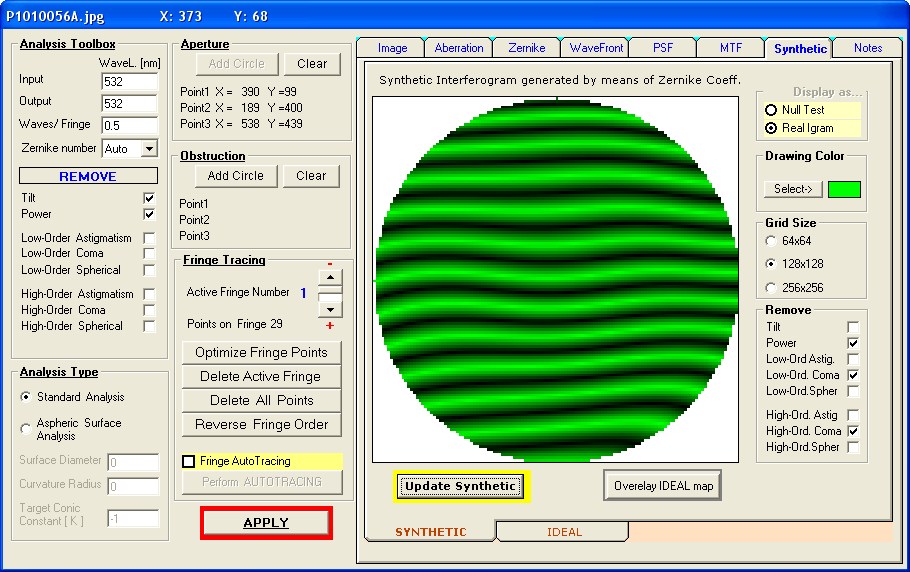

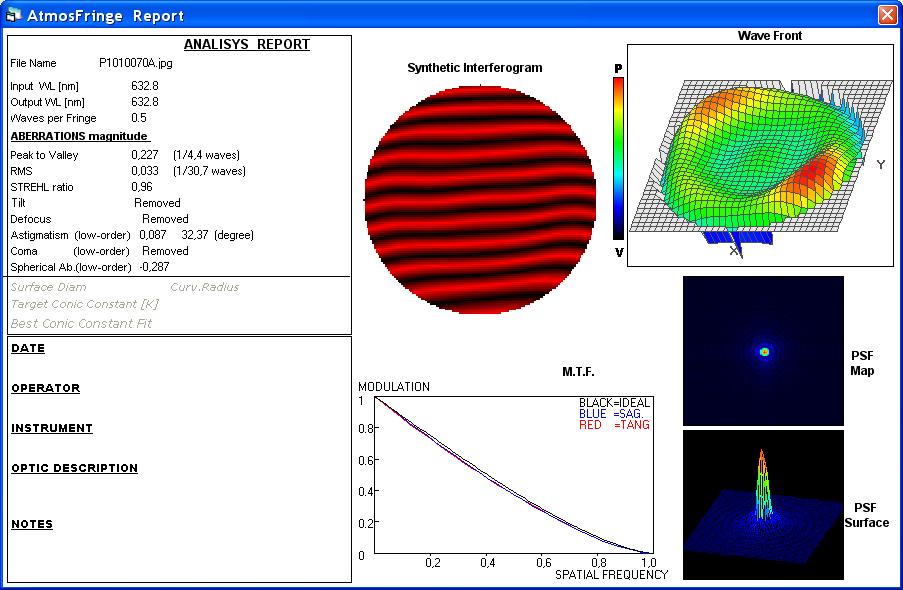

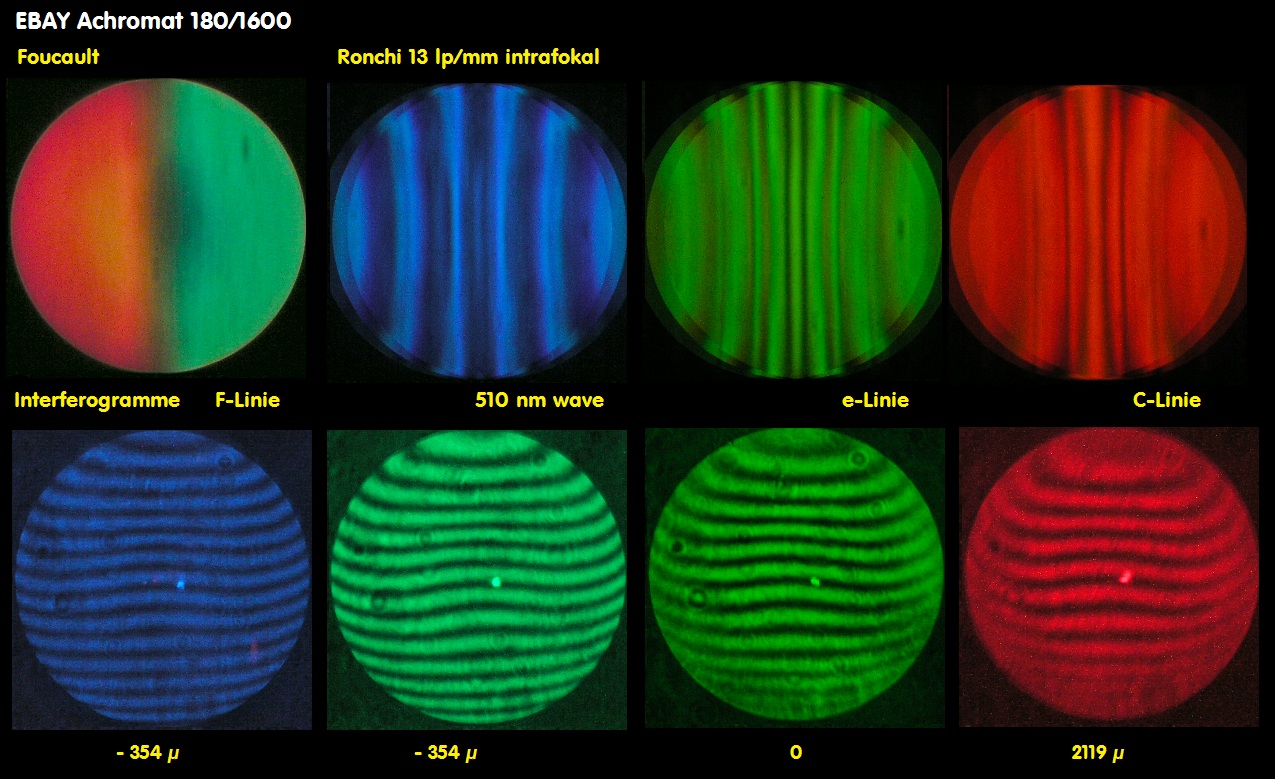

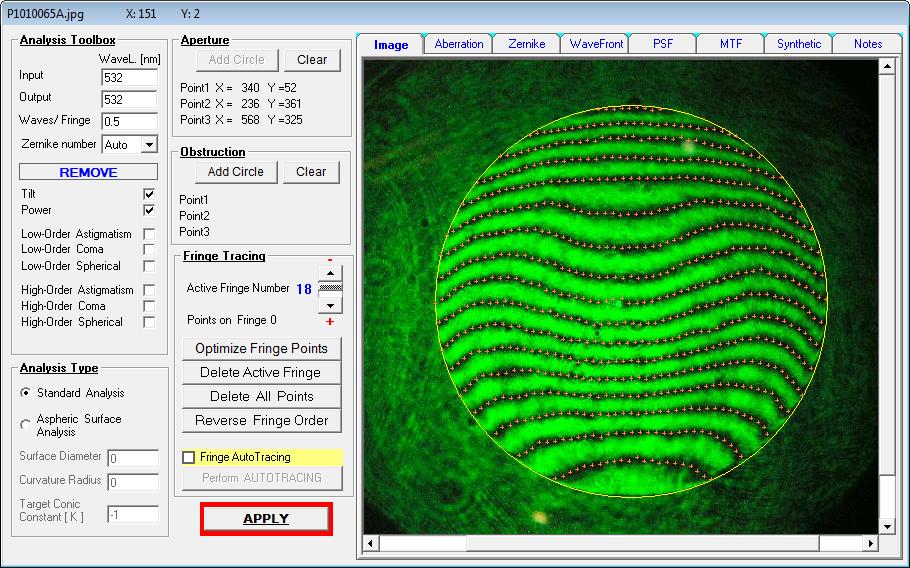

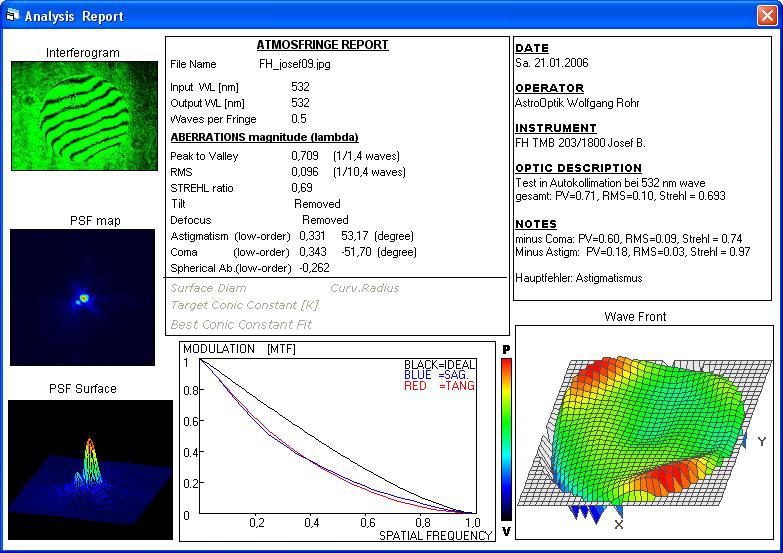

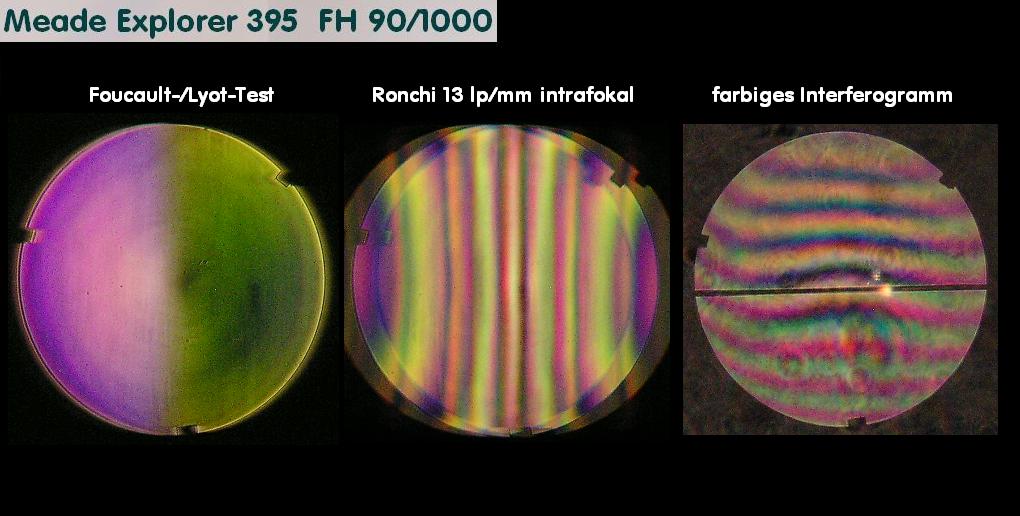

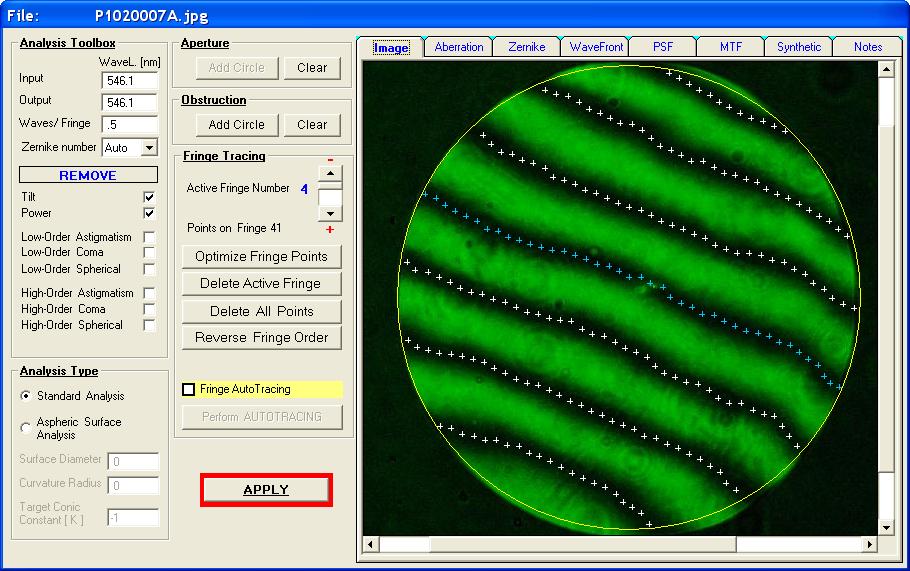

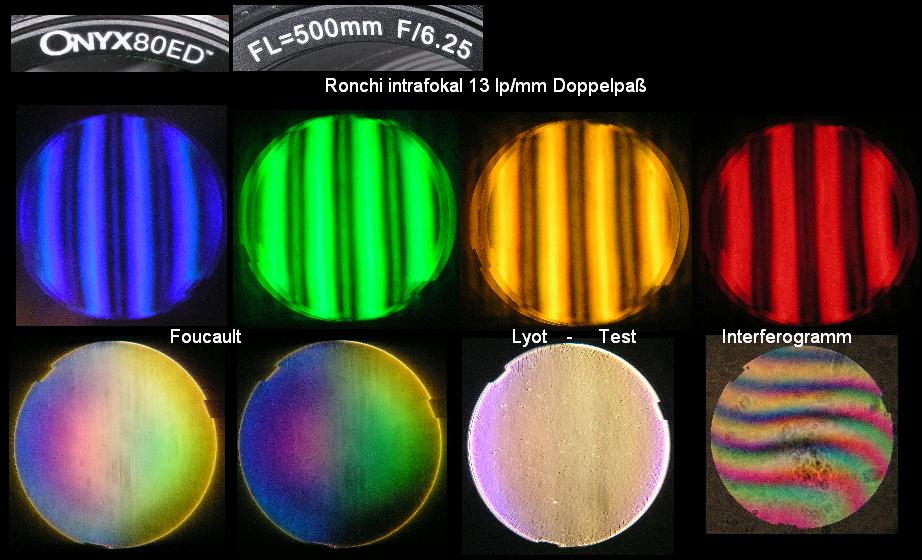

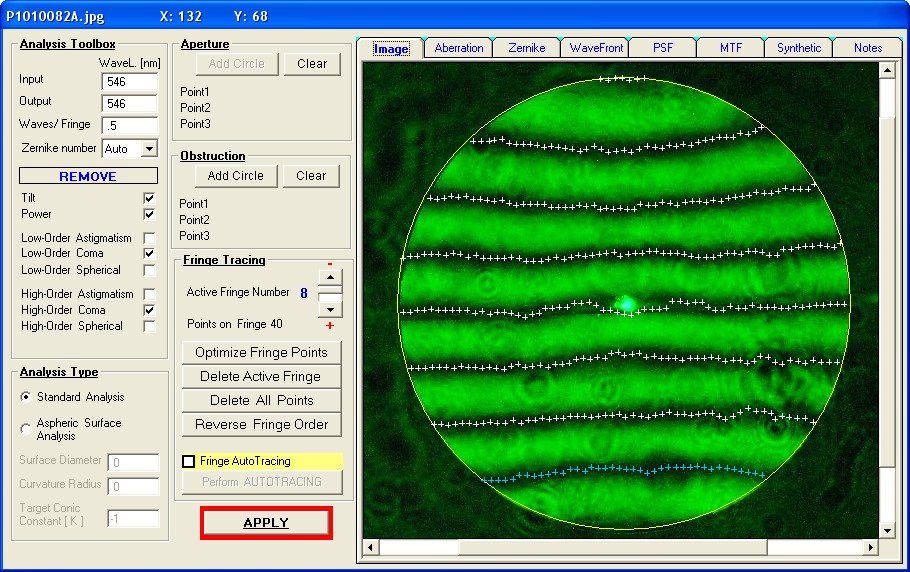

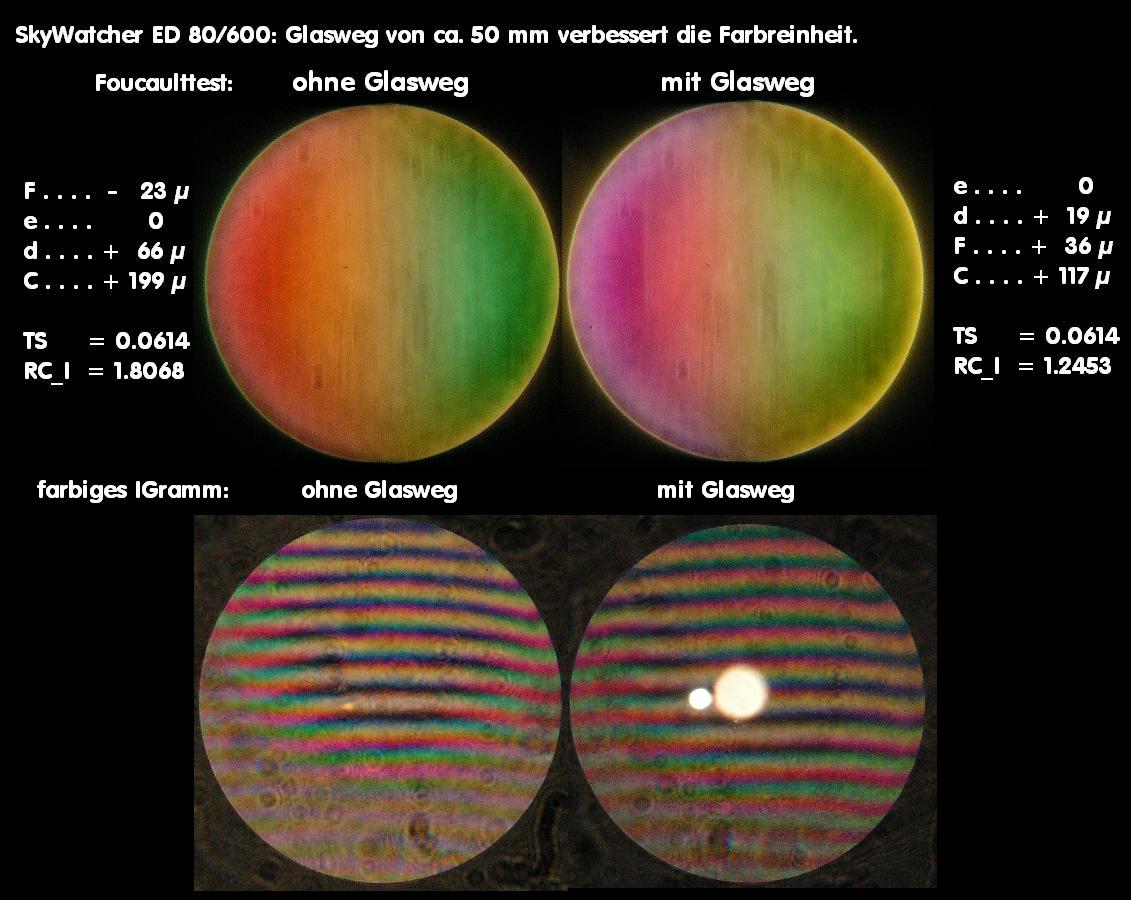

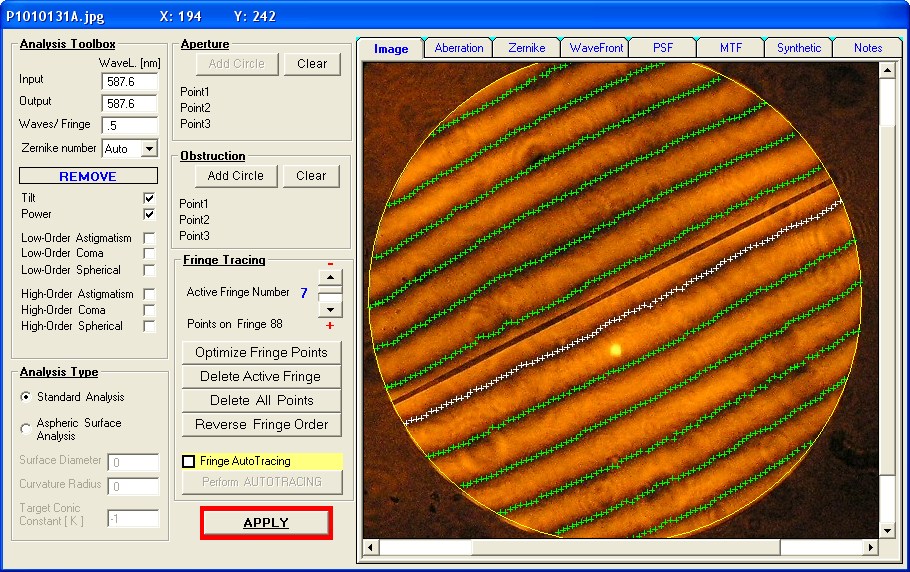

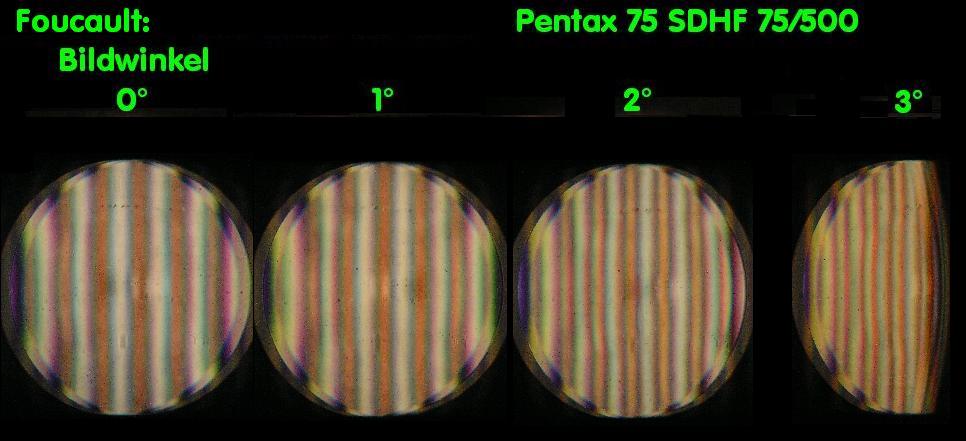

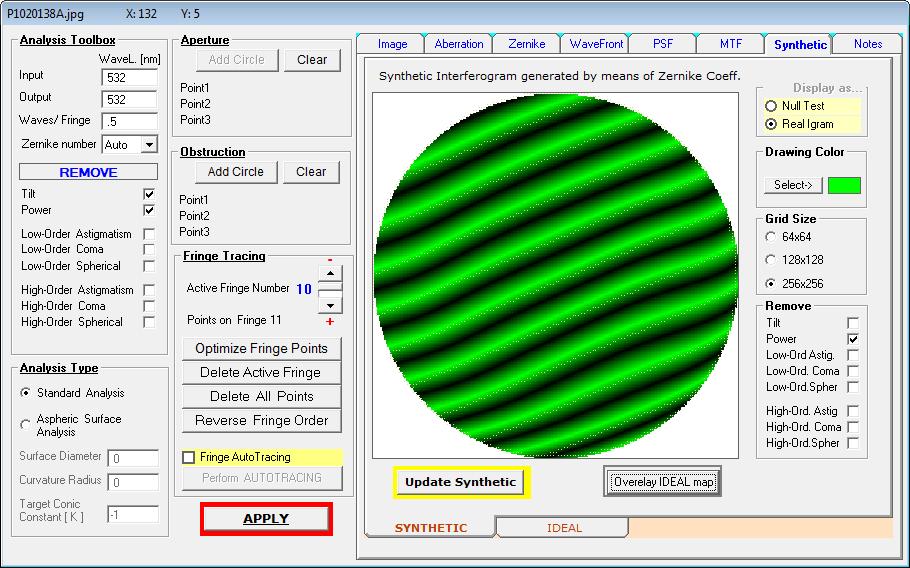

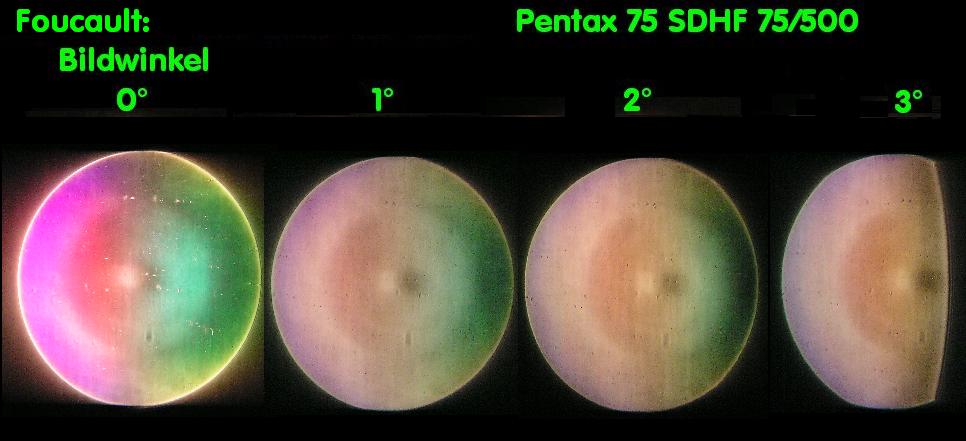

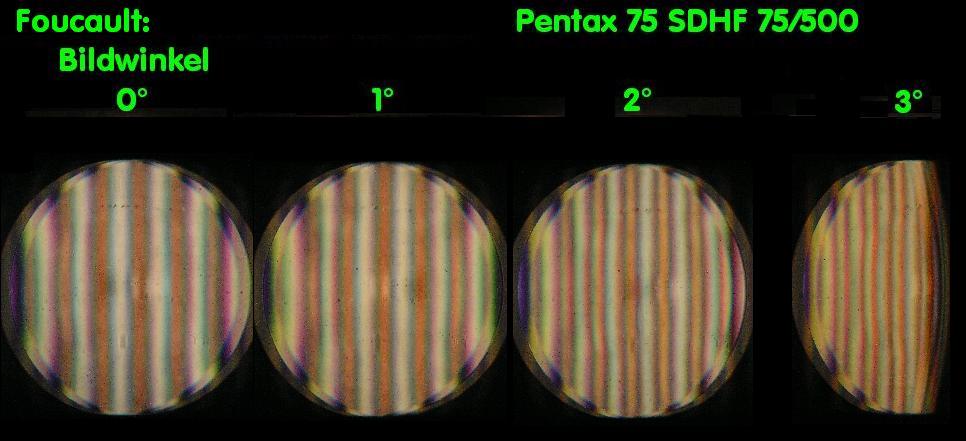

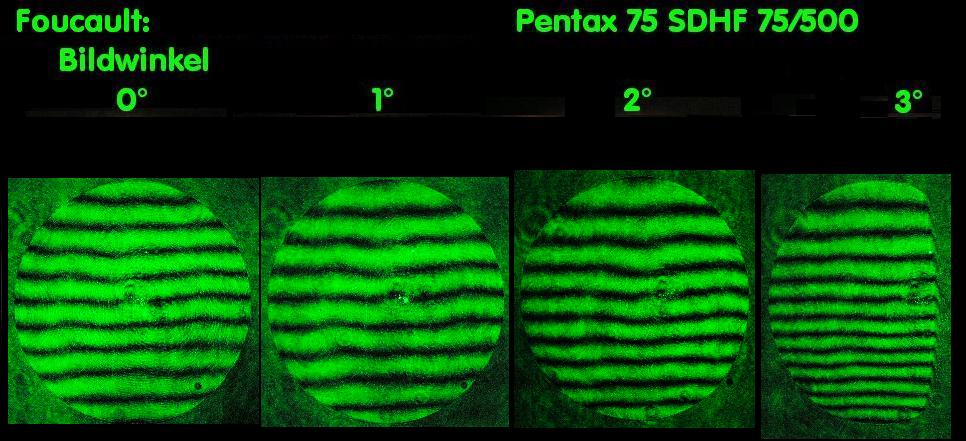

Auch die Interferogramme lassen sich gut deuten: Die konisch verlaufenden Streifen links zeigen den Astigmatismus an,

während rechts nur noch ein geringer Betrag an Achskoma stört, was durch die Linsendrehung verursacht wird.

Normale Erwartungen wird dieses Objektiv also jetzt erfüllen können. Ein Zeiss AS ist es aber trotzdem nicht.

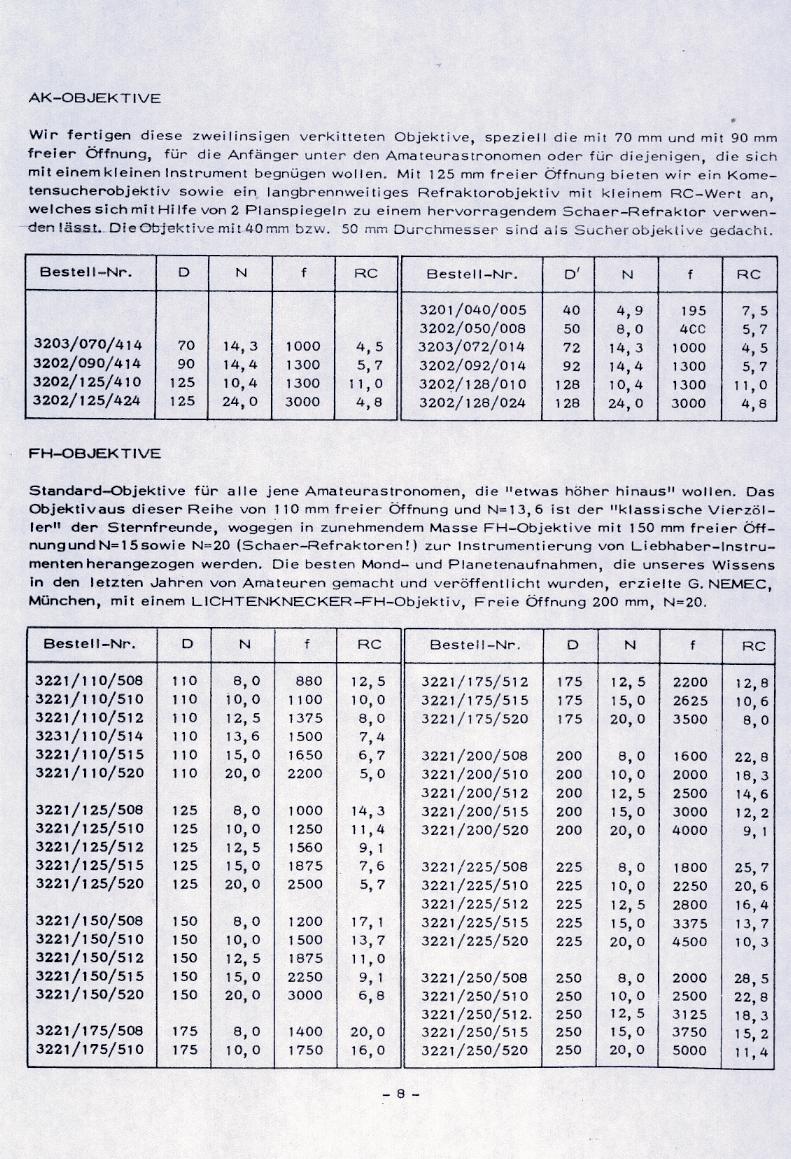

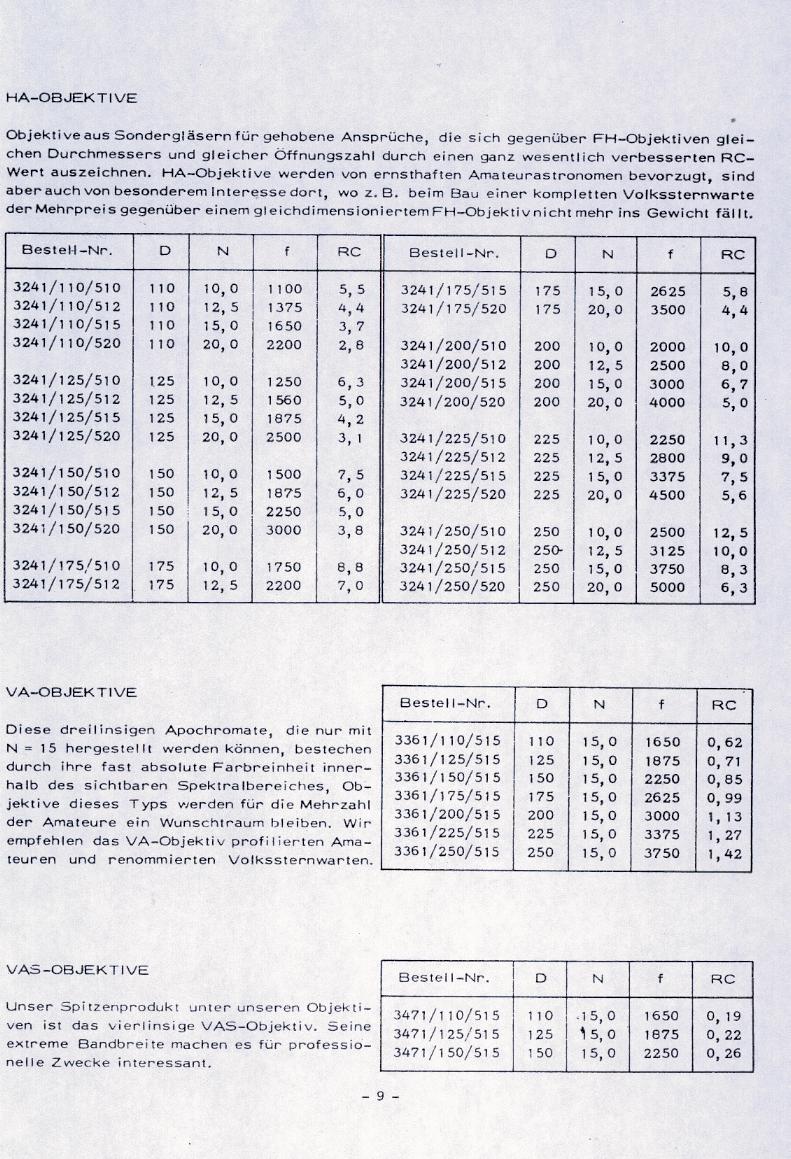

B102 Luftspalt Achromaten Luftspaltgröße

B102 Luftspalt Achromaten Luftspaltgröße

Natürlich kann man auch hier, http://r2.astro-foren.com/index.php/de/ , über fachliche Fragen diskutieren. Dazu gibt es die untere

Kommentar-Funktion. Allerdings kann man ein Thema nicht selbst eröffnen, sondern muß sich an einen bestehenden Bericht

"anhängen", wie das z.B. dieser Kollege gemacht hat. (nicht weil das ein so toller Beitrag sei, aber man sehen kann, wie das geht.)

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/13-beitraege/05-messtechnik-teil-1/752-e045b-besondere-anforderungen-an-einen-16-inch-kugelspiegel#Kommentar

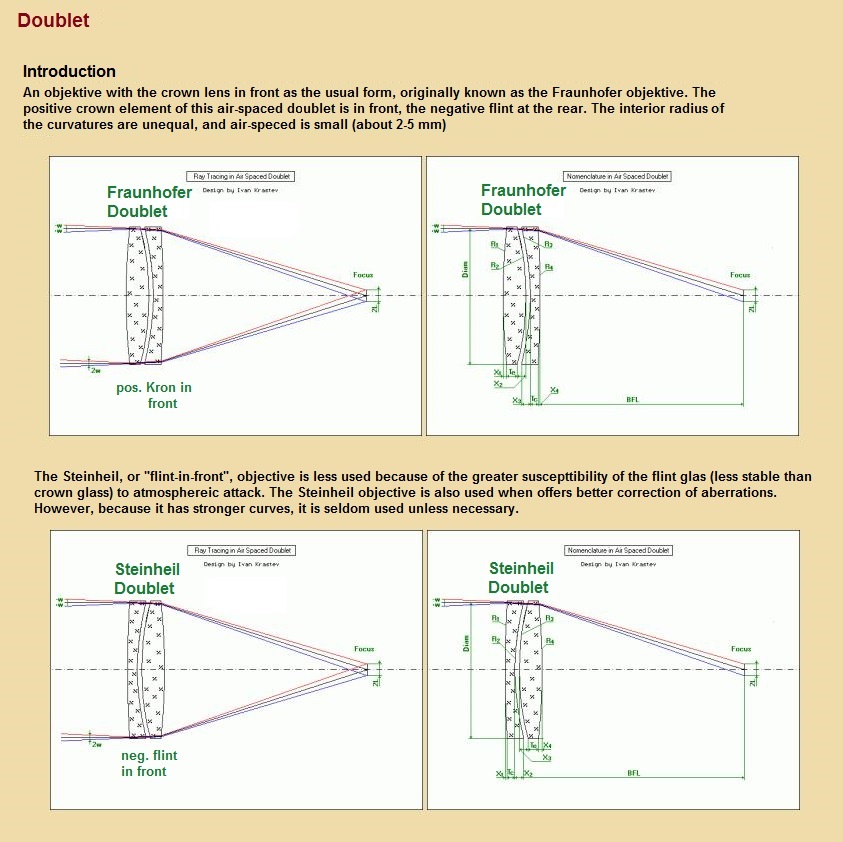

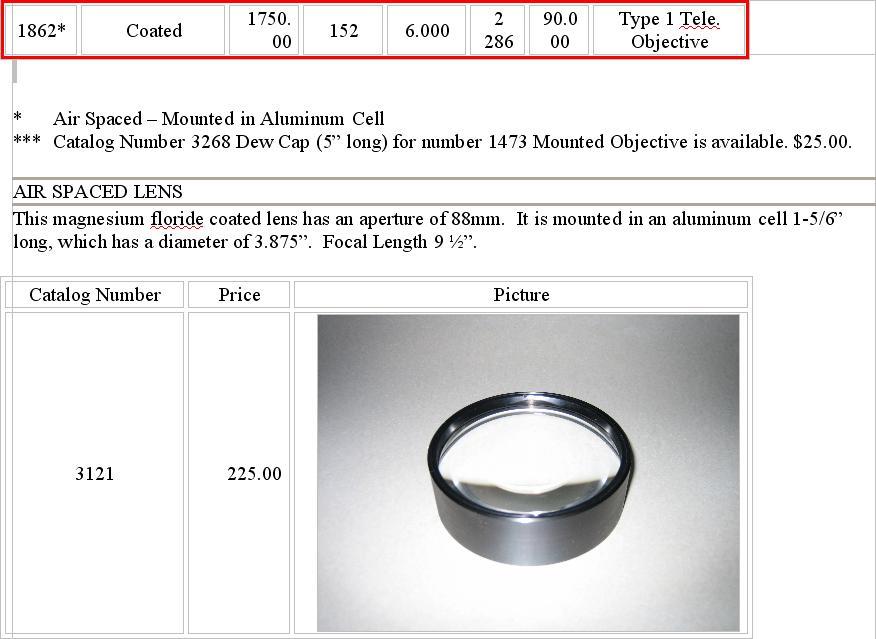

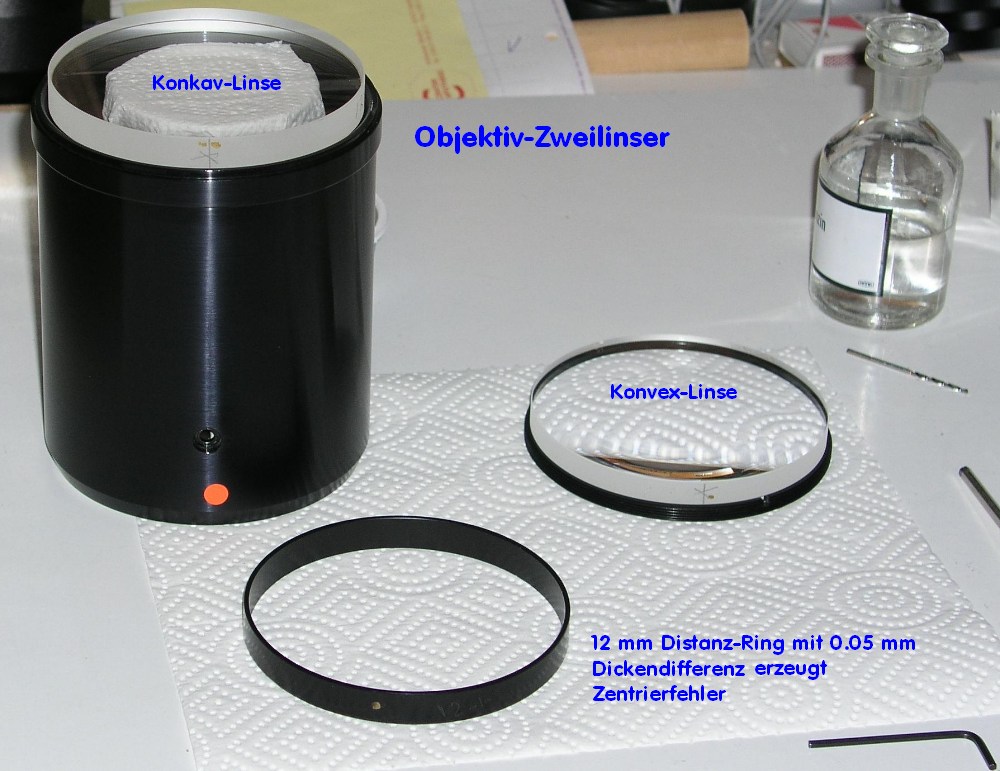

In vorliegender Email-Anfrage geht es um den optimalen Linsen-Abstand bei einem üblichen Zweilinser: Fraunhofer oder Steinheil.

Sternfreund Michael möchte wissen:

Guten Tag liebe Optik-Experten und Optik-Rechner,

mich würde einmal interessieren, wie man bei einem Luftspalt-Achromaten eigentlich den korrekten Linsenabstand ermittelt ?Gehen wir

z.B. einmal von einem typischen 100/1000 mm Achromaten aus mit einer K7/F2 Glaspaarung. Ich kenne das eigentlich so, dass die klassischen

Distanzplättchen meistens Dicken im Bereich 1 mm +/- 0,5 mm hatten, nur um mal so eine ganz GROBE Richtung zu nennen. Als ich vor

einiger Zeit mal den Bresser 102/1350 mm Achromaten in Händen hatte, wunderte es mich sehr, hier zwischen den Linsen einen Distanzring

von sage und schreibe 6 mm (!) zwischen den Linsen zu finden - also einen Luftspalt von 6 mm . Das kam mir extrem hoch vor, da ich wie gesagt,

bisher nur die klassischen Distanzplättchen aus Zinn-oder Bleifolie kannte, oder eben auch in neuerer Zeit Kunststoffdistanzringe, welche ich aber

stets nur mit Dicken von max. vielleicht 2 mm gesehen habe.Meines Wissens reguliert man über die Dicke des Luftspaltes doch zum einen den

Öffnungsfehler und zum anderen die Rest-Chromasie ?Wie würde man nun den optimalen Linsenabstand berechnen können um beide "Fehler"

möglichst klein halten zu können ?

Vielen Dank für Aufklärung !

Lieber Michael,

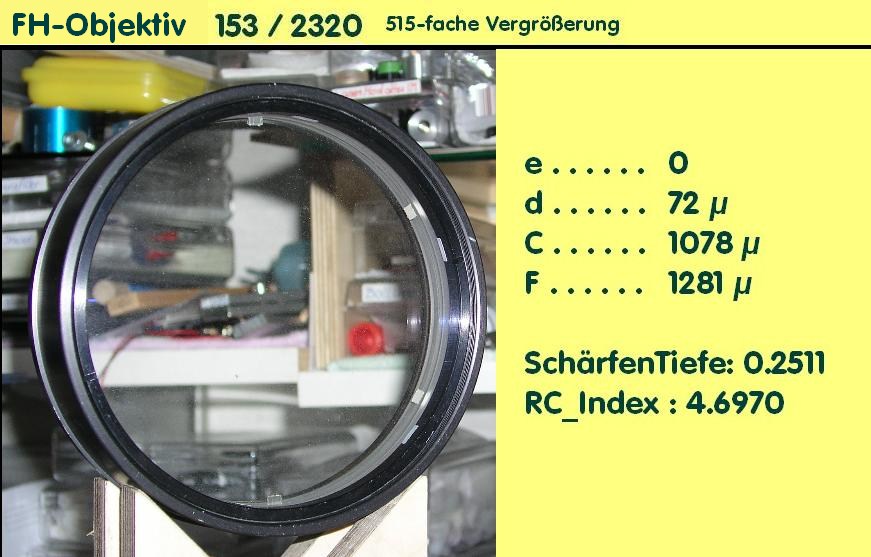

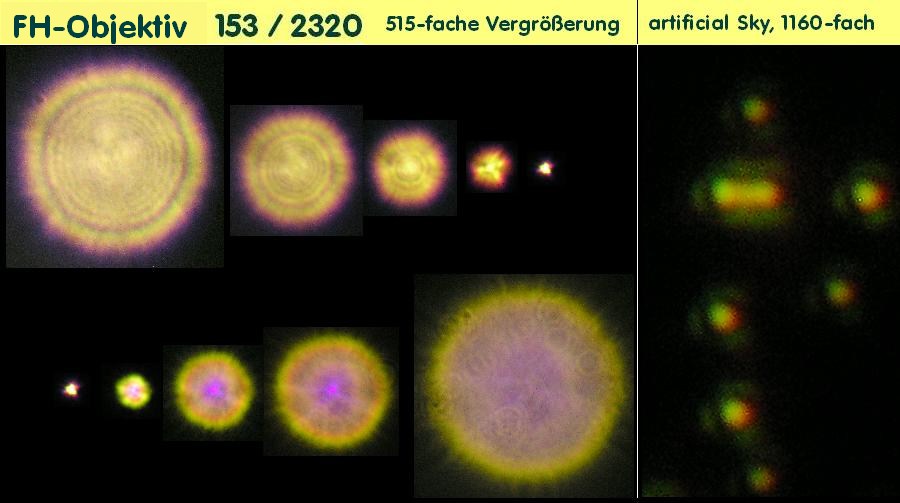

zunächst wäre zu unterscheiden, ob man ein Fraunhofer- oder ein Steinheil-Objektiv vor sich hat. http://rohr.aiax.de/FH-Steinheil.jpg

Dann macht es einen großen Unterschied, ob man die Frage des Linsenabstandes auf der Ebene eines Designers disktuiert, was im

Wesentlichen eine theoretische Diskussion ist, oder man zur Optimierung ein solches Objektiv in Händen hält und deshalb zunächst

vermessen muß. Hauptkriterium in diesem Fall ist der Öffnungsfehler, der sich in einem gewünschten Wellenlängen-Bereich auf Null

bringen läßt, entweder Grün 546.1 nm wave, oder Rot 656.3 nm wave. Die anderen Farben sind dann entweder leicht über- oder unter-

korrigiert. Bei einer FH-"Linse" war das System überkorrigiert und erst ein Distanz-O-Ring von ca. 4.5 mm zwischen den beiden Linsen

behob das Problem. Aus der Sicht des "Praktiker" muß man deshalb messen und probieren, bis man den richtigen Abstand hat.

Eine Berechnung über eine "Faustformel" ist aus mehreren Gründen schwierig: Wir kennen in der Regel die Glassorten nicht, besonders

bei den ED-Gläsern. Dann ist es ein großer Unterschied, ob man die Brechungs-Indizes aus dem Glaskatalog hat, oder vom tatsächlich

verwendeten Glas - muß ja nicht immer das Gleiche sein.

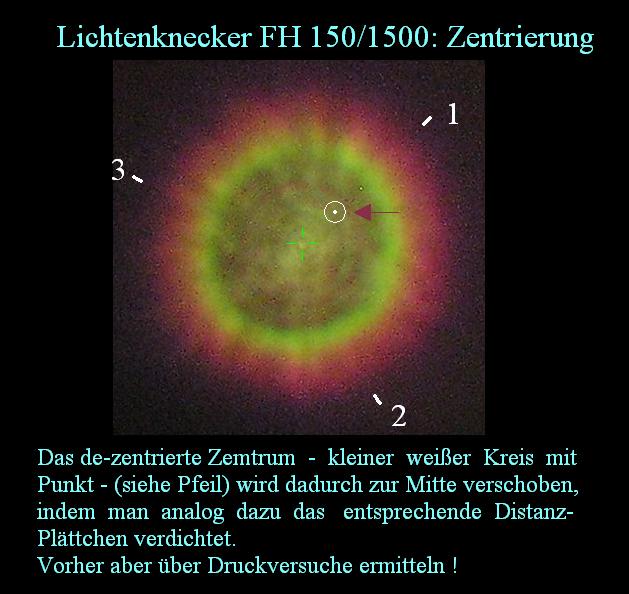

Beim traditionellen FH-Objektiv regelt man mit den Plättchen sowohl den Abstand, aber auch die Verkippung (Zentrierung) der Linsen:

Das ist in der Regel höchst empfindlich und muß dringend auf der opt. Bank kontrolliert werden, wenn man sich nicht gerade eine sog.

Achskoma einhandeln will.

Soweit erst mal meine Ausführungen - man kann also jetzt untere Kommentarfunktion verwenden:

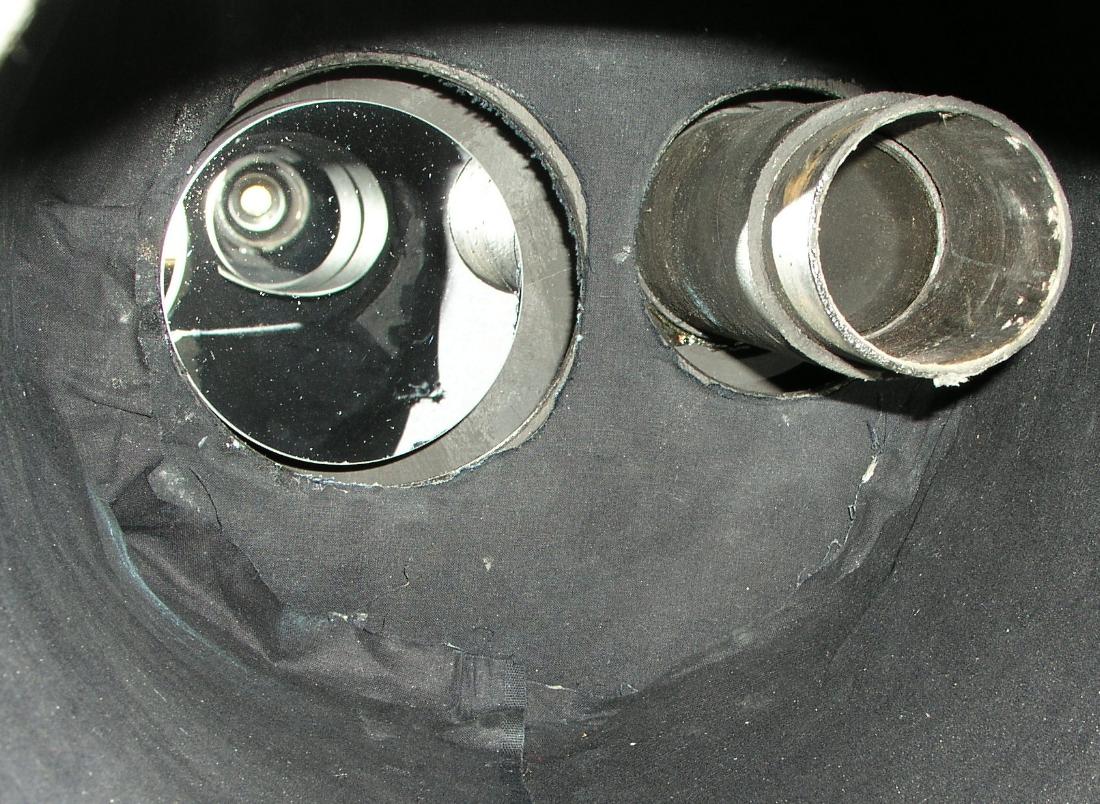

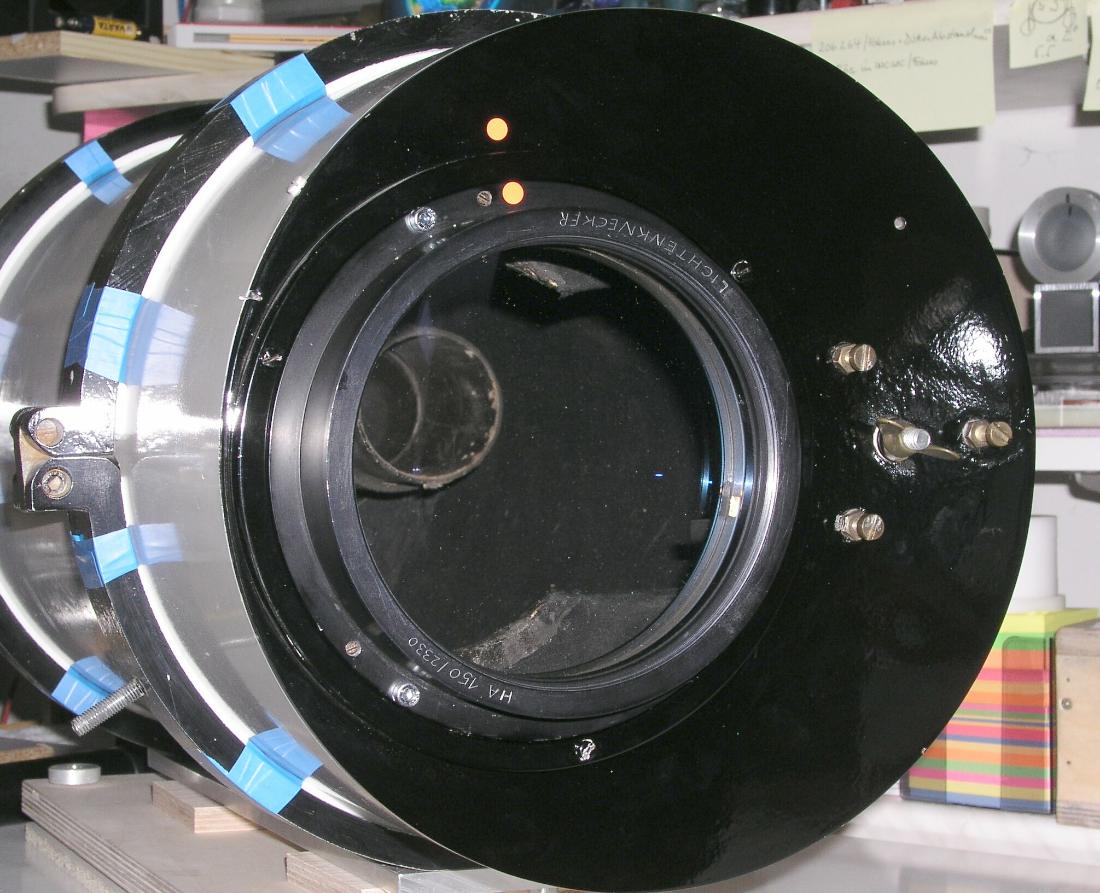

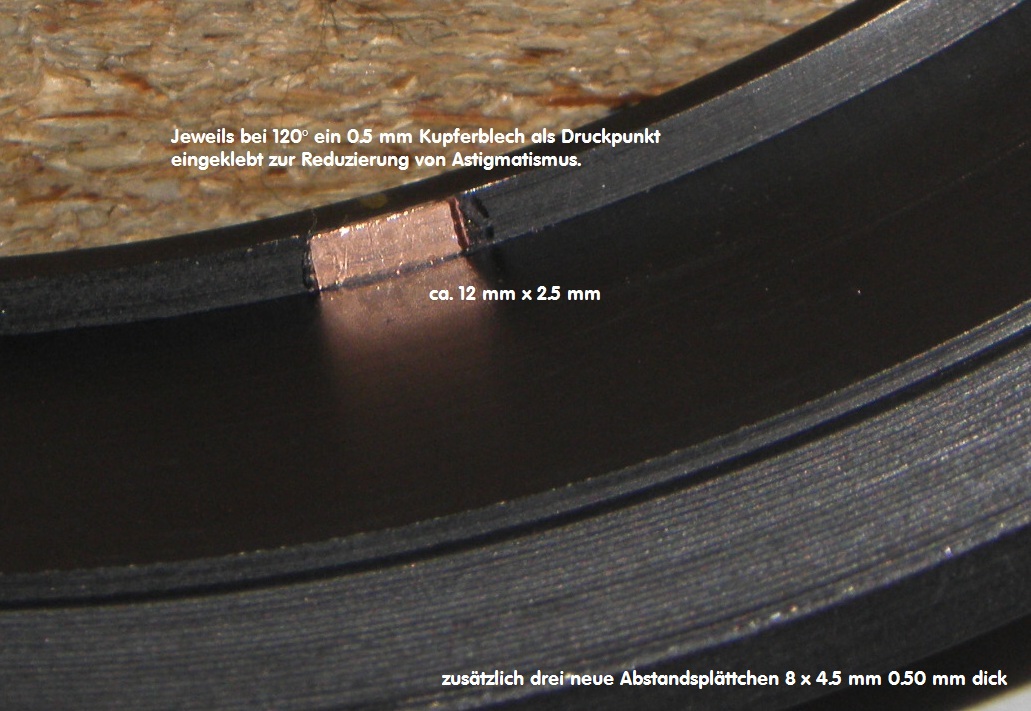

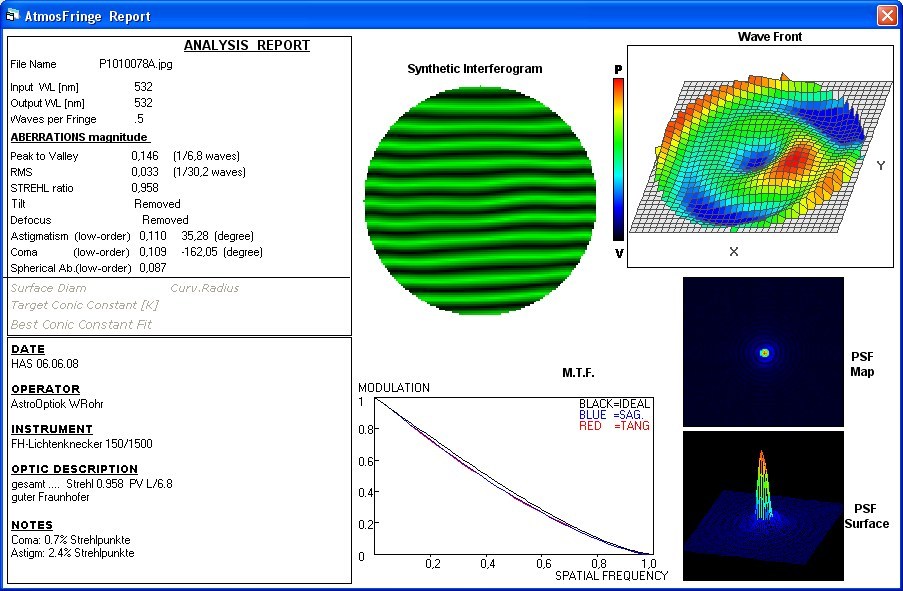

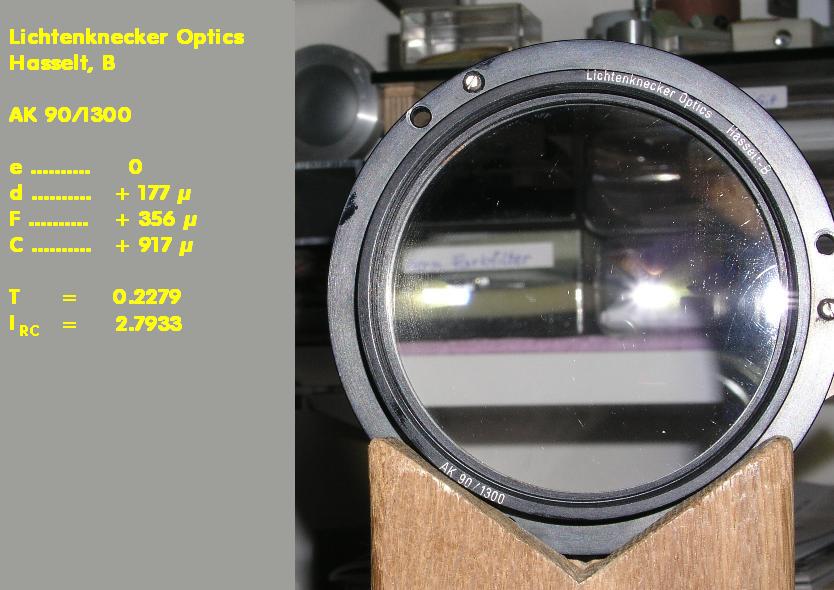

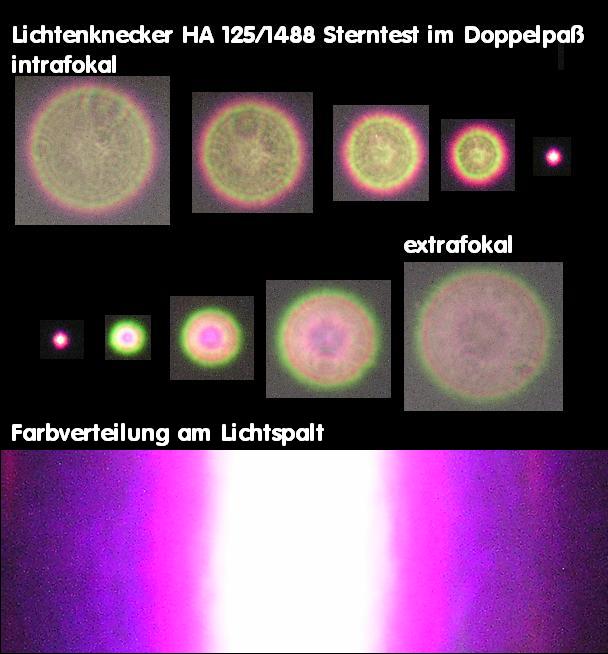

B088A Lichtenknecker Immersions-FH - 150 / 3630 Astigmatismu reduziert - Qualität erheblich gesteigert.

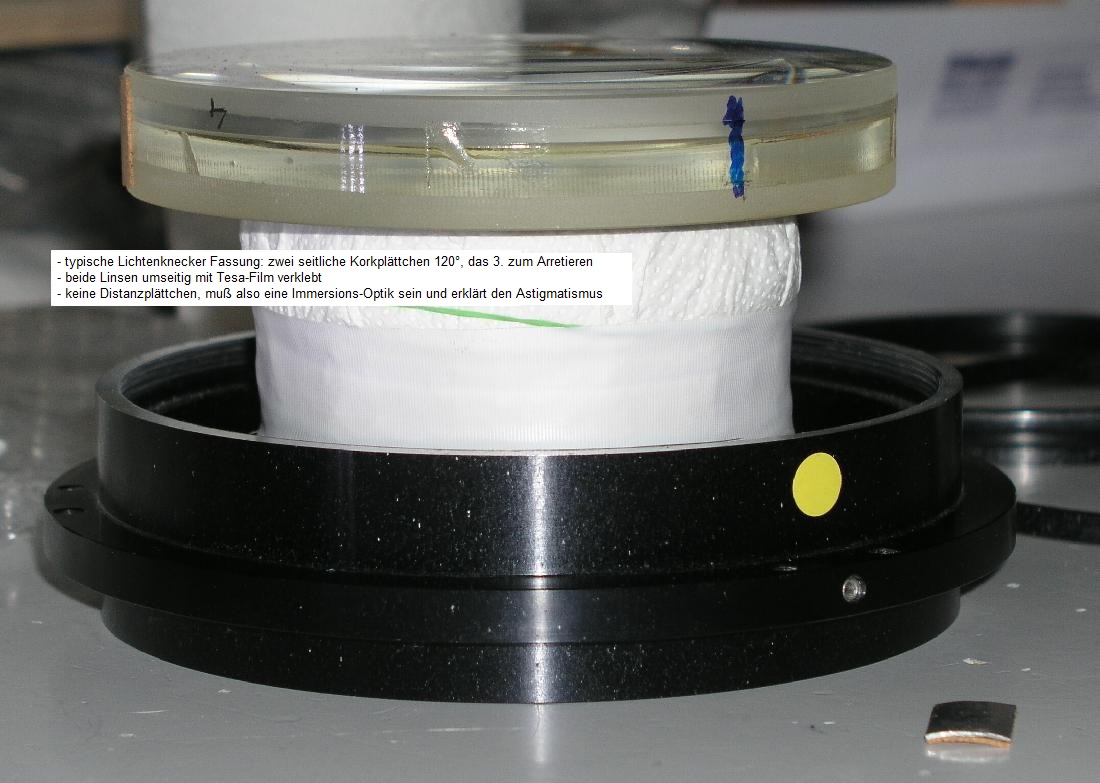

Besonders wenn es sich um sehr betagte Optiken handelt, möglicherweise 20 Jahre und älter, möchte man ein solches Objektiv nicht ruinieren

und nimmt sich entsprechend viel Zeit zum Nachdenken: Vier bis 5 Monate könnten es schon gewesen sein, bis man weiß, wie Dieter Lichten-

knecker damals sein Objektiv zusammengebaut hat. Es ist ein Immersions-Objektiv und abhängig von der Immersions-Flüssigkeit und der Paß-

genauigkeit der Innenflächen kann sich im Laufe der Zeit Astigmatismus "einschleichen", weil sich die Innenflächen"ansaugen" können. Diese

Vorüberlegungen führten nach einer ersten Bestandsaufnahme dazu, daß ich diese Optik mit spitzen Fingern anfasste, bis ich erneut beim Öff-

nen der Fassung bemerkte, daß ein umlaufender Tesa-Film die Beweglichkeit der beiden Linsenzueinander auf Null brachte. Was nun letztlich

für den deutlichen Astigmatismus verantwortlich war, kann man nur vermuten.

Aber die beiden Linsen konnte man nun leicht verschieben und vor allem verdrehen mit dem Ziel, den Astigmatismus zu reduzieren. Die Frage ist

nur in welche Richtung und wie groß die Drehung sein muß. Das muß dann jeweils über einen Zwischen-Test überprüft/verglichen werden. Nach

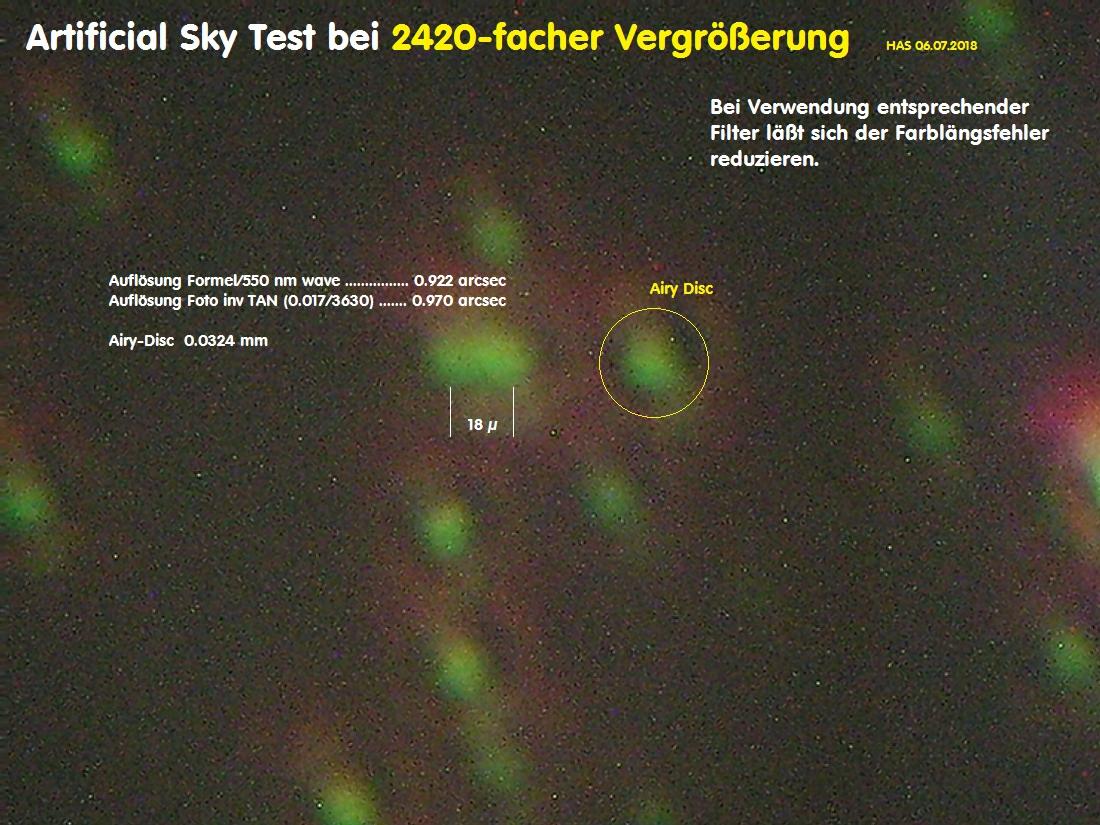

einer Drehung von 120° der oberen Bikonvex- oder Eintrittslinse im Uhrzeigersinn reduzierte der Astigmatismus auf PV L/7.4, und dieser Wert ver-

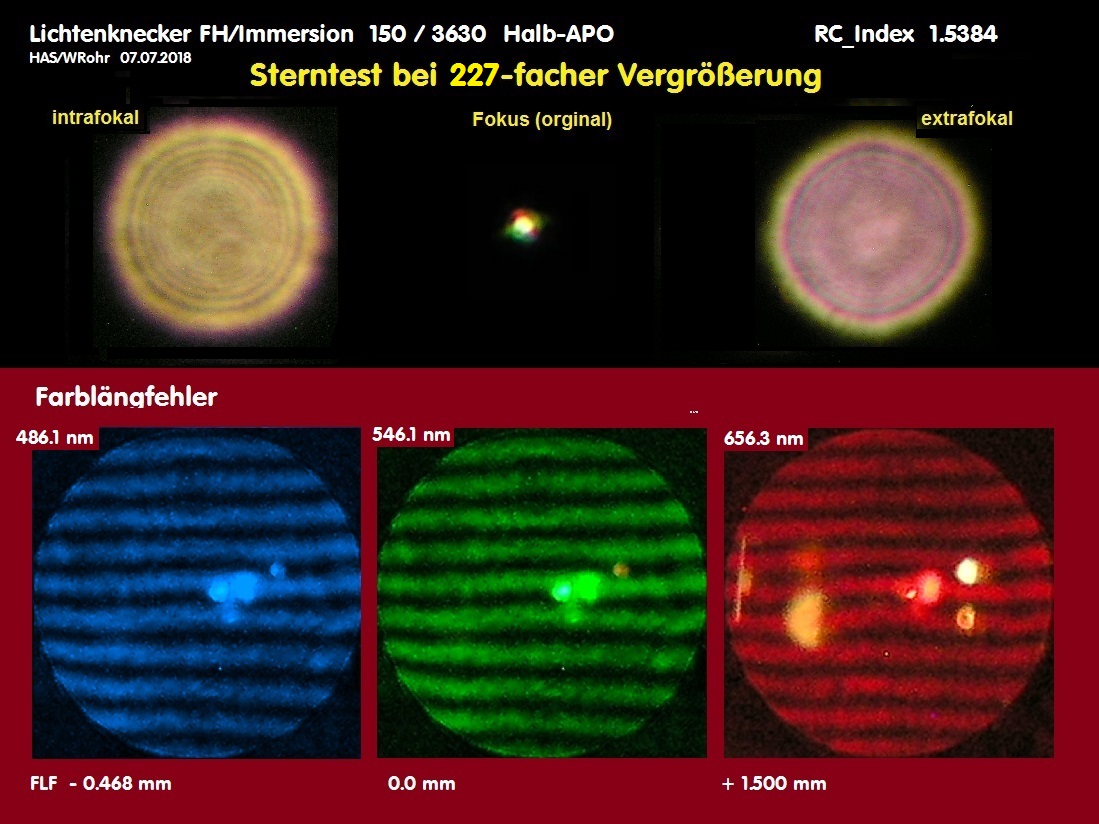

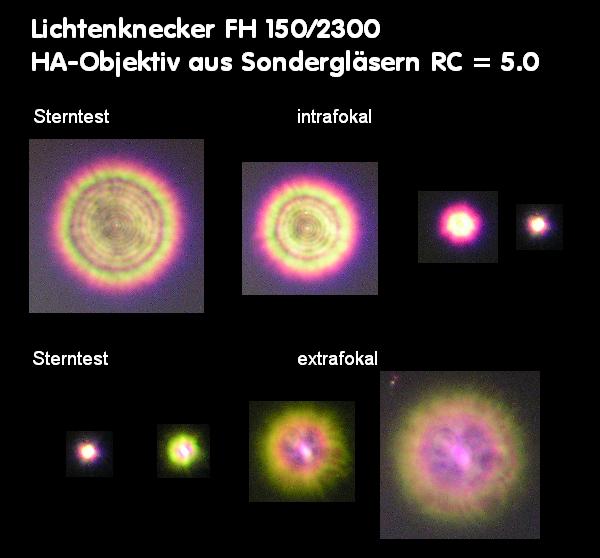

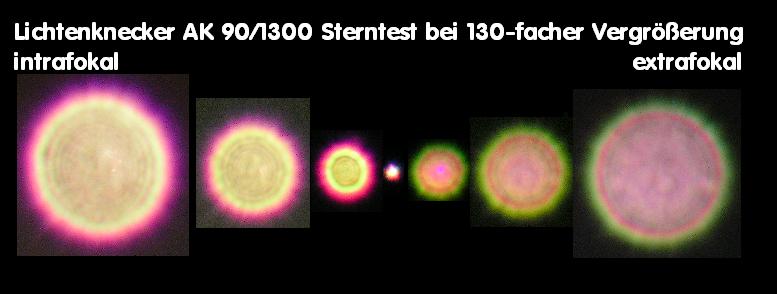

schwindet deshalb in der Auflösung, wie der Artificial Sky Test bei 2420-facherVergrößerung zeigen kann. Der bei FH-Optiken übliche Farblängs-

fehler (rot) reduziert sich nachts durch die Rot-Unempfindlichkeit unserer Augen und blau/violett könnte man über einen schwachen Gelb-Filter

abschneiden. Bei einer Öffnung von F/24 kann man mehr nicht erwarten. Für die Mond- und Planeten-Beobachtung ist dieses Objektiv also sehr

wertvoll.

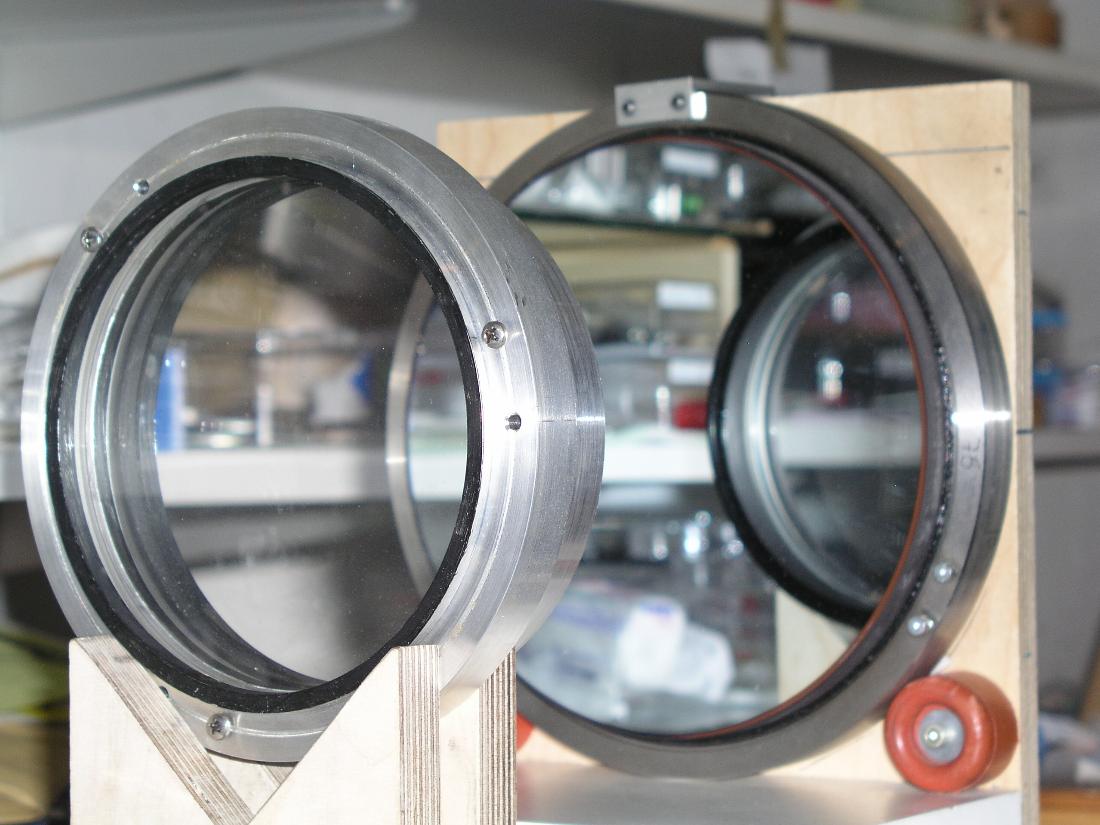

Die Fassungen von Lichtenknecker waren immer sehr gut durchdacht: Auf den untersten Ring in der Fassung sind im Winkel von 120° je

ein dünnes 2mm Korkplättchen aufgeklebt, auf dem das FH-Doublet ruht. Seitlich wird der Linsenblock ebenfalls von einem Korkplättchen

gestützt, in gleicher Orientierung wie die unteren Druckpunkte. Das dritte seitliche Korkplättchen kann über eine Schraube zart fixiert werden,

also unbedingt Druck vermeiden. Von oben drückt ein Haltering auf den Linsenblock und ein abschließender Schraubring hält alles in

Position - schon exakt so gedreht, daß kein zusätzliches Spiel entsteht und der Linsenblock "klappern" würde.

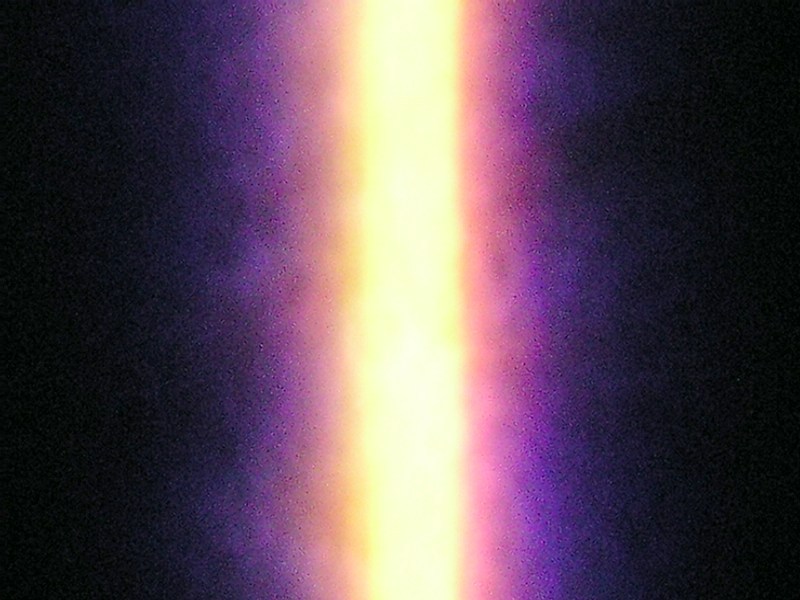

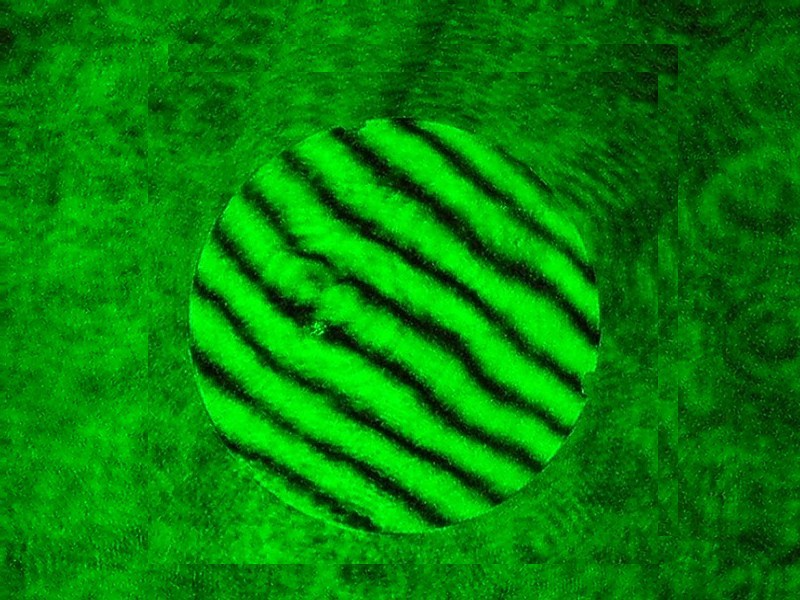

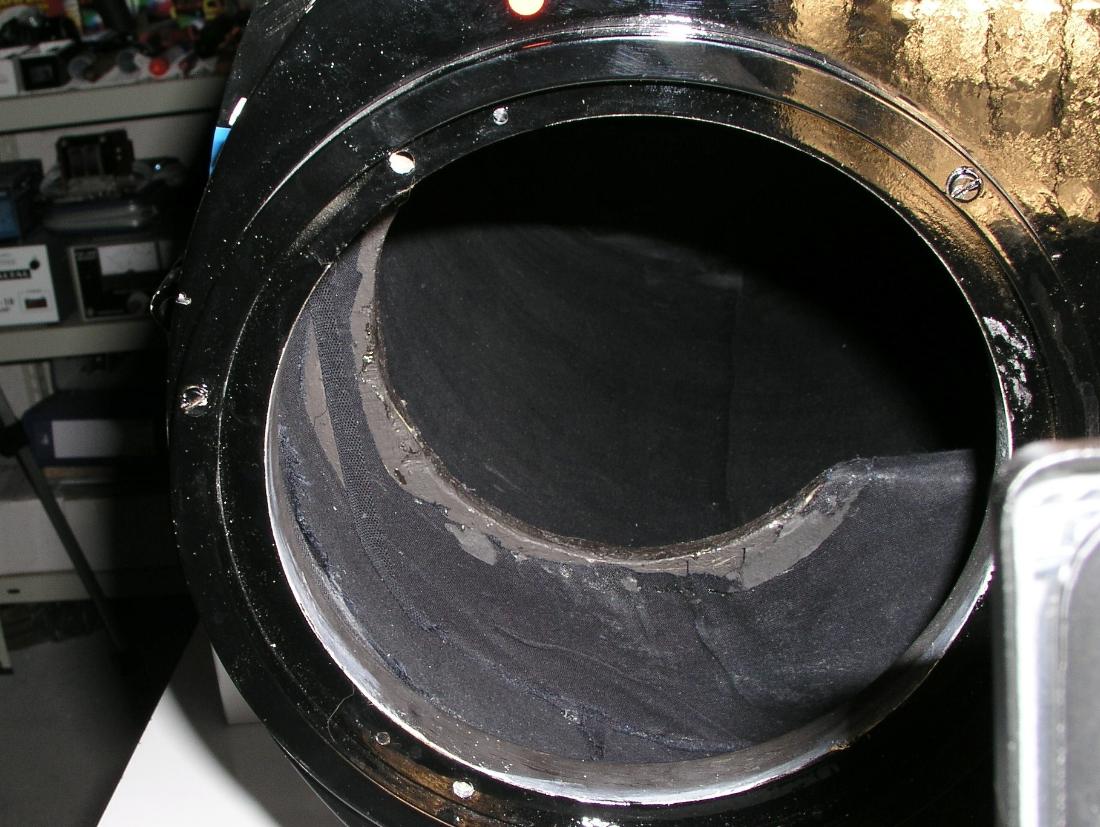

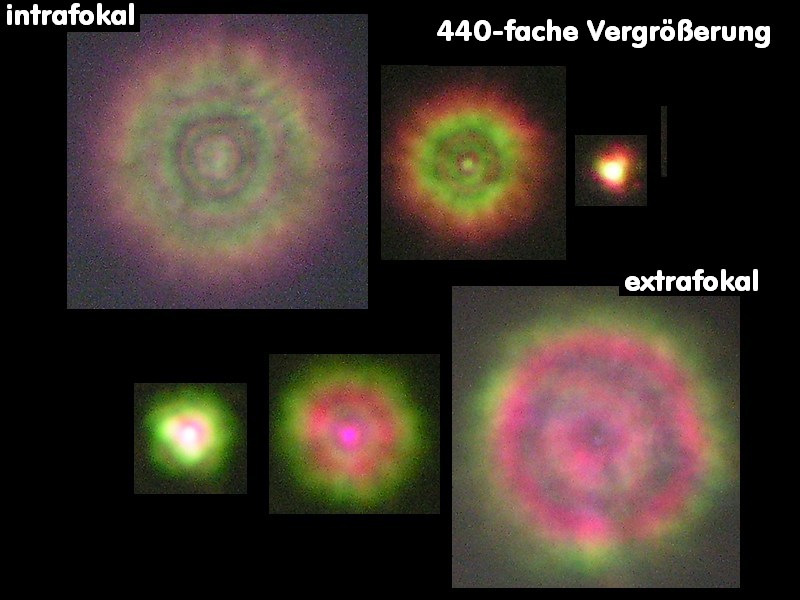

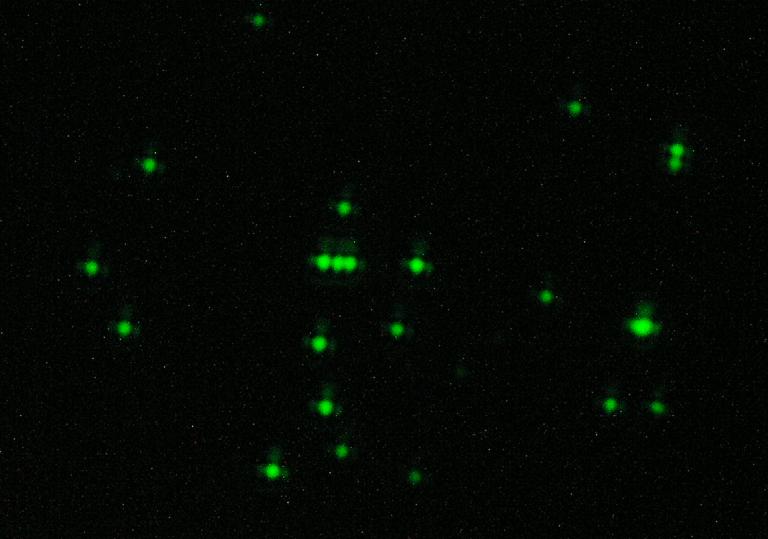

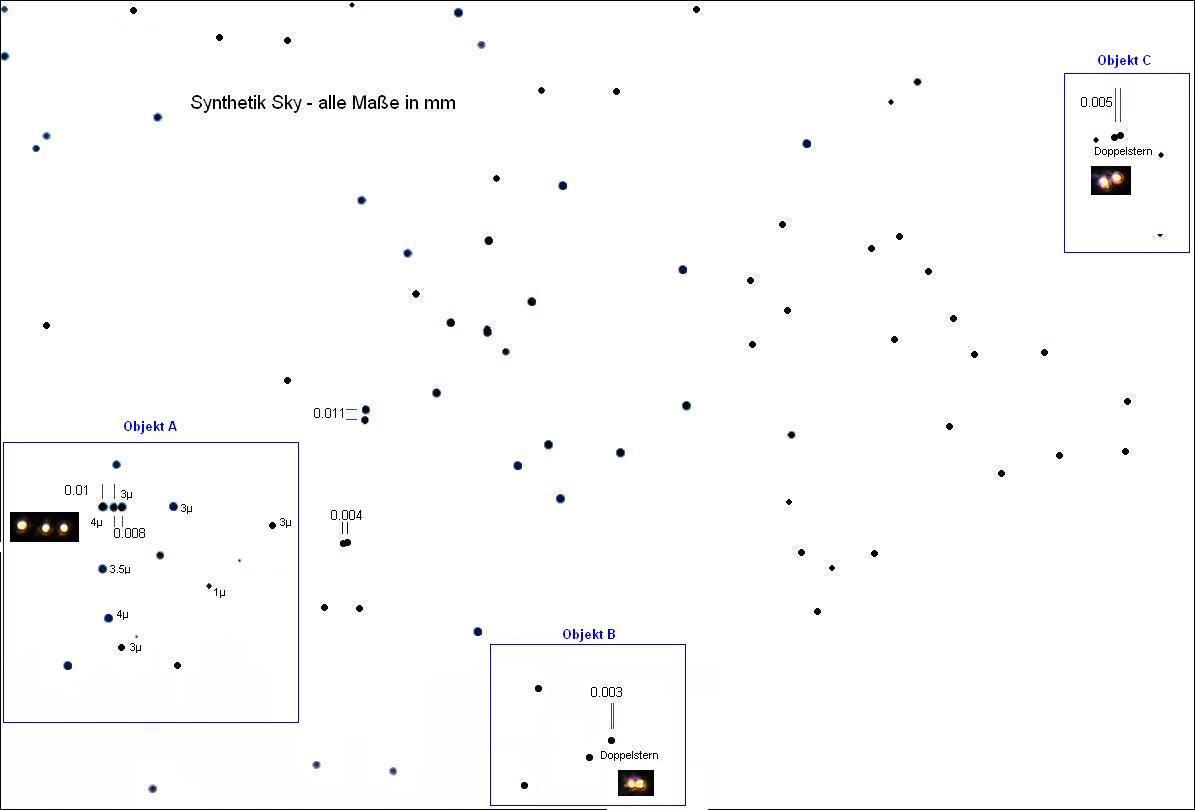

Astigmatismus zu Beginn. Über den Artificial Sky Test kann man bei hoher Vergrößerung sehr deutlich den Astigmatismus von PV L/2 dar-

stellen, den es nach Möglichkeit zu beseitigen gilt. Immersions-Optiken können über die Jahre einen Astigmatismus entstehen lassen, be-

sonders wenn die Innenradien nicht exakt übereinstimmen. Dann "saugen" sich nämlich die Flächen an, und erzeugen den unerwünschten

Astigmatismus, wie im Bild zu sehen.

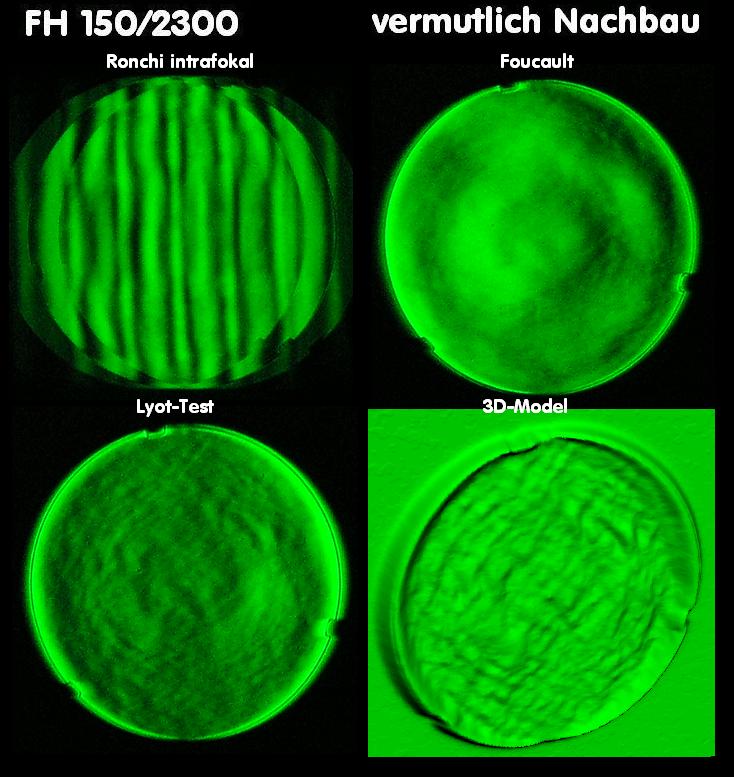

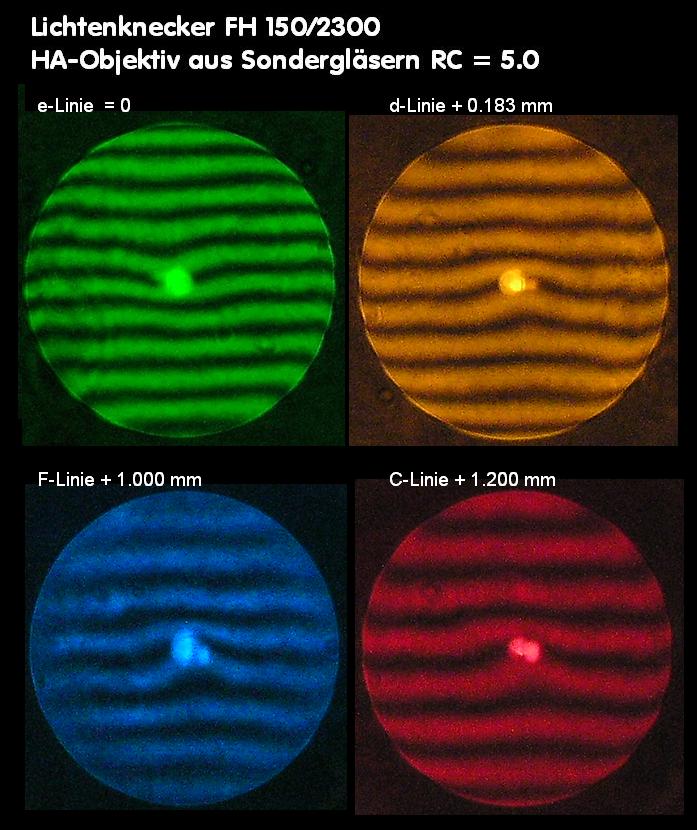

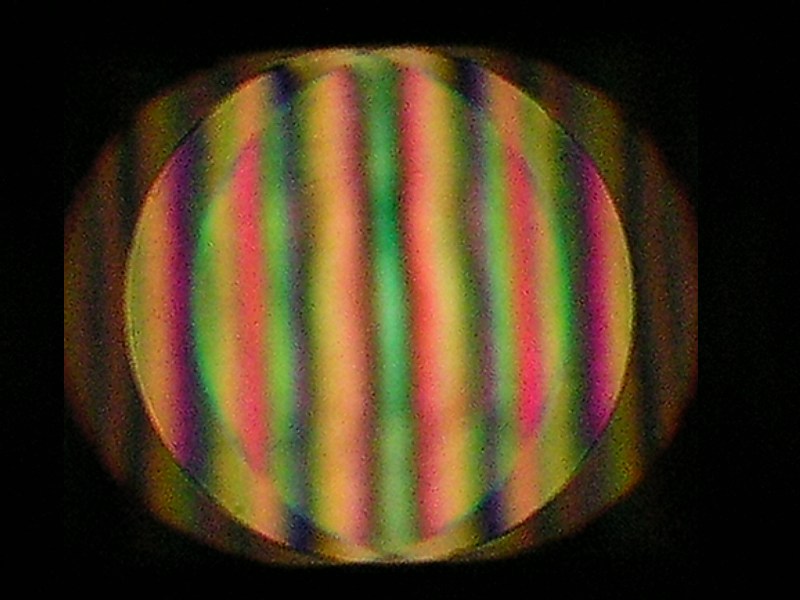

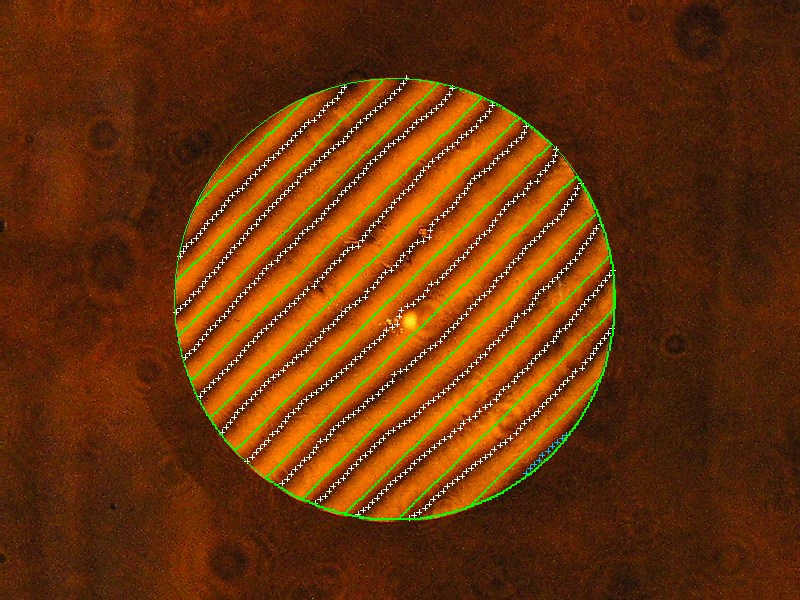

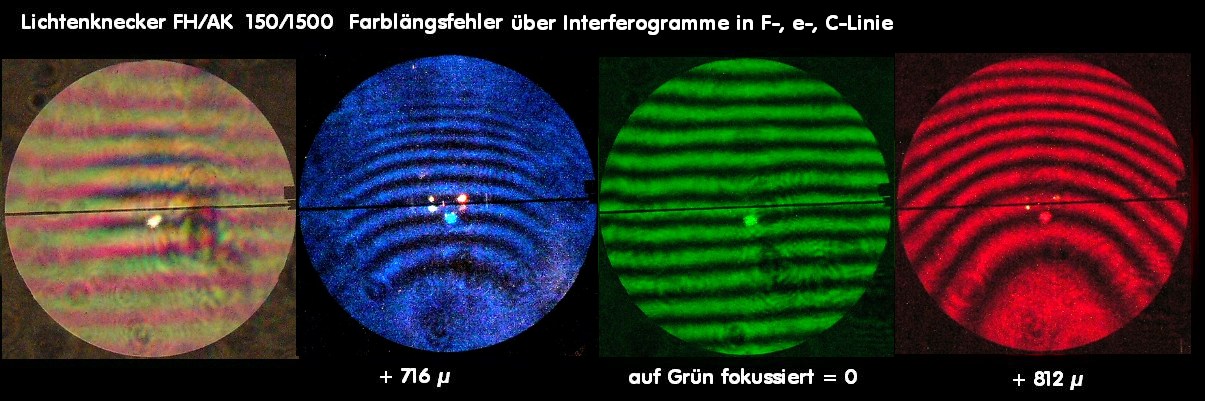

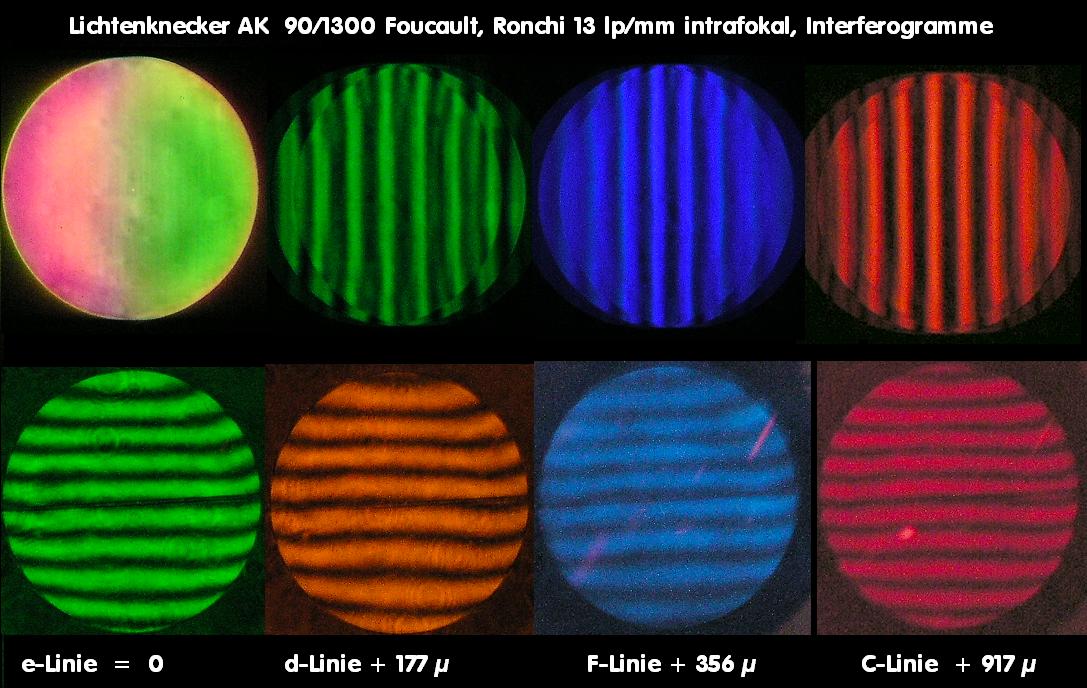

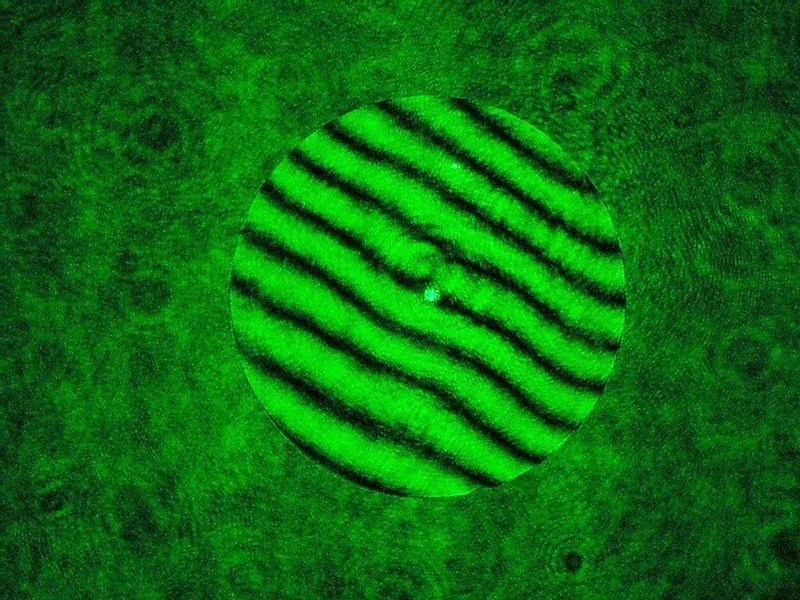

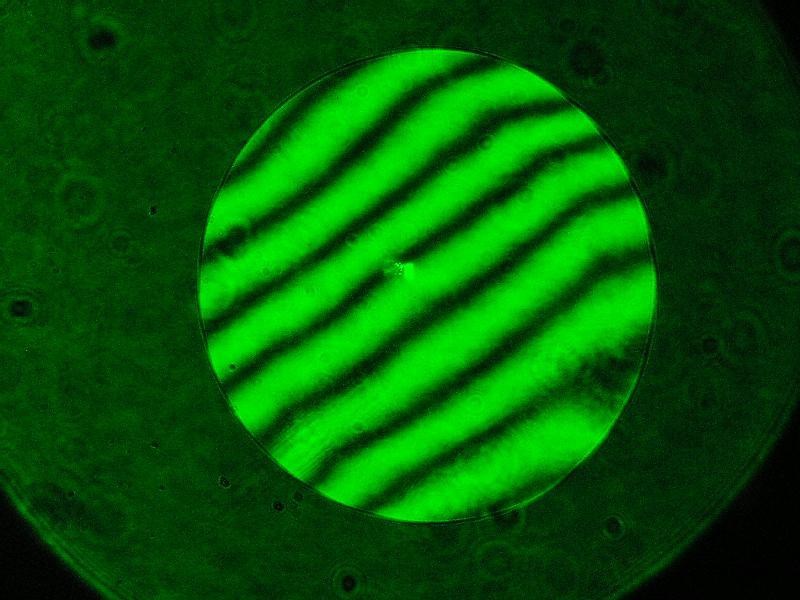

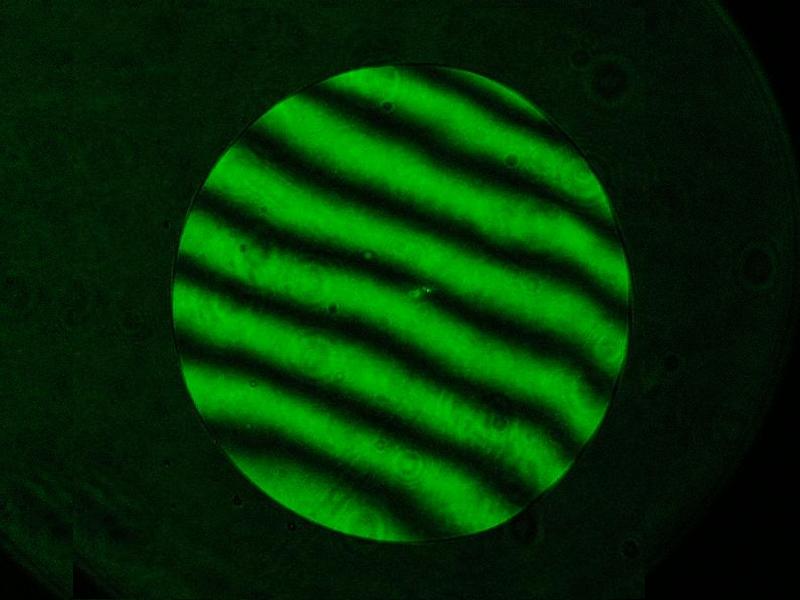

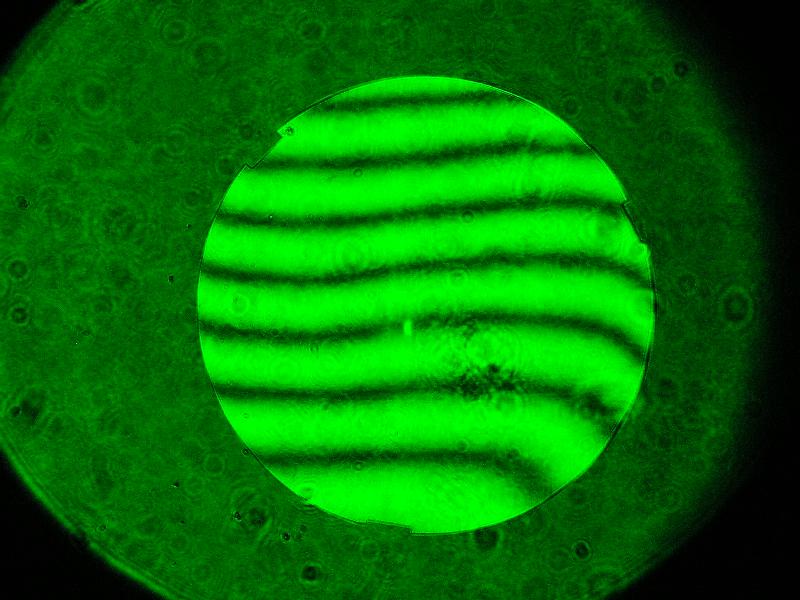

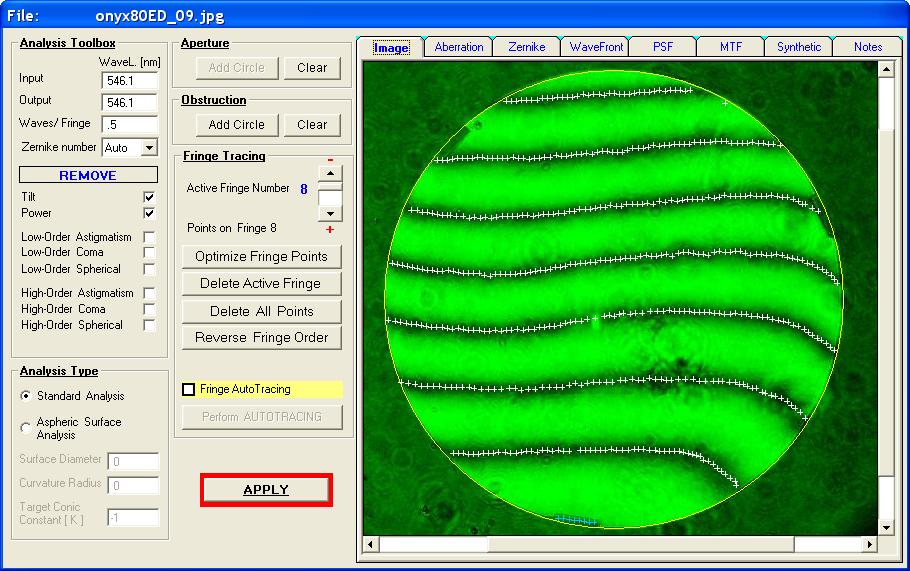

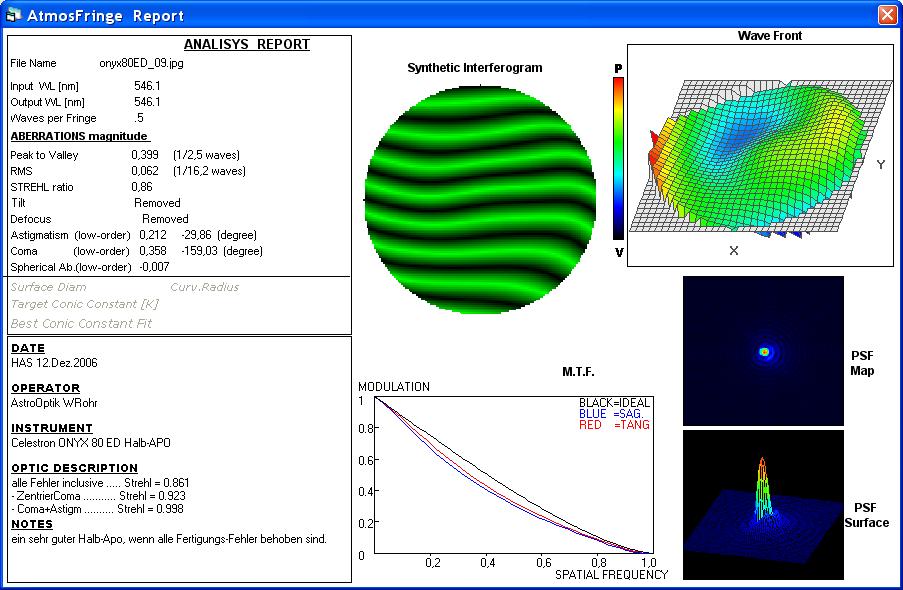

Astigmatismus in Größe von PV L/2. Die Interferenzstreifen laufen konisch auseinander, je nach Lage des Fehlers.

Astigmatismus nach Optimierung. Ein Öffnungsverhältnis von F/24 erzeugt beim Artificial Sky Test keine scharfe Abbildung mehr, was bereits

mathematisch begründbar ist. Im vorliegenden Beispiel liegt die Auflösung in der Gegend vom 18 Mikron, sodaß feinere Strukturen nicht

abgebildet werden können und das Bild unscharf erscheint - anders als bei einem kurzbrennweitigen Refraktor.

Warum ist bei langen Brennweiten der Artificial Sky Test "unschärfer" ?

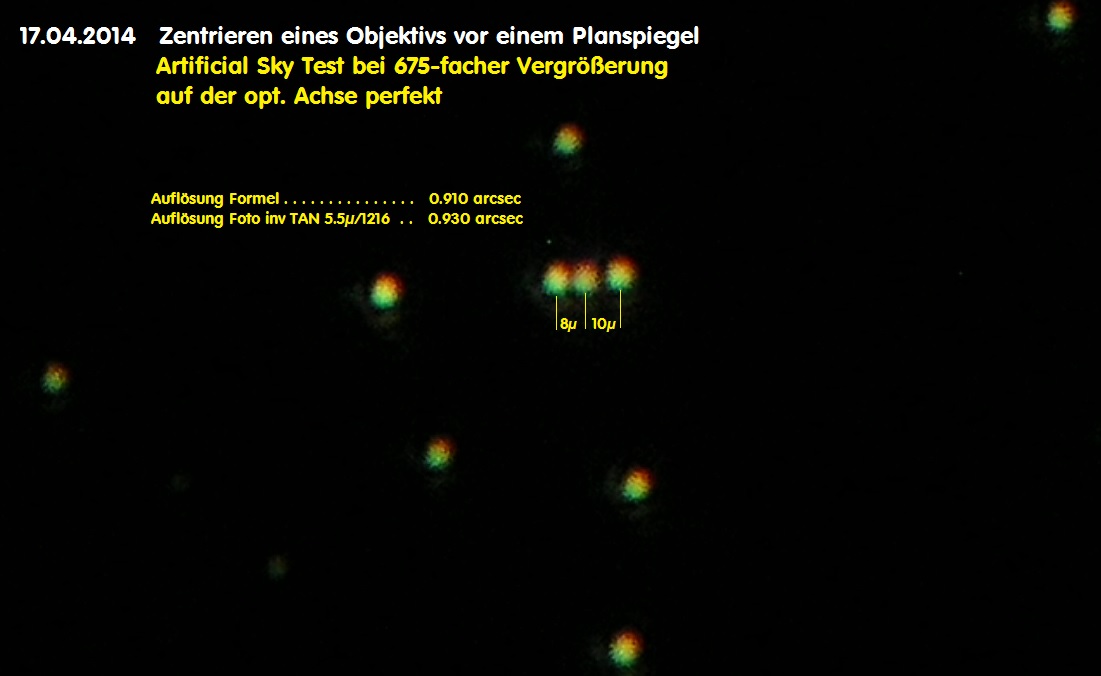

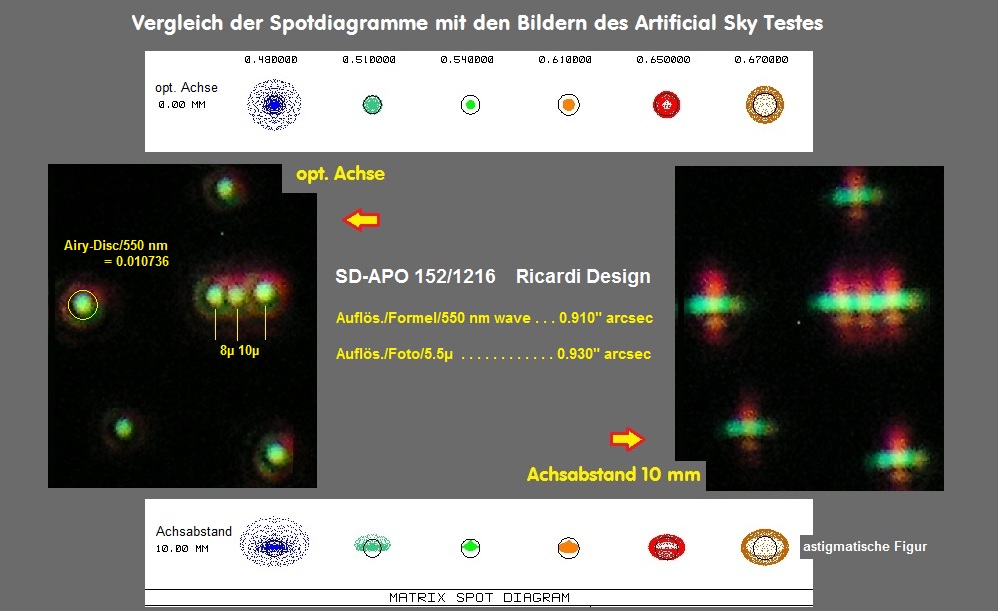

Die Auflösung eines Fernrohres mit Durchmesser 150 mm und 550 nm wave liegt bei 0.922 arcsec. Über den Invers Tangens läßt sich rechnen:

inv TAN(0.016/3630) = 0.910 arcsec . Der Abstand der mittleren Dreiergruppe mit Abstand 0.018 Mikron muß also gerade so aufgelöst werden und

bestätigt damit die allgemeine Formel. Je kürzer aber der Fokus des Teleskopes bei gleichem Öffnungsdurchmesser ist, umso kleiner ist deshalb

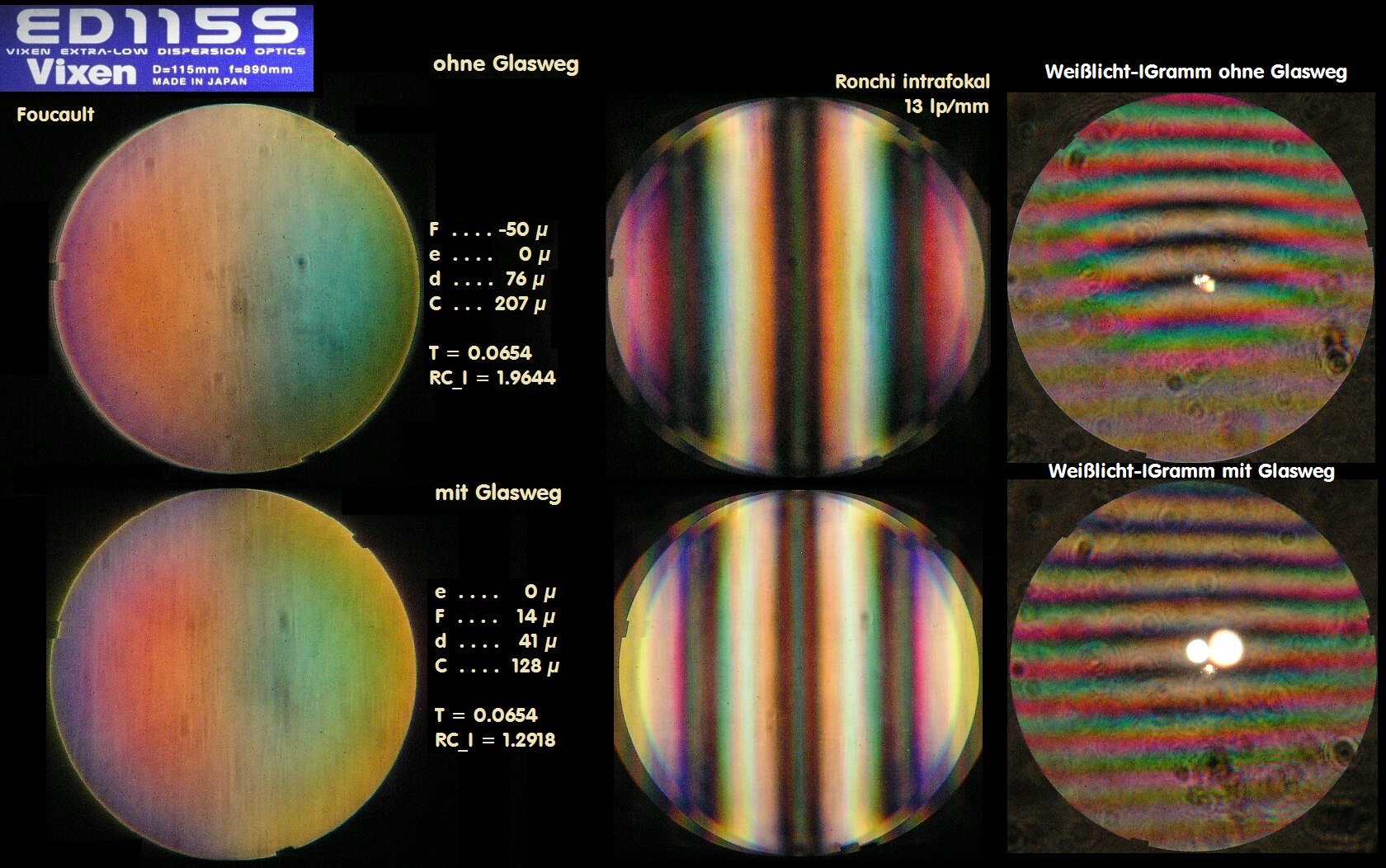

der Abstand im Fokus, der aufgelöst werden kann. Siehe dazu diese Beispiel mit jeweils kürzerer Brennweite. F041 Artificial Sky Test u. weitere Berichte

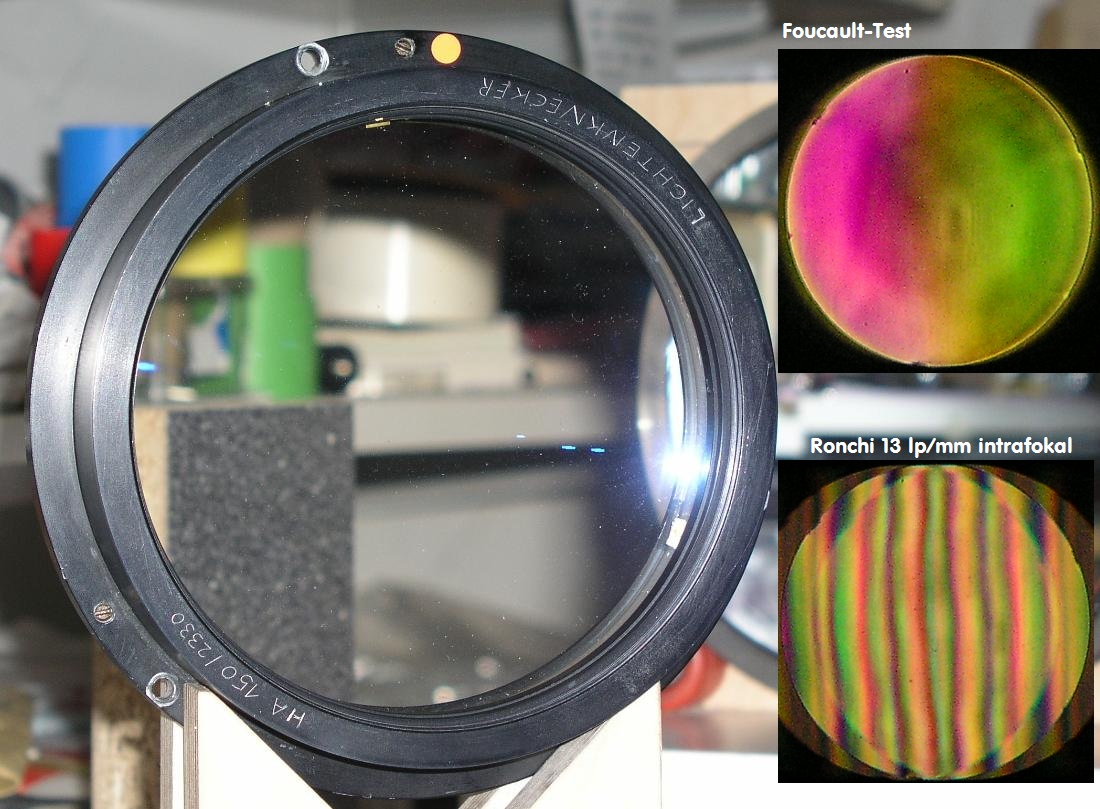

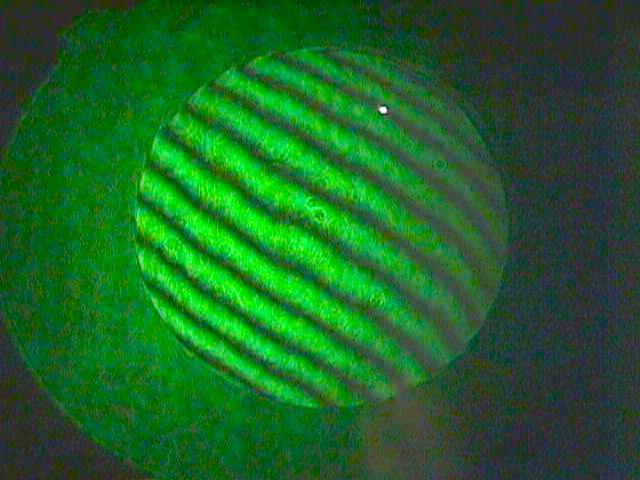

Astigmatismus in Größe von PV L/7.4. Der Vergleich mit dem oberen Interferogramm ist deutlich. Die Streifen sind erheblich paralleler zueinander.

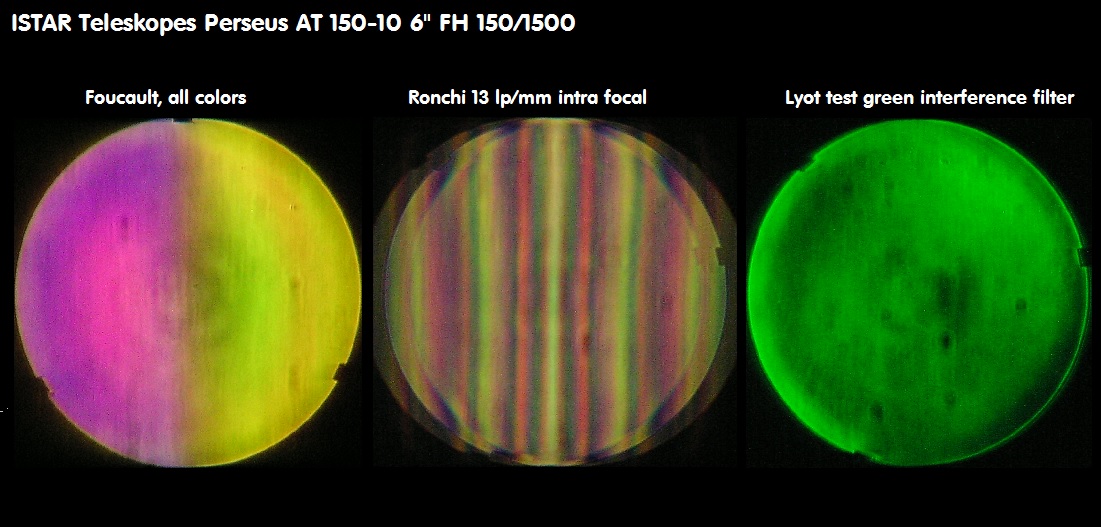

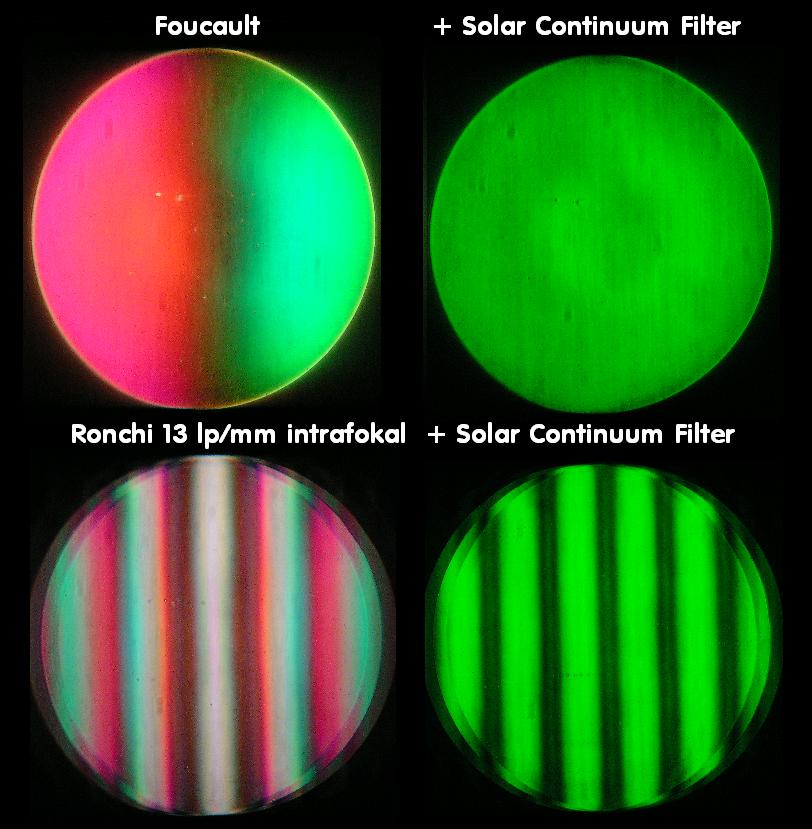

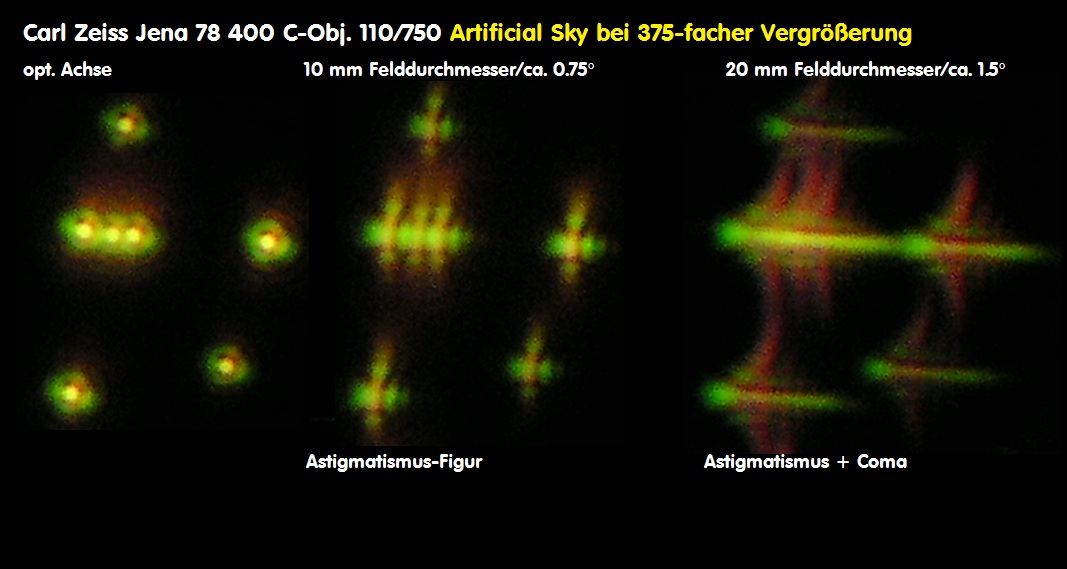

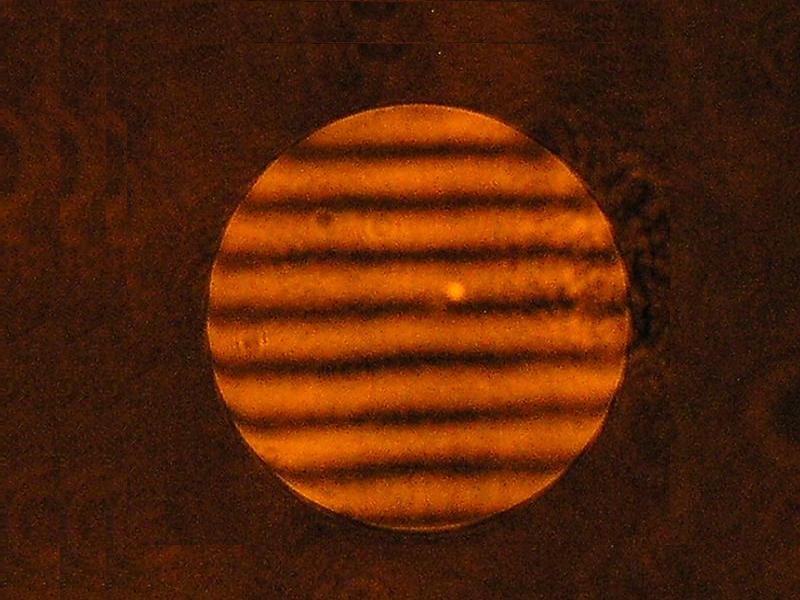

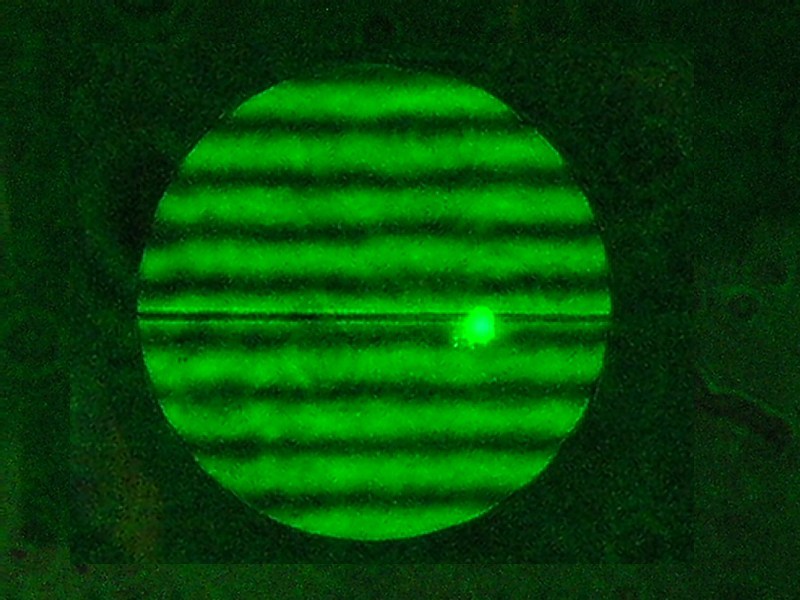

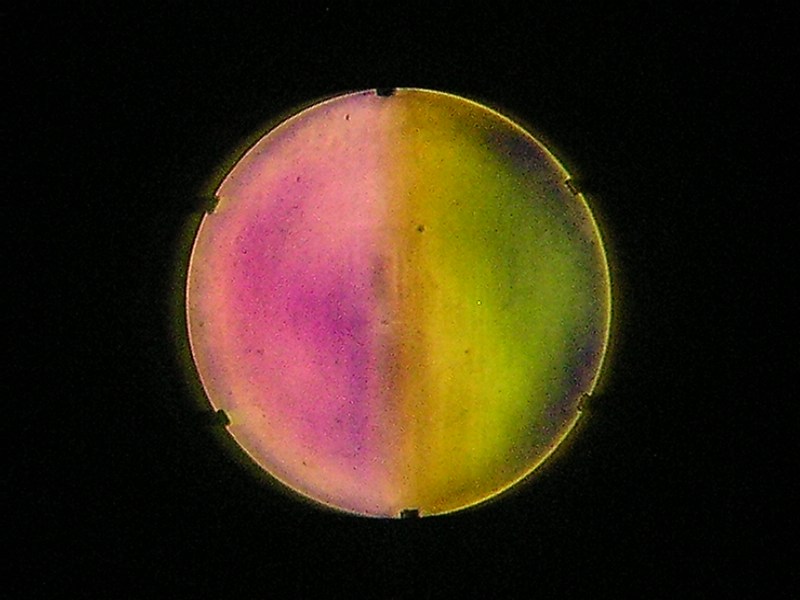

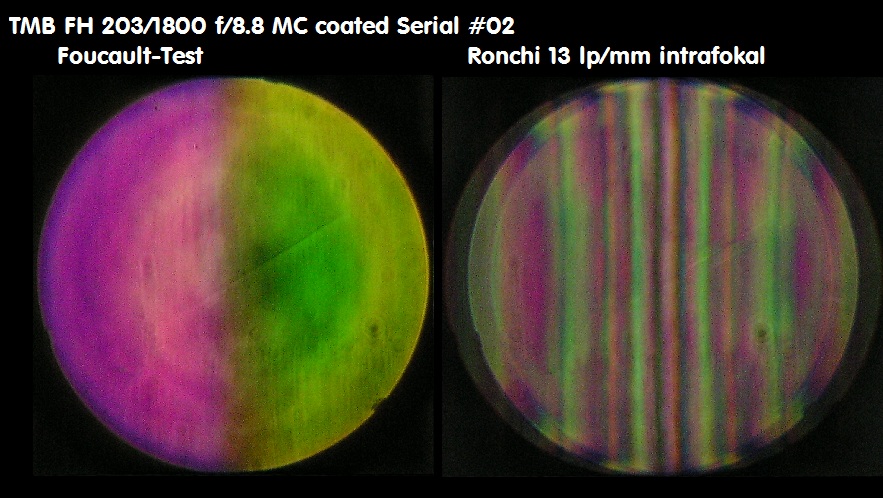

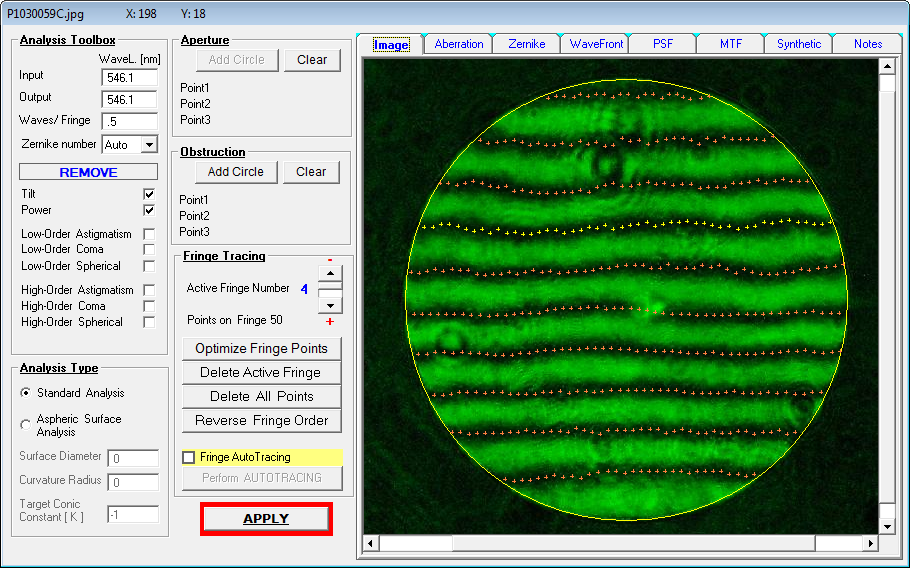

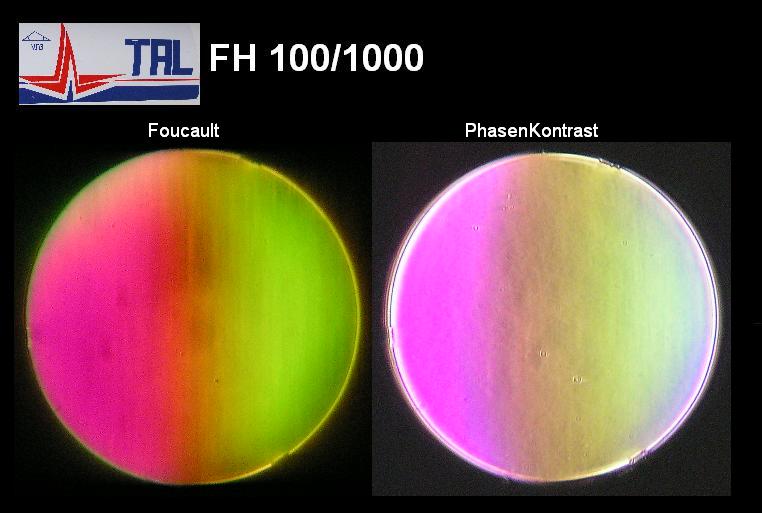

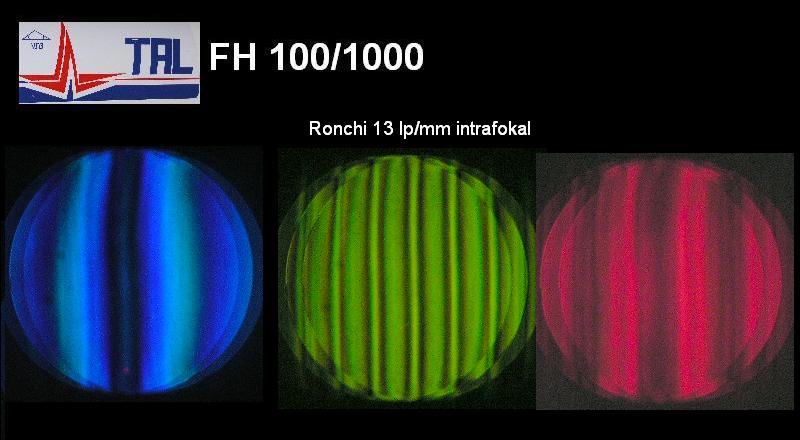

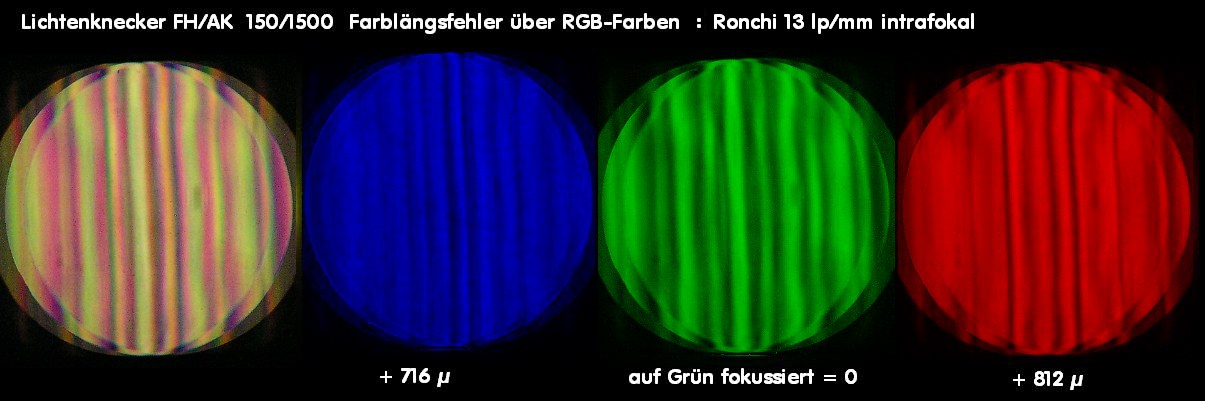

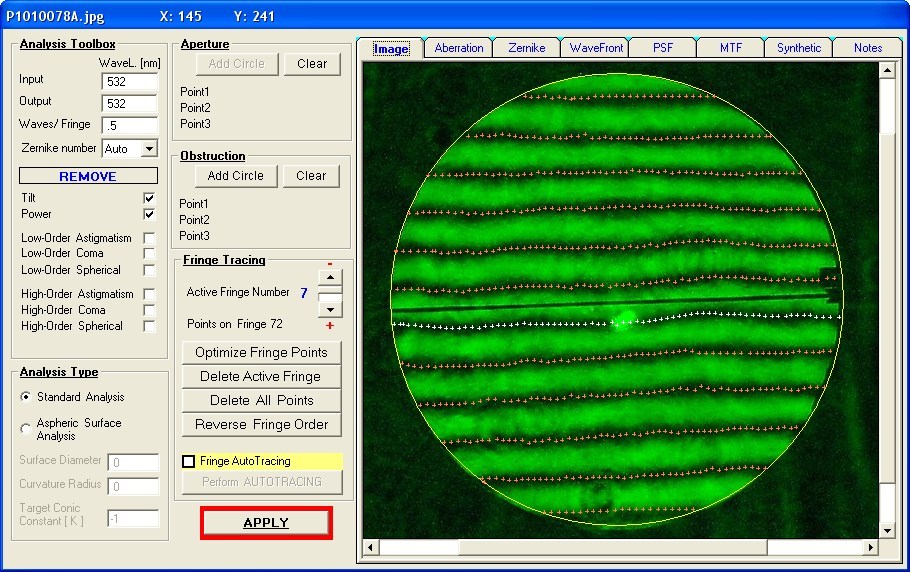

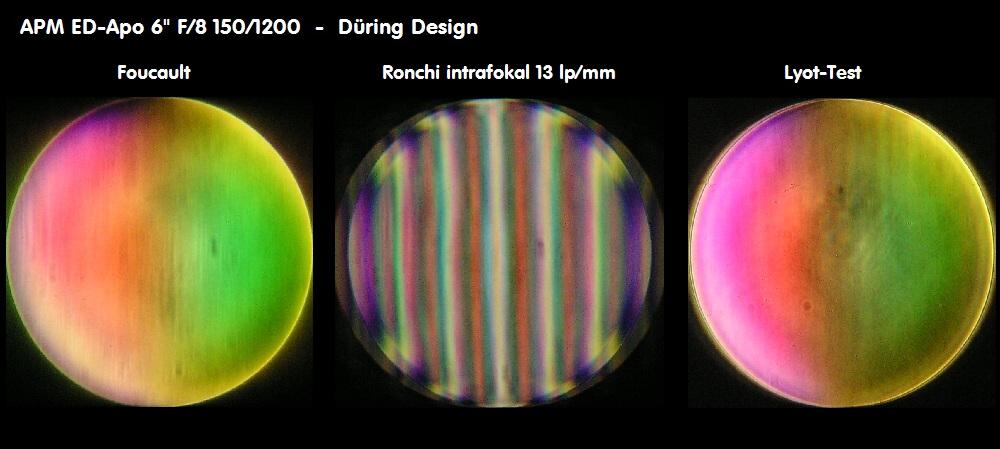

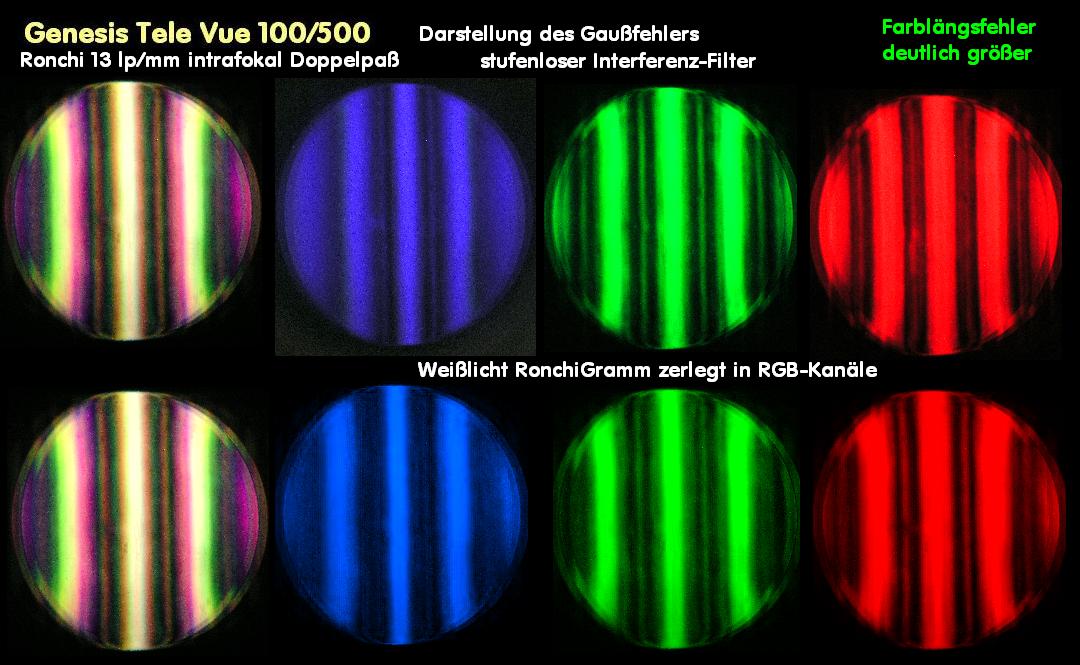

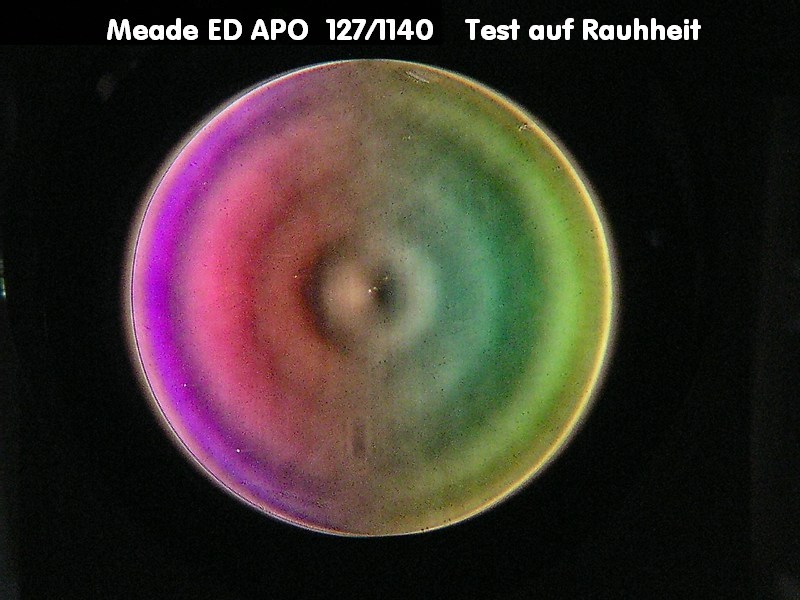

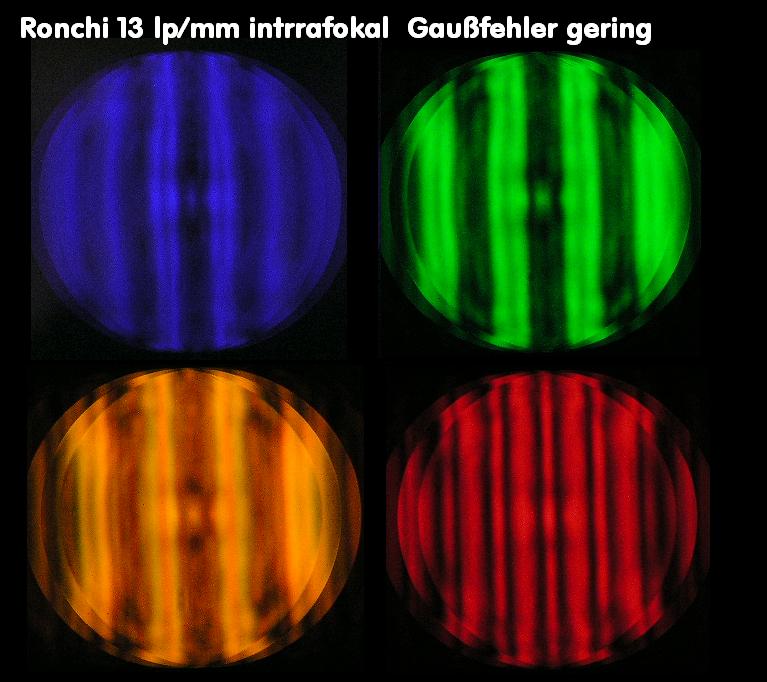

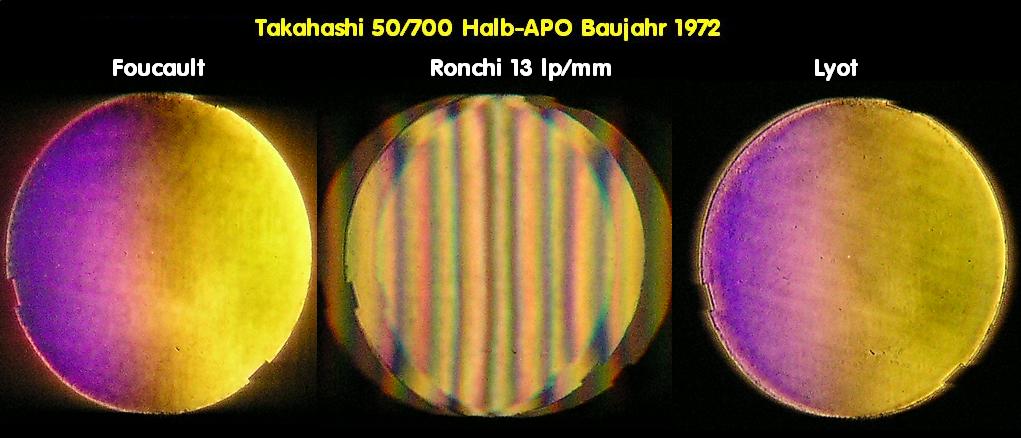

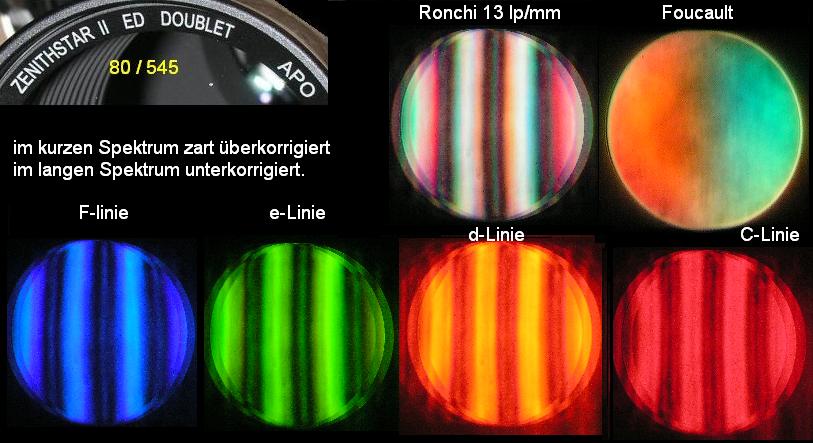

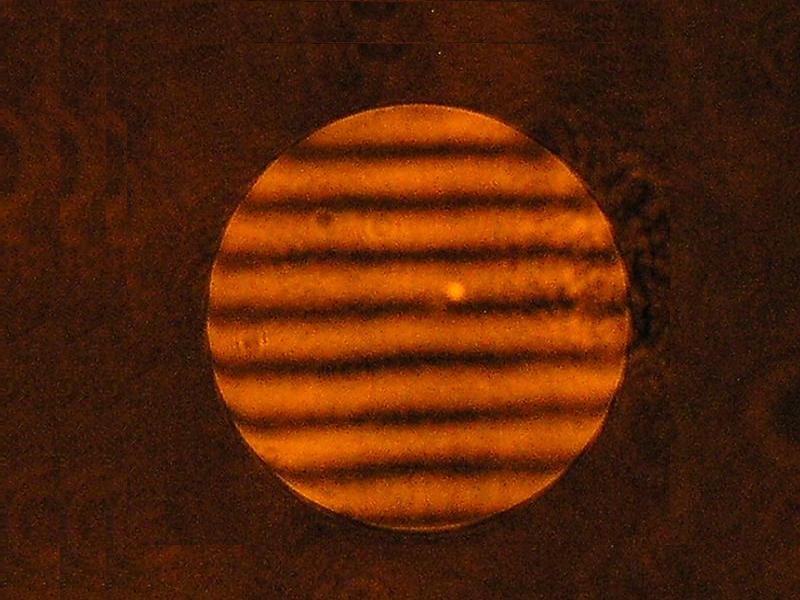

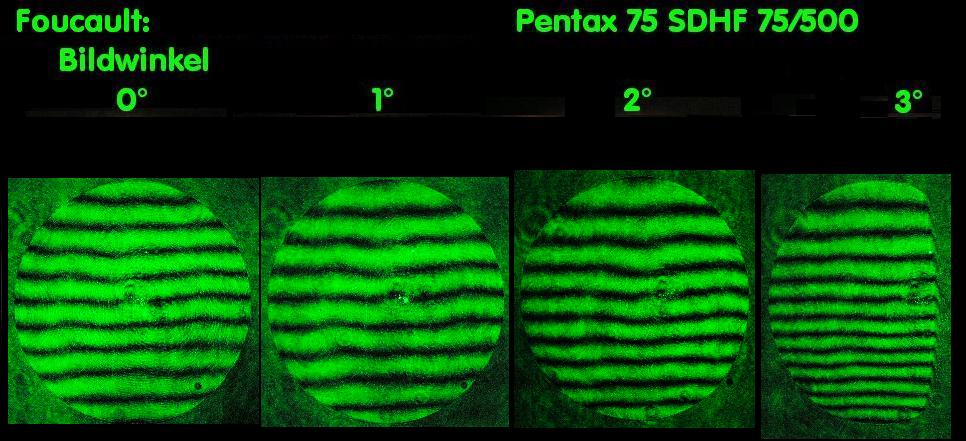

Ein Ronchi-Test bei 13 lp/mm intrafokal zeigt, daß die Mittelpunktsstrahlen einen geringfügig längeren Fokus haben.

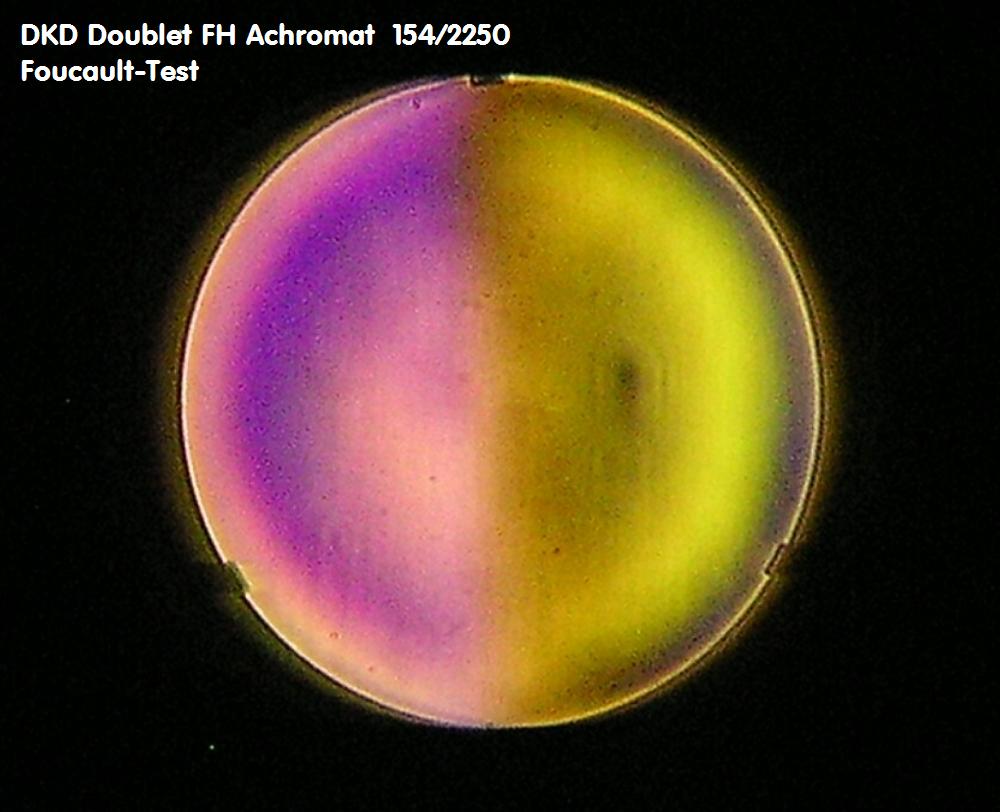

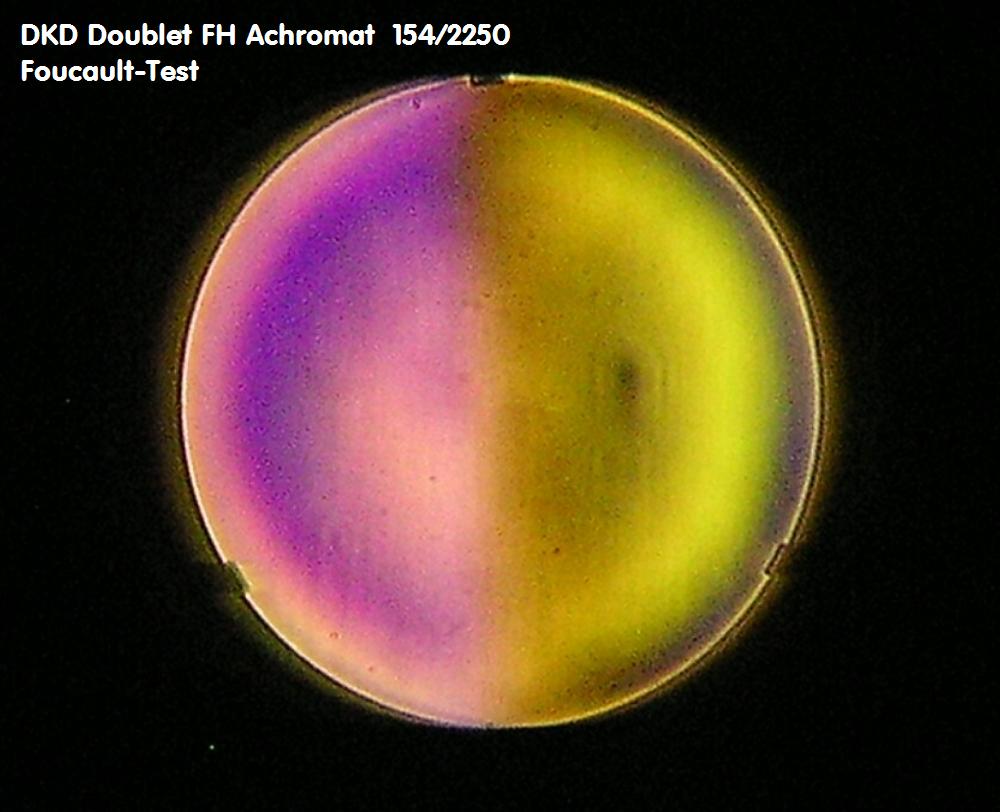

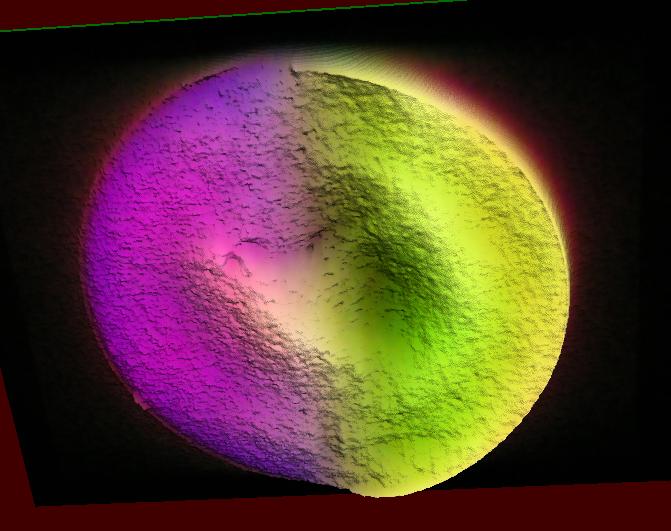

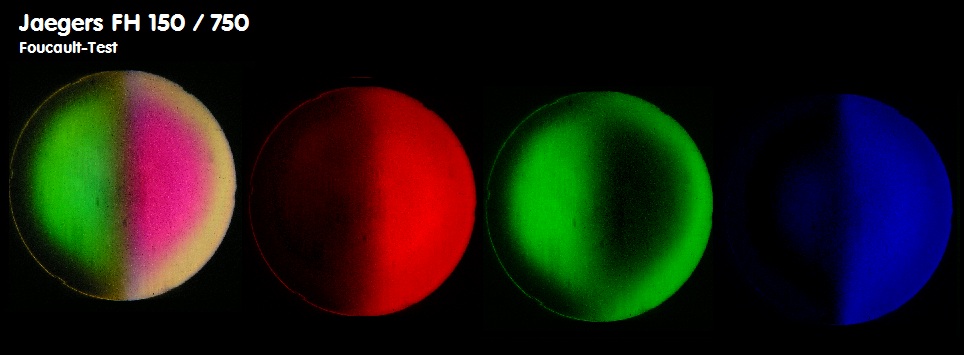

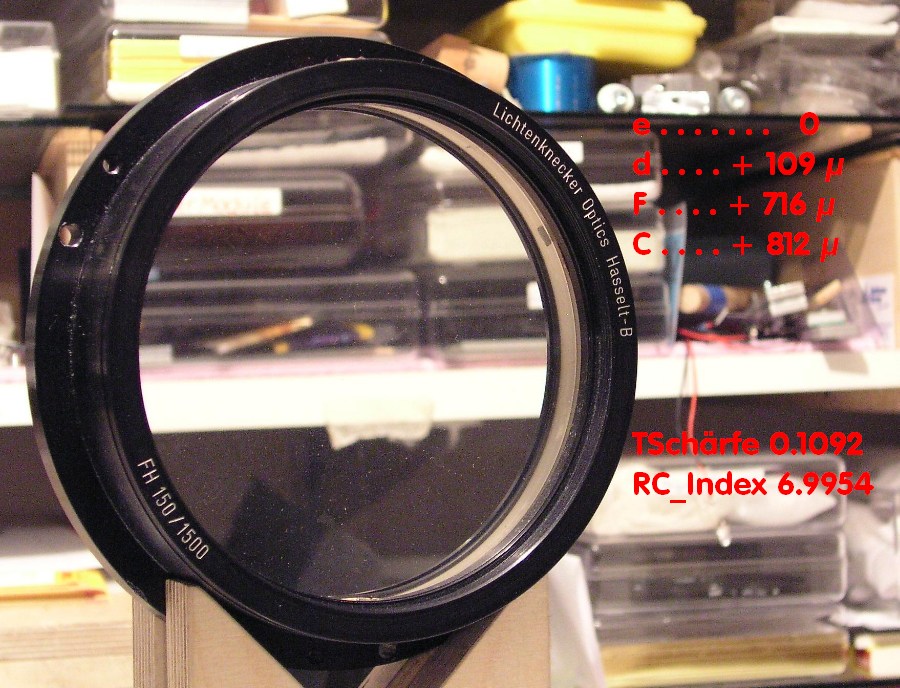

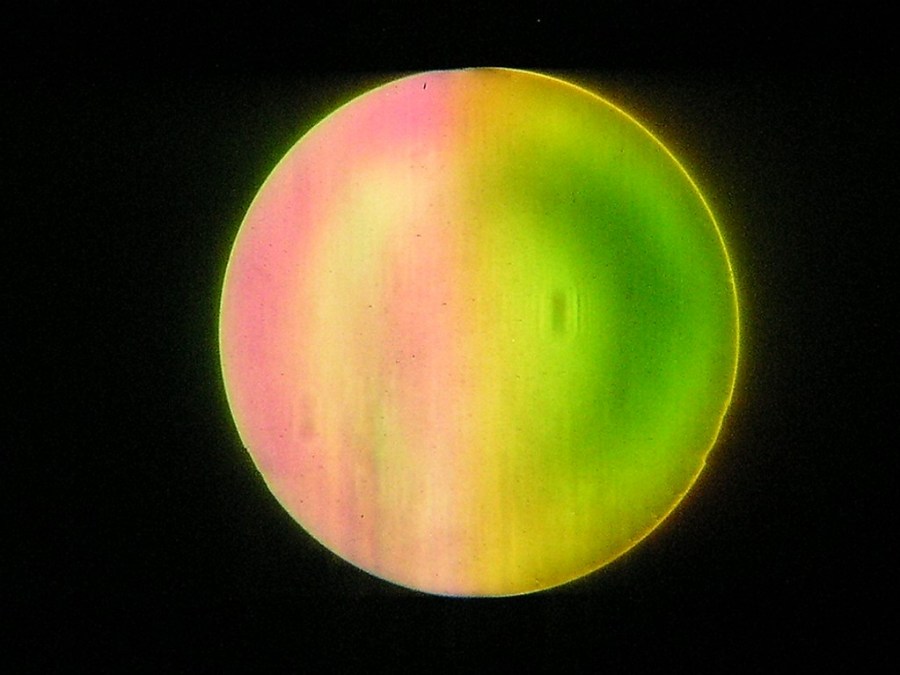

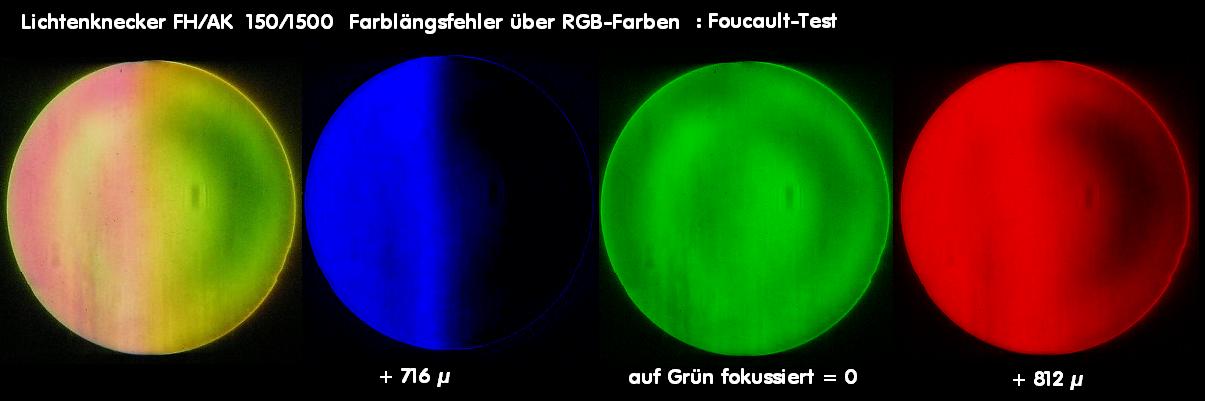

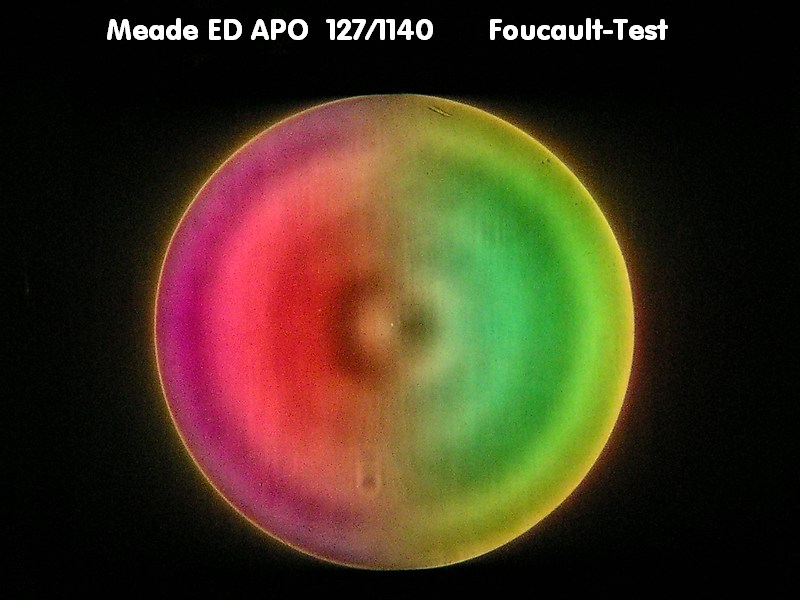

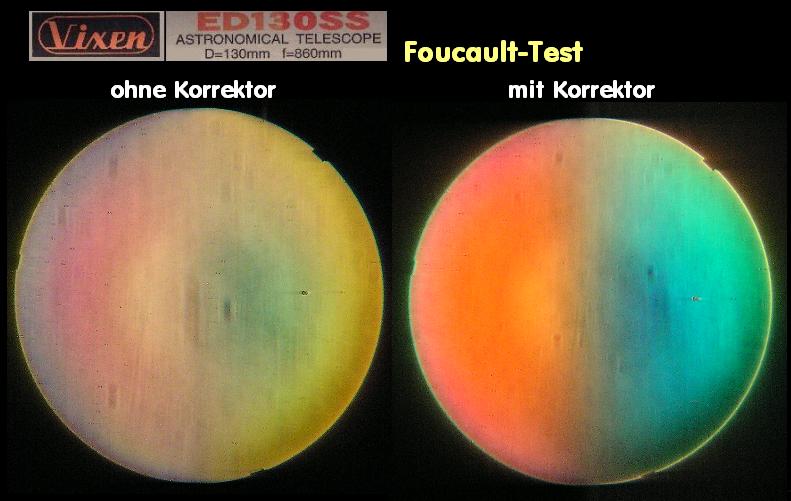

Der gleiche Sachverhalt zeigt sich auch beim Foucault-Test, wobei hier der Farblängsfehler deutlich erkennbar ist in der Farbaufteilung links

und rechts. Trotzdem ist es ein Halb-APO, bei dem sinnvollerweise Rot am weitesten hinten liegt, weil es vom menschl. Auge nachts kaum

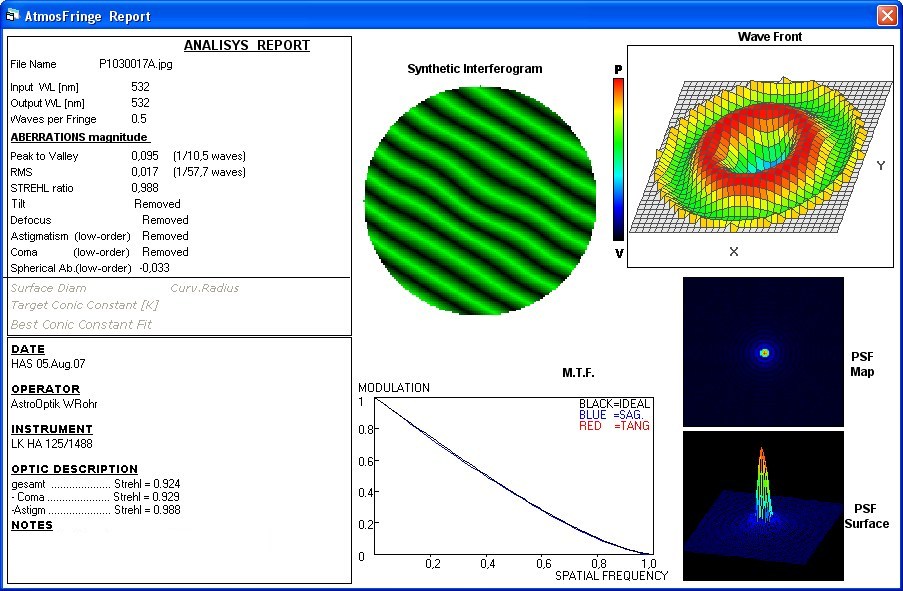

bemerkt wird.

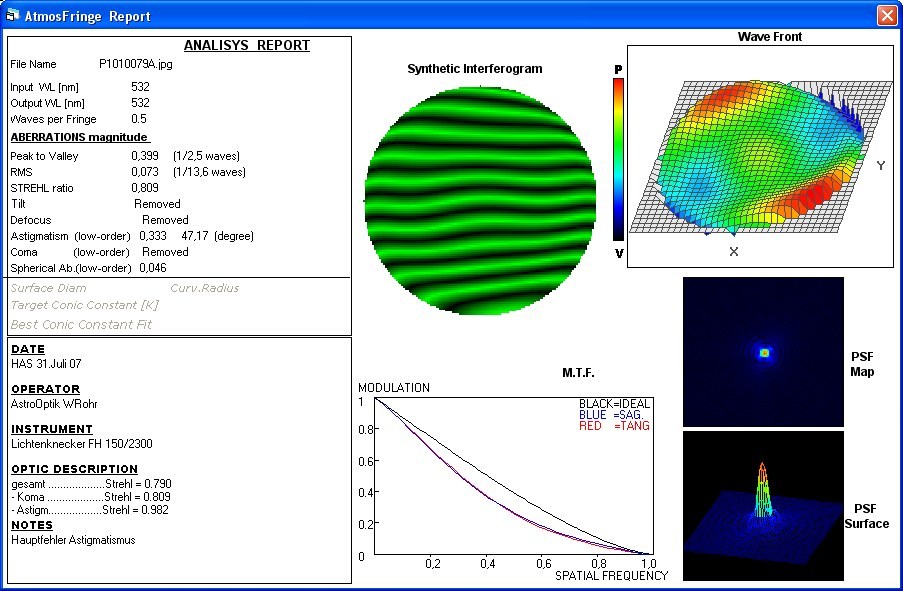

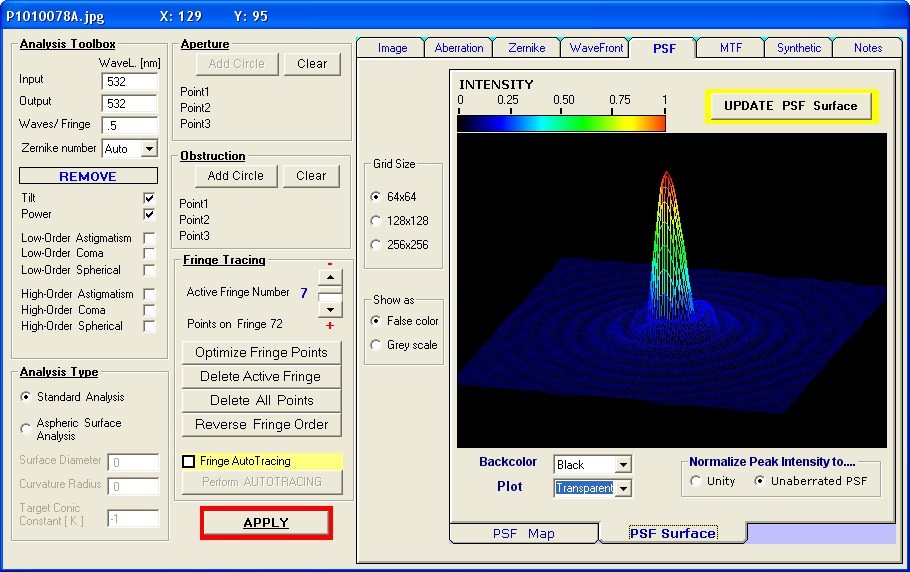

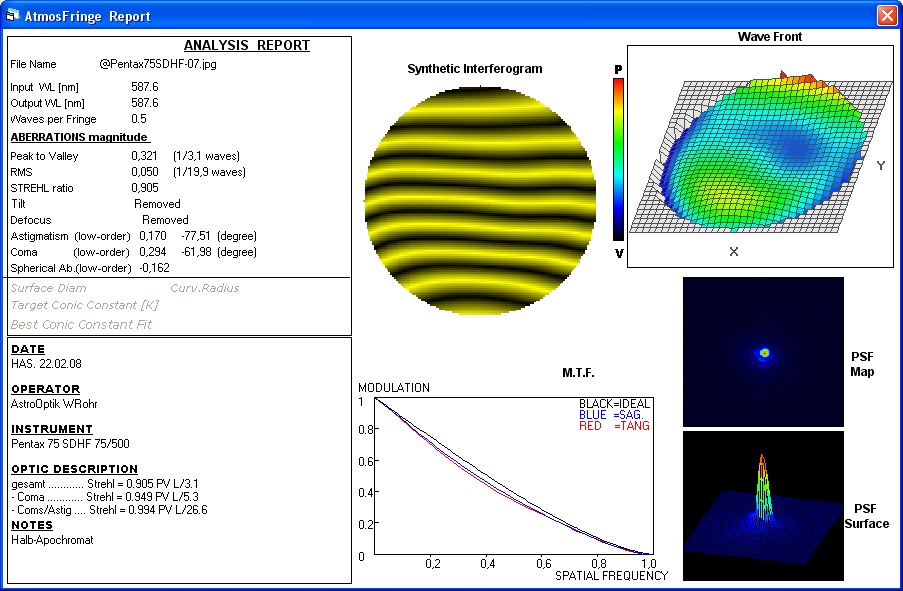

Die Energie-Verteilung "Point Spread Function" genannt entspricht einem perfekten Objektiv.

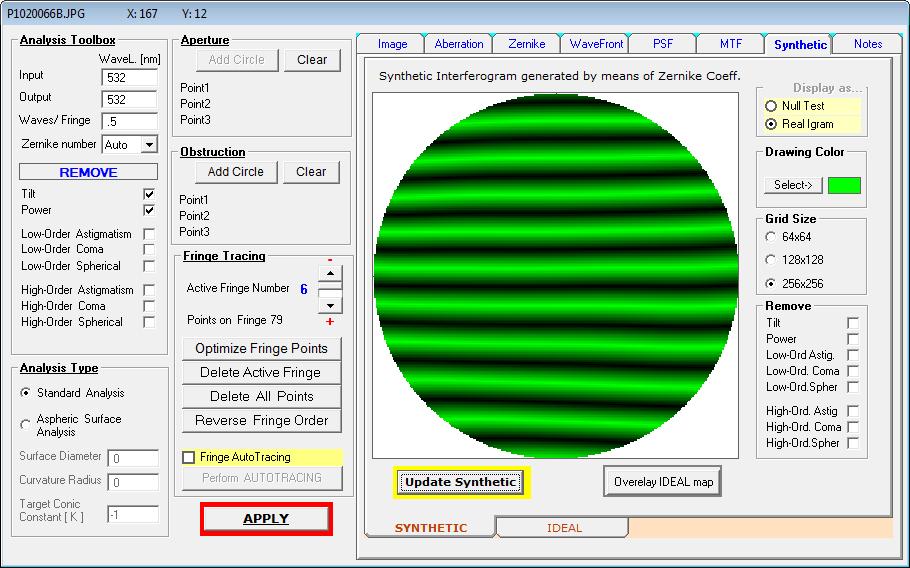

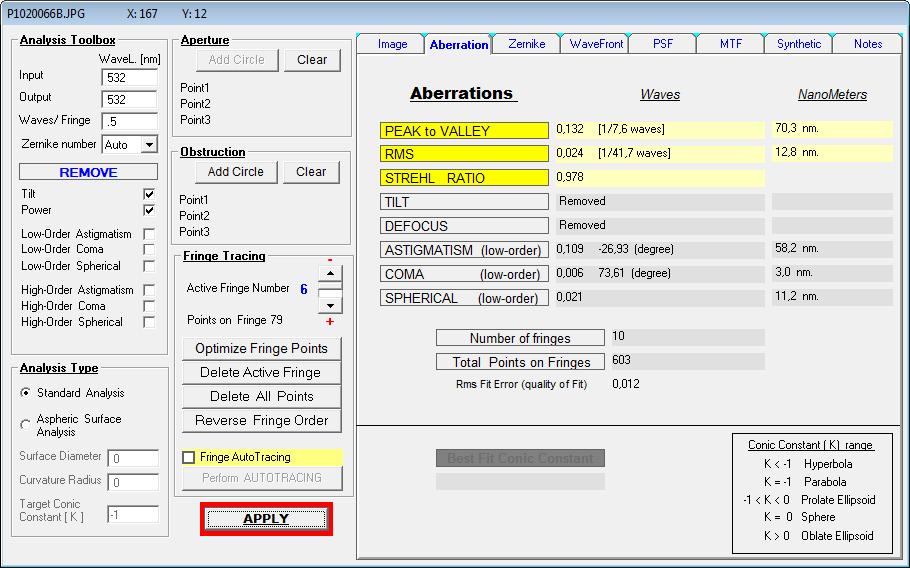

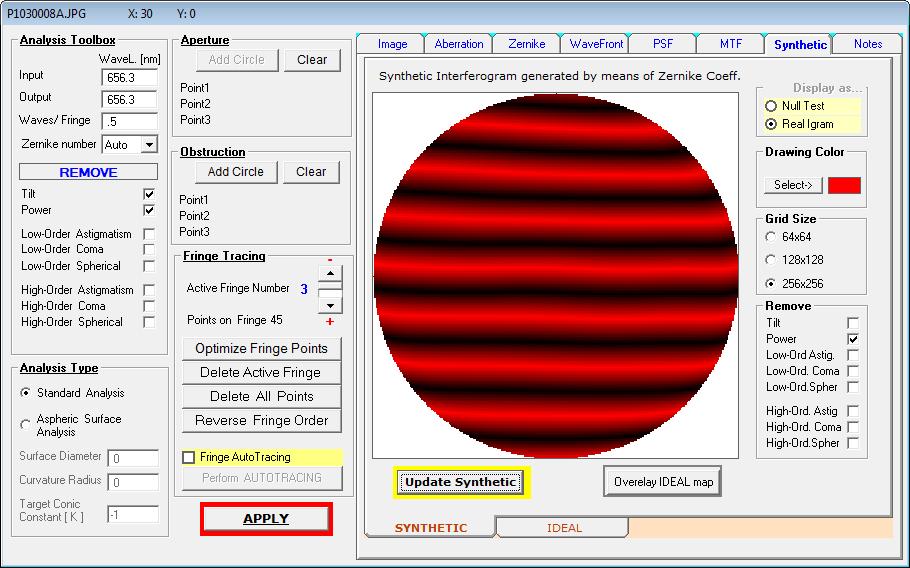

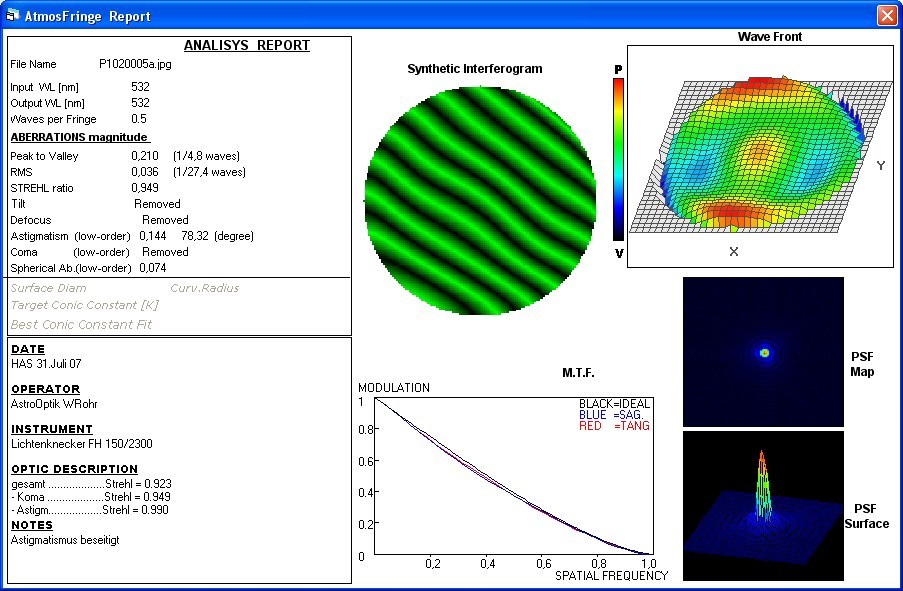

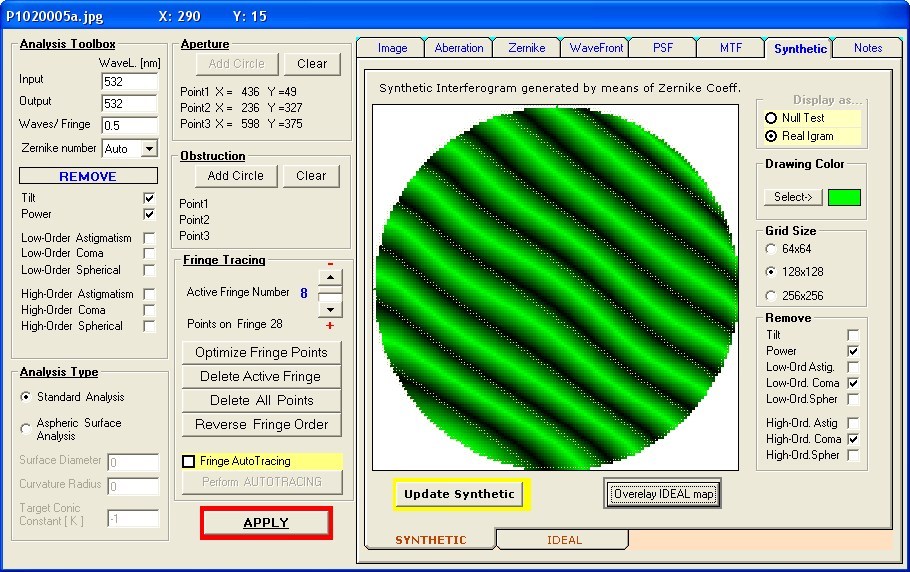

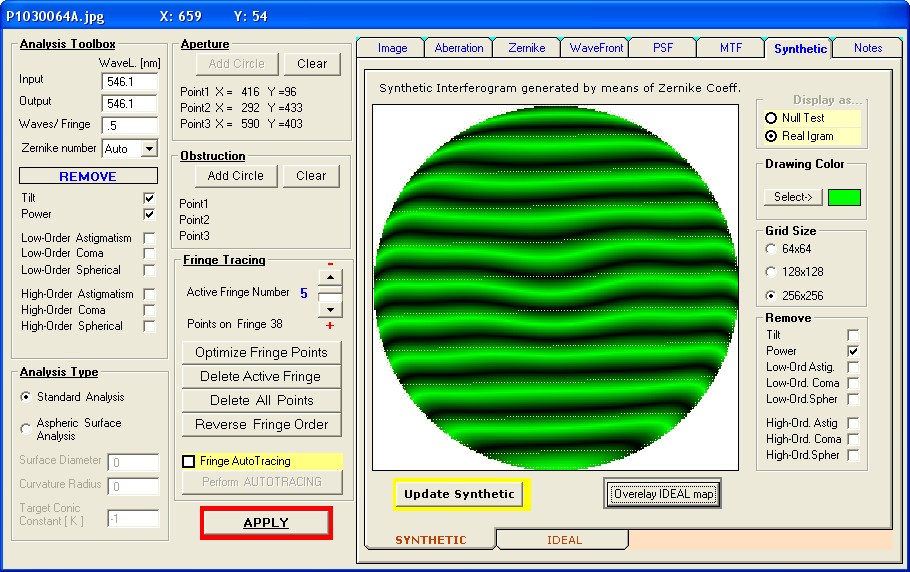

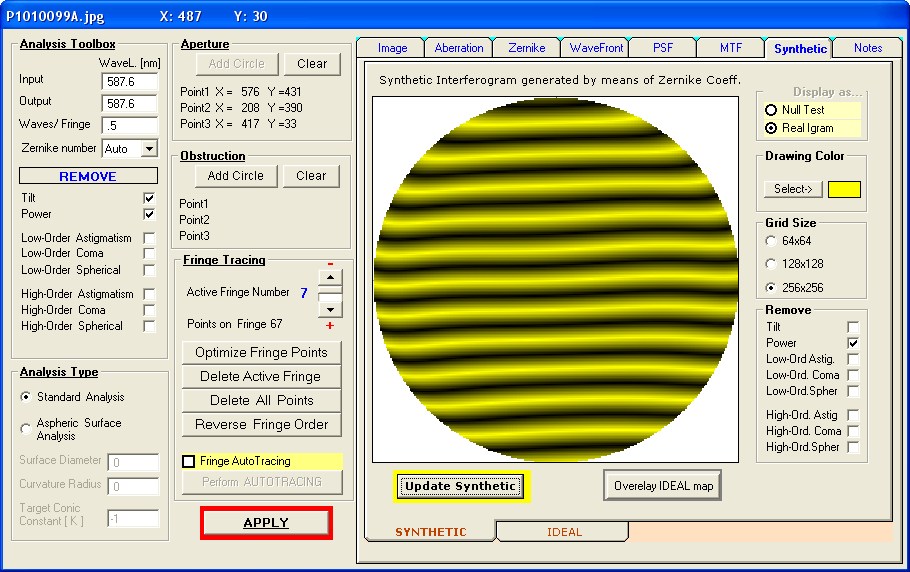

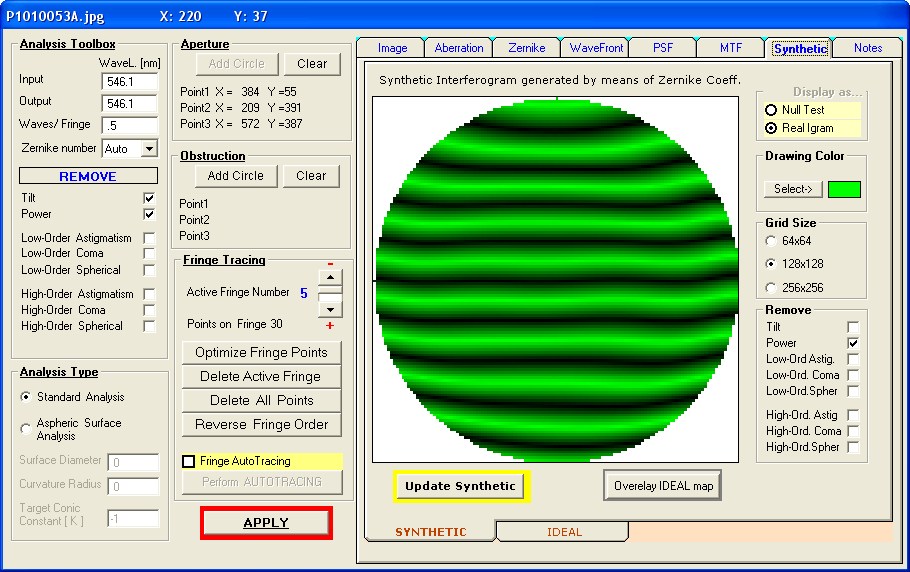

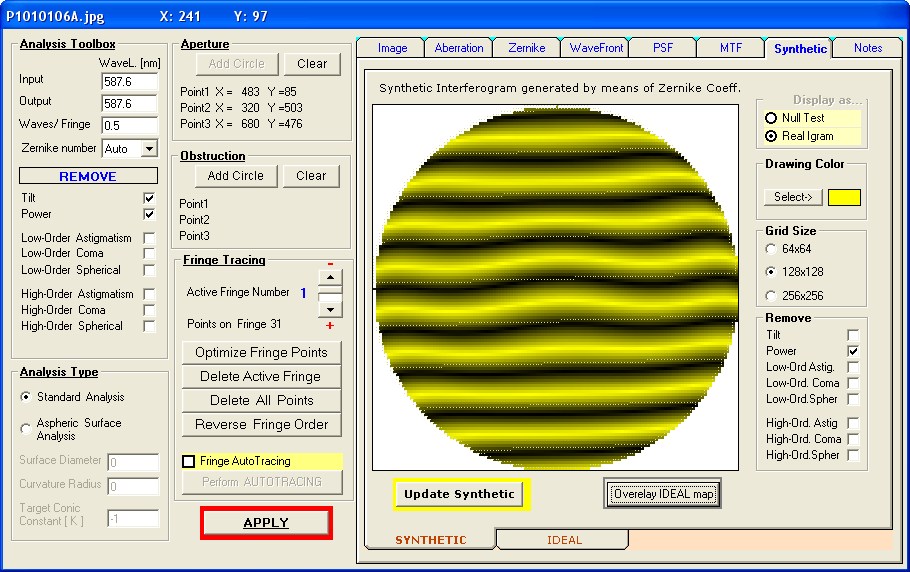

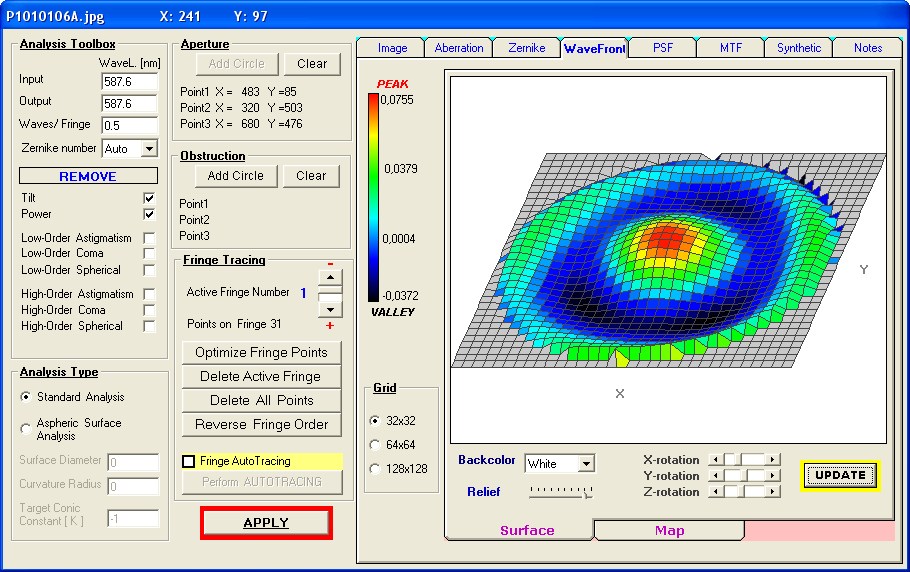

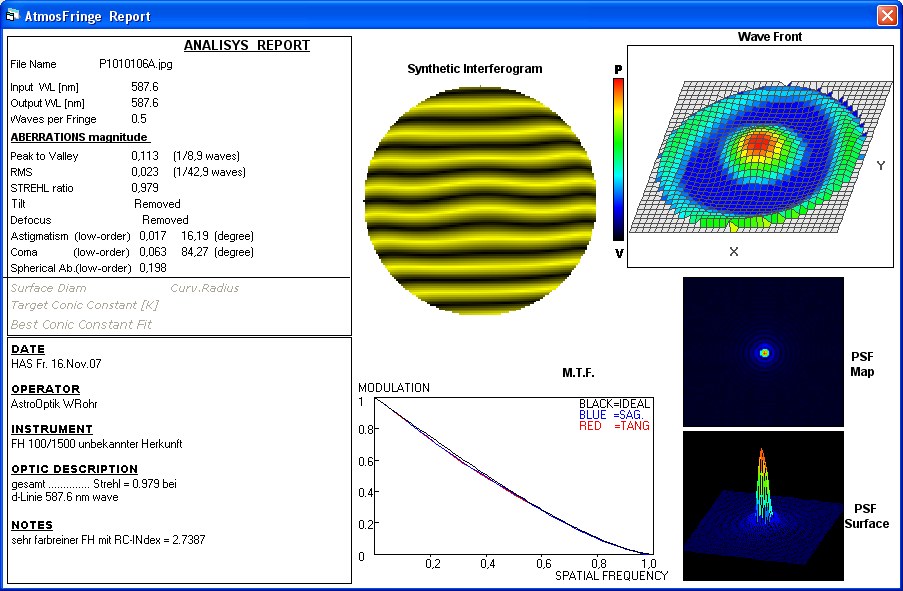

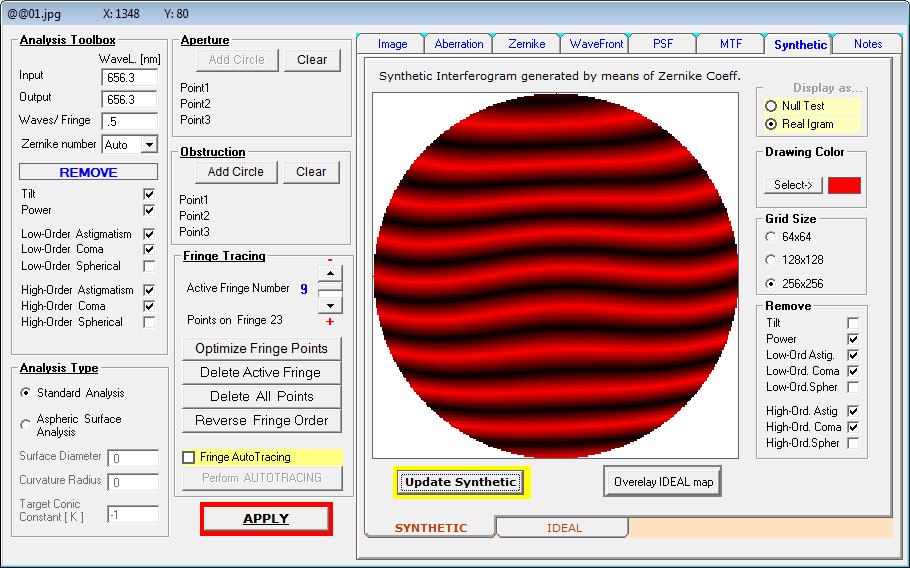

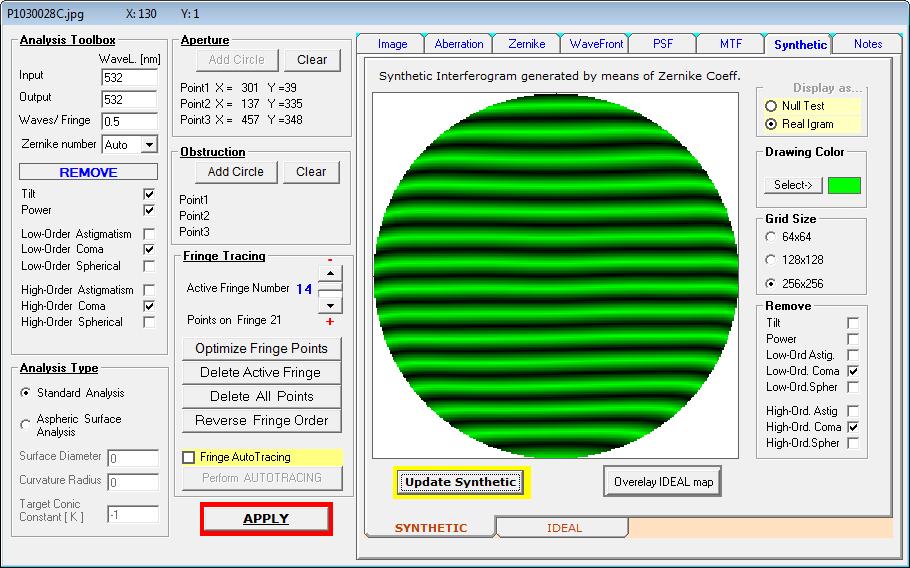

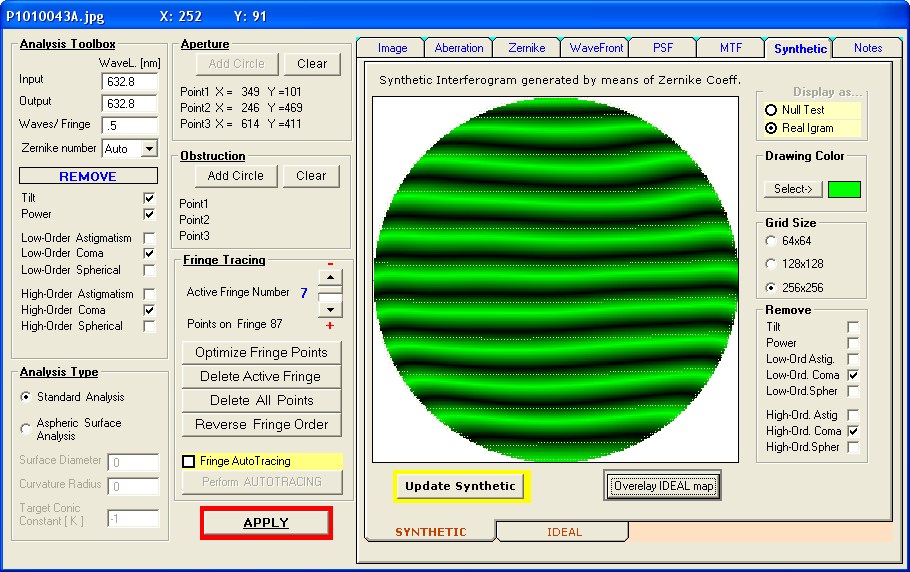

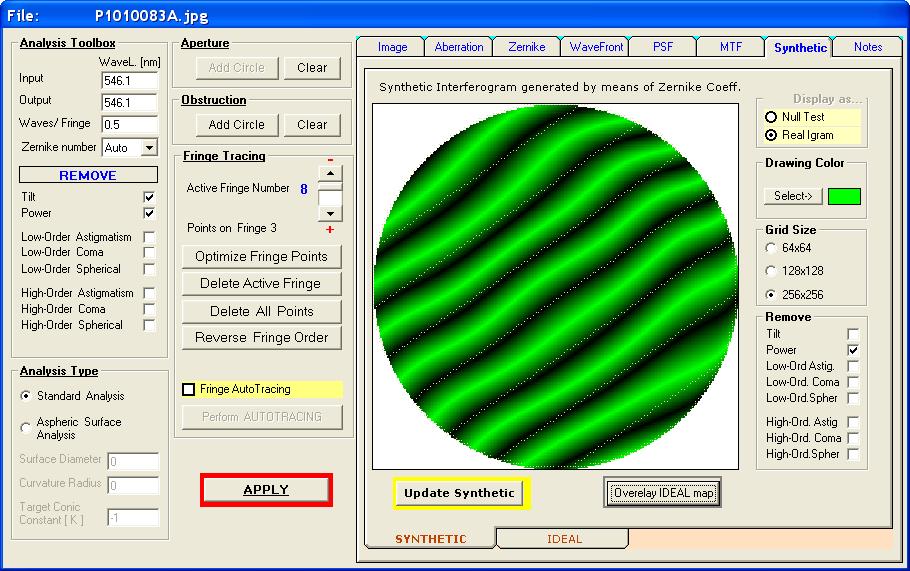

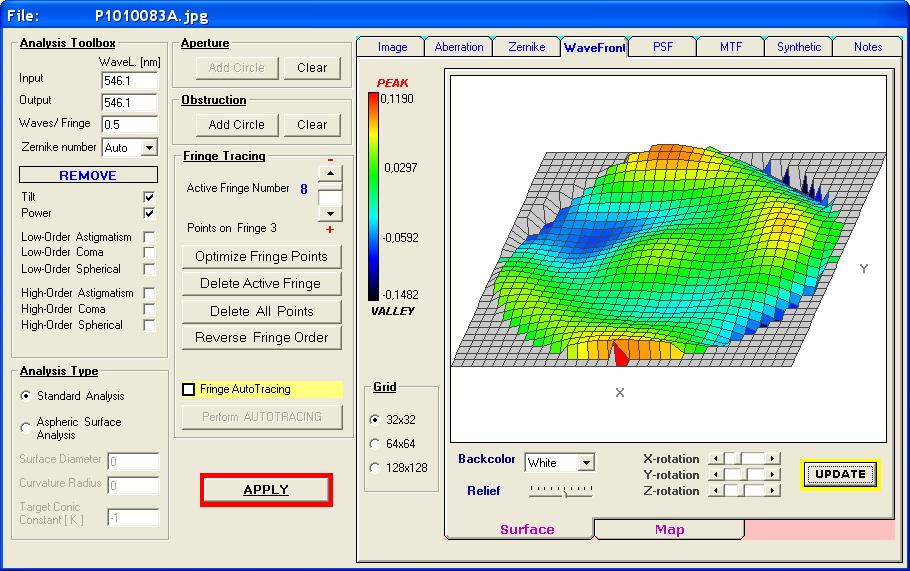

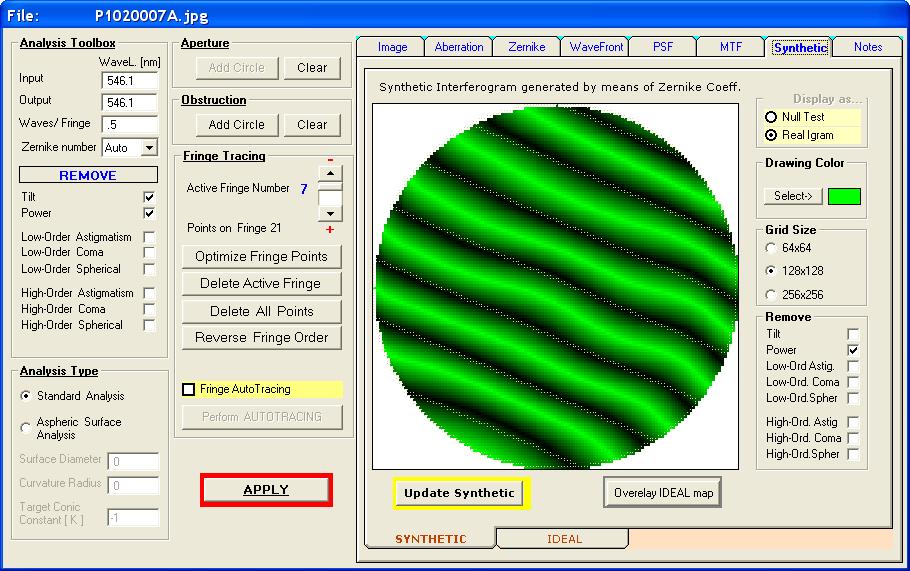

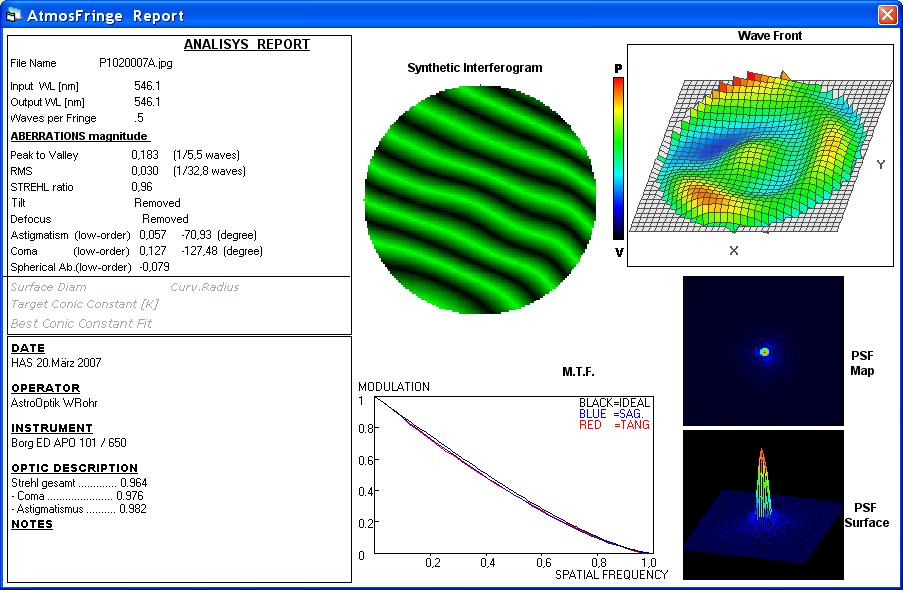

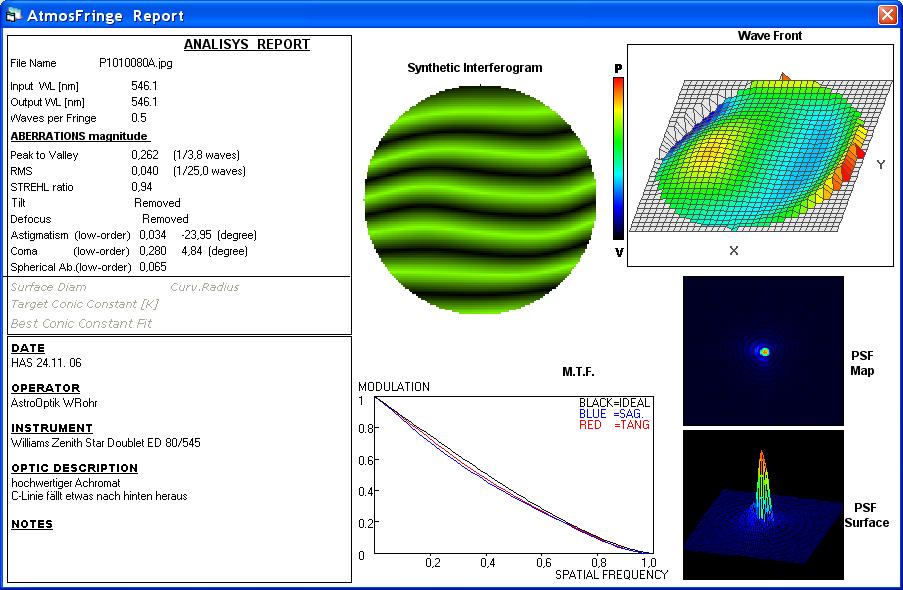

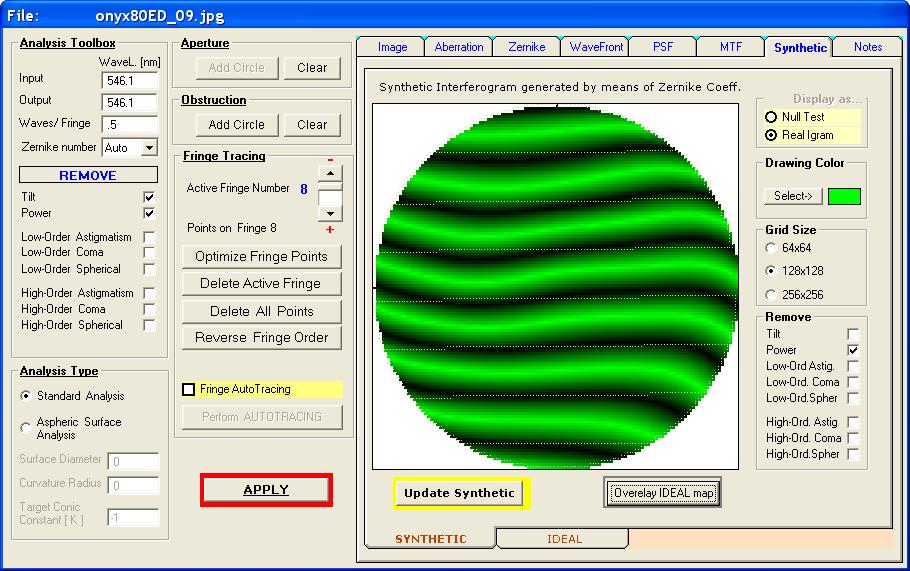

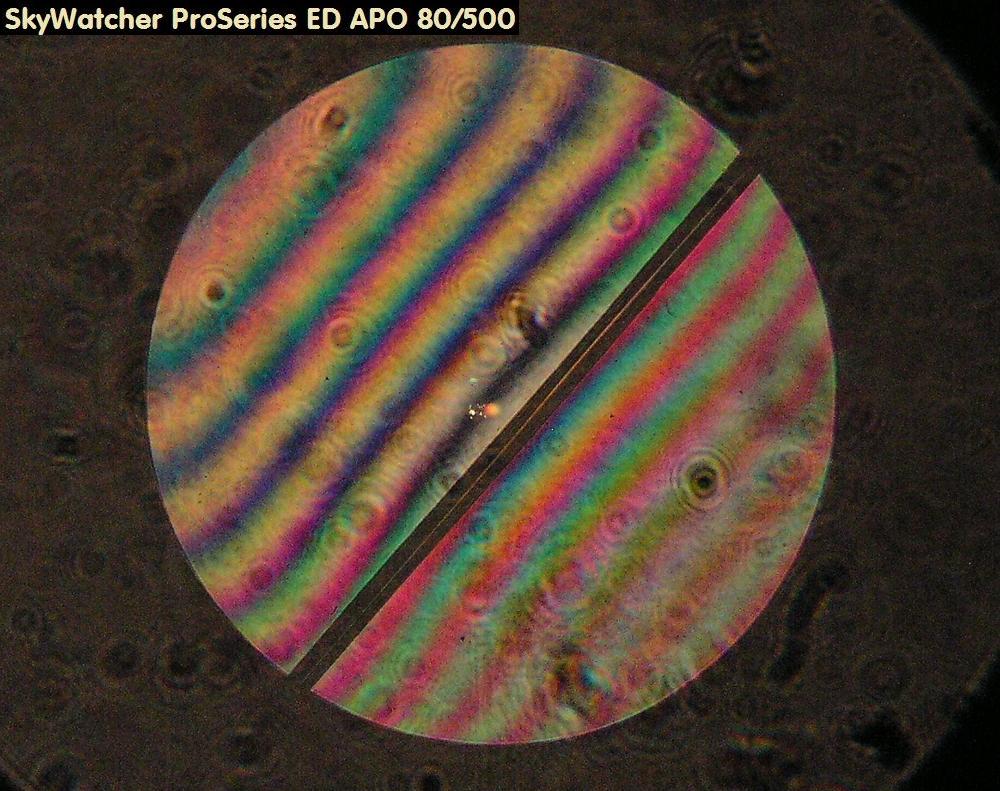

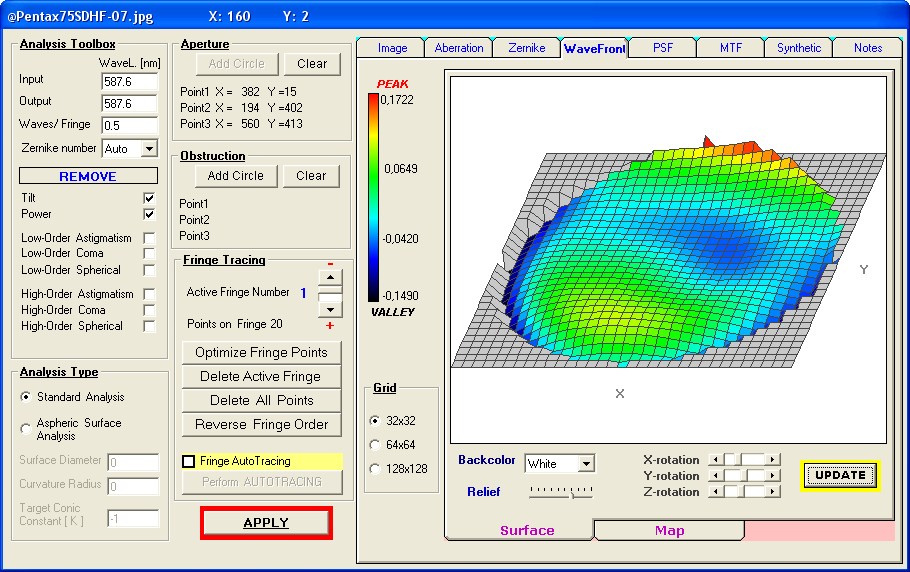

Das synthetische Interferogramm

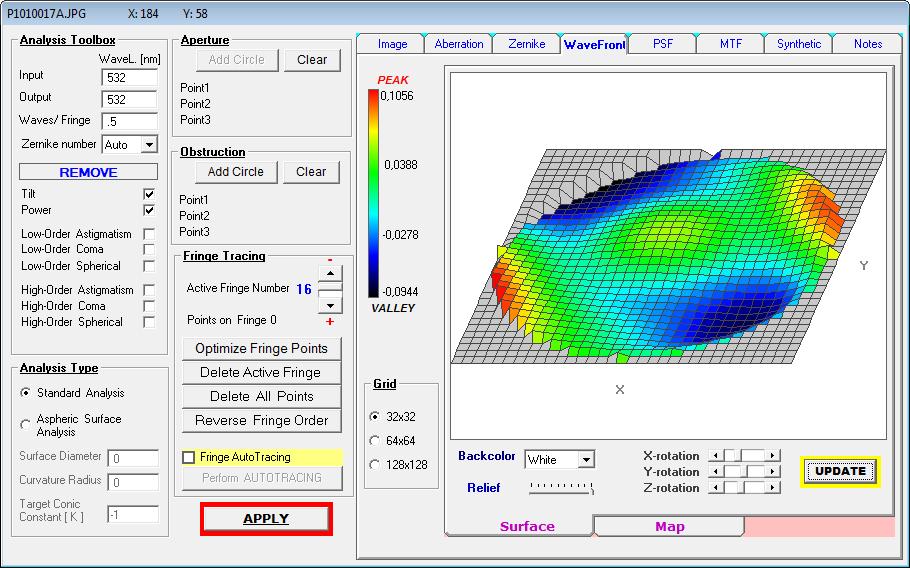

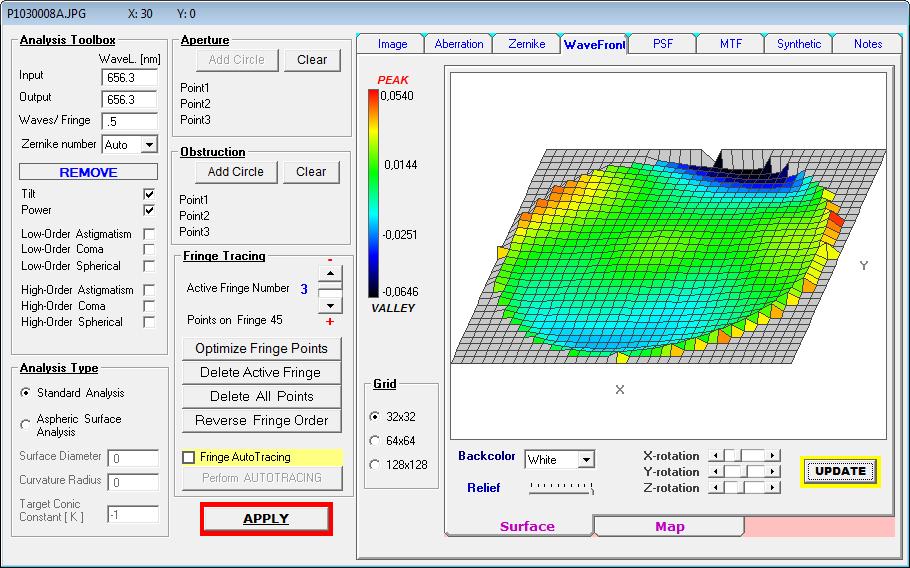

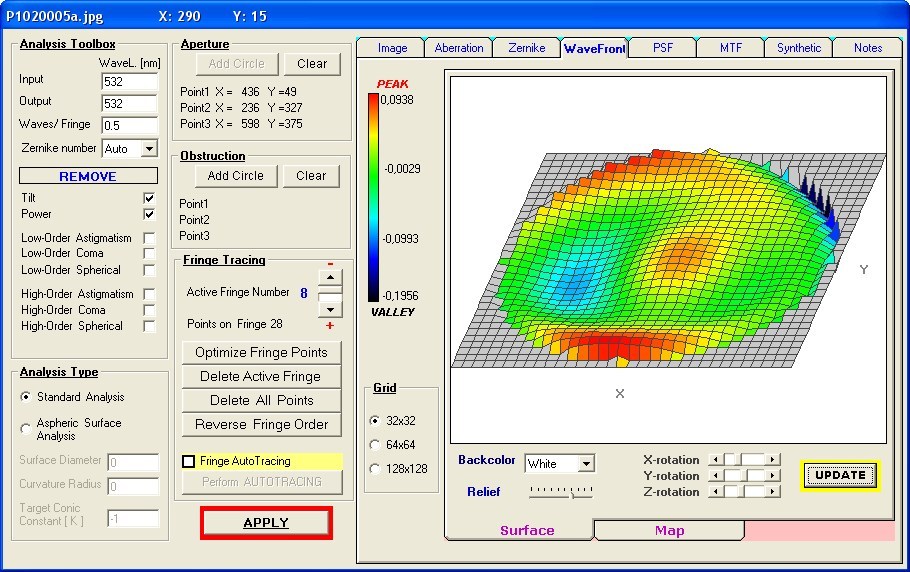

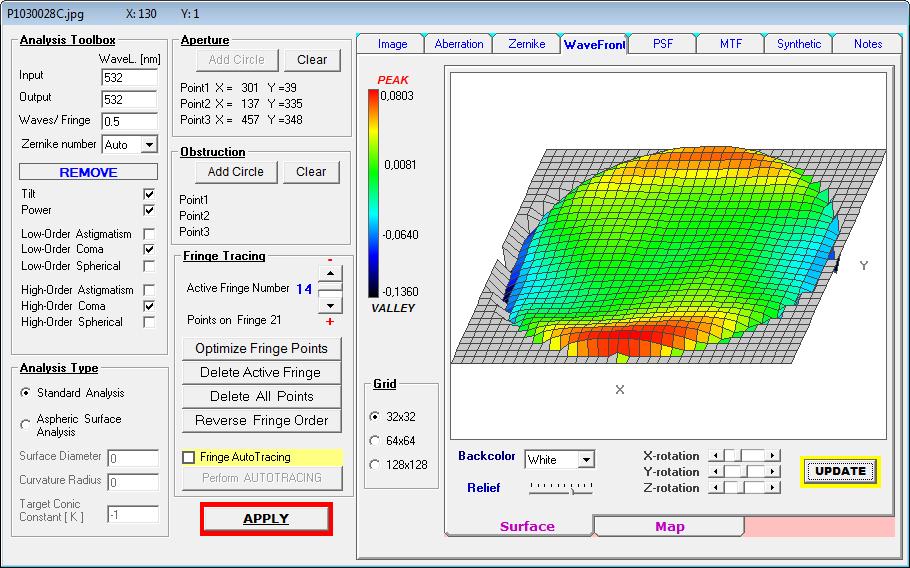

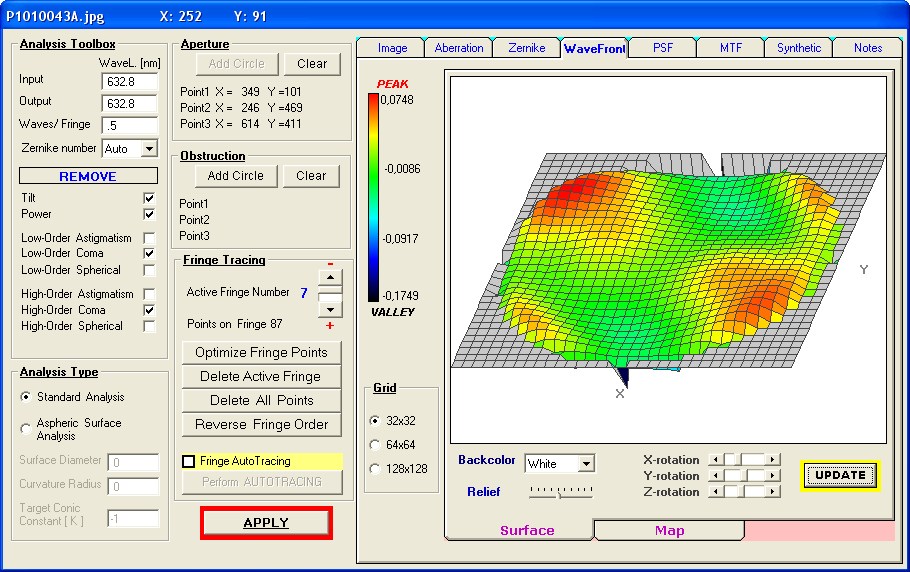

Und die Lage der Wellenfront, nach der man die Optimierung vornehmen kann.

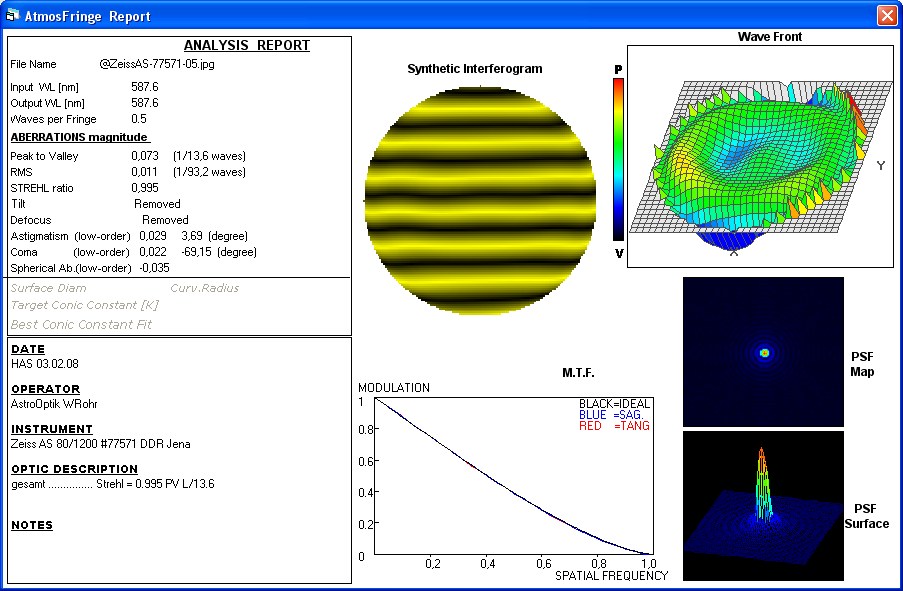

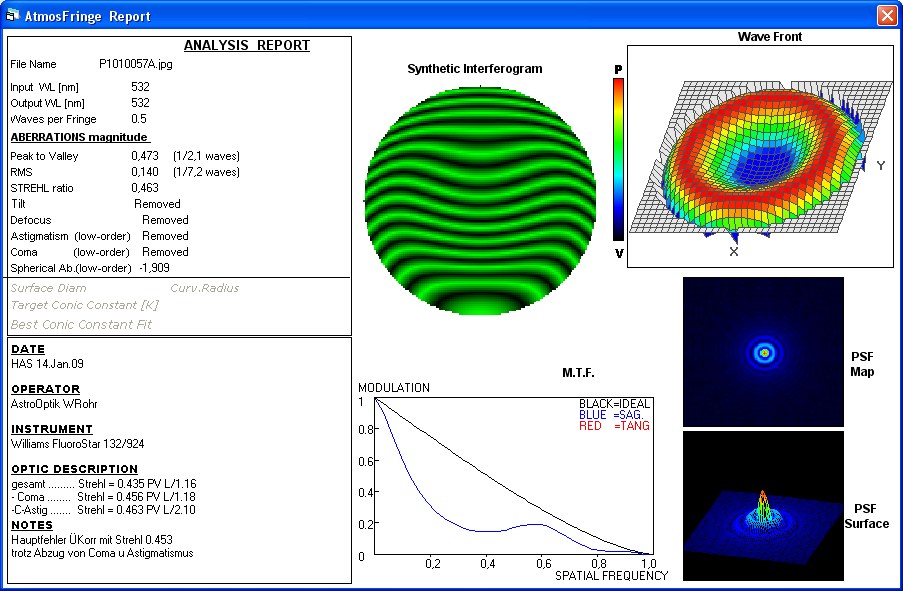

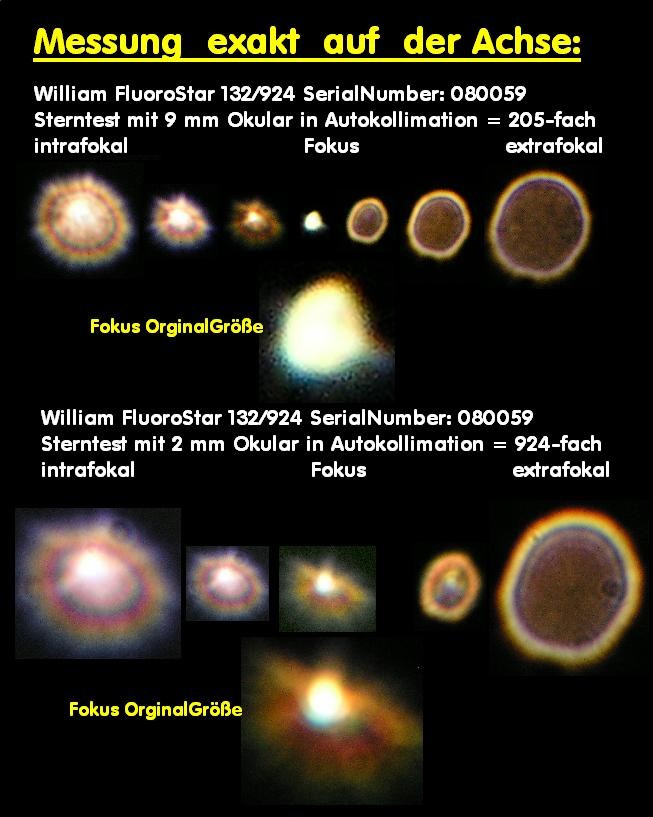

Und schließlich ein ansehnliches Strehlergebnis für ein langbrennweitiges FH-Objektiv.

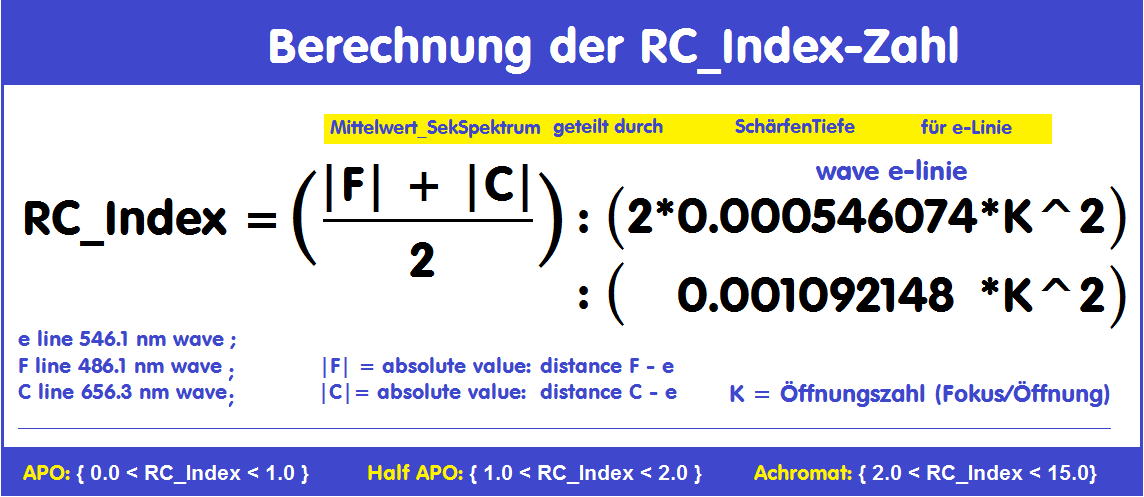

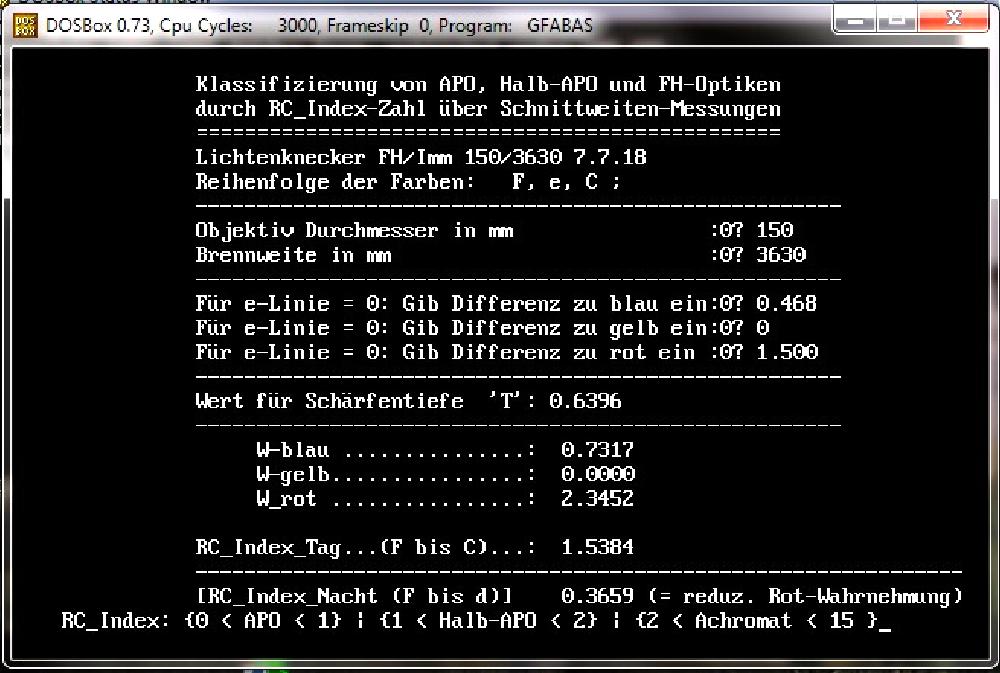

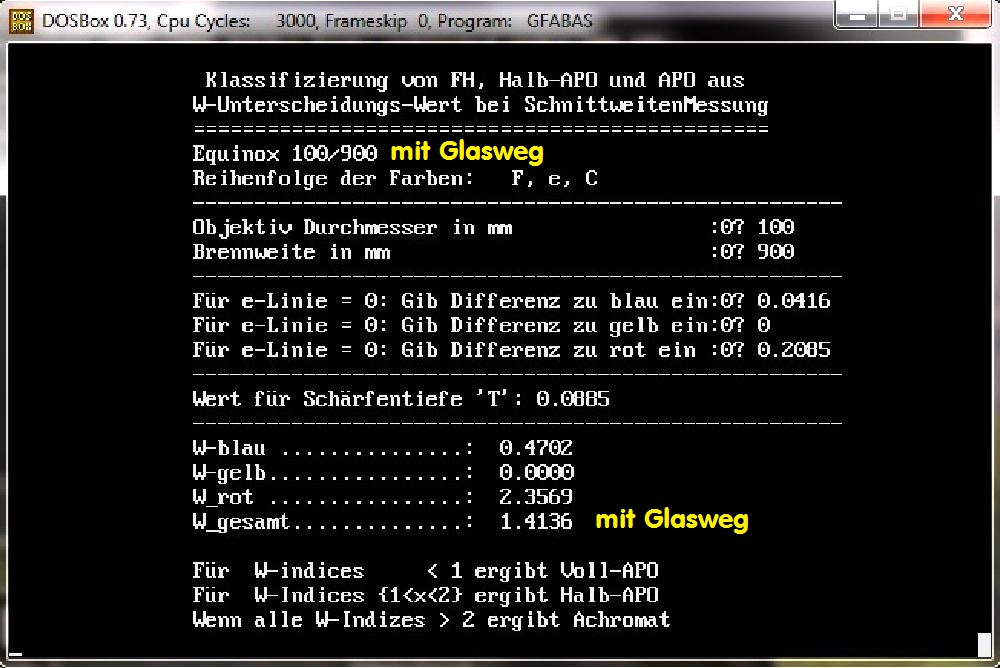

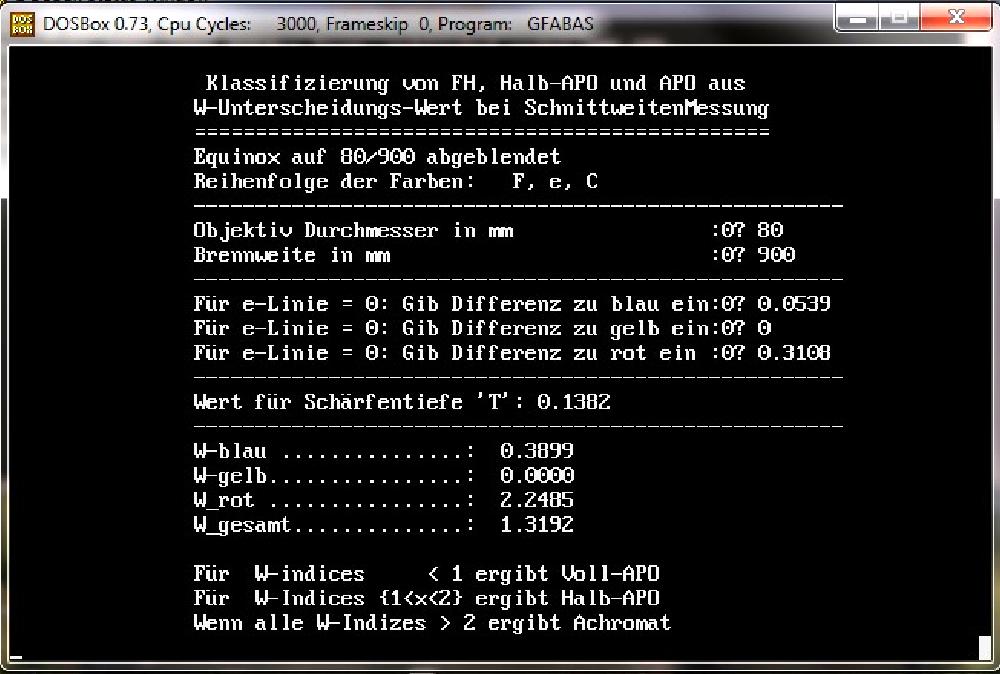

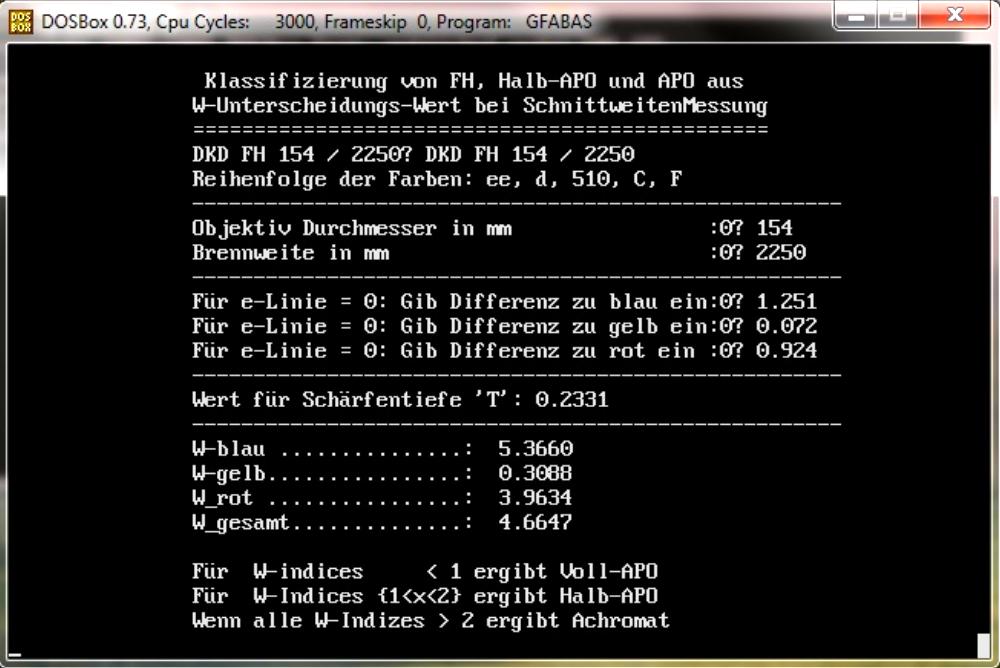

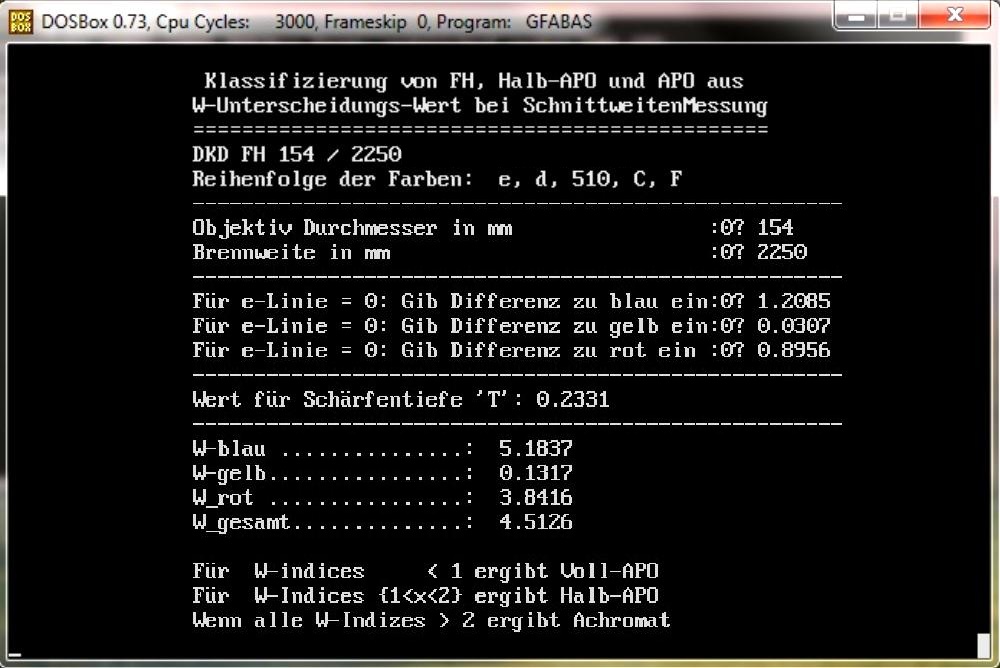

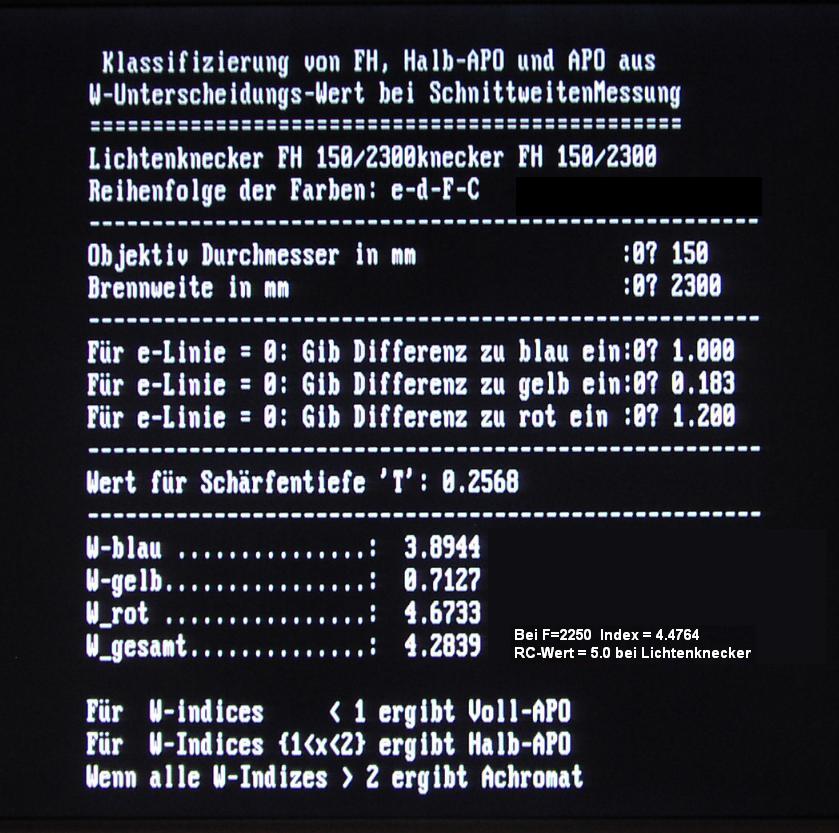

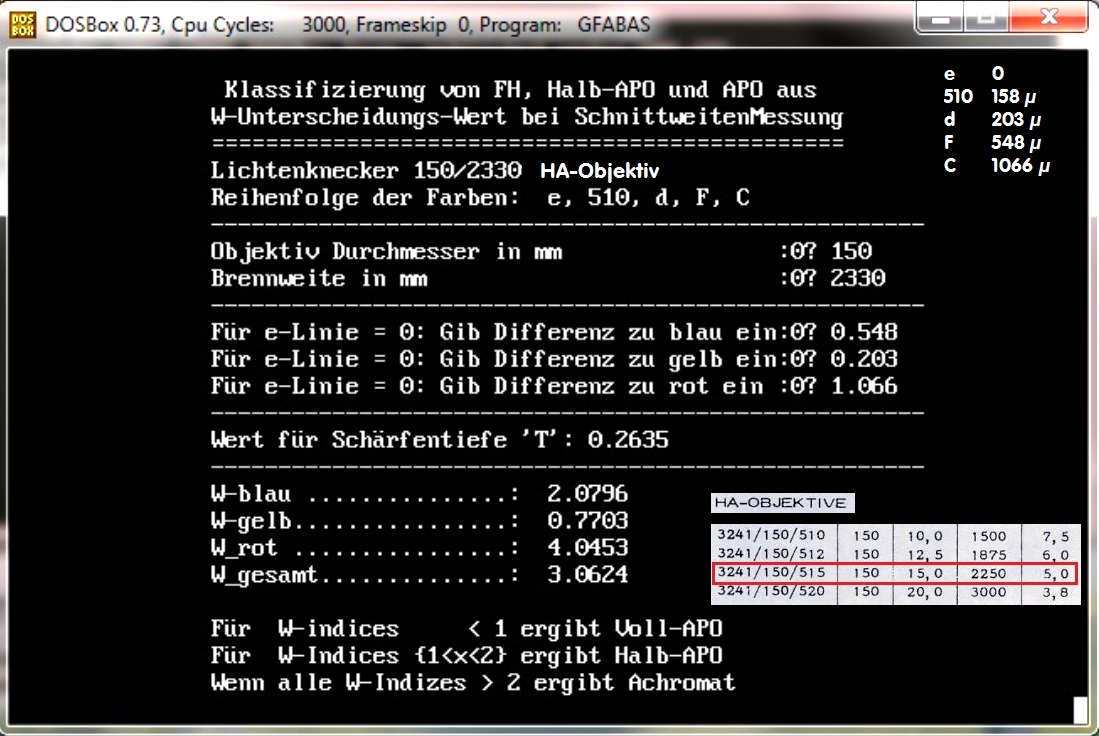

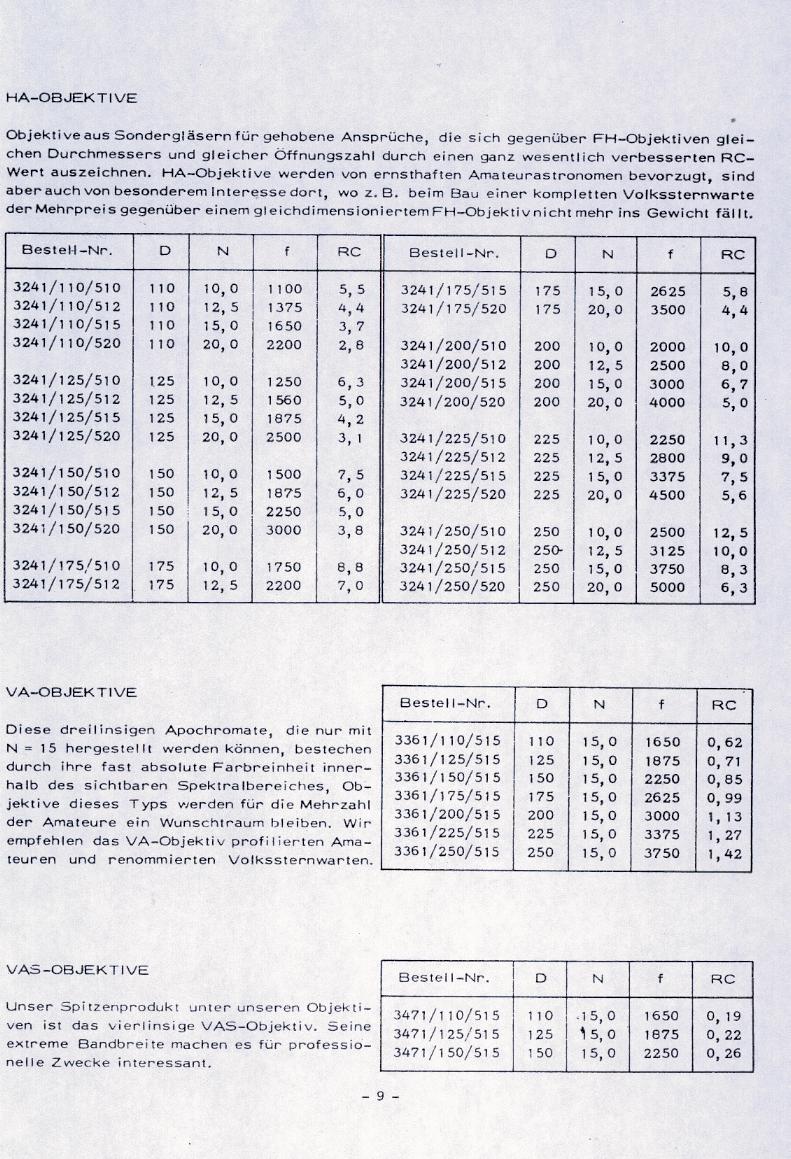

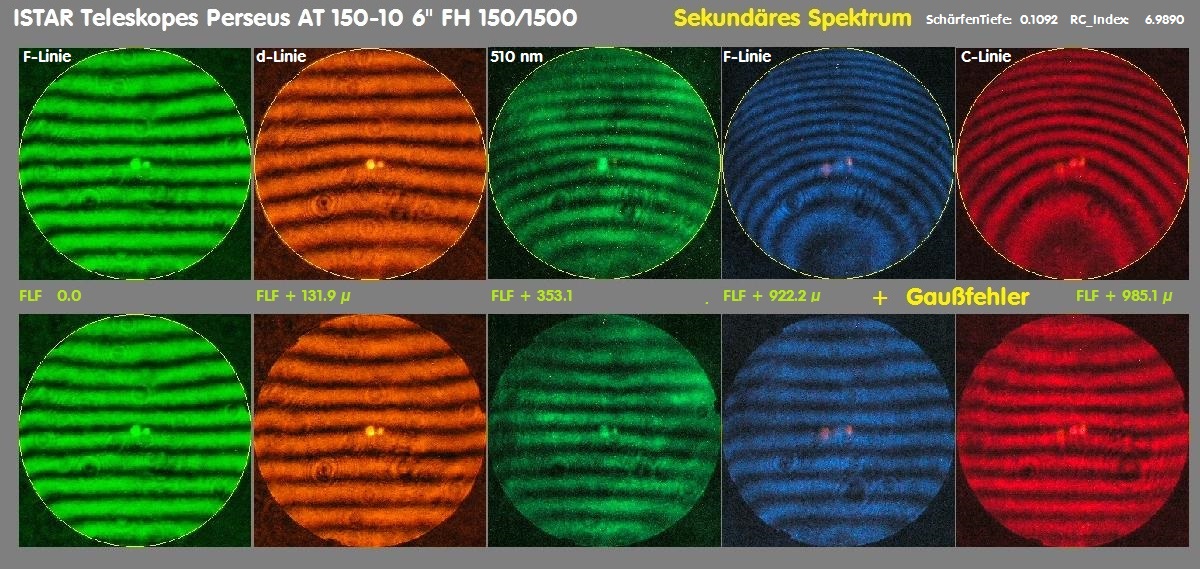

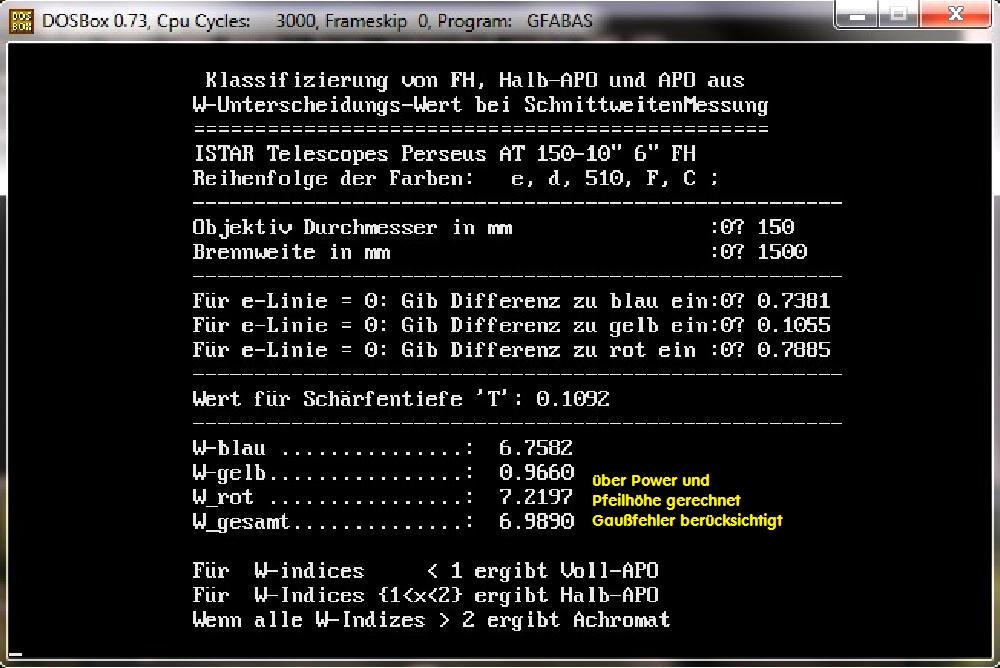

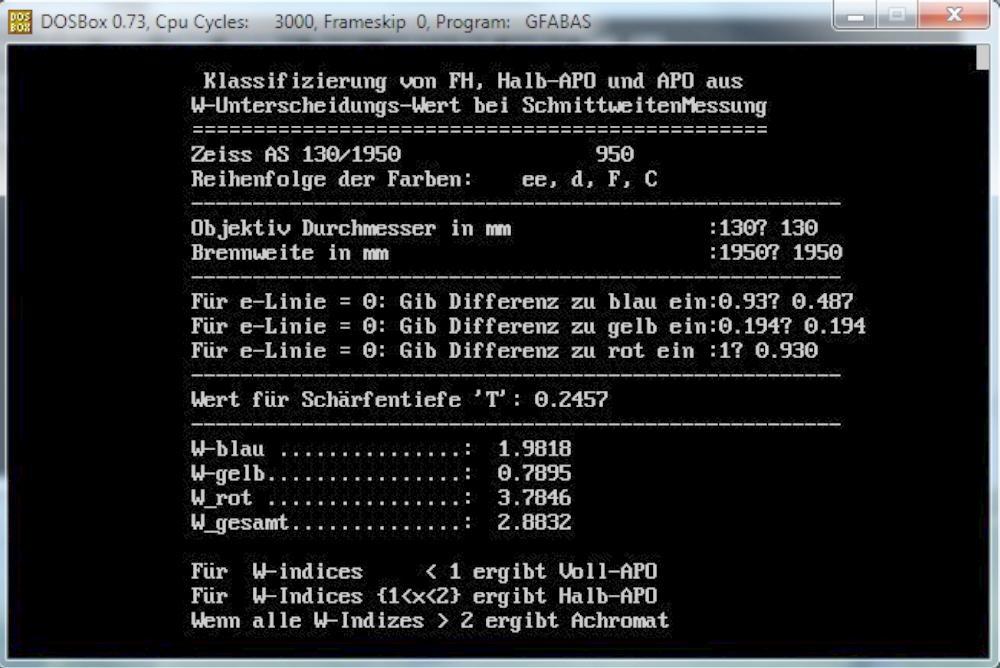

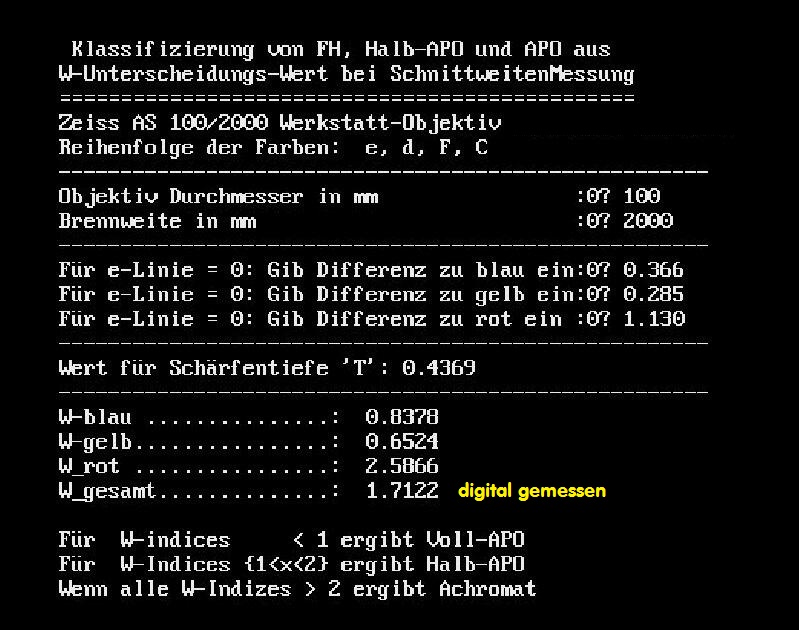

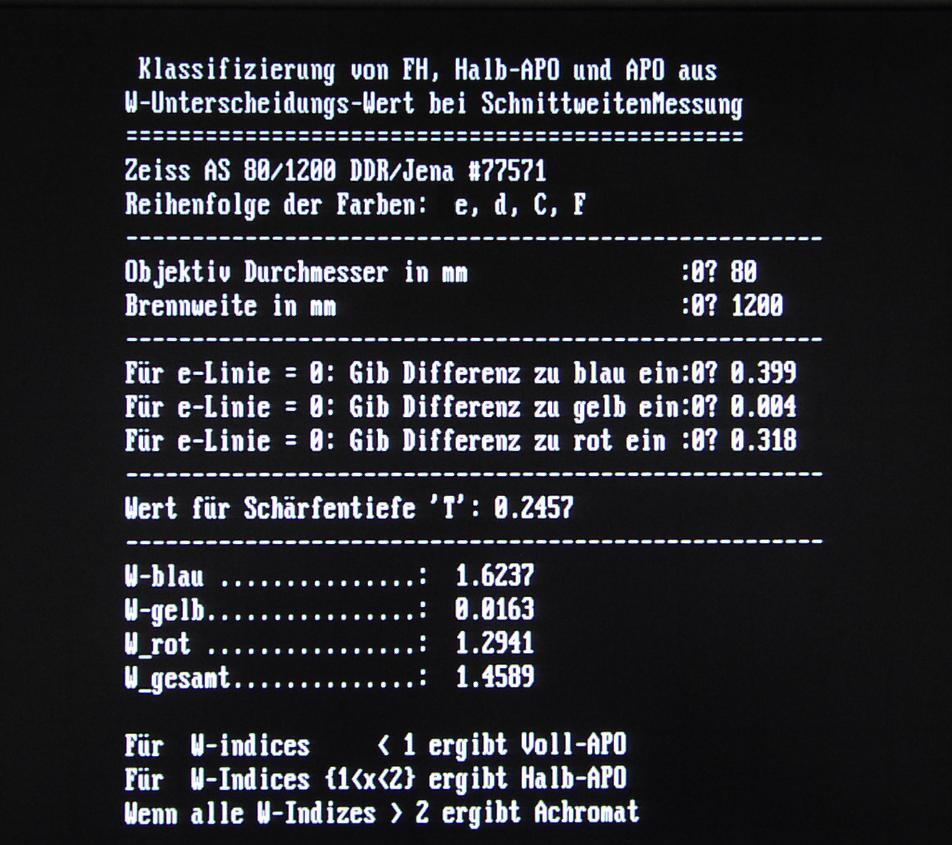

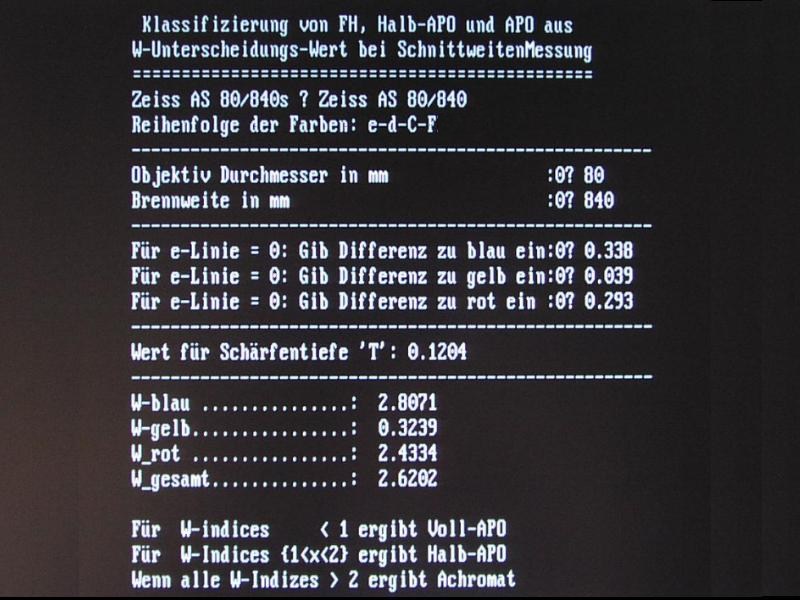

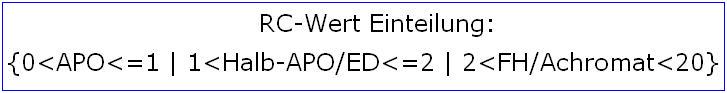

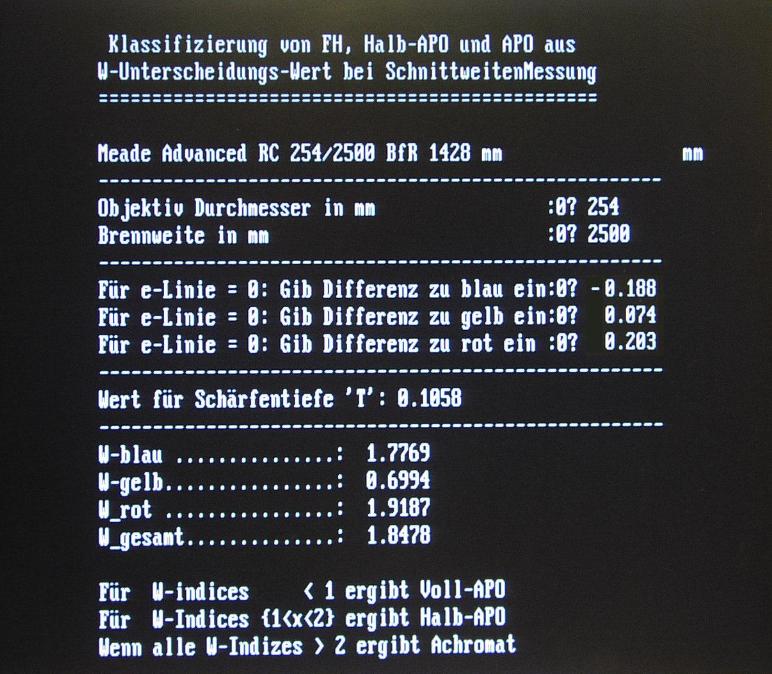

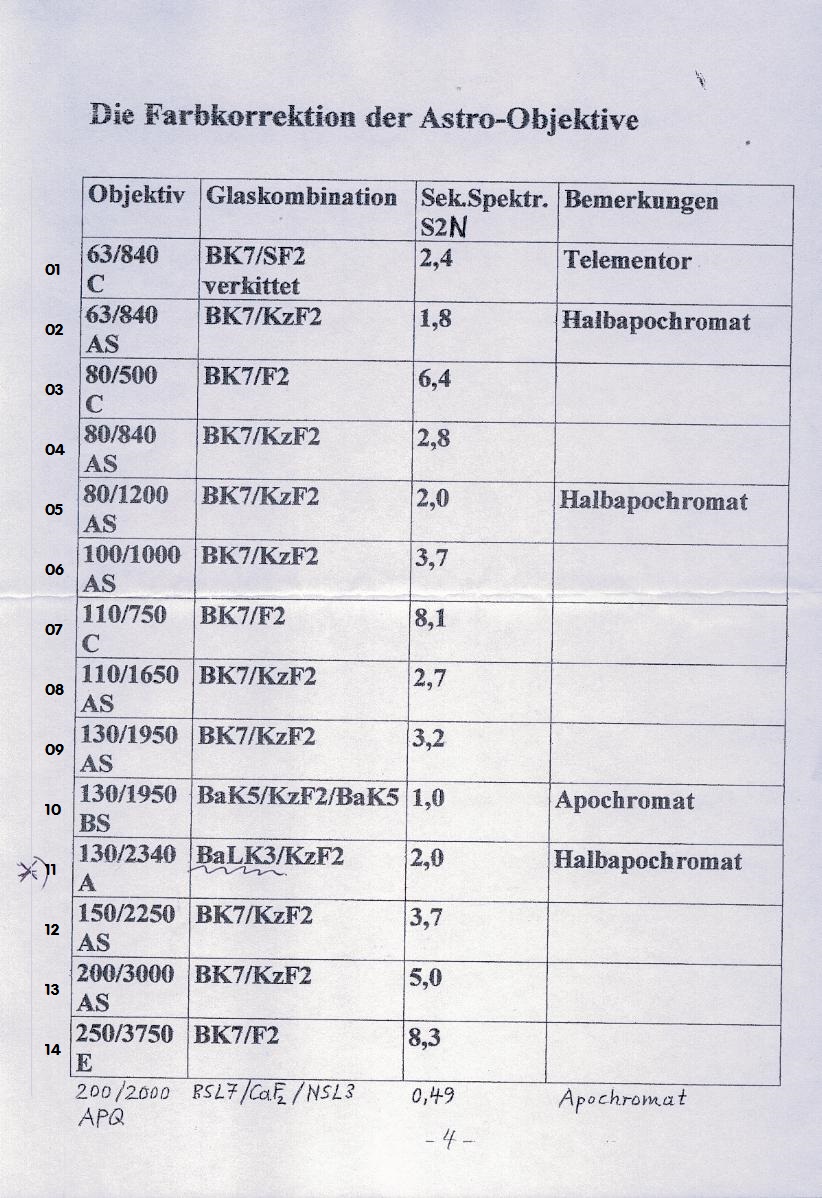

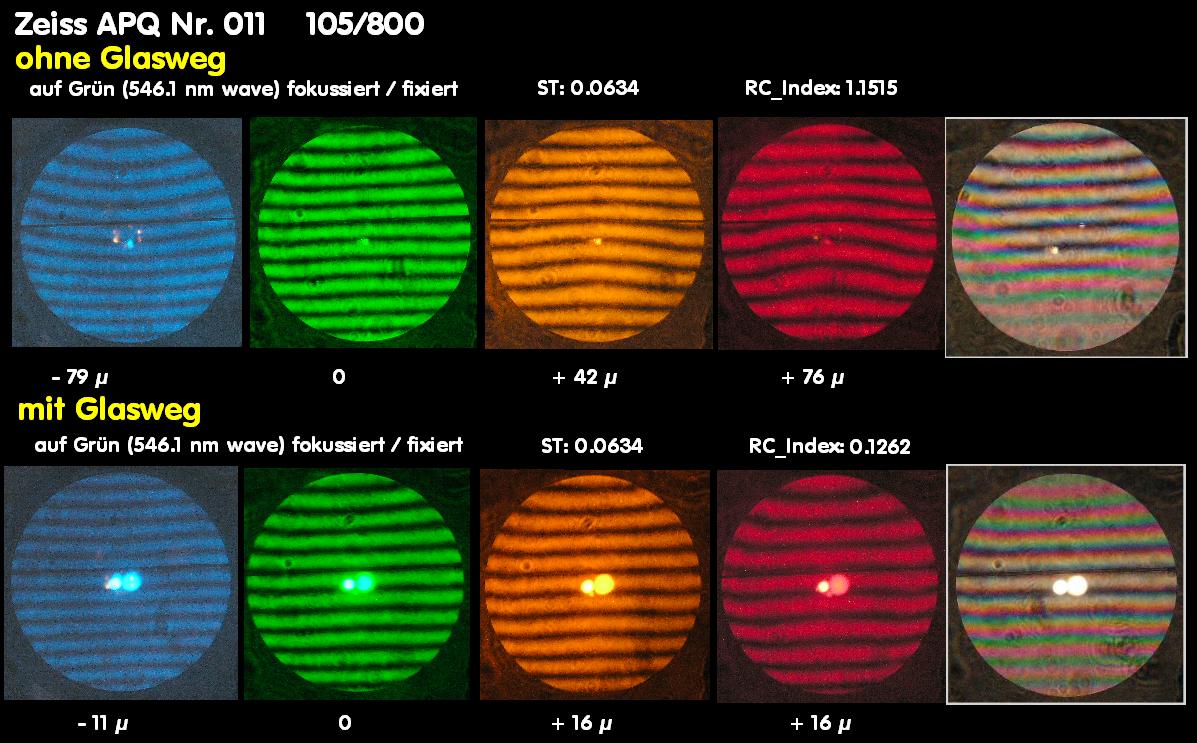

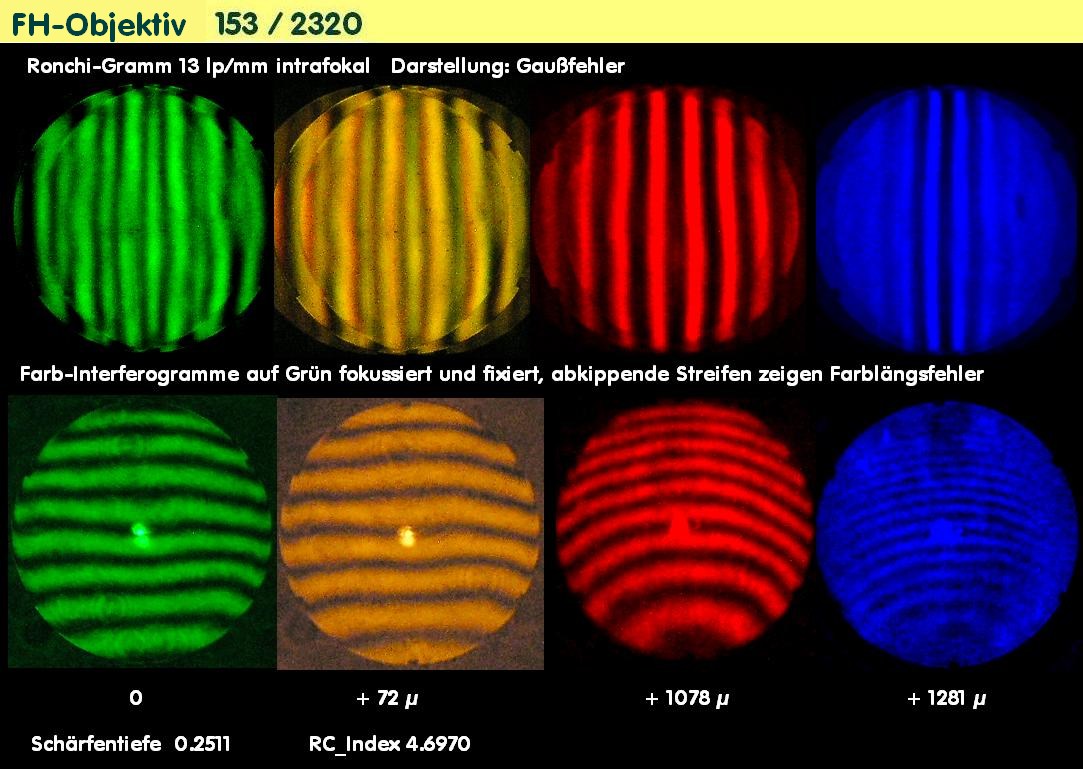

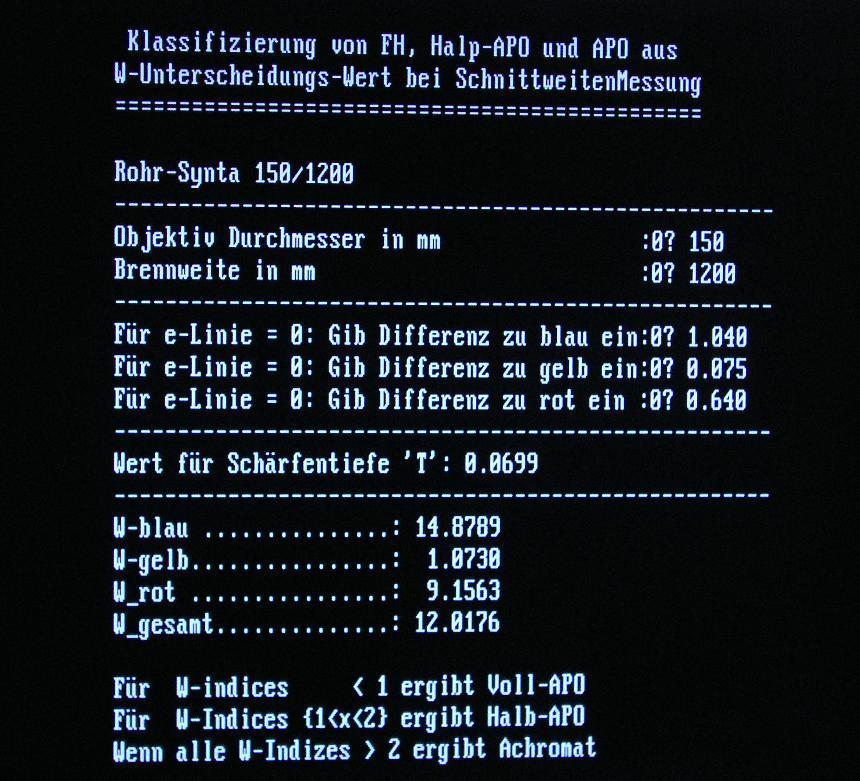

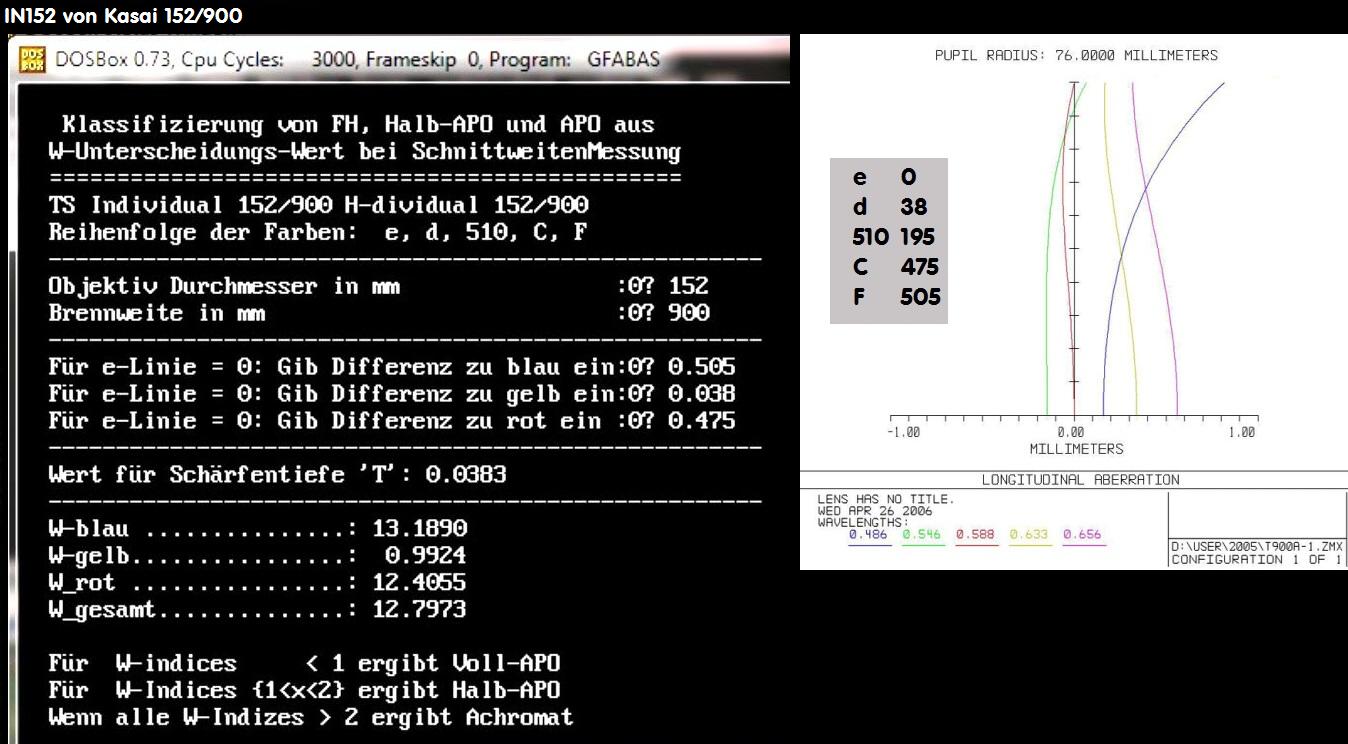

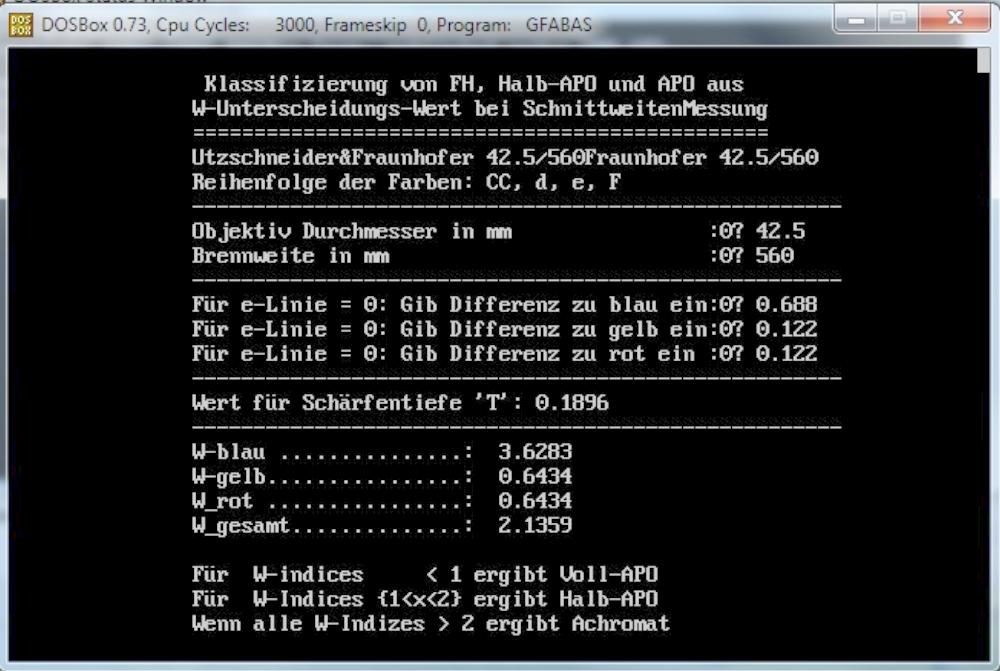

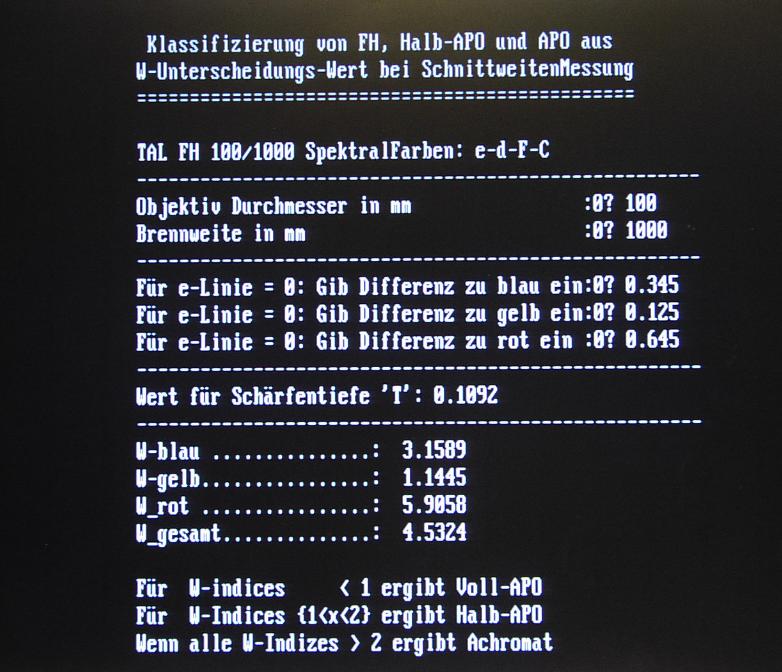

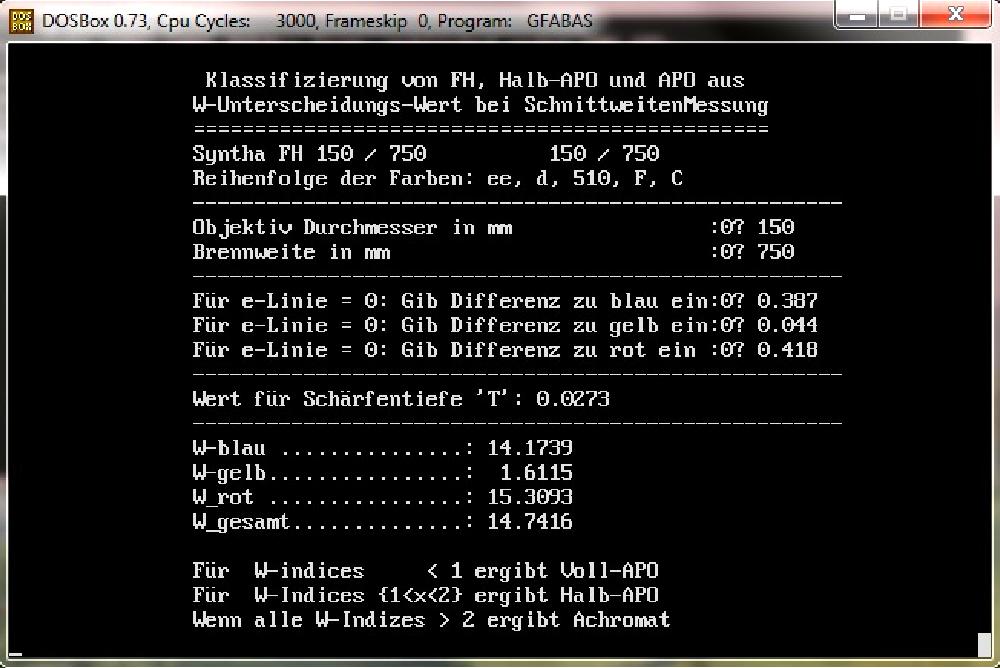

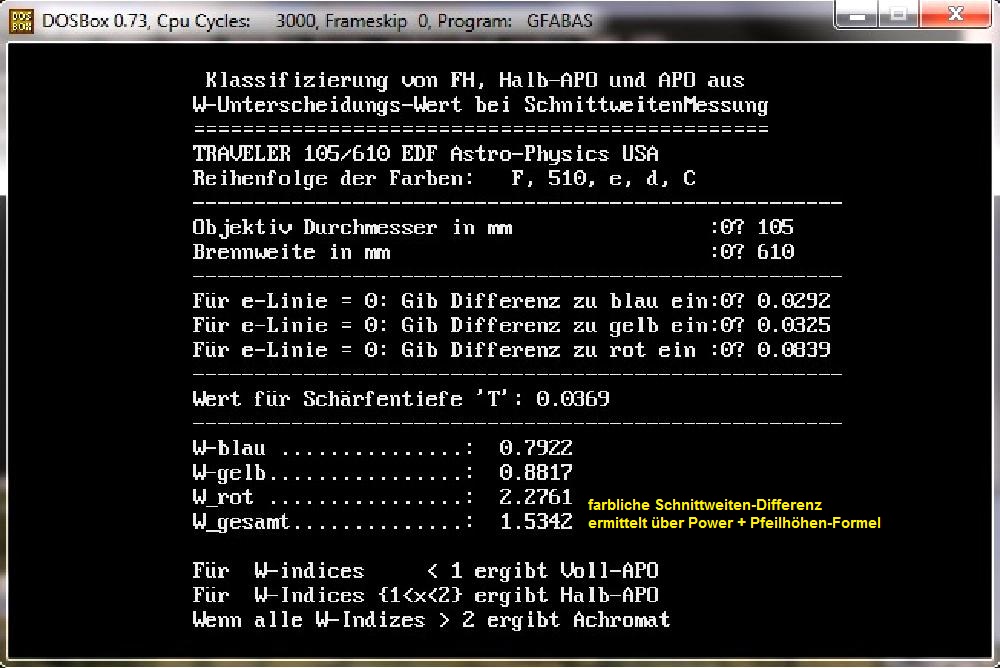

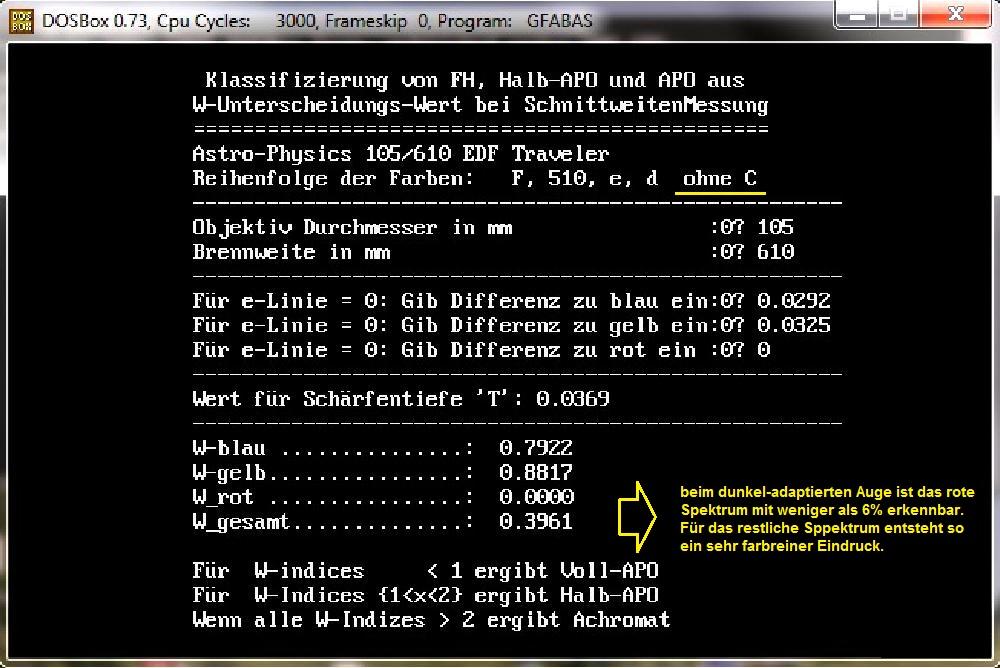

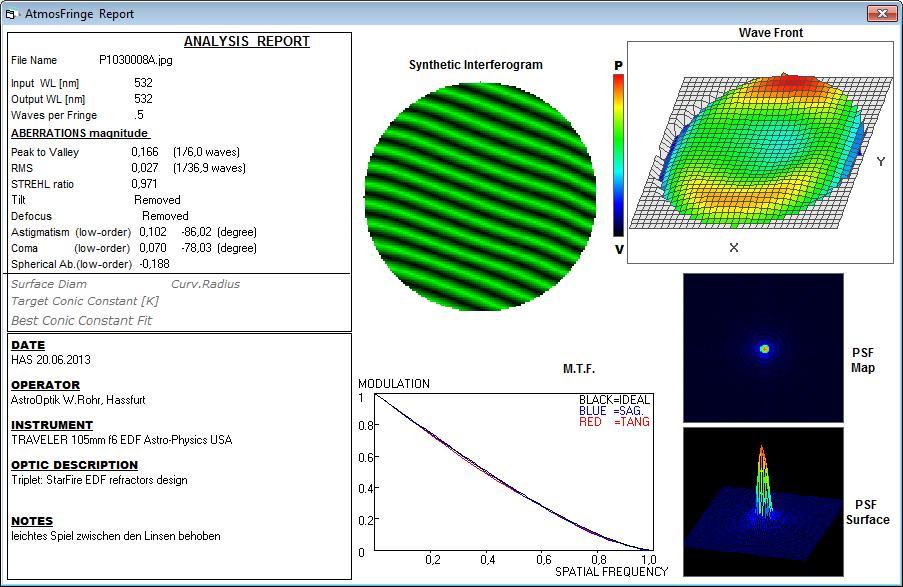

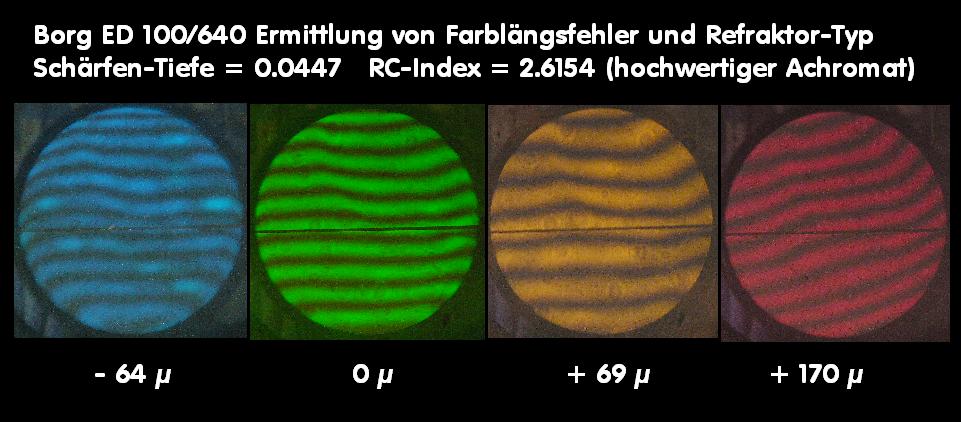

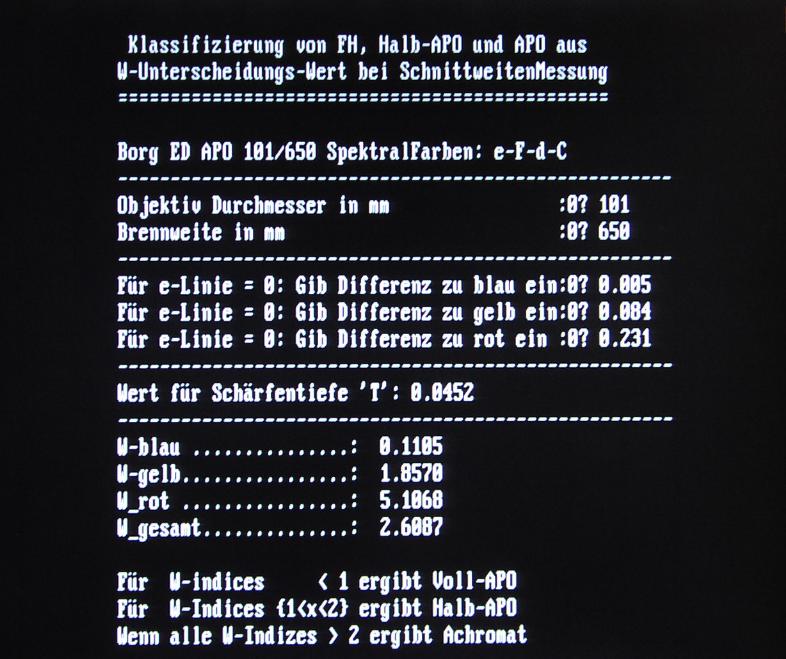

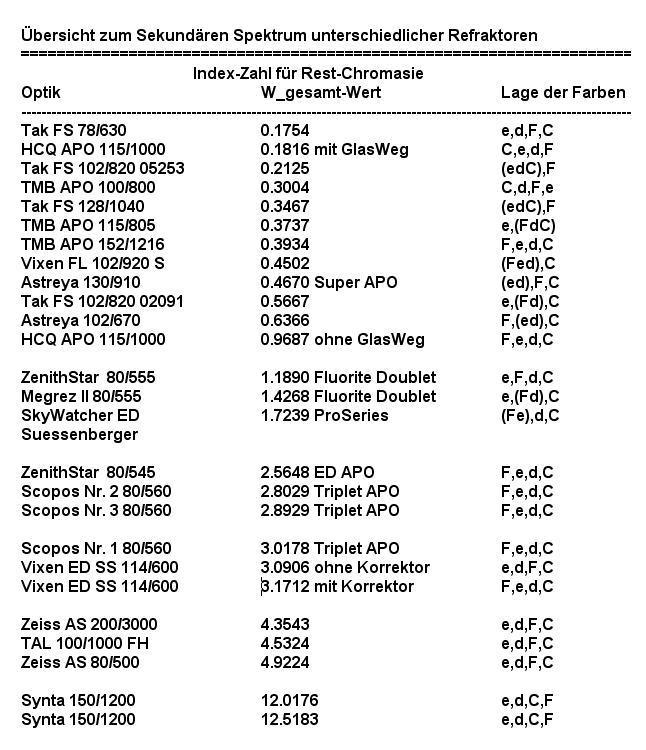

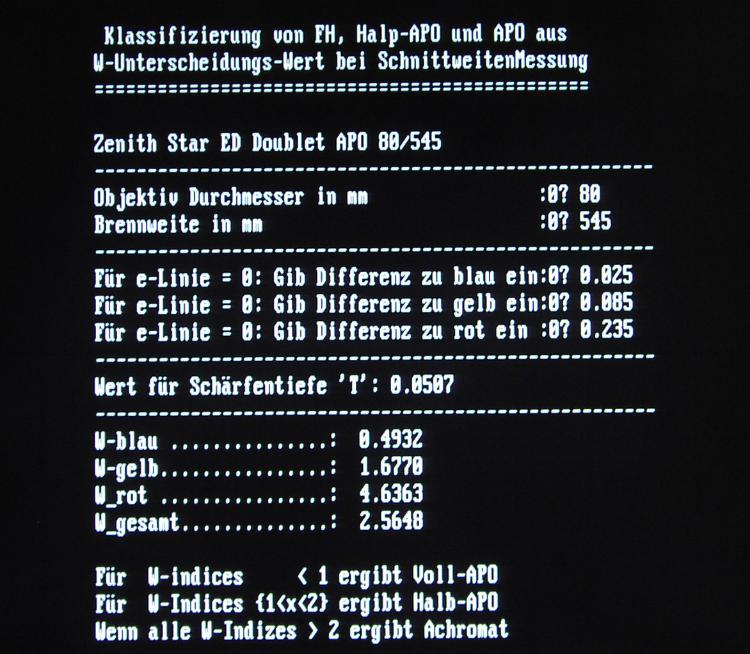

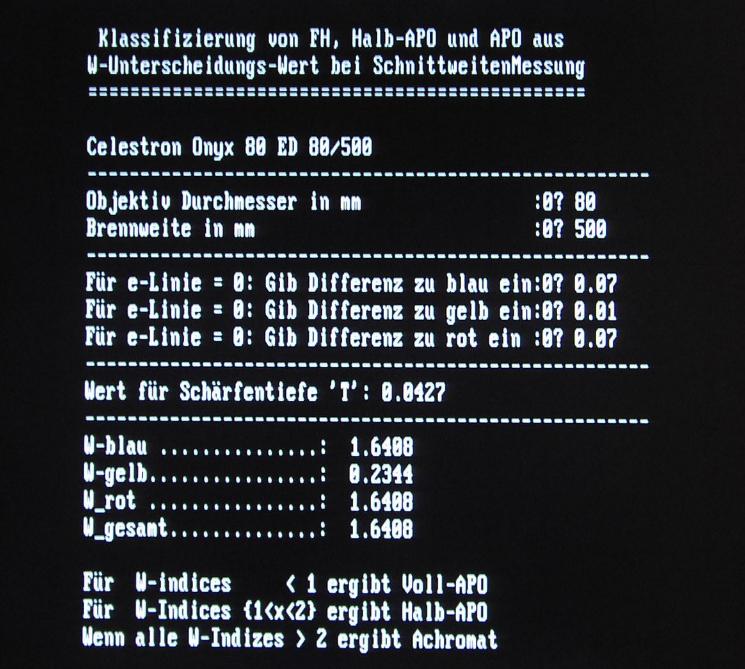

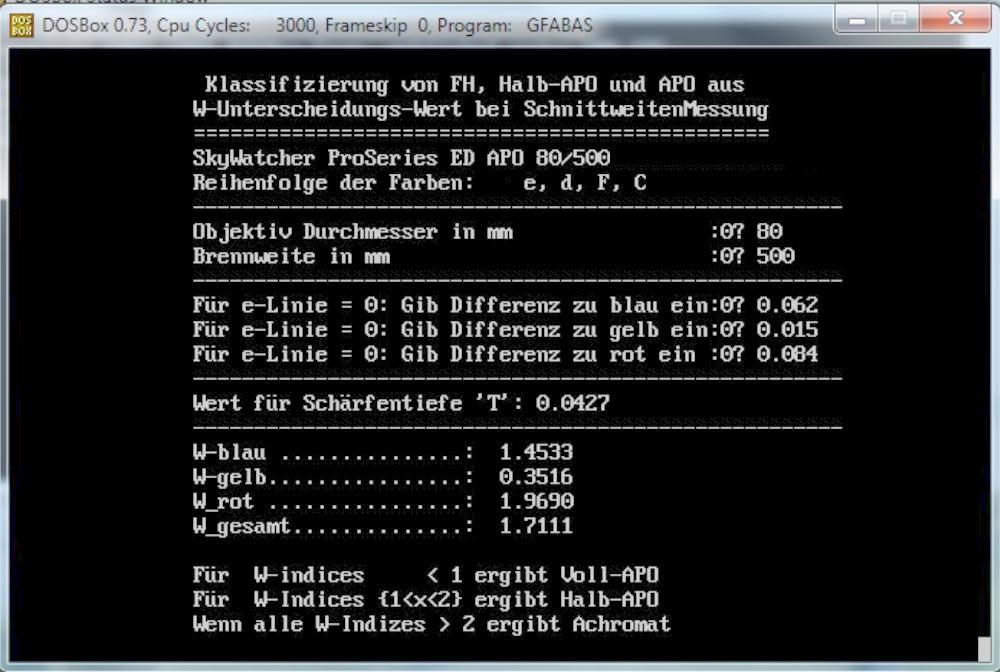

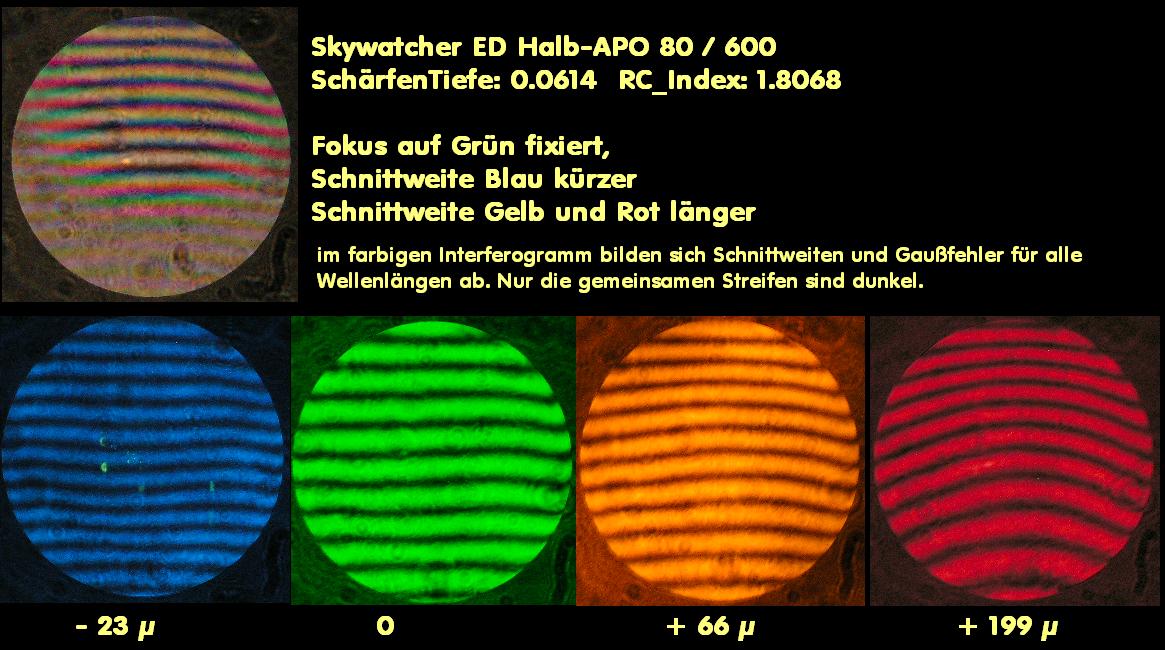

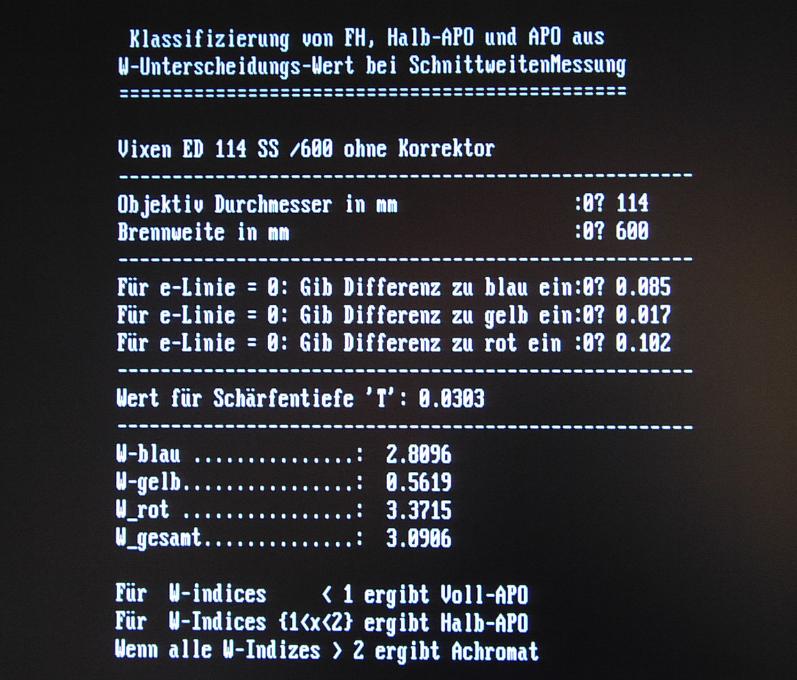

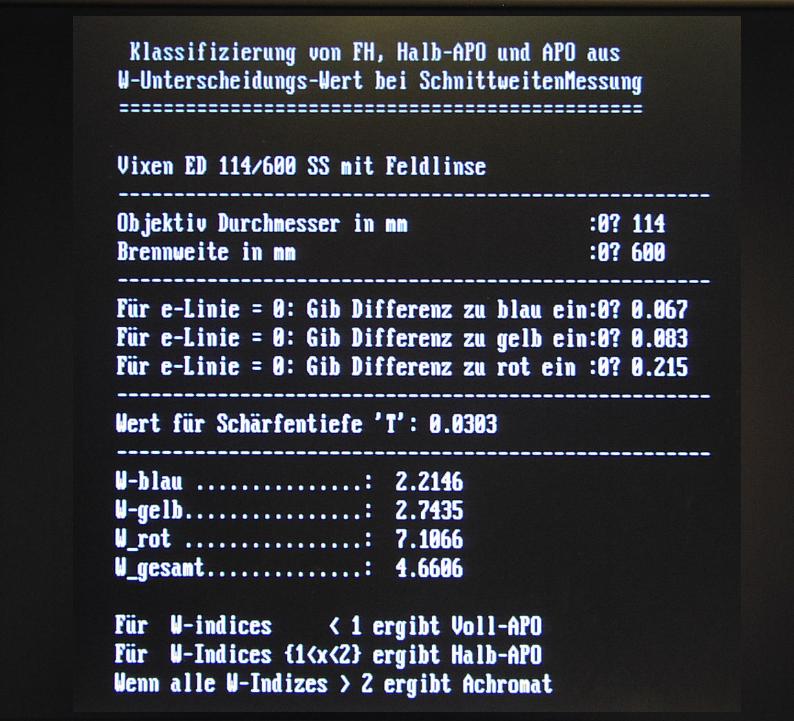

Bei der RC_Indexzahl wird der Mittelwert des Sekundären Spektrums durch die Schärfentiefe geteilt. Für die allgemeine Klassifizierung ausreichend.

Der Wert von 1.5394 ist um einiges besser als bei vielen ED-Optiken.

Ein klassisches Design, bei dem zwischen Blau bis Gelb die Farbschnittpunkte dicht beieinander liegen, und Rot am weitesten hinten.

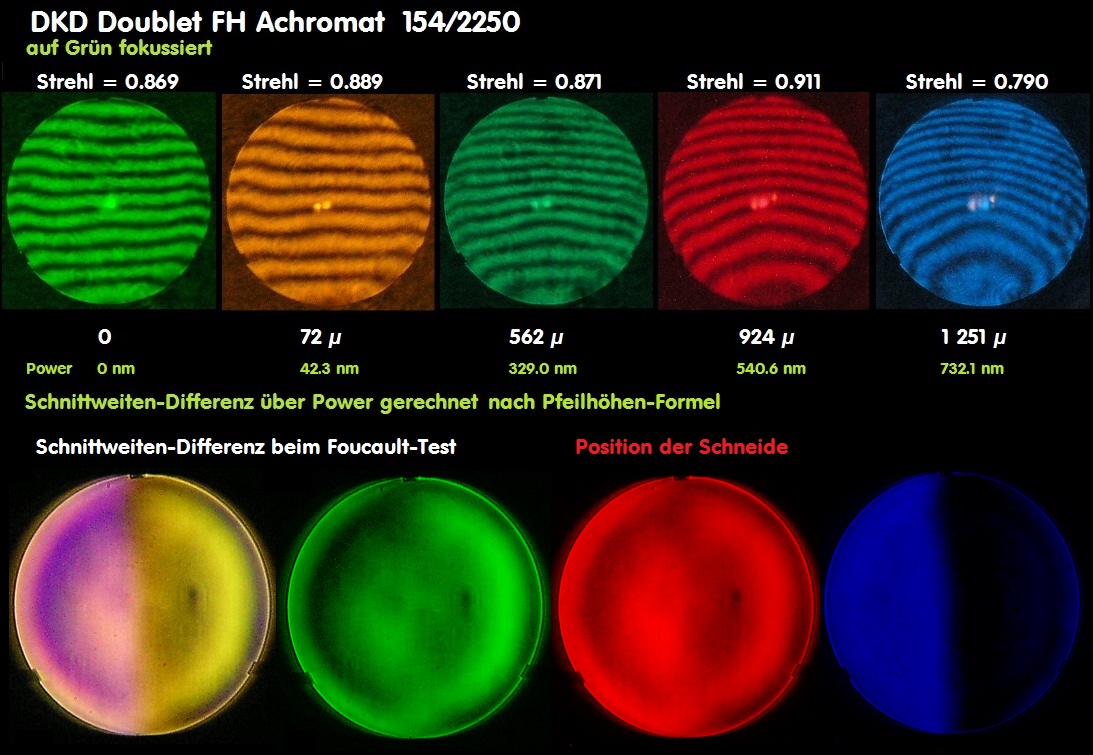

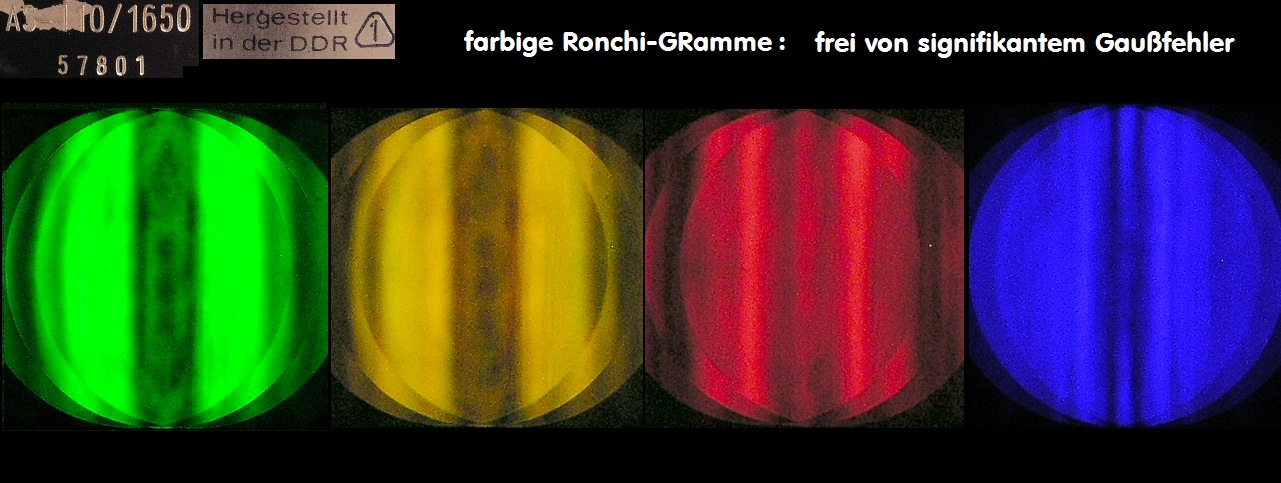

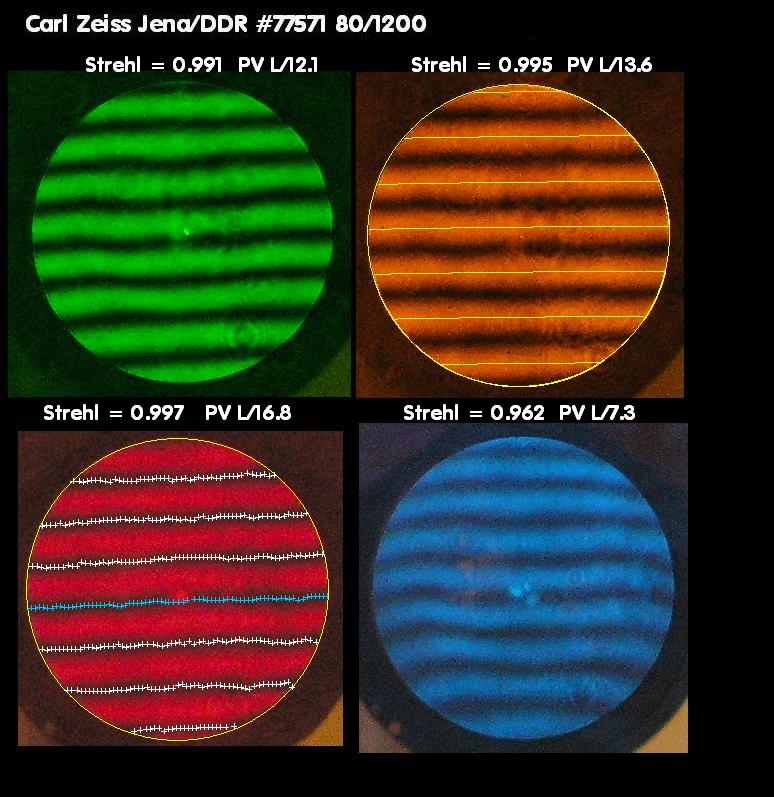

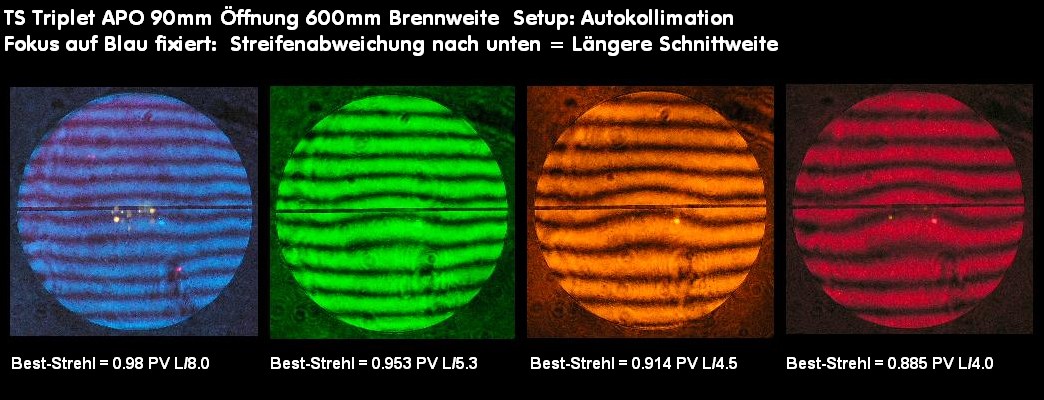

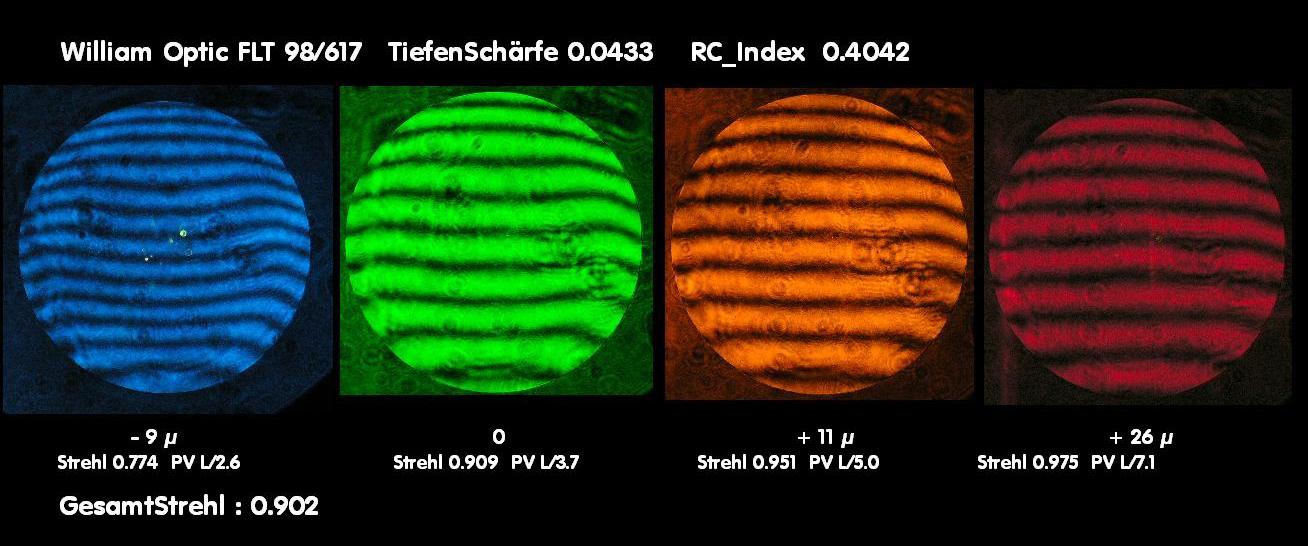

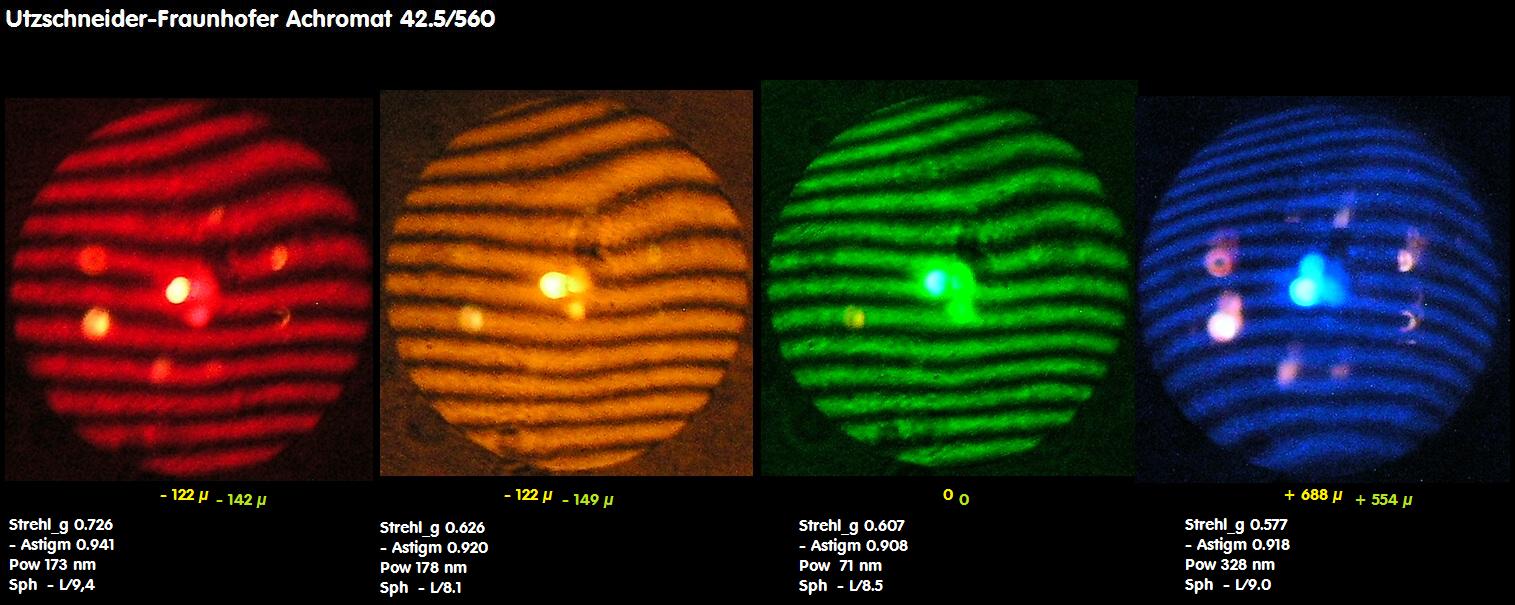

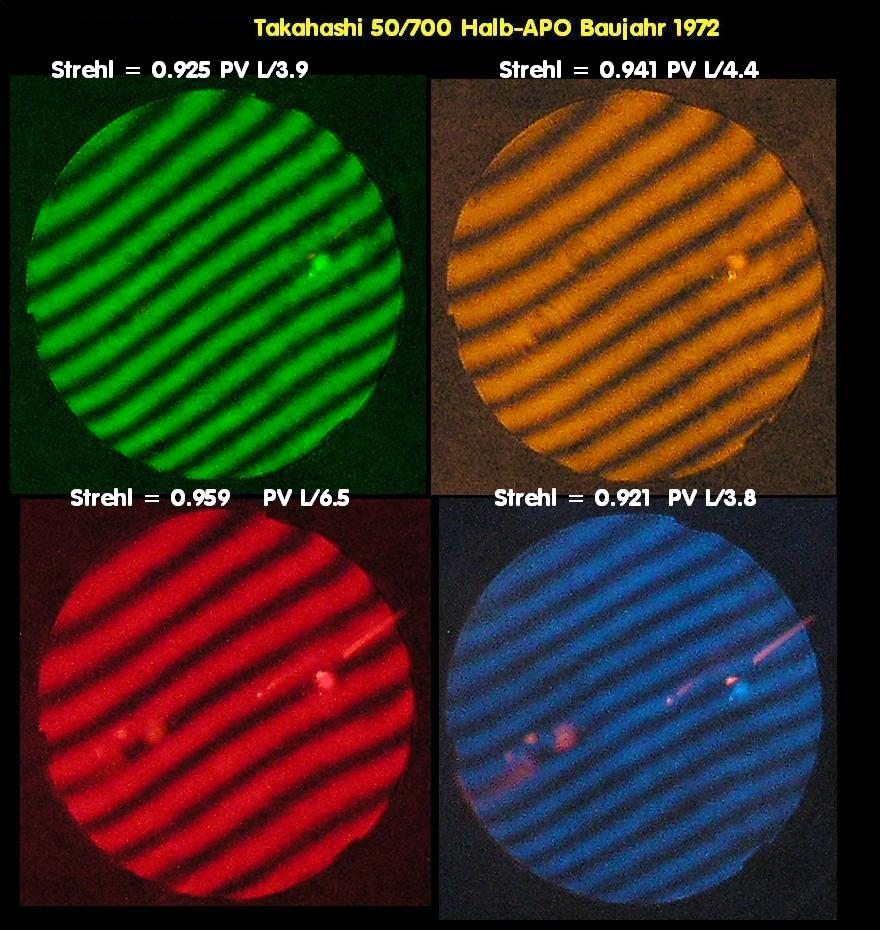

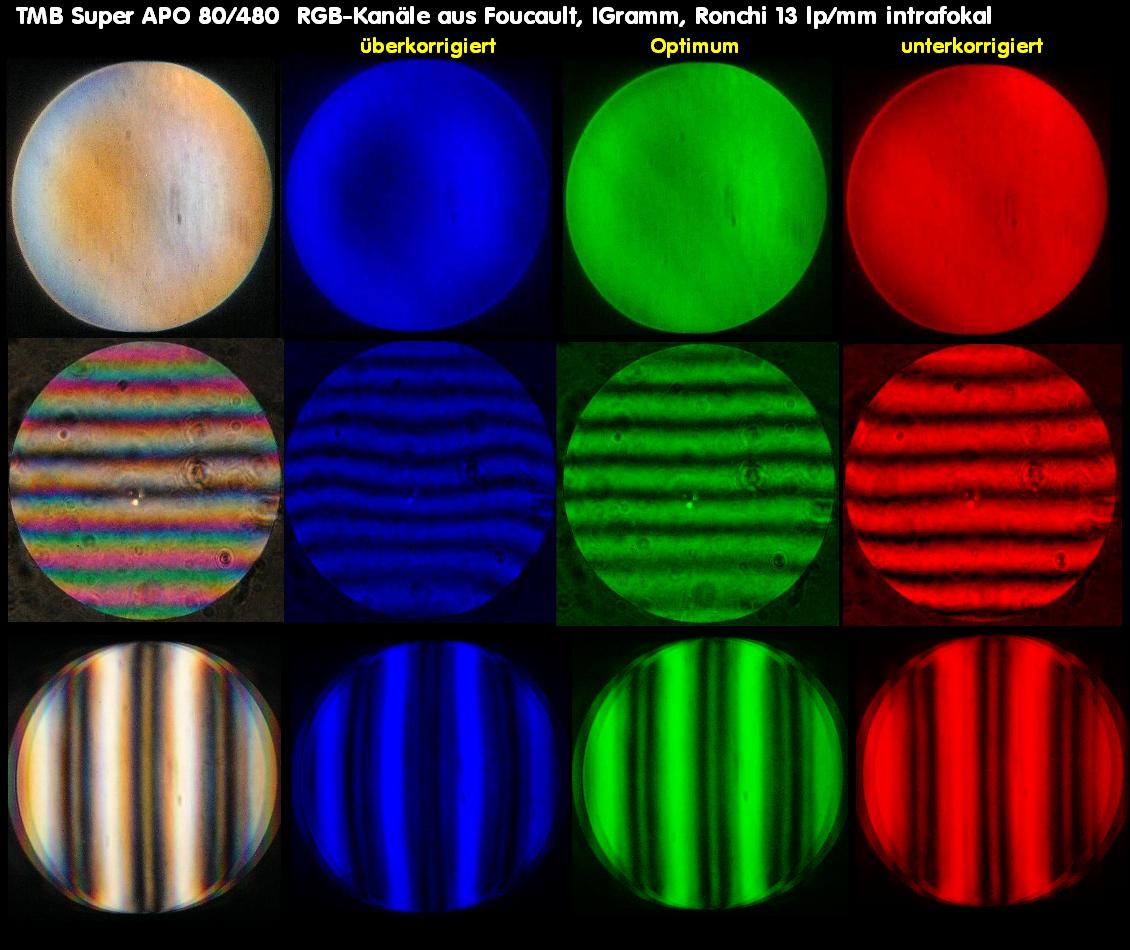

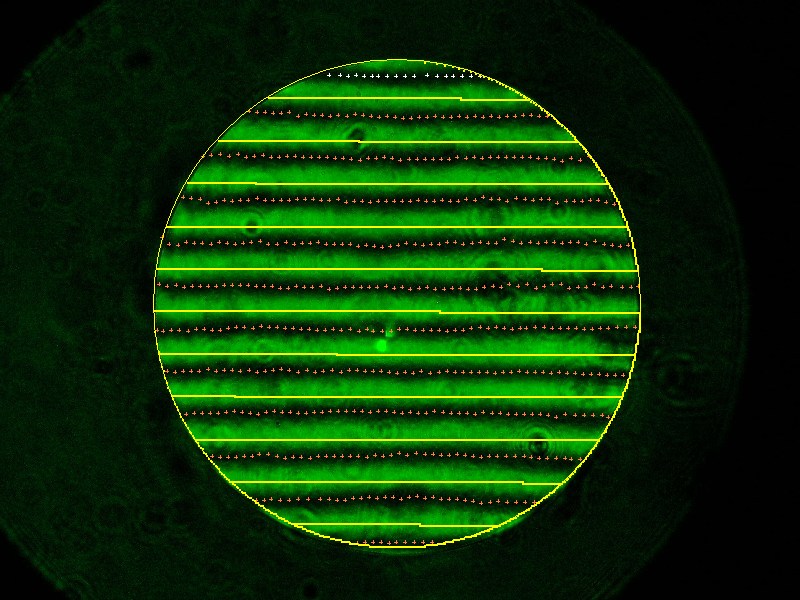

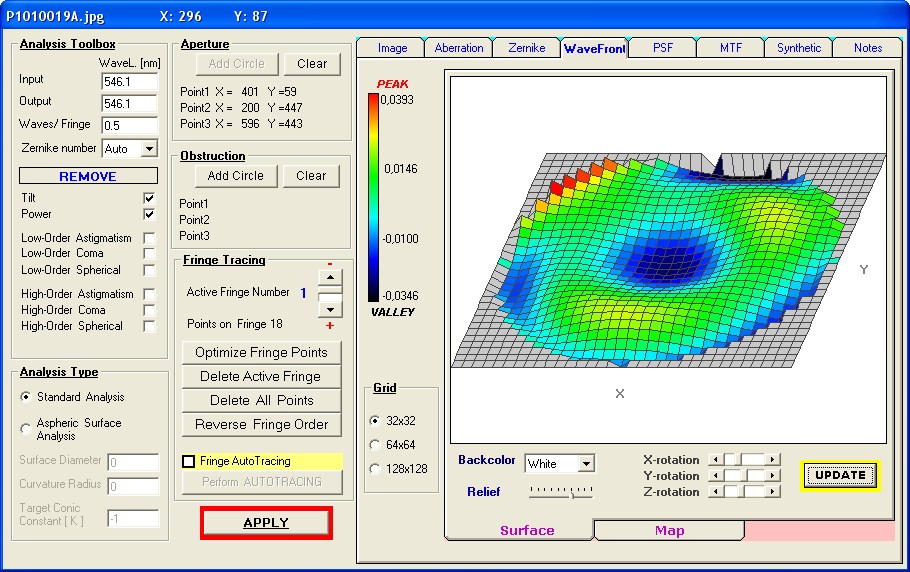

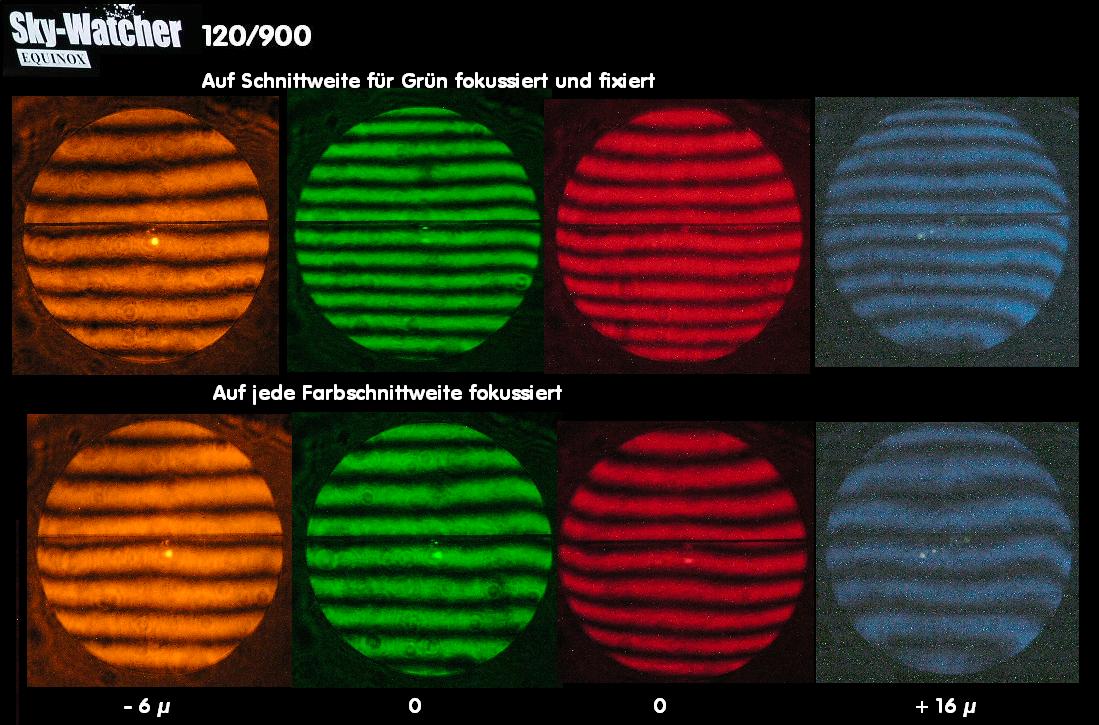

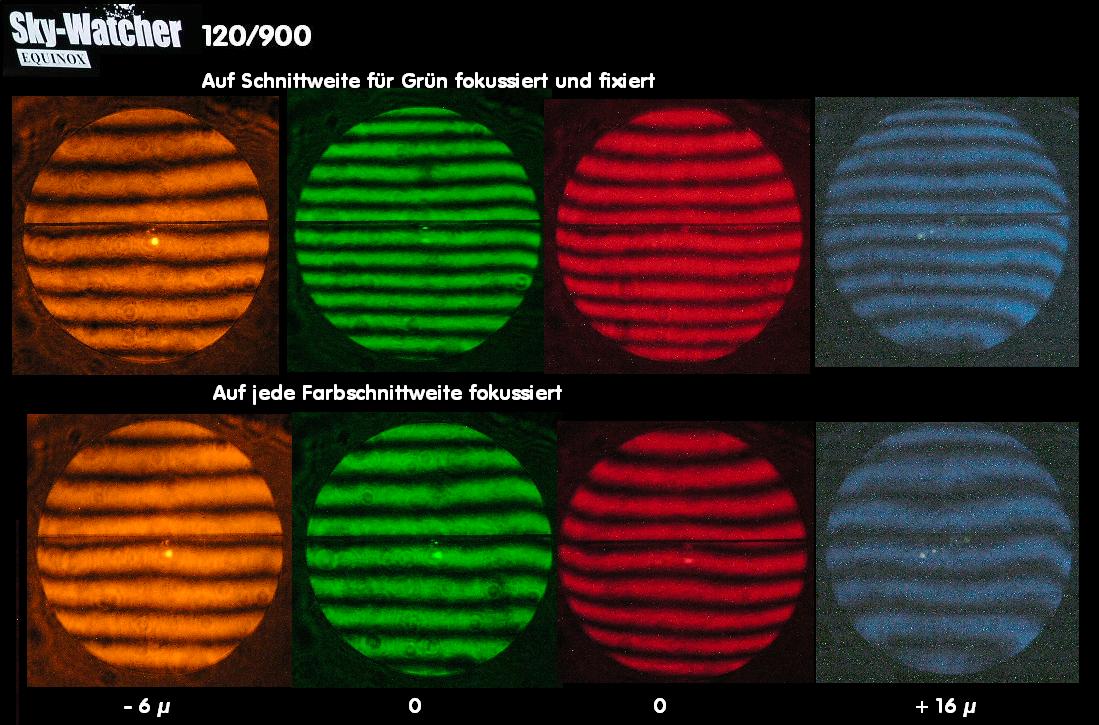

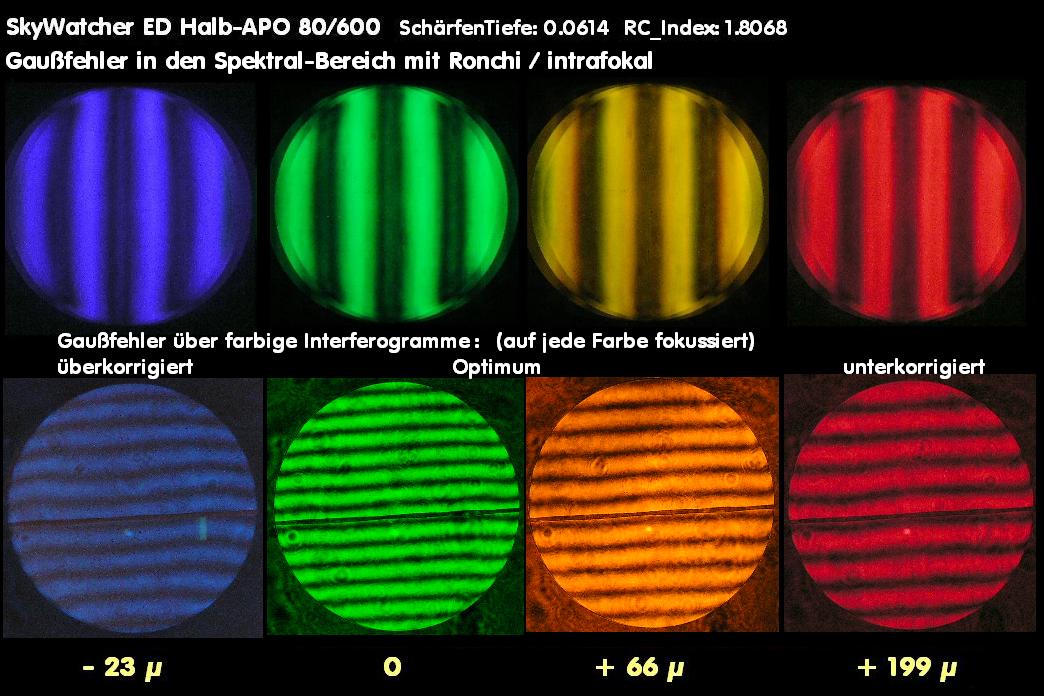

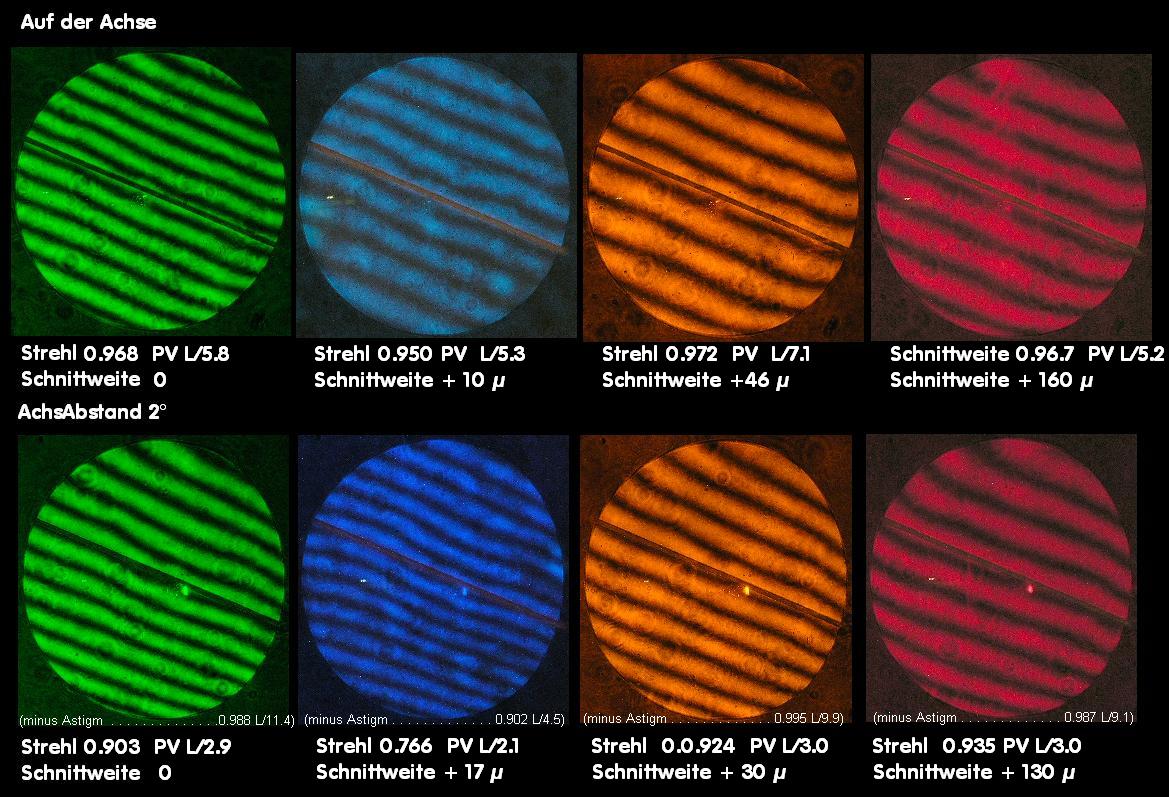

Interferogramme auf jeweilige Farbe fokussiert !

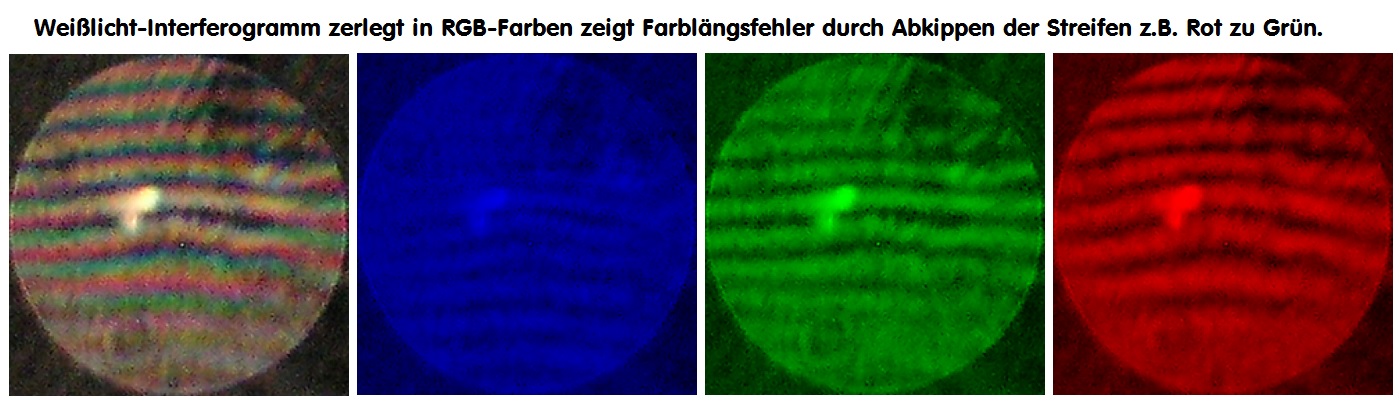

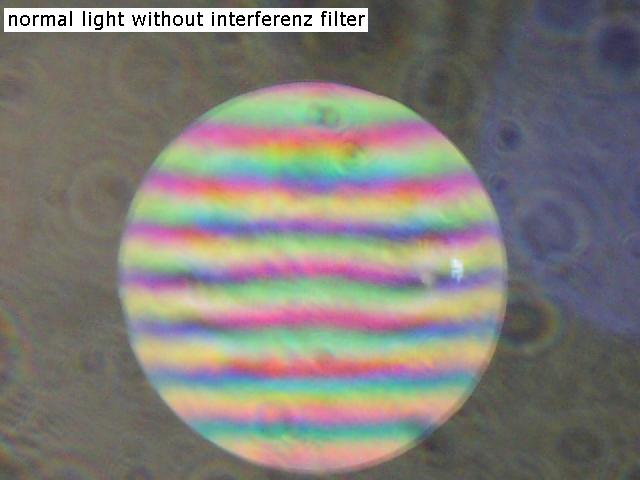

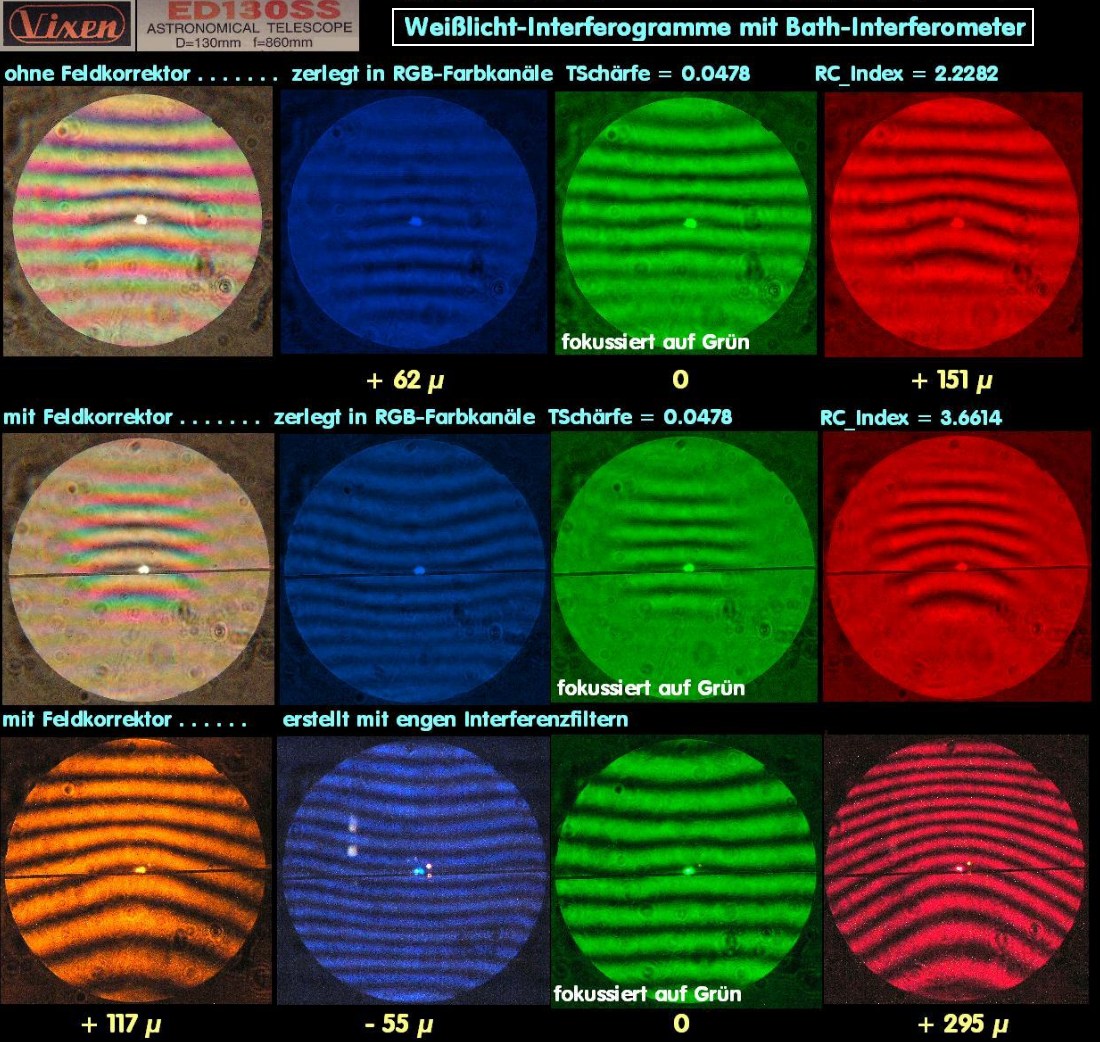

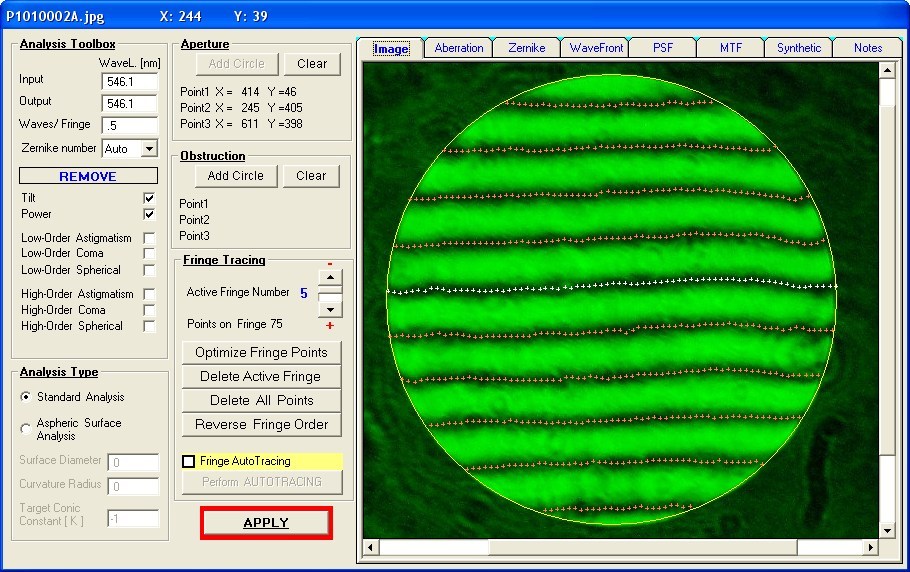

Statt mit Interferenzfiltern sich aus der Weißlichtquelle die jeweilige Linie herauszusuchen, gibt es auch die Möglichkeit, ein "buntes" Weißlicht

interferogramm in seine RGB-Teile zu zerlegen, die aber dann leider nicht ganz exakt mit den Spektrallinien für Blau, Grün und Rot zusammenfallen.

Zur Darstellung des Farblängsfehler zwischen Grün und Rot wäre es aber trotzdem ausreichend. Genauer wird es nur, wenn man den jeweiligen

Fokus mit einer 0.001 Meßuhr ausmißt, oder die Power umrechnet. http://rohr.aiax.de/UmrechnungPow-FLF.jpg

Auf Weißlichtfokus (1.Bild links) fokussiert.

Vielleicht bekomme ich vom Besitzer eine Rückmeldung, wie sich die Optik am Himmel "benimmt" .

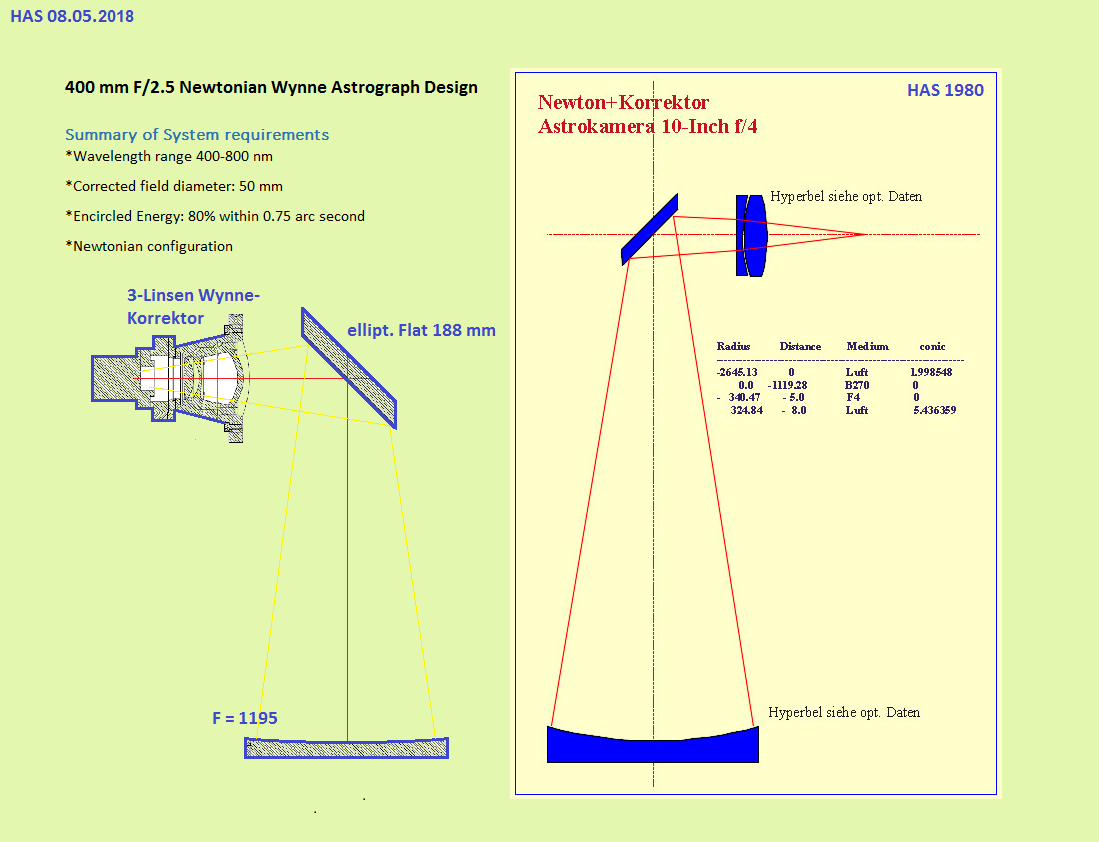

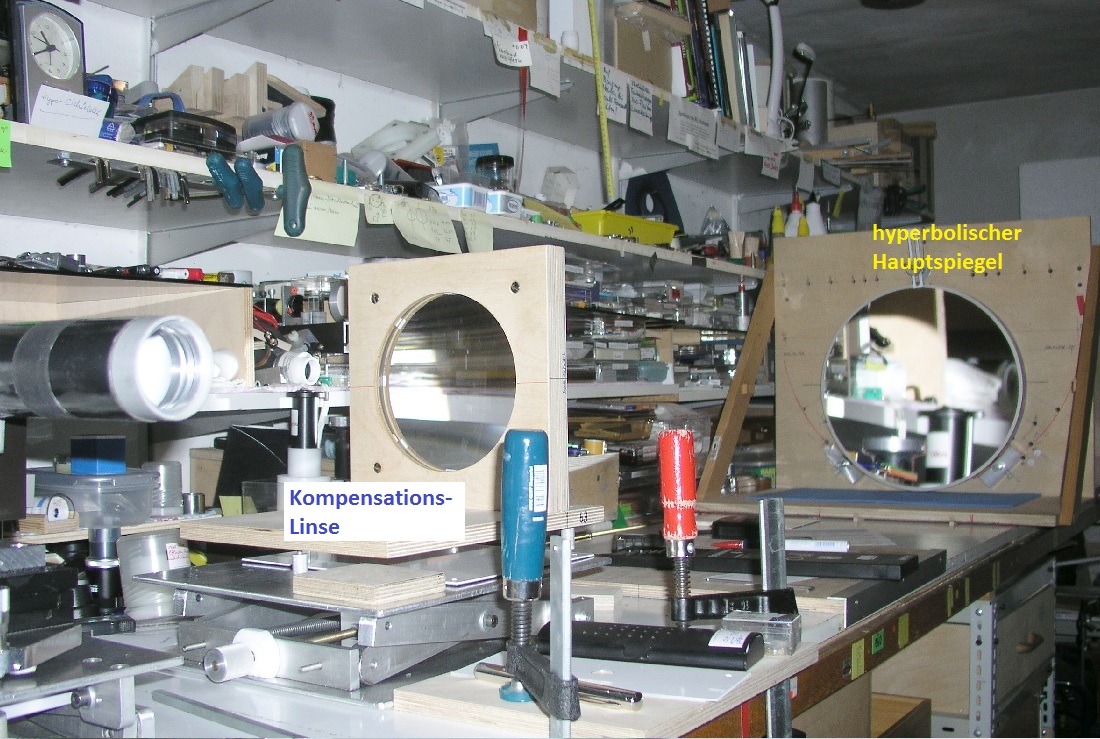

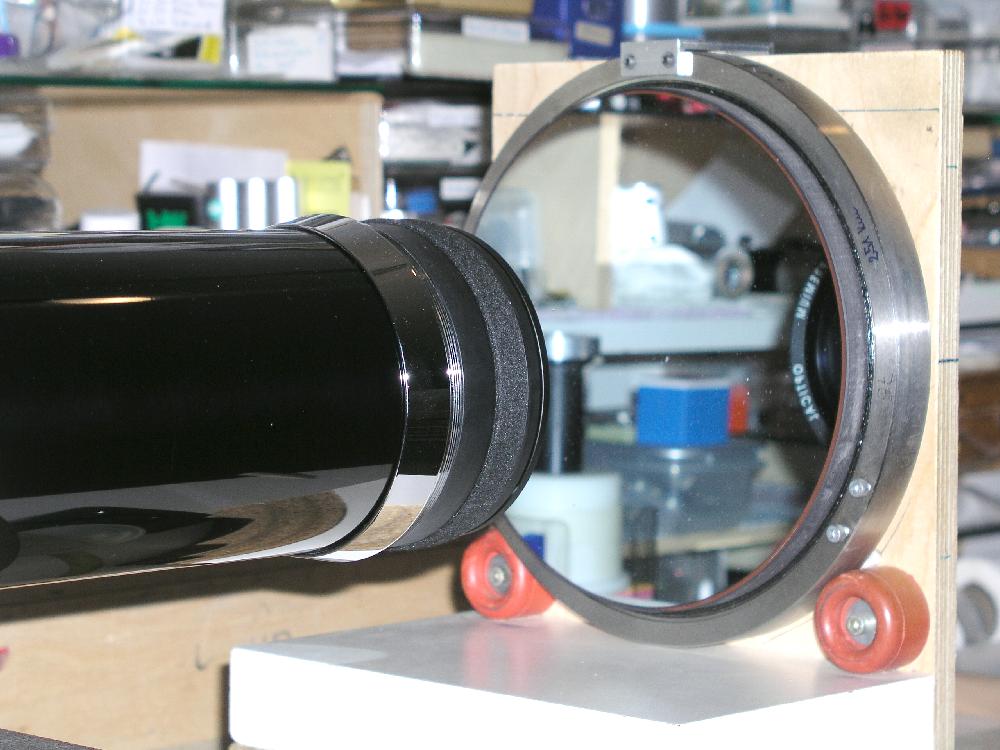

C019A Ein lichtsstarker Astro-Graph - die opt. Komponenten im Test

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/11-beitraege/03-newton-systeme-und-verwandte-fragen/215-c019-bath-astrokamera-mit-alter-hardware-und-systemdaten

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/11-beitraege/03-newton-systeme-und-verwandte-fragen/213-c018-bath-astrokamera-aki-freiburg-und-akii-namibia-11-dez-2004

Dieses System hat zunächst Ähnlichkeit mit einem klassischen Newton-System. Für die Astrofotografie ist jedoch ein Feldkorrektor

sinnvoll, der die Koma-Effekte des Newton-Hauptspiegel korrigiert. Vor ca.30 Jahren baute ich einen F/4 Newton+ Zweilinsen-Korrektor.

Das Besondere damals war der hyperbolische Hauptspiegel mit einer konischen Konstanten von knapp - 2.0 und auf der letzten

Korrektor-Flächte mußte ich eine Asphäre einpolieren, ebenfalls eine Hyperbel mit einer konischen Konstanten von - 5.4. Das sind die

typischen Merkmale eines RC-Systems.

Dieses Grundsystem wurde später mit unterschiedlichen Optical Design Programmen variiert. Entweder versuchte man den Korrektor

mit sphärischen Flächen zu verwirklichen, meist mit anderen Gläsern, einer dritten Linse, oder man versuchte, wie im Beispiel links,

einen lichtstarken F/2.5 Astro-Graphen zu berechnen, auf der Basis eines F/3 Hyperbol-Spiegel mit - 1.5 konische Konstante und

einem Wynne-Dreilinsen-Korrektor.

Die Komponenten dieses Systems hatte ich zur Prüfung hier. Teilweise weil der Hersteller zunächst nicht in der Lage war,die richtige

konische Konstante von - 1.5 zu schleifen, und der gleiche Hersteller für seinen ellipt. Plan-Spiegel ein Testergebniss präsentierte,

das ich über meinen Testaufbau in keiner Weise bestätigen konnte. Die Beurteilung dieses Systems muß aber dennoch aus dem

Blickwinkel der Praxis erfolgen, also die Frage, welche Mindestgenauigkeit muß ein solches System haben. Die ultimative Antwort

kann deshalb nicht über spitzfindige Diskussionen erfolgen, wie man das oft in "spezialisierten" Forenbeiträgen erlebt. Man wird die

Qualität der Rohbilder genauer untersuchen müssen, um auf die notwendige opt. Qualität schließen zu können. Hier kann ich nur die

Ungereimtheiten bei der Prüfung der Komponenten darstellen. Wenn Sie Sich für das System interessieren, bitte hier nachfragen:

http://www.apm-telescopes.de/de/Kontakt.html

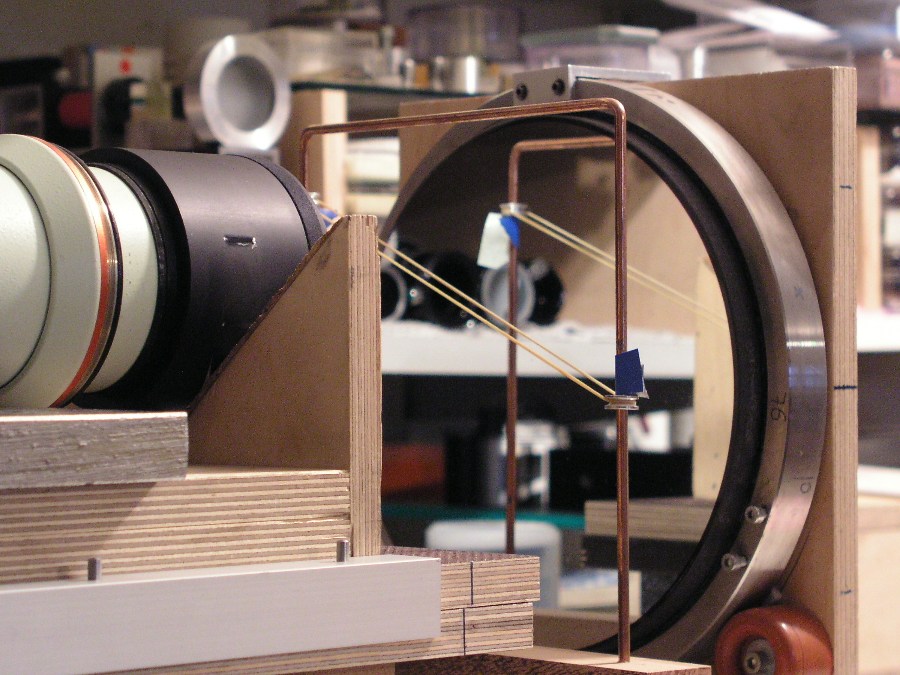

Eine Vorbedingung stellte ich damals an den Designer Karl-Ludwig Bath, der die Newton-Kamera rechts im Bild auf einem programmier-

baren Taschenrechner entworfen hatte: Beim Schleifen von Hauptspiegel und Korrektor wollte ich eine Möglichkeit haben, beide über einen

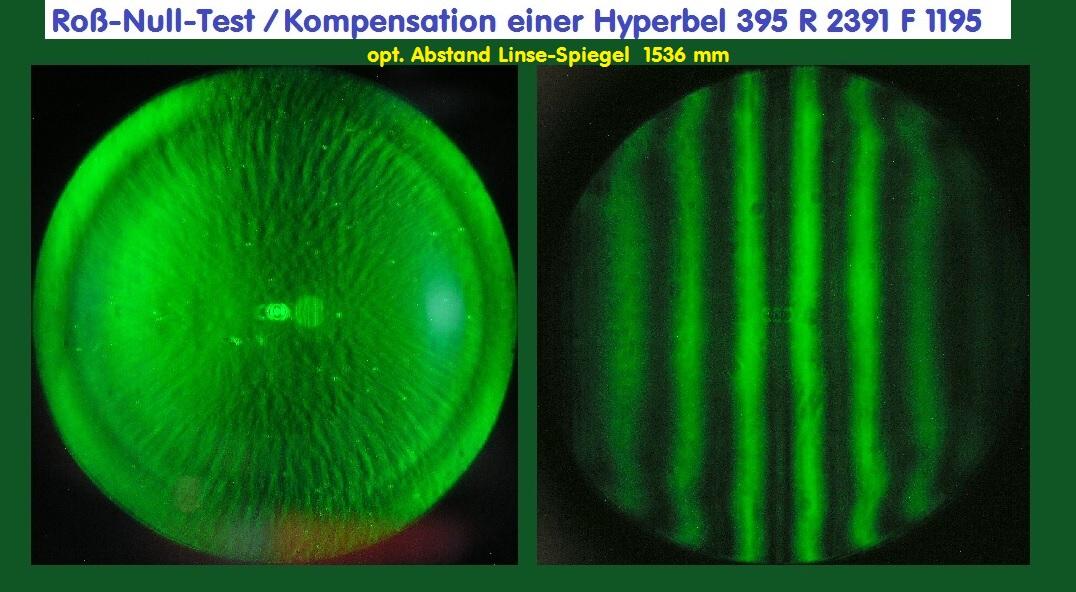

Null-Test prüfen zu können - was mir Karl-Ludwig zusicherte. Sehr viel kritischer ist dagegen das System links im Bild mit einem f/3

Hauptspiegel. Wie kann man hier kontrolliert die richtige Hyperbel schleifen. ( Erst im zweiten Anlauf gelang dies dem Hersteller.)

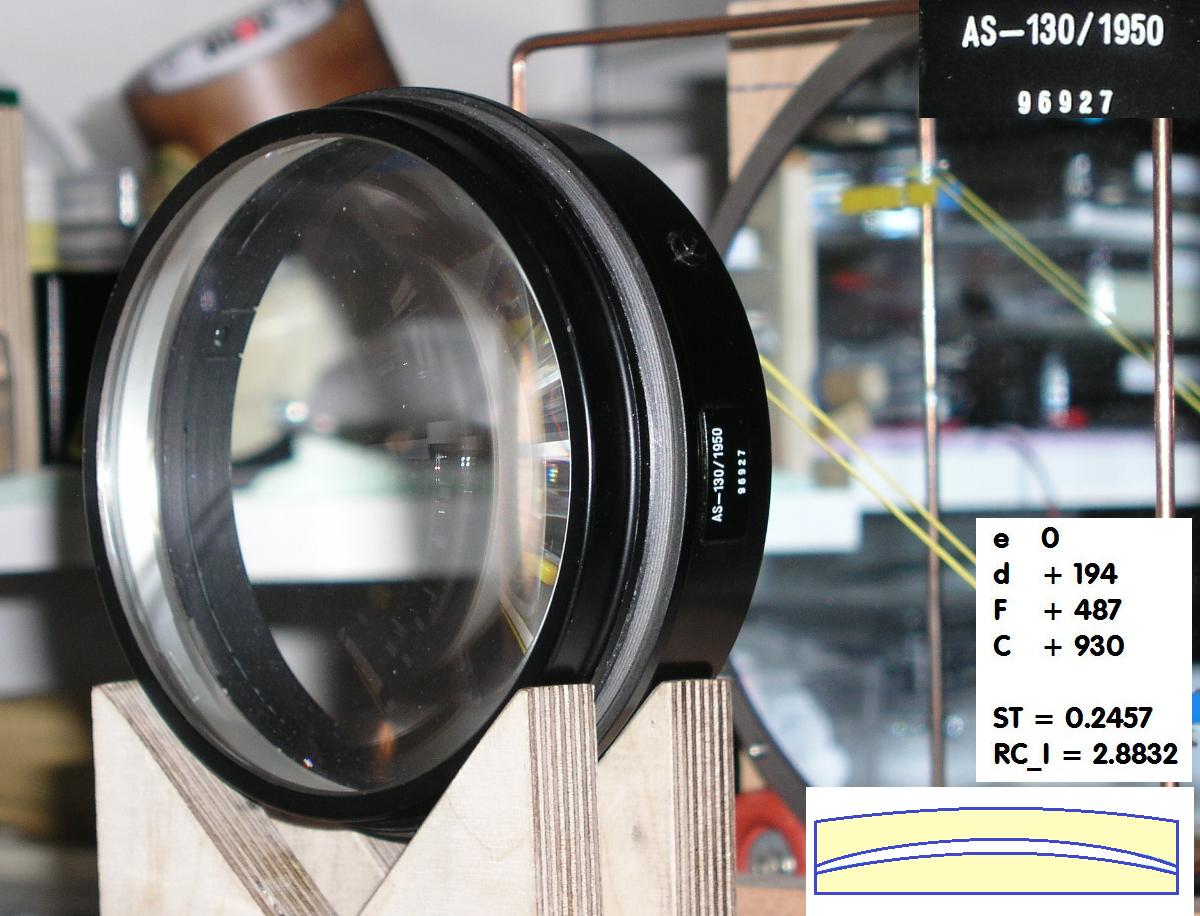

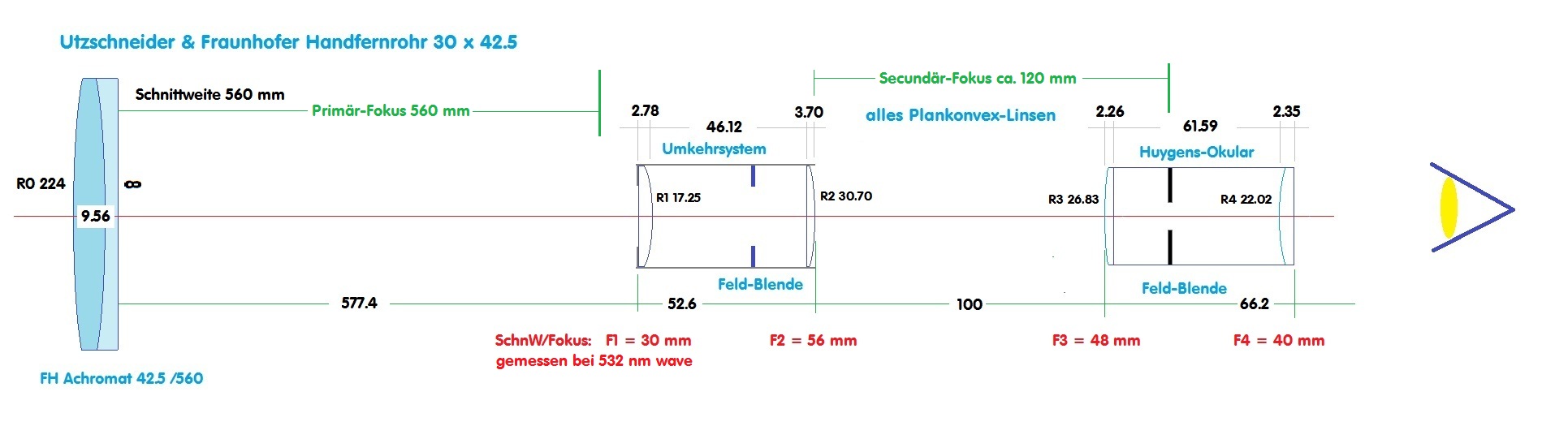

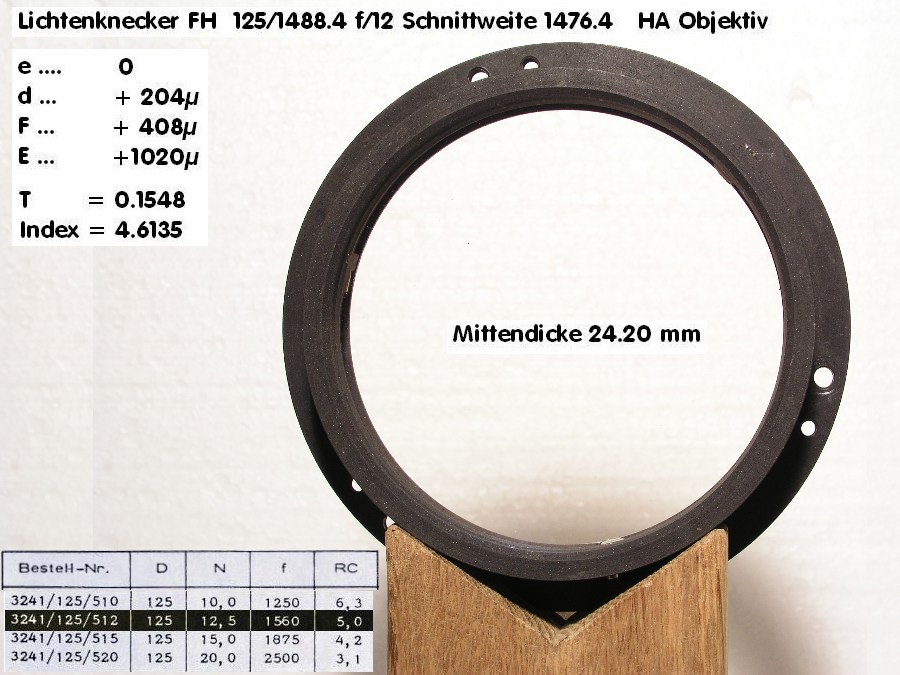

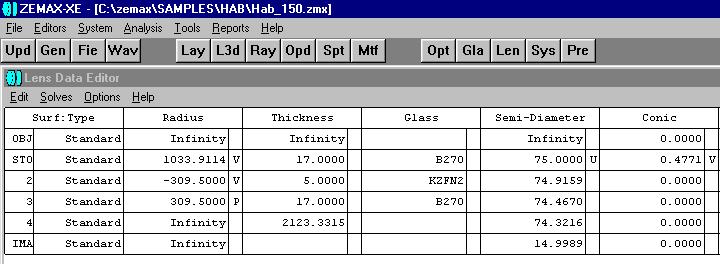

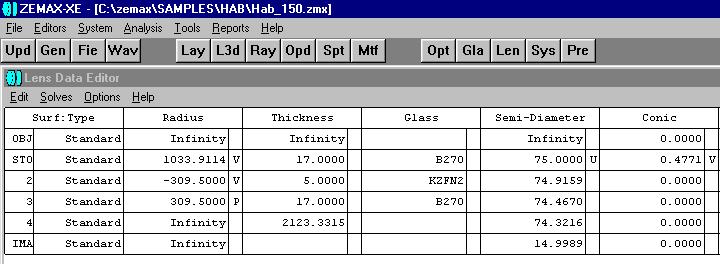

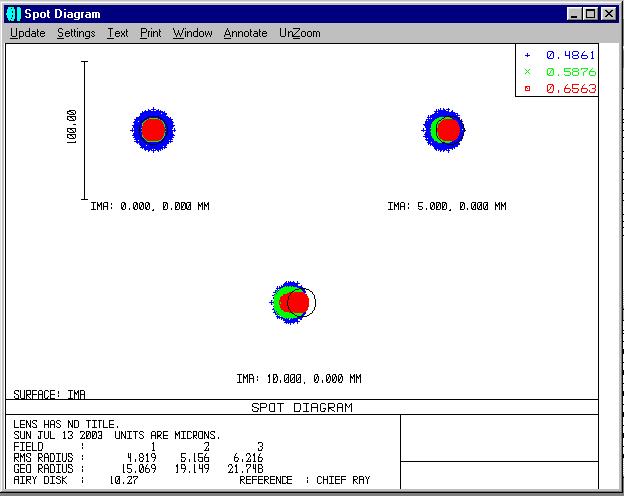

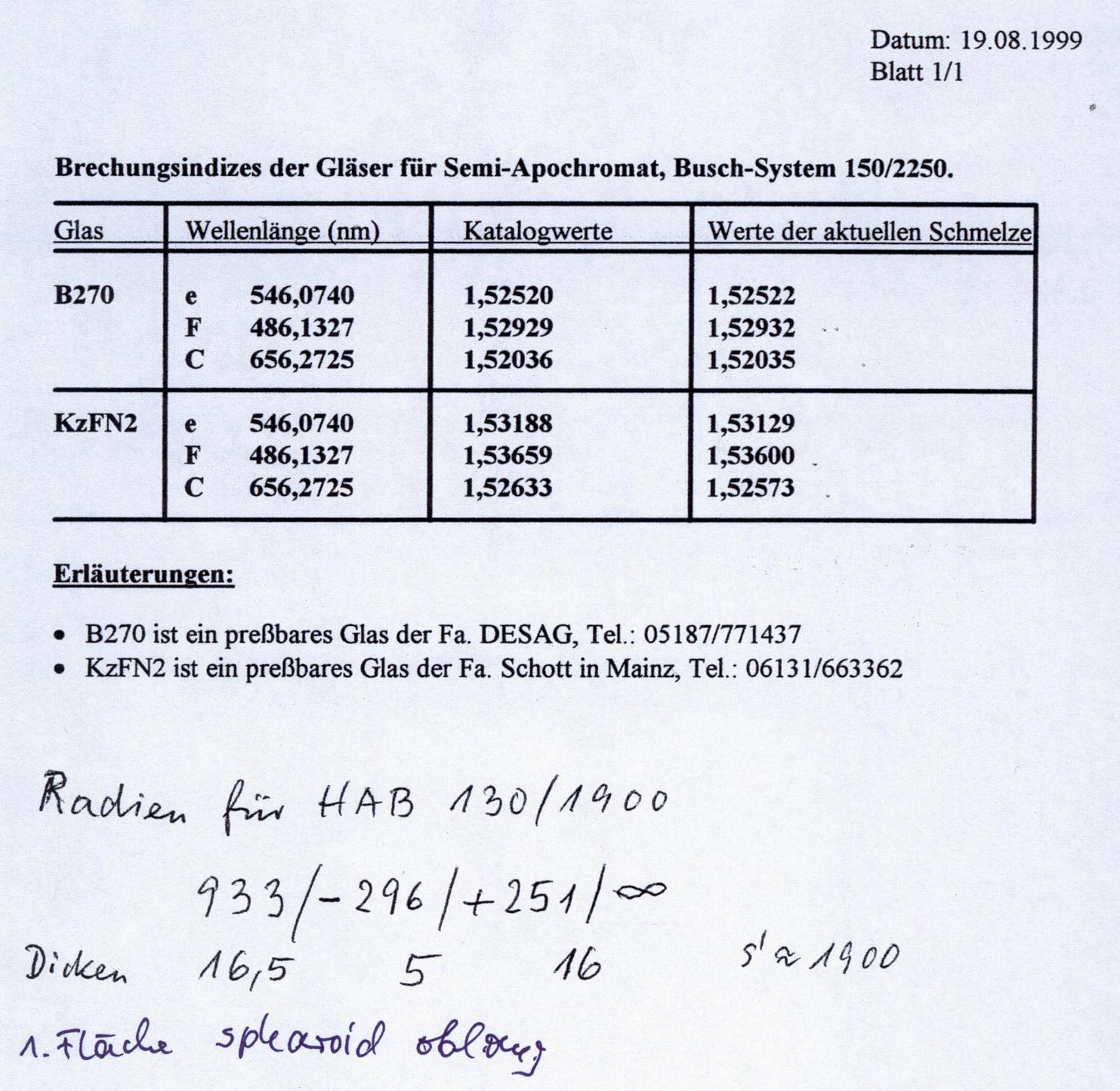

Die opt. Daten der verwendeten Plankonvex-Linse kann man dem übernächsten Bild entnehmen und nachvollziehen, wie diese auf dem Datenblatt

bei ZEMAX Eingang finden. Alles entscheidend ist der Abstand von Linsen-Scheitel zum hyperbolischen Hauptspiegel. Je homogener der Verlauf

der jeweiligen Parabel bzw. Hyperbel ist, umso genauer kann die Messung ausfallen. Zonen im Hauptspiegel können, wie im vorliegenden Fall, zu

einer größeren "Unschärfe" führen im Bereich von ca. 10 mm Toleranz.

Die opt. Daten wurden damals mit großer Sorgfalt vermessen.

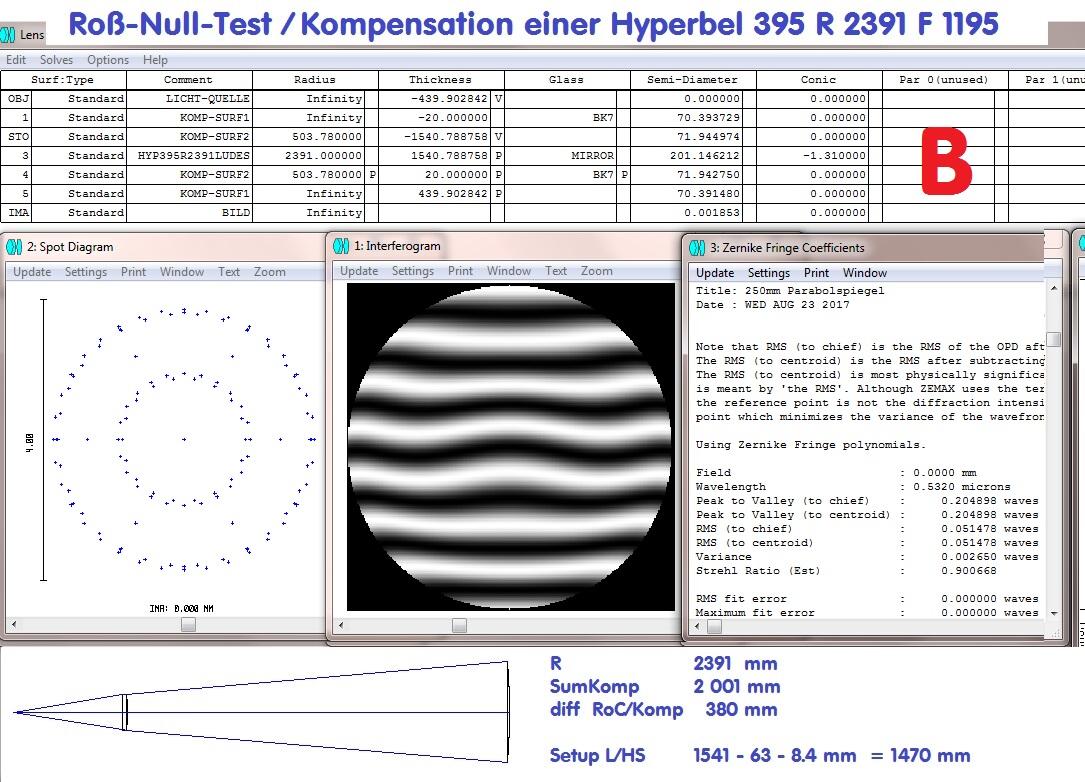

Der erste Versuch aus der Praxis lieferte unbefriedigende Ergebnisse ab, sodaß ich mir die Komponenten auf der opt. Bank anschauen mußte:

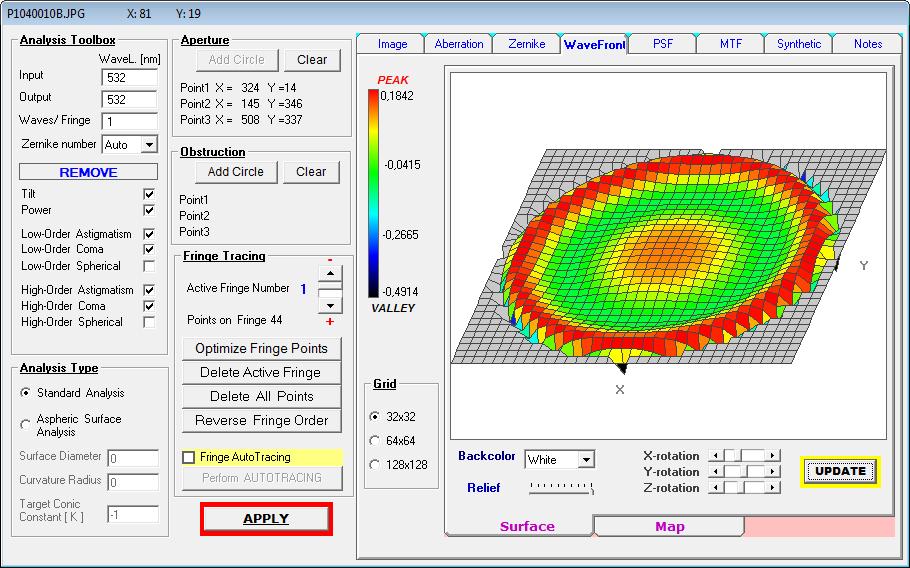

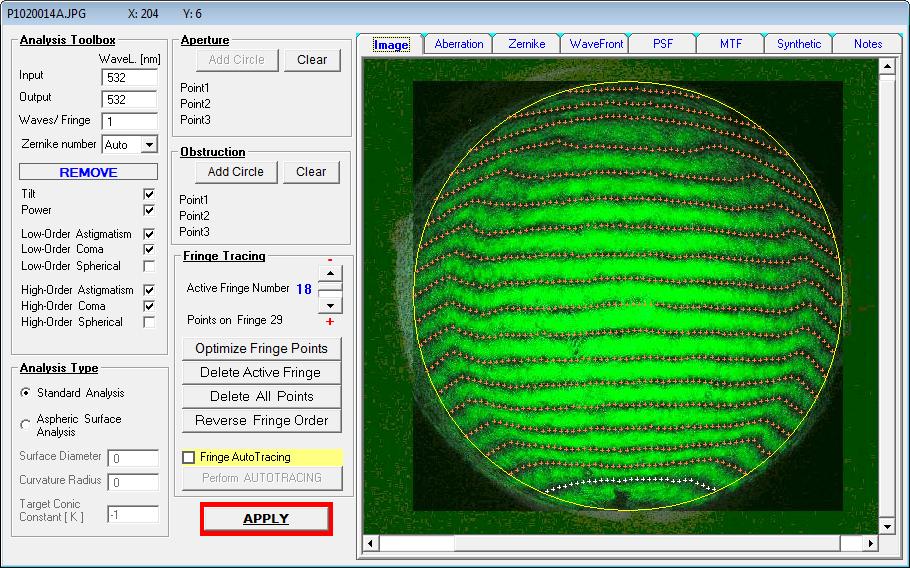

Statt der vom Designer geforderten konischen Konstante von - 1.500 konnte ich nur - 1.310 messen. Nach der Überarbeitung durch den

Hersteller näherten sich schließlich unsere beiderseitigen Ergebnisse. an.

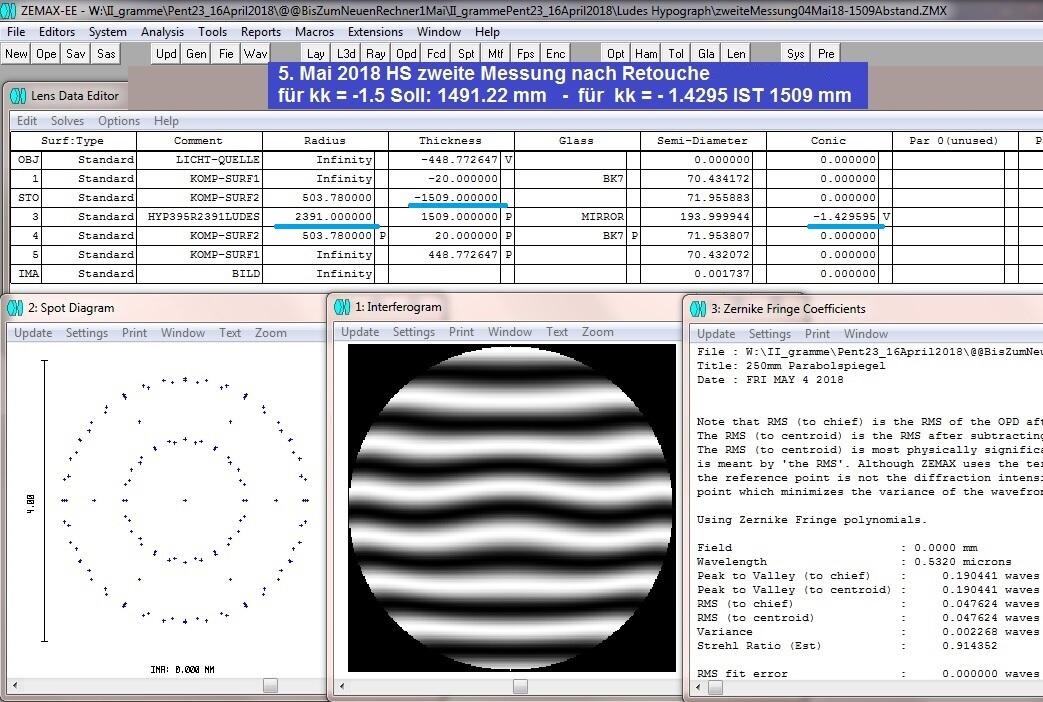

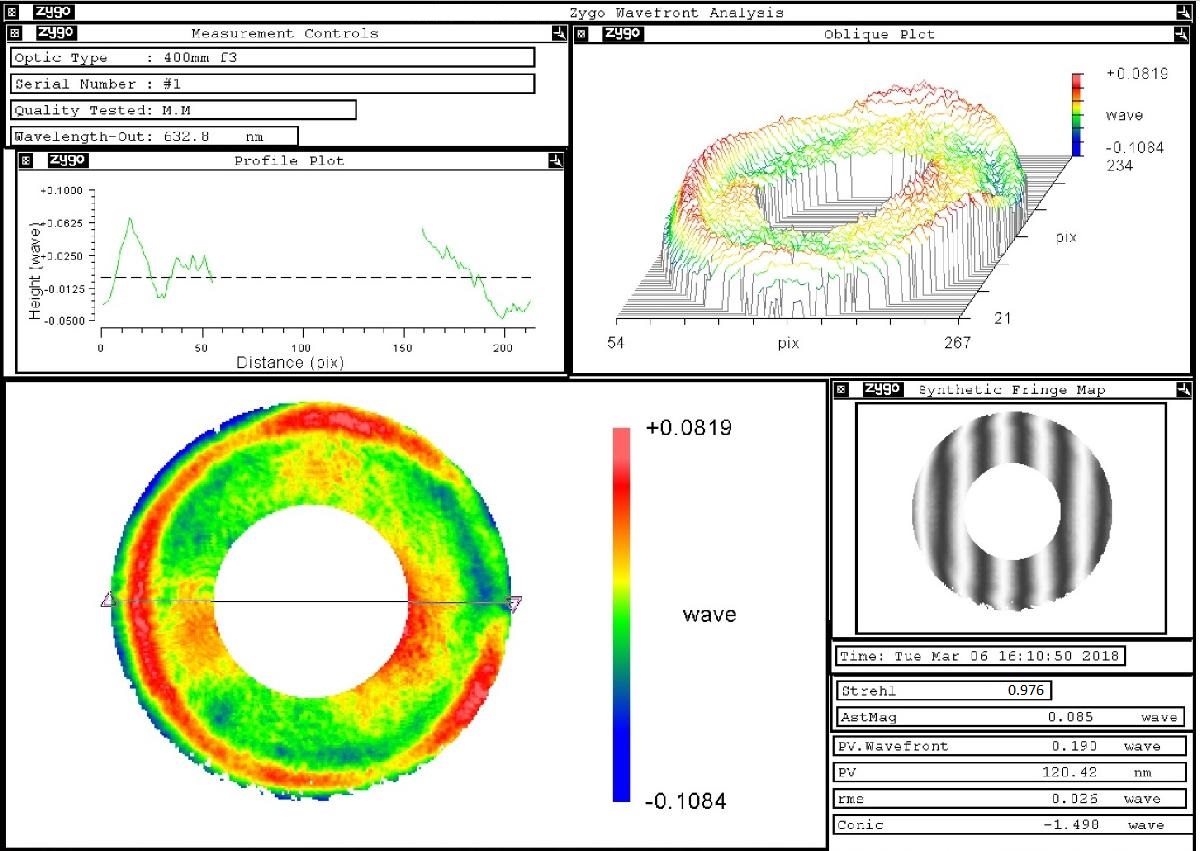

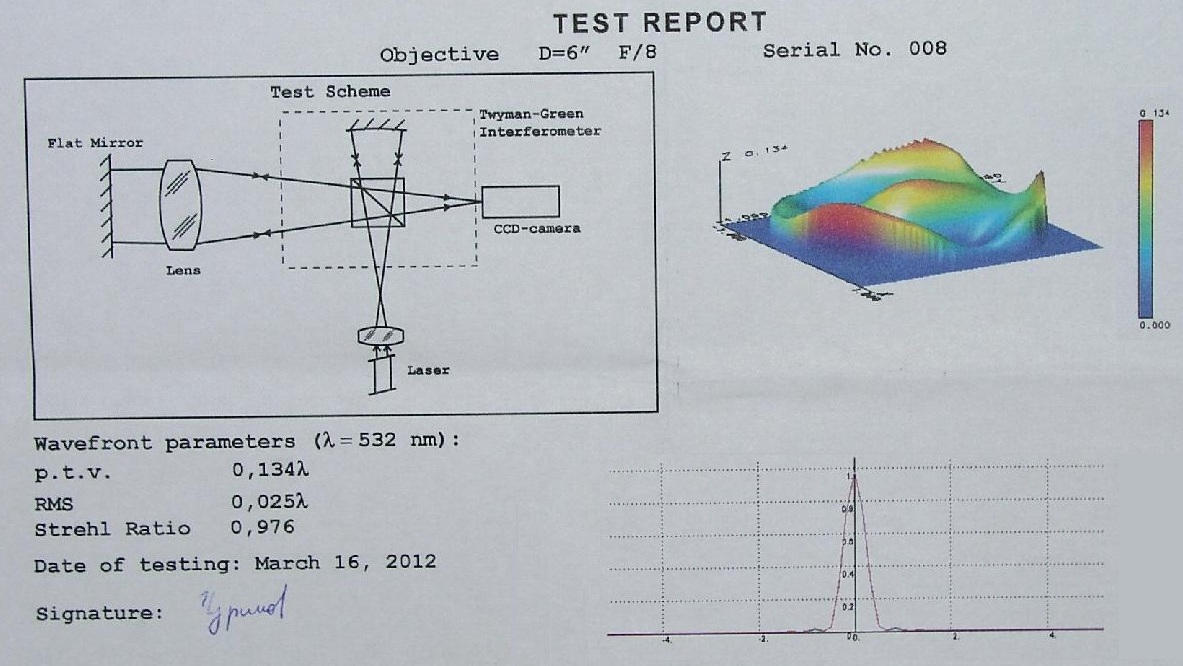

Nach der Überarbeitung durch den Hersteller, weist dieser in seinem Test-Report eine konische Konstante von - 1.490 aus, übernächstes Bild.

Beide Ergebnisse der Konischen Konstante nähern sich an, sodaß eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, daß die vom Designer geforderte

Hyperbel erreicht worden sei. Die optimalen Abstände des Wynne-Korrektors zu HS und Fokus sollte man sicherheitshalber erneut berechnen,

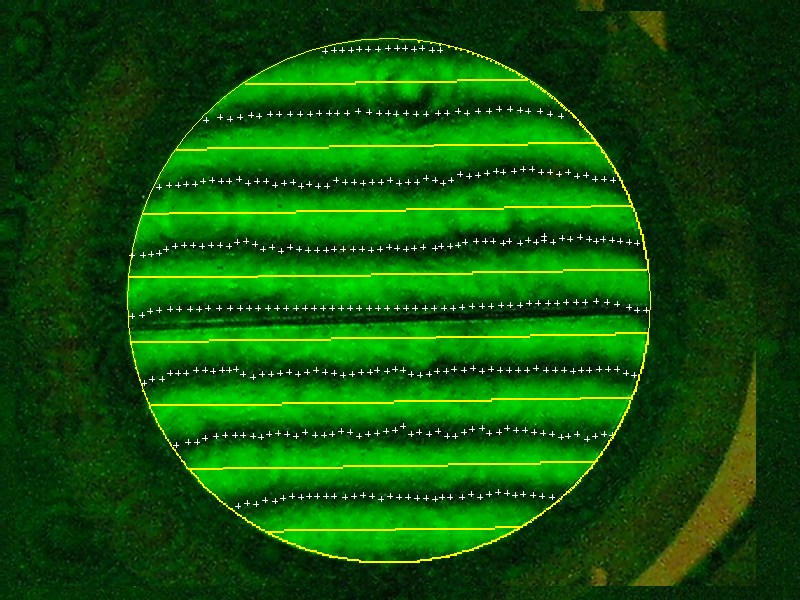

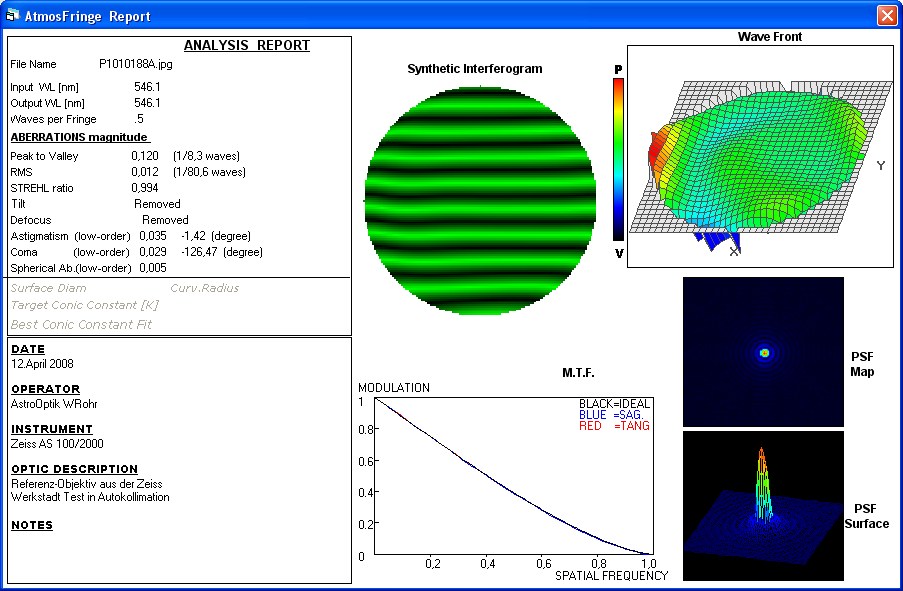

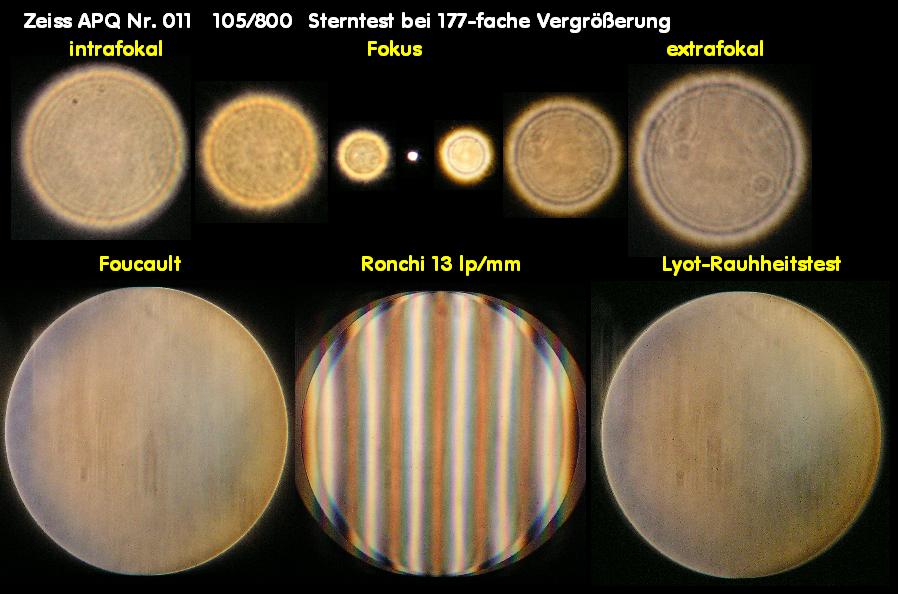

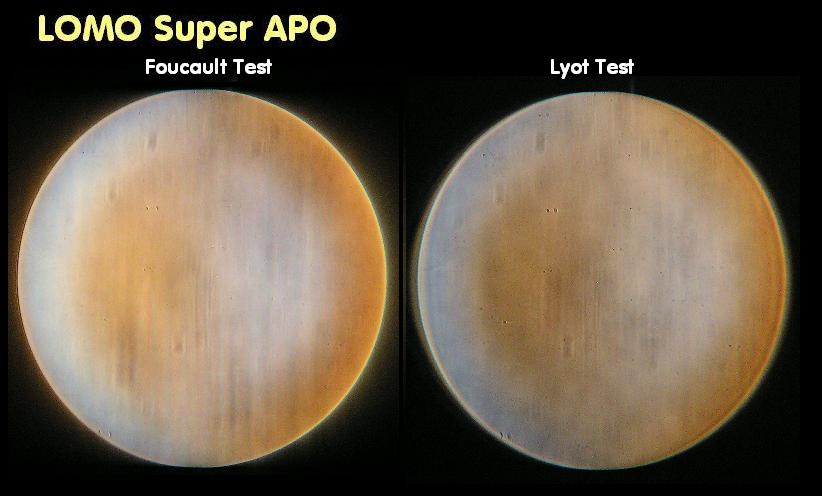

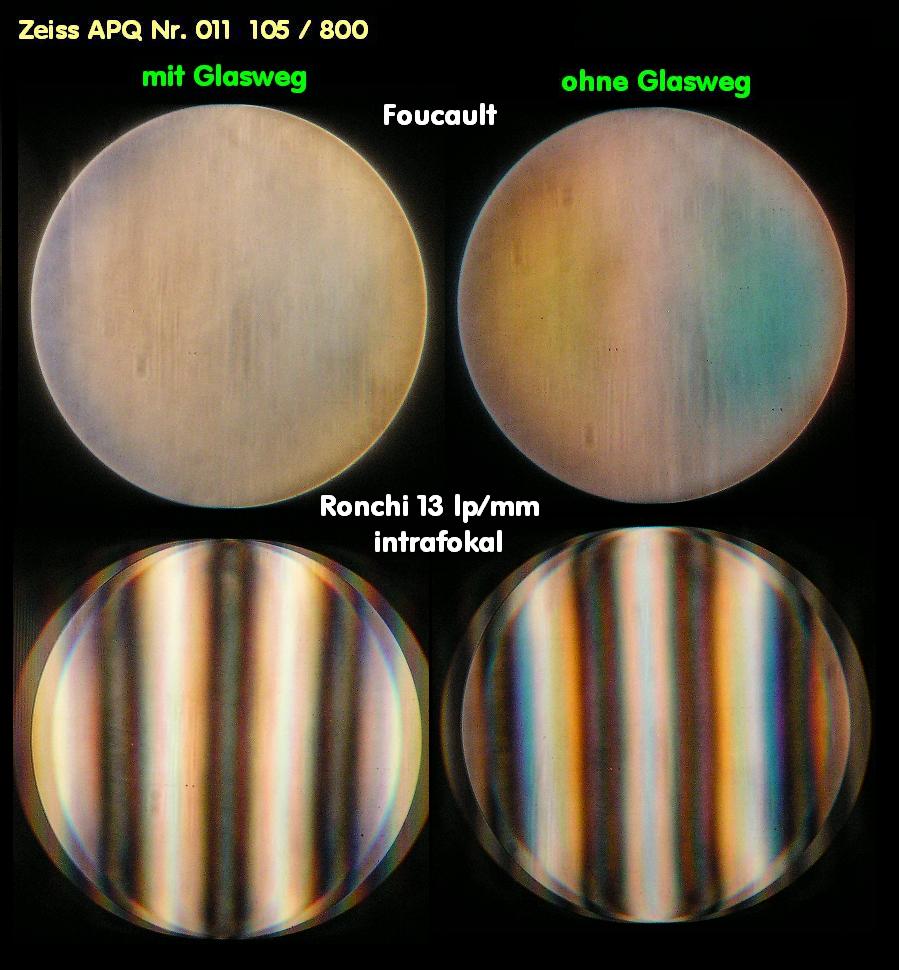

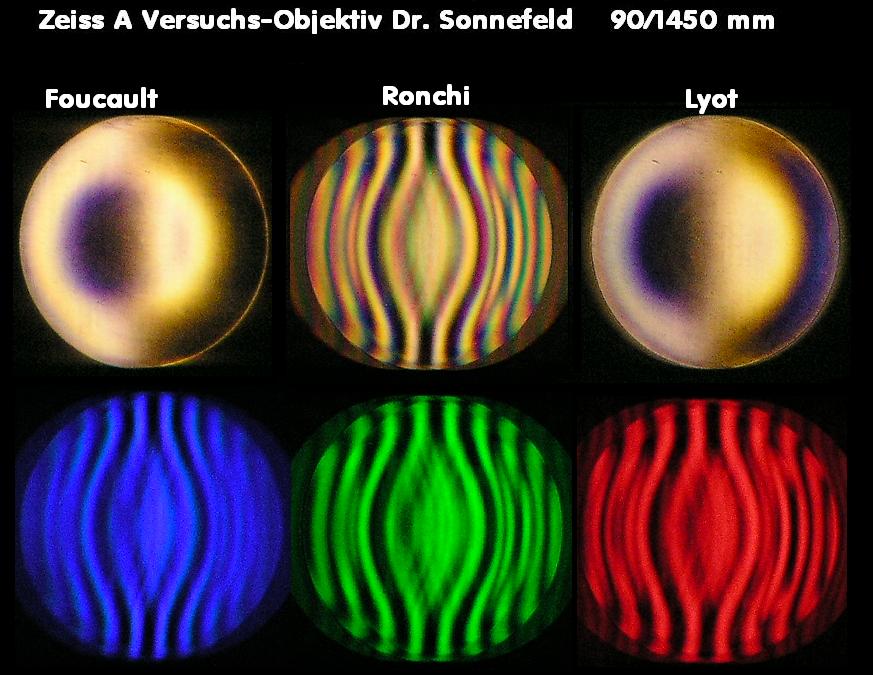

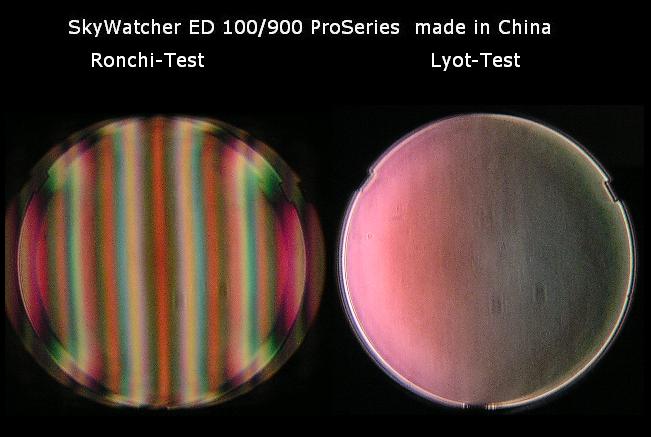

Die beiden Test-Ergebnisse - oben das ZYGO-Datenblatt und meine Ergebnisse darunter - entsprechen sich deutlich: Bei etwa 90% vom Durch-

messer außen erkennt man eine deutliche Zone/Ringwall, die man oben in der 3-D Darstellung, im computer-generierten Ronchibild und in der

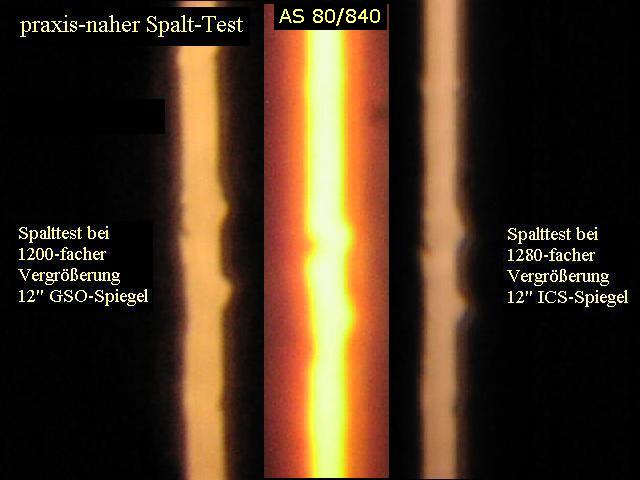

farblichen 2-D Darstellung erkennt. In meinem Fall wäre es der Rauhheits- oder Lyot-Test links im folgenden Bild und ebenso im Ronchi-Test intra-

fokal. Jeweils in der Kompensations-Anordnung durch eine Plankonvex-Linse. Der Scale ist in diesem Fall = 1 .

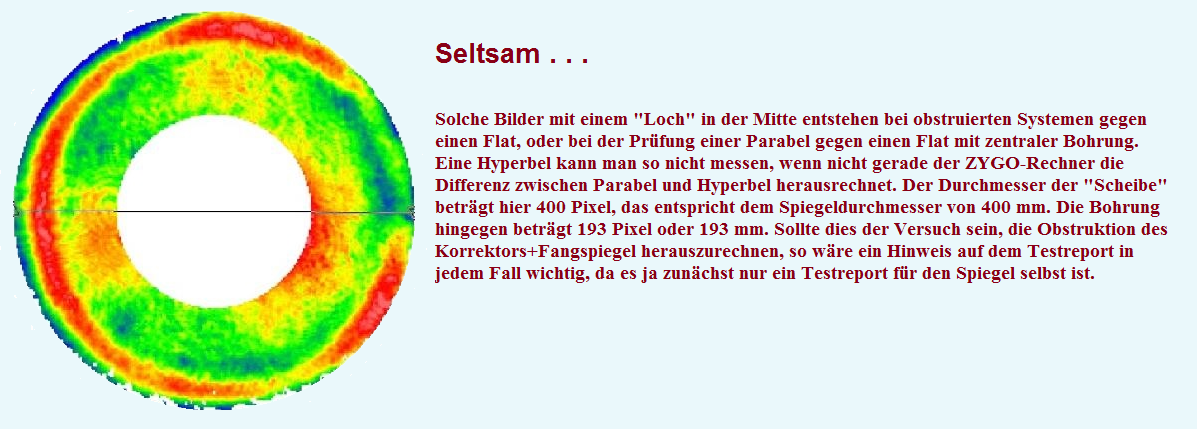

Eine Ungereimtheit zum Test-Report oben: Die Bilder vermitteln den Eindruck, daß der ZYGO gegen einen Planspiegel misst. Dieser hätte aber

eine sehr große Bohrung, sodaß die Information aus dem Zentrum fehlt. Nun läßt sich aber eine Hyperbel gerade nicht gegen einen Planspiegel

auf Null testen, wenn nicht gerade der ZYGO-Computer die Differenz zwischen Parabel und Hyperbel herausrechnen könnte. Damit entsteht ein

großes Mißtrauen gegenüber diesem Test-Report.

Eine Strehlauswertung ist aus mehreren Gründen fehleranfällig, weil die Kompensations-Testanordnung kein echter Null-Test ist: Mit dem Abstand

Hauptspiegel zu Kompensations-Linse könnte man Über- wie Unterkorrektur auf Null bringen. Grobe Flächenfehler hingegen lassen sich in Über-

einstimmung mit dem ZYGO-Testreport ebenfalls zeigen: Auffällig in jedem Fall ist die Zone bei ca. 90% der Fläche am Rand.

Der Interferenz-Streifenverlauf zeigt ebenfalls die Zone am Rand - von dort könnte man, je nach Streifeneinstellung, einen abfallenden Rand

interpretieren. Insofern würde auch der Strehlwert variieren.

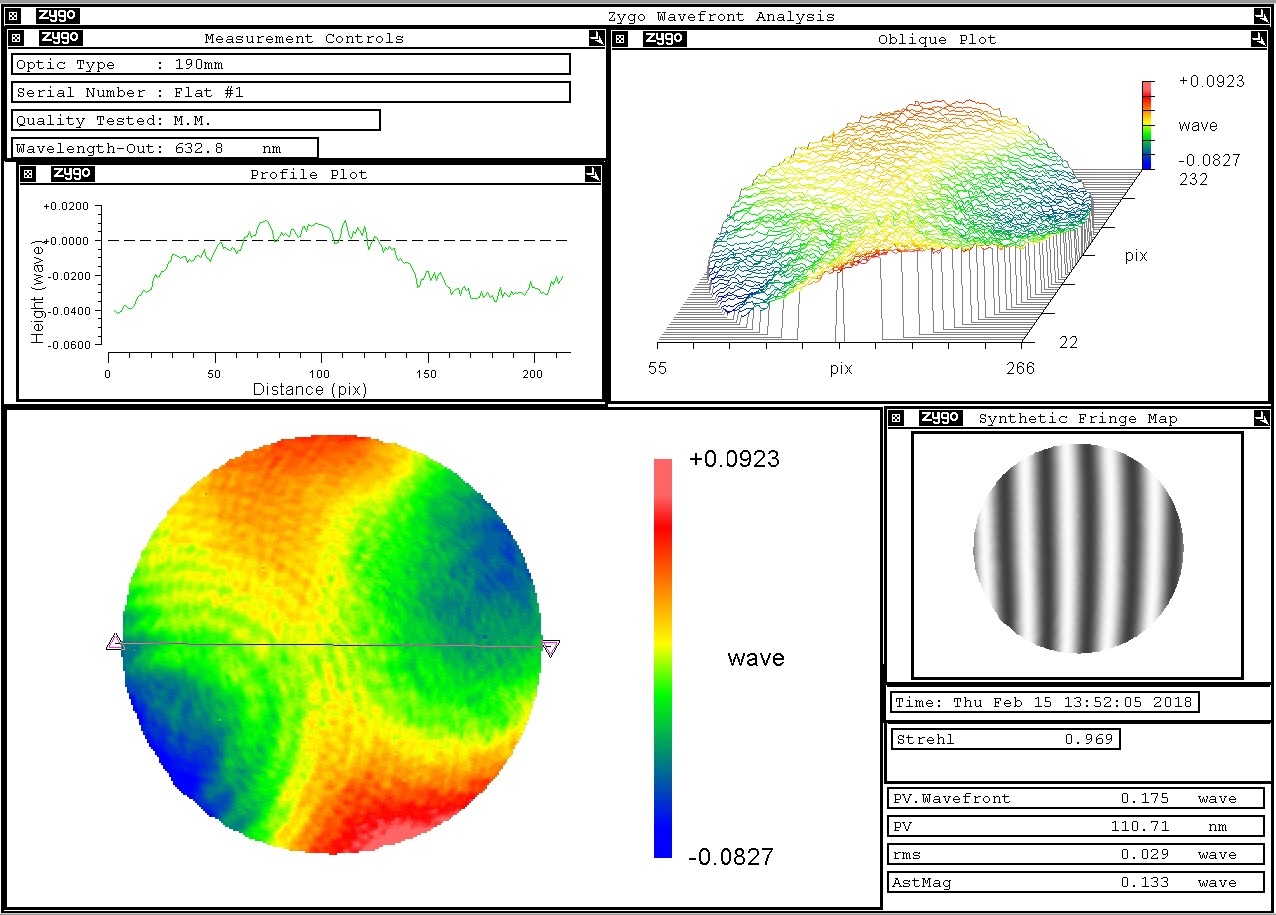

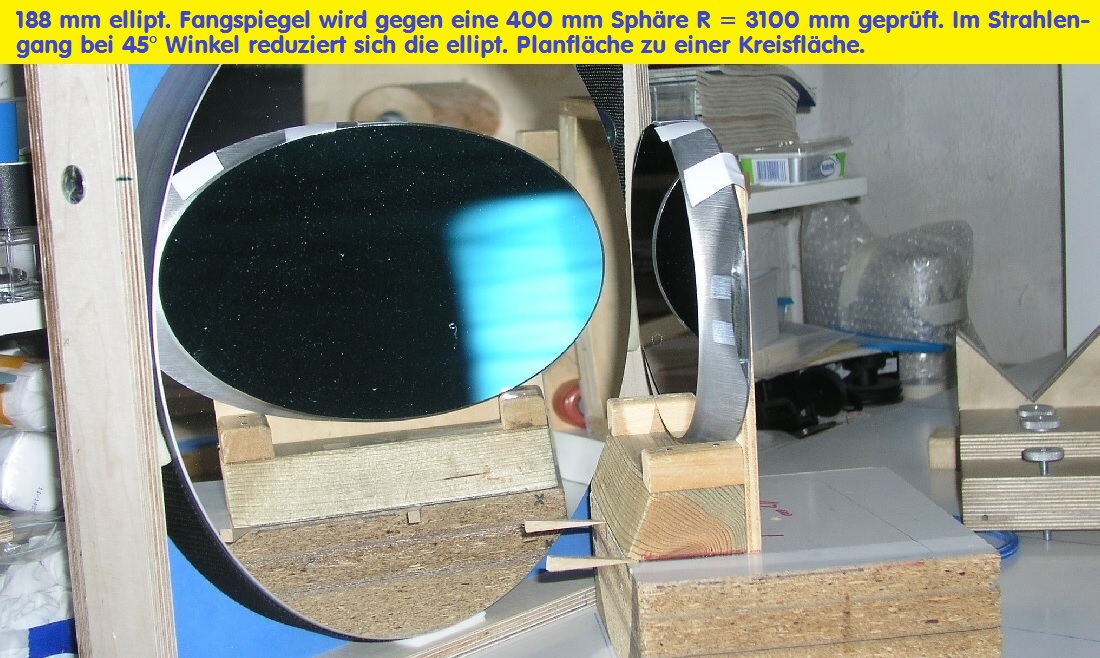

Der elliptische 188 mm Fangspiegel

Zwischen dem Test-Report des Herstellers mit einem hohen Strehlwert, und meinem Testergebnis, bestehen große Unterschiede. Zunächst

wüßte ich gerne, über welchen Testaufbau der Hersteller seinen Strehlwert bestimmt.

Ein ellipt. Planspiegel, wie er in einem Newton-System verwendet wird, reduziert sich durch seine 45° Stellung im Strahlengang wieder zu einer

Kreisfläche. Dieser Planspiegel müßte somit gegen eine Sphäre geprüft worden sein, wie auch in meinem Fall. Im oberen Testreport weist der Hersteller

einen Astigmatismus-Anteil von PV L/7.5 aus, der bei meiner Messung keineswegs bestätigt werden kann. Auch hier muß man abschließend die

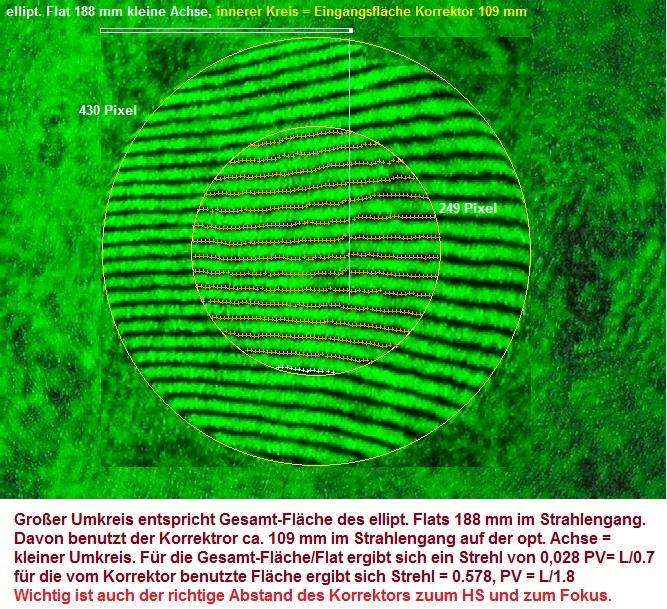

Ergebnisse der Rohbilder "befragen".

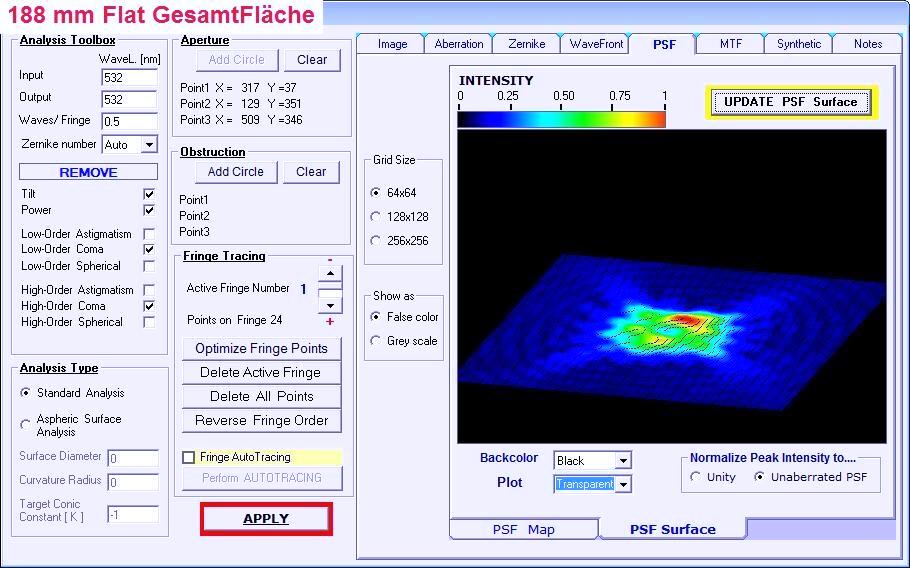

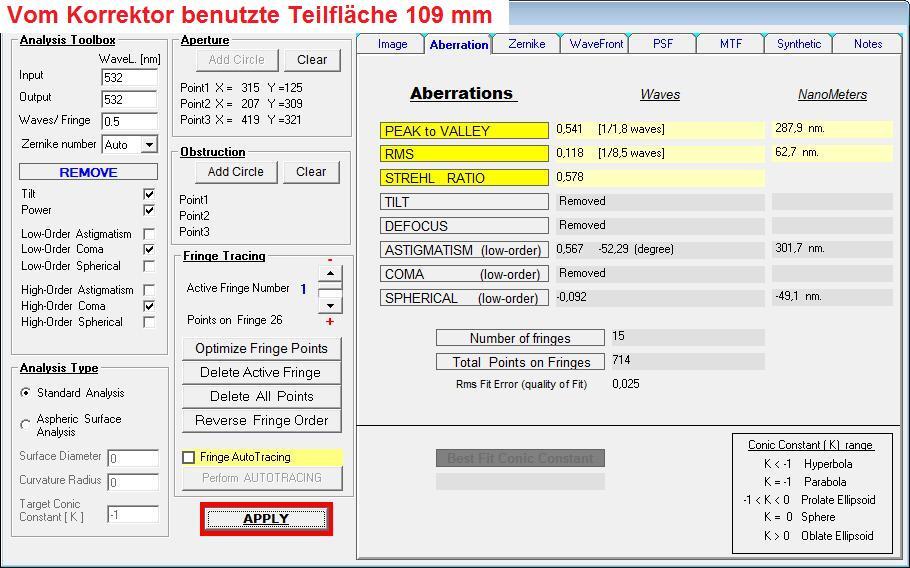

Entscheidend für die opt. Genauigkeit aber ist, welcher Flächendurchmesser der Planfläche tatsächlich zur Abbildung im Fokus beiträgt, und

nur die Genauigkeit dieser kleineren Kreisfläche beeinflusst die Abbildung.

Die Gesamtfläche wäre für die Abbildung unbrauchbar, aber

die tatsächlich verwendete kleinere Teilfläche liefert ein brauchbares Ergebnis ab, wiederum abhängig von der Pixelgröße des Kamera-Sensors.

Den Durchmesser des Sternscheibchens selbst müßte man auf dem Rohbild nachmessen.

Für die Fotografie ein brauchbarer Strehlwert.

Die hier beschriebenen Messungen von der opt. Bank können erst richtig gewürdigt werden, wenn man die Ergebnisse aus der Praxis hat.

Zudem ist heute eine Nachbehandlung über den Computer möglich, sodaß nur mäßig optimale opt. Systeme ( Beispiel "C" ) insgesamt gute

fotografische Ergebnisse in der Praxis erzielen können. Vorschnelle Verurteilungen liefern deshalb keine echten Informationen.

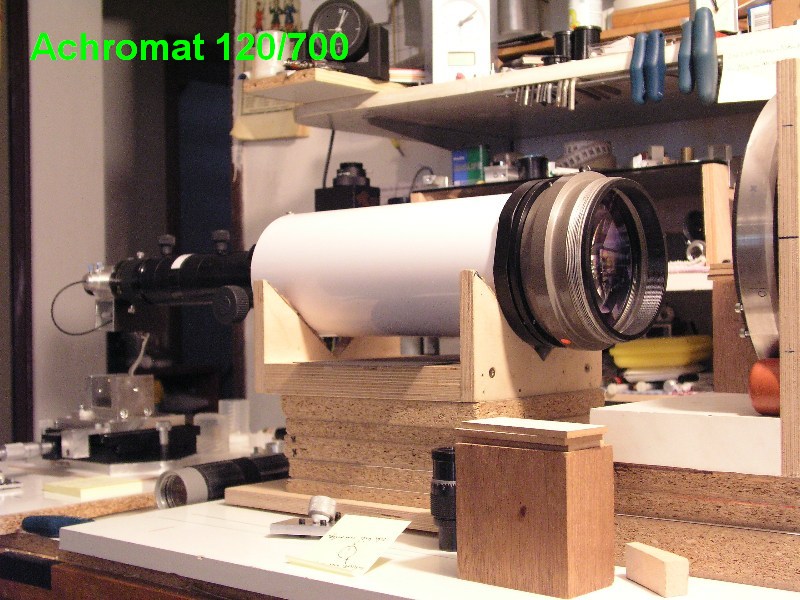

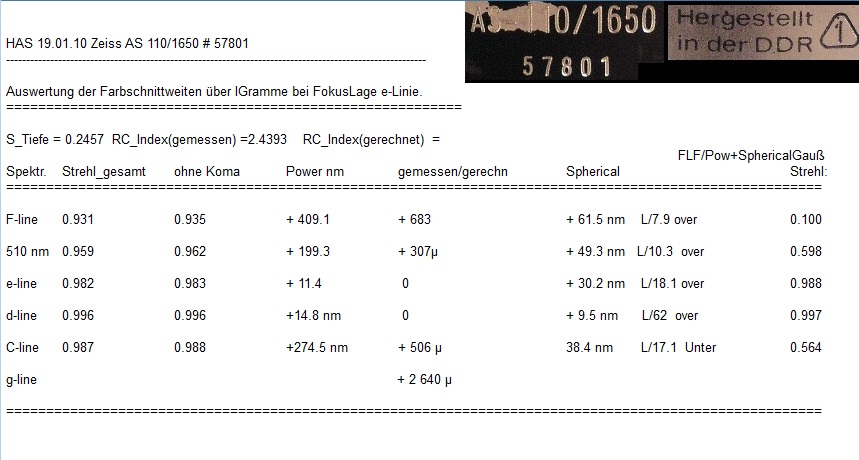

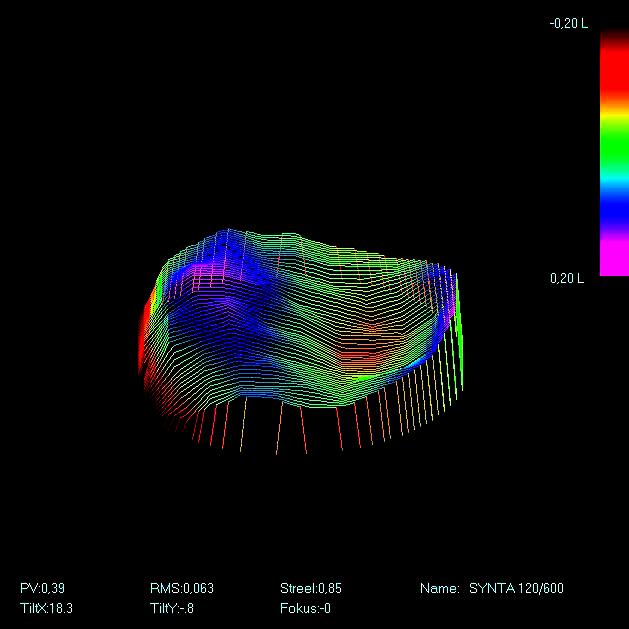

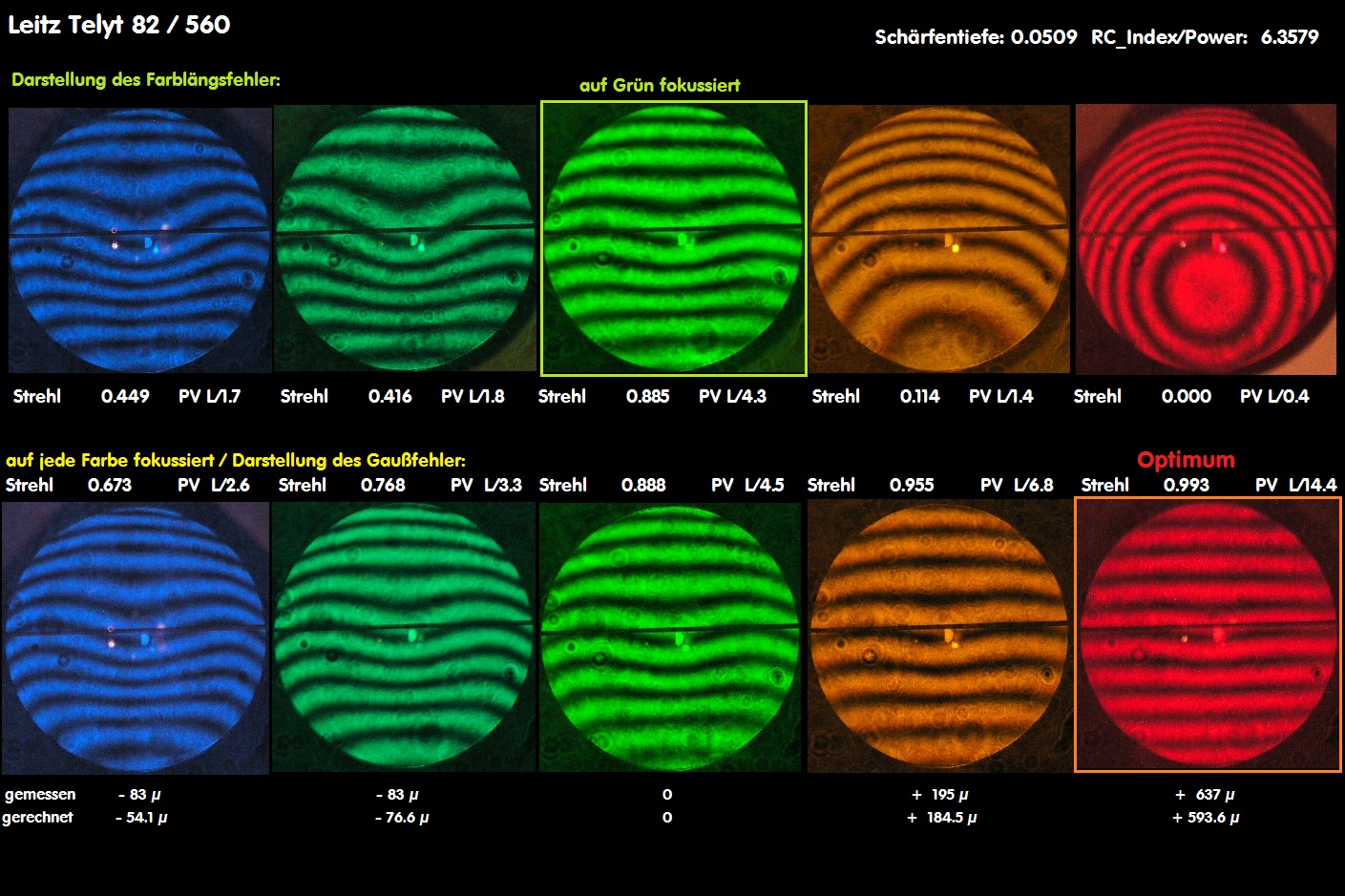

B093 * Rich-Field 120/700 Achromat und Farblängsfehler

Erstveröffentlichung: http://astro-foren.de/index.php?thread/8653-achromat-und-farbl%C3%A4ngsfehler/

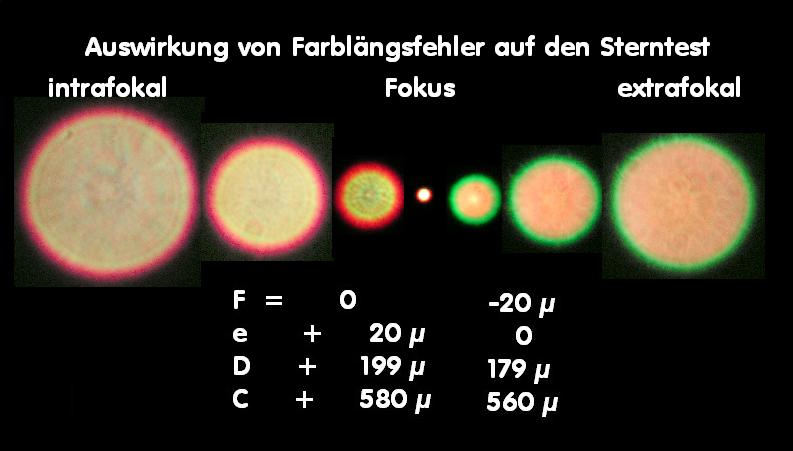

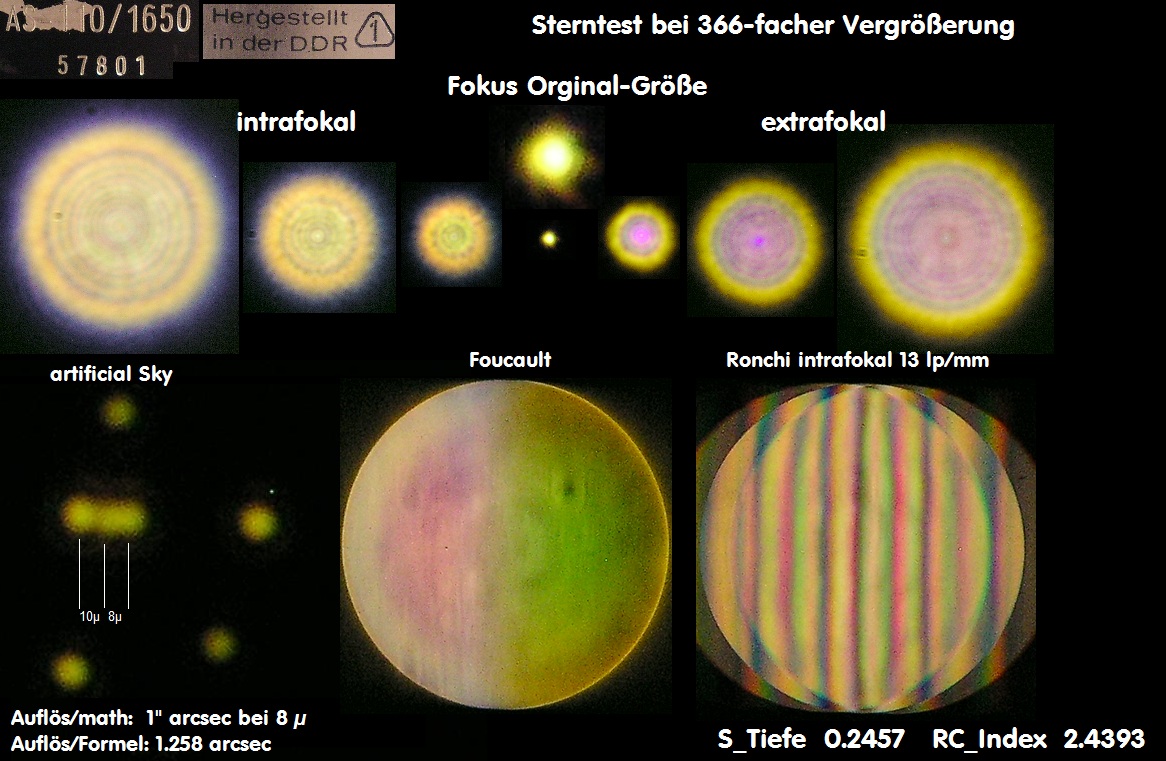

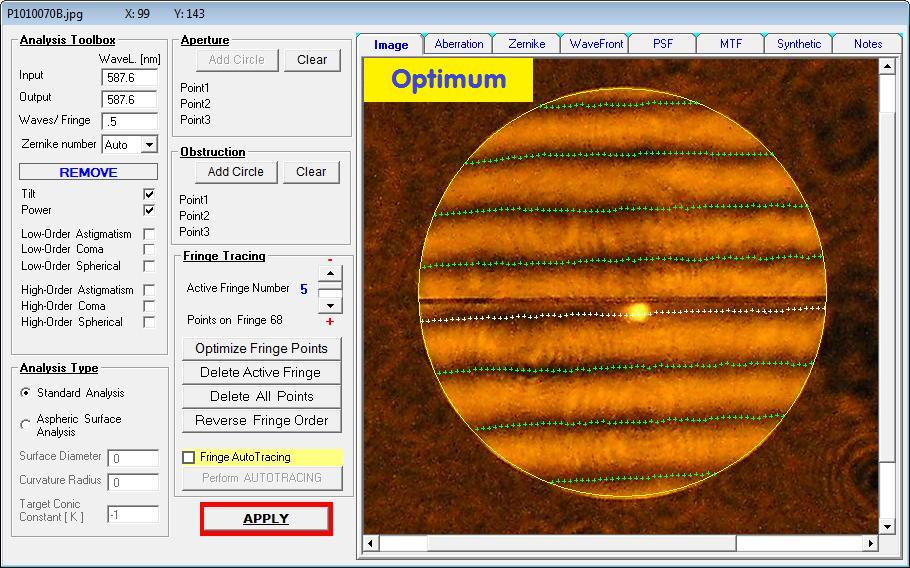

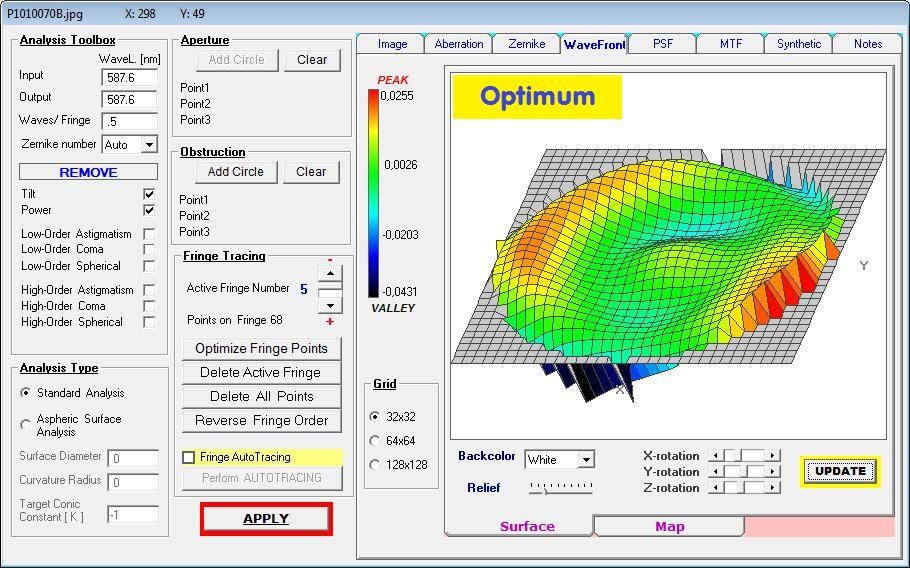

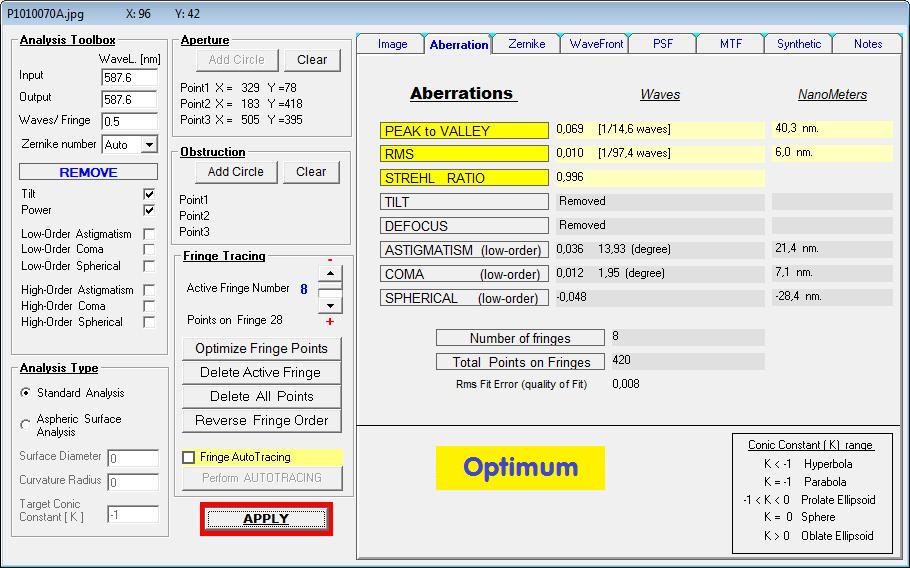

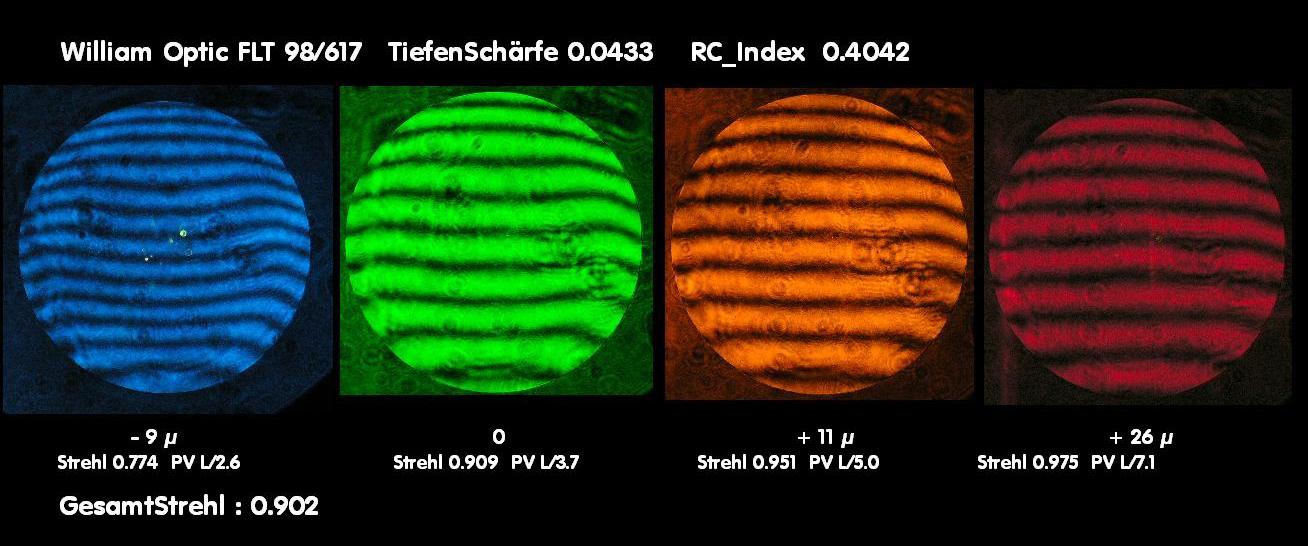

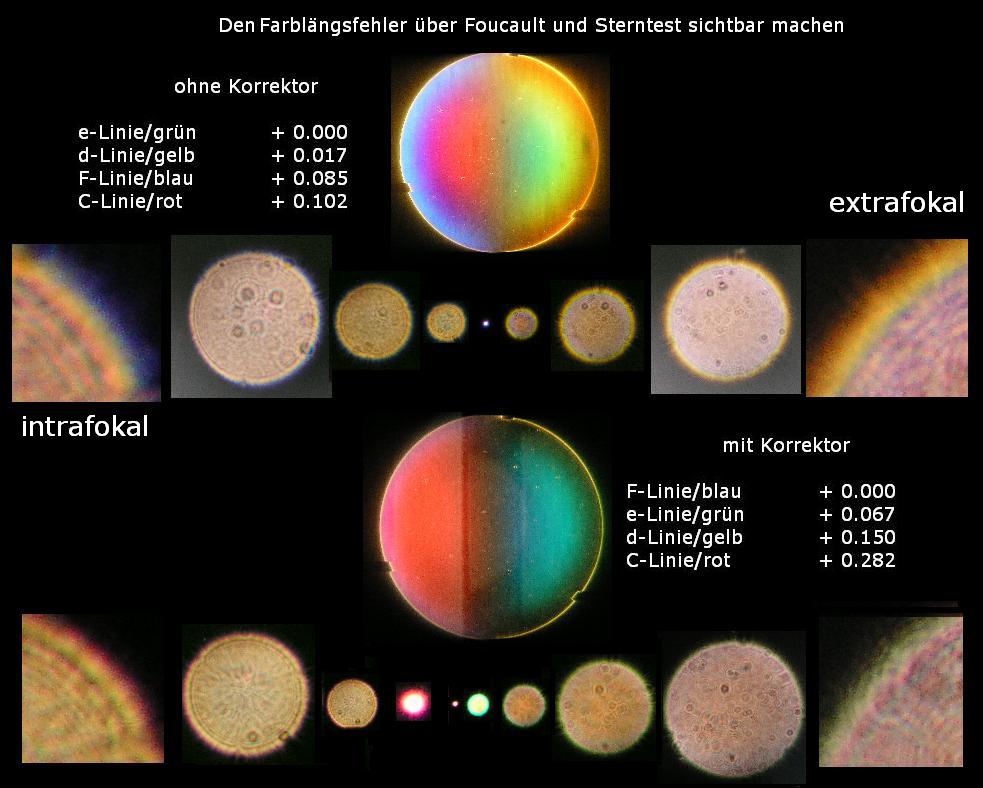

Von einem Fraunhofer Achromat erwartet man keine besondere Farbreinheit, wenn es sich um ein lichtstarkes

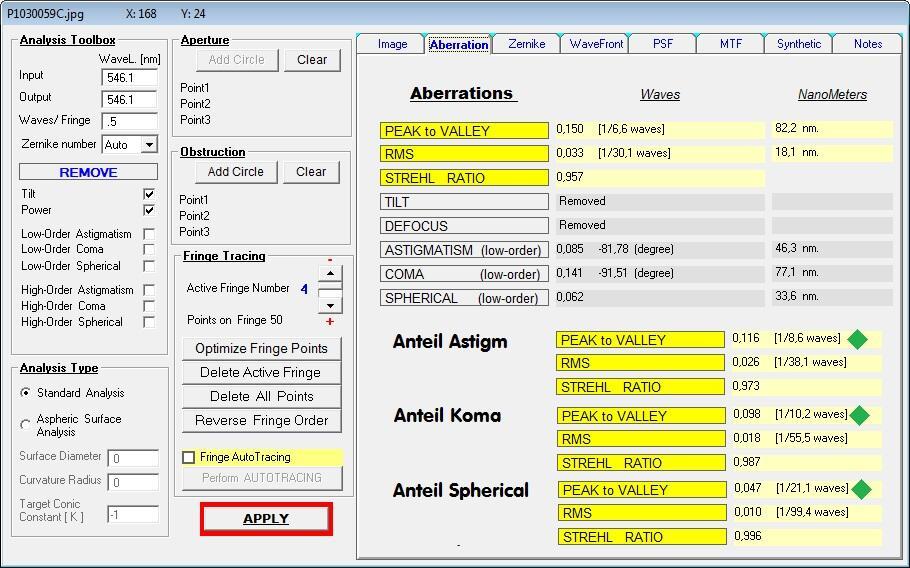

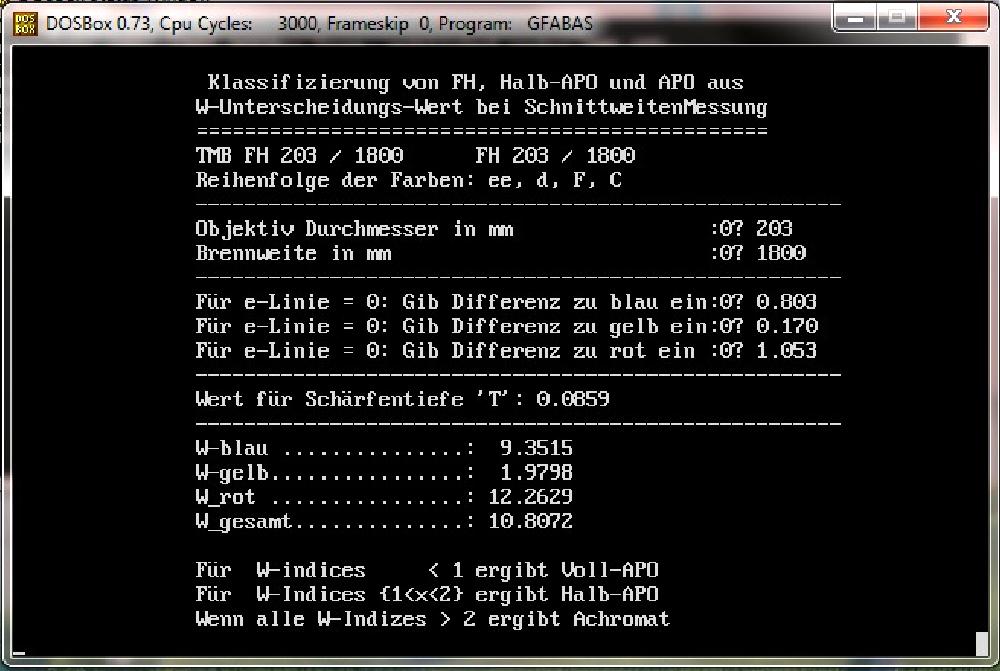

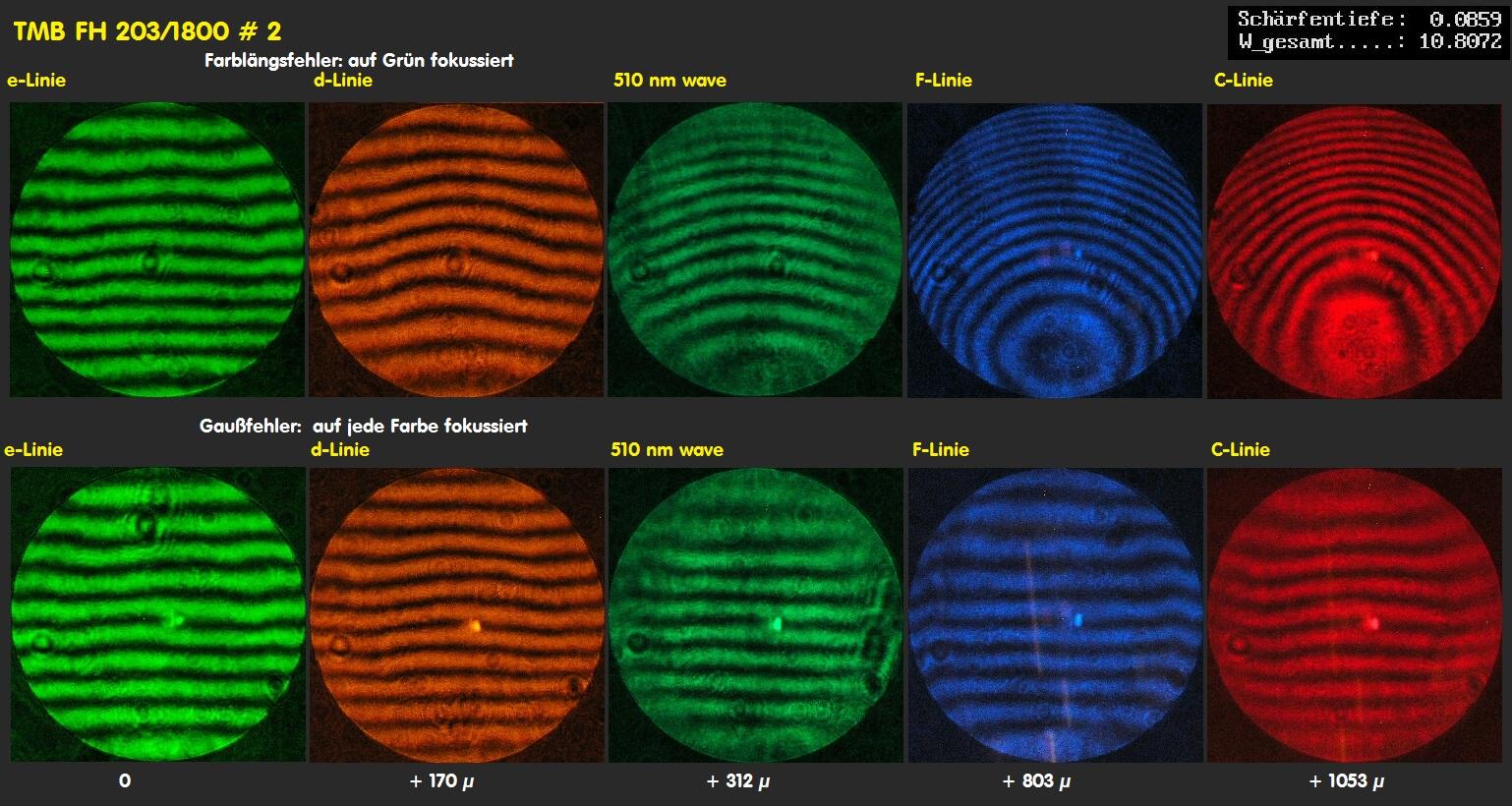

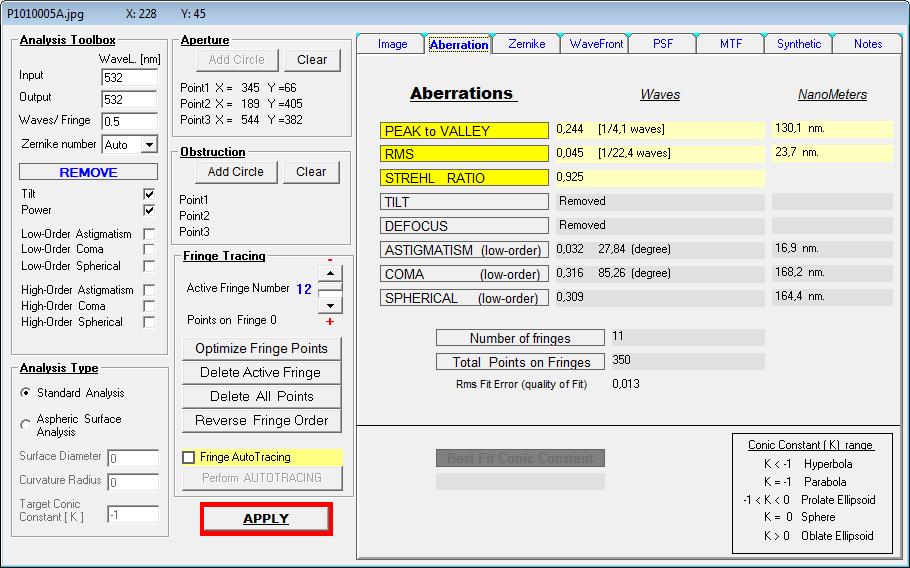

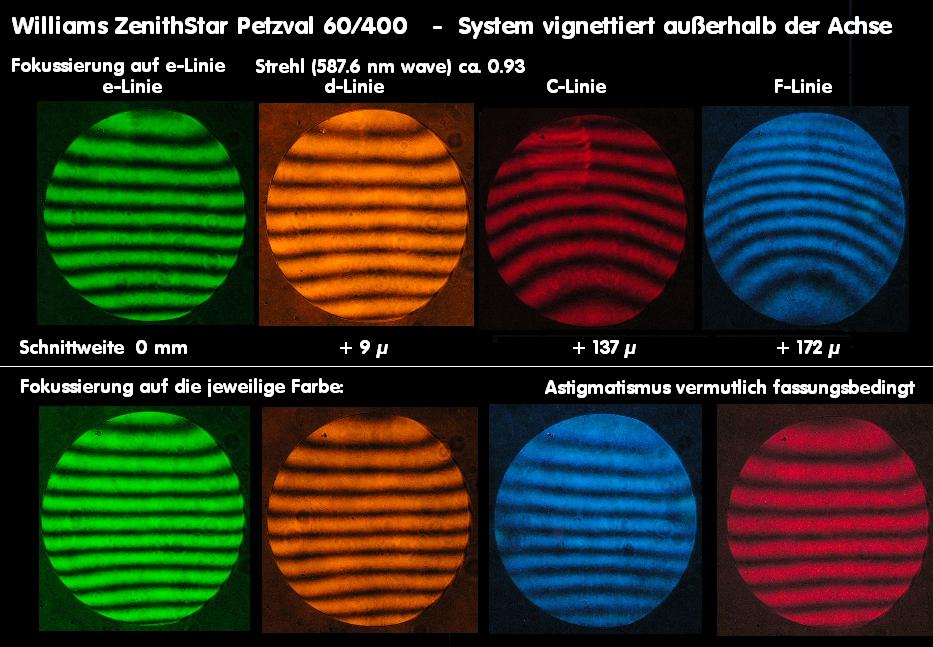

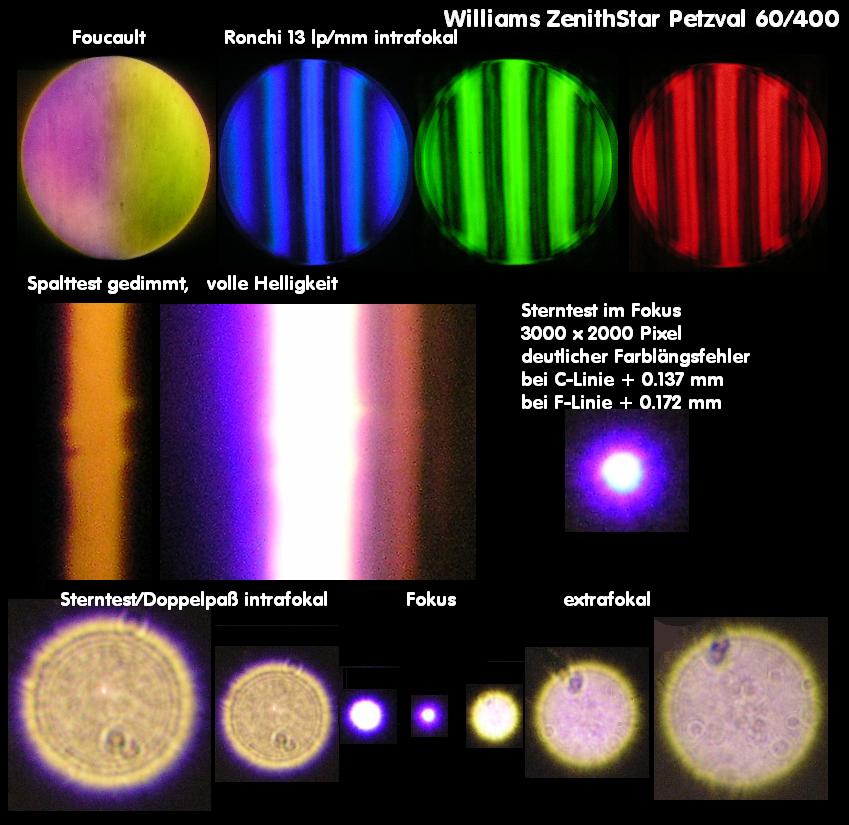

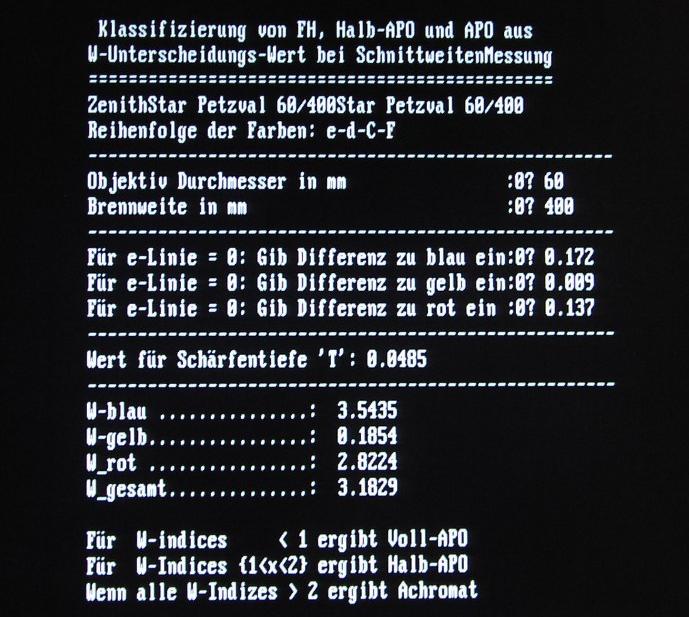

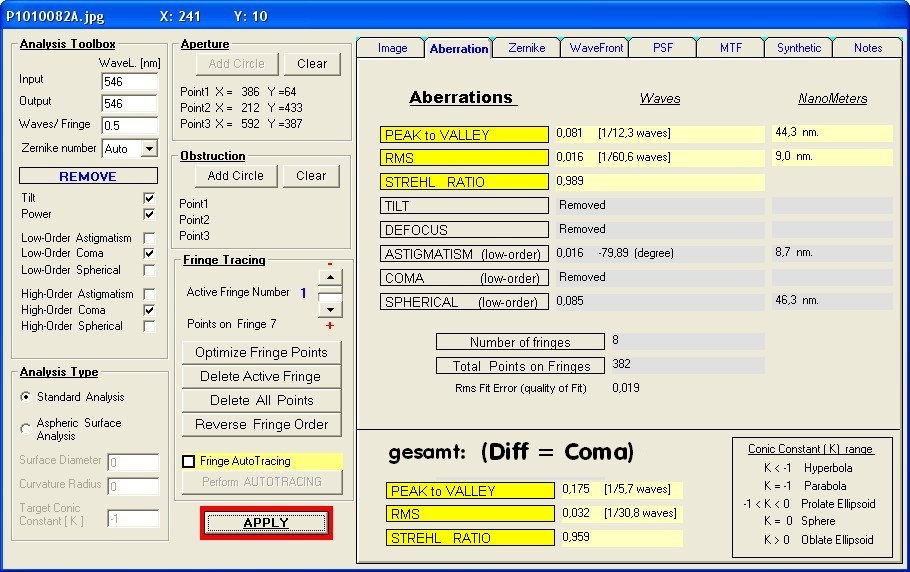

f/6 "Rich Field" Teleskop handelt. Exakt zentriert erreicht dieser Zweilinser beim Optimum Gelb einen ansprech

enden Strehlwert. Versucht man den Farblängsfehler über den Vergleich mit der Schärfentiefe zu bestimmen,

so bekommt man auch hier für einen derart lichtstarken Zweilinser den Index-Wert von 9.55, also besser als

mancher Zweilinser. Die Spektralfarben liegen derart, daß Grün, Blau und Gelb noch ziemlich nahe beieinander

liegen, während das visuell weniger auffällige Rot nach hinten "herausfällt".

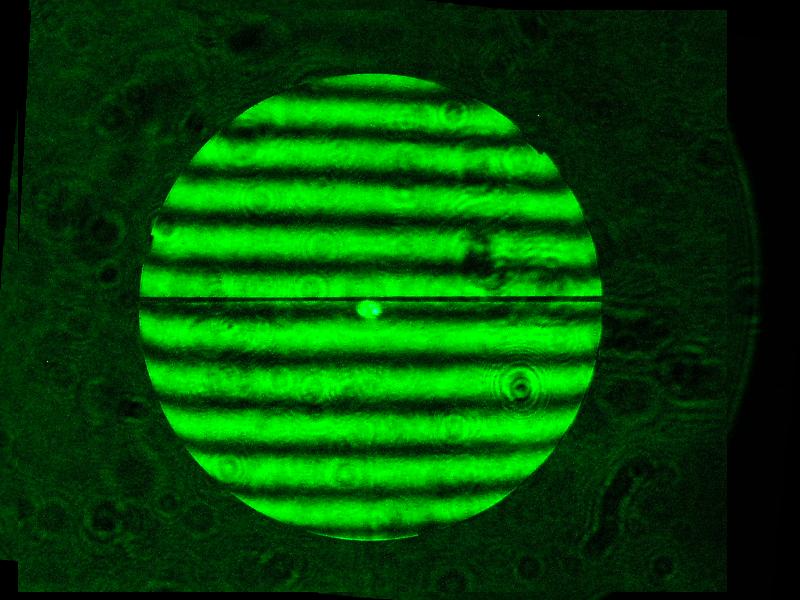

Da sich die Flächen in der Mitte berühren, entstehen bei exakter Zentrierung die bekannten Newton-Ringe, wie ich sie oft

bei Lichtenknecker-Objektiven gesehen habe, wenn man das Objektiv bei Tageslicht betrachet. Die Fertigung der mecha-

nischen Teile läßt allerdings etwas zu wünschen übrig, besonders hinsichtlich Lagerung der Linsen sowie der vordere

Schraubring. Bei der Justage der beiden Linsen zueinander gilt dieses Prinzip: http://rohr.aiax.de/synta-opt00.jpg

Jedenfalls war das Ergebnis bei 350-facher Vergrößerung derart, daß die fokussierte Pinhole konzentrisch von einem roten

Ring umgeben war, weil ja Rot den längsten Fokus bildet.

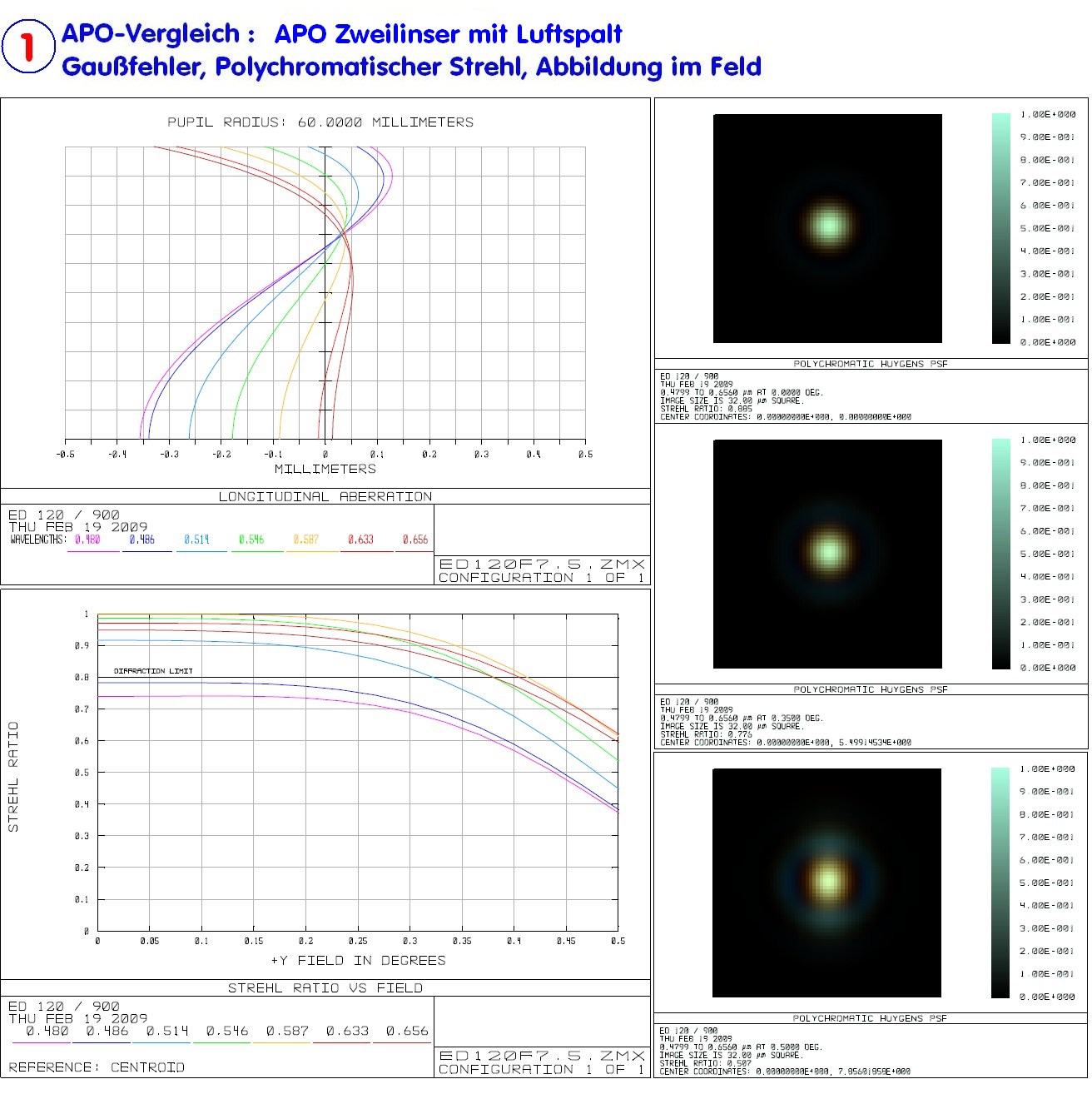

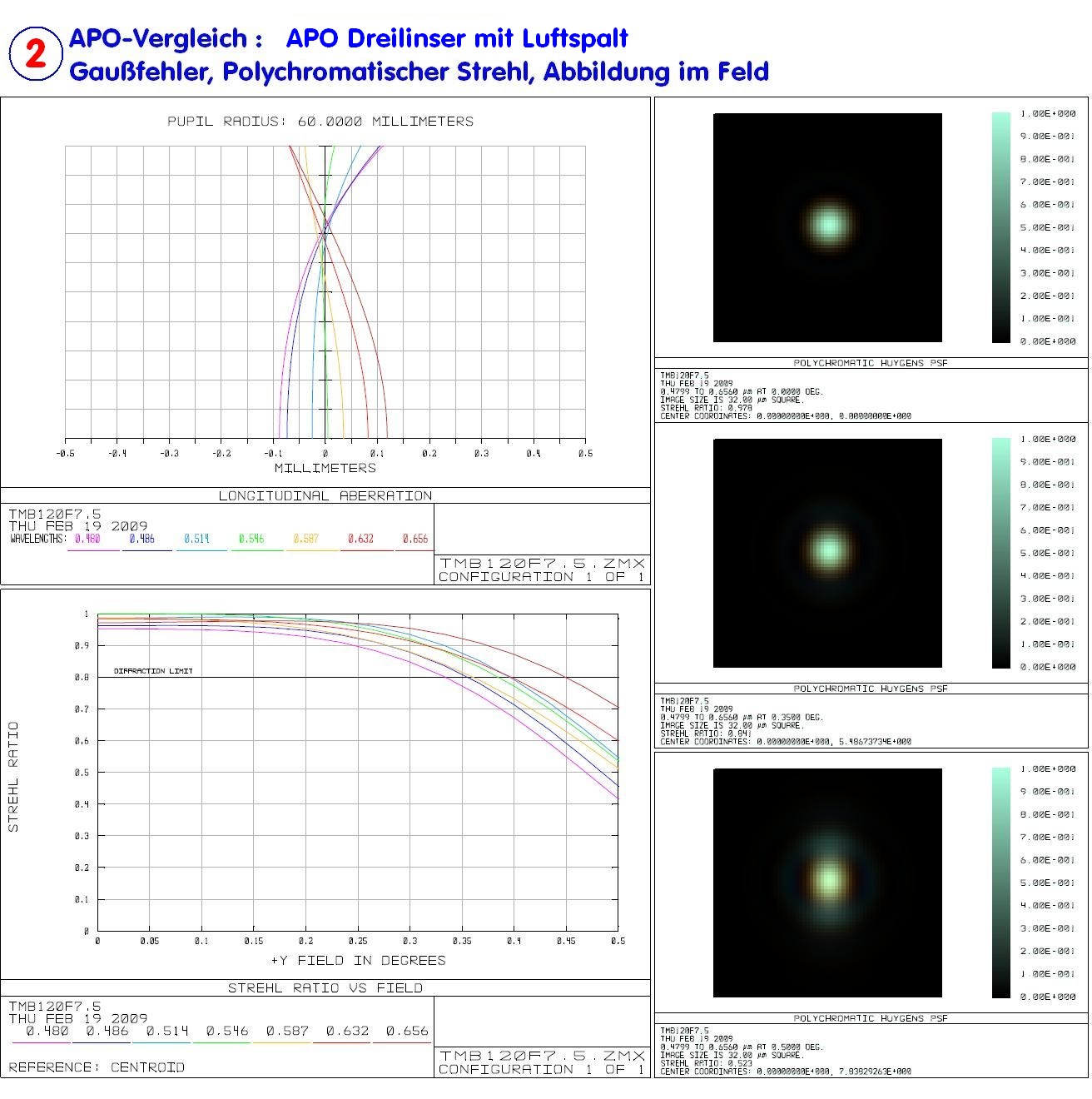

Bei der Bestimmung des Farblängsfehlers gibt es entweder das von Thomas Back für APO's veröffentlichte Verfahren:

Hauptfarbe Grün mindestens Strehl 0.95 und für Blau und Rot höchstens L/4 PV Wellenfront-Abweichung und besser.

In diesem Fall schließt das einen Gaußfehler mit ein, wobei hochwertige Apochromaten eigentlich einen geringen Gauß-

Fehler haben sollten, also dieses Argument nur bedingt richtig ist. Damit hat man aber auch nur eine grobe Aprochormat-

zu-Achromat Unterscheidung, leider aber keine fließende Möglichkeit, Refraktoren nach ihrem sekundärem Spektrum in

ein System von Farbreinheit einsortieren zu können, wie das mit dem Vergleich der Schärfen-Tiefe möglich ist. Hierbei

wird auf eine Formel zurückgegriffen, wie sie auch zur Berechnung des Airy-Scheibchens akzeptiert wird.

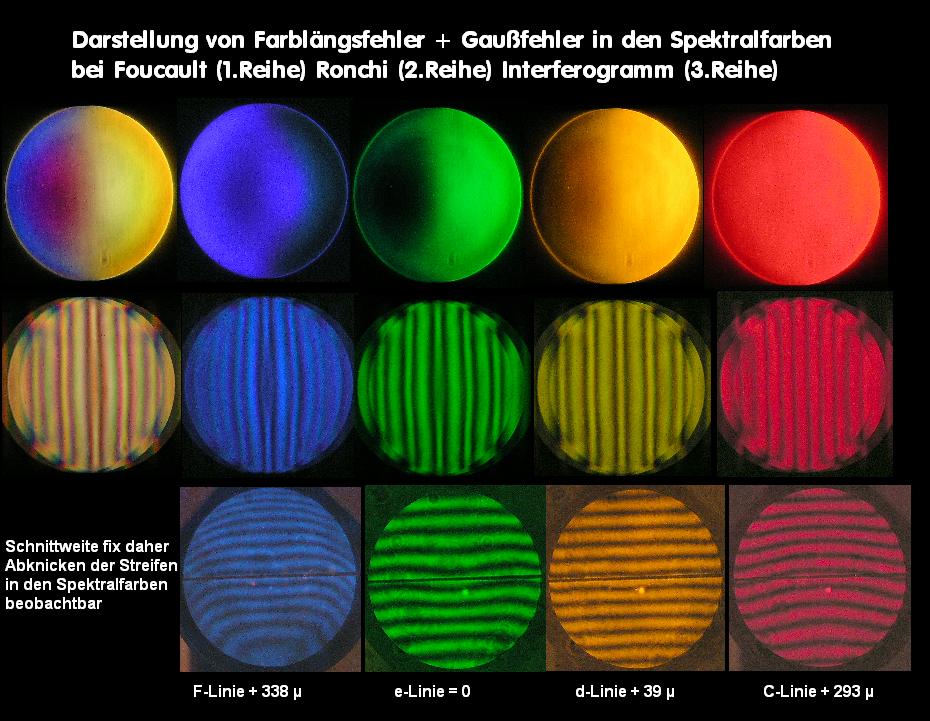

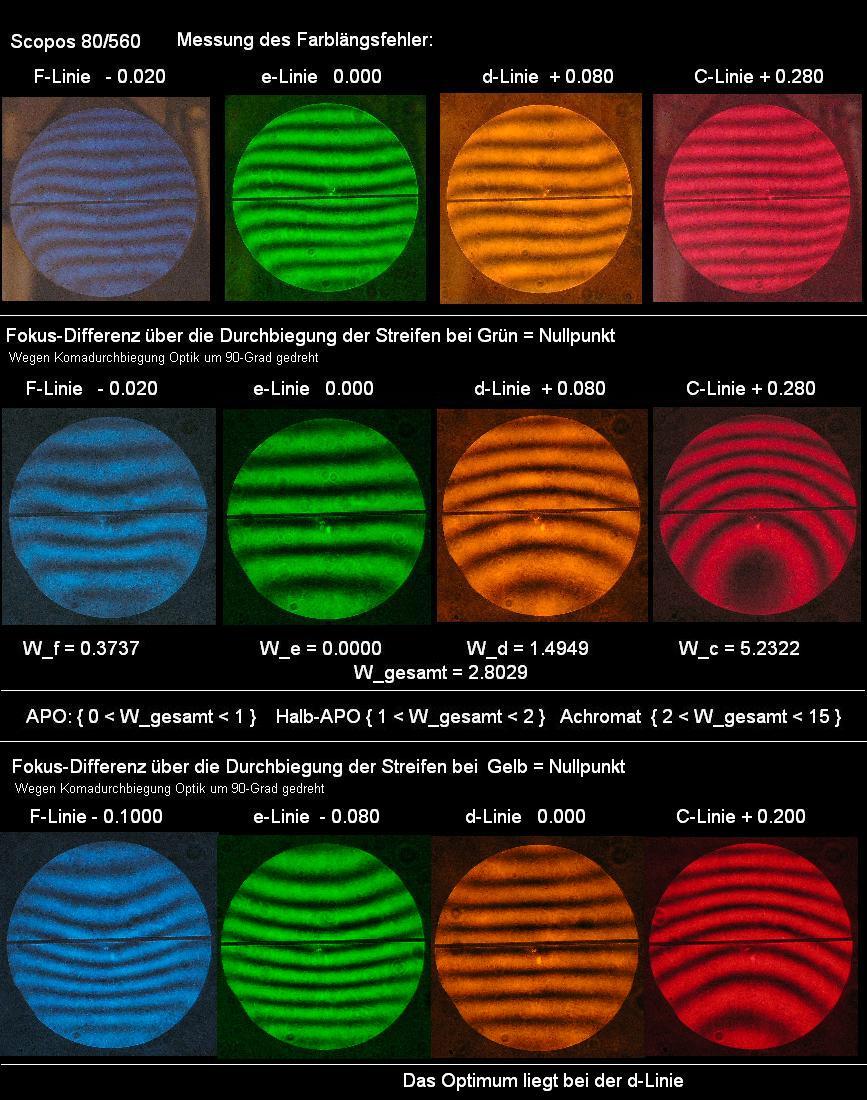

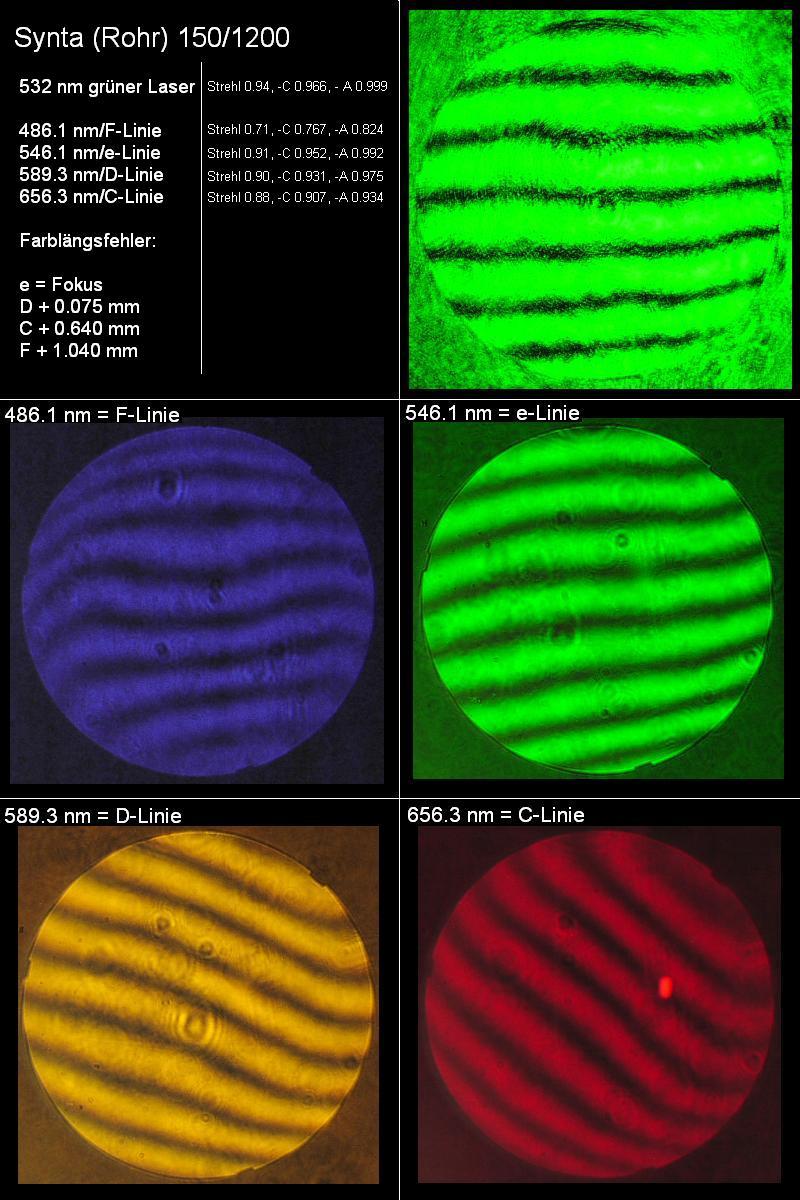

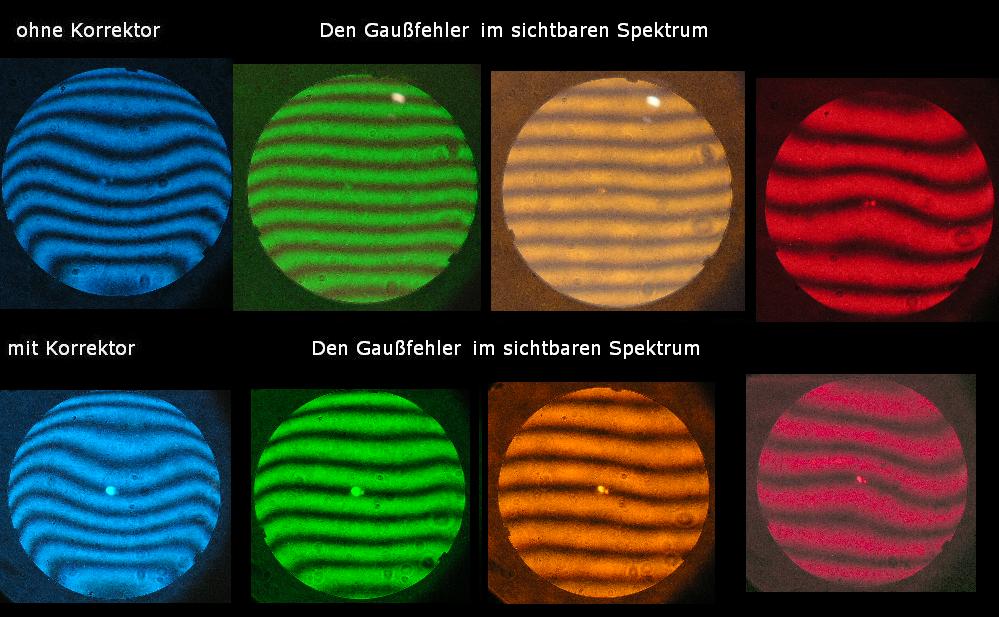

Allein die Interferogramme der SpektralFarben zeigen bei einer Fokus-Einstellung (grün) die stärkste Abweichung für Rot

was für Rot eine starke Defokussierung bedeutet.

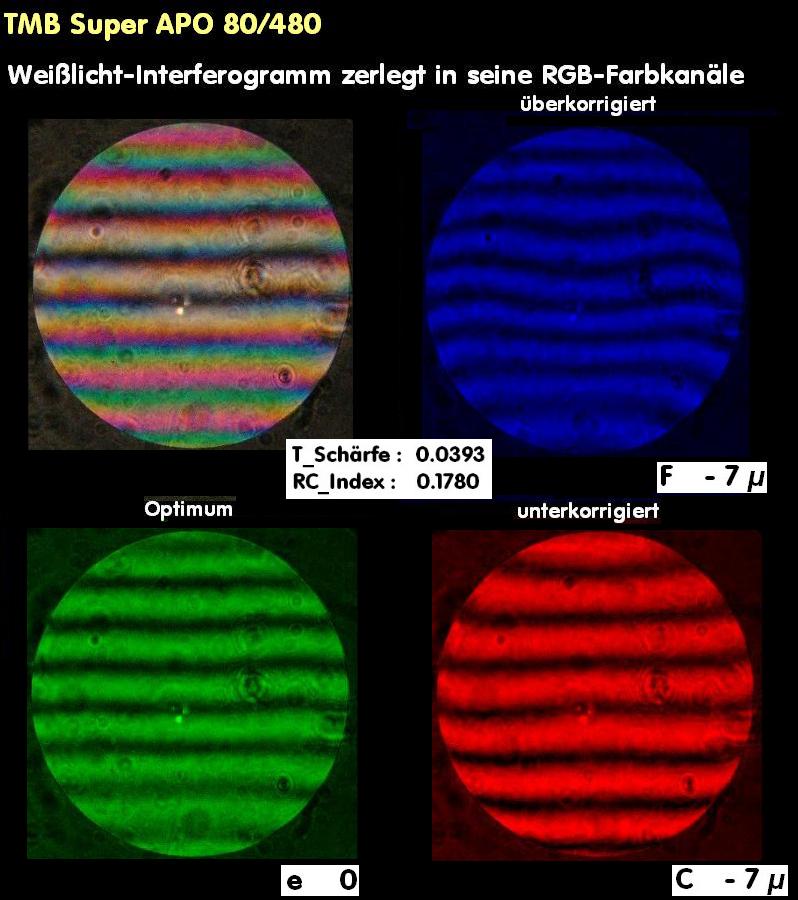

Fokussiert man jedoch auf die jeweilige Farbe, so stellt Gelb das Optimum dieses Refraktors dar, wie man dem folgenden

Datenblatt entnehmen kann. Zugleich erkennt man die Überkorrektur ab Grün hin zum kürzeren Spektrum und eine

leichte Unterkorrektur zum längeren Spektrum hin. Eine Situation, wie man sie häufig bei TMB-APO's findet, nur sehr viel

kürzere Schnittweiten-Differenzen der einzelnen Farben.

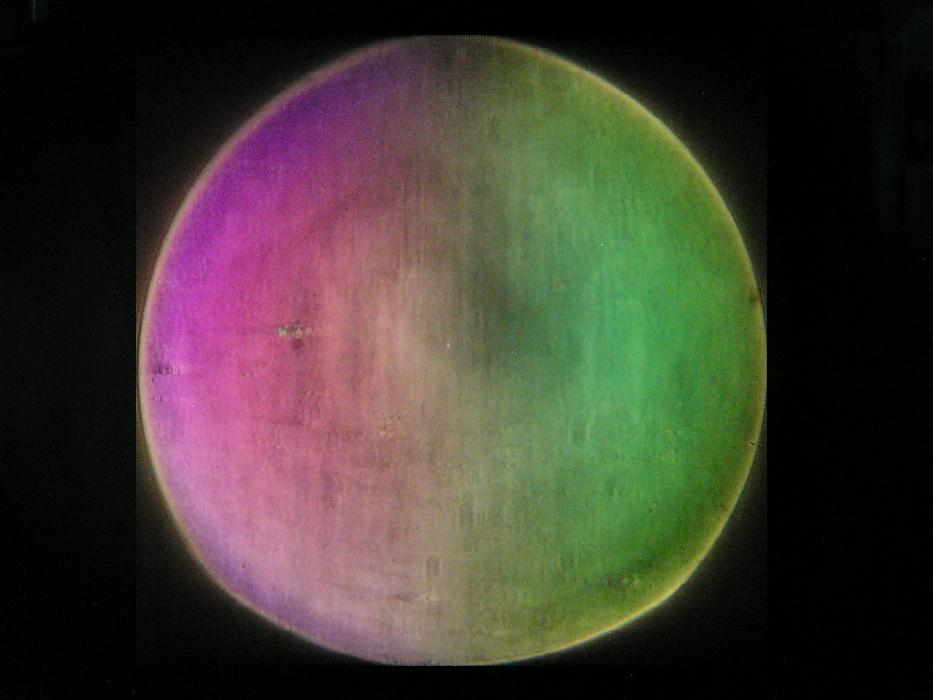

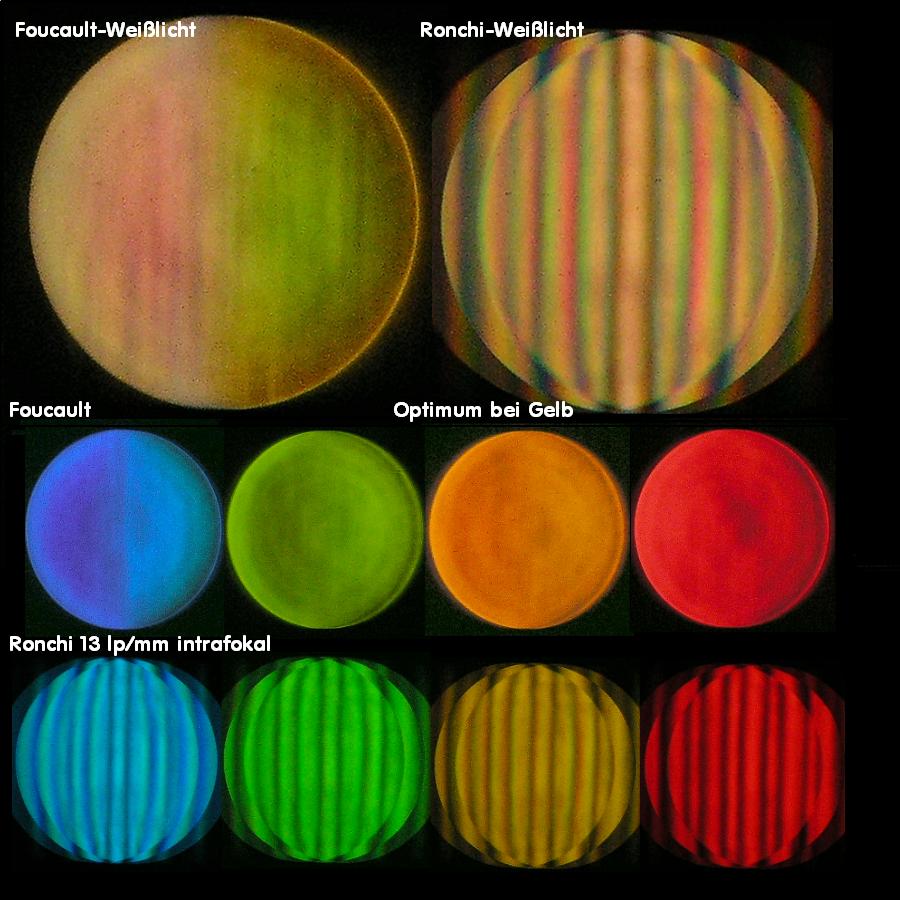

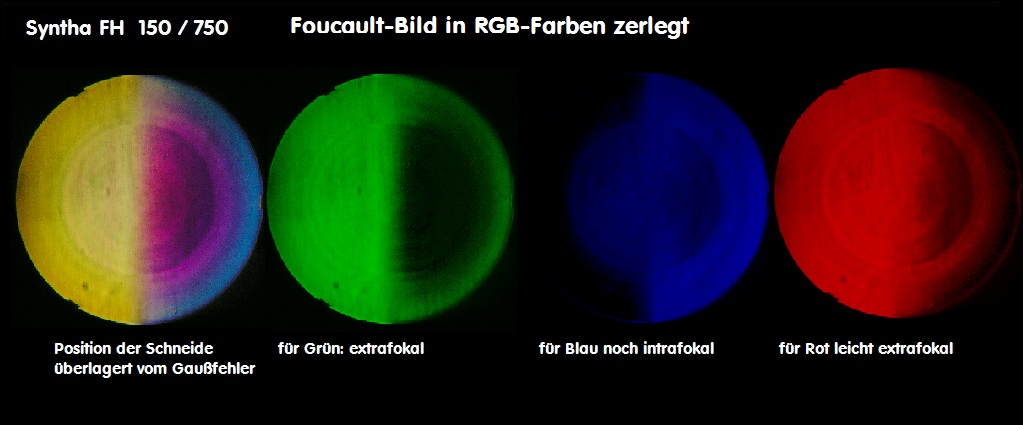

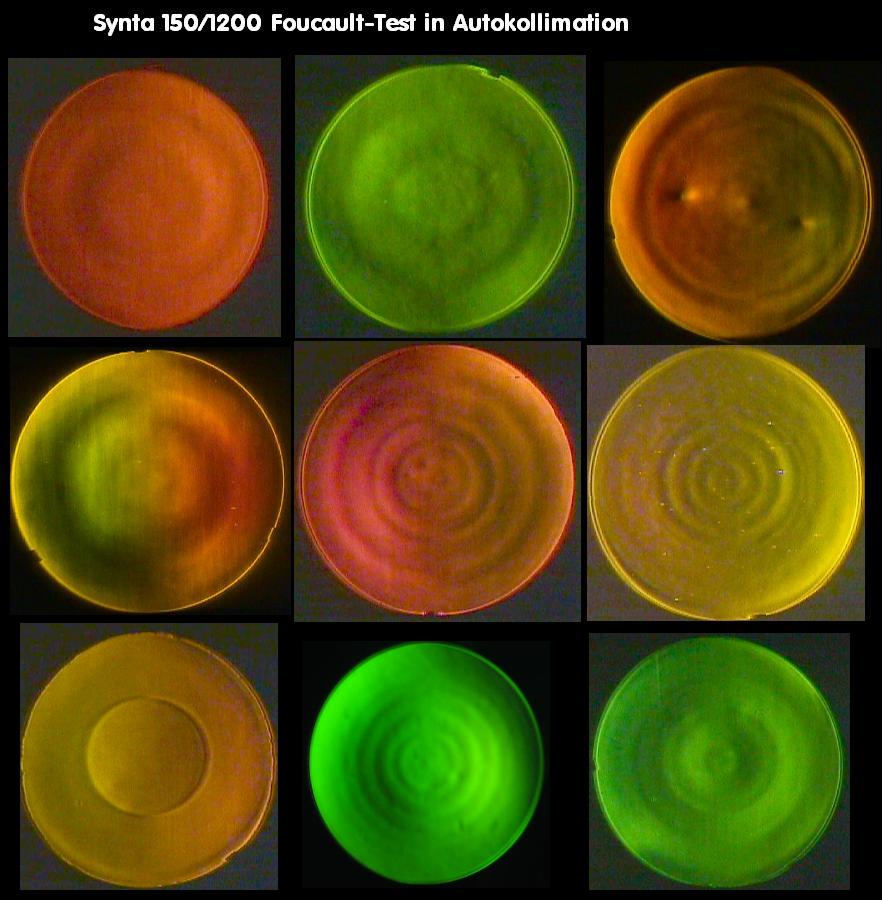

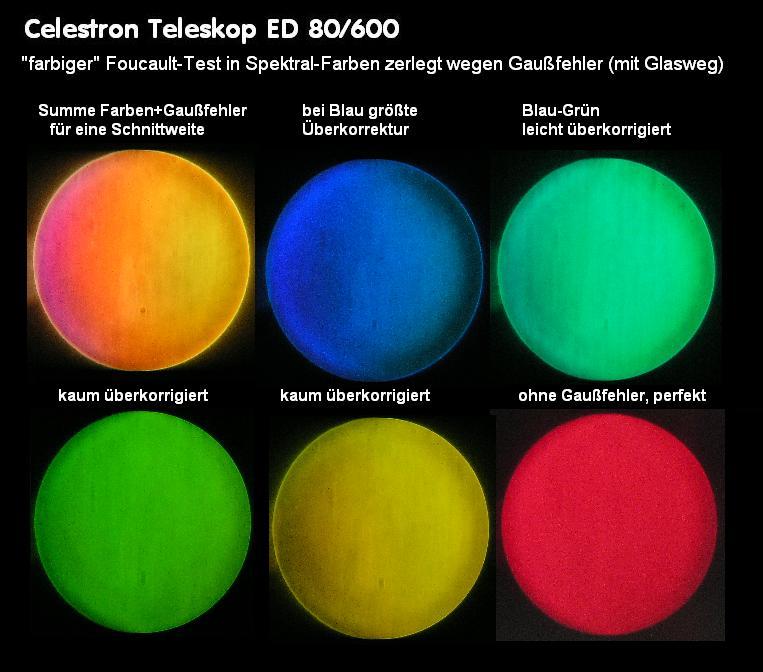

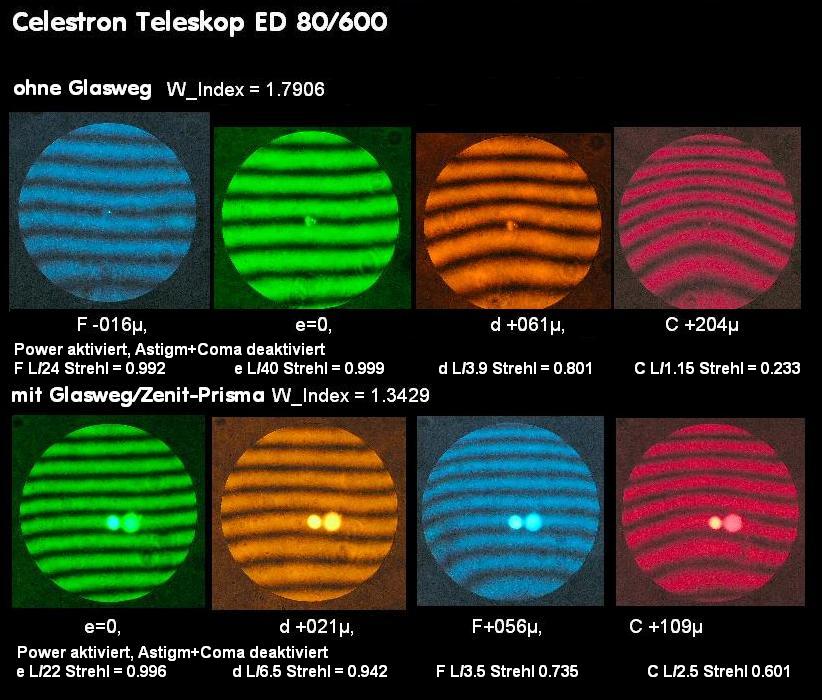

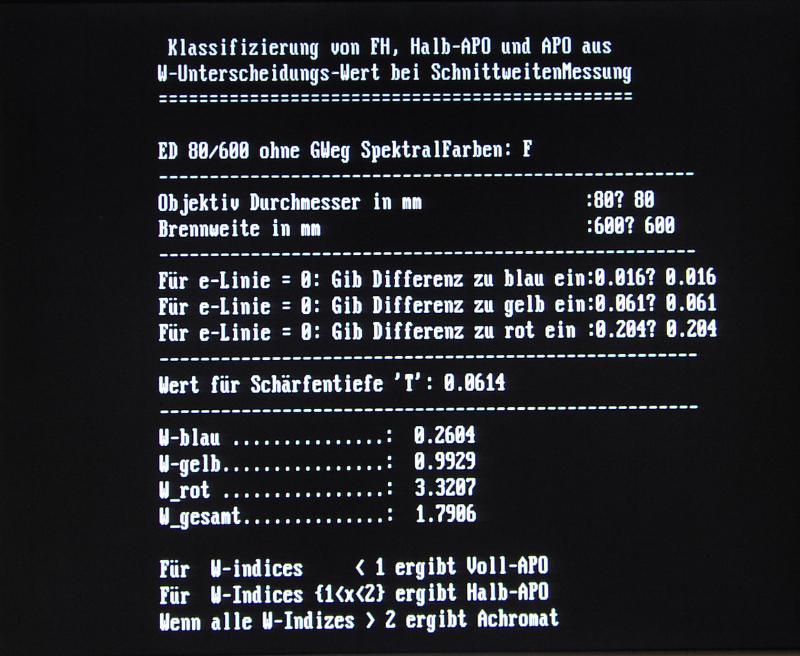

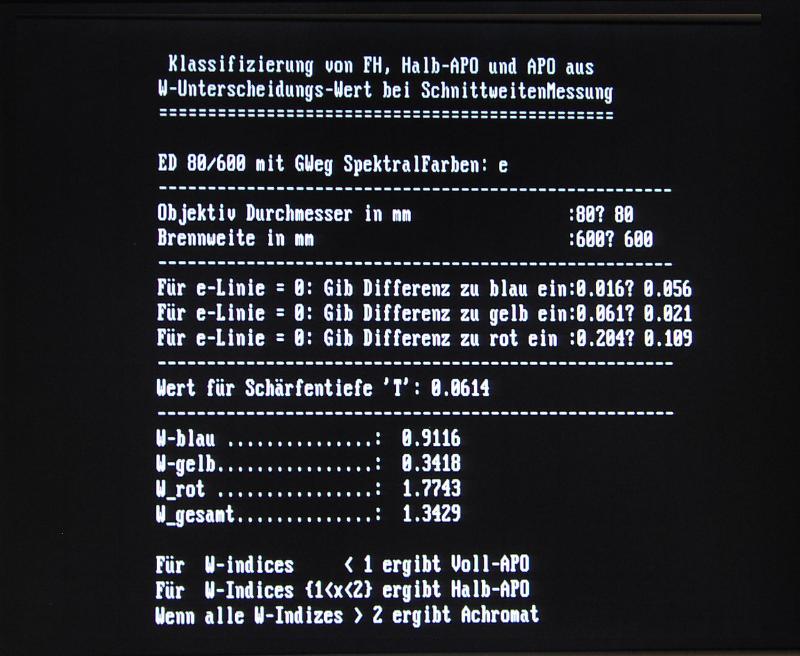

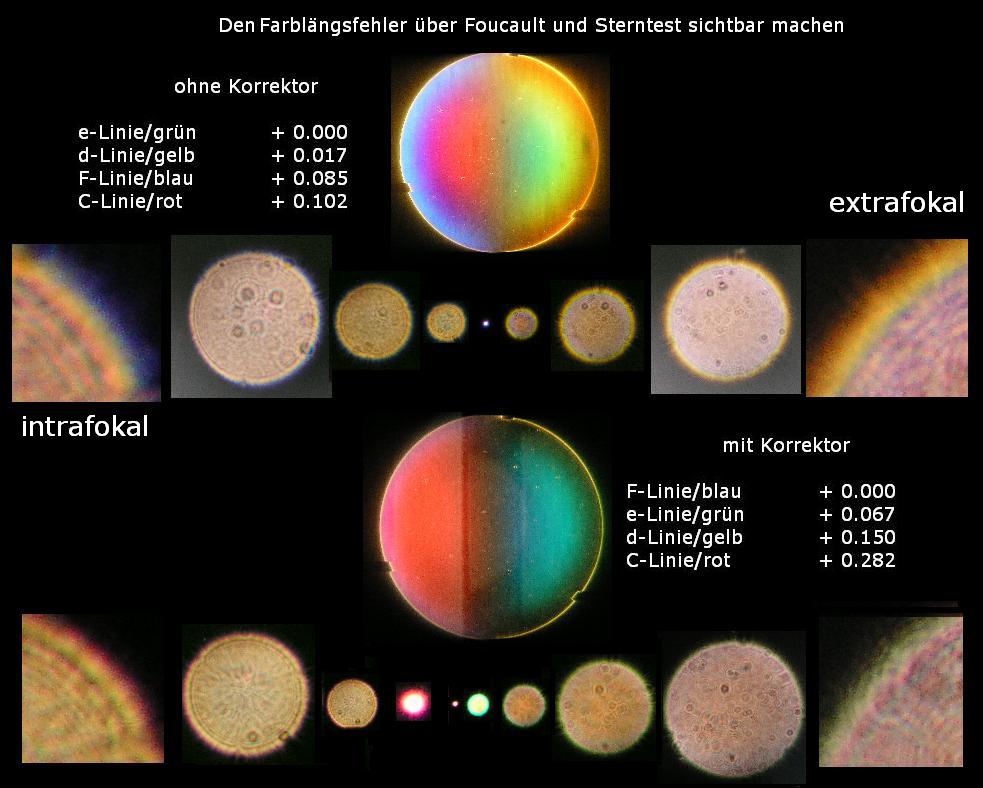

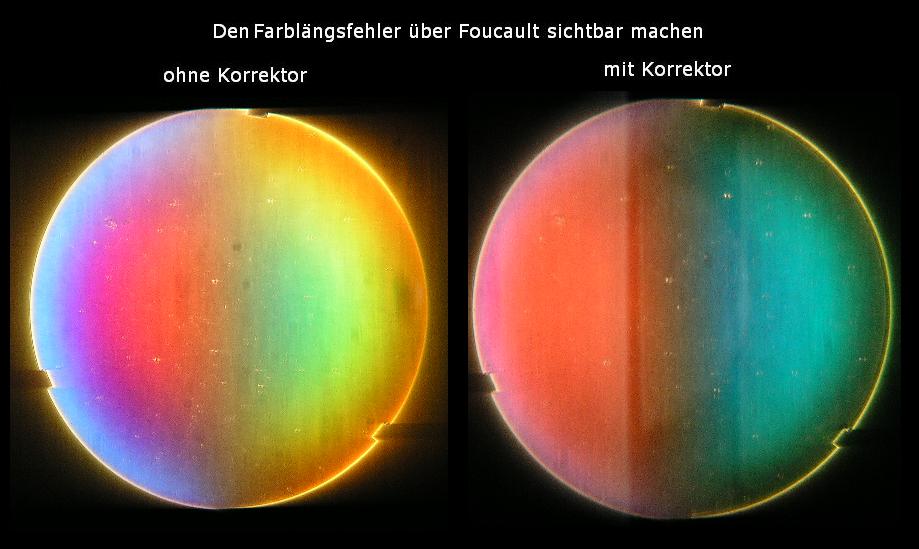

Wie das farbige Foucault-Bild zustande kommt bei einer im sekundären Spektrum liegenden Messerschneide, zeigt die

nächste Übersicht. Zwischen Grün als kürzeste und Rot als längste Schnittweite, werden die "farbigen Lichtkegel" so

abgeschnitten, daß bei Einstellung im gelben Fokus das Grün bereits extrafokal liegt und Rot und Blau noch intrafokal,

und das zusätzlich überlagert durch die einzelnen Zonen, also kaum wahrnehmbar bis zu 70.7% Zone, aber viel stärker

von dort bis zur 100% Zone: http://rohr.aiax.de/ref-rutten06.jpg, siehe auch hier: http://rohr.aiax.de/ref-rutten03.jpg

http://rohr.aiax.de/optSysteme.jpg; http://rohr.aiax.de/corrections.gif

Auch mit dem Ronchi-Test läßt sich die Überkorrektur bei Blau (etwas stärker) und die Unterkorrektur bei Rot (ganz

schwach) erkennen.

In der Praxis leistet dieser lichtstarke Reise-Teleskop bei niedrigen Vergrößerungen hervorragende Dienste, weswegen es

mir der Sternfreund auf dem diesjährigen ITV zur Untersuchung in die Hand gedrückt hatte.

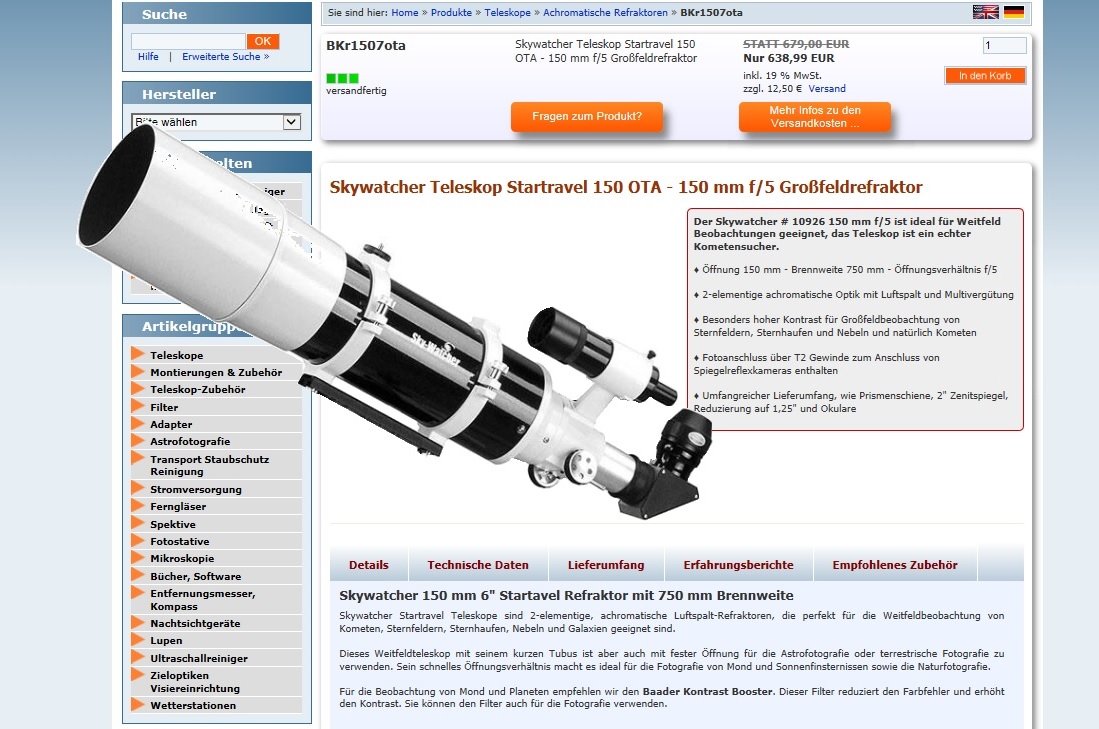

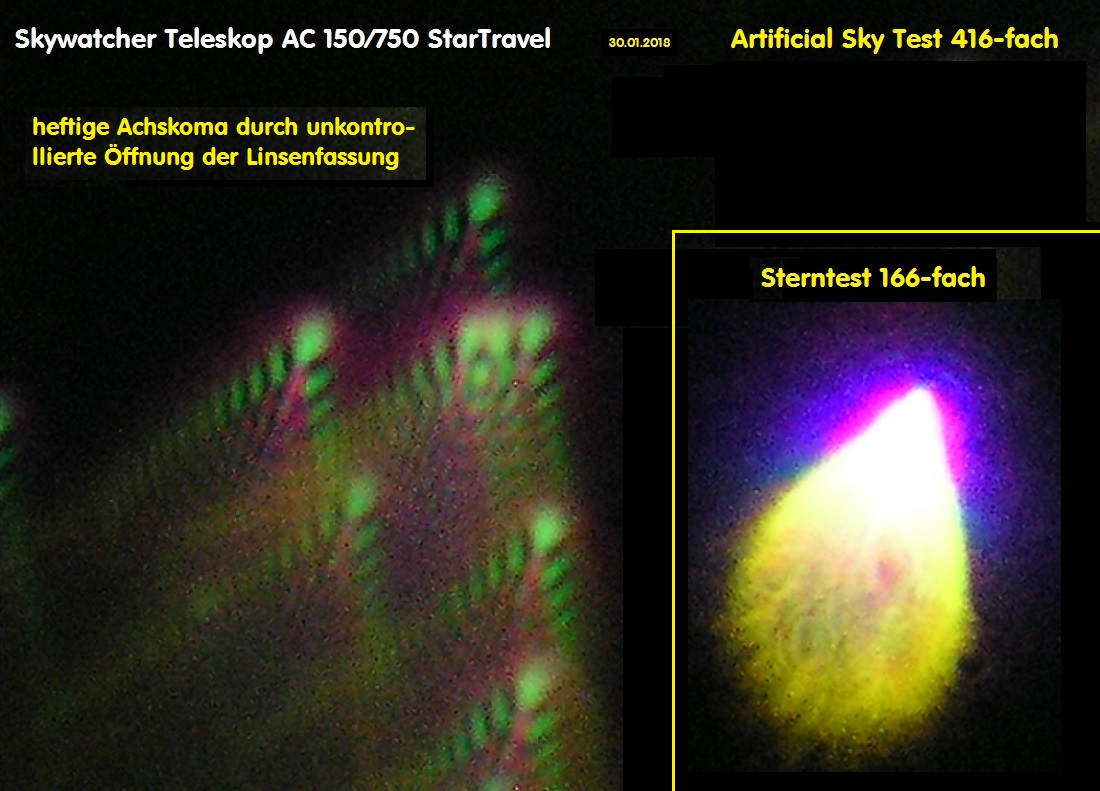

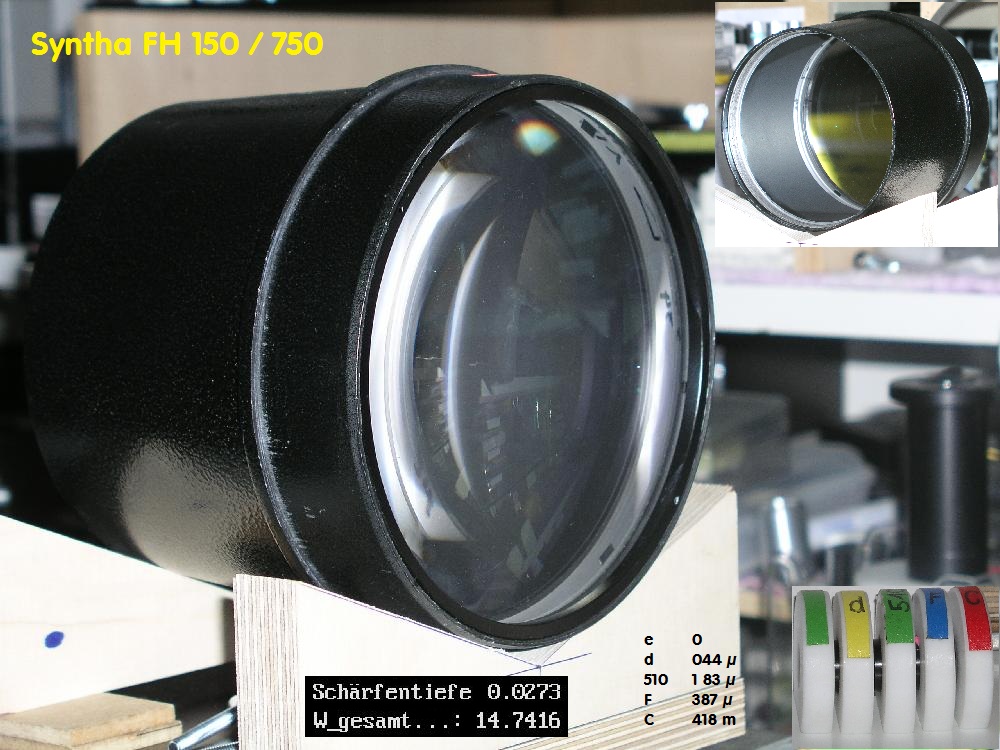

B096A * SkyWatcher 150 OTA Star-travel für Kometen, Sternhaufen und Fotografie

Es ist ein lichtstarker Fraunhofer für Kometen-Beobachtung, Sternhaufen, für Großfeld-Beobachtung und auch für die Feldfotografie,

solange man keine Ansprüche stellt, wie an einen APO. Man benutzt ihn bei niedrigen Vergrößerungen und freut sich über die groß-

artige Übersicht. Er ist bei zwei Anbietern für 639.- Euro zu haben und damit ein günstiger Preis. Anders als bei früheren Fraunhofer-

Systemen zwischen f/15 bis f/25 Öffnungsverhältnis, hat dieses System eine "Wahnsinns"-Öffnung mit f/5. Damit ist ein Fraunhofer-

System schlichtweg überfordert, was das Sekundäre Spektrum betrifft. Entsprechend "bunt" sind die einzelnen Sternpunkte bei hoher

Vergrößerung.

Linsenfassungen von Zeiss oder von Lichtenknecker sind/waren einfach durchdachter. Derartige tiefschürfende Gedanken macht

sich eine fernöstliche Massenproduktion nicht - denen geht es nicht gerade um Spitzen-Optik.

Und weil mit Sicherheit ein ganz mutiger Sternfreund wissen wollte, wie so ein Fraunhofer-System innen aussieht, bemühte er einen

kleinen Schrauben-Dreher, und hinterließ die dazu verräterischen Spuren. Und weil er offenbar nicht wußte, daß man Plättchen nicht

vertauschen, und überhaupt darauf achten muß, daß beide Linsen exakt wieder zueinander in der Fassung versenkt werden müssen,

handelte sich dieser mutige Freund eine heftige Achskoma ein, sodaß die Linsenverkippung durch Unterlegen eines 0.12 mm Zusatz-

Plättchens dieser Fehler wieder beseitigt werden mußte. Vorheriges Nachdenken ist also dringend empfohlen. (Linsen voneinander

abzuheben bedeutet nach einer Reinigung im Regelfall mehr Staubteilchen dazwischen als vorher.

Man kriegt diese gar nicht so einfach weg.)

-

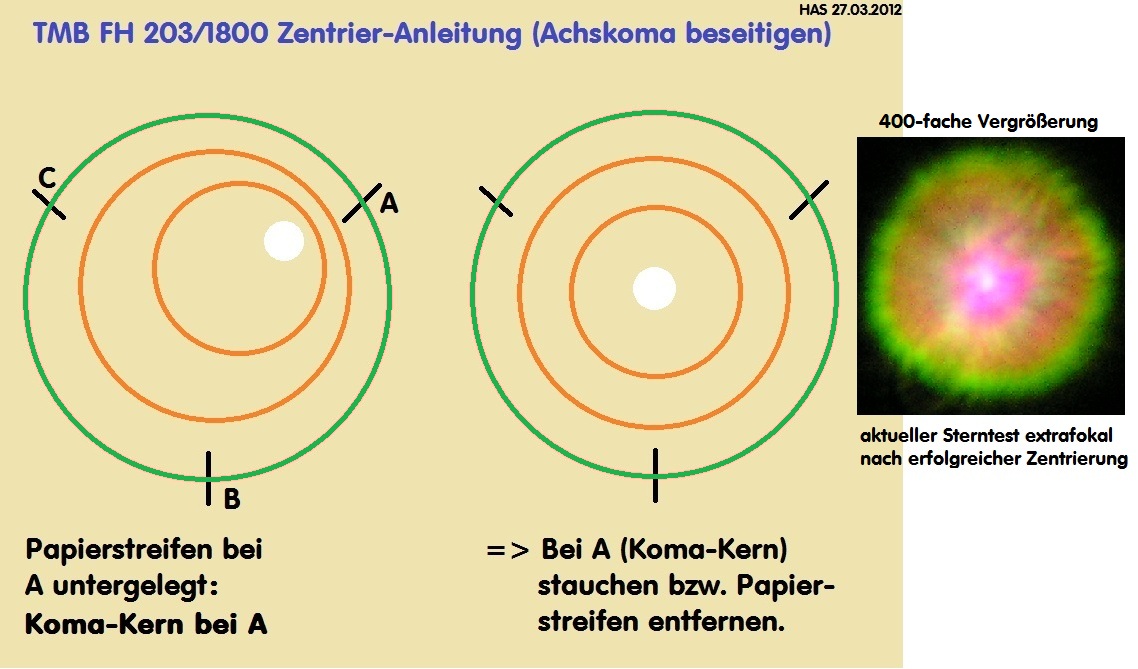

Wer der "tapfere" Sternfreund war, läßt sich nicht ermitteln, aber ich will einige Hinweise geben, wie man in einem solchen Fall vorgehen könnte.

Die vorhandene Koma ist heftig ausgefallen und sowohl über meinen Artificial Sky Test oder einen einfachen Sterntest gut nachzuweisen. Und

bereits jetzt sollte man nachdenken: Die sogenannte "Koma" hat einen Koma-Kern und einen Koma-Schweif. Der Koma-Kern zeigt hier auf ca.

13:00 Uhr, der Schweif auf 07:00. Das bedeutet, daß analog dazu das Plättchen entweder bei 13:00 Uhr oder bei 07:00 Uhr betroffen ist. Man sollte

also durch Markierung und einem Protokoll diese Details unbedingt festhalten, weil es um die Frage geht, welches Plättchen muß man eventuell

stauchen (wie seinerzeit Bernhard Schmidt) oder unter welches Plättchen man einen Metall-Streifen mit bestimmter Dicke unterlegen muß.

Nirgend gibt es dazu eine Anleitung, also ist eine systematische Akribie zur Aufdeckung des Sachverhaltes bereits beim ersten Male notwendig.

-

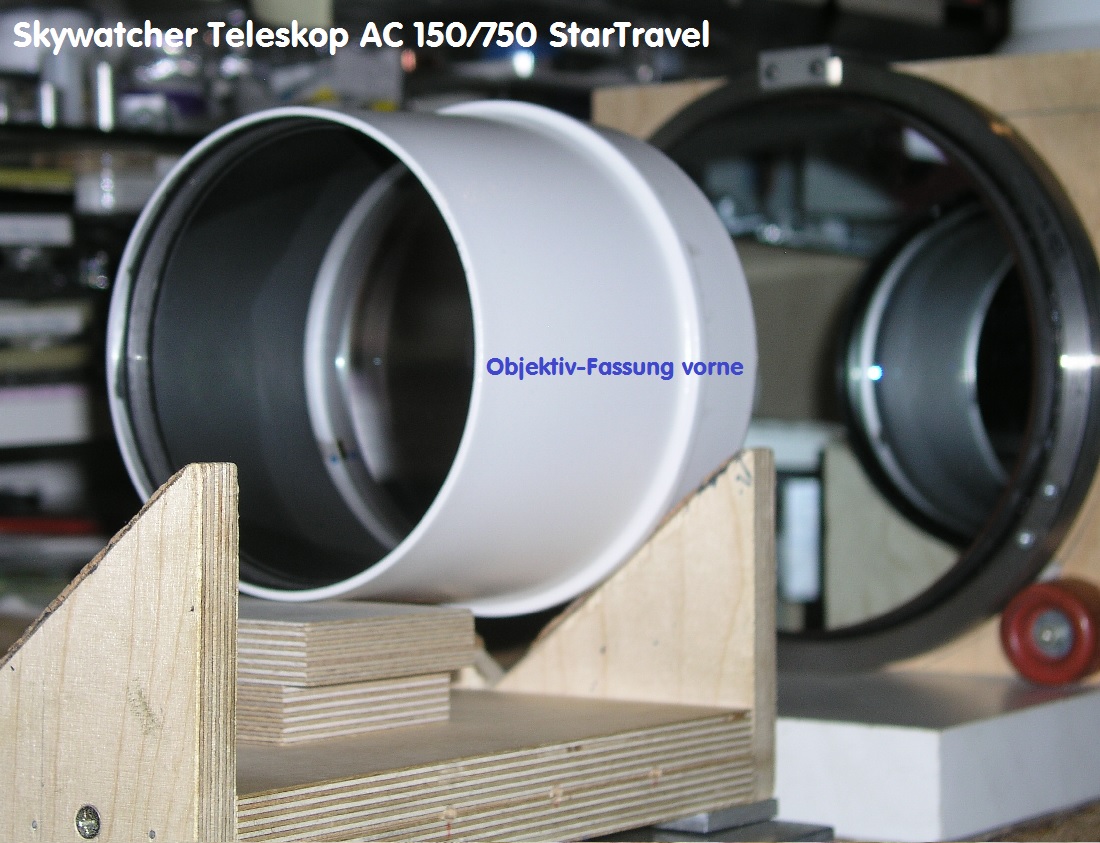

Natürlich zerlegt man das Scope soweit, daß man nur die Objektiv-Fassung vor sich hat, z.B. weil deren Höhe die Höhe des kleineren Zylinders

vorgibt, mit dem man das Linsen-Paket vorne aus der Fassung heben kann. Und weil selbst zwei Einzellinsen schnell zueinander verrutschen,

sollte man eine Vorrichtung haben, in die man das "Paket" zwischenlagert, damit nichts verutscht und man in Ruhe arbeiten kann. Andernfalls

könnten sich die Einzellinsen selbständig machen und bei der Gelegenheit gleich die Plättchen verschwinden lassen. Die Position der beiden

Linsen unbedingt zueinander markieren, weil damit der Hersteller gegen einen inneren Astigmatismus vorgegangen sein könnte. Der hat nämlich

die Position der Linsen zueinander gesucht, bei der der Rest-Astigmatismus am kleinsten ist.

-

Dort, wo sich der Koma-Kern zeigt, dort muß man anschließend irgend eine dünne Blei- oder Zinn-Folie unbekannter Dicke unterlegen,

und dort, wo der Komaschweif zu sehen ist, wäre das Plättchen mit einem Holzdübel-Stab zu stauchen - aber bitte gefühlvoll, vielleicht

mit einem 500 gr. Gummi-Hammer.

-

Im folgenden Bild sind deshalb die Zusatz-Einrichtungen gezeigt, damit nicht unversehens ein optisches Unglück entsteht und die Optik dann

bei mir landet. Derartige Patienten hatte ich nämlich bereits einige hier und erfordern immer wieder systematische Arbeit.

-

-

Um nicht mühevoll neue Unterleg-Plättchen herstellen zu müssen, probiert man es zunächst mit einem breiten ALU-Klebeband ( 0.05 mm Dicke)

aus dem Heizungsbau. Da hätte man eine bekannte Dicke und eine dünne Klebeschicht, und könnte im Ernstfall diesen Streifen wieder abziehen,

wenn es nicht stimmen sollte. Ich tastete mich zunächst mit zwei dieser Streifen auf dem entsprechenden Plättchen in Richtung Optimum, und

als ich merkte, daß die Koma immer mehr verschwand, schnitt ich den 3. Streifen nur halb so groß: Es könnte ja nun zuviel gewesen sein, und

dadurch läßt er sich besser stauchen, was sich später auch bestätigten sollte. In der Haltevorrichtung kann man deshalb in aller Ruhe arbeiten,

auch wenn die Hände nicht mehr die Ruhe eines 30-jährigen haben.

-

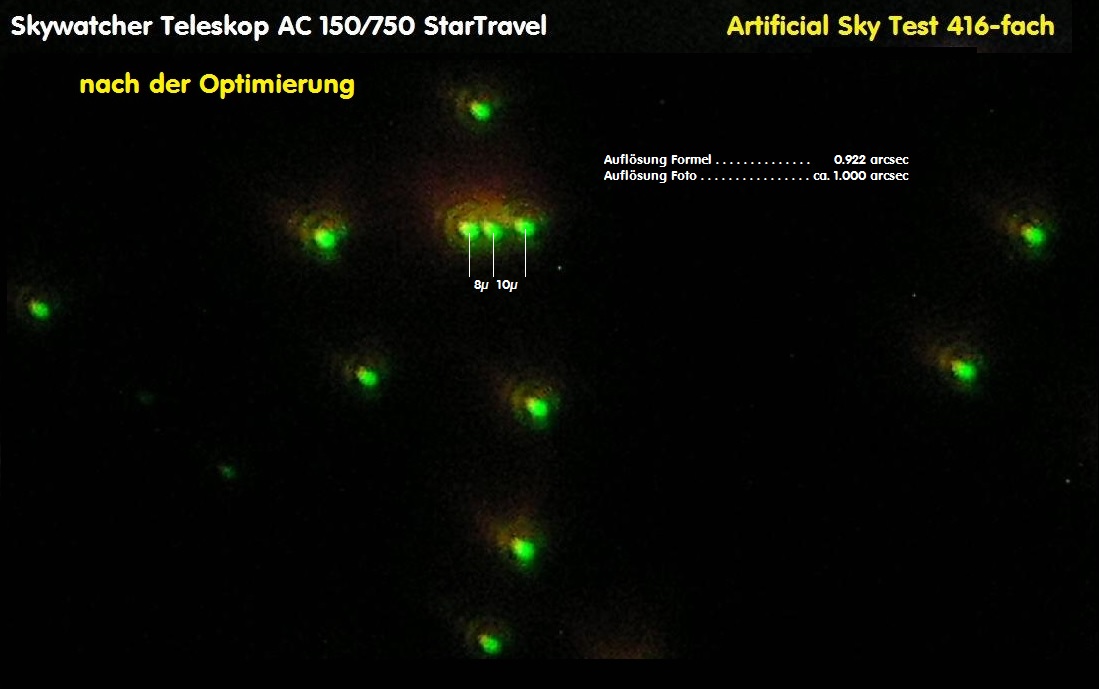

Mit dem Ergebnis kann man also zufrieden sein und wird seinen Besitzer sicher entzücken.

-

-

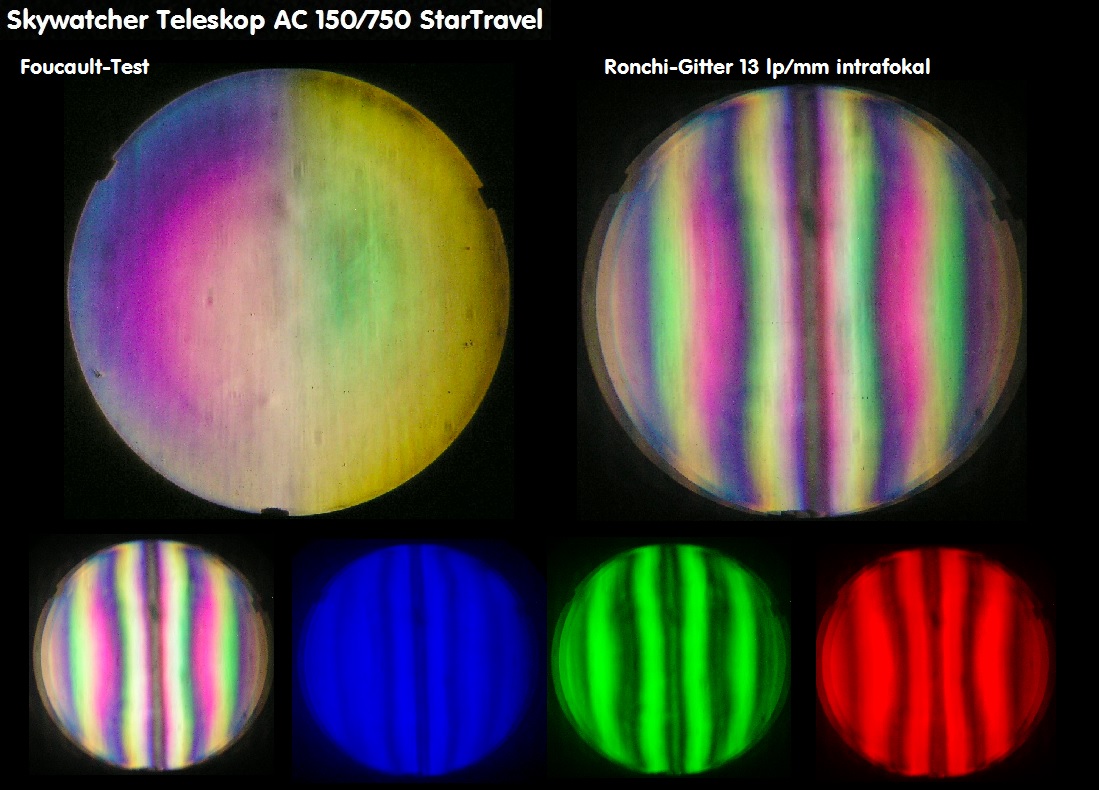

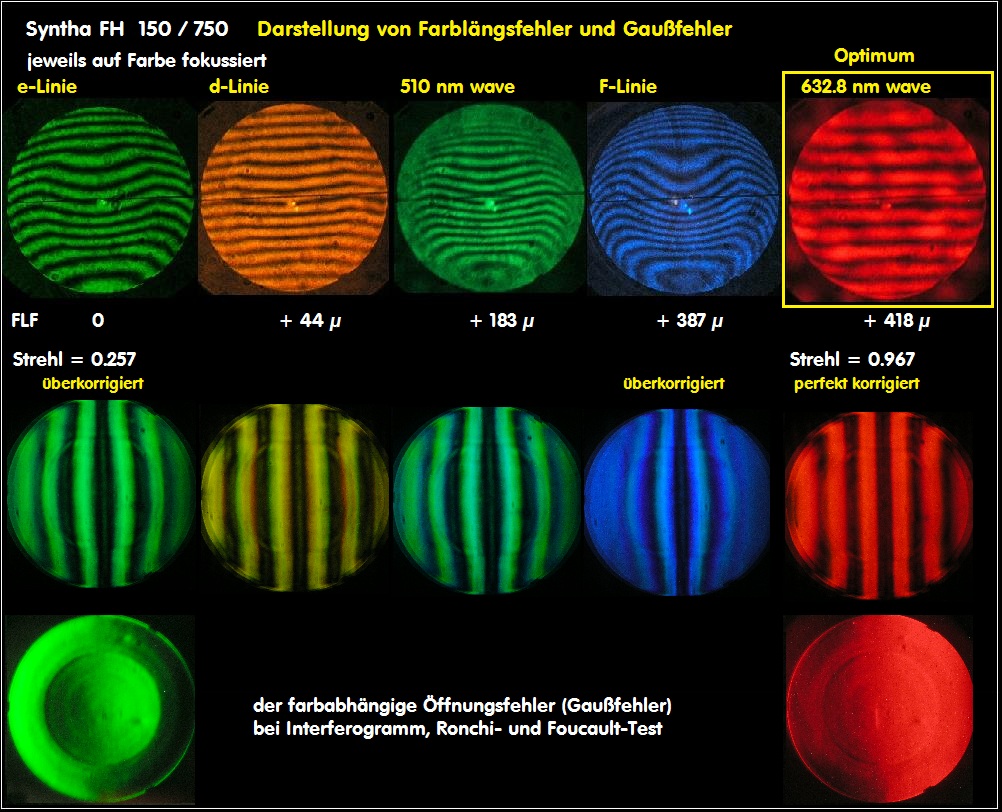

Ein paar weitere Tests, die das übliches Sekundäre Spektrum eines Fraunhofer Objektivs zeigen. Siehe auch folgende Berichte:

http://rohr.aiax.de/FH-AchromatA.jpg ;

http://rohr.aiax.de/Foucault-SekSpektrum.jpg ;

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/9-beitraege/01-aeltere-berichte-auf-rohr-aiax-de-alles-ueber-apos/62-kap-01-farblaengsfehler-bei-refraktoren-13-september-2008

Siehe dazu: http://rohr.aiax.de/foucault-bilder.jpg

-

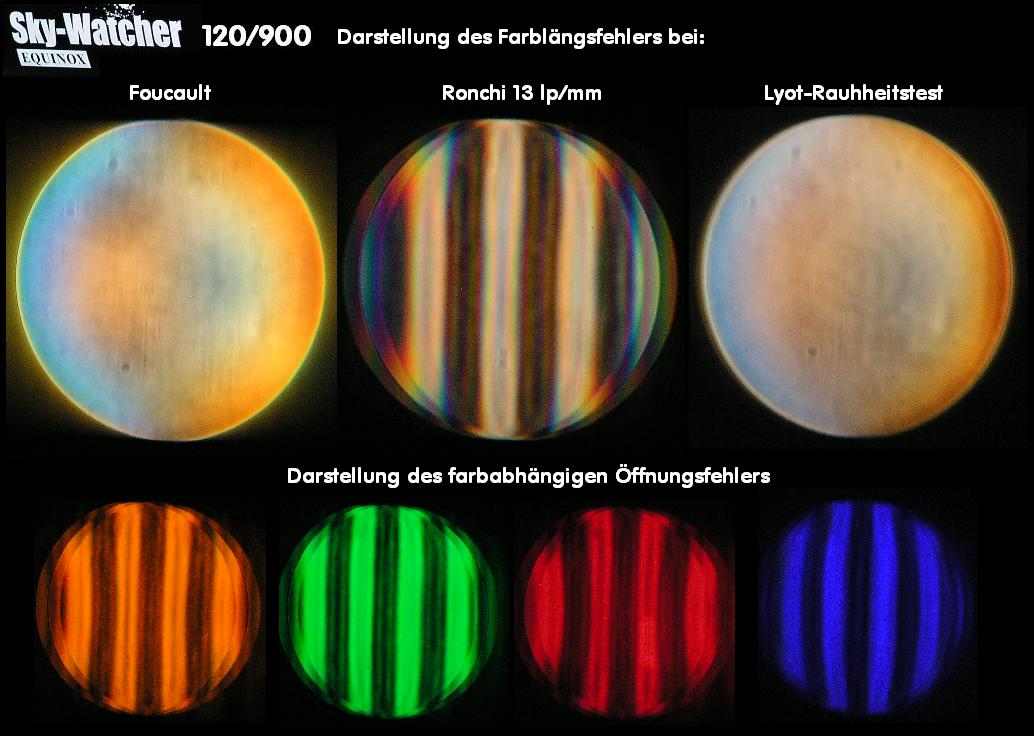

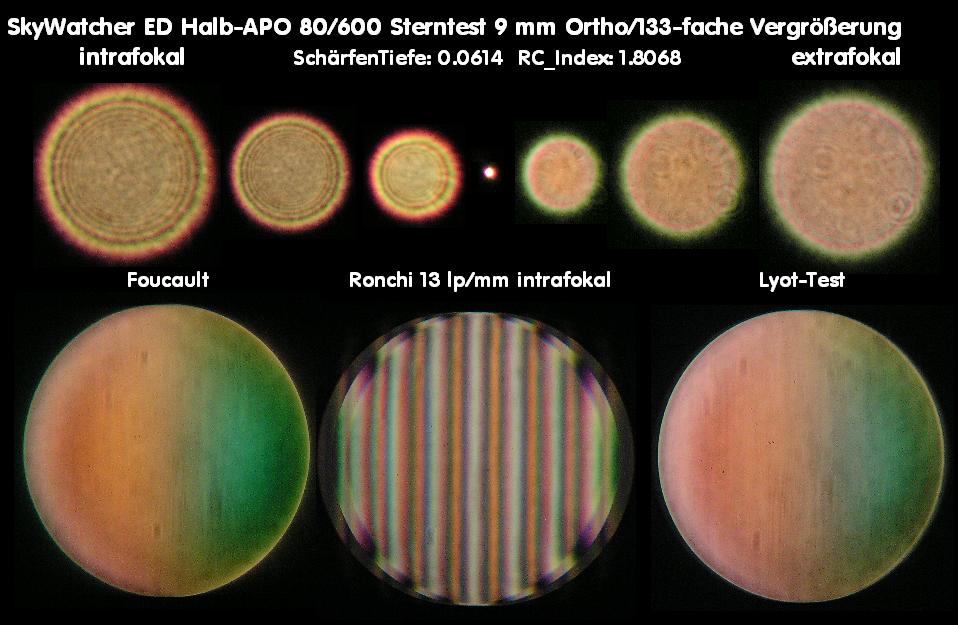

Am oberen Bild und besonders am Rochi-Test sieht man den farbabhängigen Öffnungsfehler: Im grünen Spektrum, bei 550 nm wave, oder der

e-Linie mit 546.1 nm wave sollte es keinen Öffnungsfehler geben. Die längere Wellenlänge bei Rot wäre dann unterkorrigiert, die kürzere bei

Blau demzufolge überkorrigiert. Preis-abhängig vermeidet der Hersteller für gewöhnlich diese akribische Arbeit, die nötig wäre, um das entsprechend

zu realisieren und so ist das Optimum oft im kurzen Spektrum, oft auch im langen Spektrum. Um das zu korrigeren, wäre die Arbeit von mehreren

Tagen erforderlich, und das würde dann den Anschaffungspreis von 639.- Euro übersteigen. Dem Sternfreund wäre das dann auch nicht zu vermitteln,

warum bei einem solch preisgünstigen Fernrohr noch solche aufwendigen Arbeiten erforderlich sind. Für diesen Fall sollte man dann lieber zu

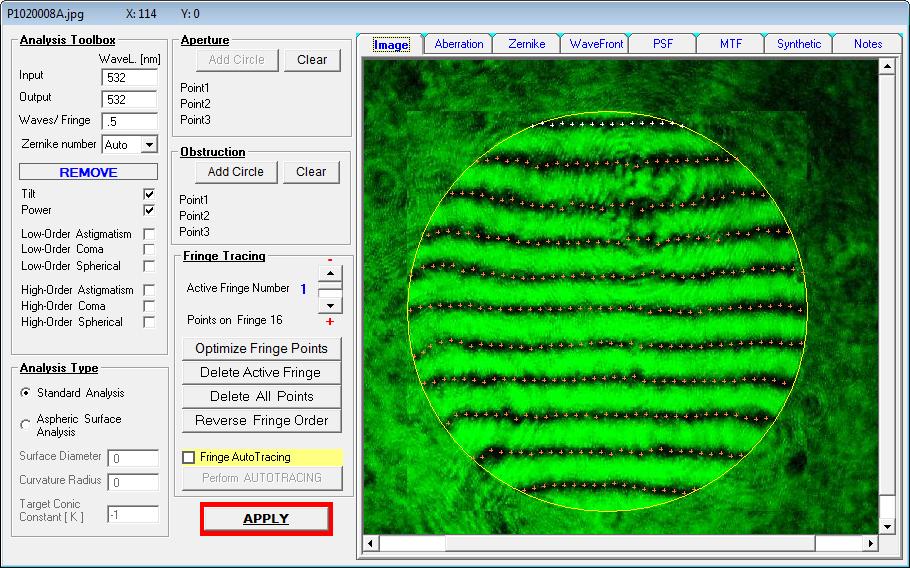

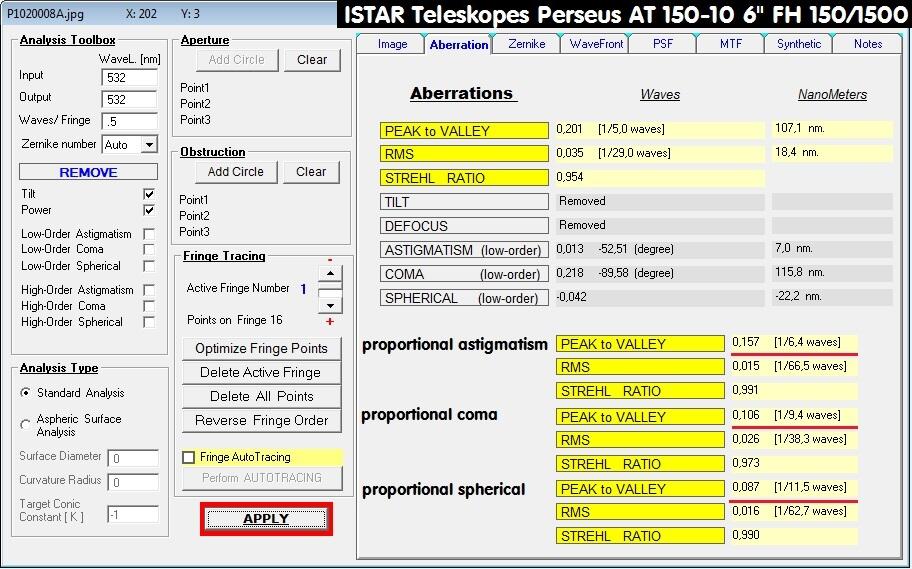

einem wesentlich teureren APO greifen, der aber dann mehrere Kilo-Euro kosten würde. Obwohl das Interferogramm bei 532 nm wave entstand,

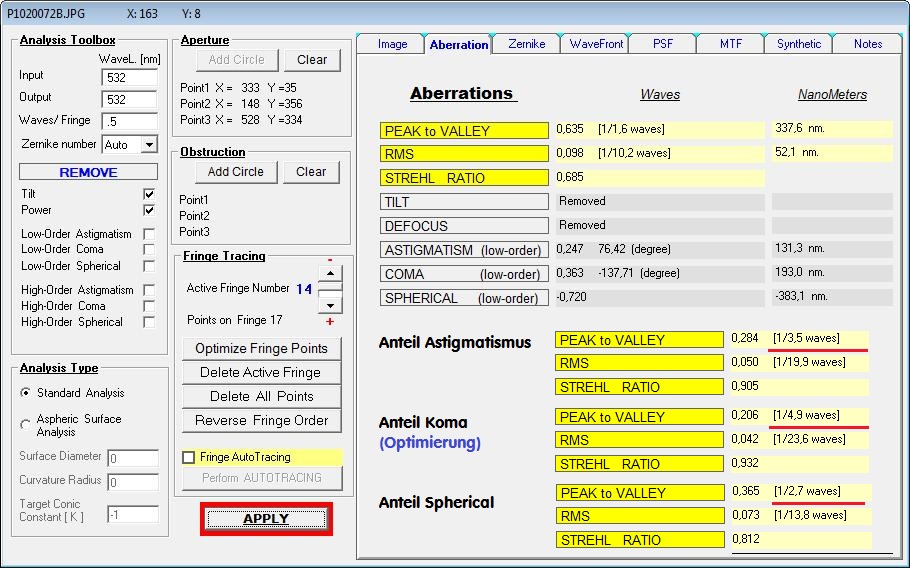

sieht man bereits die Restfehler von Astigmatismus, Koma und Spherical, die sich nur in einem langwierigen trial-and-error-Verfahren vielleicht

beheben lassen.

-

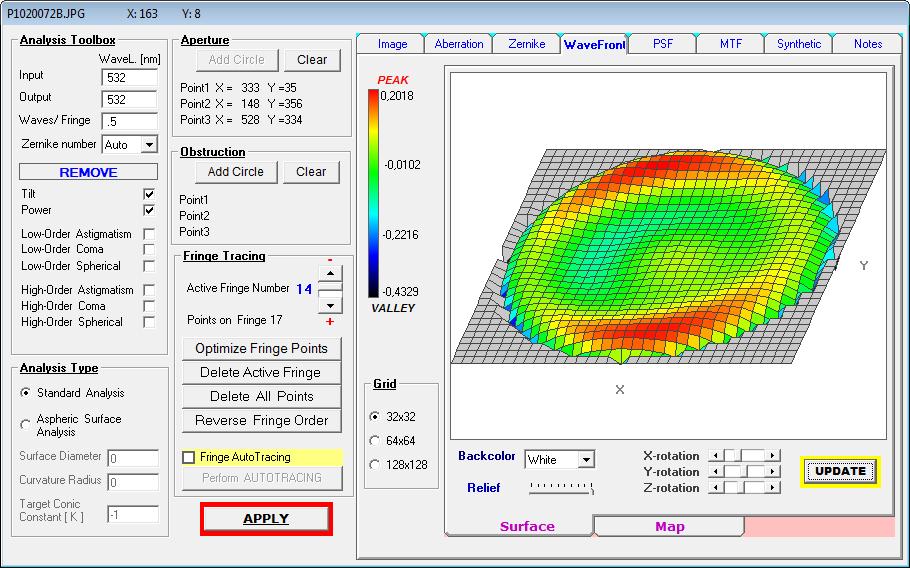

Dazu passend die Wellenfront-Deformation

-

Die Energie-Verteilung als Point Spread Function

-

Und schließlich eine differenzierte Strehlaussage.

Nun erlebe ich immer wieder, daß eine Qualitäts-Einschätzung immer wieder über einen undifferenzierten Gesamtstrehl vorgenommen wird,

und das eben noch deklarierte Schnäppchen sofort als Gurke in Grund und Boden gestampft wird. Besonders auf den astronomischen

Sozialen Medien findet man solche "Geister", die durch nichts zu bekehren sind.

Der Anteil an Rest-Astigmatismus ist mit ca. PV L/4 (Grundordnung + höherer Ordnung) nicht wahrnehmbar bei niedriger Vergrößerung.

Der Koma-Anteil mit PV L/5 sagt nur, wie erfolgreich die Zentrierung gewesen ist. Und die

Sphärische Aberration setzt sich zusammen aus dem einpolierten Öffnungsfehler + dem farbabhängigen Öffnungsfehler und damit abhängig

von der Spektralfarbe, also für Rot unterkorrigiert und für Blau leicht überkorrigiert. Je nach Spektral-Farbe bekommt man deshalb einen

anderen Strehl-Gesamtwert. Ich habe schon erlebt, daß in diesem Zusammenhang ein Sternfreund einen Anwalt bemühen wollte, weil er

diesen Unterschied nicht erkannt hatte. Auch wenn dieser Kometensucher preisbedingt nicht ganz perfekt ist, wird man den scheinbar

niedrigen Strehlwert gar nicht wahrnehmen und seine Freude an dem "reparierten" Scope haben.

-

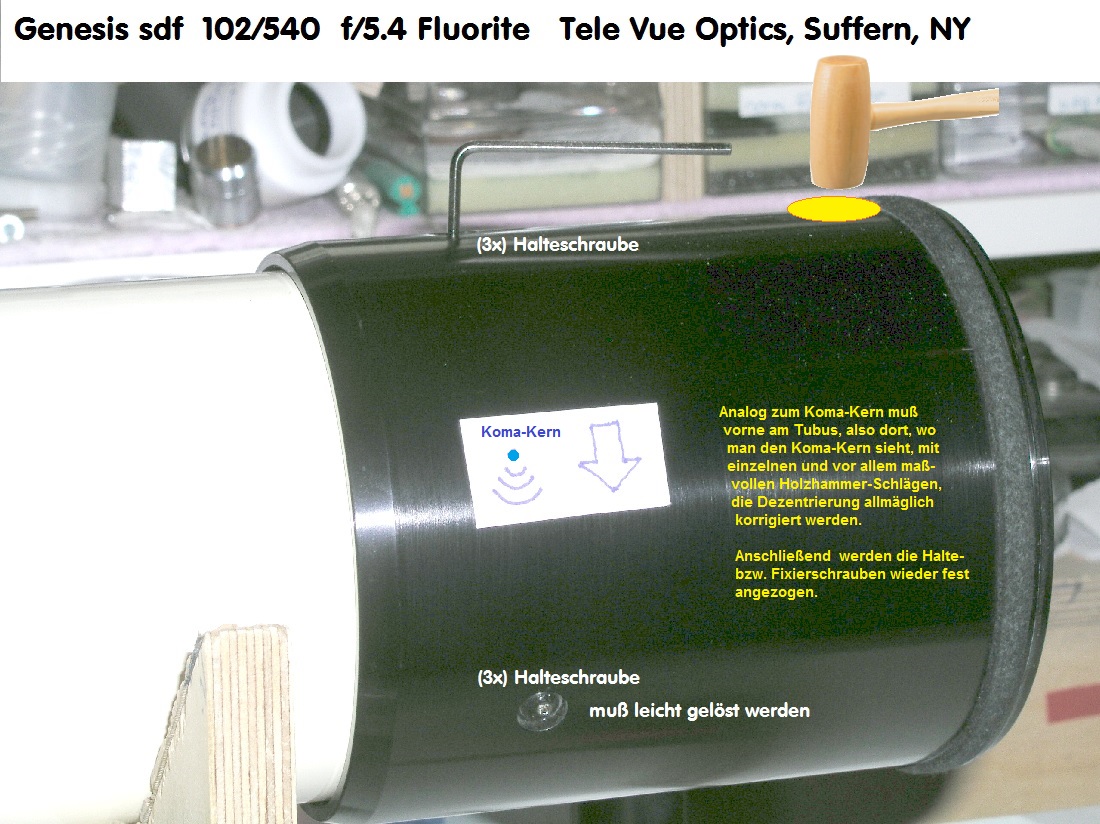

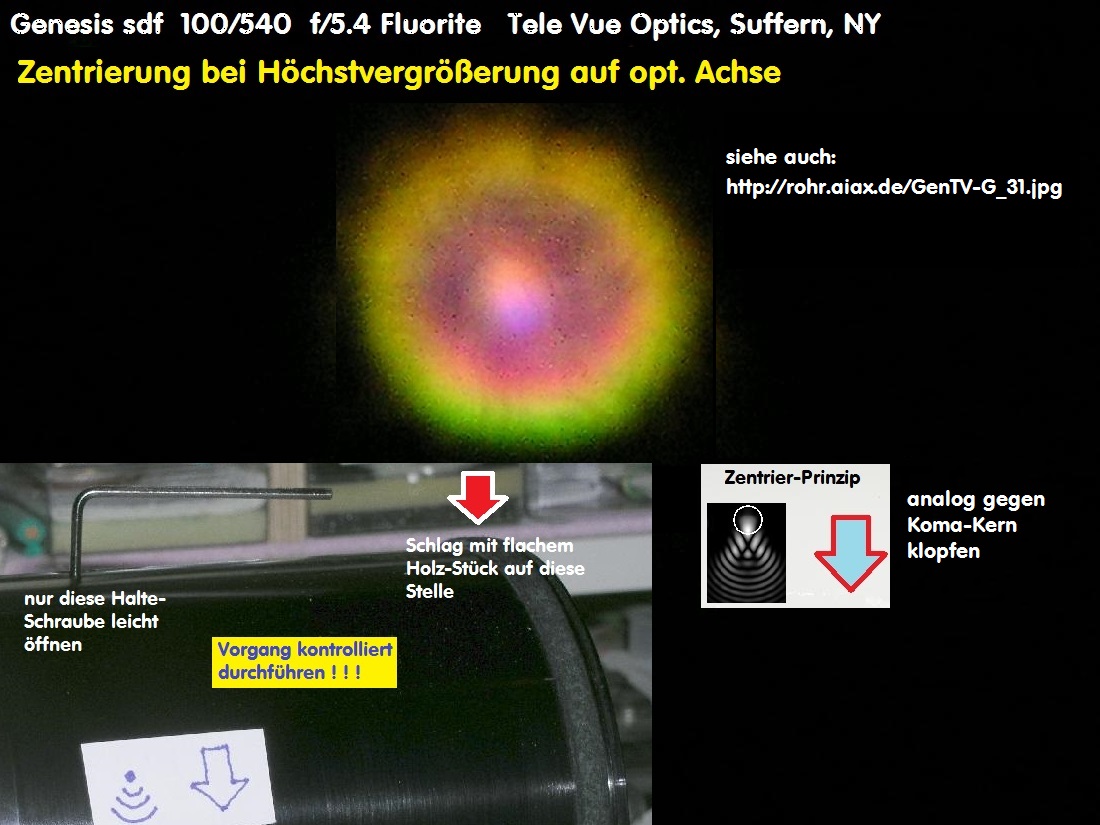

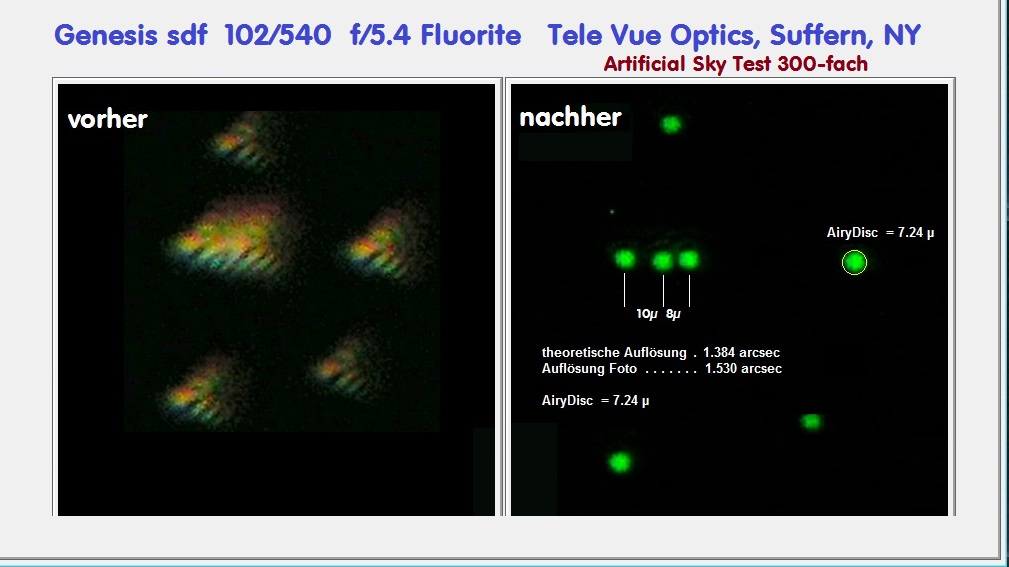

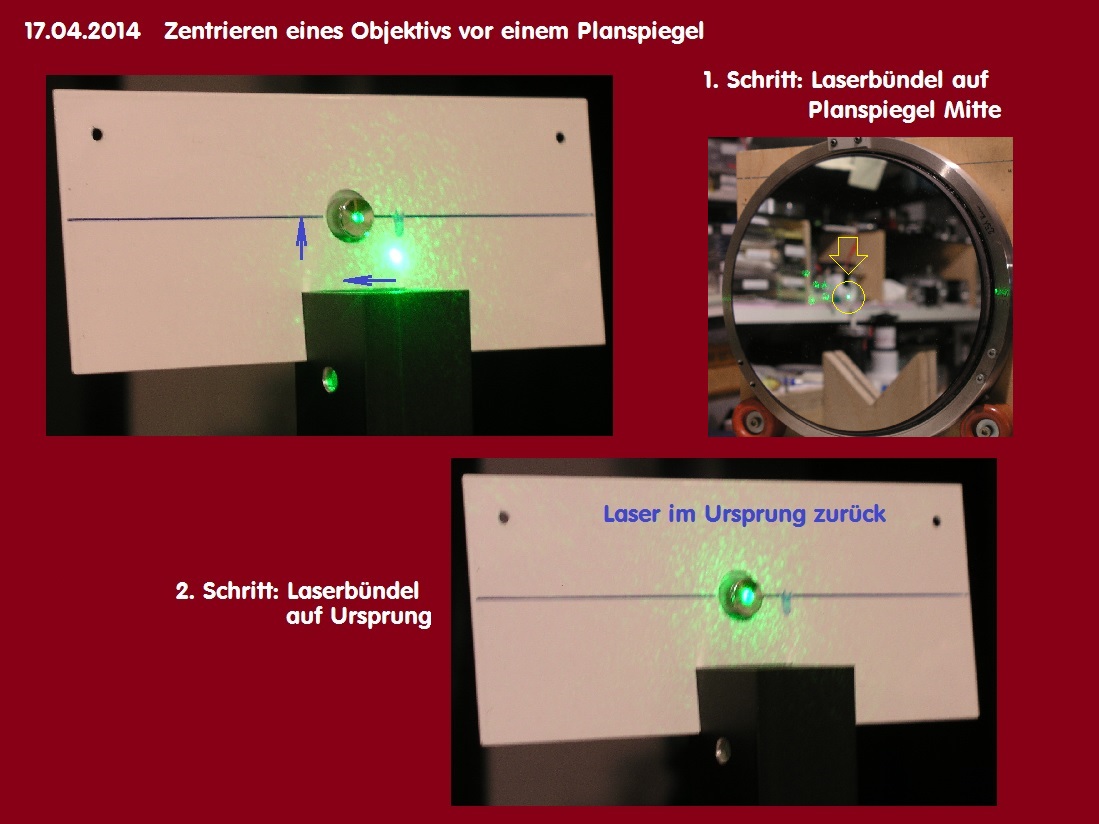

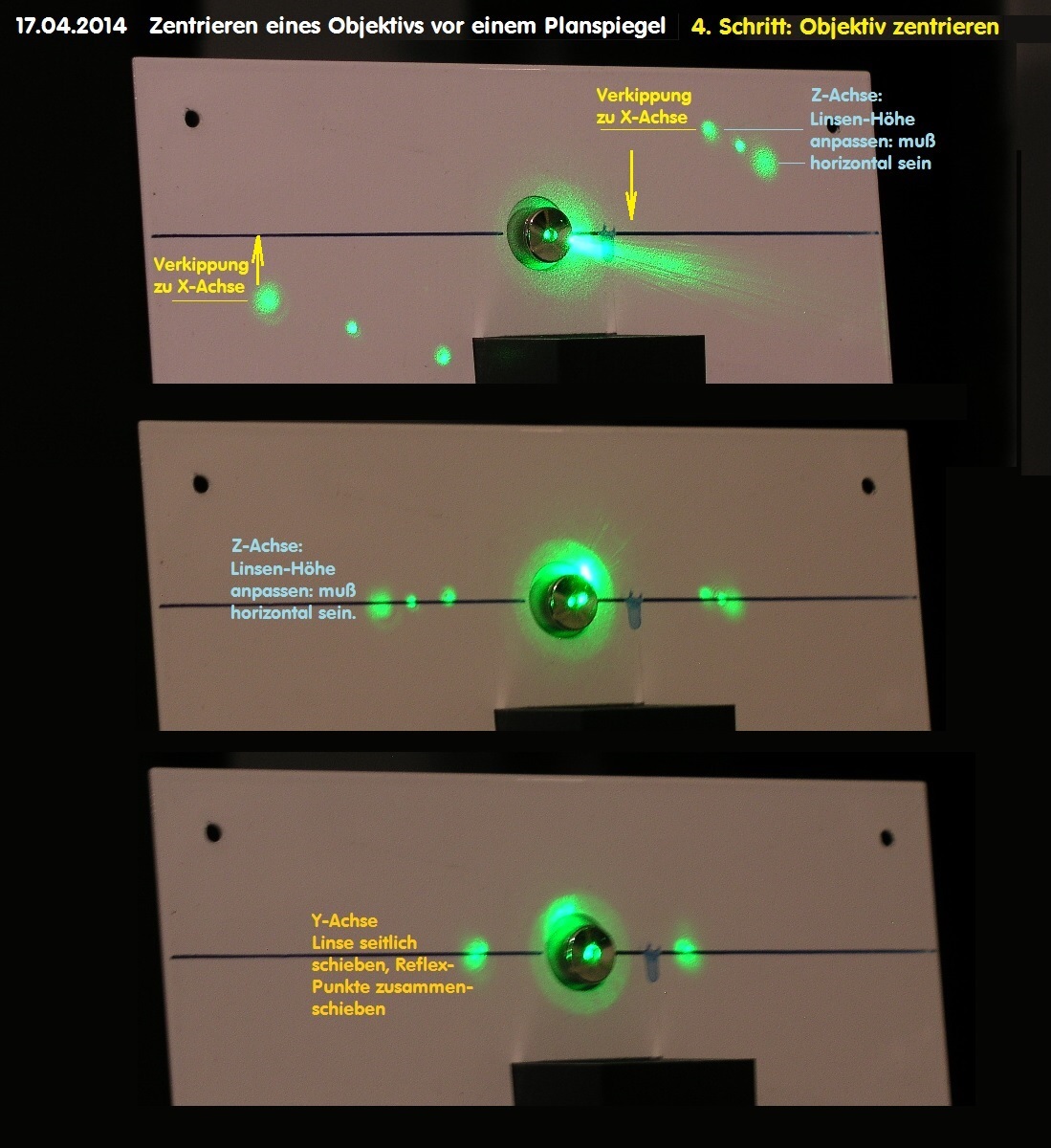

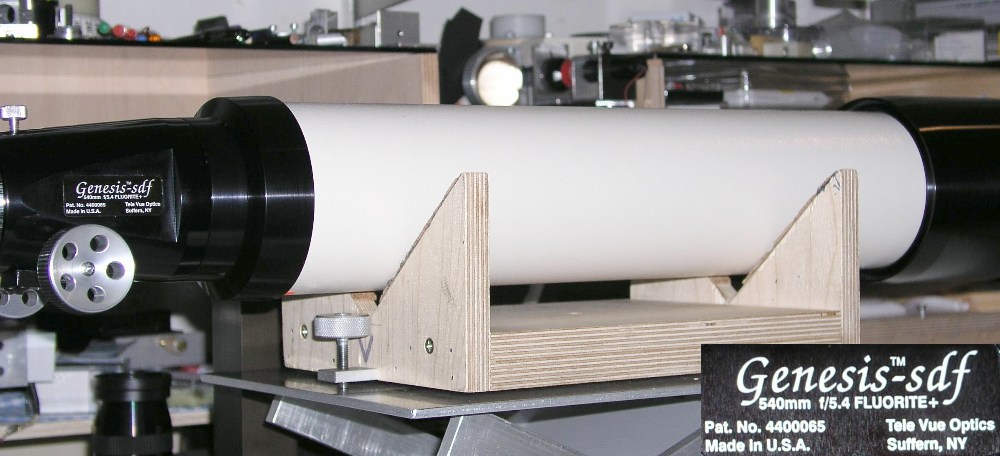

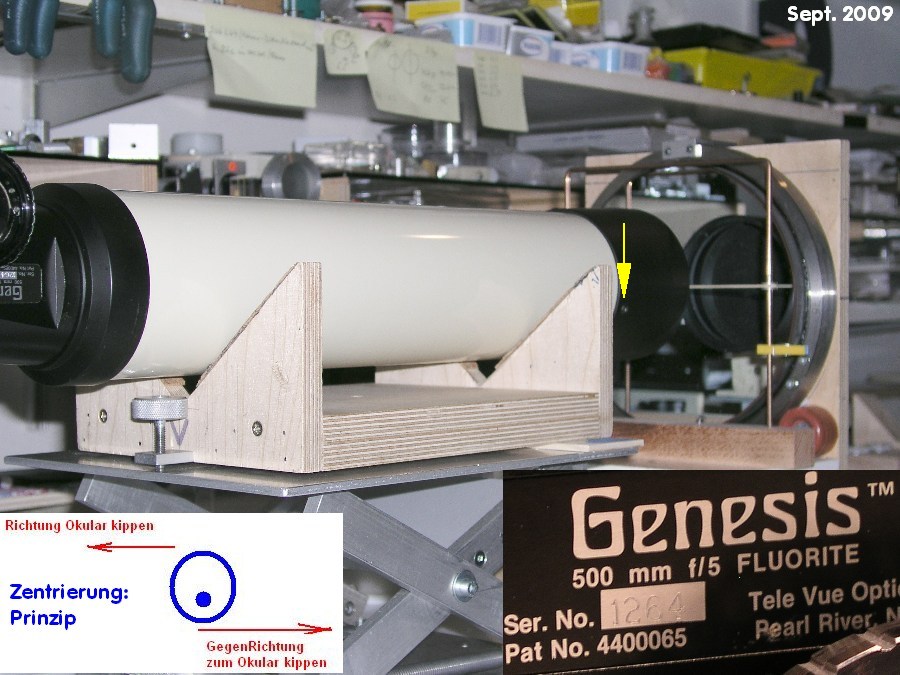

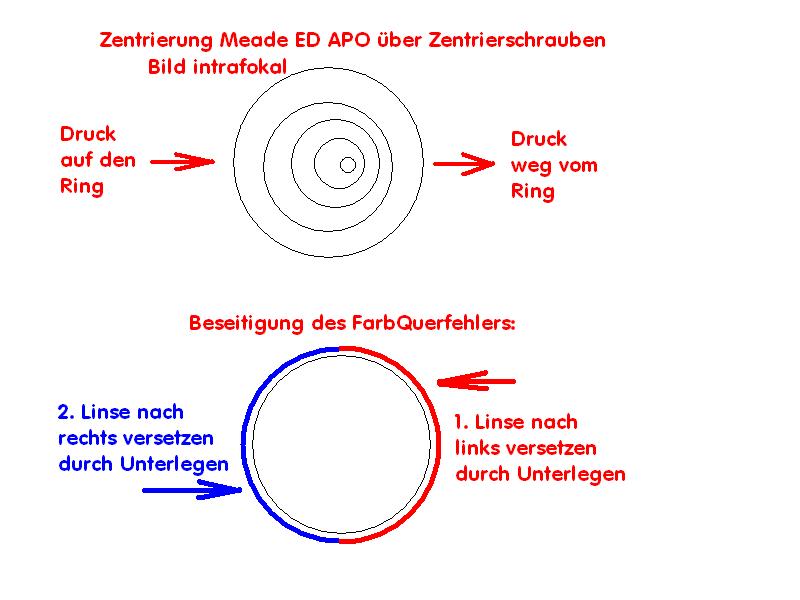

B041C * TeleVue 102/540 erneute Zentrierung an üblicher Stelle 16.Juli 2017

Unter der Taukappe versteckt, wird die Verbindung des hinteren Tubus-Teiles mit dem vorderen kurzen Stück, über drei kurzen Schrauben

fixiert. Das ist die Schwachstelle, wenn der Tubus vorne in Objektiv-Nähe einen Stoß erhält. Dann muß die Zentrierung überarbeitet

werden. Zunächst öffnet man die drei Halte- bzw. Fixier-Schrauben ganz leicht, damit sich der vordere Tubus verkippen läßt.

Dazu nimmt man einen Holzhammer mittlerer Größe und verfolgt bei Höchstvergrößerung, wie sich beim Sterntest extrafokal das Sternscheib-

chen allmählich zentriert, also rotations-symmetrisch wird. Anschließend werden die drei Halte/Fixierschrauben wieder mit dem Zoll-Inbus-

Schlüssel fest angezogen. Um die perfekte Zentrierung zu erhalten, sollte man unbedingt Stöße gegen den vorderen Teleskop-Teil vermeiden,

da sonst erneut nach-zentriert werden muß. Das kann man prinzipiell auch selbst durchführen, wenn man sensibel/feinfühlig genug vorgeht. Der

Inbus-Schlüssel stammt aus einem amerikanischen Sortiment, da unsere Inbus-Schlüssel nicht passen.

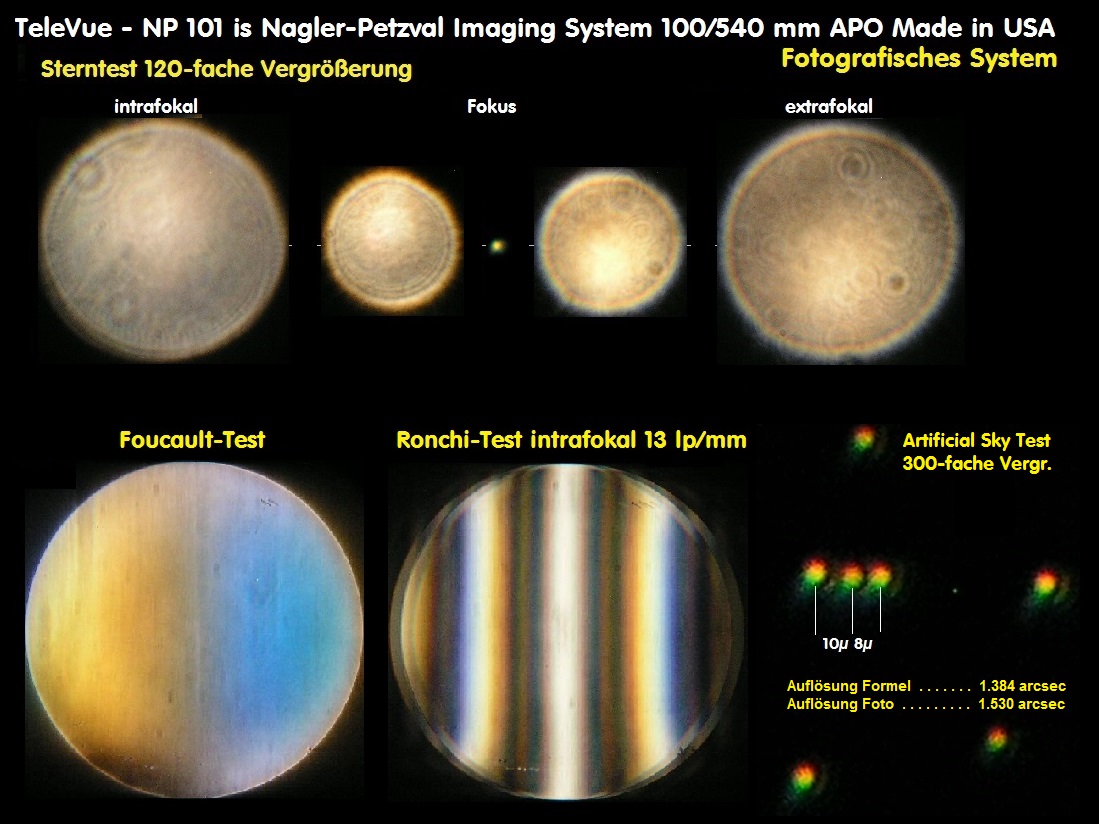

Der untere Bildteil erklärt den Zentriervorgang

-

-

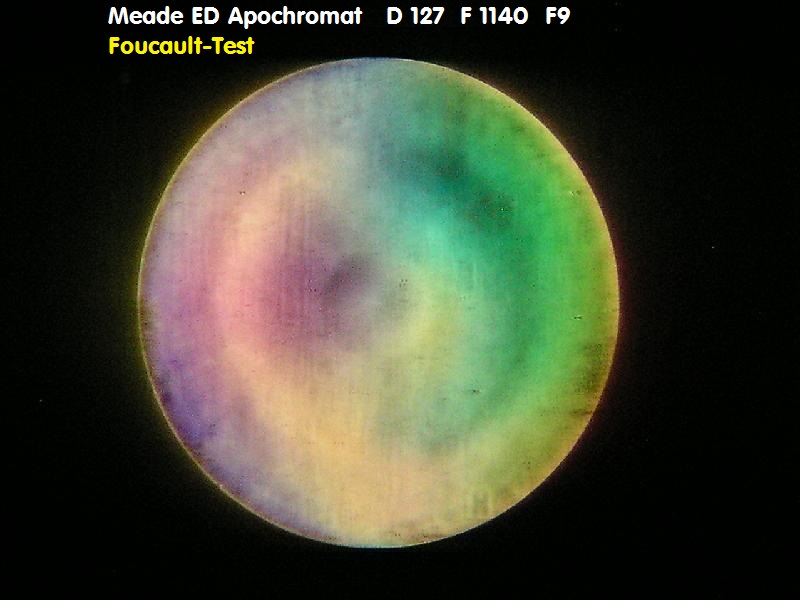

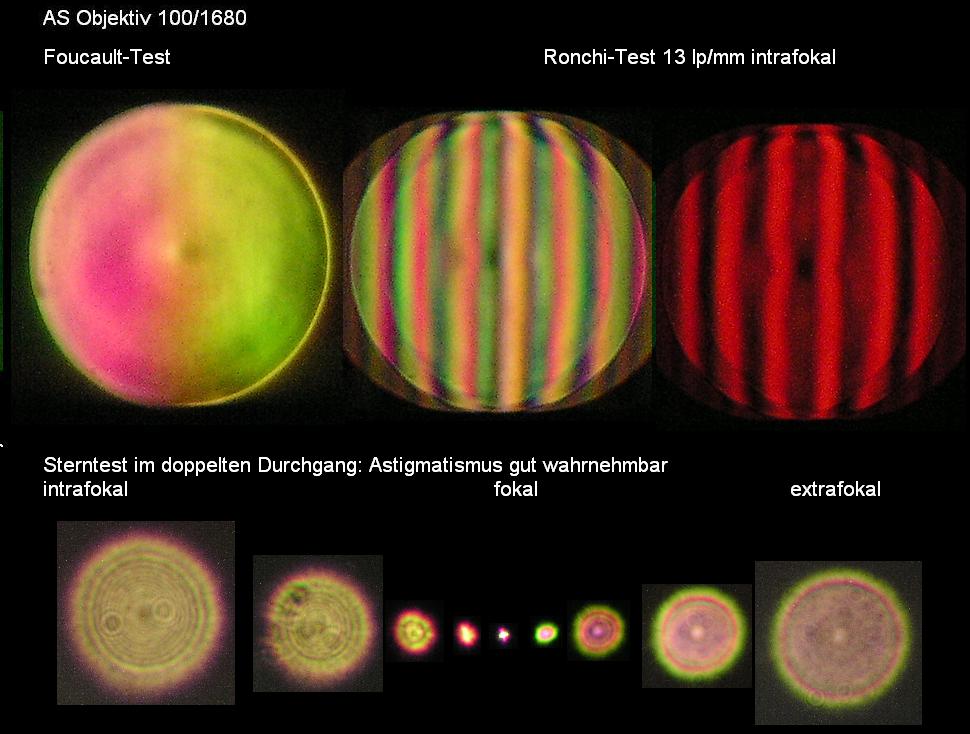

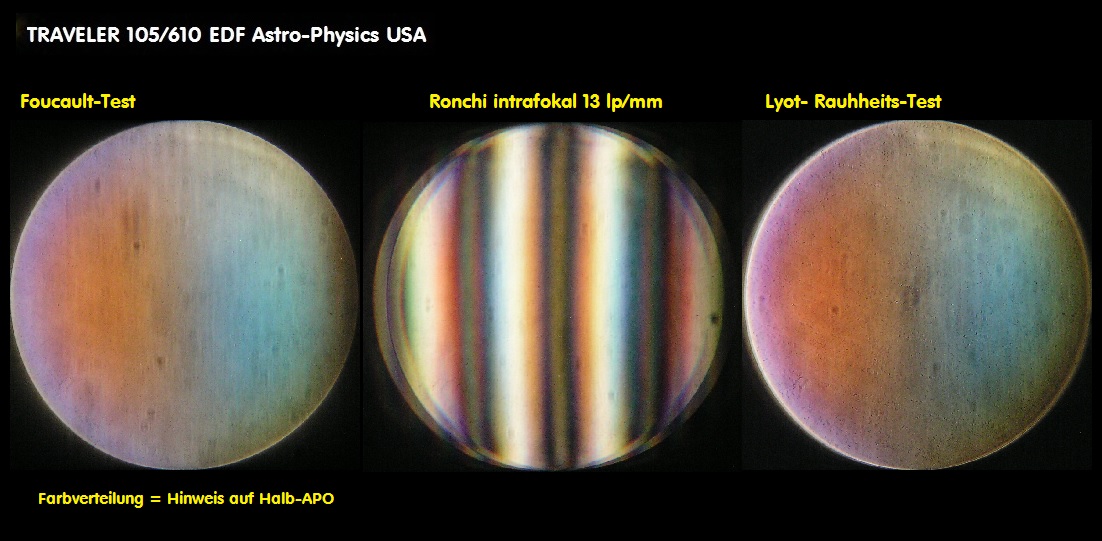

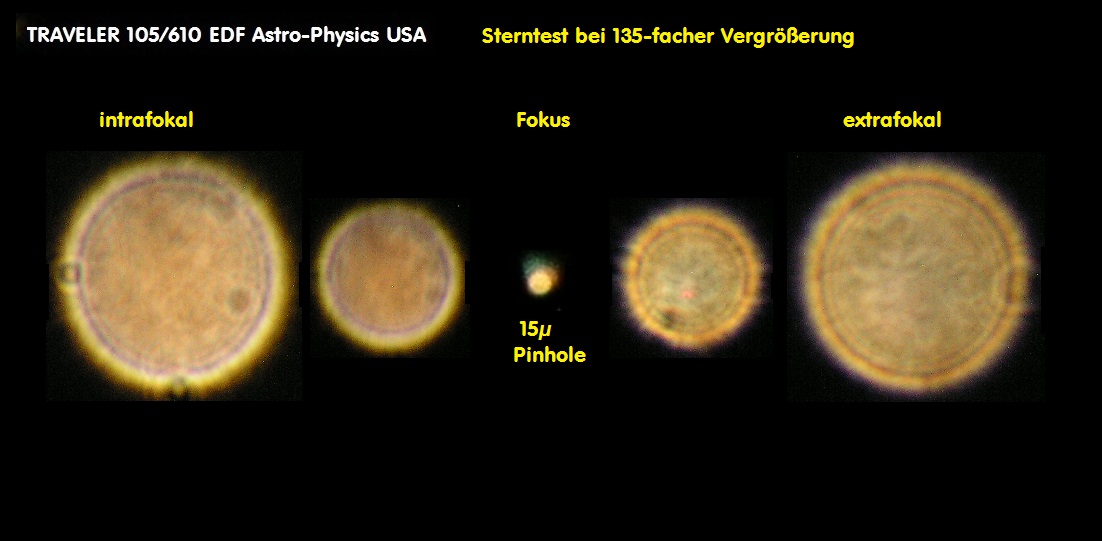

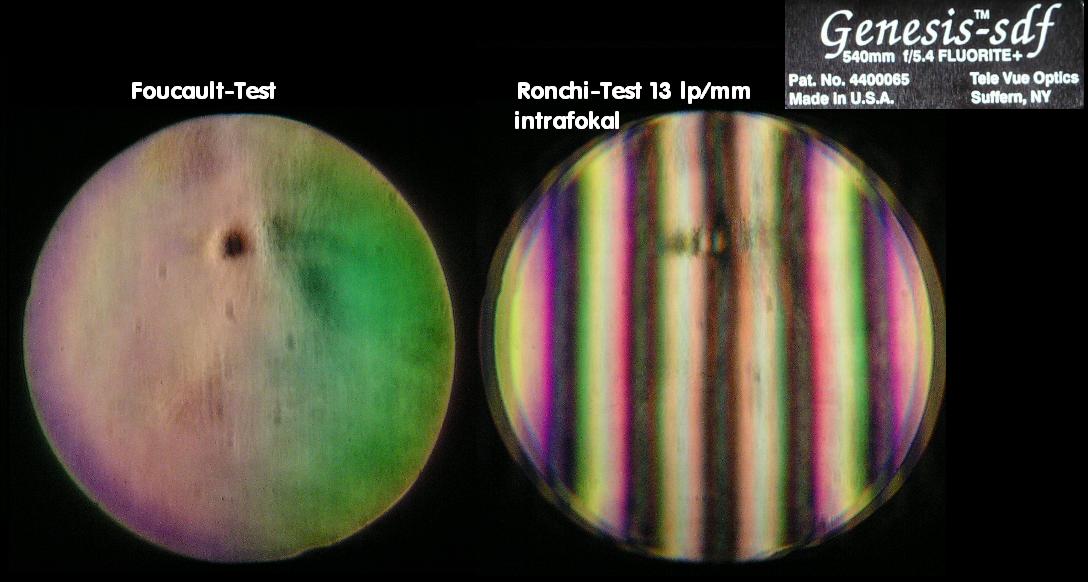

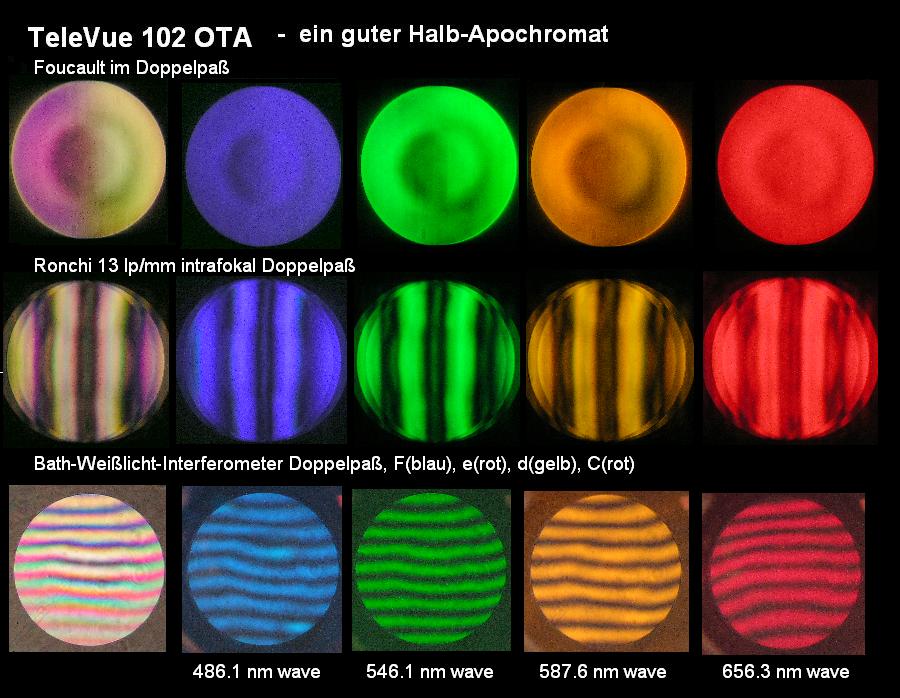

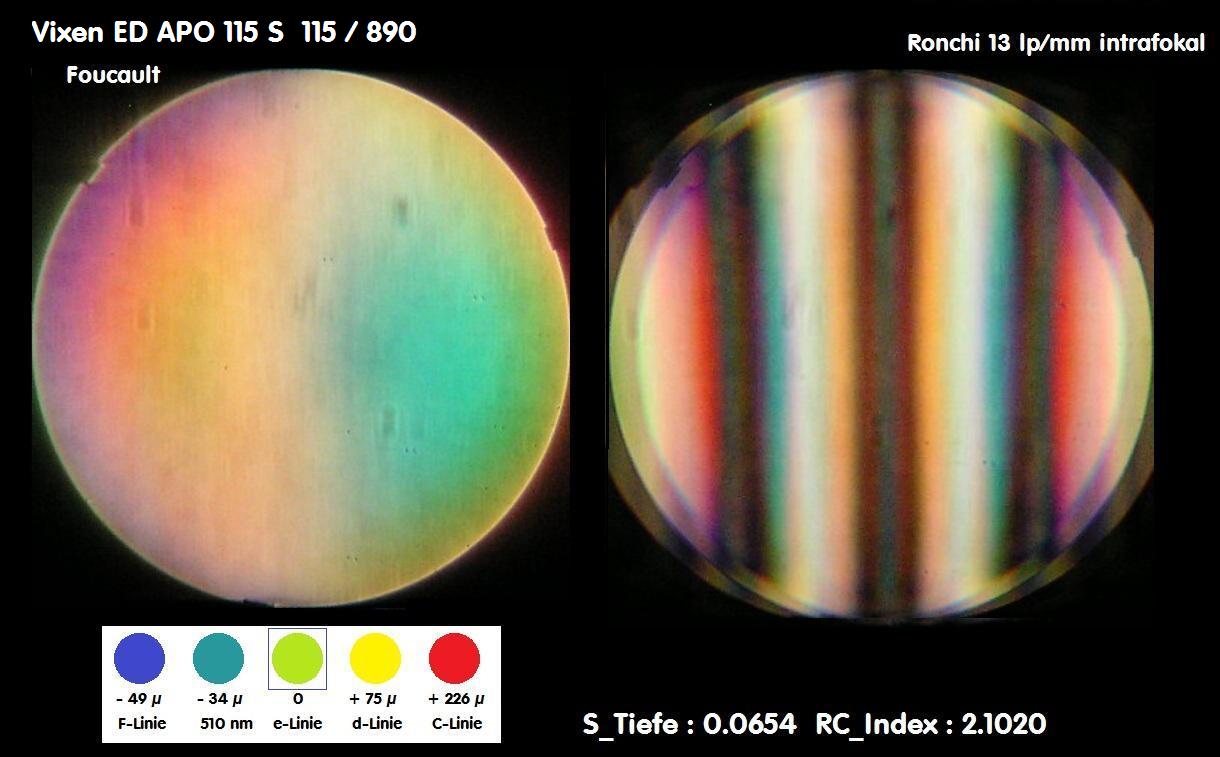

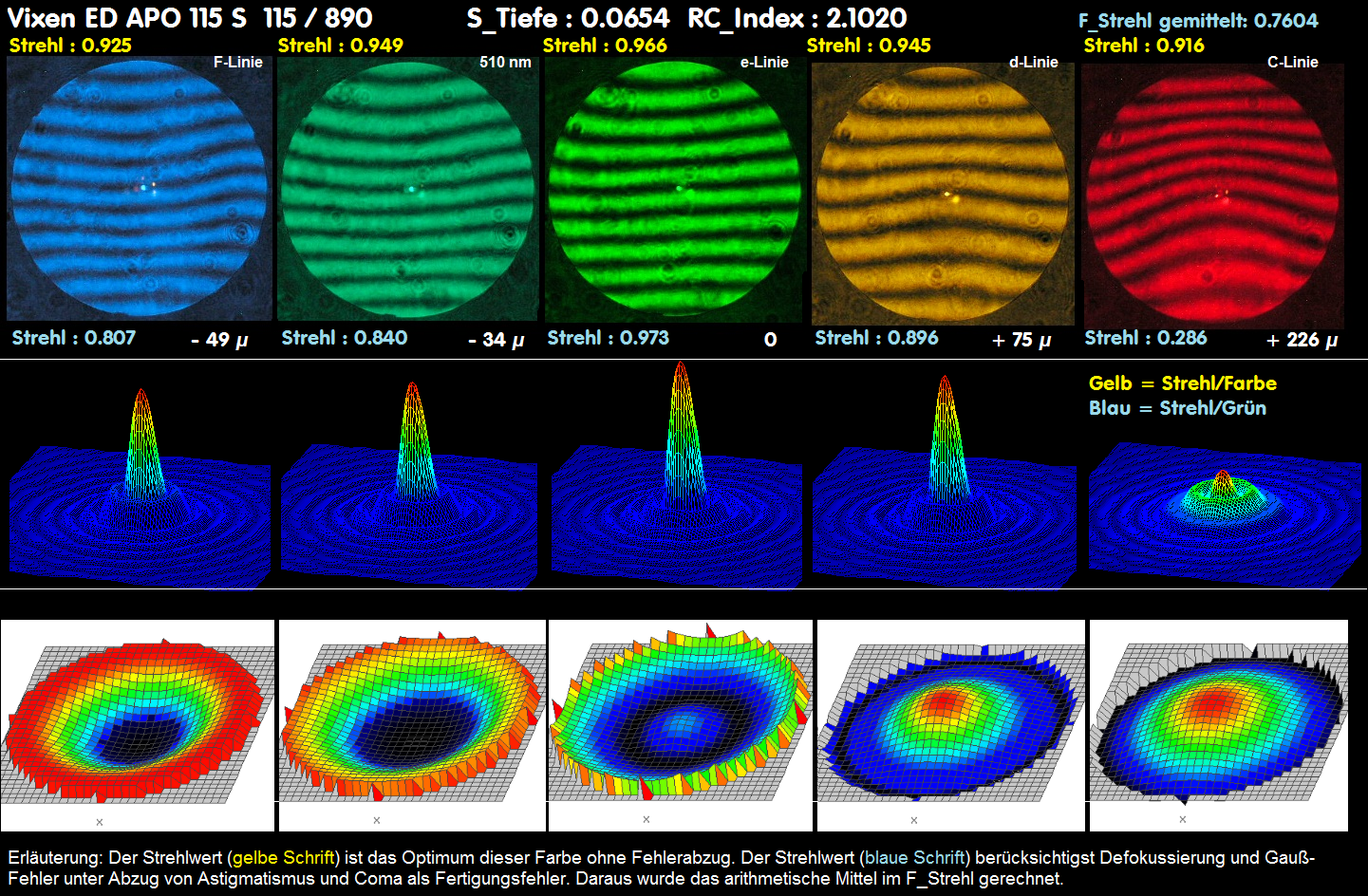

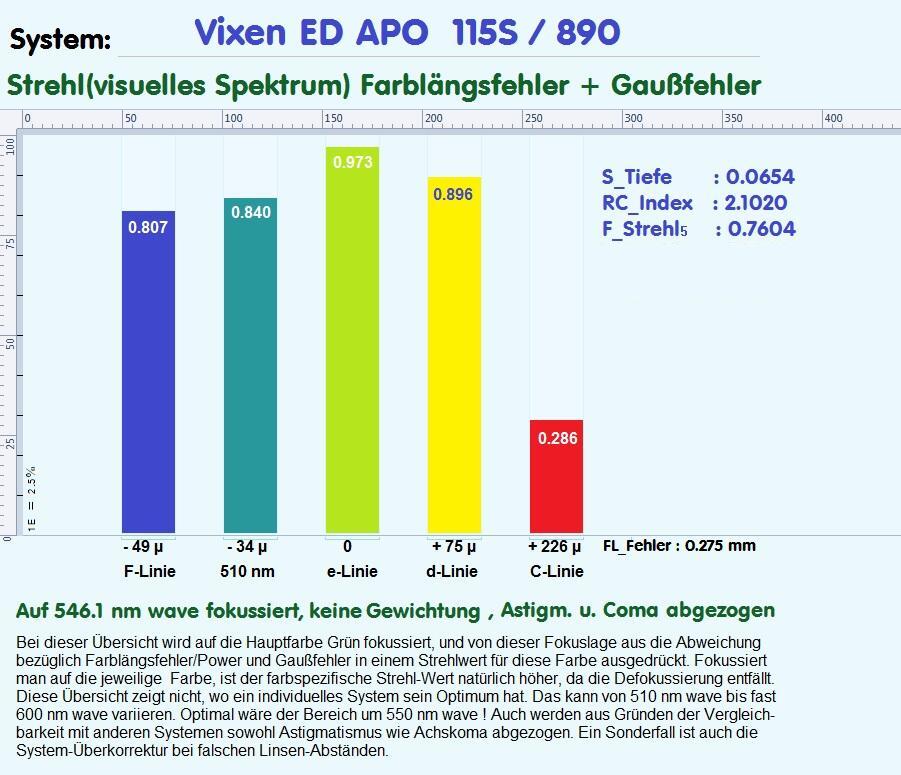

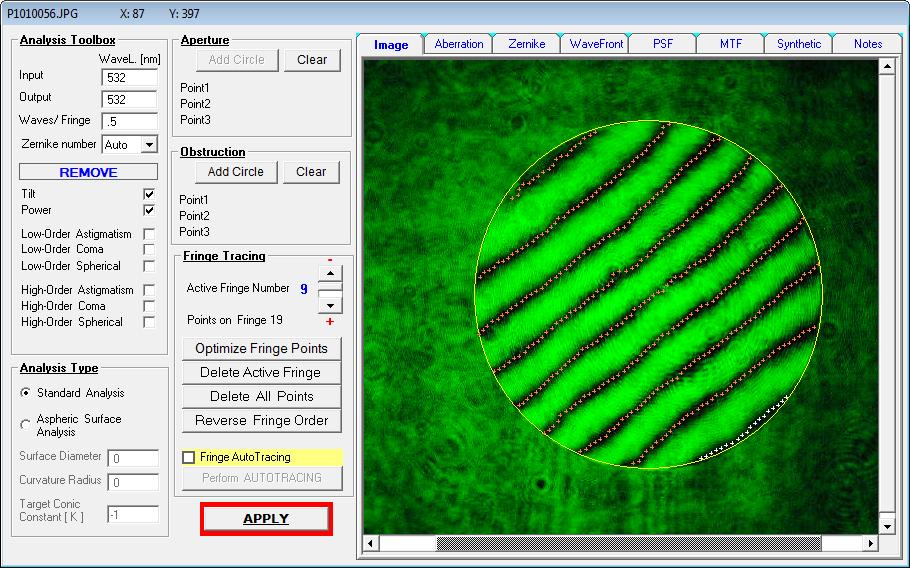

der Foucault-Test

-

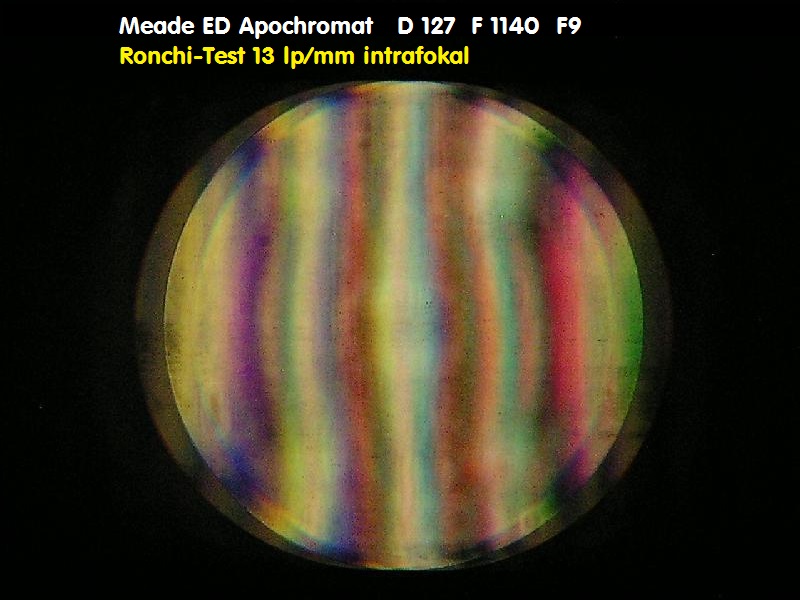

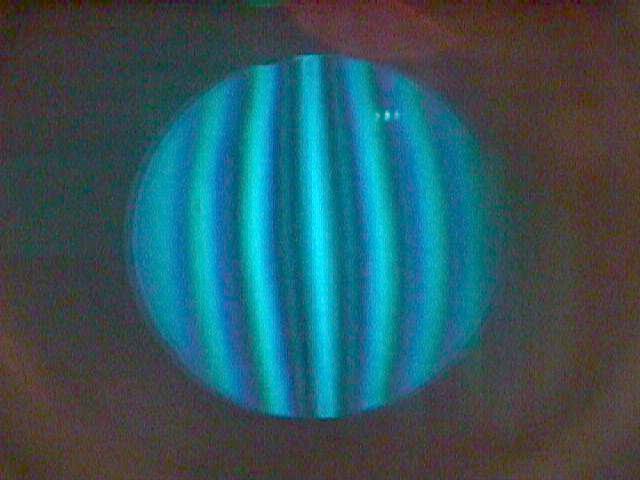

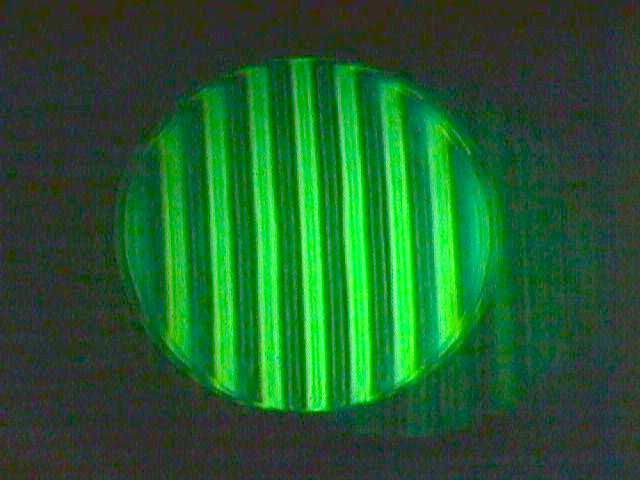

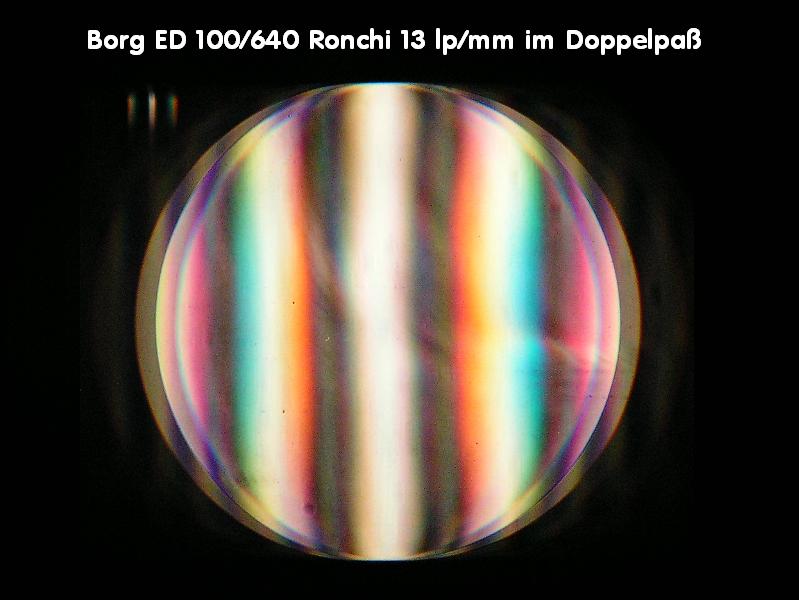

der Ronchi-Gitter-Test 13 lp/mm intrafokal

-

-

-

-

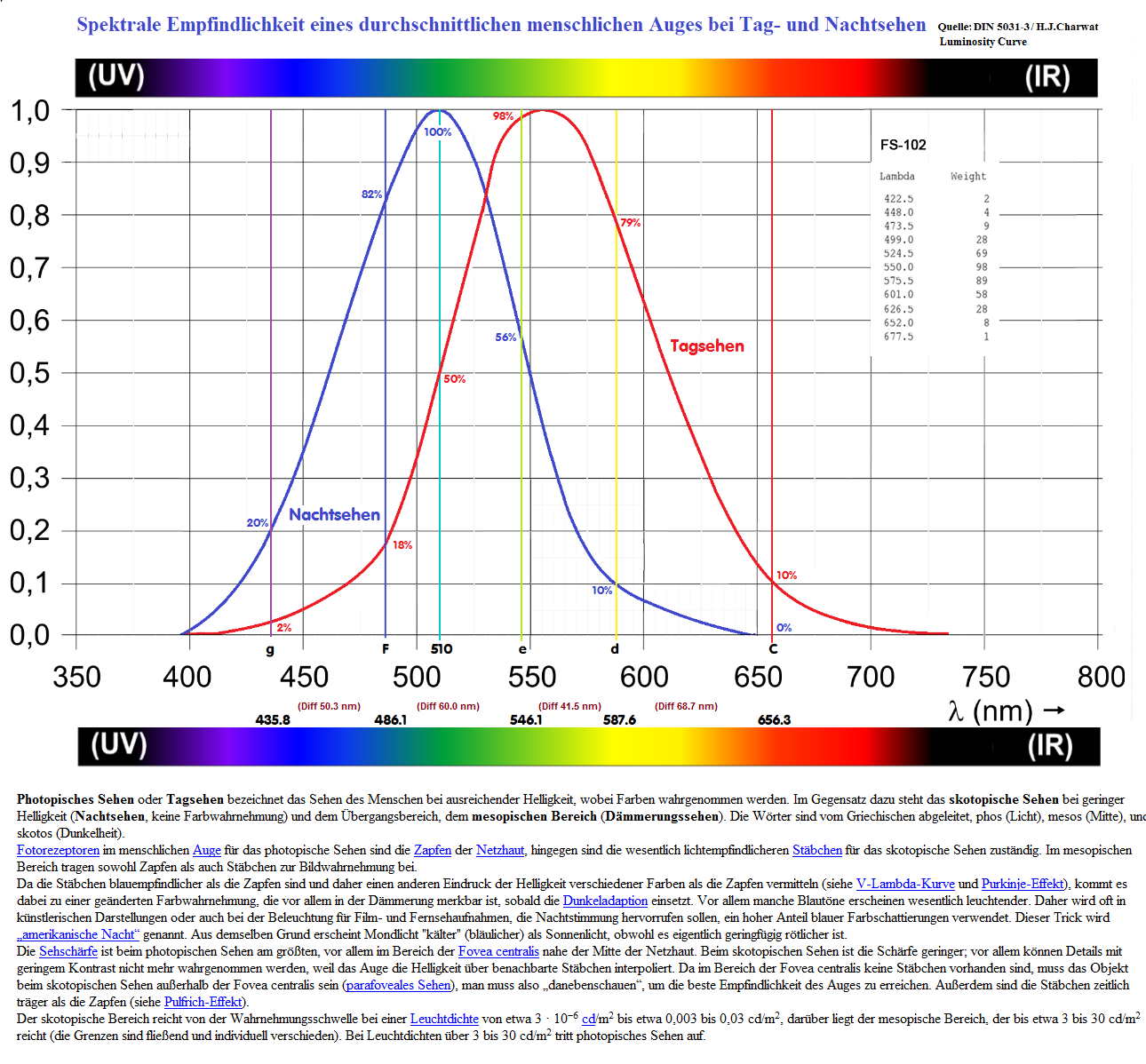

Die Spektral-Farbe Rot fällt nach hinten etwas "heraus", was man aber in der Nacht kaum bemerkt. Somit hat man ein äußerst farbreines System.

-

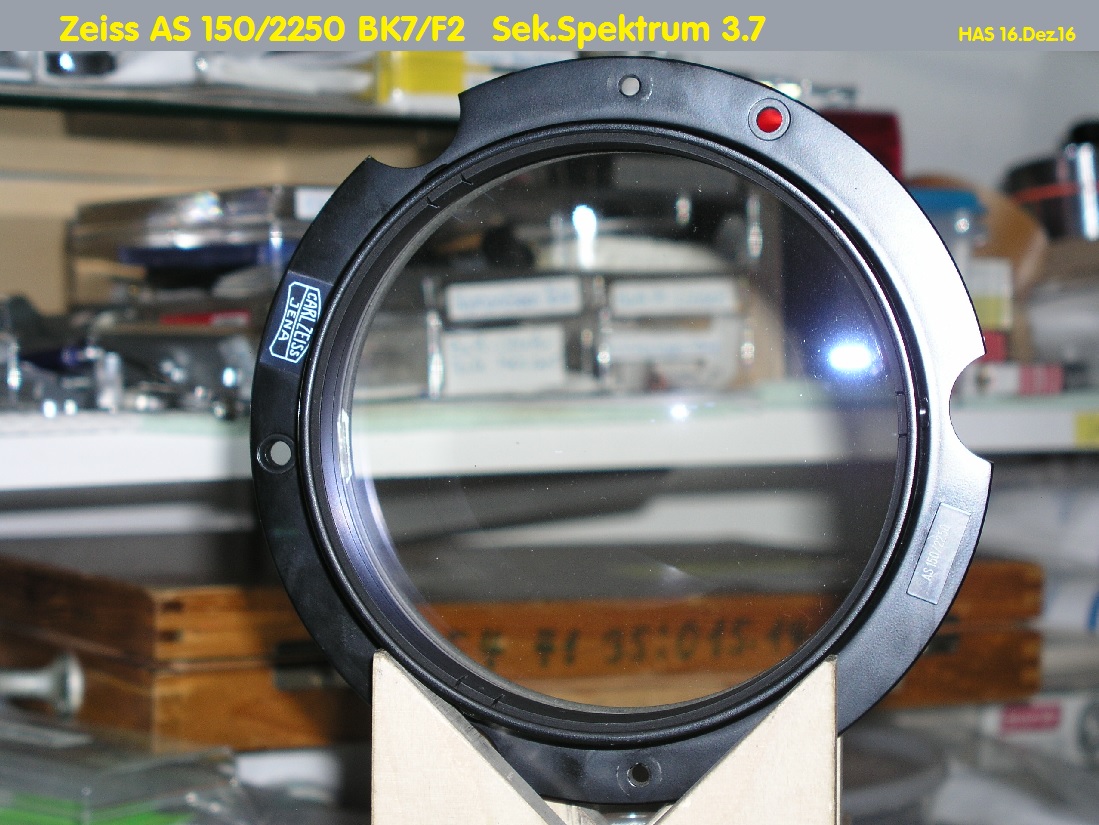

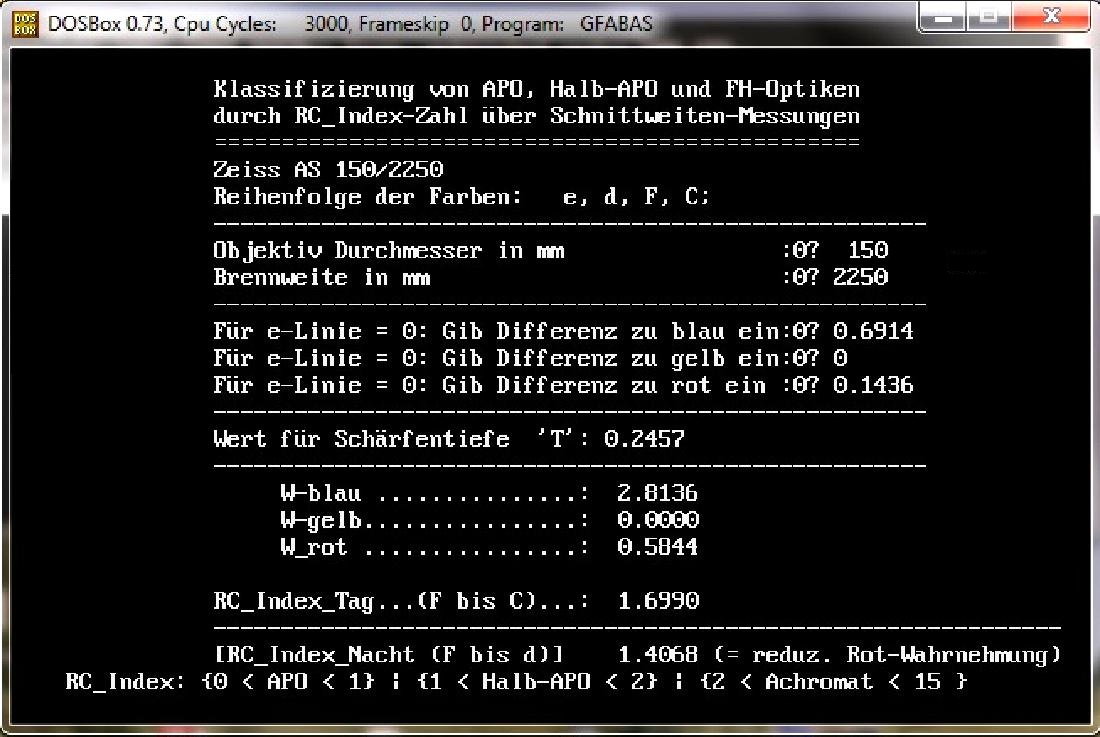

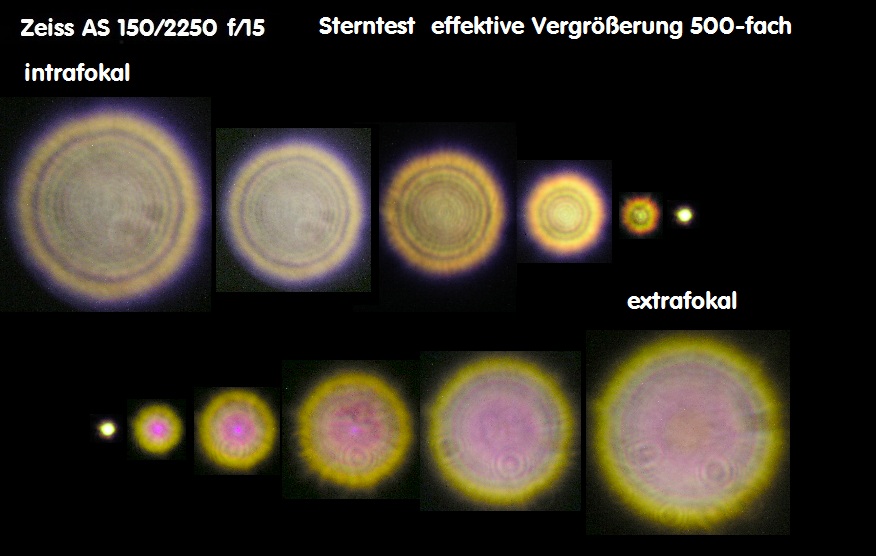

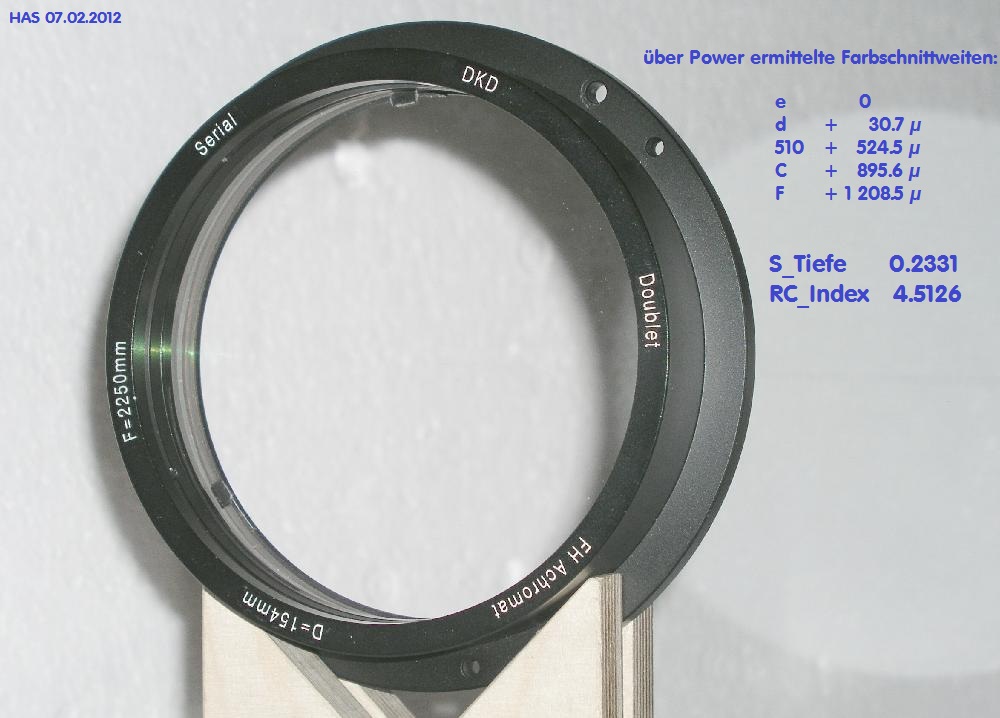

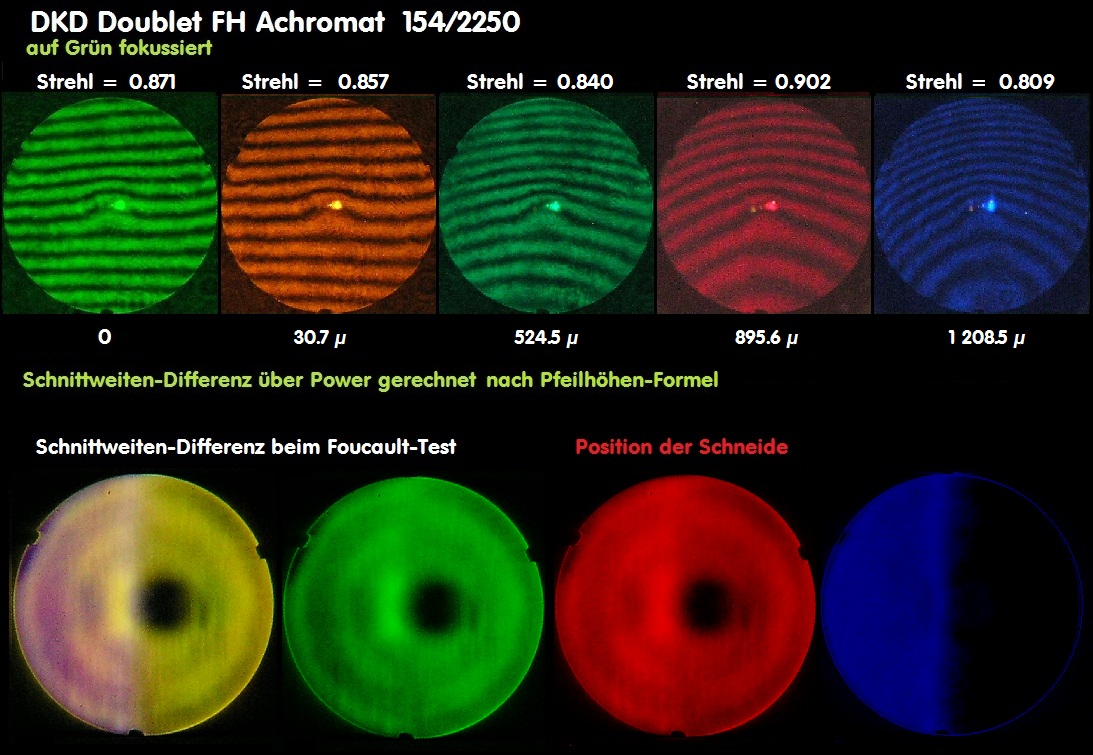

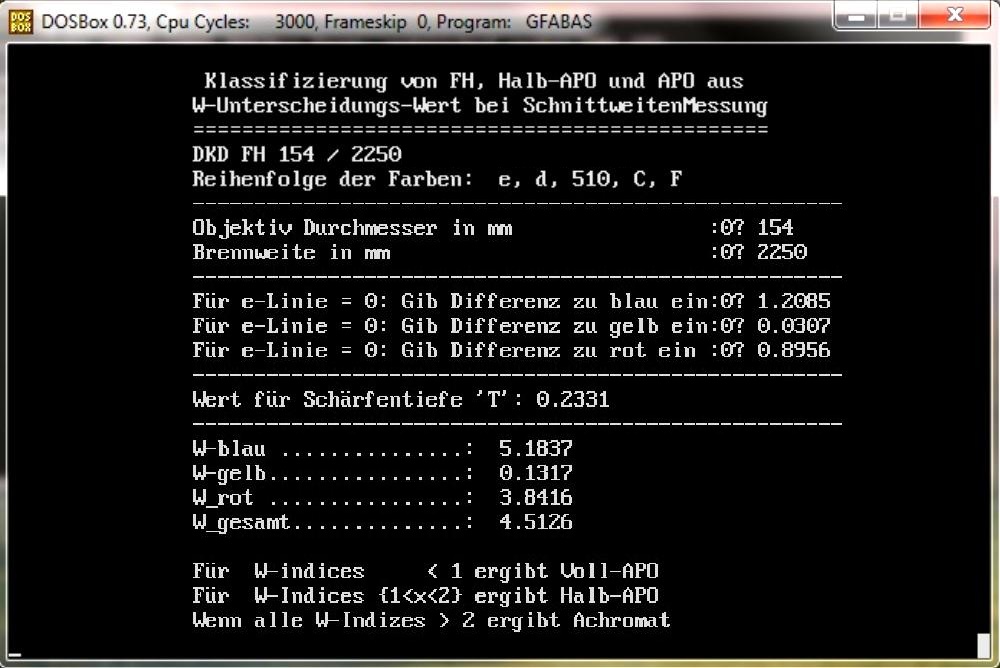

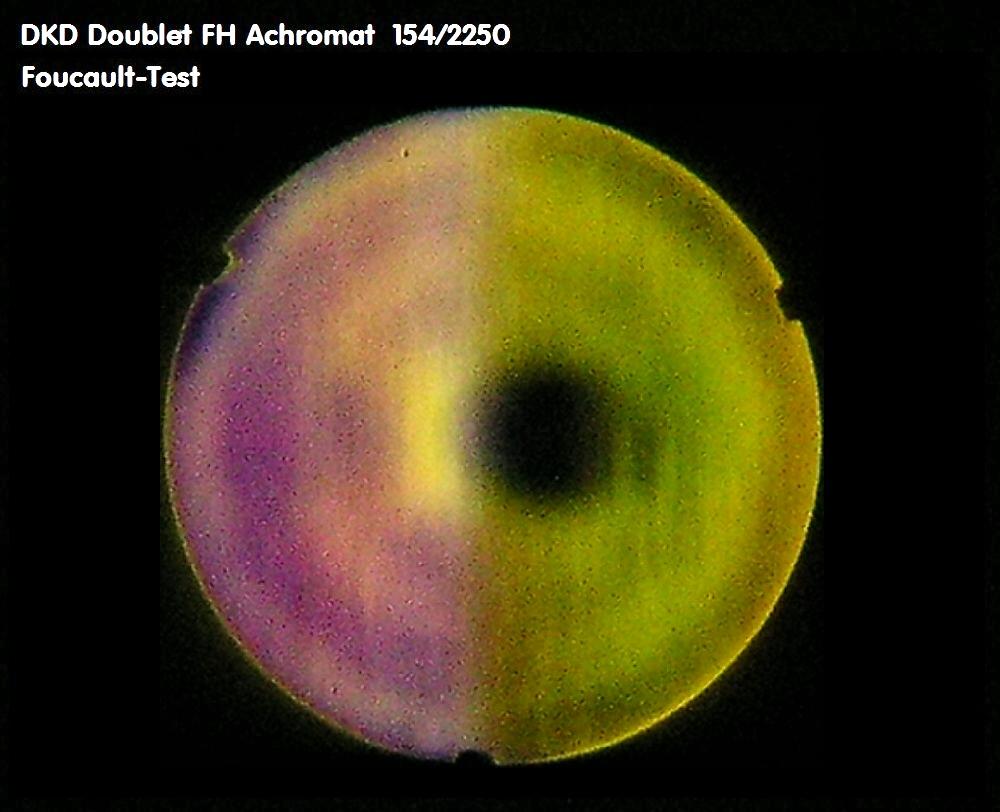

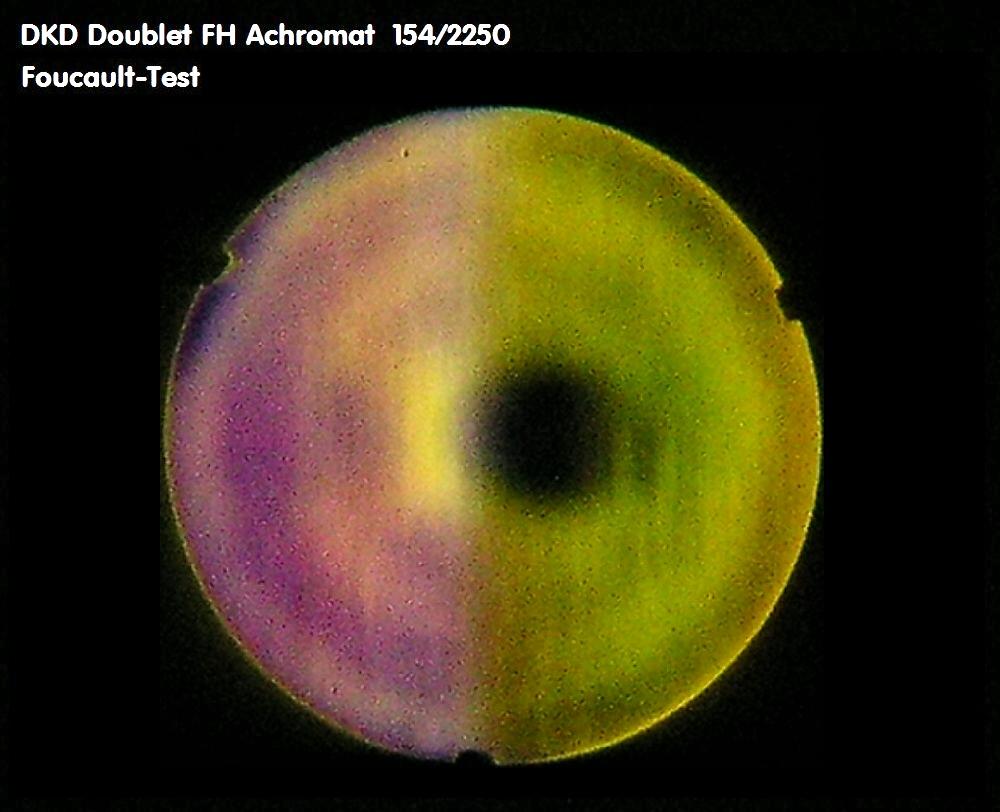

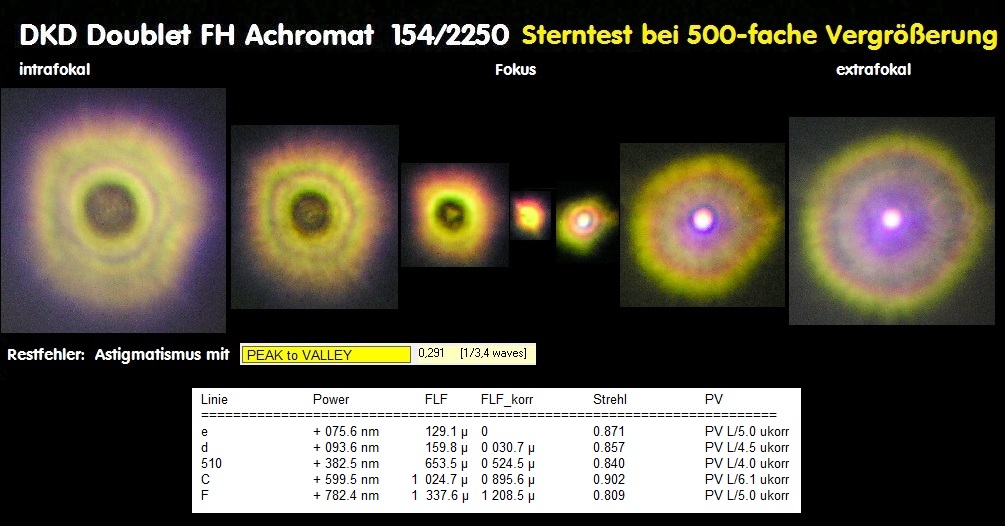

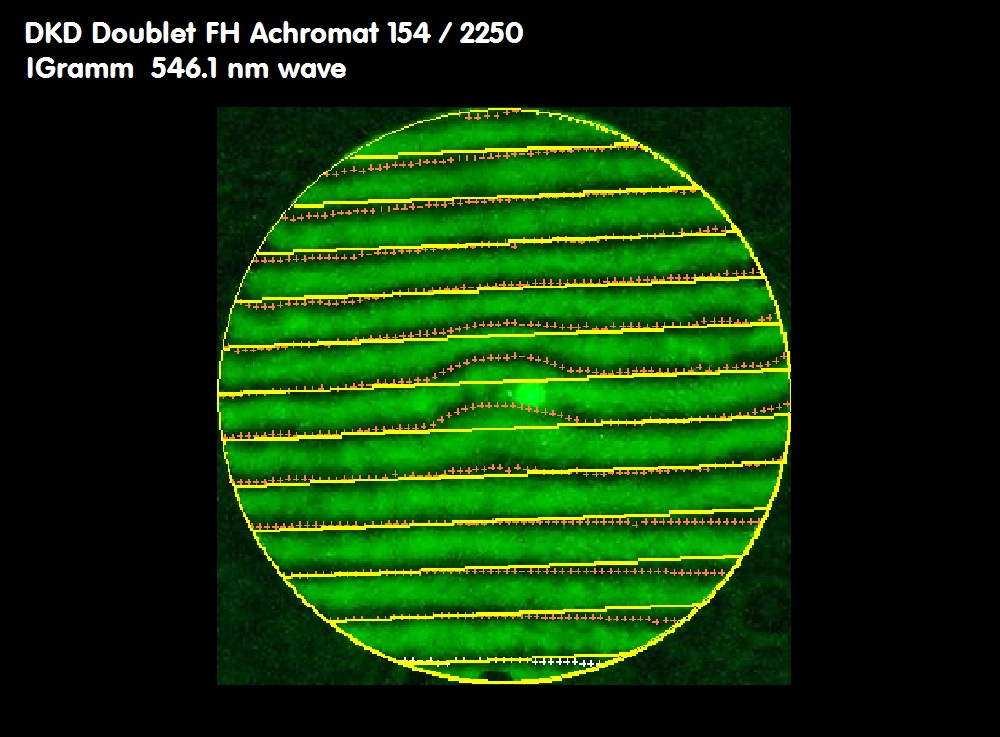

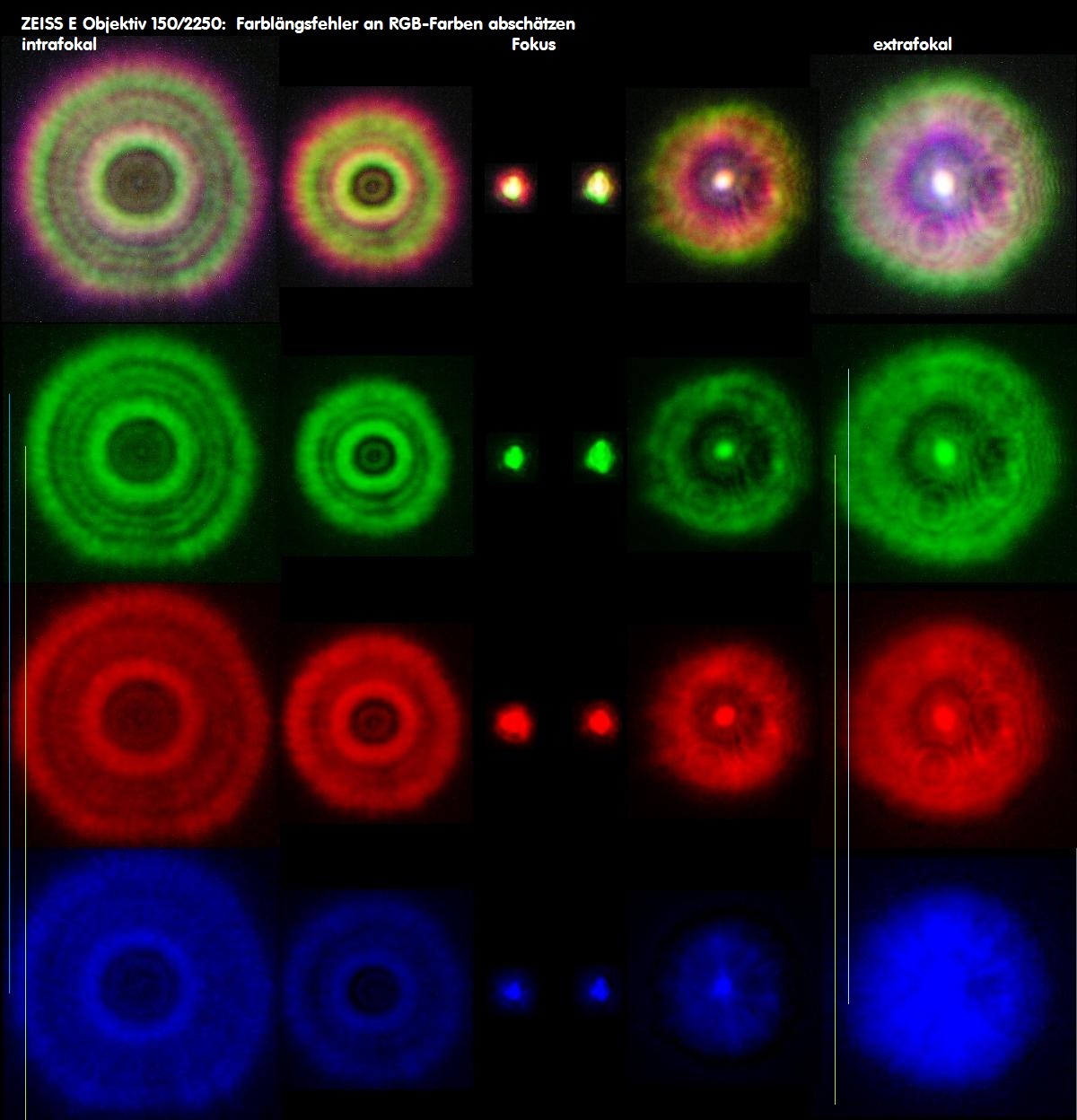

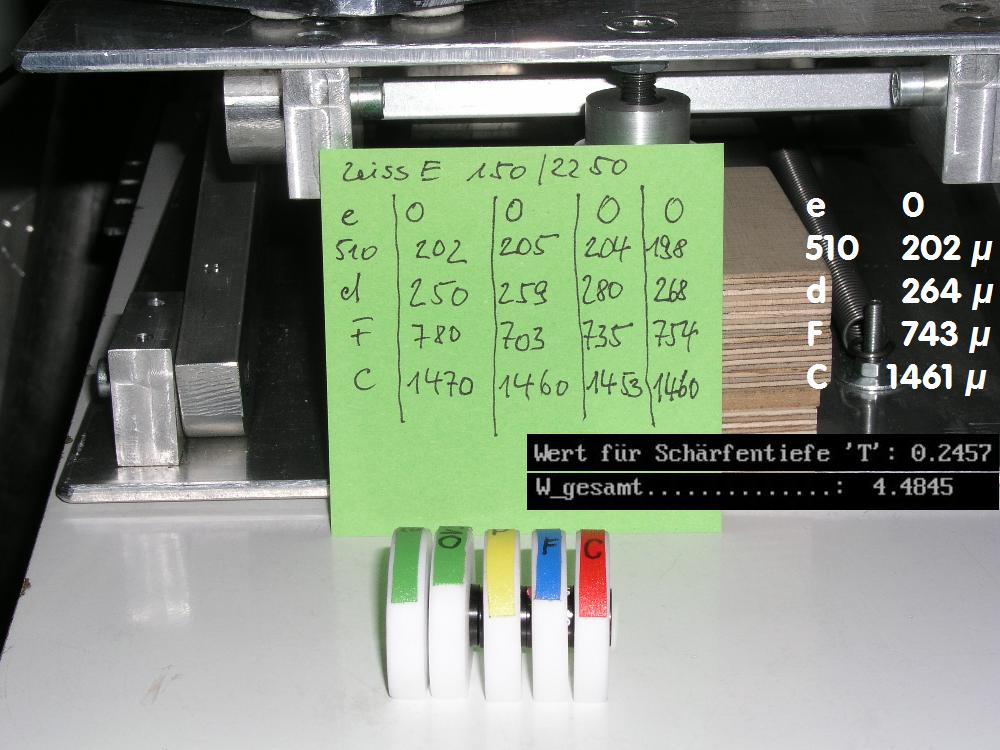

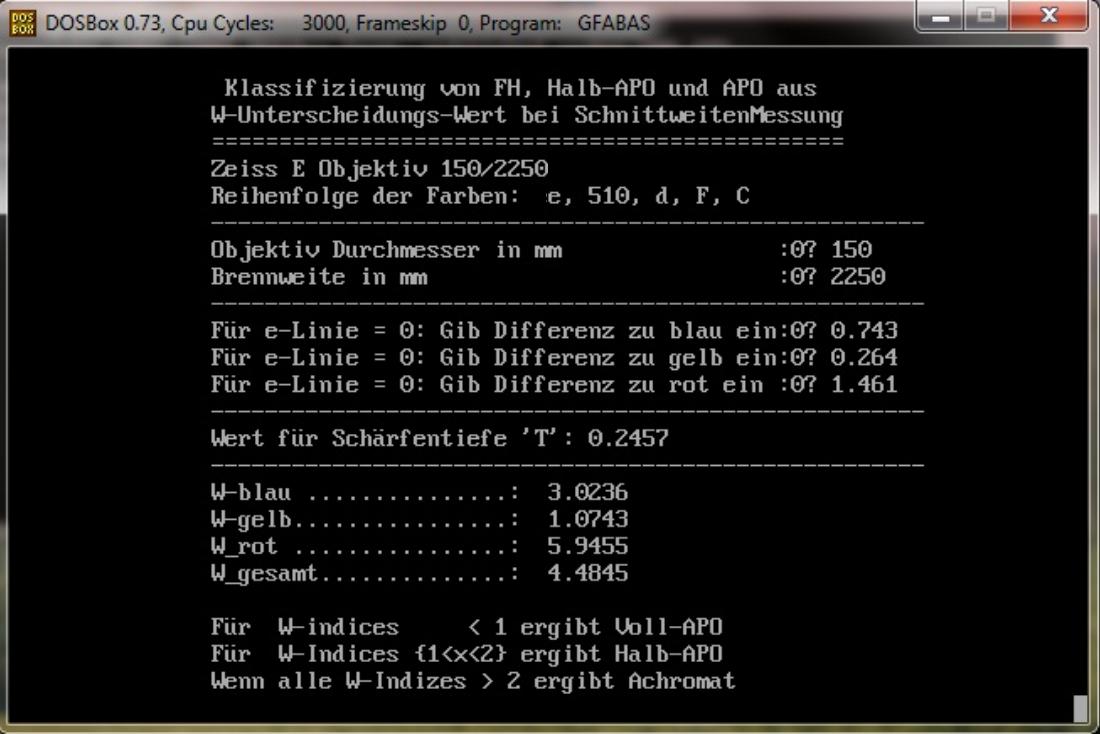

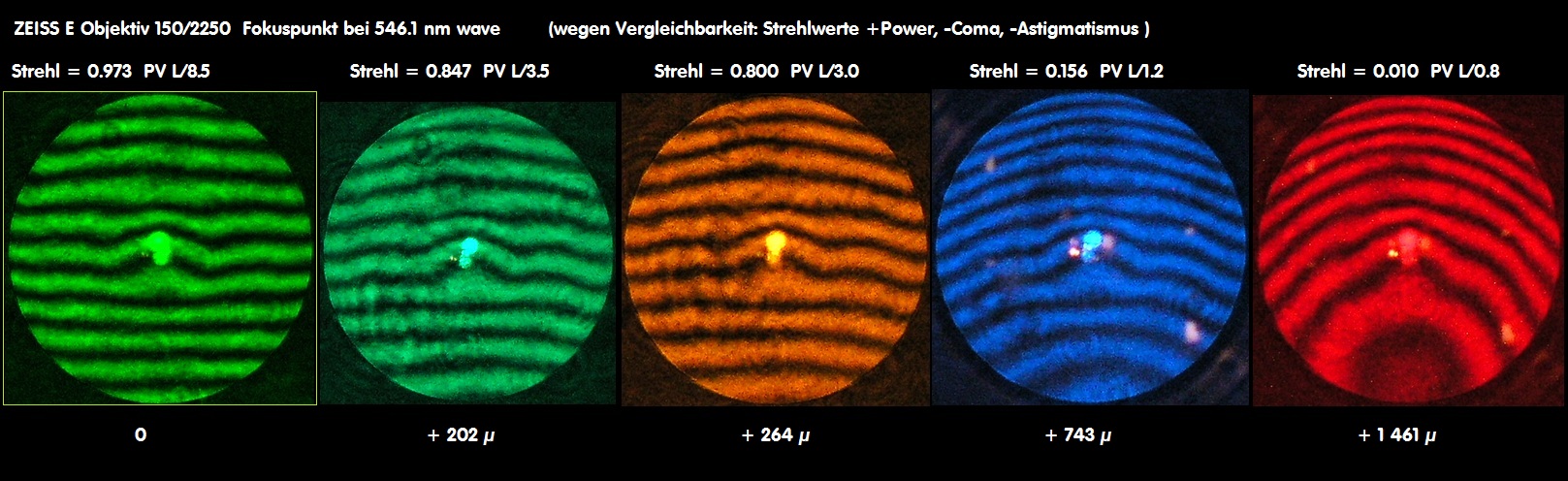

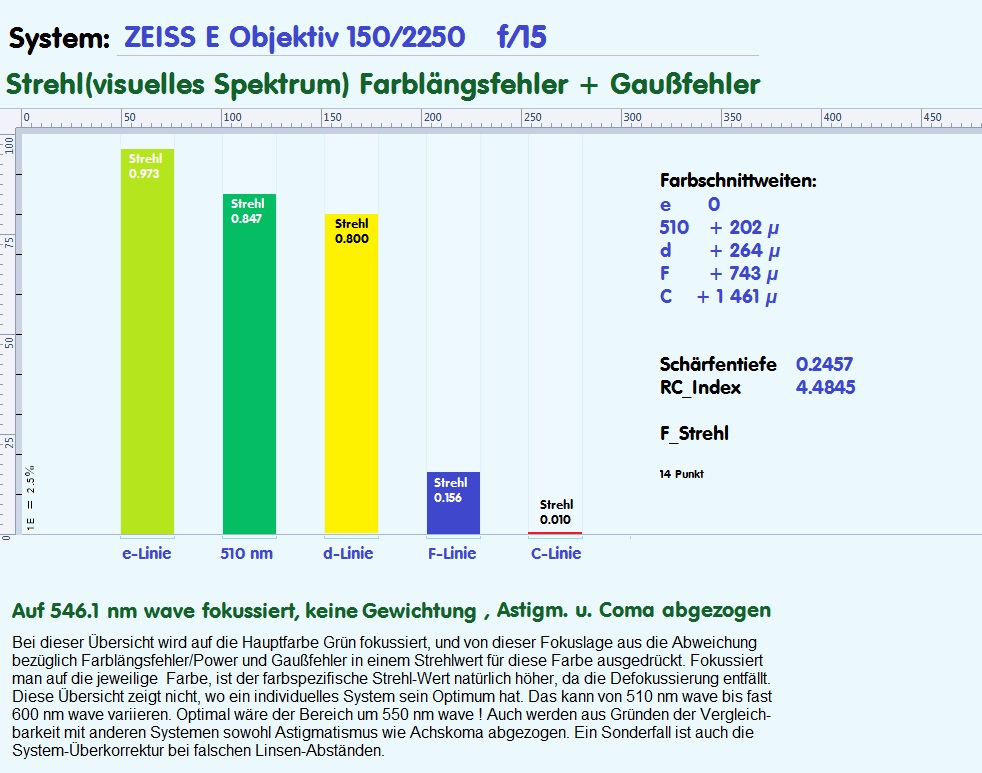

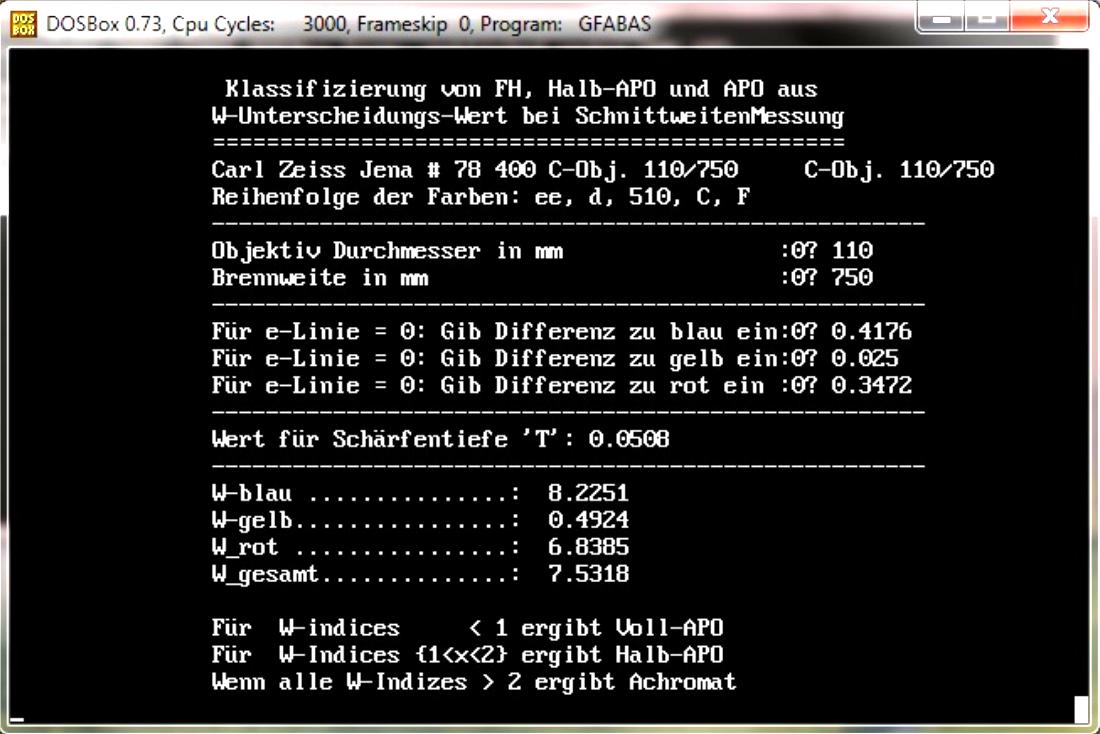

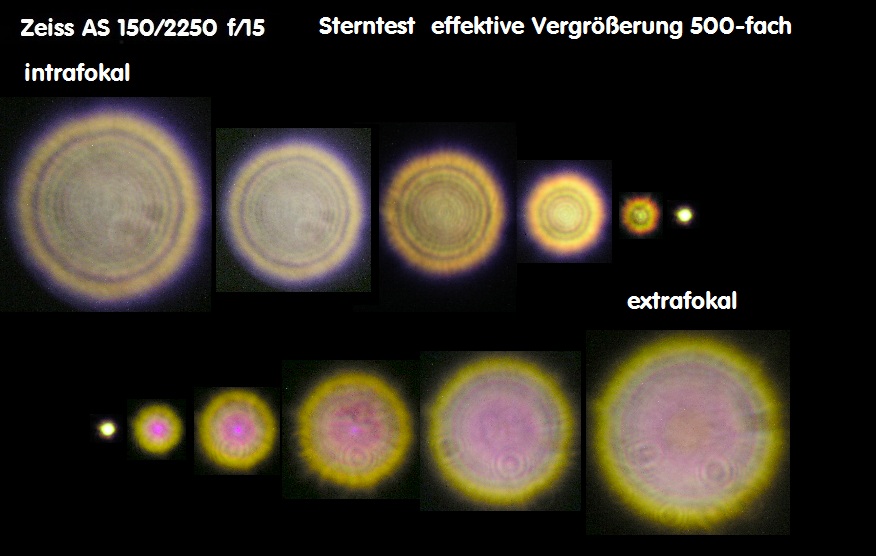

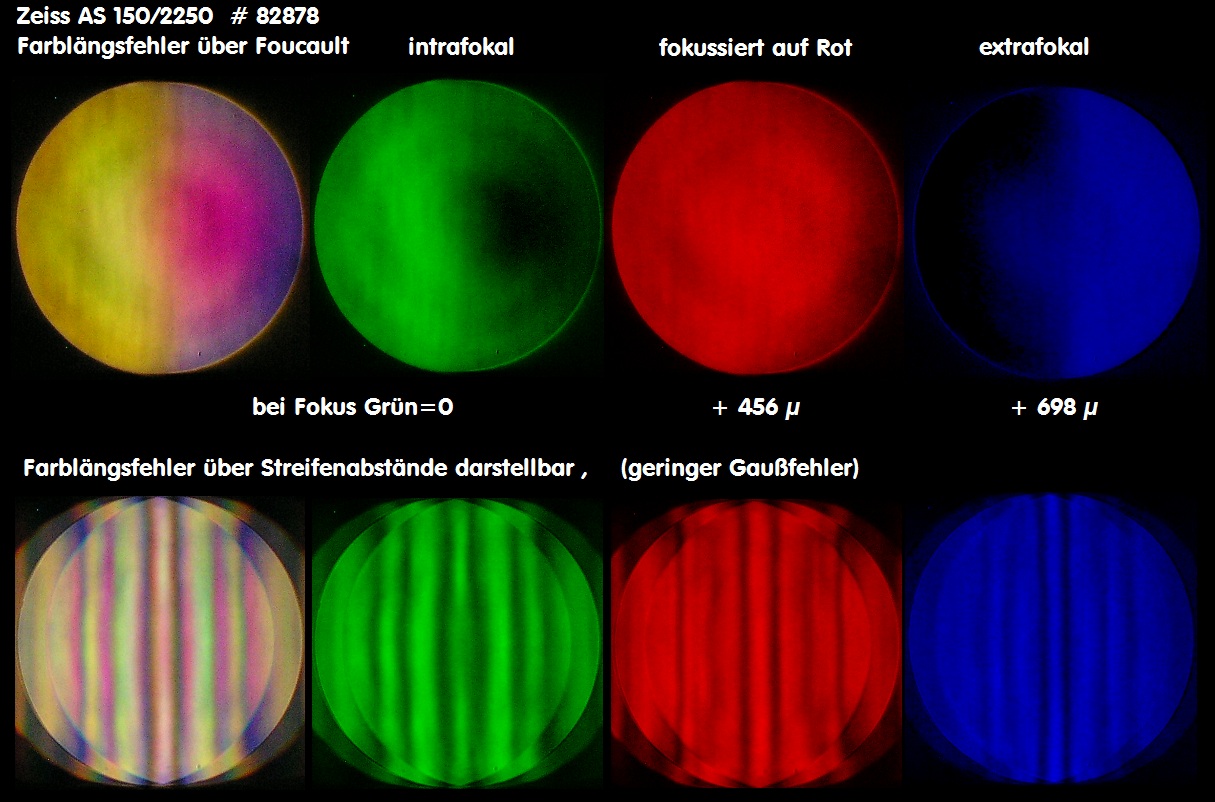

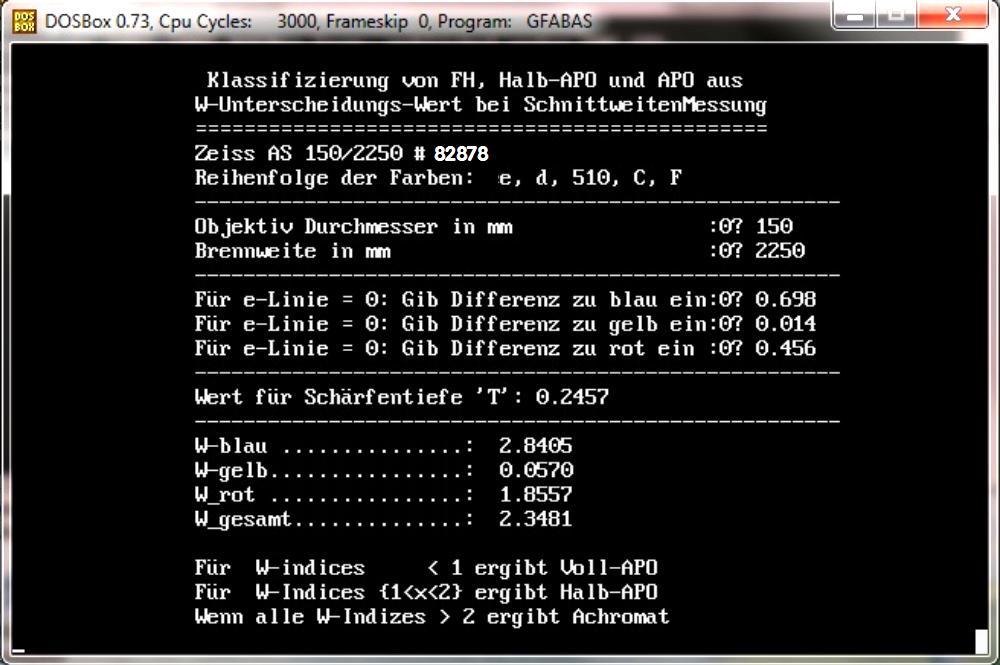

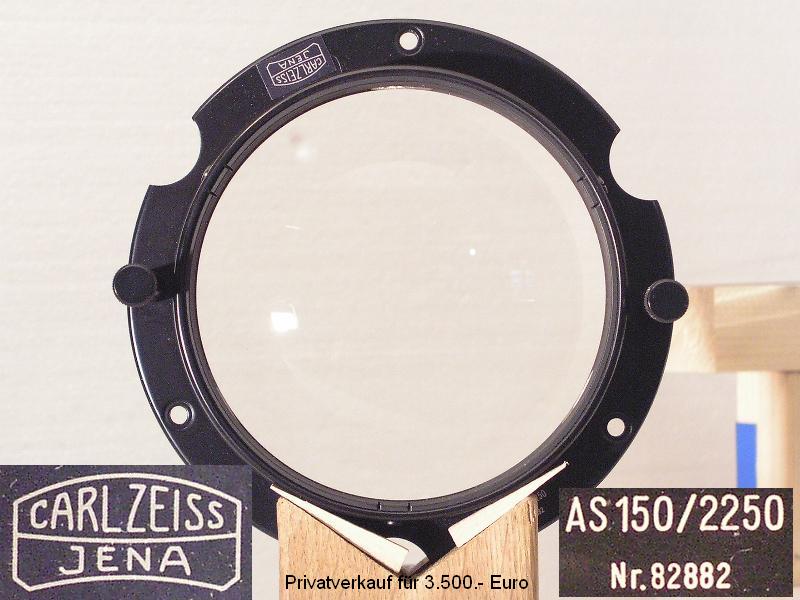

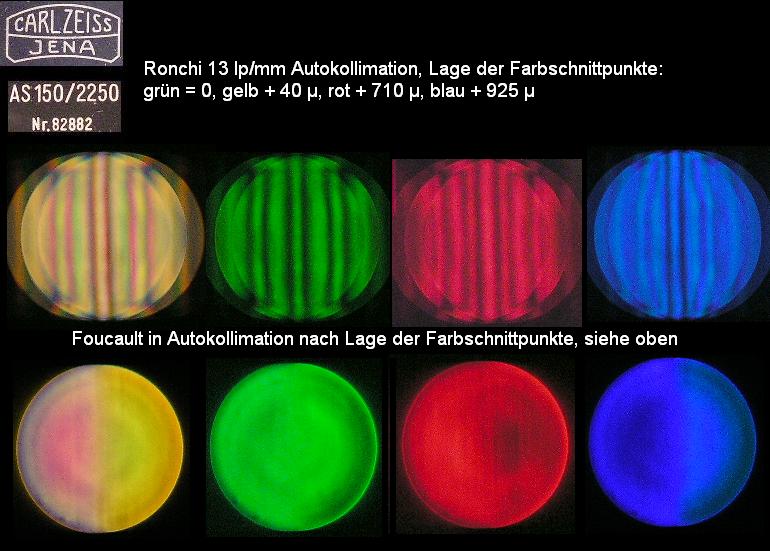

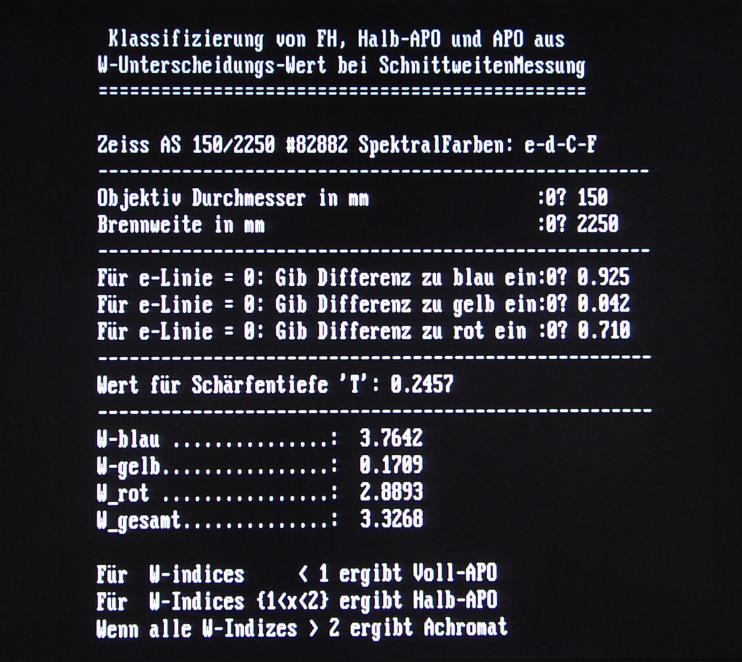

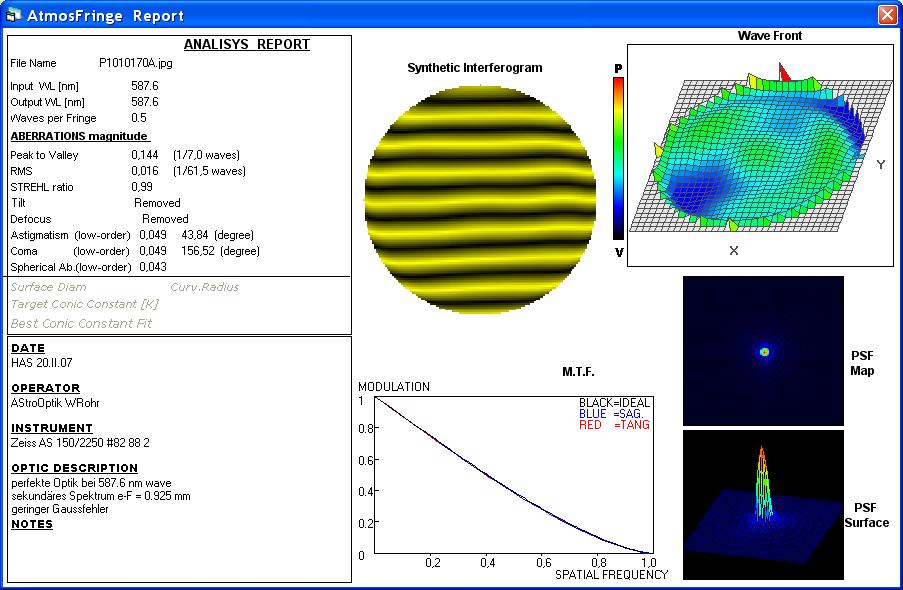

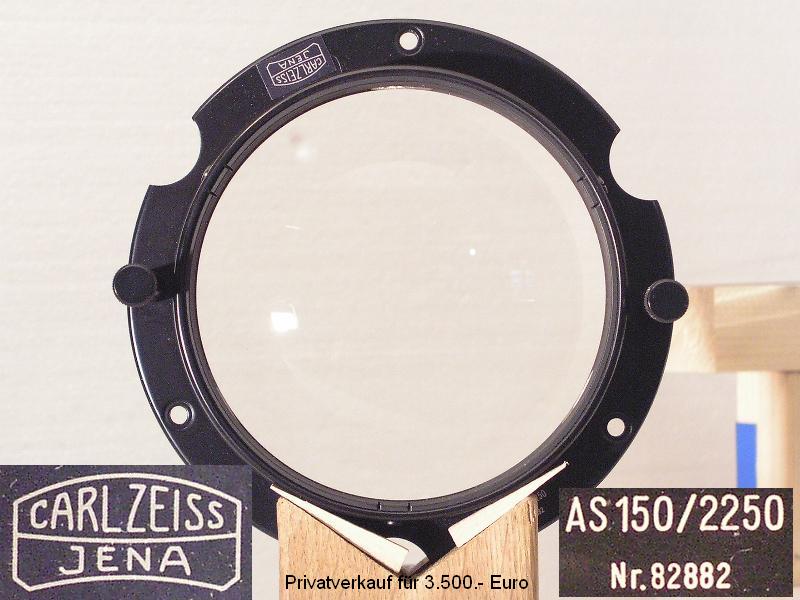

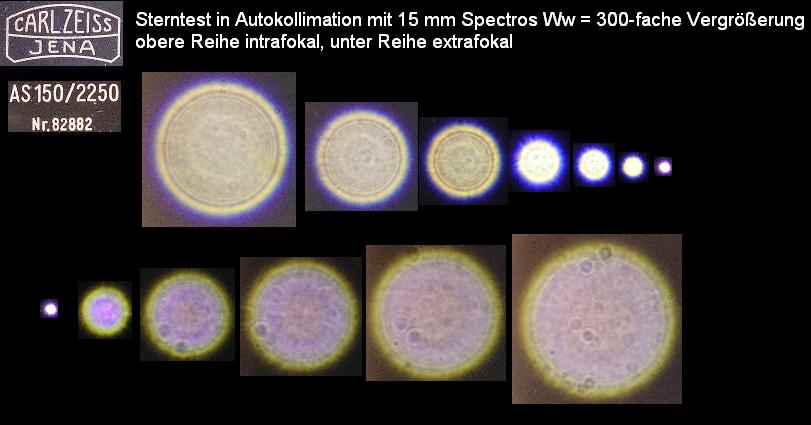

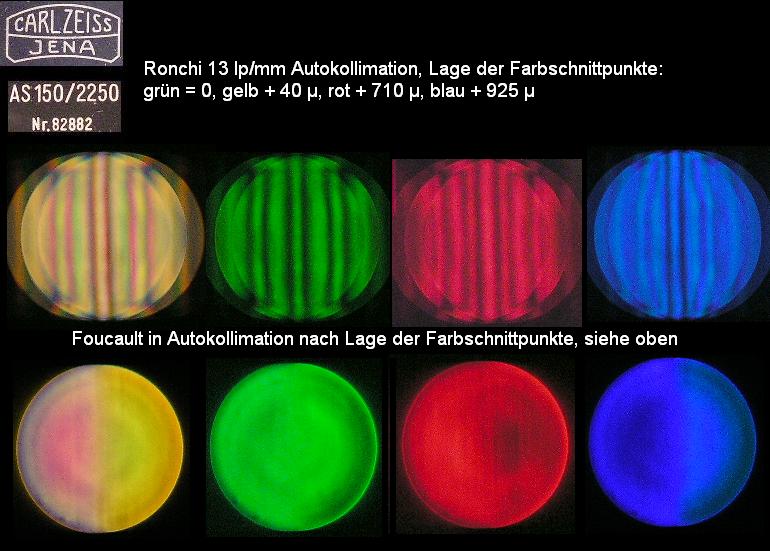

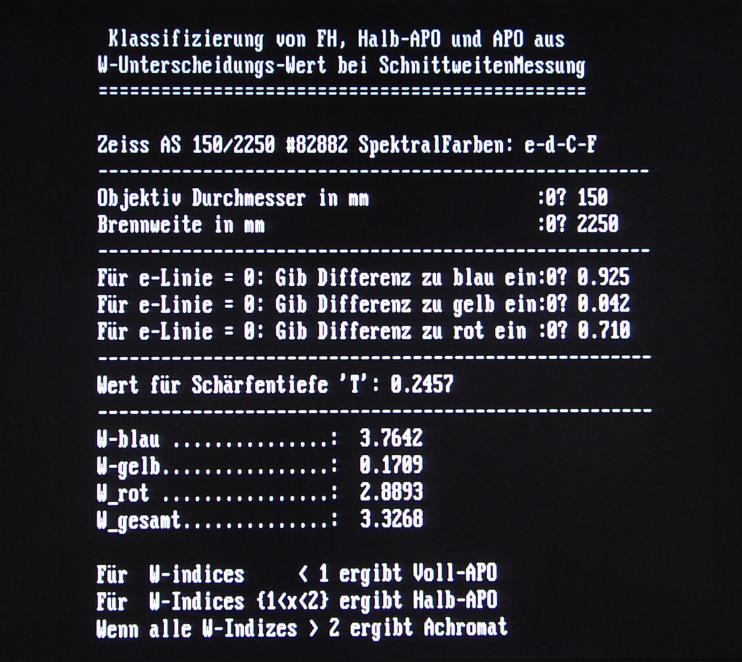

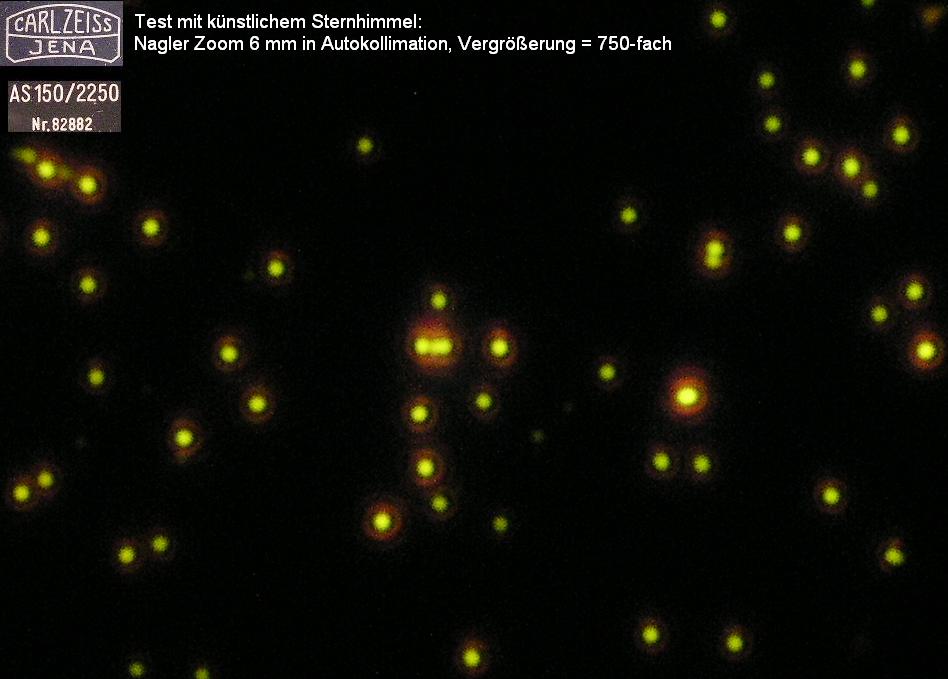

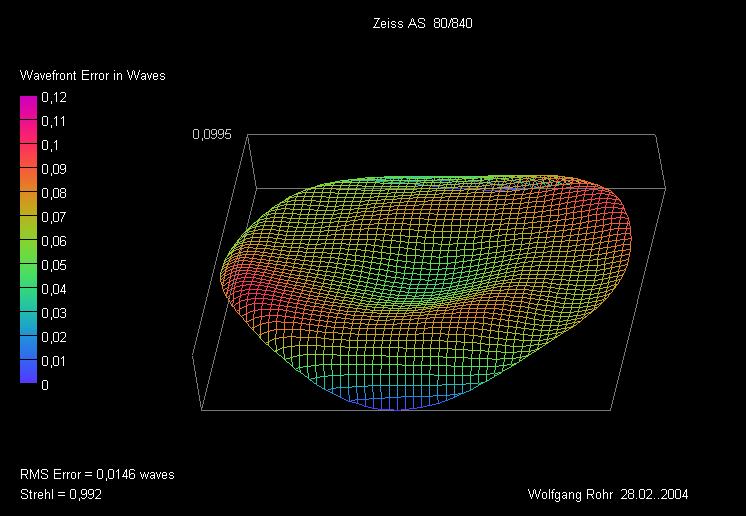

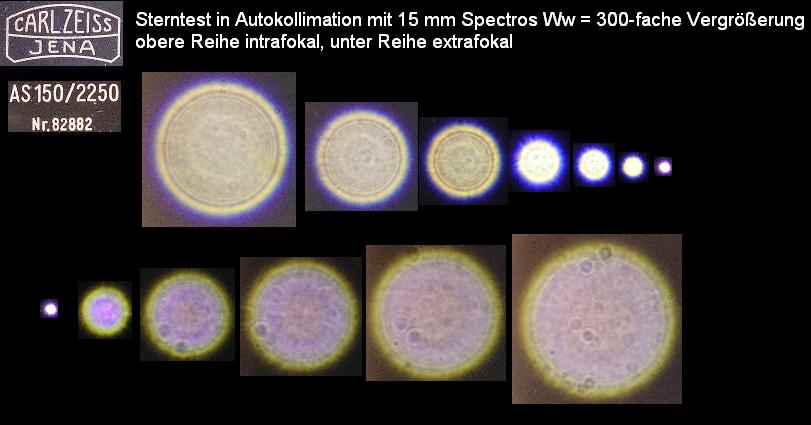

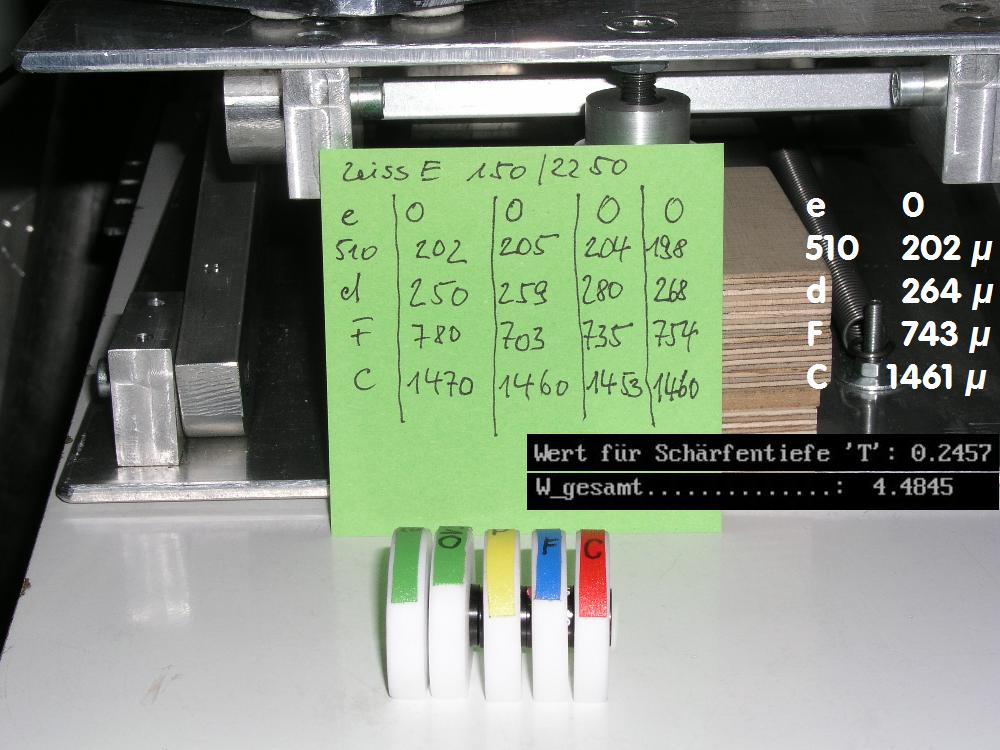

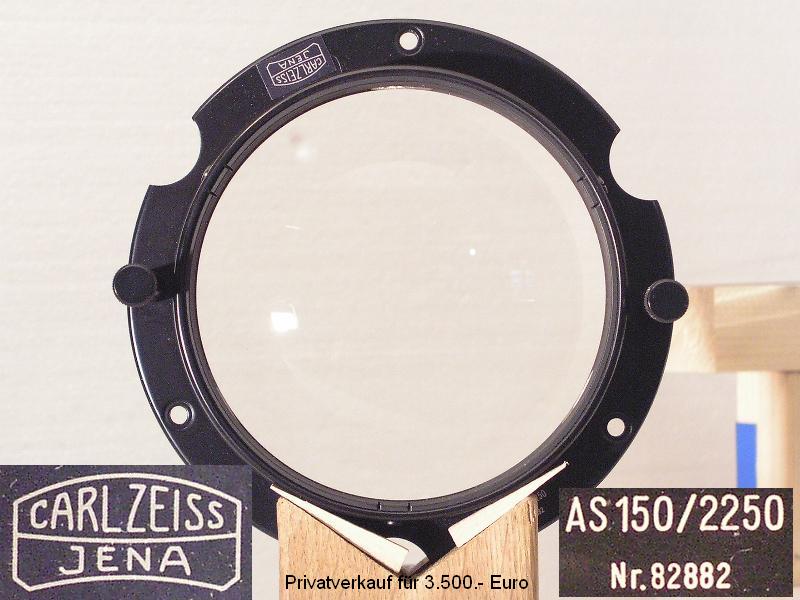

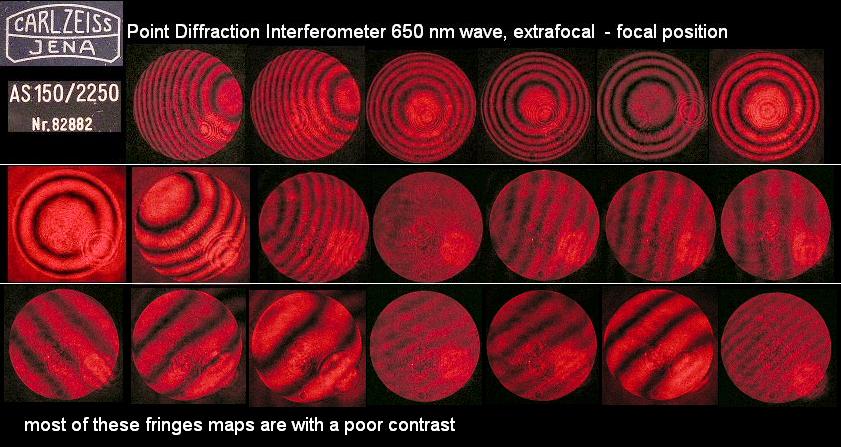

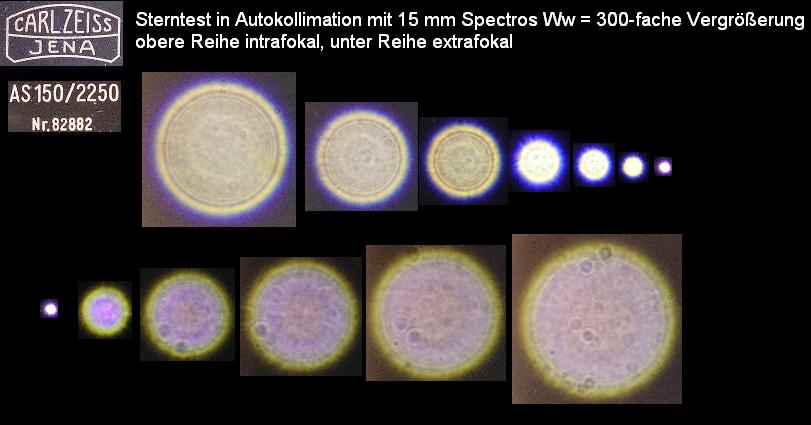

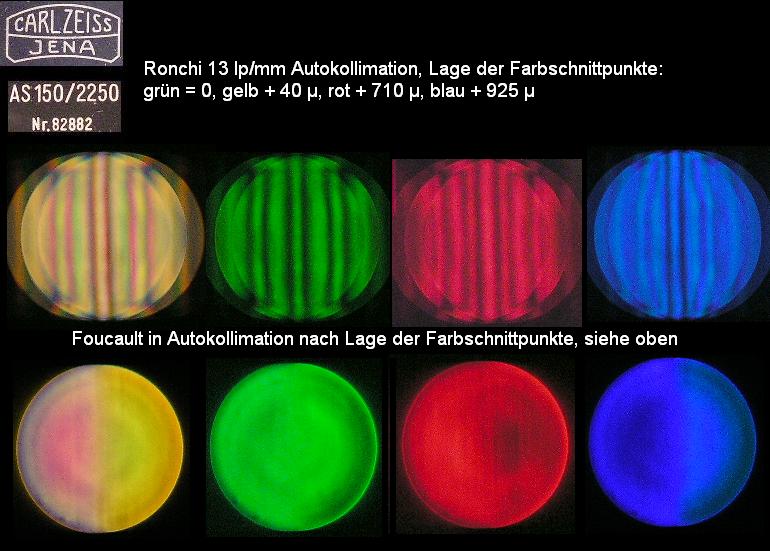

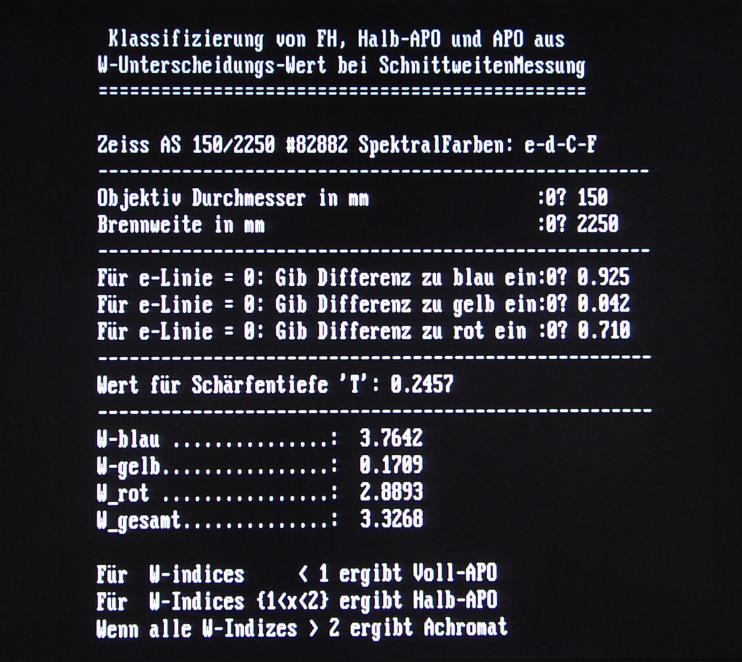

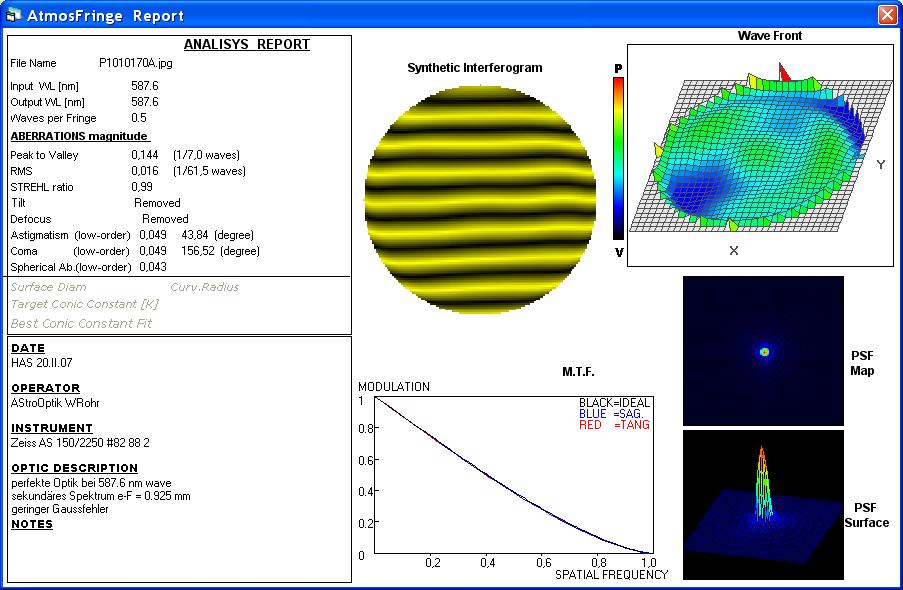

B082A Zeiss AS 150-2250 begehrtes Objektiv

Der Wert dieses brandneuen Zeiss AS Objektives - es lag jahrelang unbenutzt in seiner Orginal-Verpackung - muß wohl auch ein

listiger Händler richtig eingeschätzt haben. Jedenfalls bot er im Tausch eines seiner neueren und nicht ganz billigen "Linsen" an,

mit dem Versuch, dieses AS-Objektiv "an Land zu ziehen". Hat leider nur nicht geklappt. Prinzipiell ist dieser Zweilinser ein FH-

Objektiv mit einer vergleichsweise farbreinen Korrektur von RC_Index 3.225, in der folgenden Liste mit Sek.Spektr. 3.7 ange-

geben (Zeile 12). Also farblich schon sehr nahe an einem Halb-APO. Systembedingt folgt das Sekundäre Spektrum diesem Schema:

Grün, Blau, Rot. Bei nächtlicher Beobachtung, im Zusammenhang mit der Rotblindheit unserer Augen, erscheint dem Sternfreund

die Abbildung noch farbreiner, die Linse rückt scheinbar in Richtung Halb-APO. Ein schwacher Gelbfilter könnte die Situation

noch verbessern. Heutige Zweilinser sind sehr viel lichtstärker bzw. haben ein viel größeres Öffnungsverhältnis, also nicht mehr

F/15, wie hier, sondern mindesten F10 bis F/7. Bei gleichen Vergrößerungen benutzte man früher langbrennweitige Okulare,

während heutzutage kurzbrennweitige Okular erforderlich sind - auch nicht ganz billig. Die lange Brennweite von 2250 mm ist

besonders für transportable Systeme nicht ganz handlich, so müßte man dann den Strahlengang "falten", und da spielt dann die

Qualität der verwendeten Planspiegel ebenso eine Rolle, wie die exakte Justage z.B. eines Schaer-Refraktors.

-

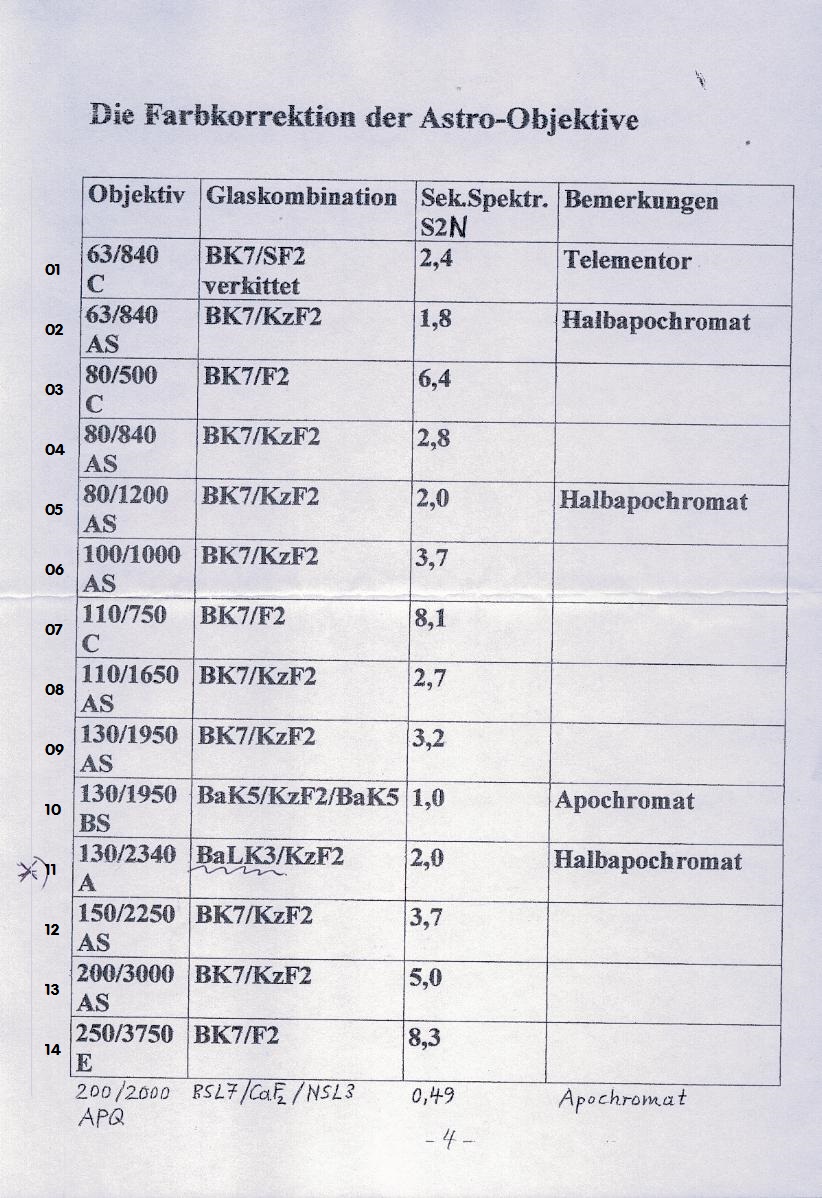

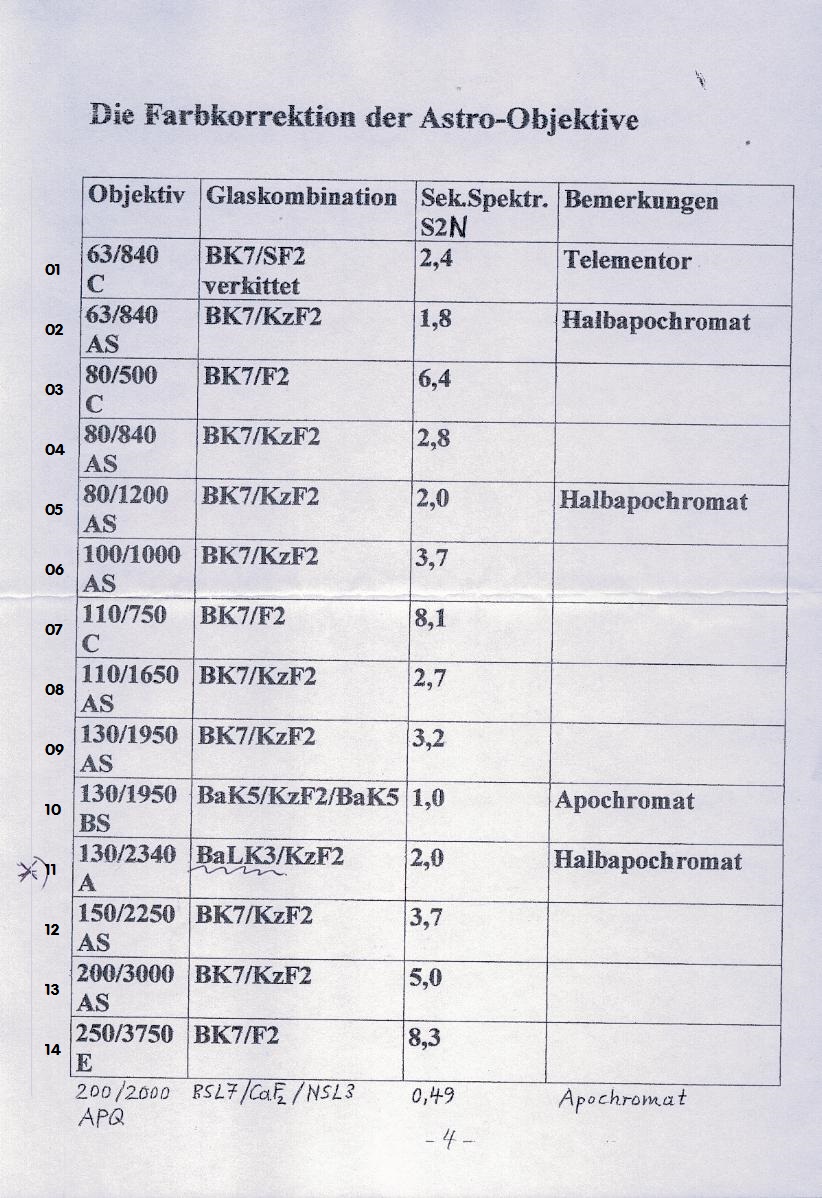

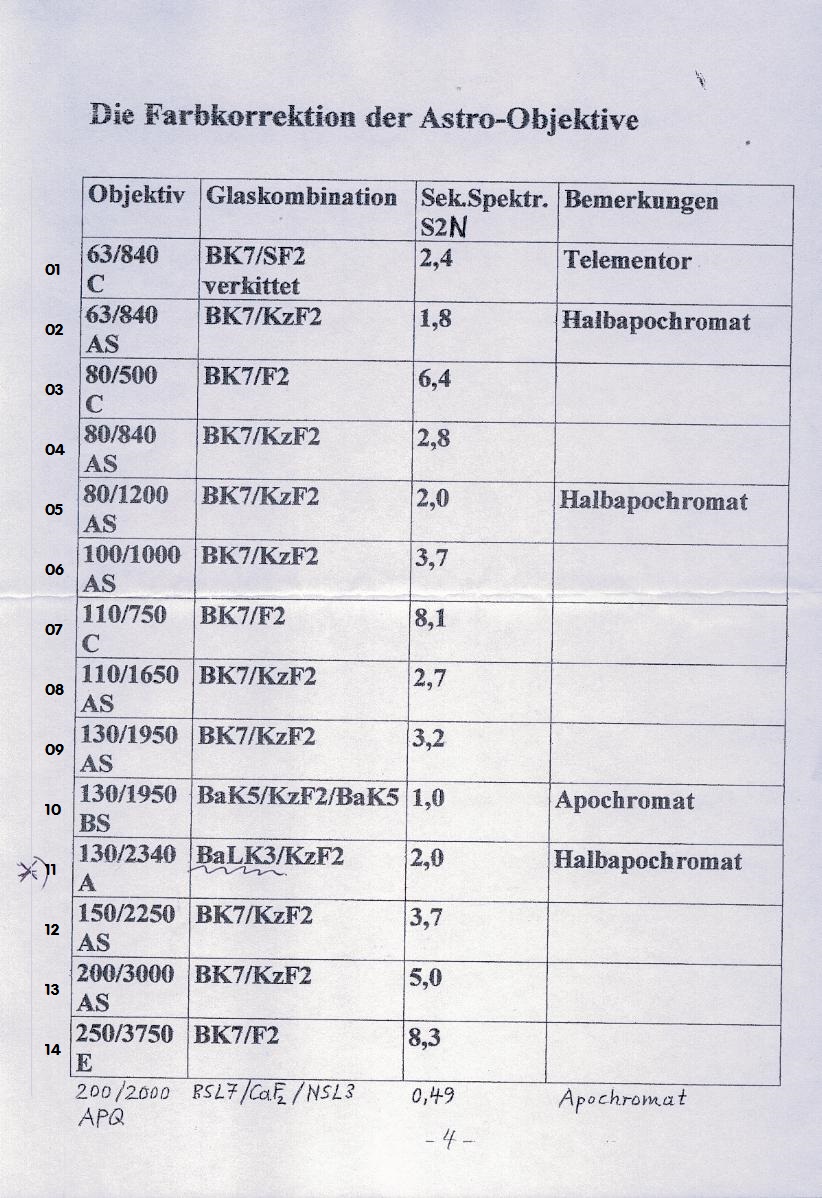

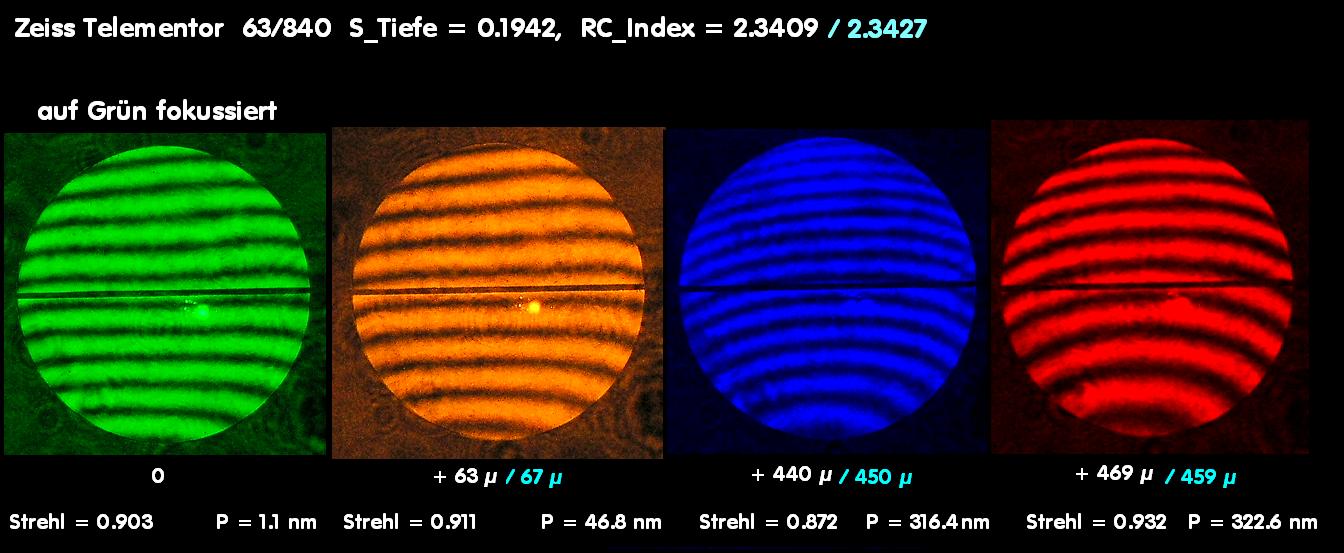

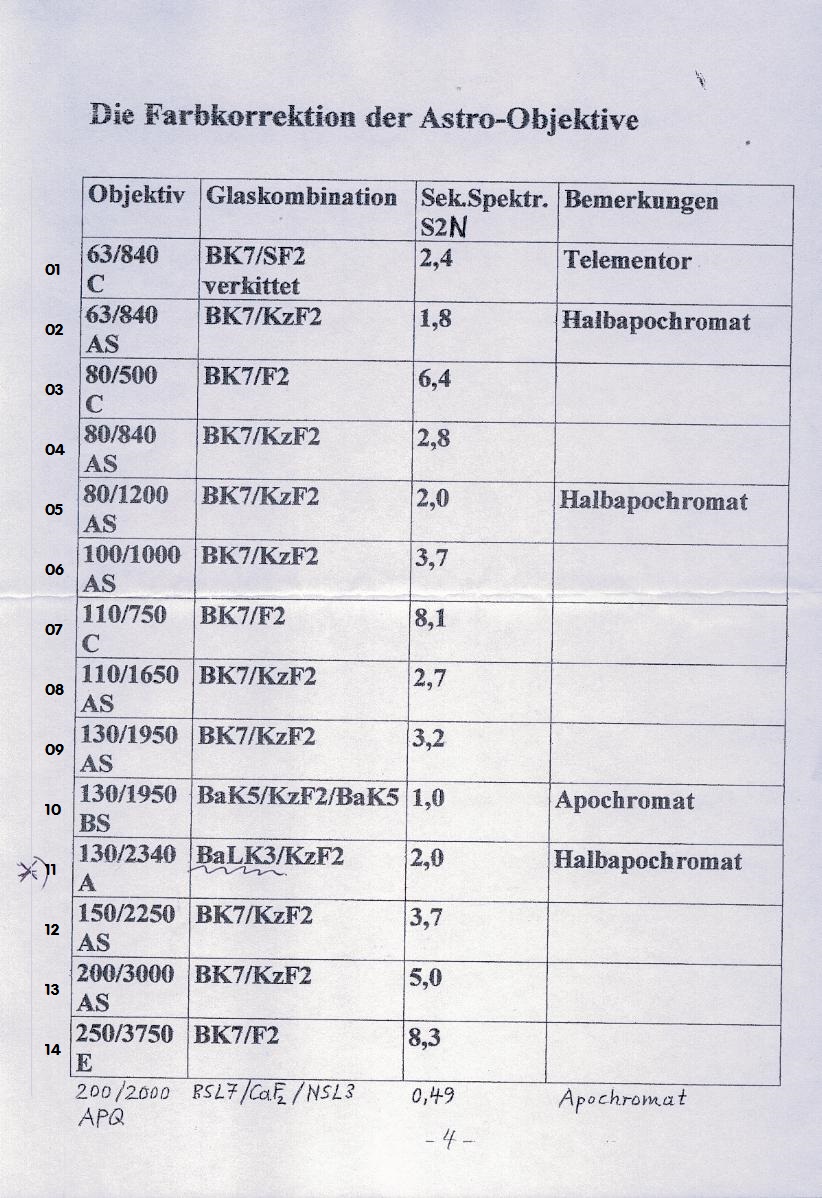

Die Liste Zeile 01 - 14 enthält unter der Spalte Sek.Spektr. die jeweiligen Zahlen, die mit meiner RC_Indexzahl vergleichbar

sind. Das obere Zeiss AS 150/2250 entspricht damit der 12 Zeile unten mit einer RC_Indexzahl von hier 3.7, die von Linse

zu Linse etwas variieren kann. Zumindest liegt die Zahl in der Liste und mein Ergebnis dicht beieinander, was meine

Messungen zu bestätigen scheinen. Bei den kleineren Durchmessern dieser AS-Objektive ist die RC_Indexzahl etwas näher

am Halb-APO, auch das kann man dieser Liste entnehmen.

-

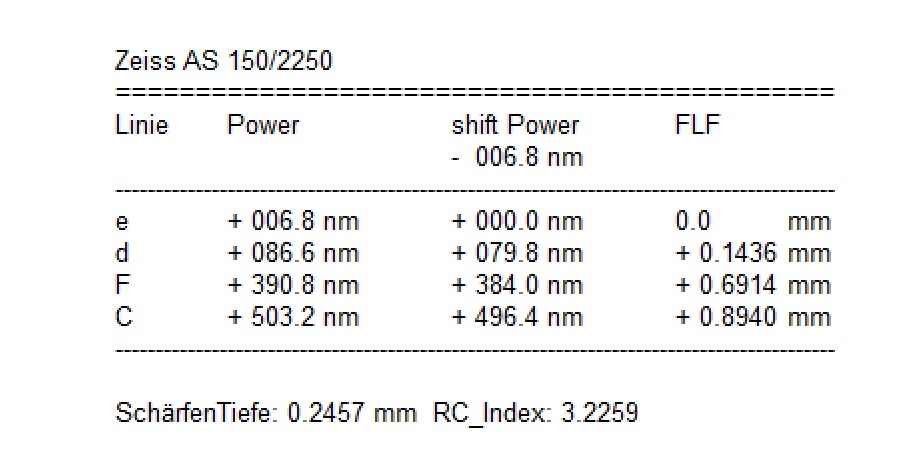

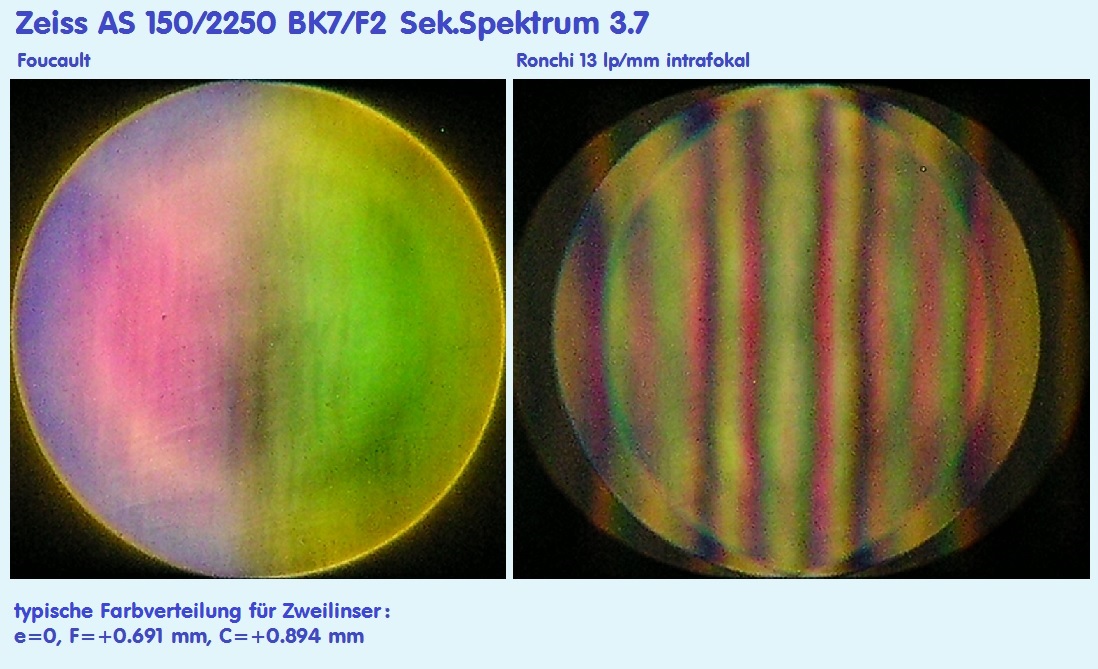

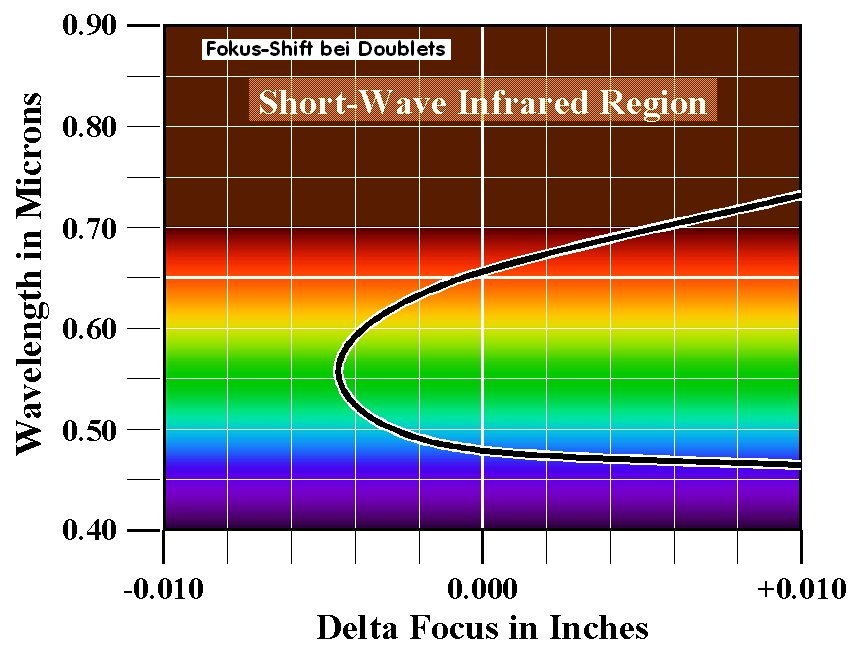

Das Sekundäre Spektrum folgt diesem waagrechten Parabel-Diagramm: Im Nullpunkt links findet man den Fokus der Hauptfarbe

Grün gefolgt von Blau und Rot oder umgekehrt. Erkennbar ist der Farbfokus durch die nach unten mehr oder weniger gebogenen

interferenz-Linien. Da Rot in der Nacht kaum wahrgenommen wird, legt der Designer den Fokus dieser Farbe möglichst weit nach

hinten, damit z.B. Blau näher an den Fokus von Grün heranrückt. Damit erscheint in der Nacht die Abbildung farbreiner zu sein.

Mit dieser Überlegung könnte man je eine RC_Index-Zahl für Tag- und eine für Nacht-Beobachtung ermitteln. (tagsüber das

Spektrum von Blau bis Rot und nachts von Blau bis Gelb.) Es ist also erneut ein Beispiel dafür, daß die Beurteilung der Farbreinheit

einer Optik auch situations-bedingt beurteilt werden muß.

-

Das wäre dann die RC_Indexzahl für die Tagbeobachtung

-

und die farbreinere Variante für die Nachtbeobachtung

-

Hier auch die Tabelle für die Umrechnung der POWER in den Farblängsfehler.

-

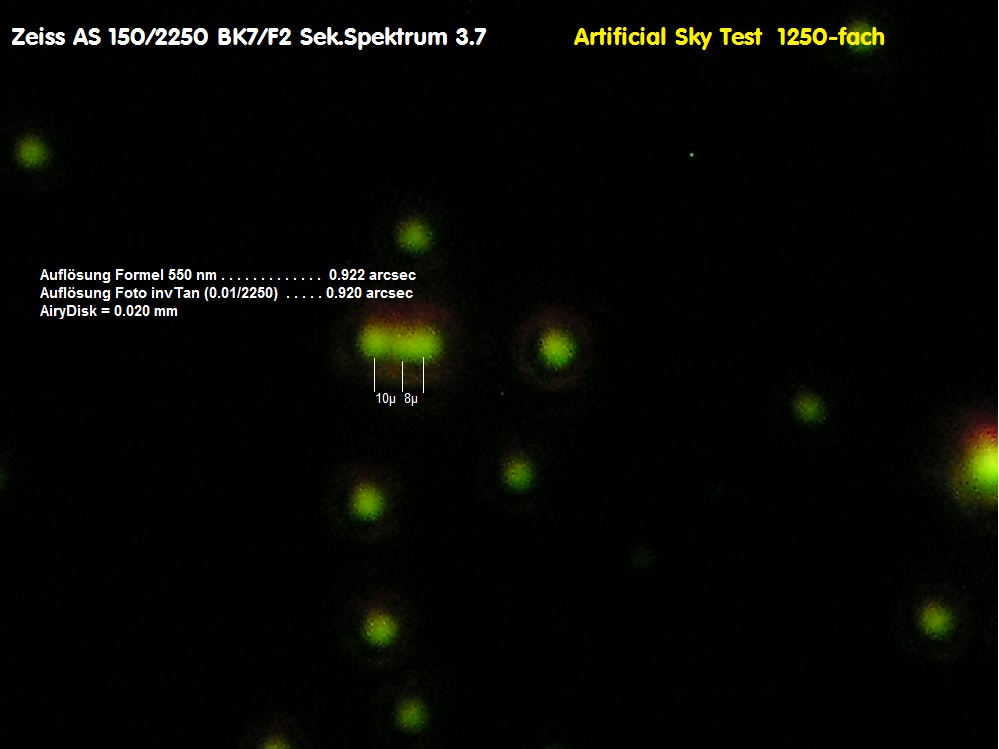

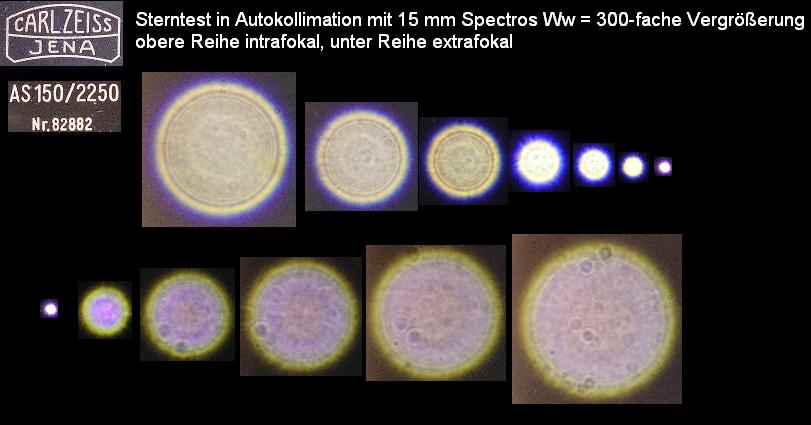

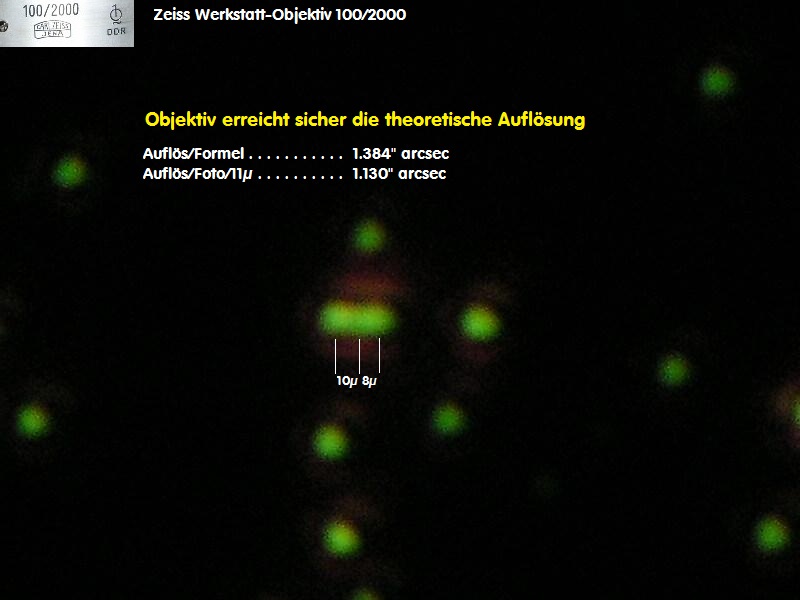

Ein Öffnungsverhältnis von F/15 führt bei diesen älteren Objektiven zu einer langen und damit "unhandlichen" Bauweise. Trans-

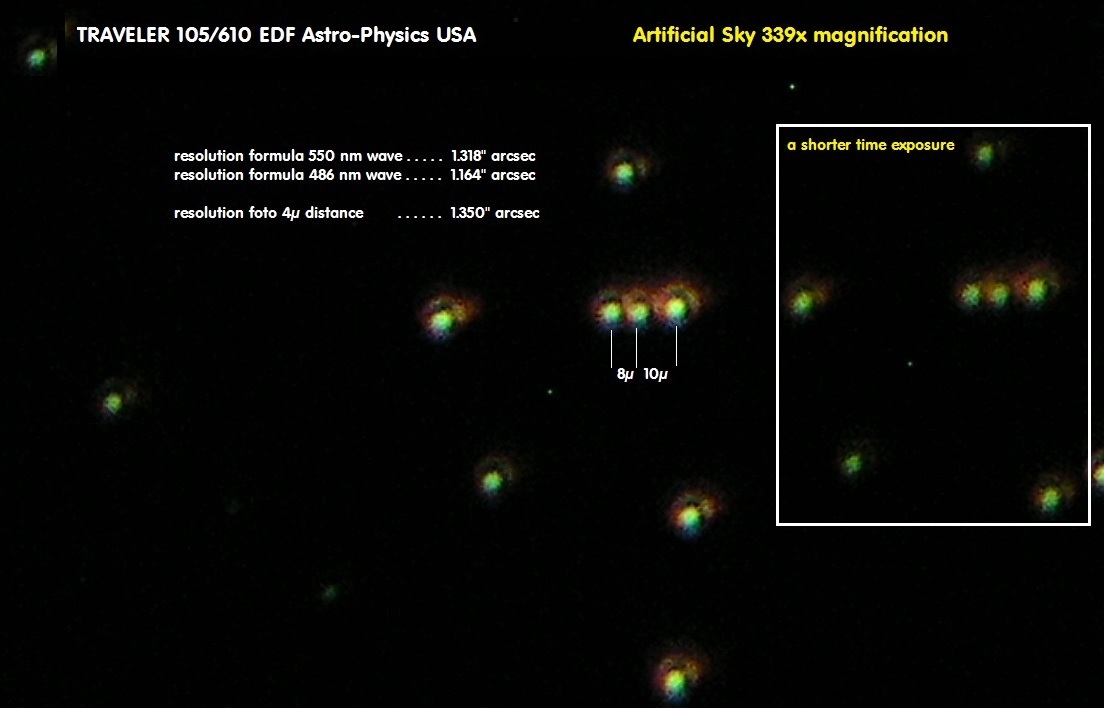

portabel sind solche Fernrohre nicht mehr. Für diesen Fall "verschmilzt" bei meinem Artificial Sky Test der Abstand der mittleren

Dreiergruppe. Rein rechnerisch entspricht aber trotzdem die fotografische Auflösung dem über die Formel erhaltende Wert von

0.911 Bogensekunden. Das ist ein sehr guter Wert.

-

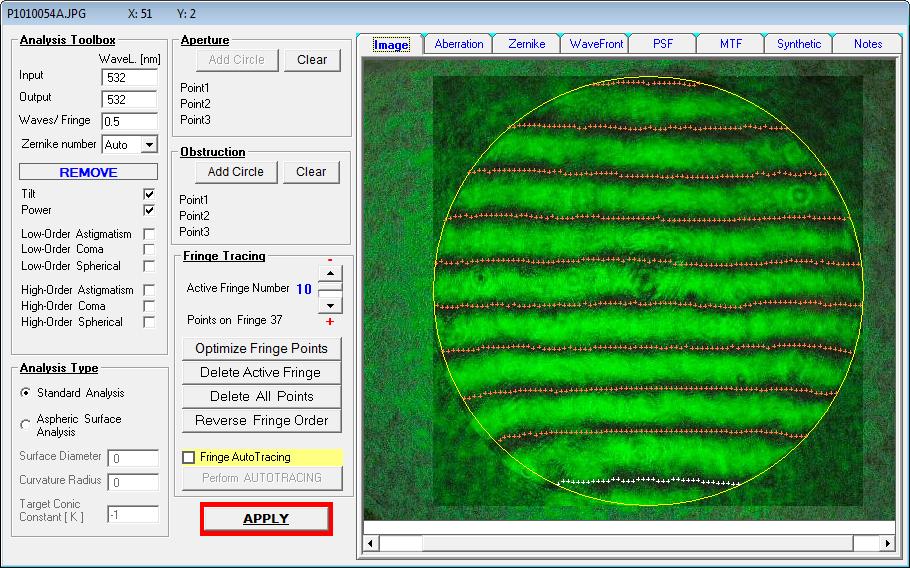

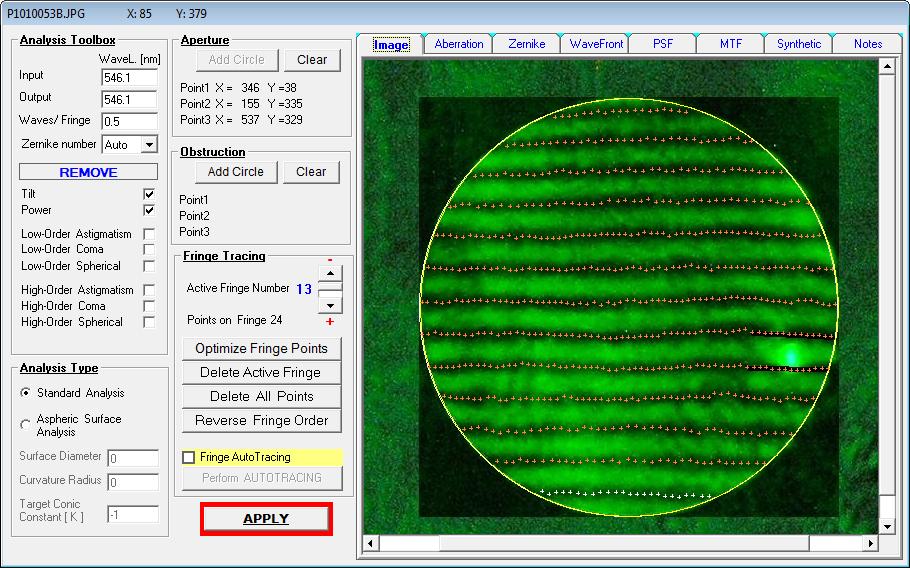

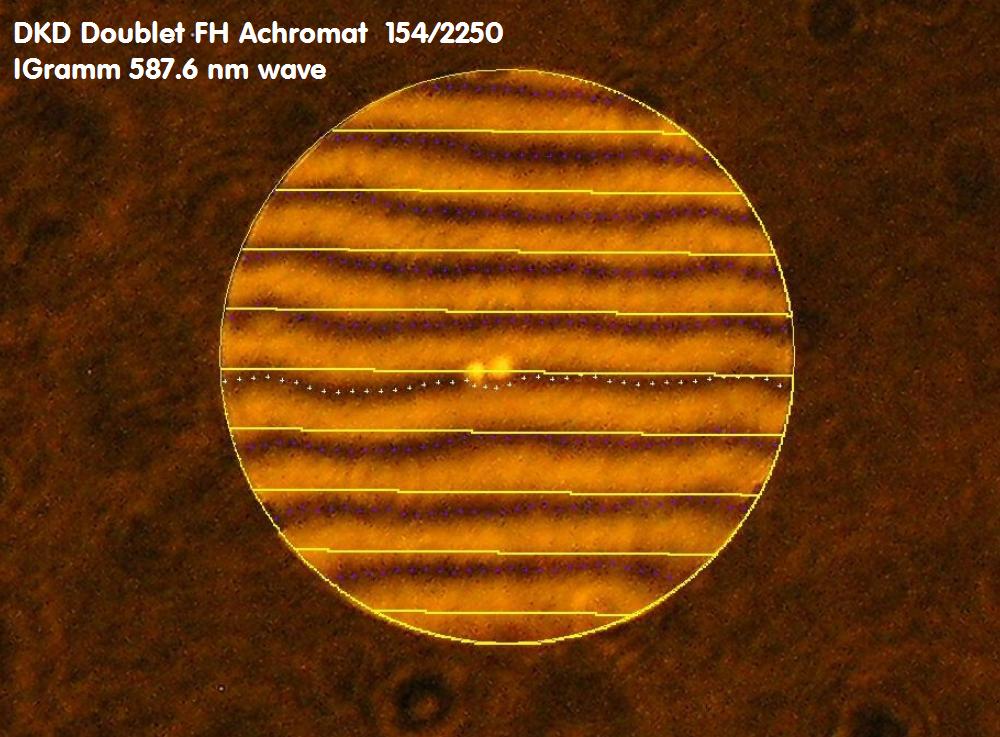

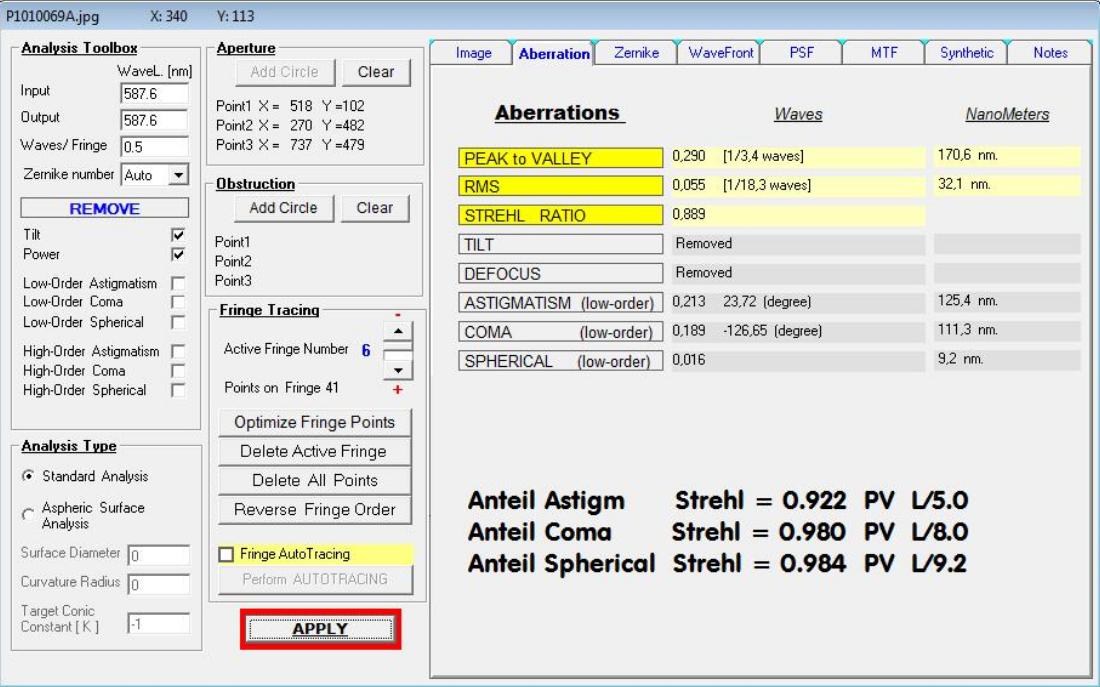

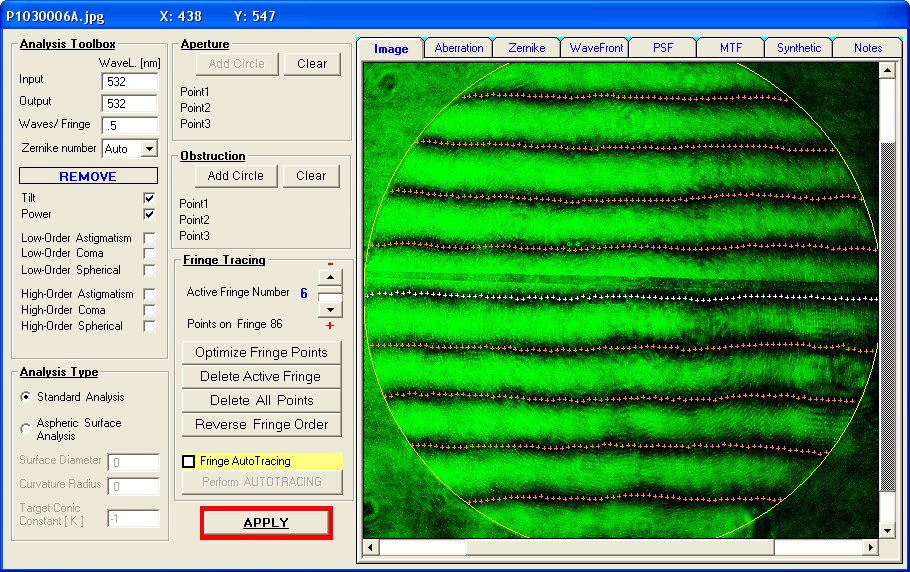

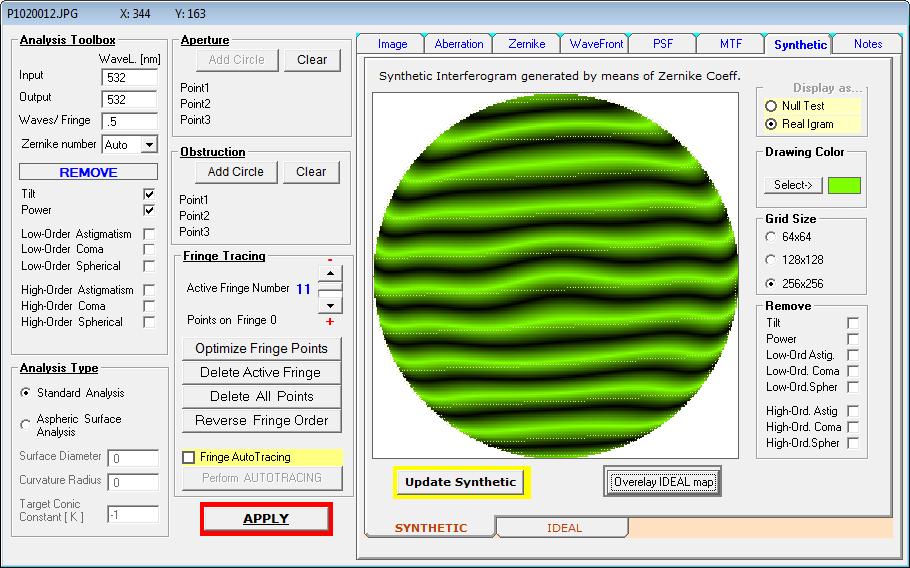

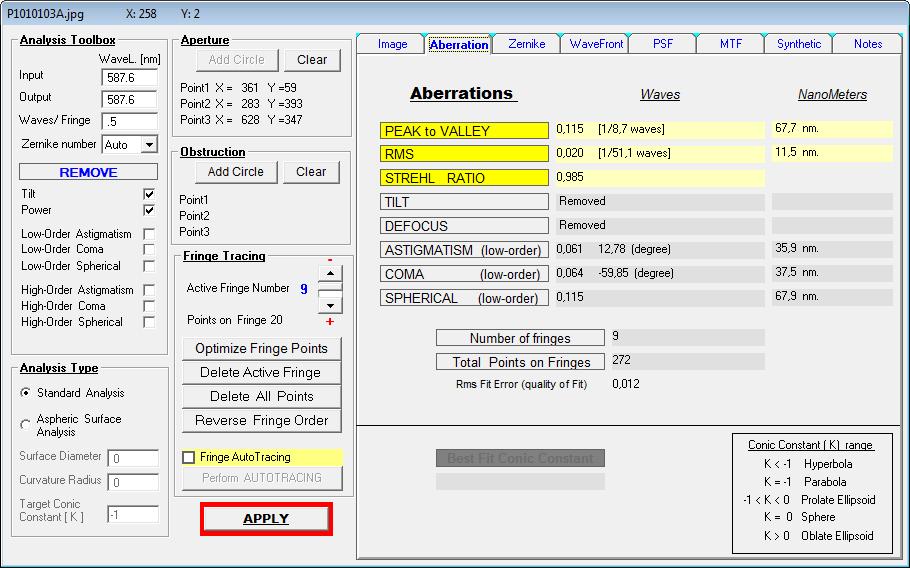

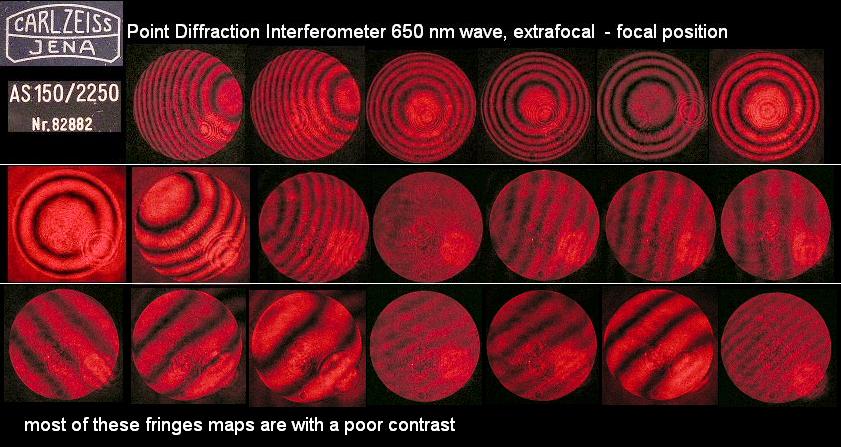

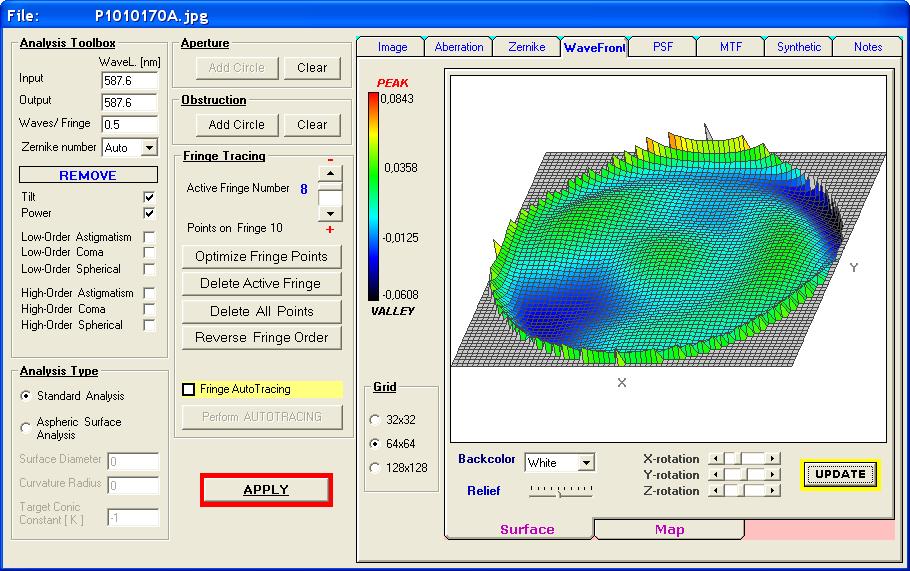

Dazu nun das Streifenbild . . .

-

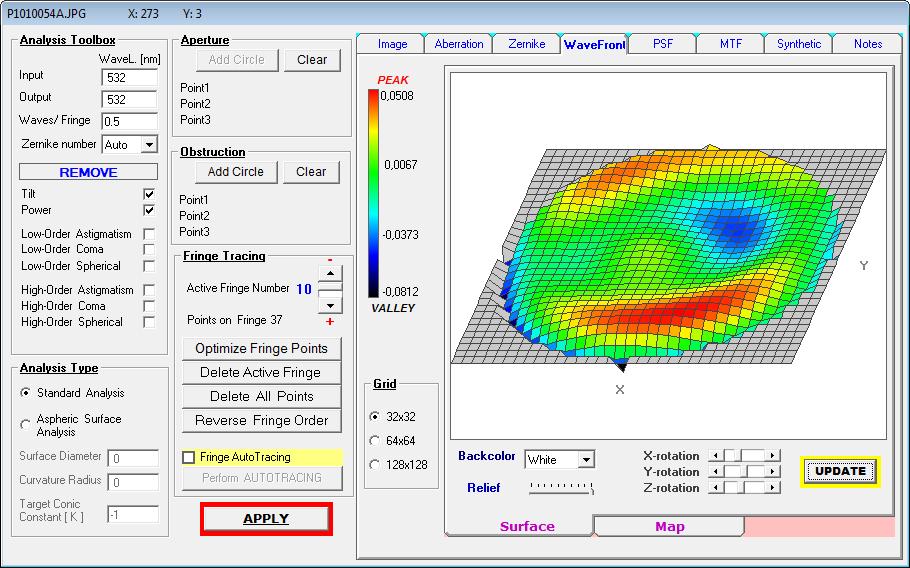

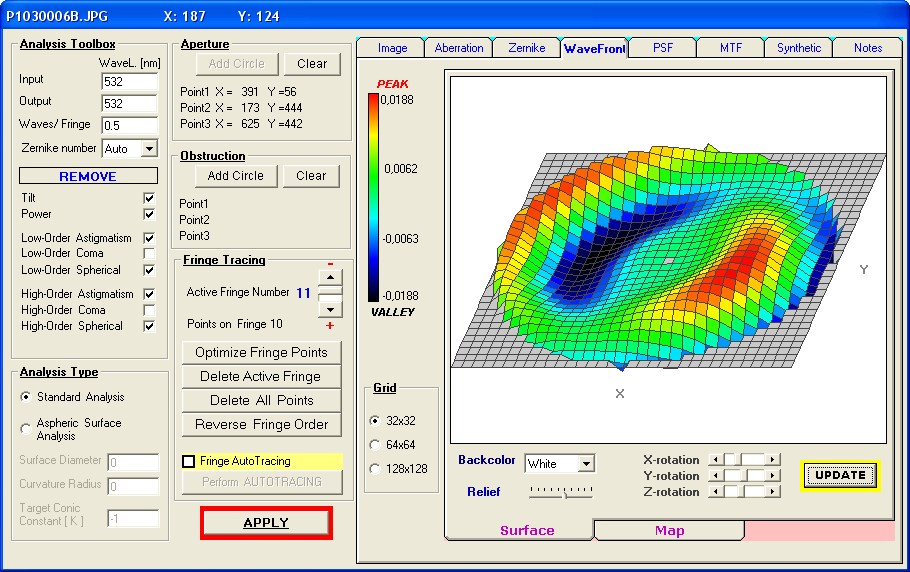

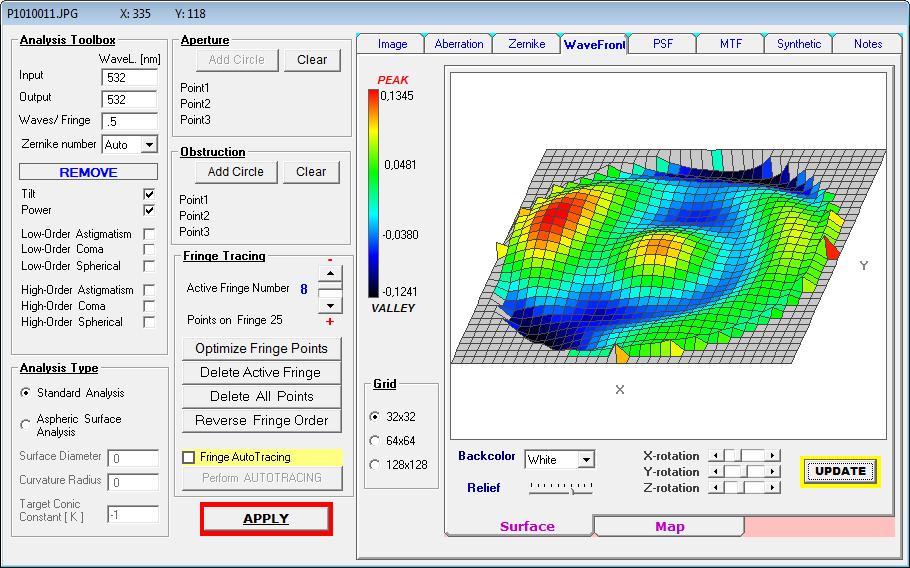

Die Wellenfront-Darstellung . . .

-

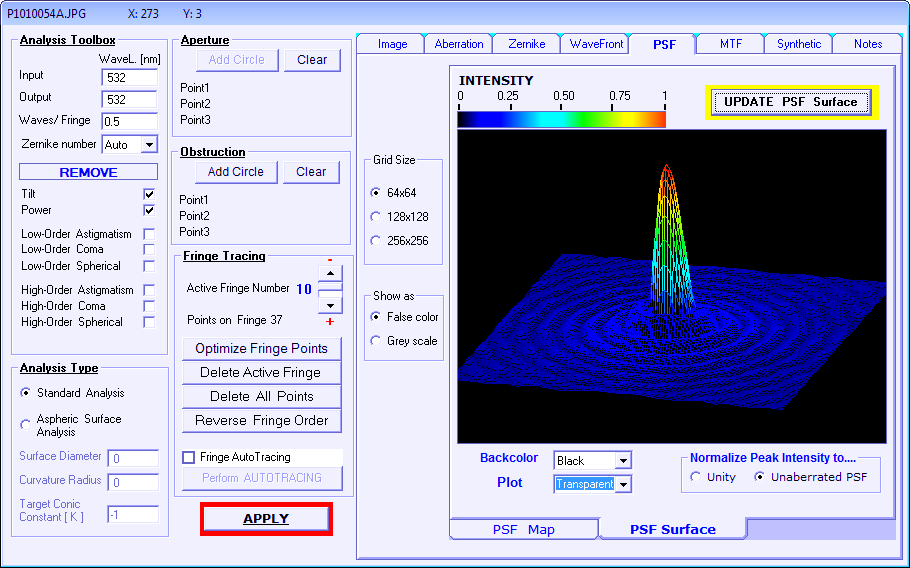

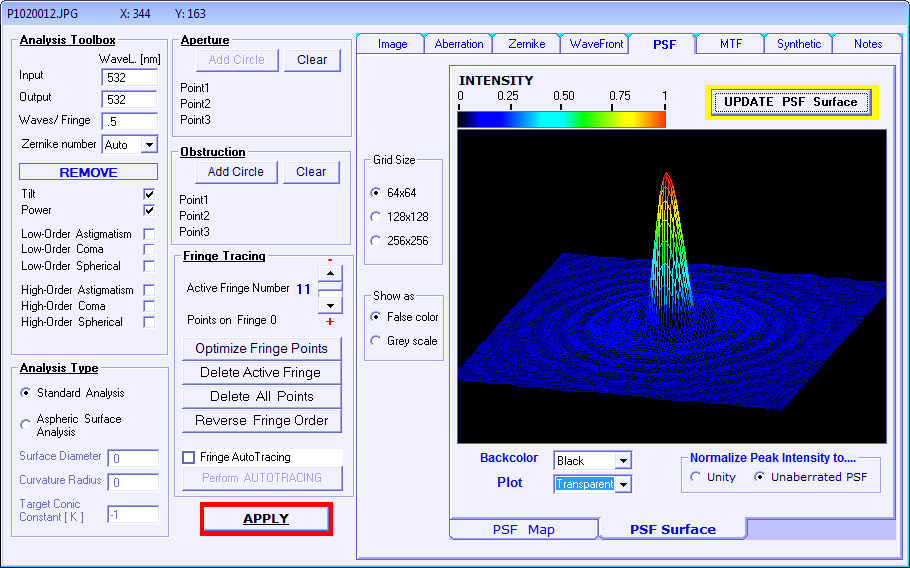

Die Energieverteilung . . .

-

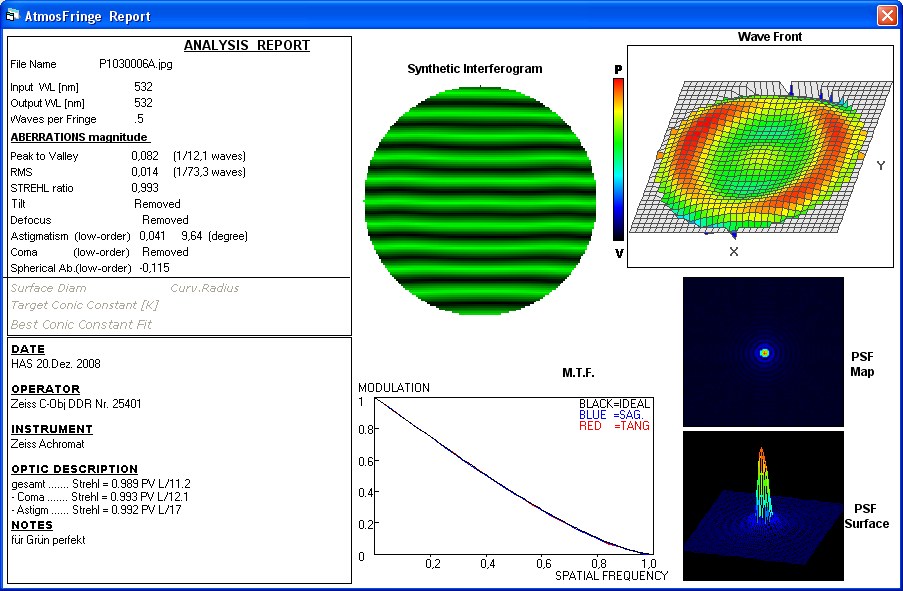

Und schließlich der ermittelte Wert für den Strehl.

-

Für einen Zweilinser typisch die Farbverteilung, die an die obere waagrechte Parabel erinnert. Dem glücklichen Besitzer wünsche ich

viel Freude mit diesem fast schon historischen Zeiss Objektiv.

-

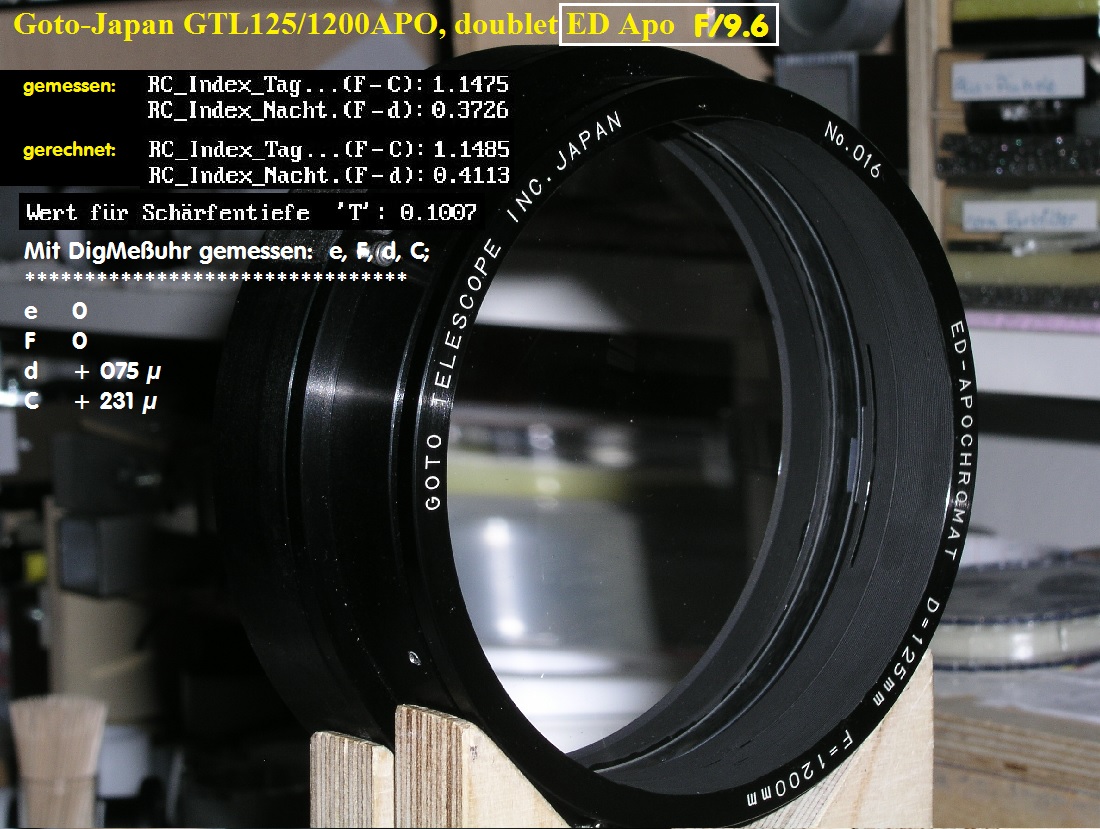

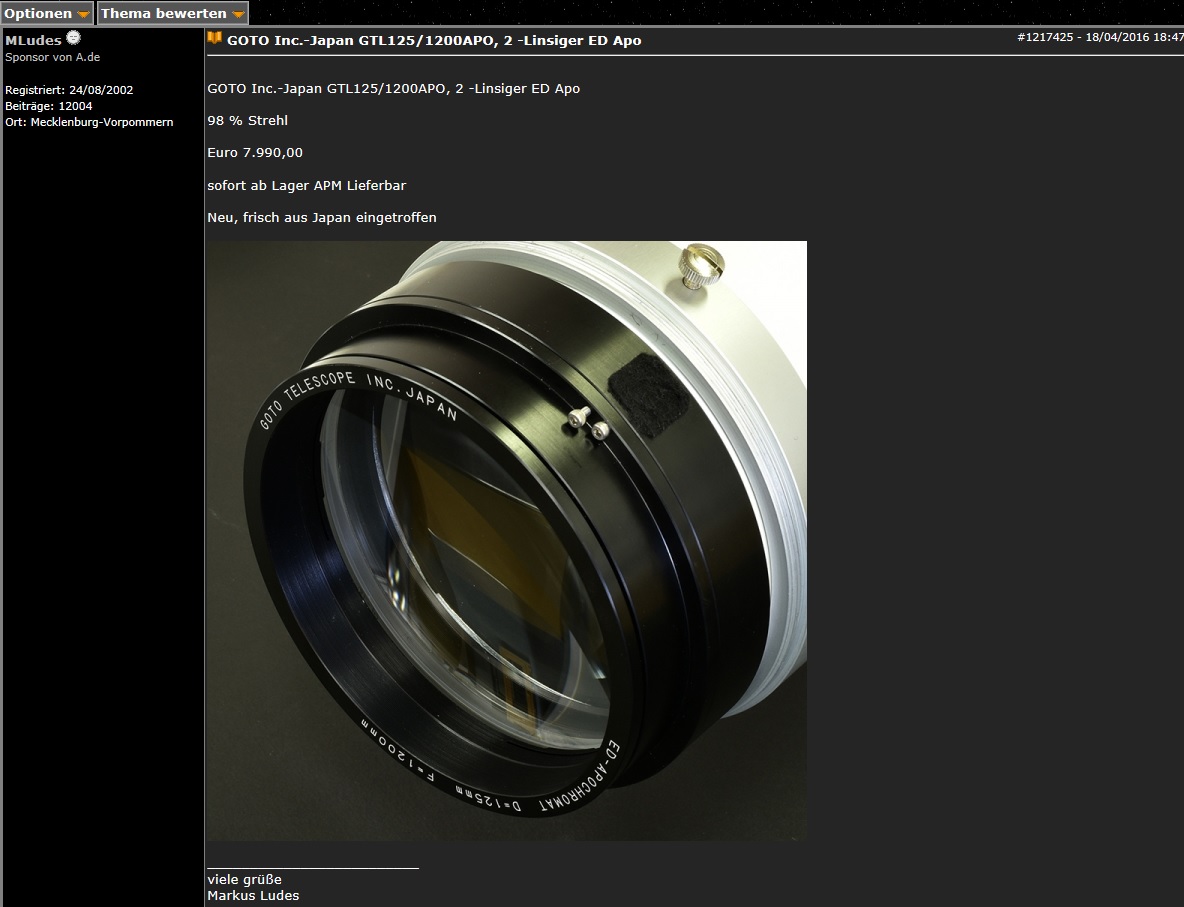

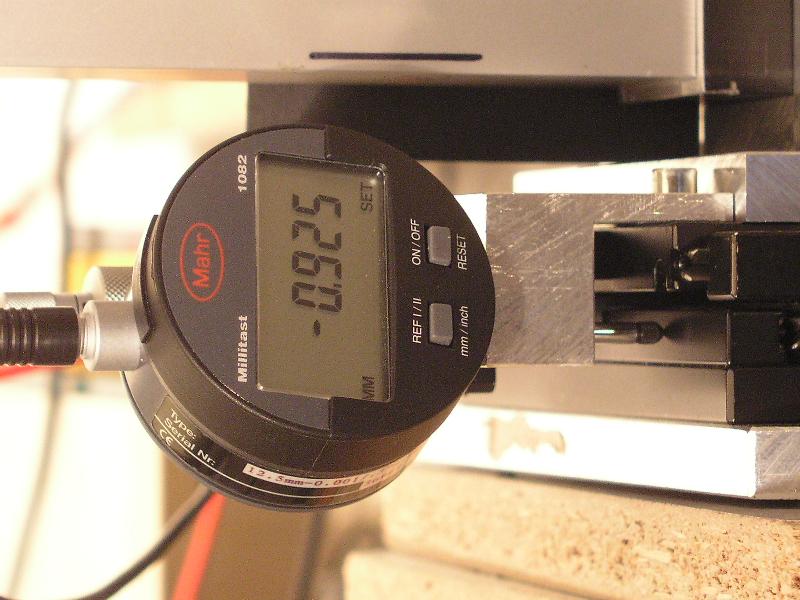

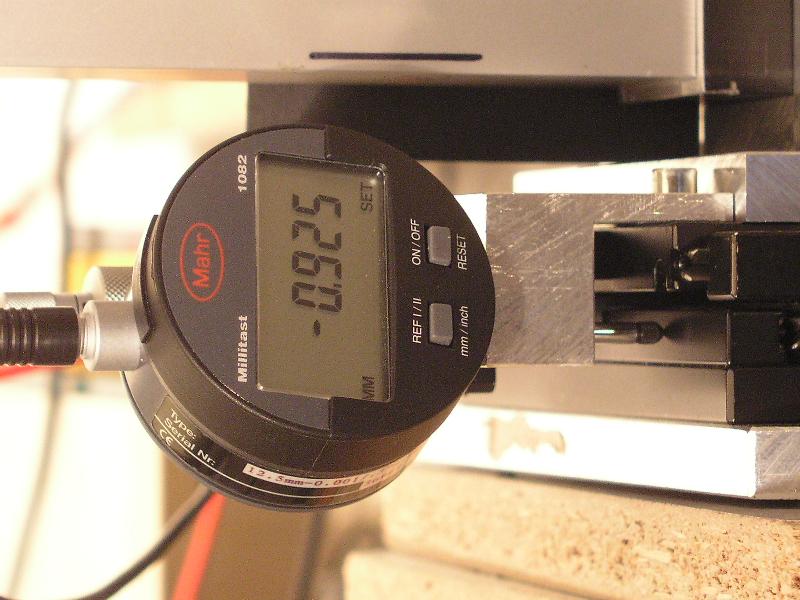

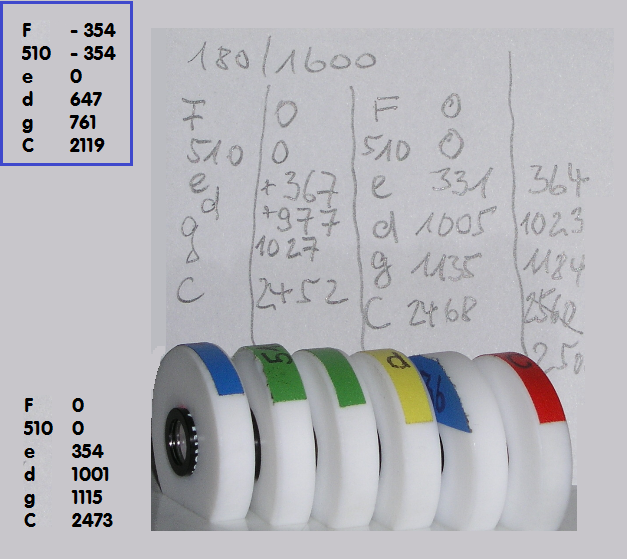

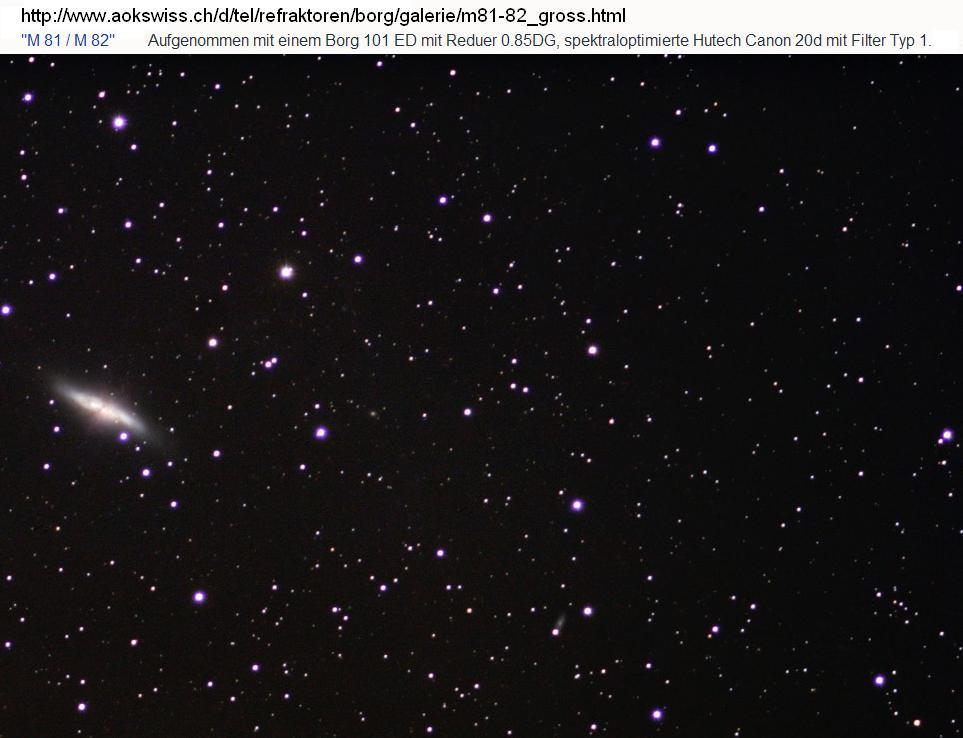

B150 * Goto-Japan GTL doublet ED APO 125/1200 - für visuelle Beobachtung perfekt

Siehe auch Cloudy Night: http://www.cloudynights.com/topic/530917-tak-fc100dl-on-jupiter/page-3

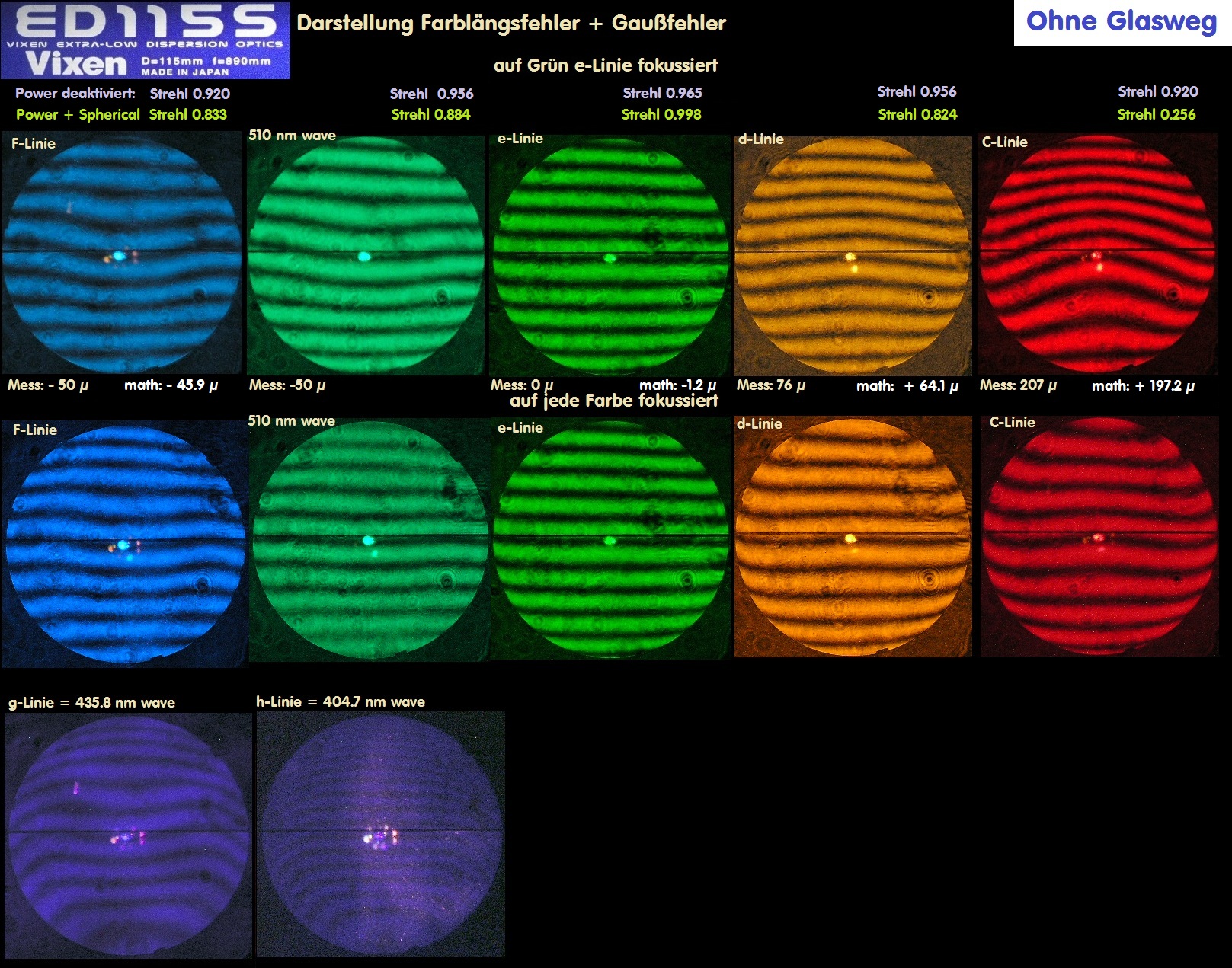

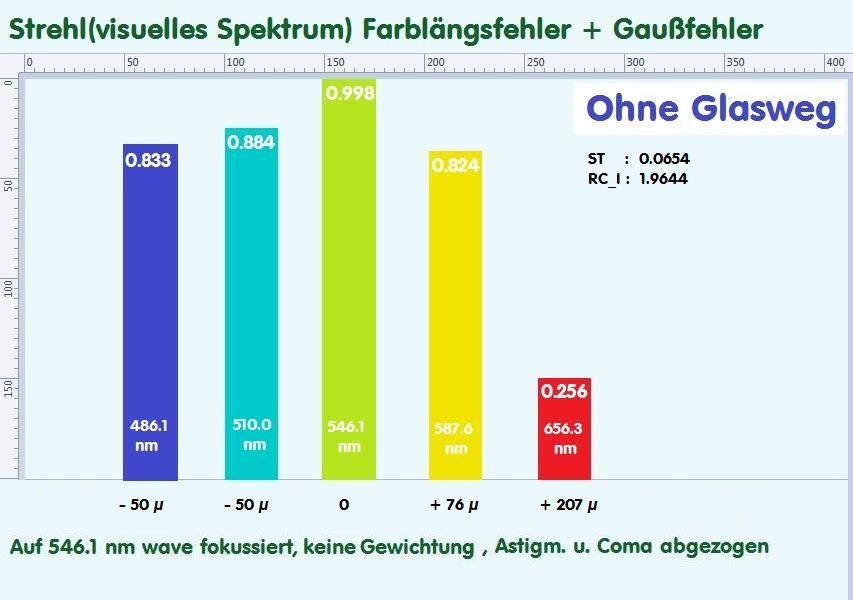

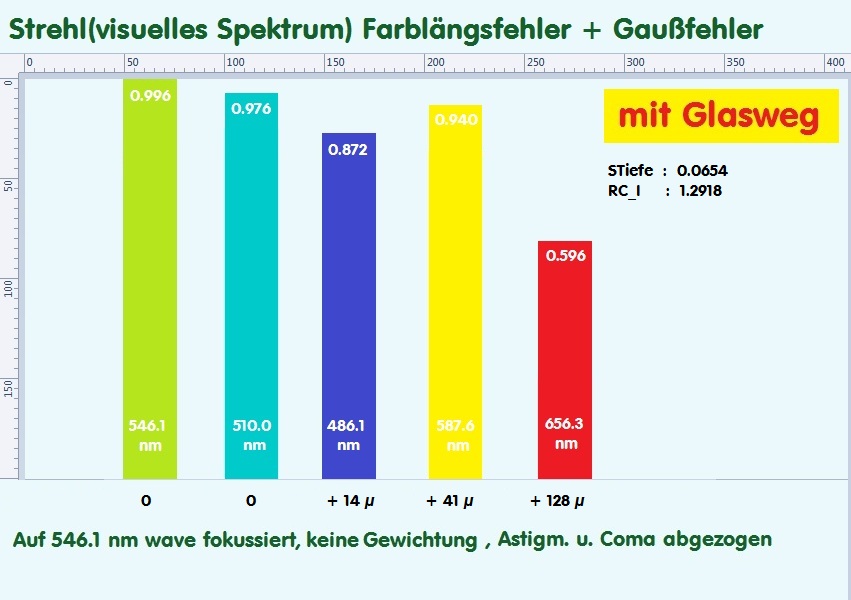

Je größer das Öffnungsverhältnis, umso kleiner muß der Quotient aus dem Sekundären Spektrum und der Schärfen-Tiefe sein, wenn ein System

farbrein sein soll. Weil dieser ED-APO ein relativ kleines Öffnungsverhältnis hat (F/9.6) , bei einer Brennweite von 1200 mm, eignet sich dieser ED-APO

besonders für visuelle Beobachtungen, der durch die reduzierte Rot-Wahrnehmung in der Nacht als besonders farbrein erscheint. Natürlich

läßt sich dieser ED-APO auch als Astro-Kamera einsetzen für die entsprechenden Objekte mit Flattener oder Reducer.

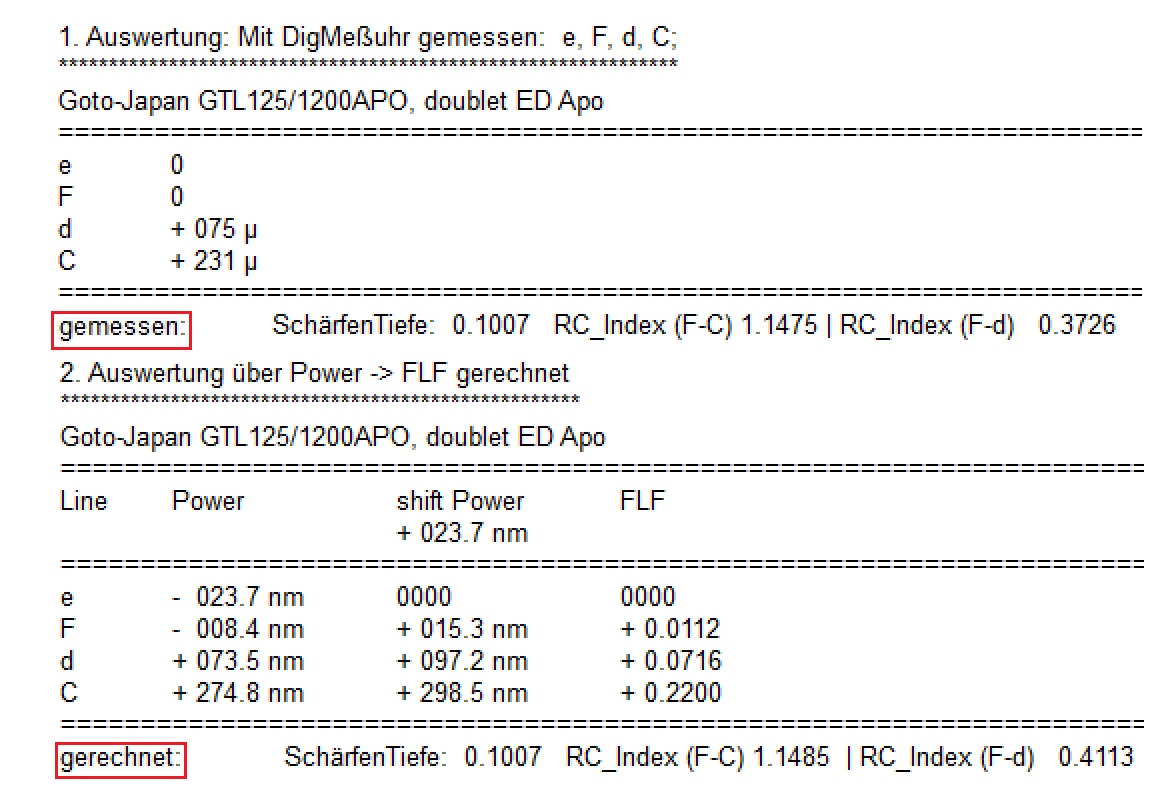

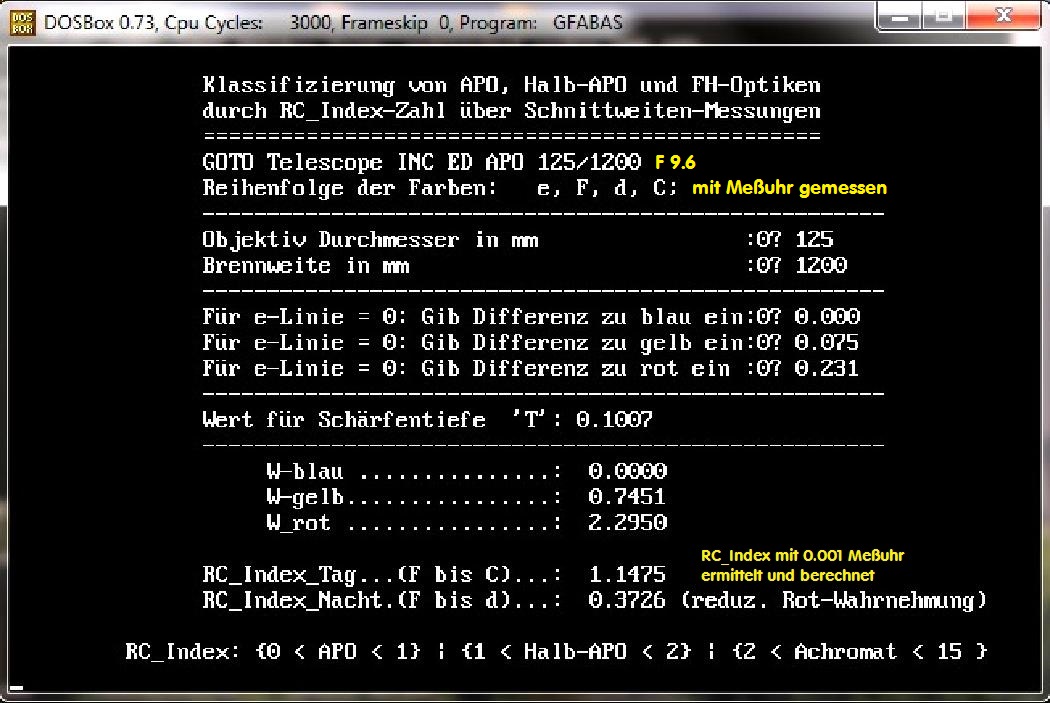

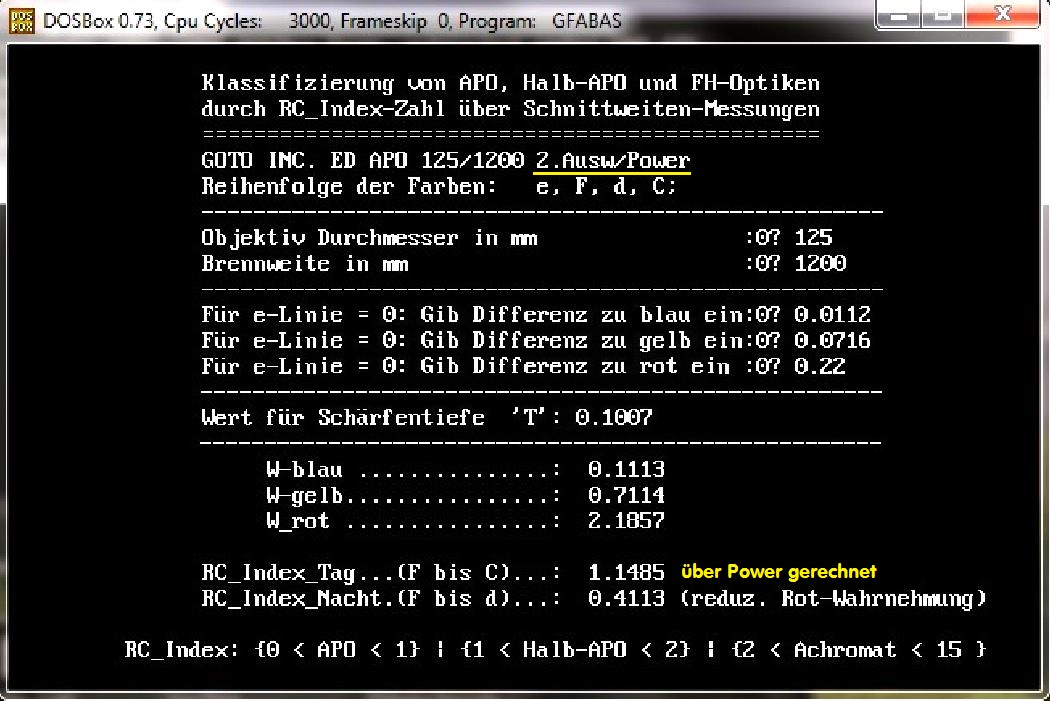

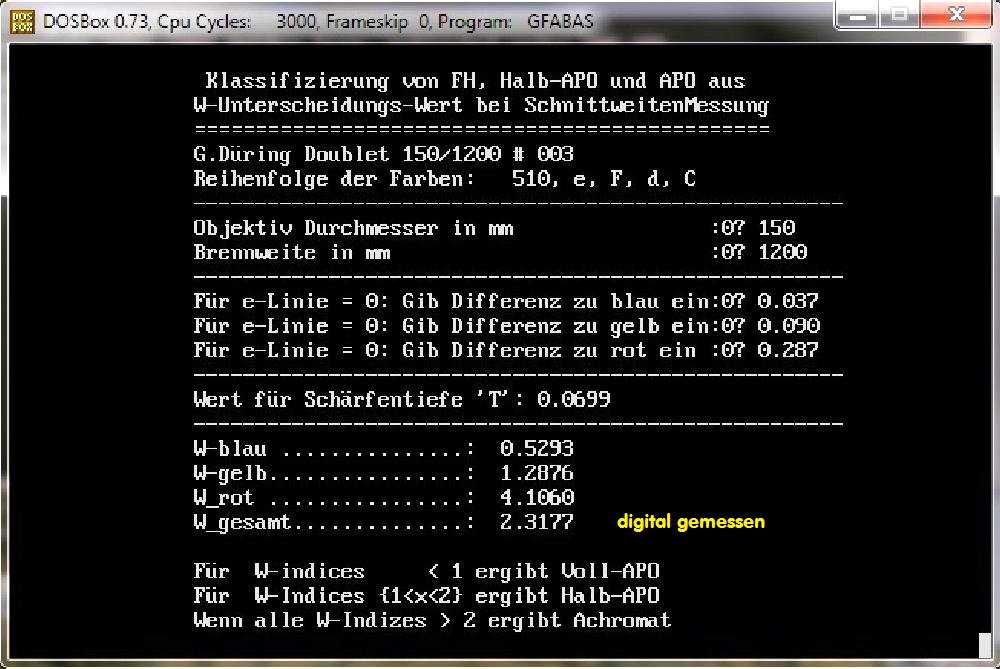

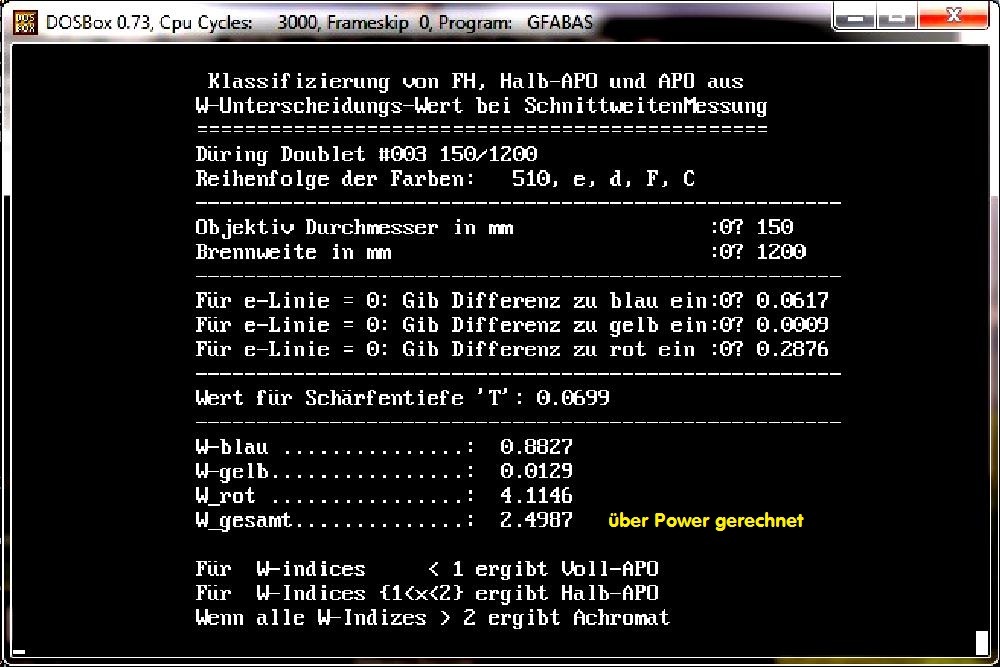

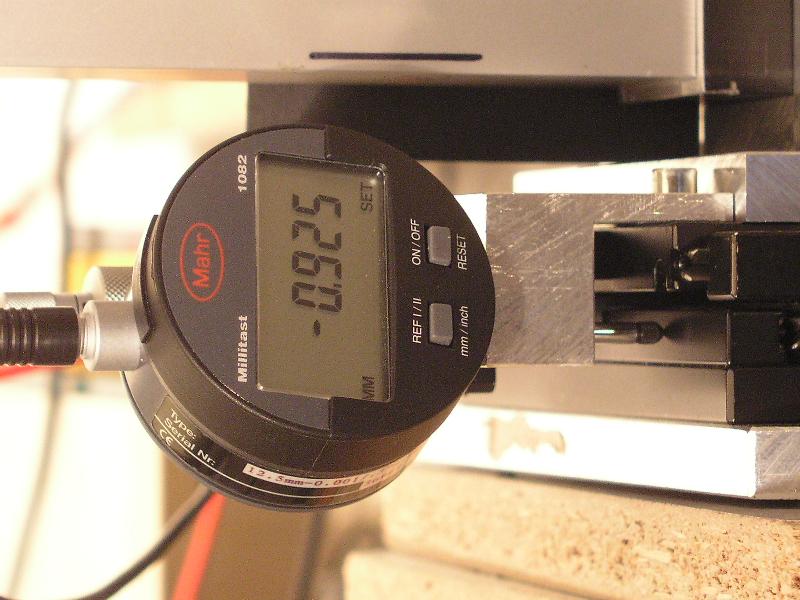

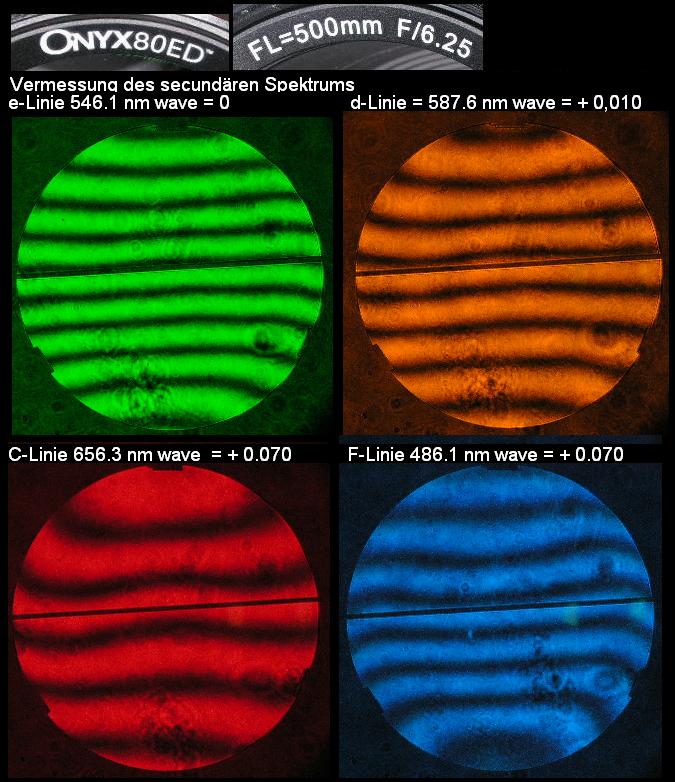

Das Sekundäre Spektrum dieses ED-Zweilinsers wurde a) mit einer Digital 0.001 Meßuhr ermittelt, und b) parallel dazu über die Power/Defokus

in den Farblängsfehler umgerechnet mit fast identischen Ergebnissen. (Wobei man bei der Vermessung eine Serie aus mindestens sechs Durch-

gängen ebenso einhalten und mitteln muß, wie bei der Power-Auswertung der IGramme, die ebenfalls streuen kann, wenn es nicht sorgfältig

durchgeführt wird.)

-

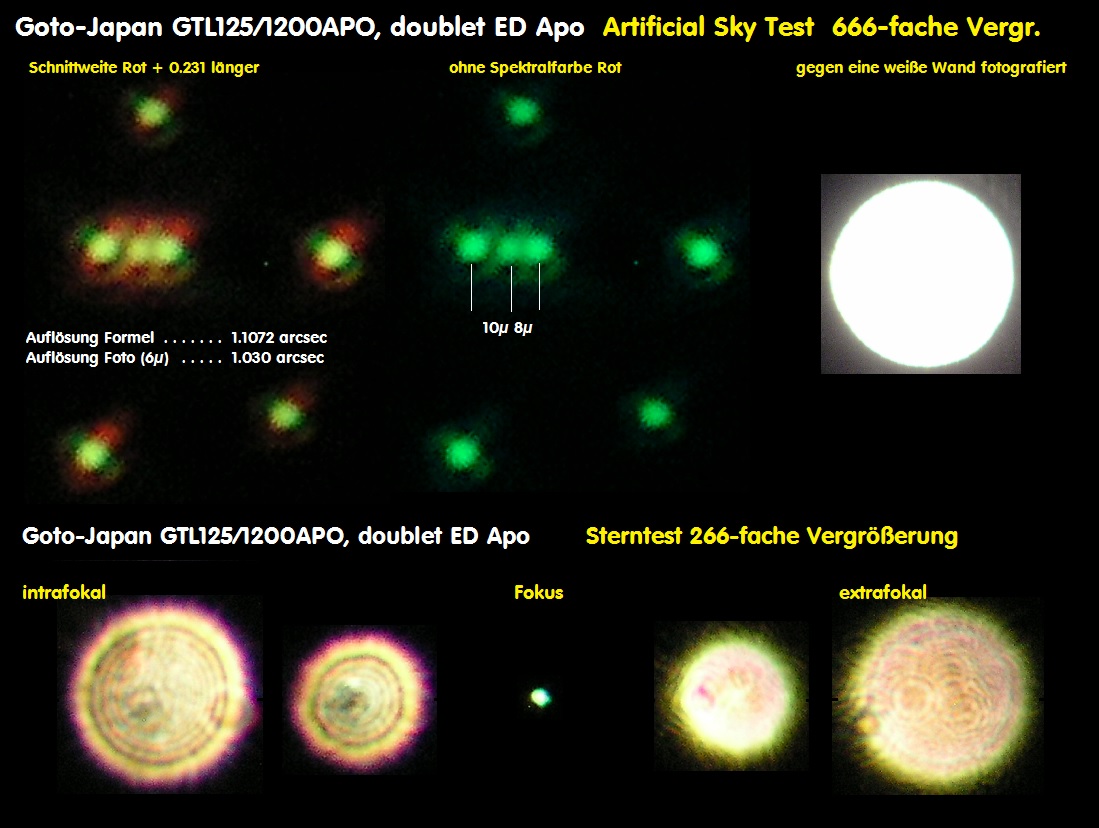

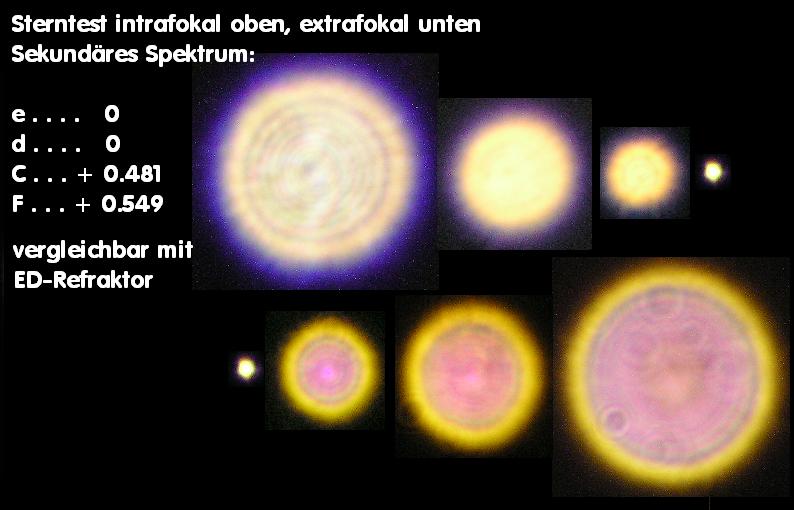

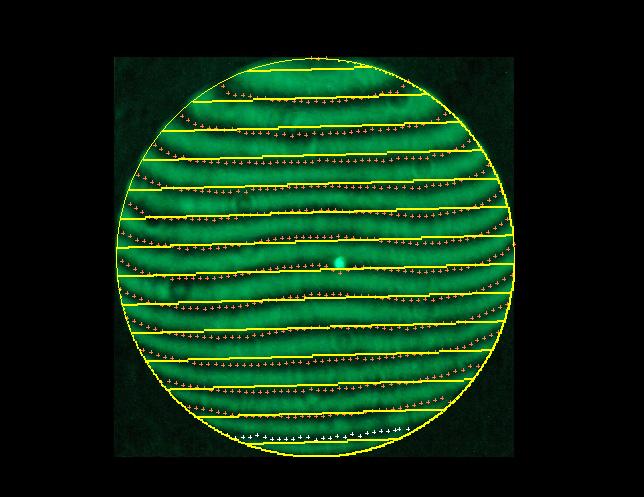

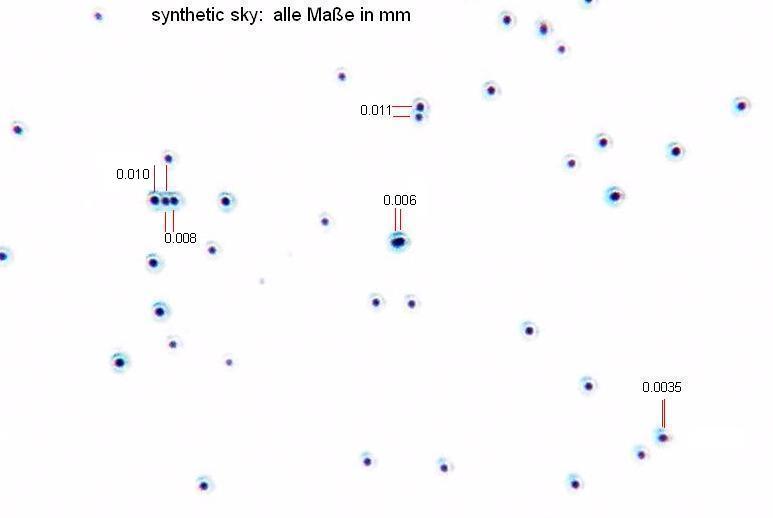

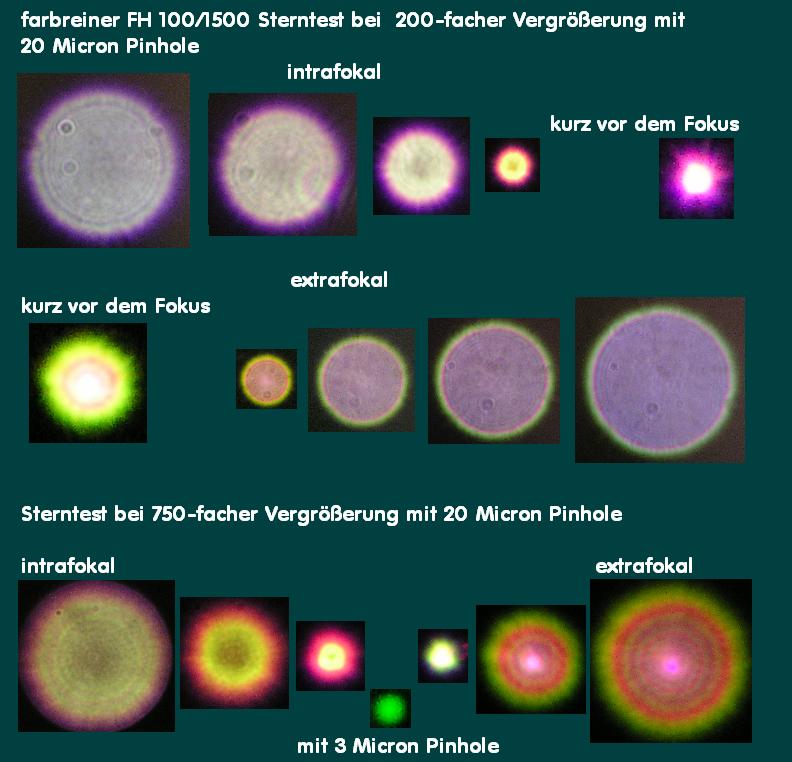

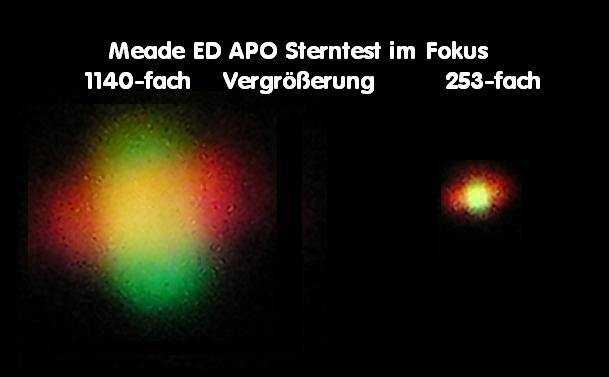

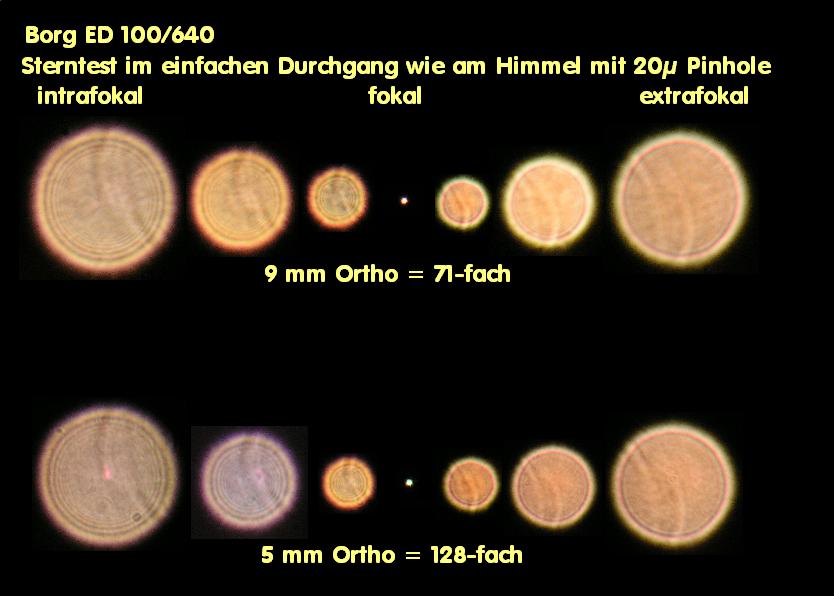

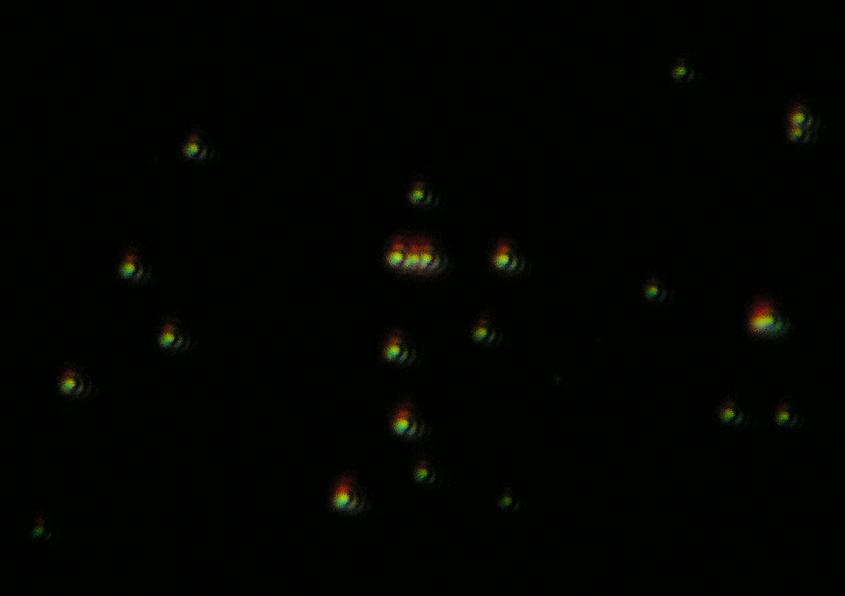

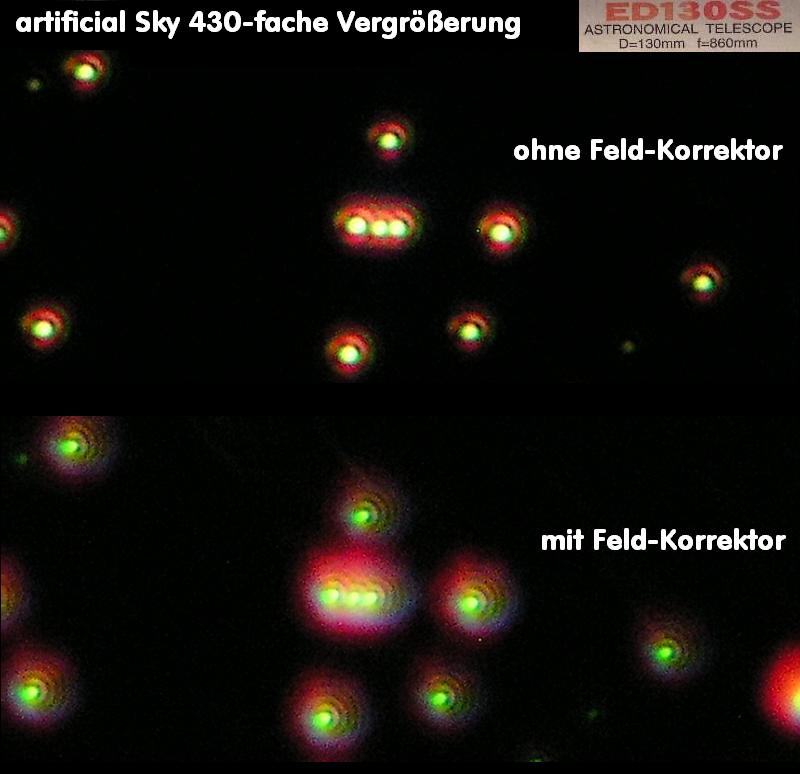

Der Artificial Sky Test ist ebenfalls ein Sterntest im Fokus dieses ED-APO's bei Höchstvergrößerung. Dies hat den Vorteil, daß man auf einen Blick

alle optischen Fehler incl. Sphärische Aberration und Sekundärem Spektrum erkennen kann. In diesem Fall ein verschwindender Rest von Astigma-

tismus und der "rote" Beugungsring, der zeigt, daß die Schnittweite Rot etwas weiter hinten liegt. Die Wahrnehmung in der Nacht reduziert das

Rot im Spektrum, sodaß damit die Abbildung noch exakter wird. Rechts eine Abbildung, an der man erkennen soll, wenn ein Refraktor einen "Farb-

Stich" hätte. Siehe auch: http://rohr.aiax.de/Back-APO-Def.jpg

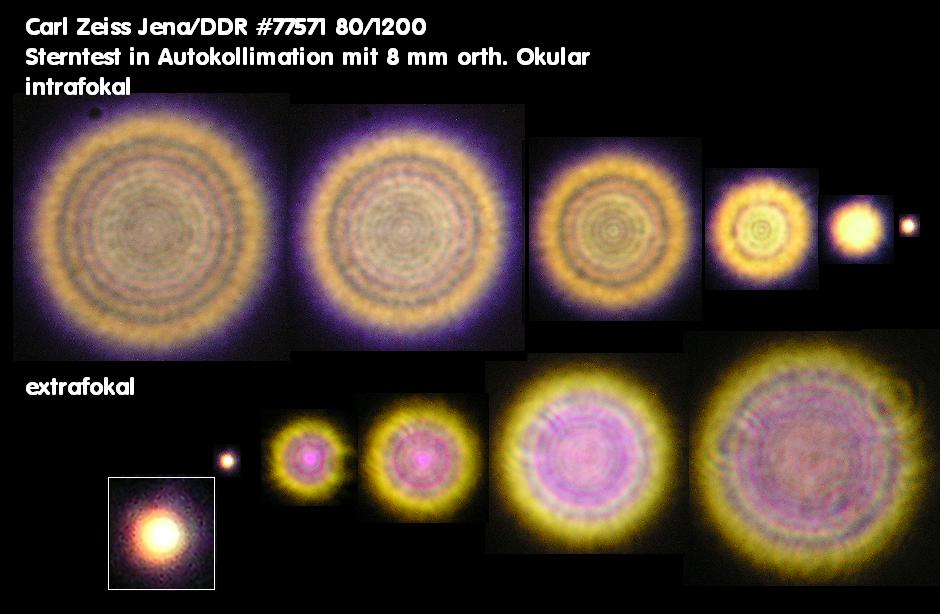

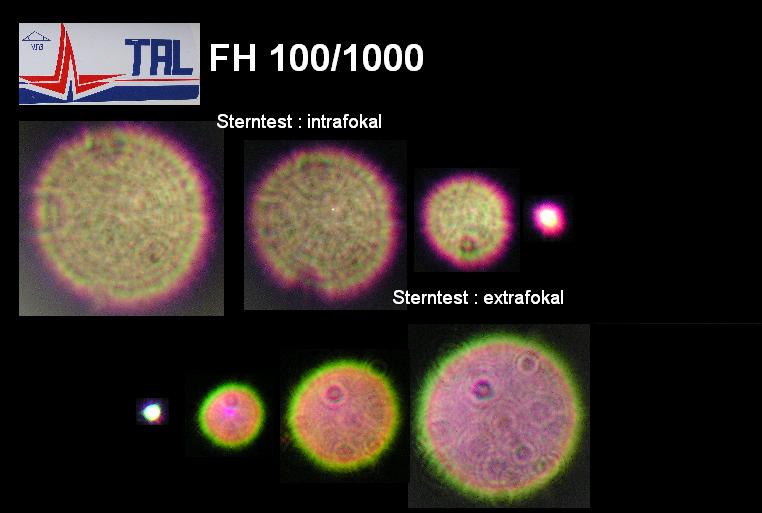

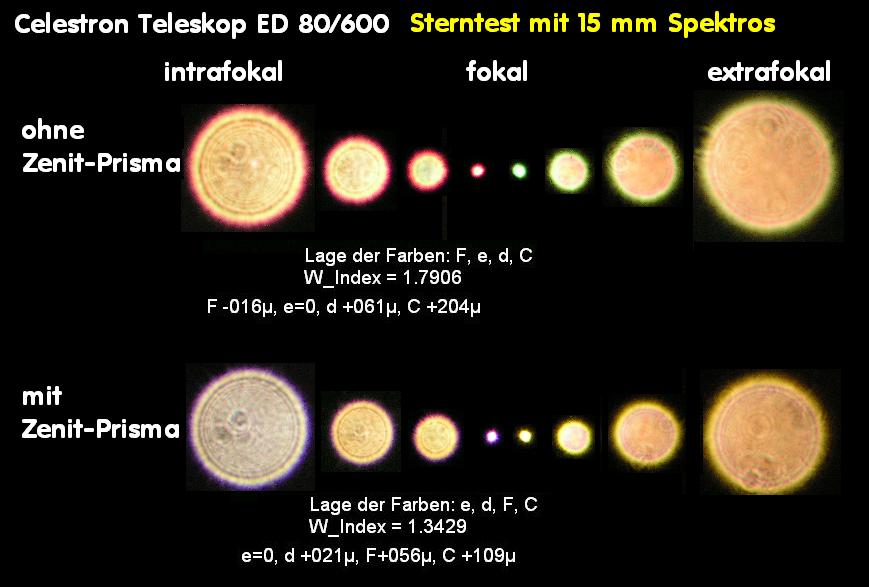

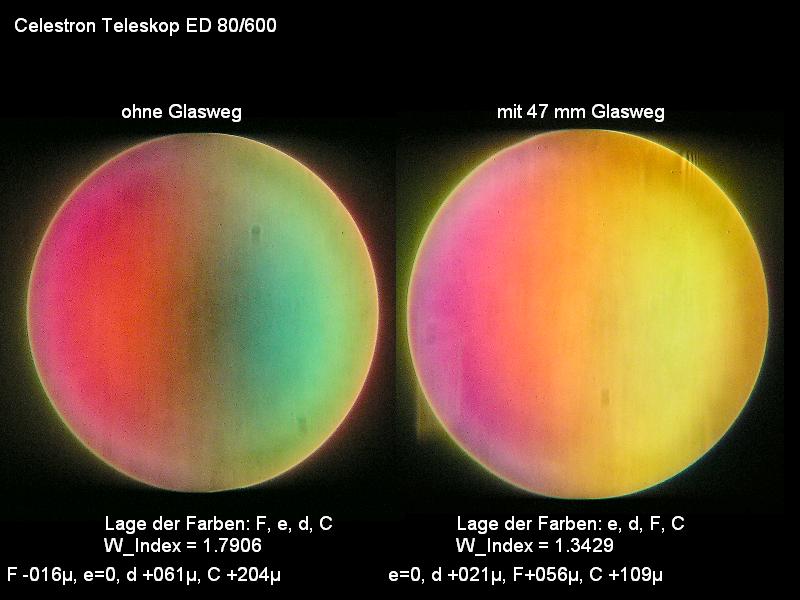

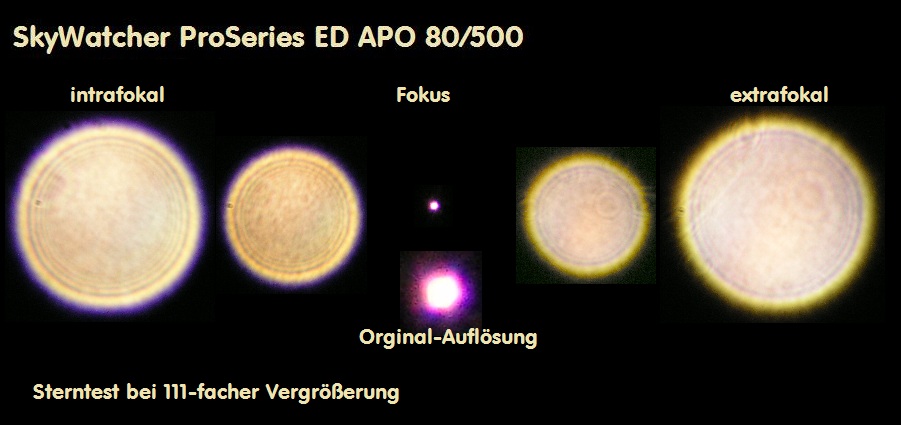

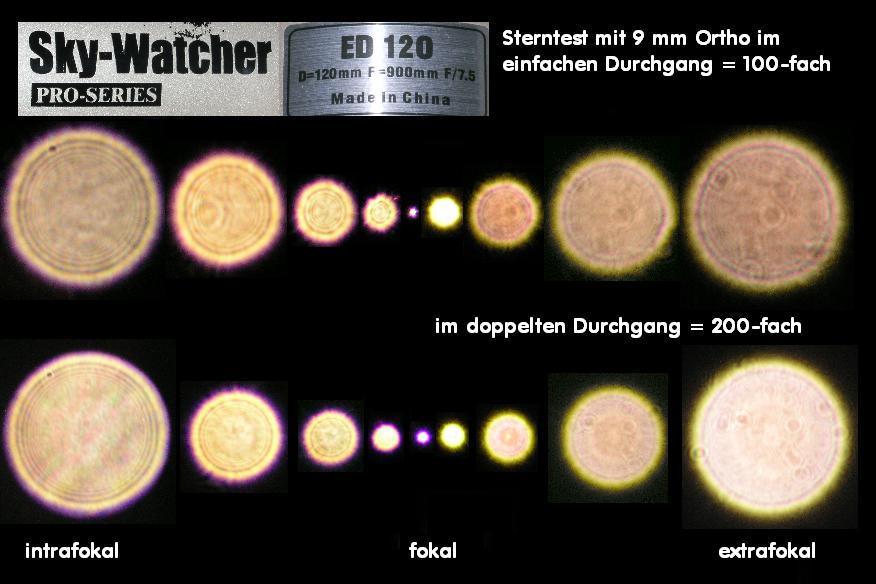

Ganz anders der übliche Sterntest außerhalb vom Fokus: Hier gibt der Farbrand intra- bzw. extrafokal Auskunft darüber, wie farbrein ein Refraktor

ist. Hier läßt sich klar der ED-APO erkennen und auch grobe Fehler wie Über- bzw. Unterkorrektur oder andere Flächen-Auffälligkeiten. Prinzipiell

muß der Sterntest immer im Verbund mit den anderen Test gesehen werden. Und erst bei Übereinstimmung steigt die Gewißheit, daß es sich um

einen bestimmten Fehler-Typ handelt.

Je nach gewählter Vergrößerung fällt das Bild anders aus, mit niedriger Vergrößerung sinkt demzufolge der Informationswert. Artefakte im

jeweiligen Bild lassen sich zurückführen auf verwendete Okulare oder Staubteilchen im Kamera-Objektiv, müssen also nicht unbedingt etwas

mit dem Teleskop selbst zu tun haben. Auch die Kamera-Verschlußzeiten können den Bildeindruck verfälschen. Üblicherweise verwende ich

beim normalen Sterntest immer ein 9 mm Kellner-Okular mit den daraus resultierenden Vergrößerungen.

-

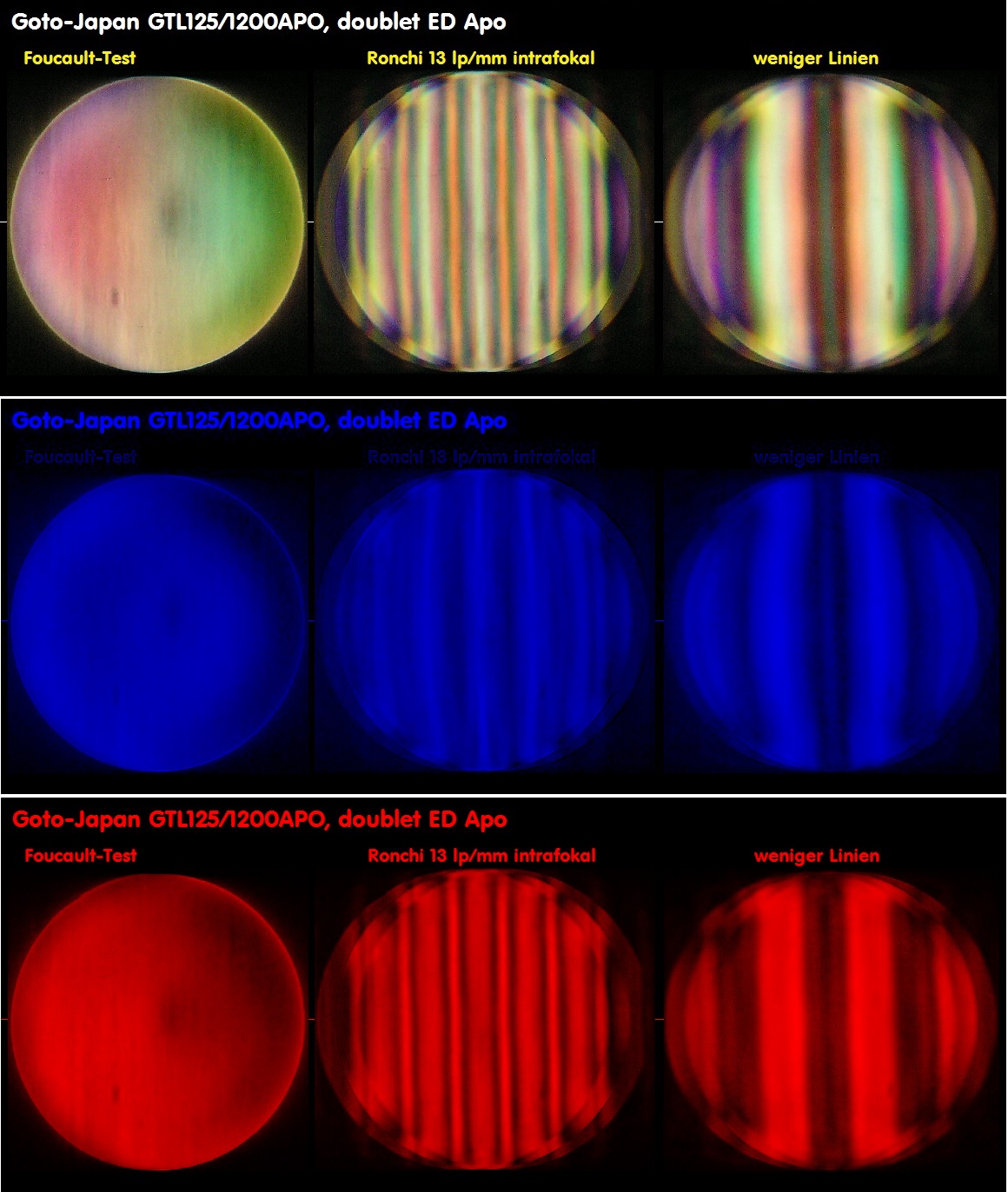

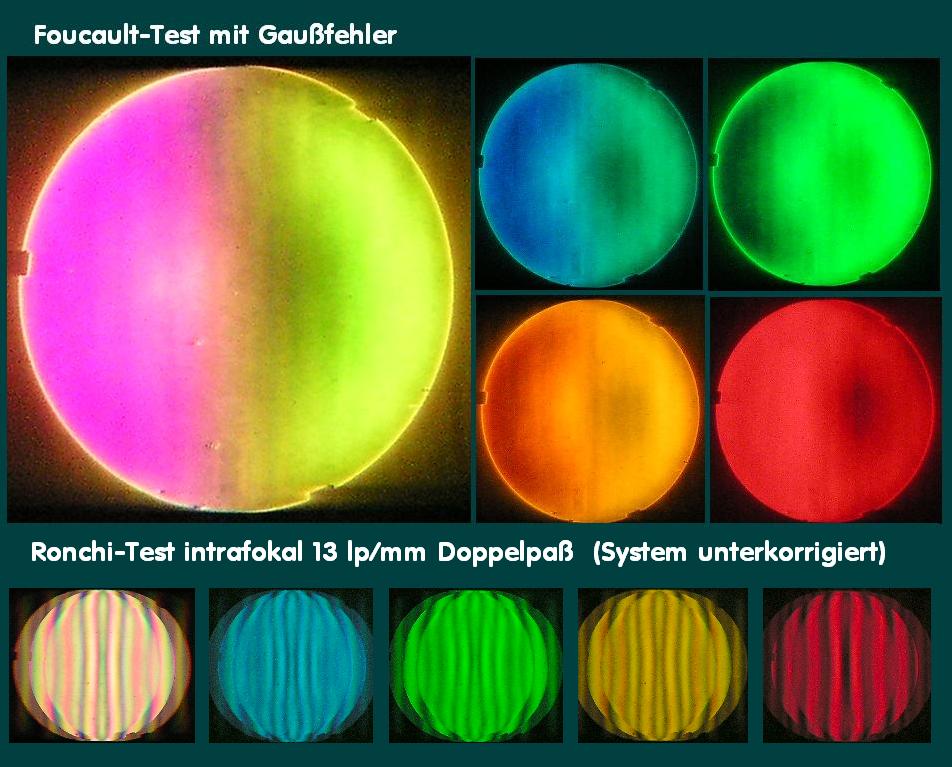

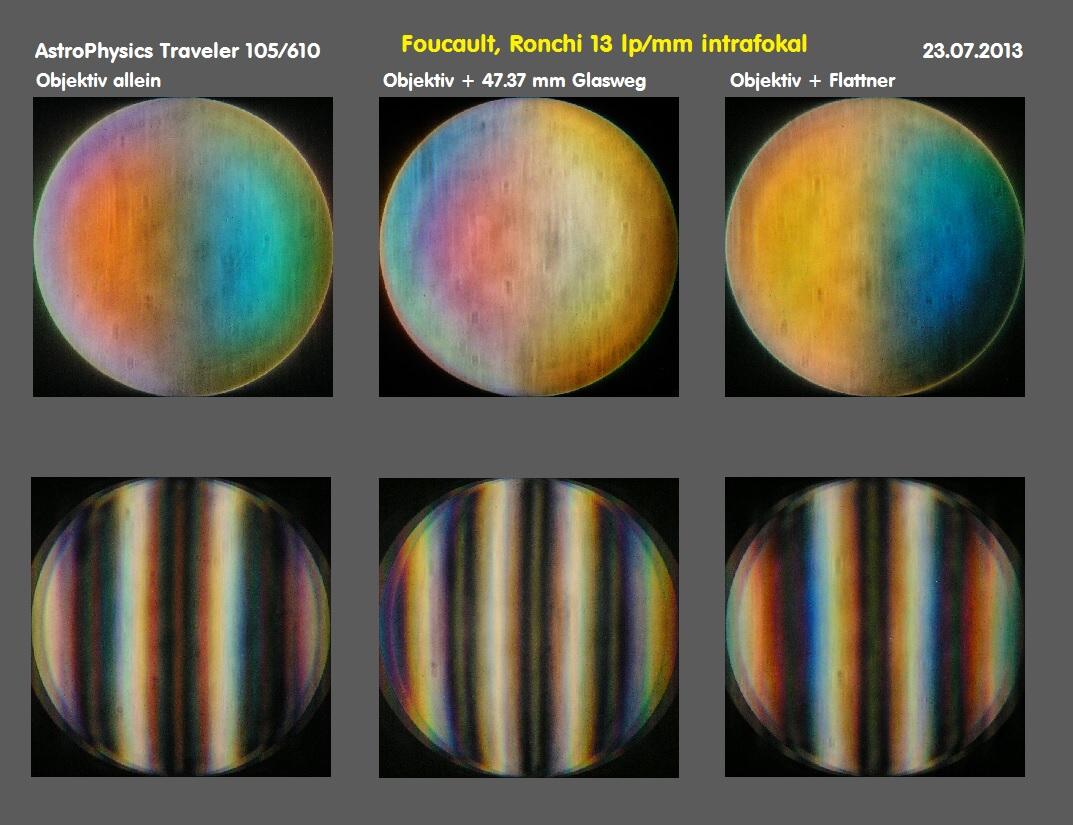

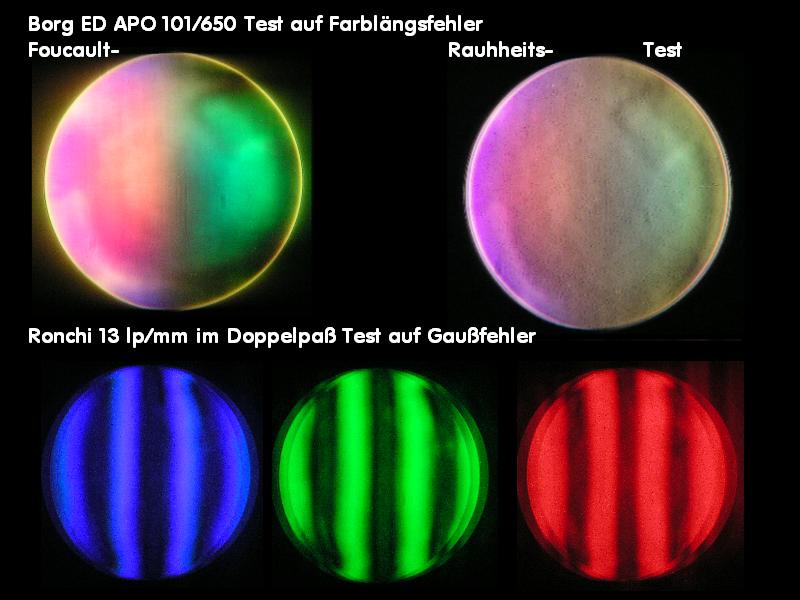

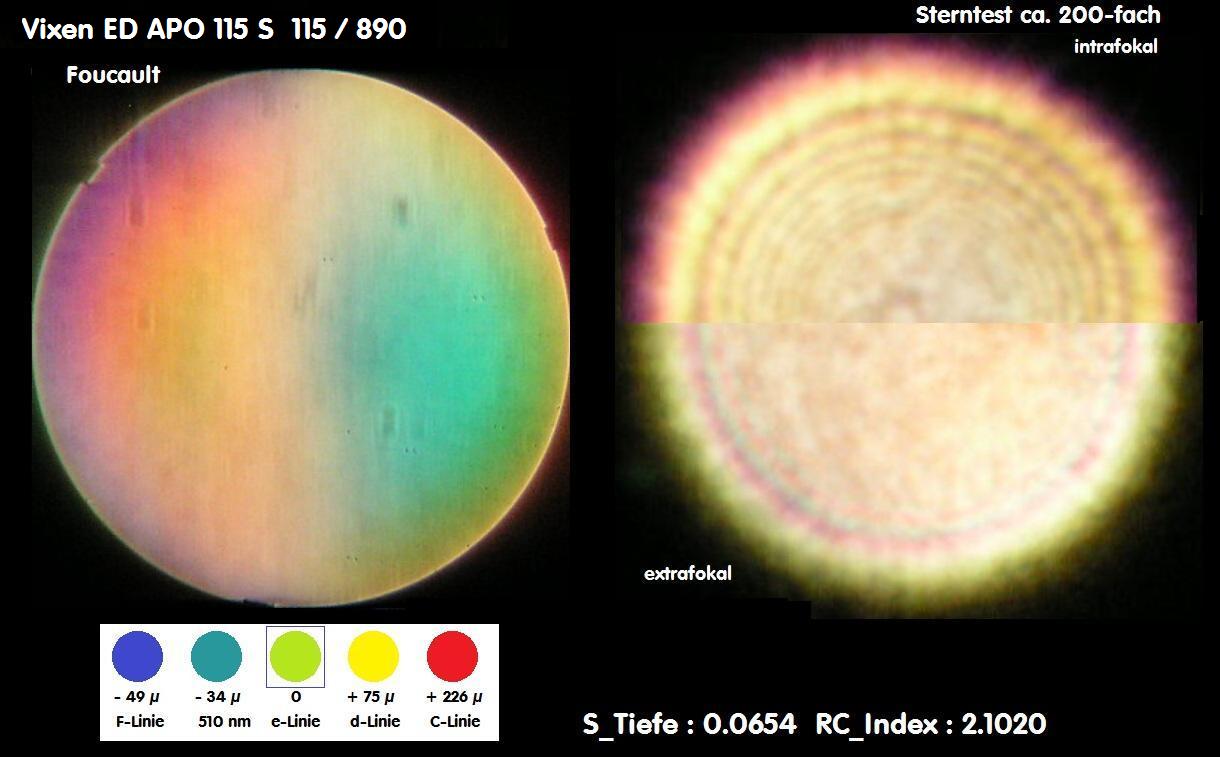

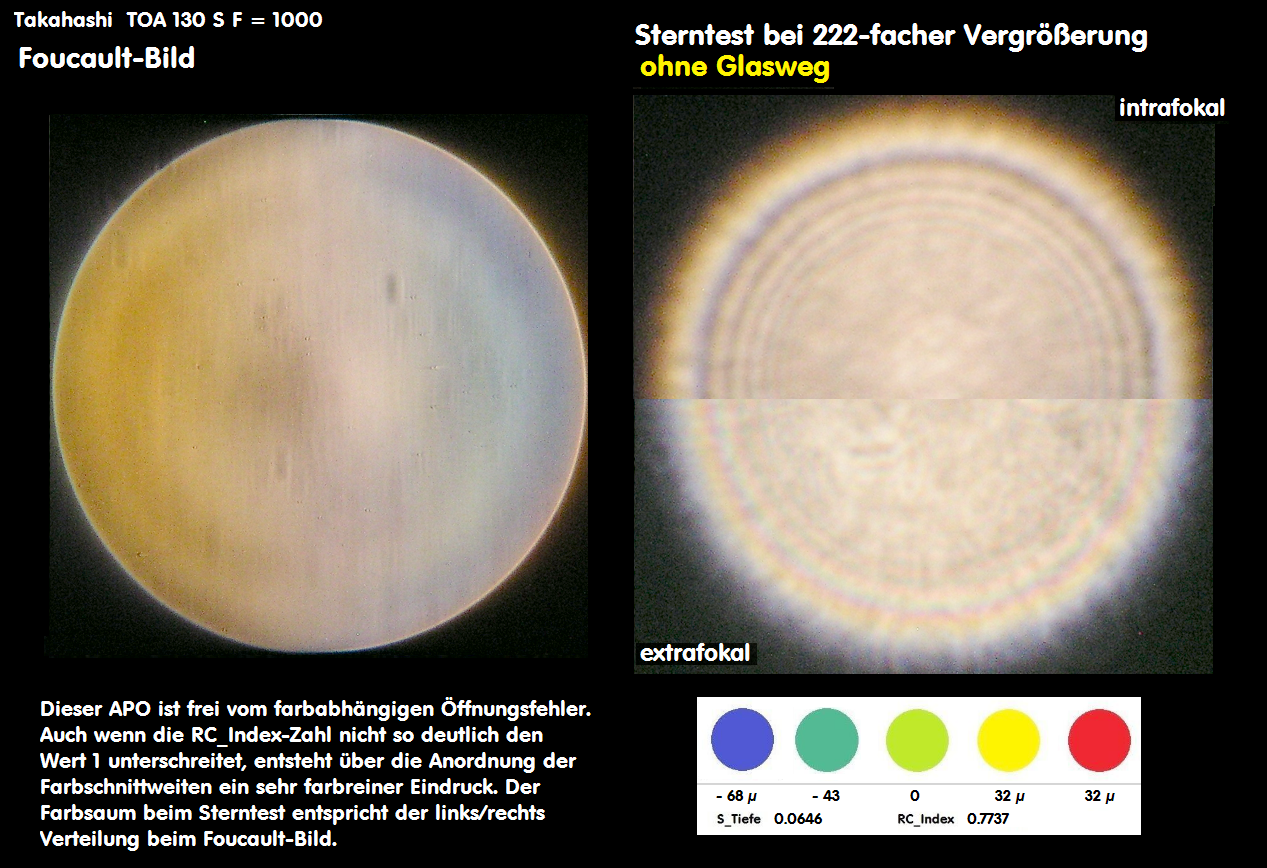

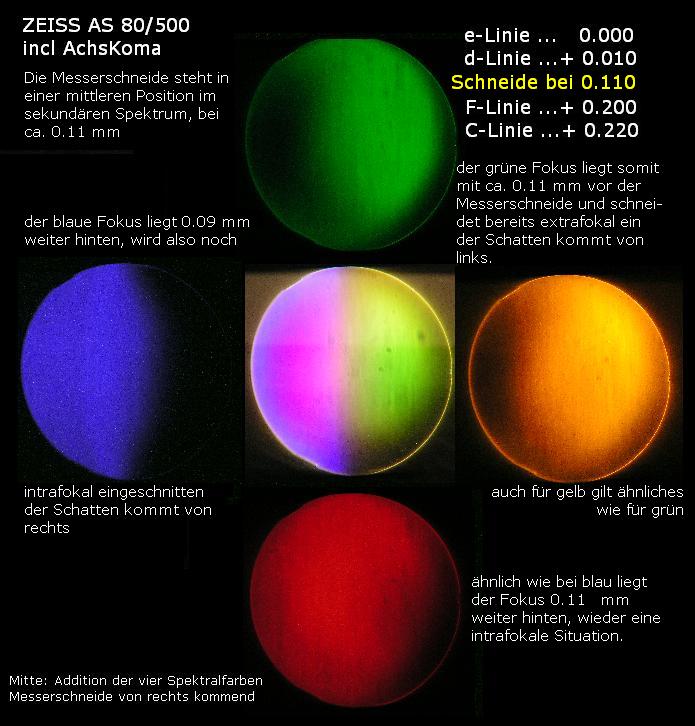

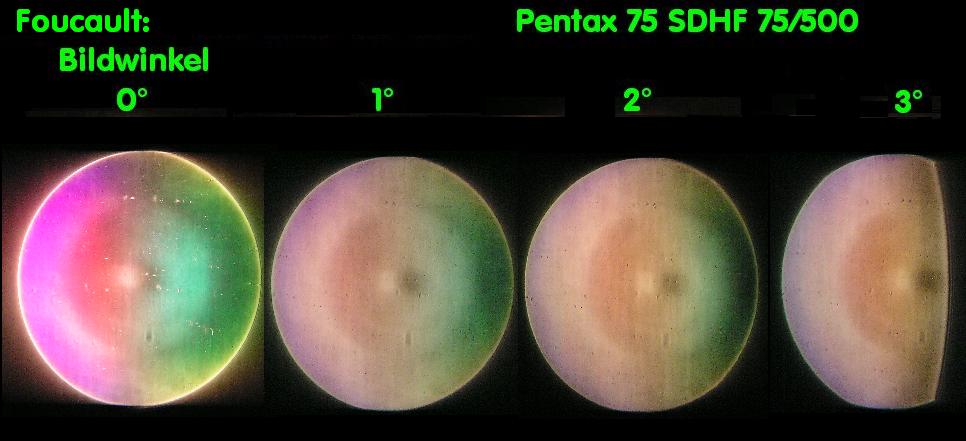

Auch der Foucault- und Ronchi-Test kann viel über ein Refraktor-System aussagen. Bei Foucault wäre die Farbverteilung an einer senkrechten Mittelachse

ein Hinweis, daß es sich um einen farbreinen ZweiLinser handelt, dessen Sphärische Aberration im überaus empfindlichen Foucault-Test noch gut zu sehen

ist Diese Sphärische Aberration taucht im Ronchi-Test ebenfalls ganz "zart" wieder auf und ist nur meßtechnisch nachweisbar.

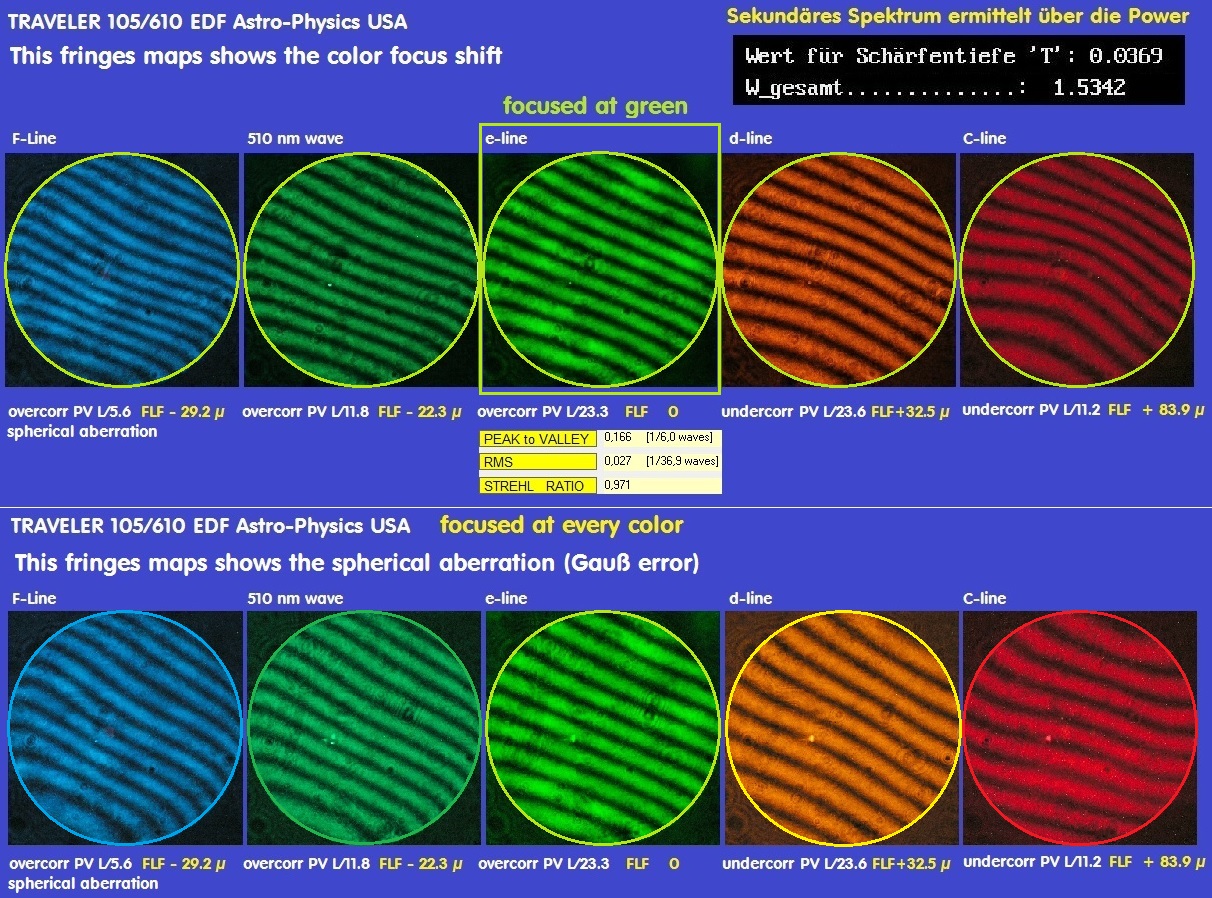

Bei einem Farbauszug dieser beiden Tests wird bei Blau die Überkorrektur sichtbar, während das Optimum offenbar bei Rot liegt, somit der Strehl dort

noch höher sein kann .

-

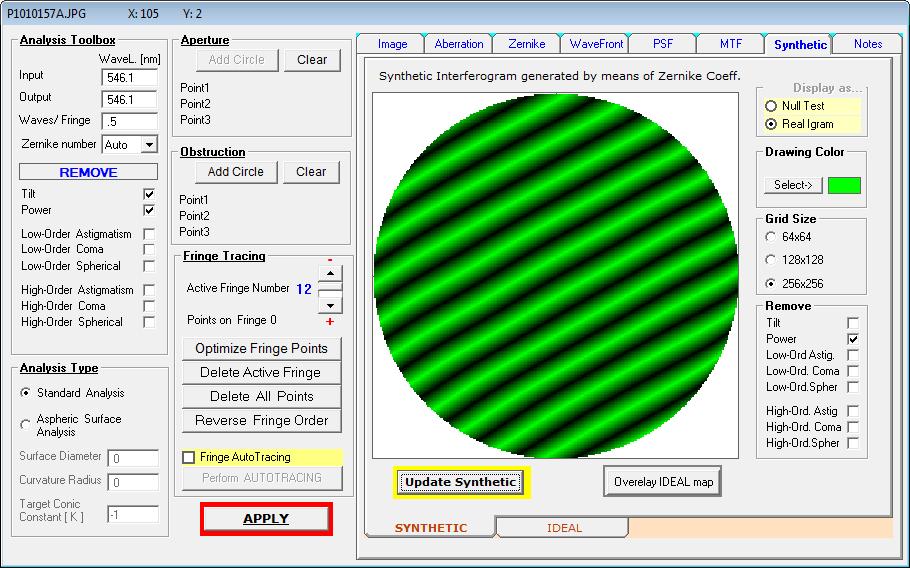

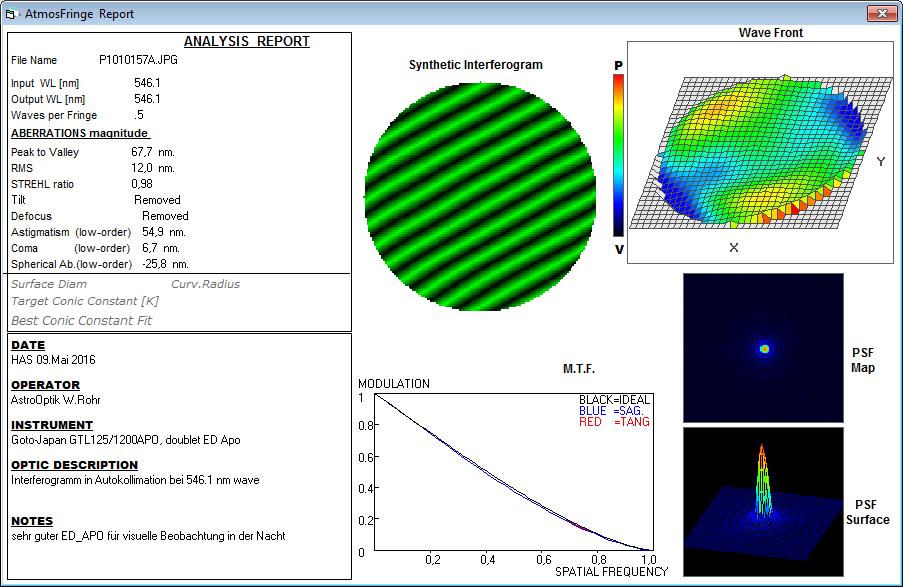

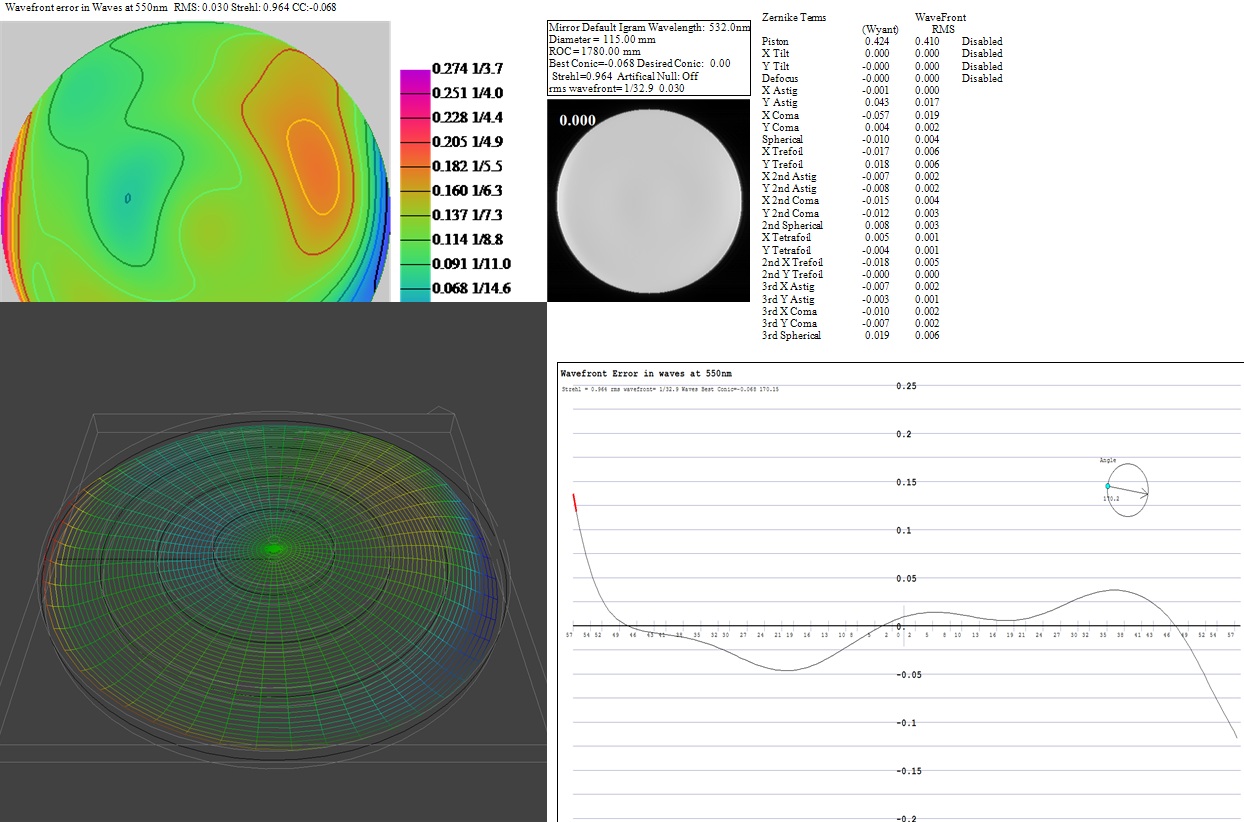

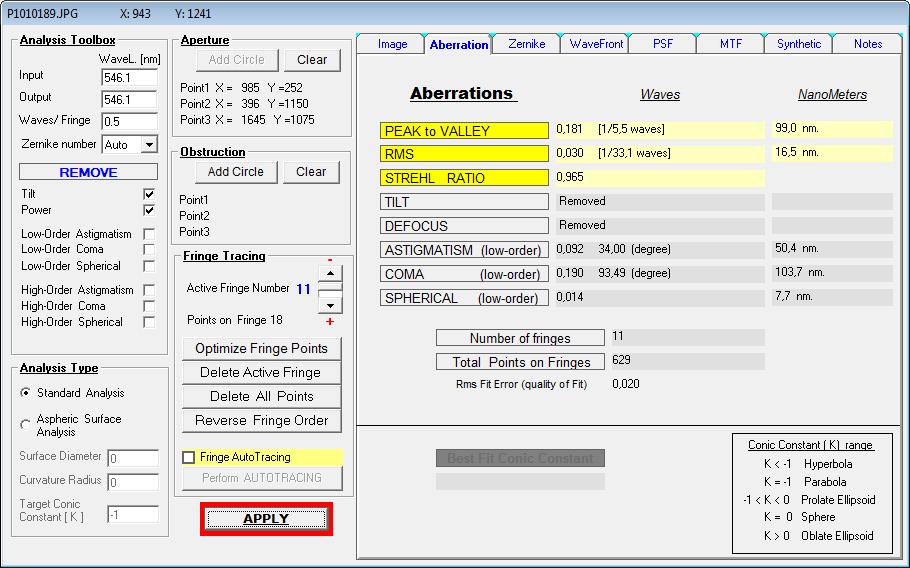

Üblicherweise wird jedoch der Strehlwert in der Hauptfarbe Grün angegeben, entweder bei 532 nm wave, oder hier bei der e-Linie mit 546.1 nm wave.

-

Die Wellenfront-Darstellung ...

-

Die Energie-Verteilung, genannt Point Spread Function . . .

-

Und der Test-Report mit den einsclägigen Daten.

-

Wer nach weiteren Informationen sucht, wird hier fündig:

http://www.apm-telescopes.de/en/onstock/goto-japan-gtl125-1200apo-doublet-ed-apo

Leider vermisse ich noch weitere technische Daten - sie werden vermutlich in Kürze nachgeliefert.

-

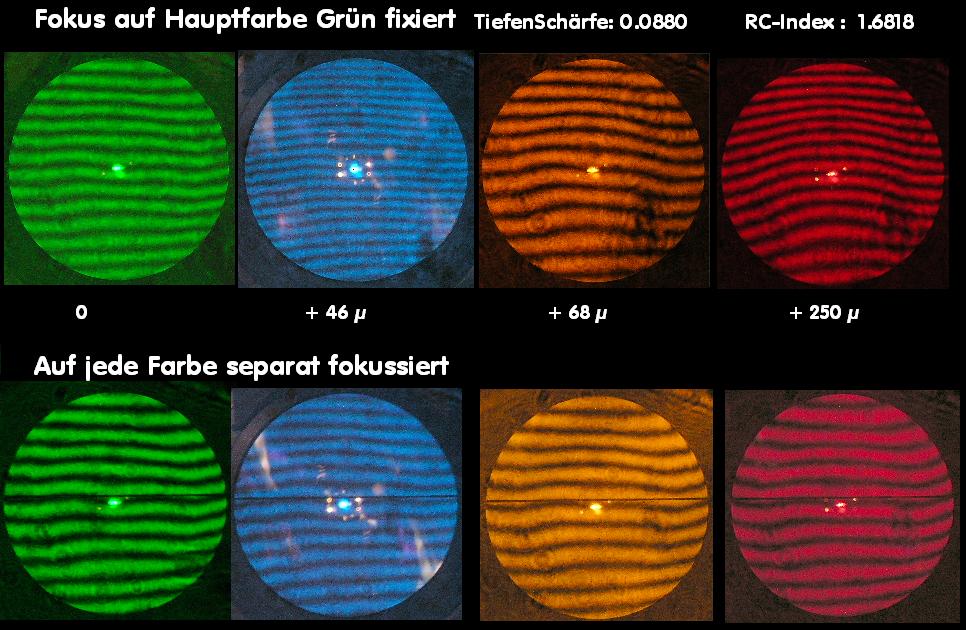

Das Sekundäre Spektrum, also die Anordnung der Spektral-Farben, sowie der Abstände zur HauptFarbe Grün, folgt je nach System bestimmten Gesetzen:

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/9-beitraege/01-aeltere-berichte-auf-rohr-aiax-de-alles-ueber-apos/63-gauss-und-farblaengsfehler-bei-interferogrammen

Bei einem Doublet ist dies eine waagerecht liegende Parabel-Kurve mit dem Effekt, daß Grün immer an vorderster bzw. 1 Stelle seinen Farbschnittpunkt

hat, gefolgt von Blau, Gelb und Rot, wenn das Teleskop für die Nacht benutzt werden soll, weil das lange Spektrum in der Nacht kaum wahr-

genommen wird, siehe hier: http://rohr.aiax.de/@Muster_Curve.png

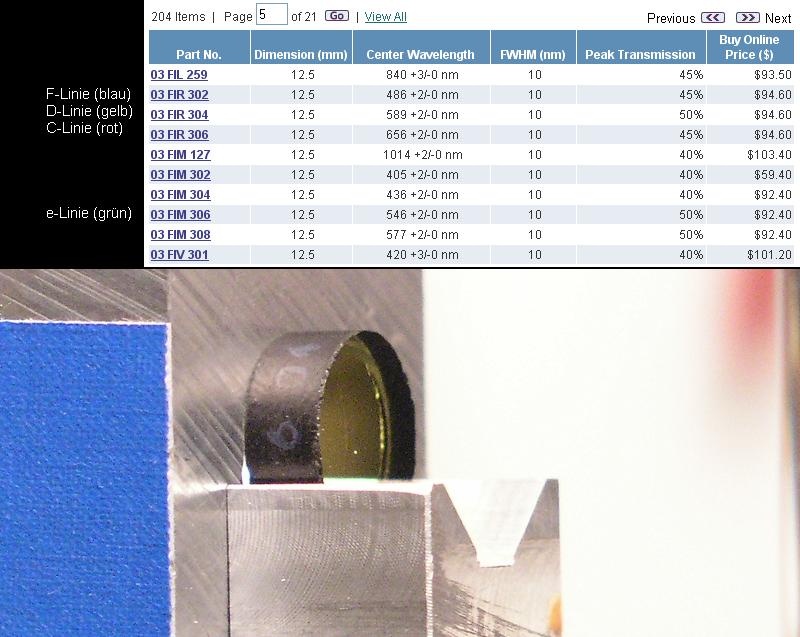

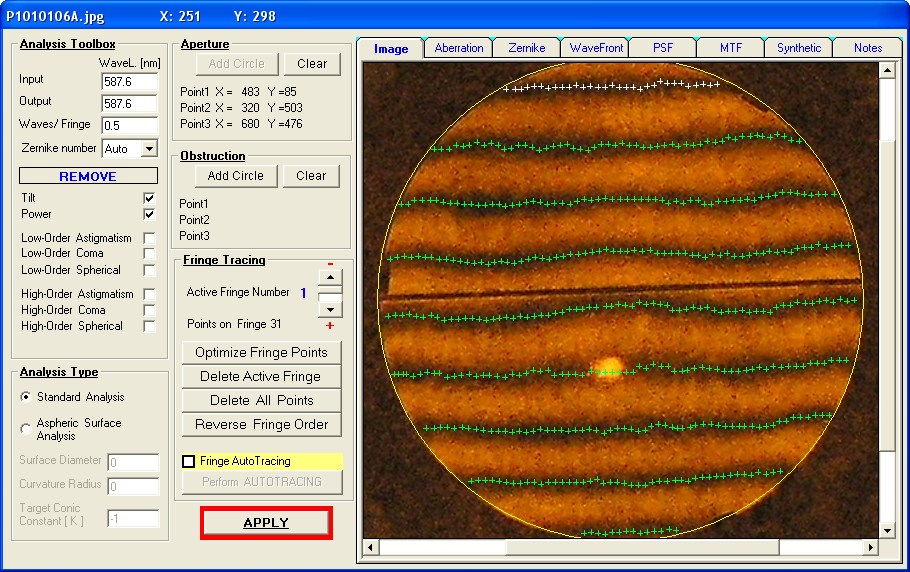

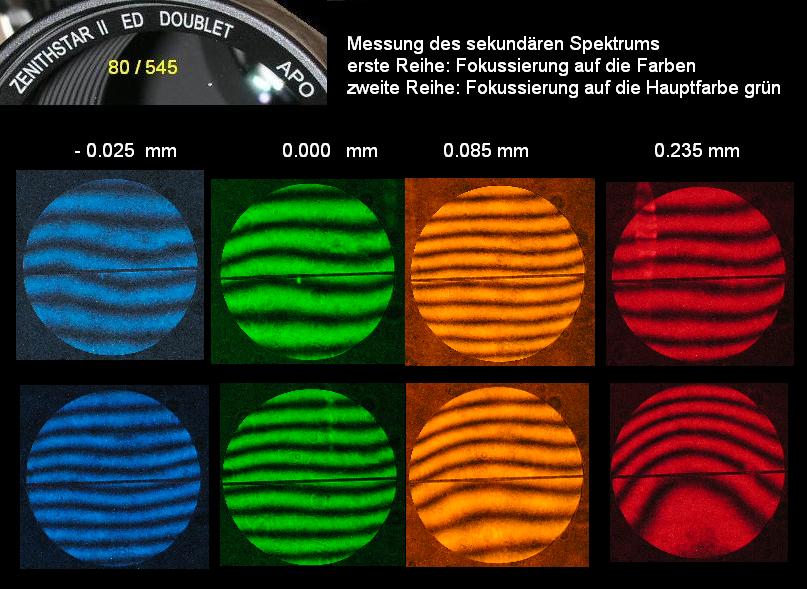

Zur Vermessung der Farbschnittweiten der Spektralfarben kann man entweder eine 0.001 mm Digitale Meßuhr verwenden, indem man jeweils

auf die einzelnen Farben fokussiert und somit die Differenz ausmißt, die bei der Fokussierung entsteht. Oder aber man fokussiert auf die Haupt-

farbe Grün, und wechselt nur noch die Interferenzfilter, wie es in der oberen Reihe des nächsten Bildes gemacht wurde. Dann entsteht mit der

Hauptfarbe Grün beginnend eine Defokussierung bzw. Power, aus der man den Farblängsfehler zu Grün berechnen kann, was hier dargestellt

wird. In beiden Fällen sollte man zu ähnlichen bzw. gleichen Ergebnissen kommen. Beide Verfahren haben jedoch die üblichen Unschärfen:

Mit einer 0.001 Meßuhr wird man über eine Meß-Serie die richtigen Abstände suchen müssen, bei der Umrechnung kommt es auf die sorgfältige

Auswertung der Power in den Farb-Interferogrammen an, auch da kann es zu Streuungen kommen. Wenn beide Verfahren zu unterschiedlichen

Ergebnissen kommen, dann sucht man erst einmal den möglichen Fehler. In diesem Fall bestätigten sich die jeweiligen Ergebnisse.

-

Dazu passend die jeweiligen Zahlen

Und zuletzt die daraus ermittelte RC_Index-Zahl. Je nach Tag- oder Nacht-Beobachtung ergibt sich aus der Farb-Wahrnehmung eine andere

"theoretische" RC_Indexzahl, die man wiederum differenzieren muß nach Art der Objekte, die man in der Nacht jeweils beobachtet. Eine

prinzipielle Diskussion läßt sich hier also auch nur eingeschränkt führen.

-

Und das 2.Auswertungs-Verfahren über die Umrechnung Power in Farblängsfehler, die an manchen Stellen etwas genauer erscheint.

Über den Stern-Test die Farbsituation erfassen zu wollen, erscheint mir zuwenig reproduzierbar zu sein, weil sich persönliche Erfahrungen

sehr viel schlechter sprachlich überzeugend vermitteln lassen und weil die Farbwahrnehmung auch noch einmal differenziert betrachtet

werden müßte.

-

und ein etwas höheres Strehl-Ergebnis bei Rot = 656.3 nm wave.

-

www.goto.co.jp/english/corporation/corpo_history.html

http://www.goto.co.jp/english/product/telescope/l_size_telescope.html

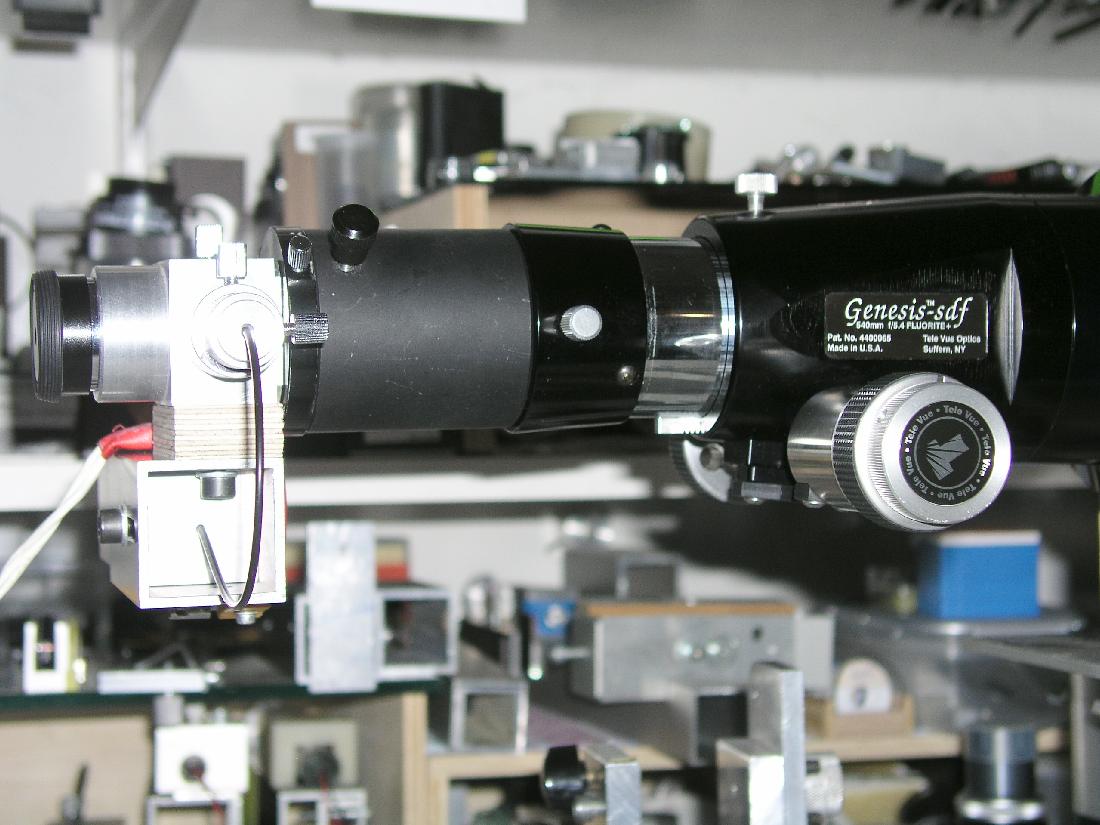

B041B TeleVue 100/540 Petzval-System für die Astro-Fotografie - die Holzhammer-Technik 25.04.2016

Ein Petzval-System ist prinzipiell für die Astro-Fotografie gedacht. Insofern kann man es so herstellen, daß es diesen Ansprüchen genügt.

mehr aber auch nicht. Für visuelle Ansprüche wird man deshalb immer an der mangelhaften technischen Ausführung scheitern, wie im vor-

liegenden Fall - bereits der dritte Sanierungs-Fall in meiner Sammlung! Siehe auch diesen Link

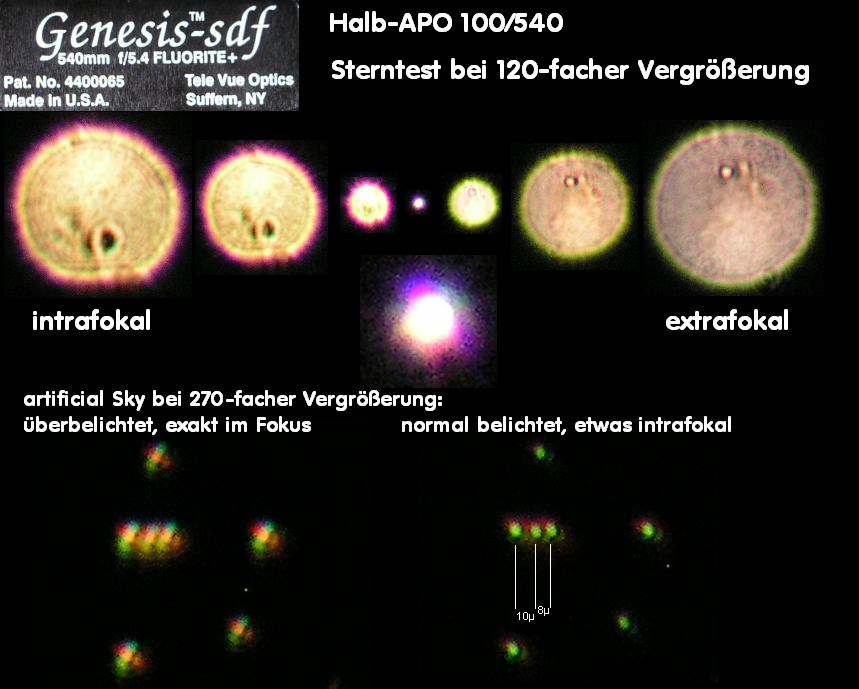

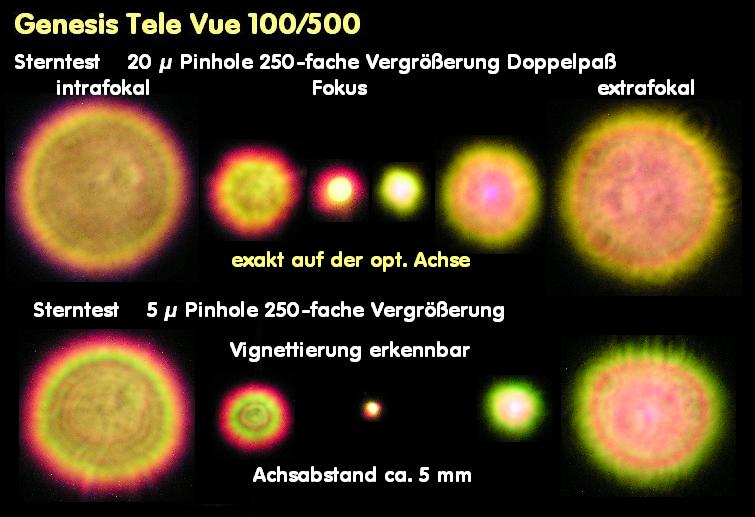

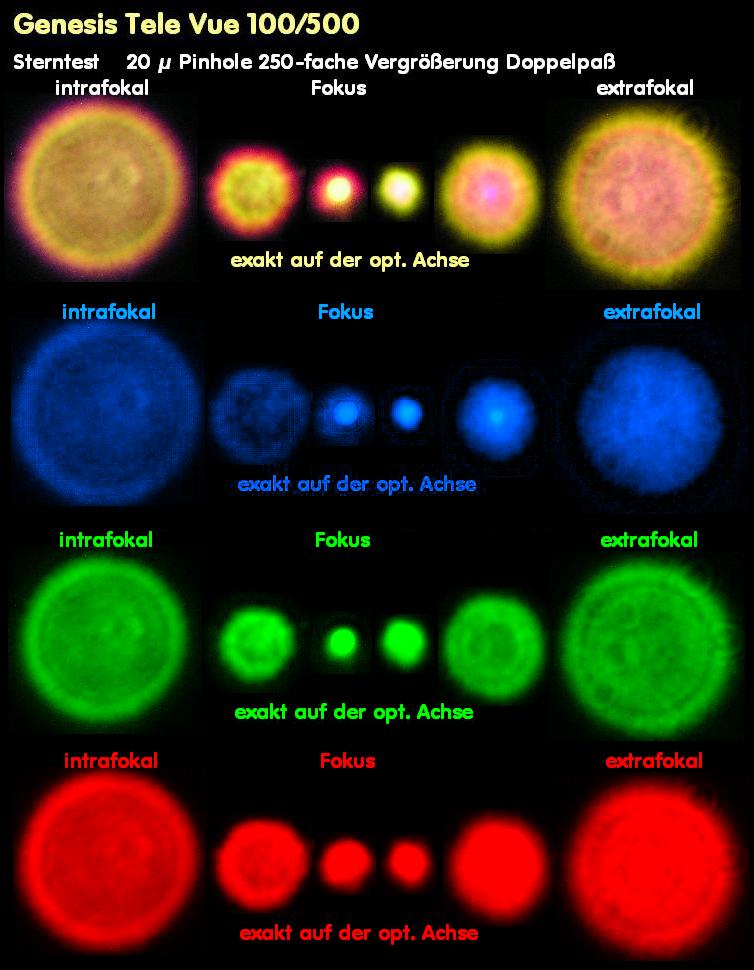

B041 * Genesis sdf 102 / 540 die Holzhammer-Methode 16. März 2010

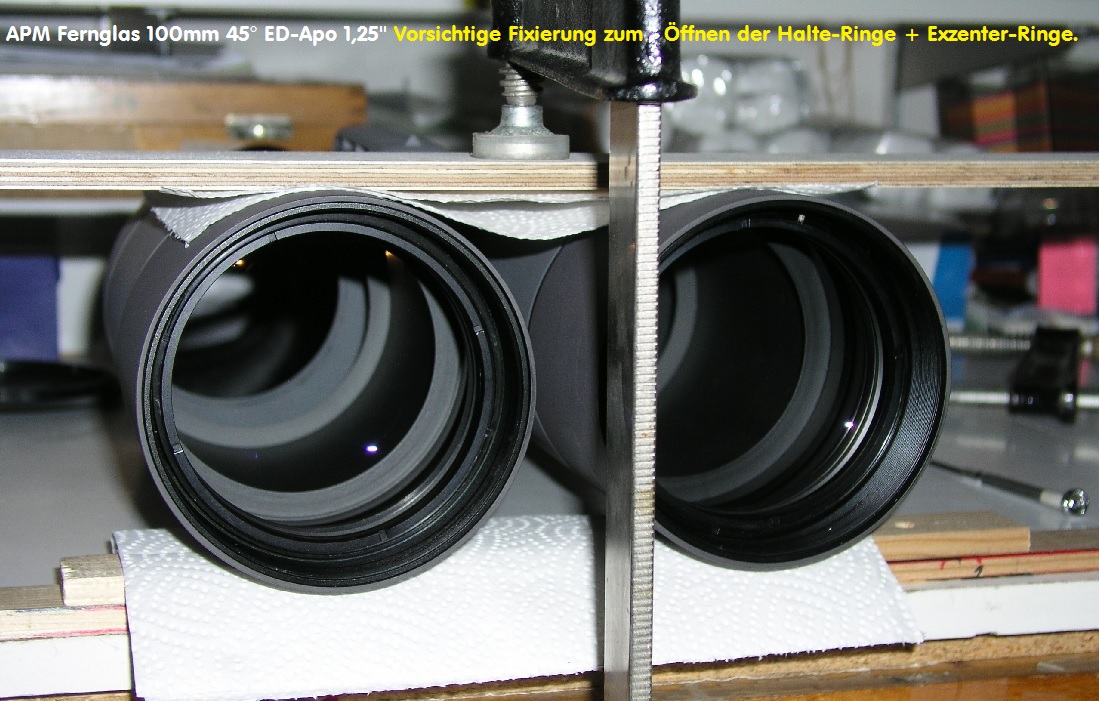

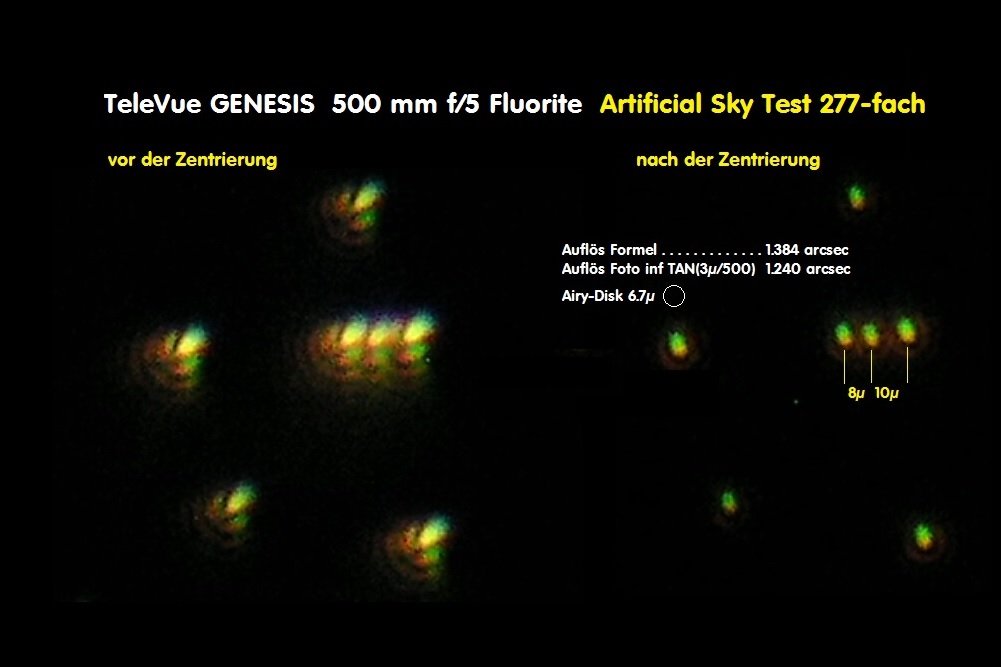

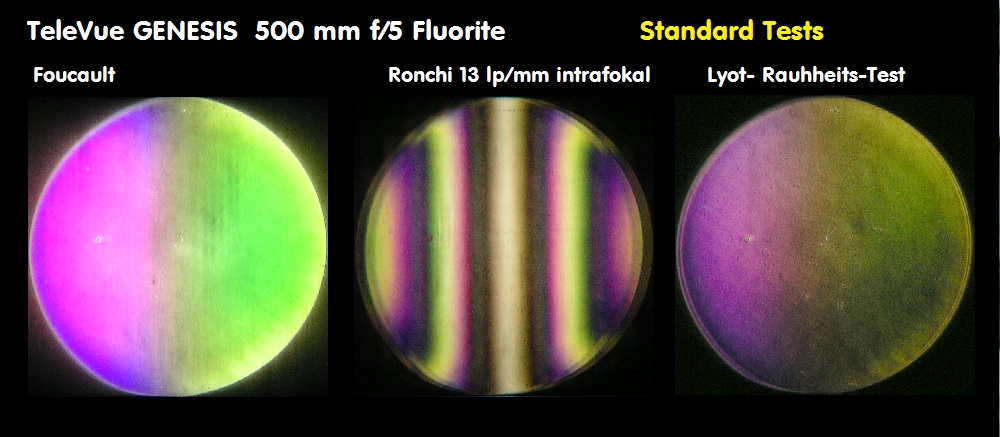

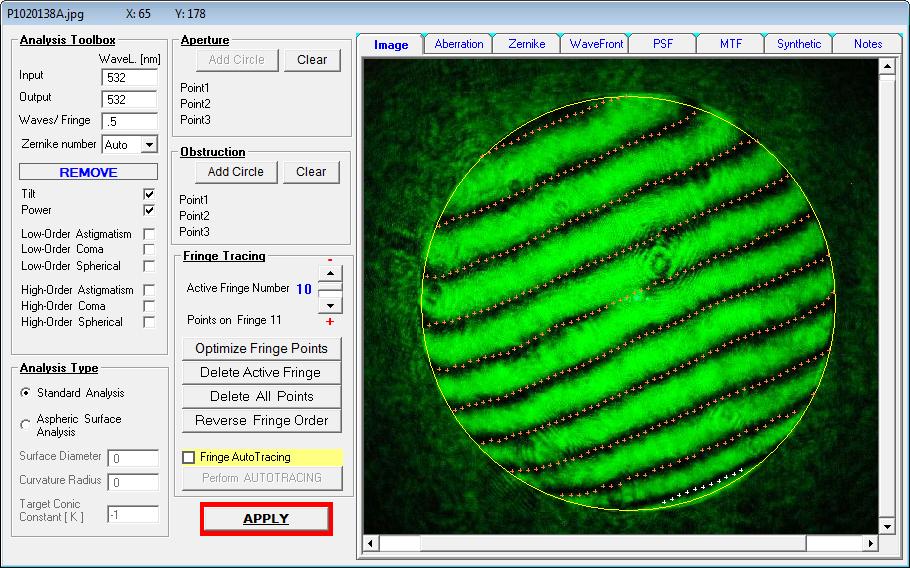

B041A * TeleVue GENESIS 500 mm f5 Fluorite abermals die Holzhammer-Technik 30.04.2014

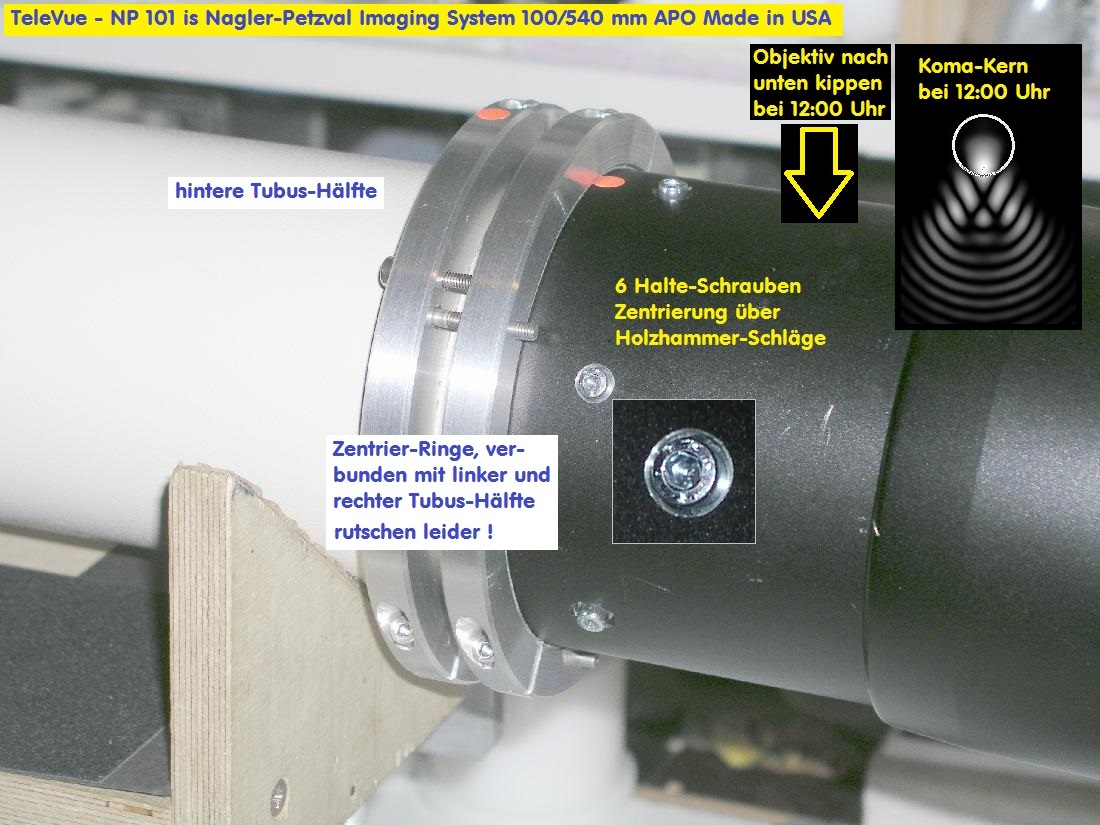

Es ist eine verwegene Idee, einen Tubus nur deswegen in zwei Teile zu zerlegen, damit man von hinten eine Tau-Kappe drüber schieben kann.

Jedenfalls ist die Konstruktion dermaßen unprofessionell, sodaß man ohne einen Holzhammer dieses System nicht zentrieren kann: So muß

man mit genau berechneten Schlägen immer dort auf den vorderen Tubus schlagen, wo der Koma-Kern zu sehen ist. Man entwickelt nach einiger

Zeit das nötige Feingefühl, wie heftig der Schlag sein muß. Man könnte das natürlich auch als eine der üblichen Soll-Bruchstellen annehmen - sonst

würde sich ja keiner immer wieder ein neues Teleskop kaufen, wenn es für immer funktionieren würde. In meinem Fall hatte sich schon ein Heer

an Bastlern angesprochen gefühlt, und nach Kräften die Gewindebohrungen ruiniert, auch noch einen Doppel-Ring anfertigen lassen, der zwar leider nicht

beim Zentrieren hilft, dafür aber auf dem Tubus-Teil links und rechts herum-rutscht, und zu allem Überfluß eine bereits erzielte Zentrierung zerstört,

nur weil diese Ringe die beiden Tubus-Teile quetschen. Bei Takahashi beispielsweise wurde dieses Problem mit einem Flansch vorbildlich gelöst. Bis

nach USA hat sich das leider noch nicht herumgesprochen - da ist also weiterhin der Wurm drin - "Made in USA" halt. (In Anlehnung an das

Gedicht von Heinz Erhardt.)

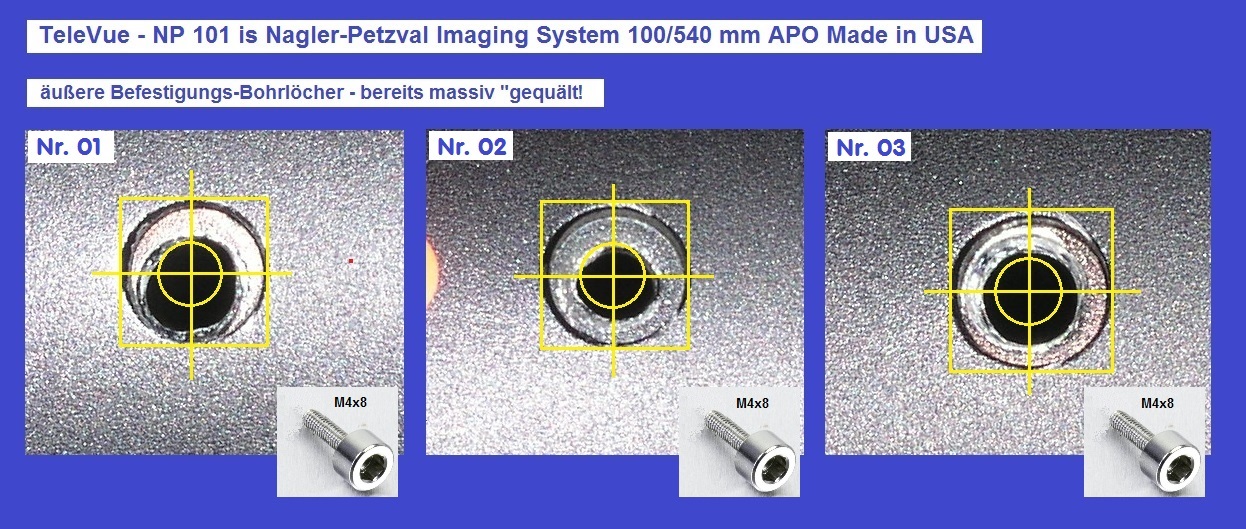

Zusammenfassend sind im linken Tubus-Teil bereits 6 Gewindelöcher vorhanden, was zeigt, daß dieser Tubus bereits heftig bearbeitet

worden war. Auch der RC_Indexwert von 1.4114 zeigt, daß man es mit einem Halb-APO zu tun hat: Ein Zit: "SahneTeil" mit einer selten

perfekten Optik, kann sich also nur auf den Teleskop-Typ von TeleVue beziehen, siehe die Links oben.

-

Spätestens, wenn man die beiden Tubus-Teile auseinander-zieht, blickt man auf eine Reihe von Versuchen, eine völlig untaugliche Hersteller-

Technik im Nachhinein korrigieren zu wollen: Weil drei Halte- und vermeintliche "Zentrierschrauben" das Dilemma nicht halten können, wurden

selbige so fest zugedreht, daß die Gewinde ihren Geist aufgaben. Dann ergriff der Handwerker einschneidende Maßnahmen, und schnitt drei

neue Gewinde-Löcher in den linken Teil vom Tubus. Da waren es dann schon sechs.

-

Dann hat aber der Bastler oder sein Nachfolger gemerkt, daß die Bohrungen des rechten Tubus-Teils leicht versetzt sind (man muß nämlich

diesen Teil holz-hammer-mäßig verkippen (zentrieren), und nun mußte man diese hier gezeigten Bohrungen nacharbeiten: Sowohl die Bohrungen

selbst, aber auch die noch beigefügten Beilag-Scheibchen. Ganz schön schweißtreibend. Aber immer noch Murks.

-

Danach suchte man die Doppelring-Lösung. Der linke Ring hält sich am linken Tubus-Teil fest, der recht Ring soll den rechten Tubus-Teil kontrolliert

kippen - so dachte man wenigsten. Der allerdings hustete dem Werktätigen etwas und rutsche auf dem schwarzen Tubus lediglich hin und her: Man

hatte sicherheitshalber noch einen Velourstreifen dazwischen geklebt. Besser und haltbarer wäre es gewesen, wenn man beide Ringe auf den

jeweiligen Tubus-Teil aufgeklebt hätte, damit diese Ringe fest verbunden sind und damit auch die Verkippung wahrscheinlicher wird. Da aber die

beiden Tubusteile "Prüzisions"-Teile sind, führt ein Festschrauben dieser Ringe zur Quetschung des jeweiligen Tubus-Teils, und eine bereits er-

zielte Holzhammer-Zentrierung wird erneut gnadenlos "zerquetscht" und fällt unvermutet in irgendeine Koma-Figur zurück. Diese beiden ALU-Ringe

würden erst funktionieren, wenn sie fest durch Verklebung und Verschraubung mit beiden Tubus-Teilen verbunden sind. Das aber wiederum nur

im Zusammen-Spiel mit den 6 Halteschrauben. Das wäre dann eine Art Flansch-Lösung, die nur zusammen funktioniert, also ständig gegen-

geprüft werden muß, wie sich die Zentrierung dabei verändert bzw. die Fehler Astigmatismus und Koma.

Daraufhin drehte ich den vorderen Tubus um ganze 30° axial und schnitt nun 6 neue Gewinde-Bohrung in den jungfräulichen Tubus-Teil: Das aber

jeweils so, daß ich nach jeder Bohrung prüfte, ob die Hammerschlag-Zentrierung noch nachgearbeitet werden muß. Nur so lassen sich die neuen

Bohrlöcher auch dorthin bohren, wo sie nach einer perfekten Zentrierung eigentlich sein müssen - sonst müßte man erneut die Bohrlöcher

nacharbeiten. Danach werden diese Bohrungen noch um 2 mm gesenkt, damit die Zylinderkopfschrauben ein wenig im Tubus verschwindet. Das

dann noch vorhandene Spiel sollte für eine Hammerschlag-Zentrierung ausreichen.

Man muß sich also entscheiden: Für fotografische Zwecke wäre dieser Tubus ausreichend, für visuelle Ansprüche sollte man einen neuen Tubus

bauen, ohne diese fachmännischen Mängel. Nur stellt sich die grundsätzliche Frage, wie sinnvoll das ist.

Arbeitsschritte:

- beide Tubus-Teile bis Anschlag ineinanderschieben, als Anschlag dient der linke ALU-Ring, an den rechten Tubus-Teil geschoben

- diesen 30° achsial gedreht, 1. Gewindeloch zentrisch zu Schraubloch gebohrt, 1. Halteschraube eingesetzt, System zentrieren

- 2. Gewindeloch 3.3 mm zentrisch bohren, 2. Halteschrauben+ Beilag-Scheibe einsetzen, System zentrieren

- 3. Gewindeloch ebenfalls bohren, 3. Halteschrauben+Beilag-Scheibe einsetzen, System sorgfältig zentrieren.

- 4./5./6. Gewinde-Loch anzeichnen, in Halterung bohren und Gewinde M4 schneiden.

- im rechten Tubus auf 4.4 mm aufbohren und mit M4 Flachsenker knapp 2mm einsenken.

- 4./5./6. Halteschrauben eingesetzt und Zentrierung erneut überprüft. Danach optisch erneut vermessen.

Gewinde-Löcher stimmen weitest-gehend mit Zentrierung überein. Markierung für beidseitige Tubus-Position angebracht.

Der Sterntest zeigt ein vergleisweise farbreines System - nur das ist noch lange kein Grund, Arbeit und Ergeiz und Geld zu investieren, in der Hoffnung,

die Hersteller-Mängel korrigieren zu können. Man kann aus einem Volkswagen keinen Porsche zaubern.

Zum Vergleich: B041 * Genesis sdf 102 / 540, B041A * TeleVue GENESIS 500 mm f5

Insofern ist das Sekundäre Spektrum aufschlußreich - es handelt sich um einen normalen APO, mehr aber auch nicht. Die LZOS-Optiken sind

sehr viel überzeugender hergestellt und steigern somit auch die Lust, diese zu testen. Da käme auch keiner auf die Idee, die Zentrierung mit

einem Holzhammer zu lösen.

-

In diesem Fall ist die blaue Schnittweite ähnlich weit vor grün liegend, wie die rote Schnittweite dahinter liegt, sodaß in der Nacht kaum ein

farbreinerer Eindruck entstehen kann, weil man Rot nur eingeschränkt wahrnimmt. (Siehe auch Farblängsfehler bei Refraktoren.)

-

Danach noch die übliche Strehl-Auswertung bei 546.1 nm wave = e-Linie.

-

-

-

Zum jetzigen Zeitpunkt sollte man mit 0.95 Strehl zufrieden sein können. Ein ruppiger Umgang mit dem Teleskop ist trotzdem nicht empfehlens-

wert. Aber solange man damit fotografiert, wird man kaum was merken: Es wurde eigentlich für fotografische Zwecke gebaut, und genau das

sollte man nun wirklich nicht vergessen.

-

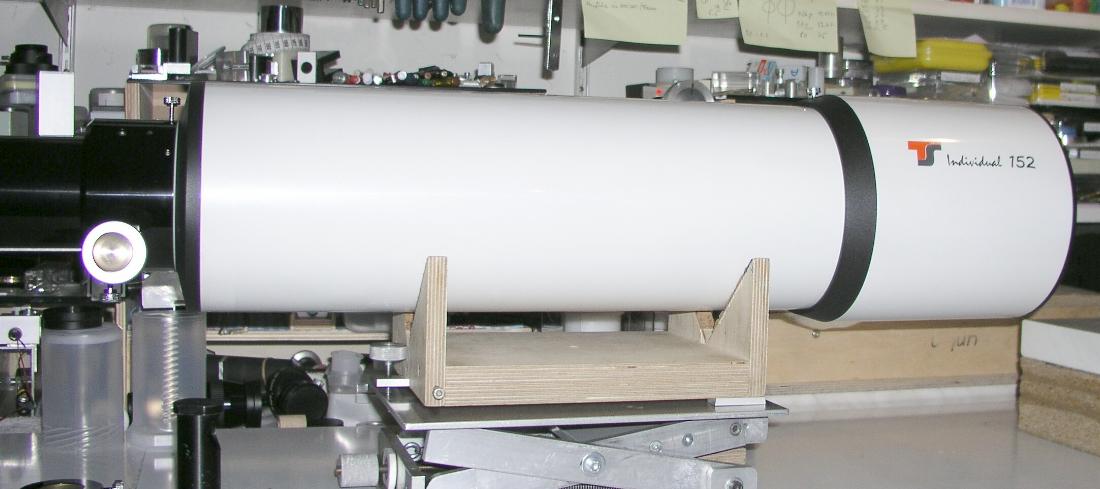

B044A * APM Dublet ED 152/1200 - in der Nacht ein APO - 11.04.2016

Der Treppenwitz des Gerd Düring:

Die wohlwollende Darstellung meines Berichtes zur differenzierten Farb-Wahrnehmung am Tag sowie in der Nacht bei einem

Referaktor-Teleskop (hier der ED-APO von G.Düring) führt bei diesem "Designer" zu einer unverständlichen Attacke auf Astro-

Treff: http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=196550&whichpage=1 Hintergrund ist offenbar, daß ich mich mit dem von

ihm propagierten "Polystrehl-Begriff" so gar nicht anfreunden kann, und ihm dies auf unserem Forum unmißverständlich erklärt

hatte. Auf eine Antwort auf meine Argumente warte ich bisher vergebens.

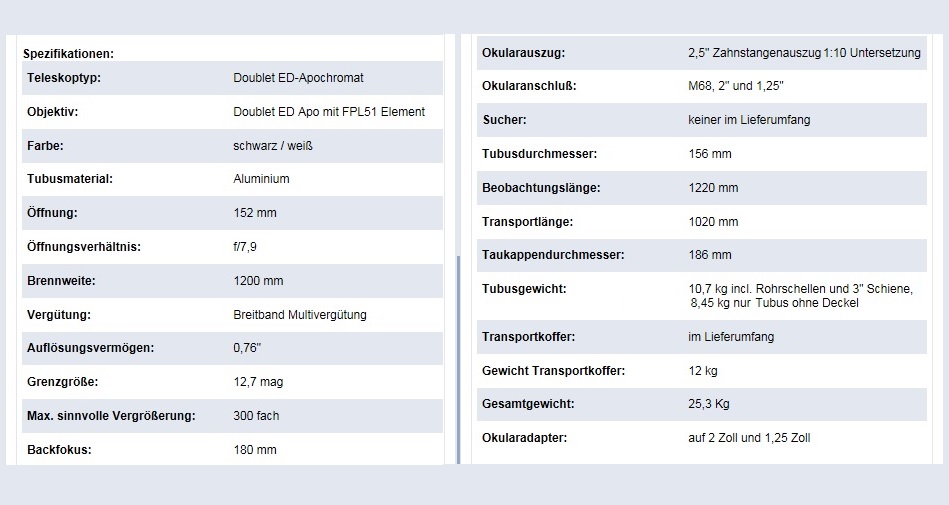

Das Objektiv wird mit einem ausführlichen Zertifikat von der Firma Wellenform geliefert. Wie bei jedem Test-Report wird dadurch immer nur

die optische Qualität des opt. Systems dokumentiert, also die Güte des vorderen Doublets/Zweilinsers. Der opt. Tubus incl. OAZ gehören also

schon zum mechanischen Teil, und wird vom Test-Report logischerweise NICHT erfaßt. Für einen solchen Test-Report muß man deshalb

nicht unbedingt den ganzen Tubus+Objektiv verschicken, wenn bereits das Objektiv reichen würde.

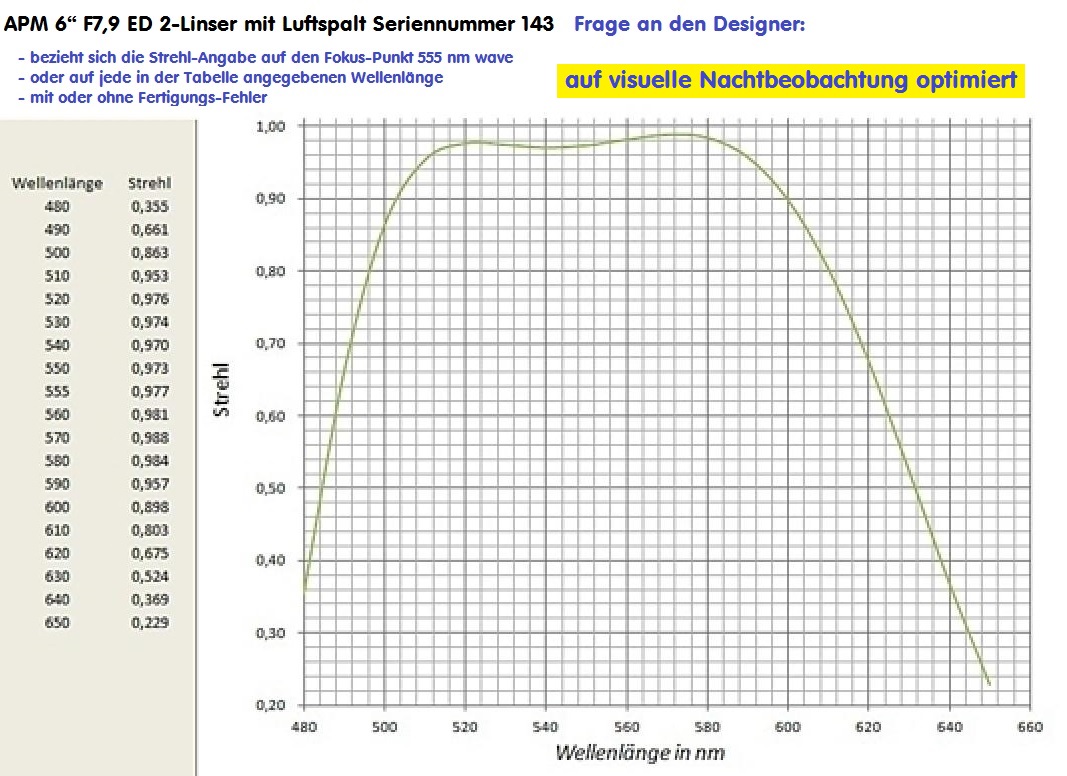

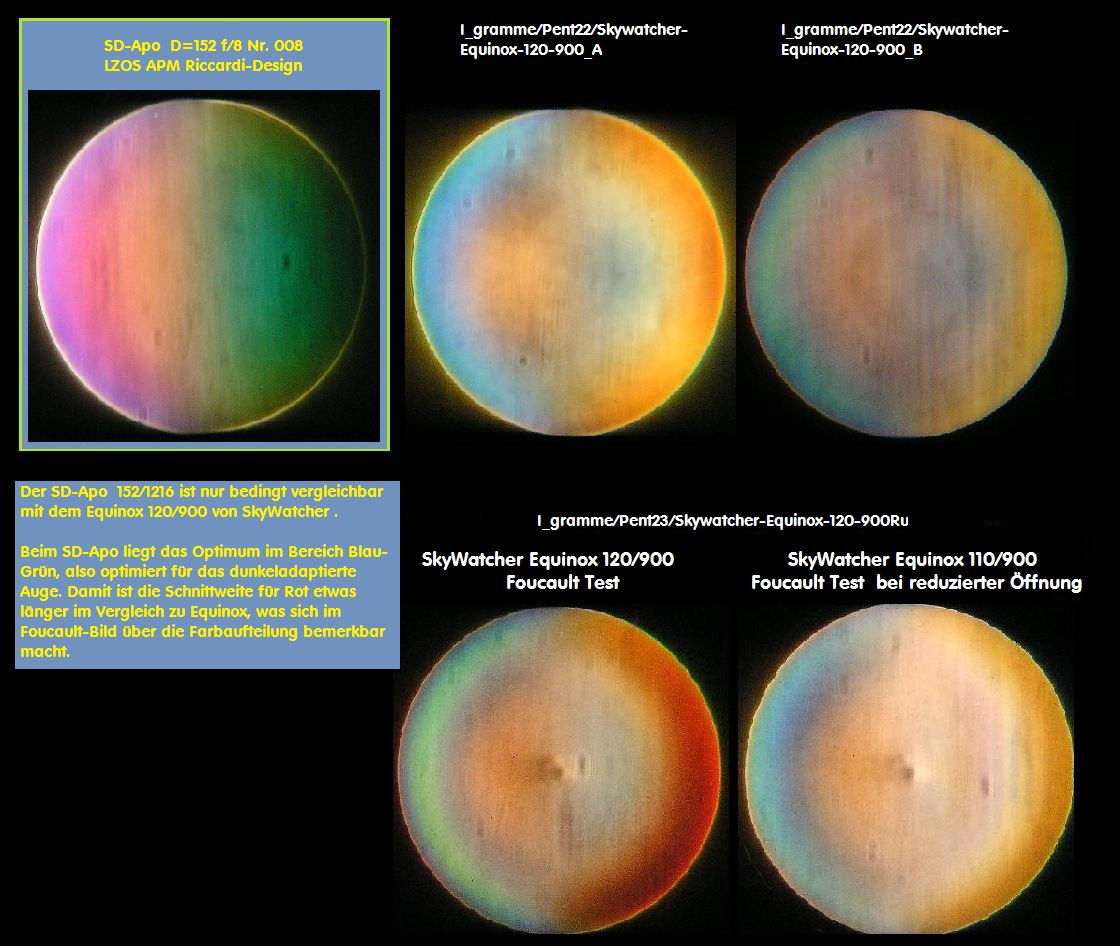

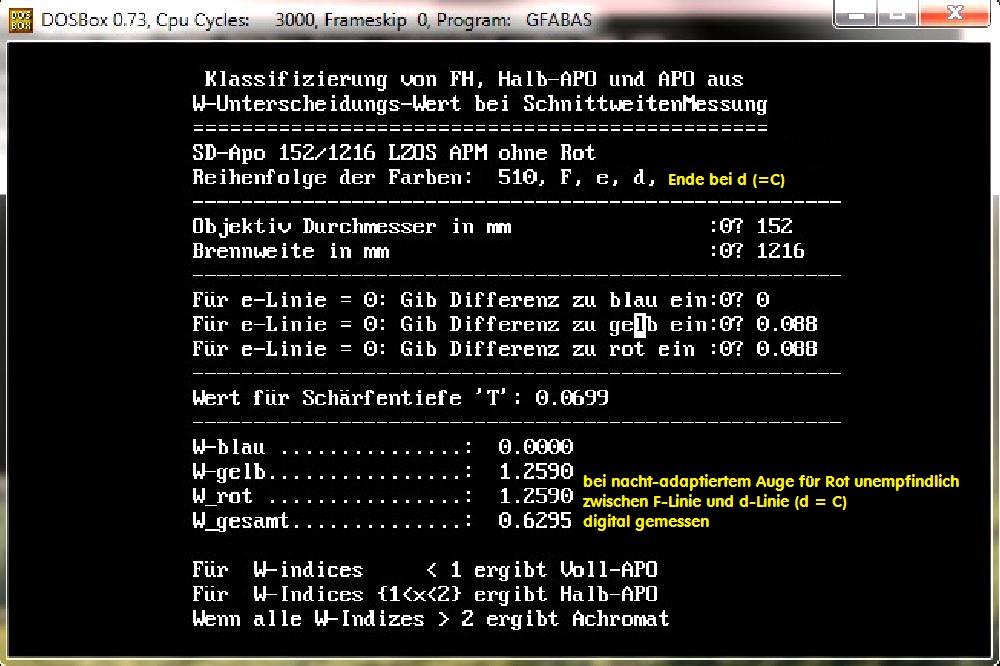

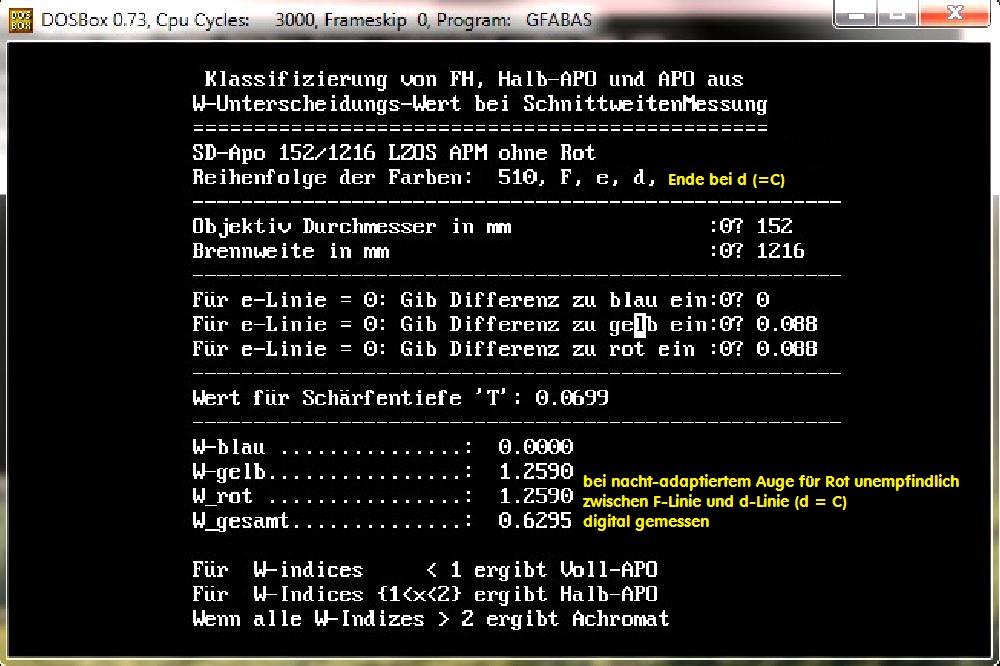

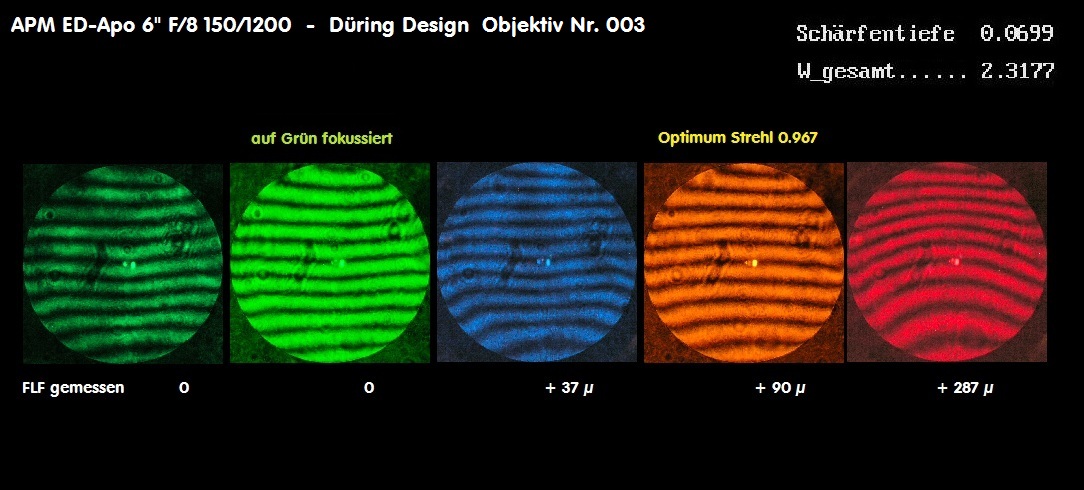

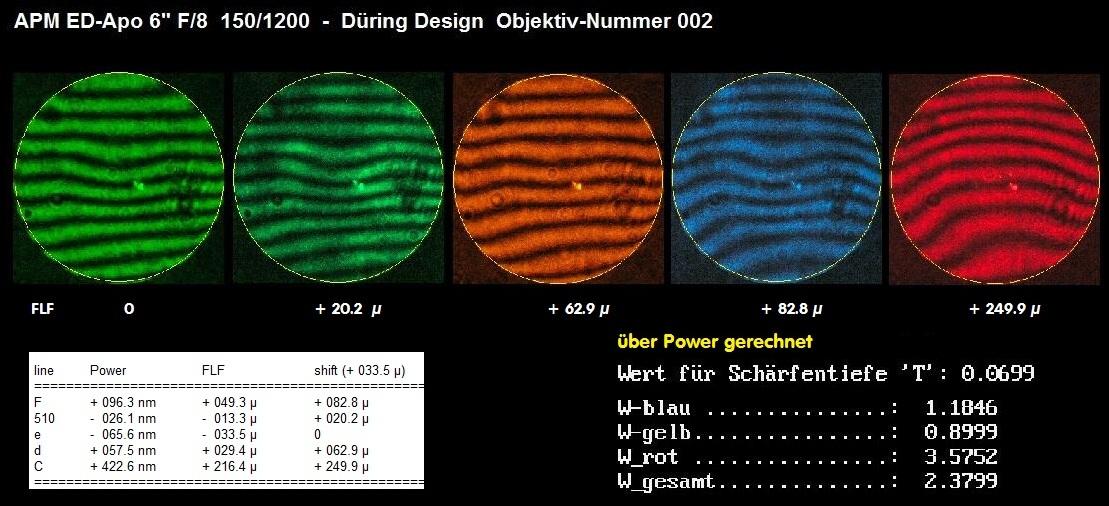

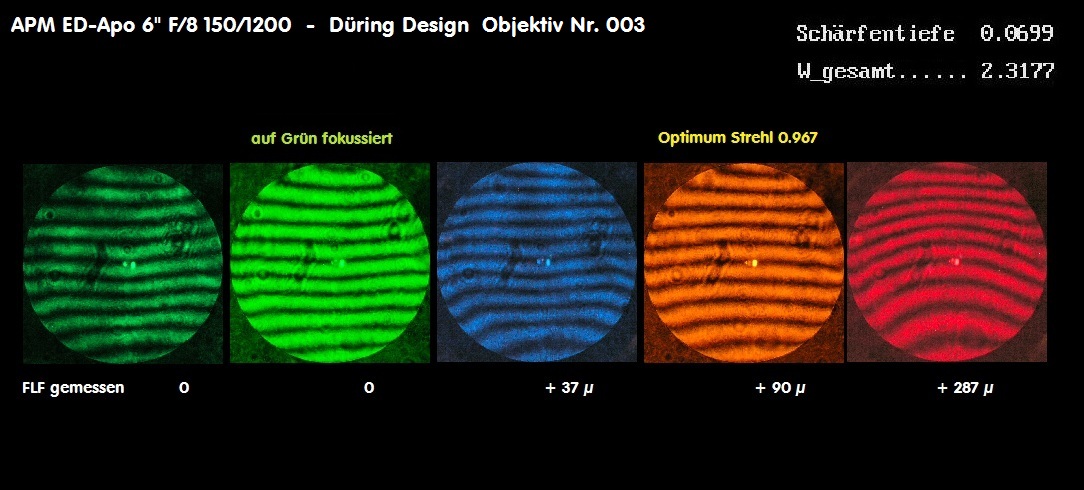

Dieses APM Doublet 152/1200 wird besonders für die visuelle Beobachtung in der Nacht eingesetzt, weshalb der Designer Düring das Sekundäre

Spektrum entsprechend der Beobachtungs-Situation in der Nacht angepaßt hat: http://rohr.aiax.de/@Muster_Curve.png Der Eindruck

der Farbreinheit nimmt in der Nacht erheblich zu, weil das Durchschnittsauge für gewöhnlich Rot-blind reagiert und damit nur noch das

Sekundäre Spektrum von F-Linie bis d-linie zur Verfügung steht. Ohne diesen Sachverhalt müßte man das Objektiv bei einem ED-APO einordnen.

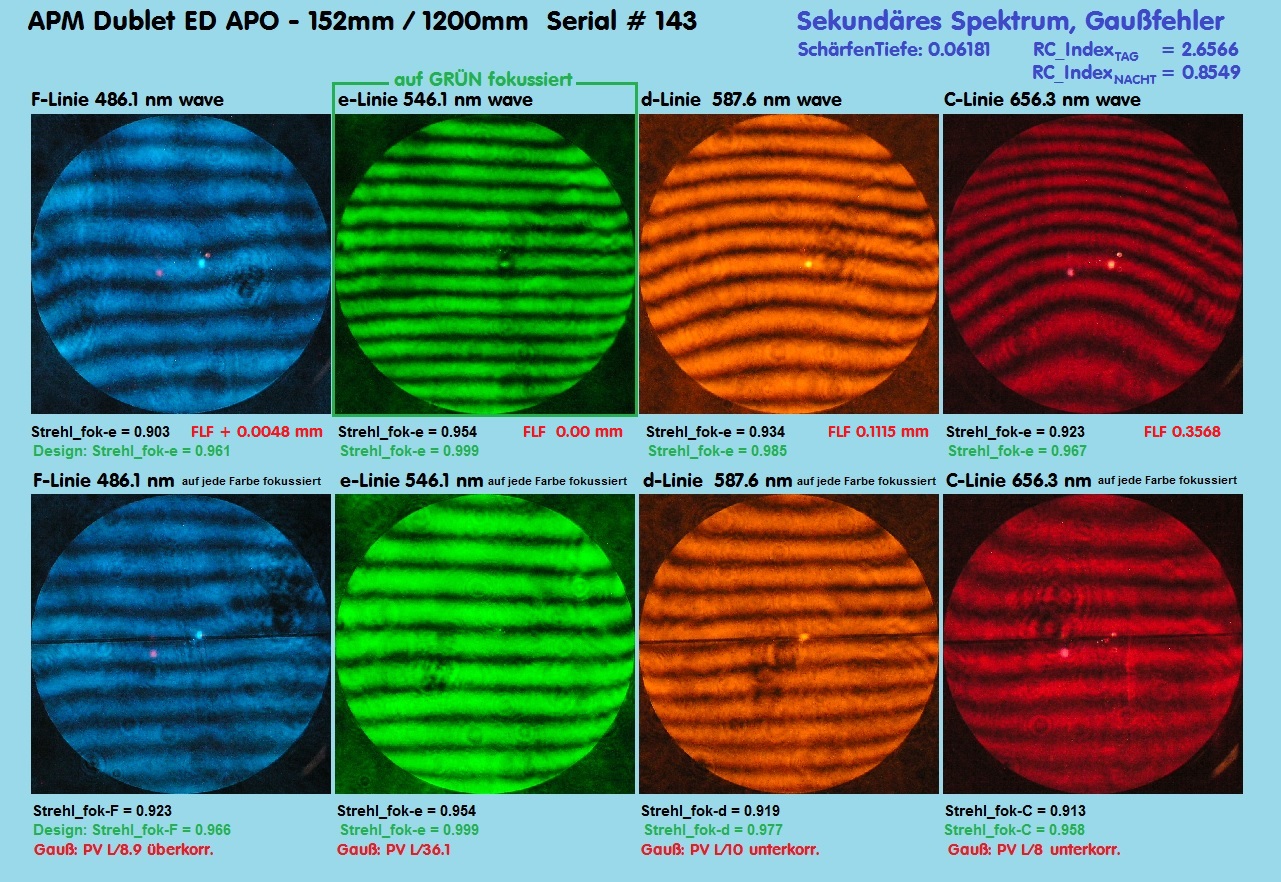

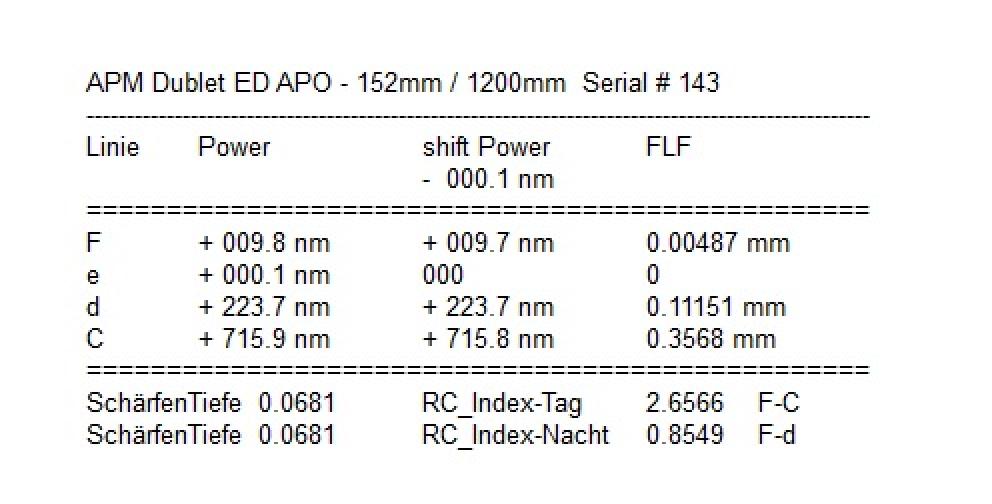

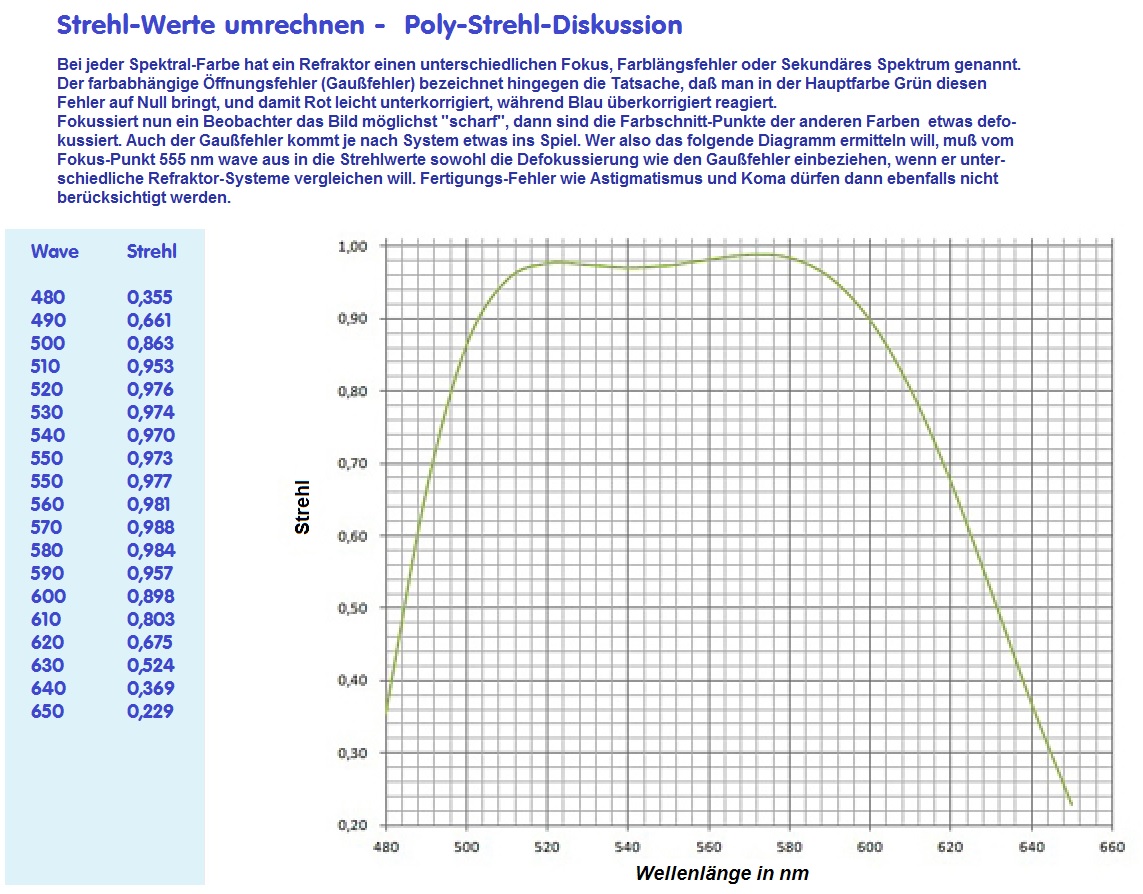

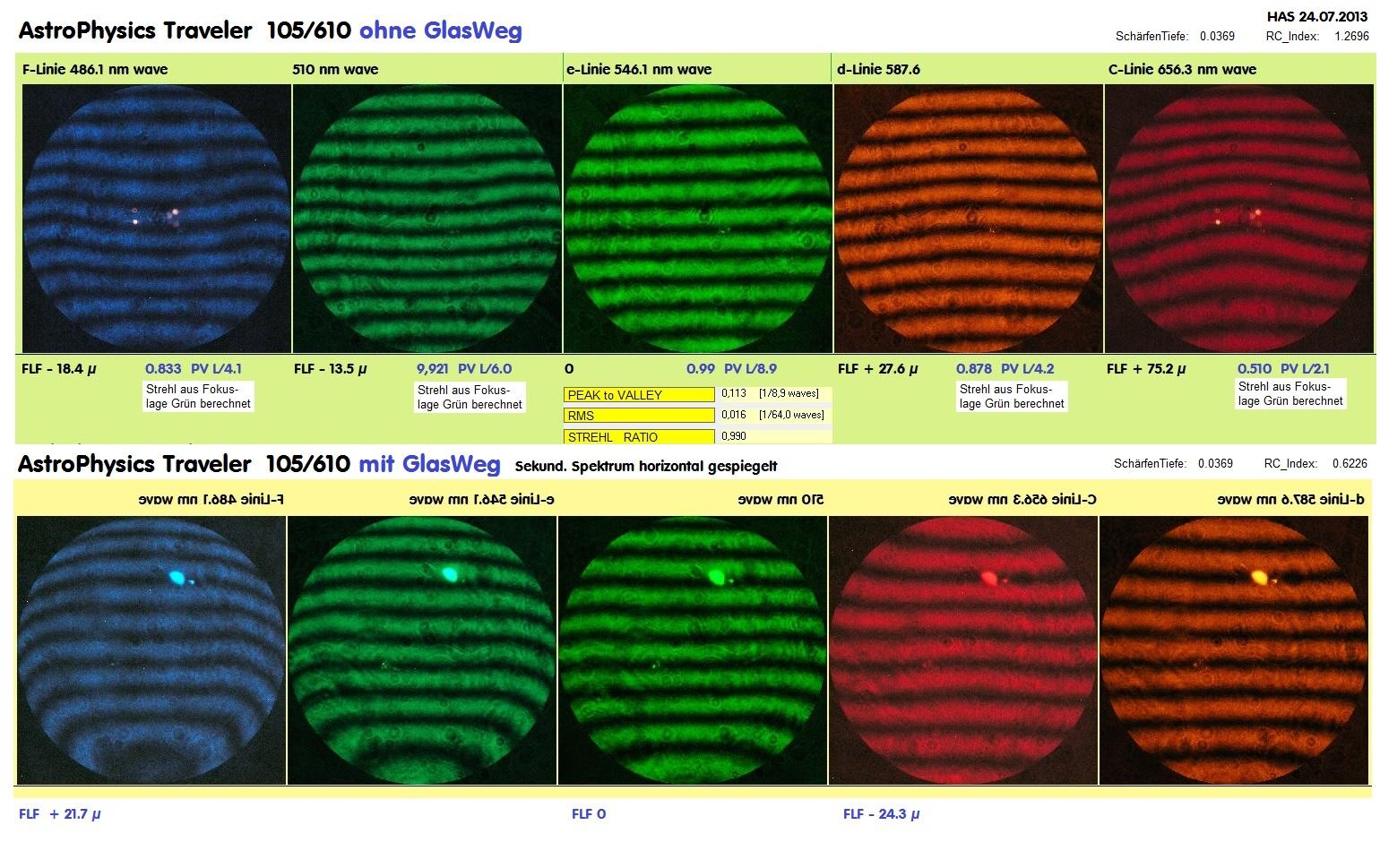

Nachdem dieser Zweilinser ein F8 System ist, spielt der Gaußfehler mit F-Linie PV L/8.9 Überkorrektur und C-Linie PV L/8 Unterkorrektur eine

untergeordnete Rolle, weshalb ein PolyStrehl-Diagramm eher eine nutzlose Fleißarbeit ist.

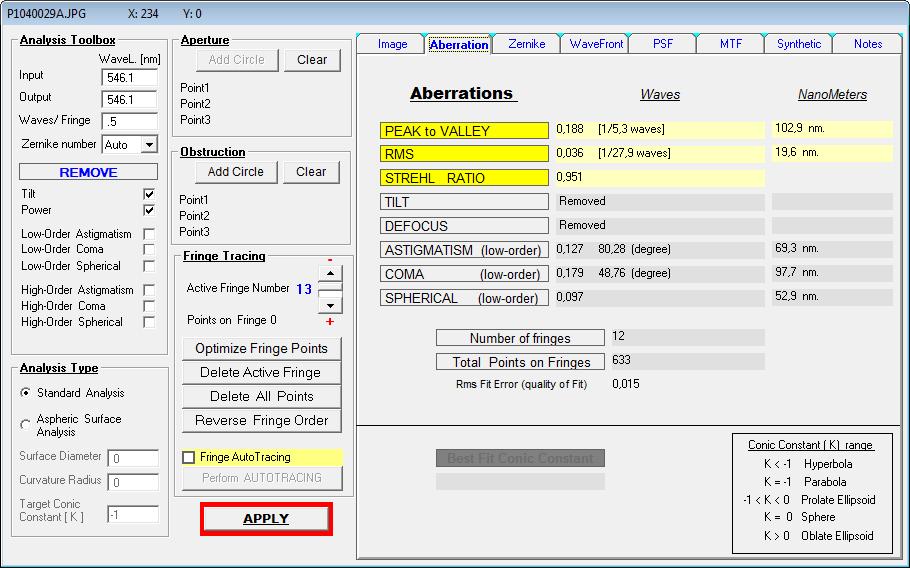

Das Zertifikat zur Serien-Nummer #143 weist für die Prüfwellenlänge 546.1 nm wave einen Strehl von 0.95 aus. Zusätzlich erfährt man auch

für die F-Linie den Strehl von 0.90, für die d-Linie den Strehl von 0.94 und für die C-Linie einen Strehl von 0.93. Bereits hier stellt sich ganz

dringlich die Frage, was eigentlich der Bezugs-Punkt sein soll? Der Mann hinter dem Fernrohr fokussiert auf einen Punkt, der für sein Auge am

"schärfsten" ist, und deshalb interessiert ihn, welcher Strehl von diesem Bezugspunkt aus gesehen sich für die anderen Farben ergibt. Bei visueller

Benutzung liegt dieser Punkt zwischen grün/Tag und blaugrün/Nacht, für die fotografische Benutzung wäre der Bezugspunkt eher rot. Auf

all diese Besonderheiten nimmt das oben genannte Zertifikat Bezug, ist also weitaus ausführlicher wie die Test-Reports in der Haupt-Wellenlänge

Grün bei 532 nm wave oder 564.1 nm wave. Auch in diesem Bereich zeigt sich eine weitgehende Übereinstimmung meines Berichtes mit dem

gerade genannten Zertifikat.

-

-

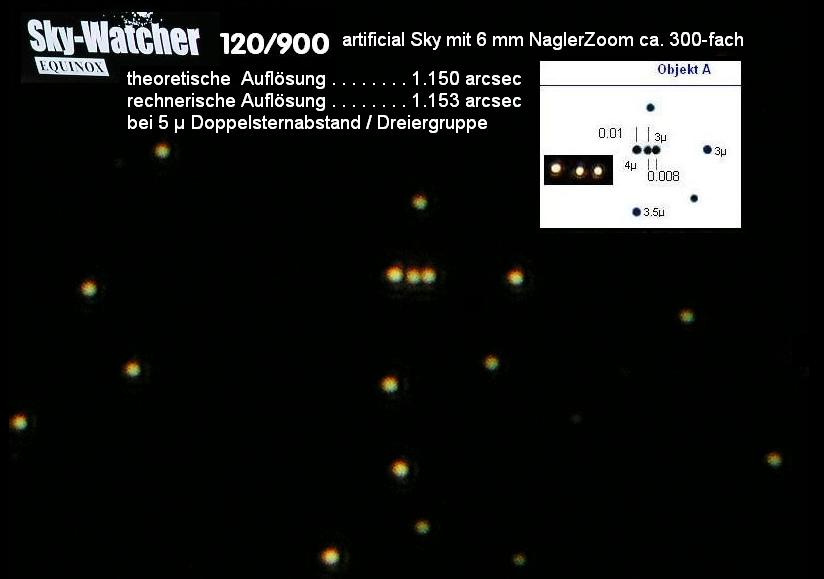

Die technischen Daten betreffen überwiegend den opt. Tubus. Beim Auflösungs-Vermögen errechnet sich über eine kürzere Wellenlänge ein

besserer Wert, wobei der vordere Faktor ebenfalls eine Rolle spielt: Auflösung = 1.22*Lambda*206265 / Apertur Die Maximal-Vergrößerung

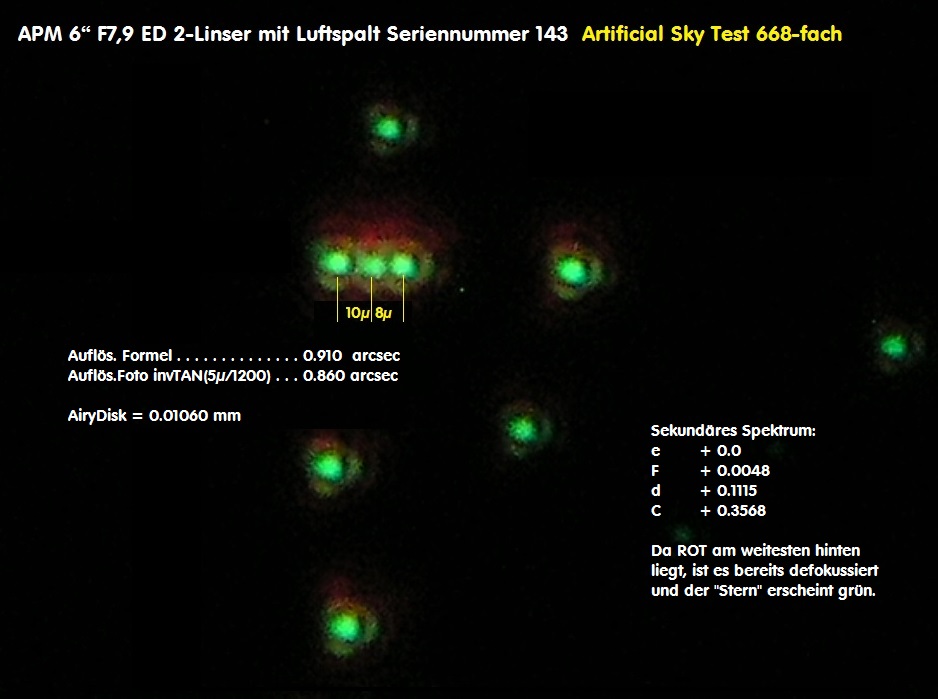

wird mit 300-fach angegeben. Die von mir verwendete Vergrößerung beim Artificial Sky Test von knapp 700-fach (übernächstes Bild) zeigt

dagegen alle opt. Fehler im Labor als Einstiegs-Test.

-

Der bereits genannte Artificial Sky Test zeigt die Besonderheit des Sekundären Spektrums, bei dem die Farbschnittweiten von Blau bis Gelb

nahe beieinander liegen und lediglich Rot hinten "herausfällt". Dadurch ist Rot bereits unscharf und das Rest-Spektrum erscheint als Grün.

-

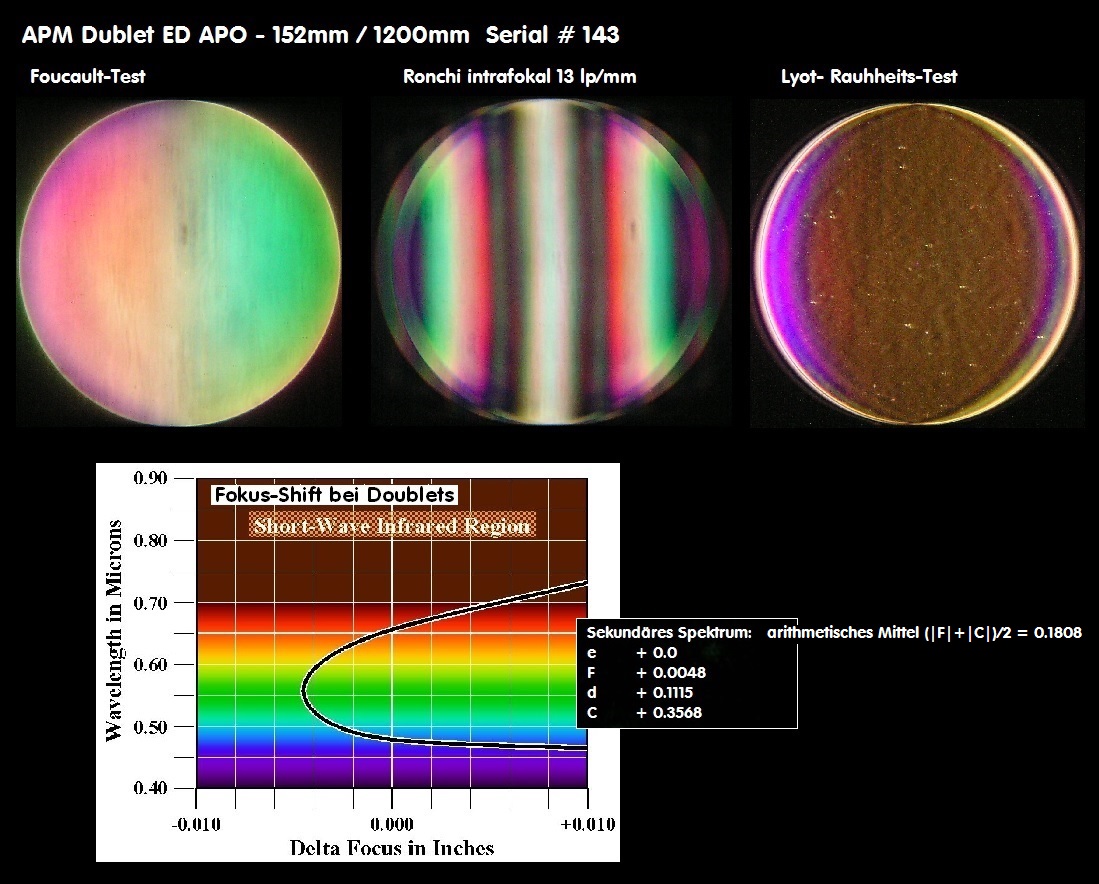

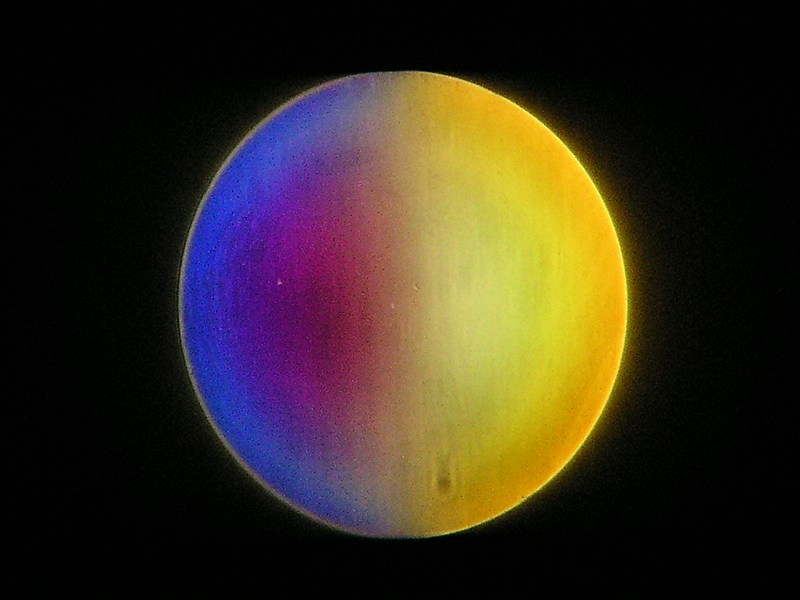

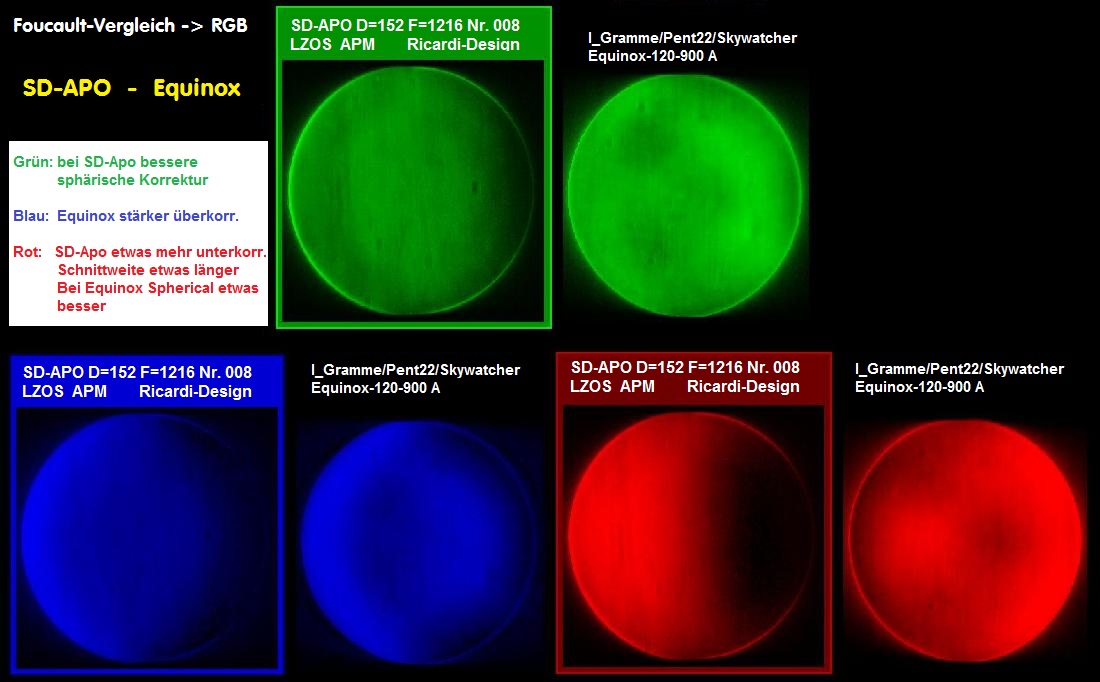

Bei einem Zweilinser, hier ein ED-APO und mit den Zeiss AS Objektiven vergleichbar, sieht man beim Foucault-Test eine Farbteilung zwischen rötlich und

grünlich, geteilt durch eine Mittelachse. Da dieses Doublet auch ein F8 System ist, spielt der Gaußfehler eine untergeordnete Rolle, sehr viel deutlicher

würde man das bei F6-Systemen bemerken.

-

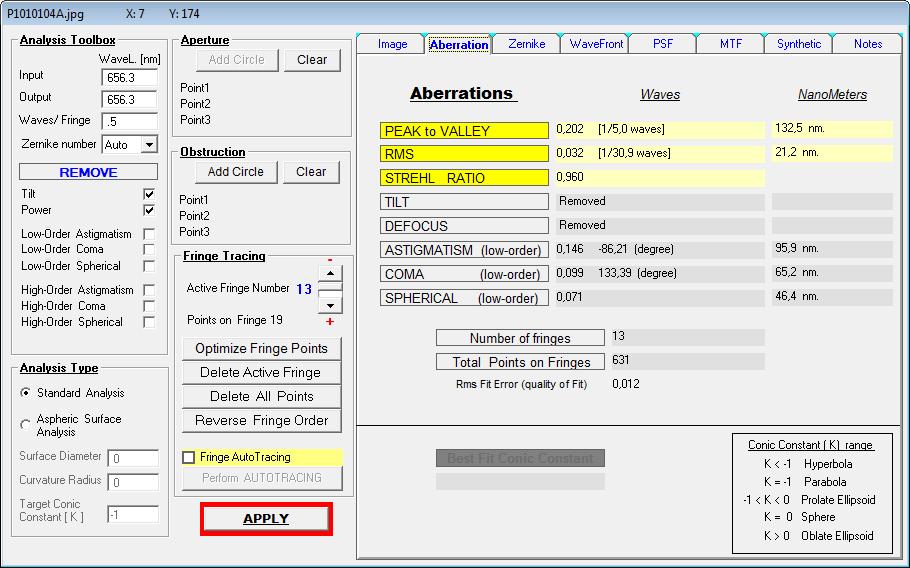

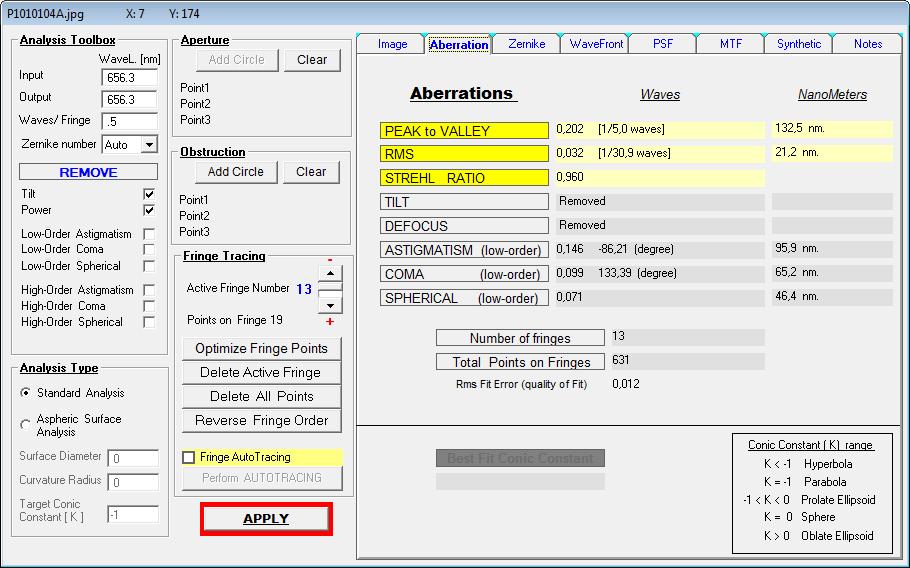

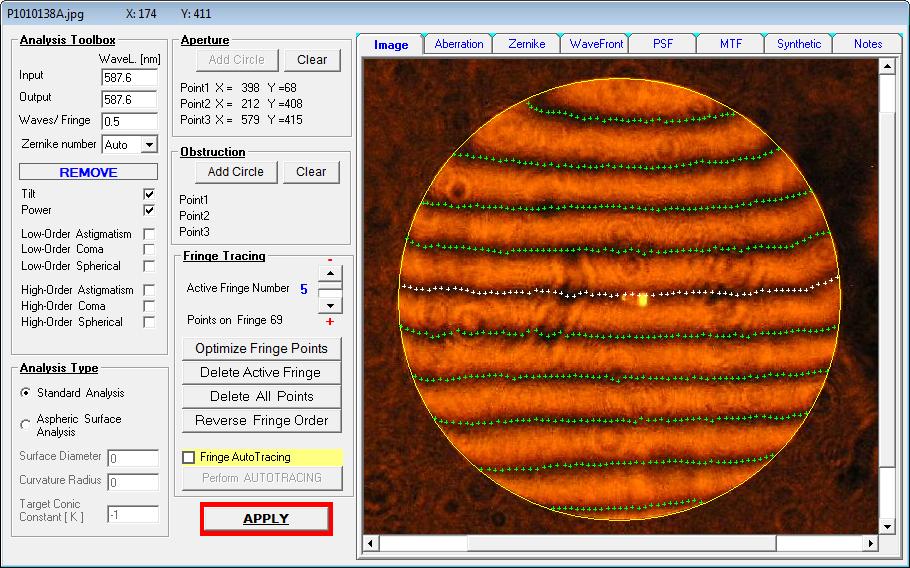

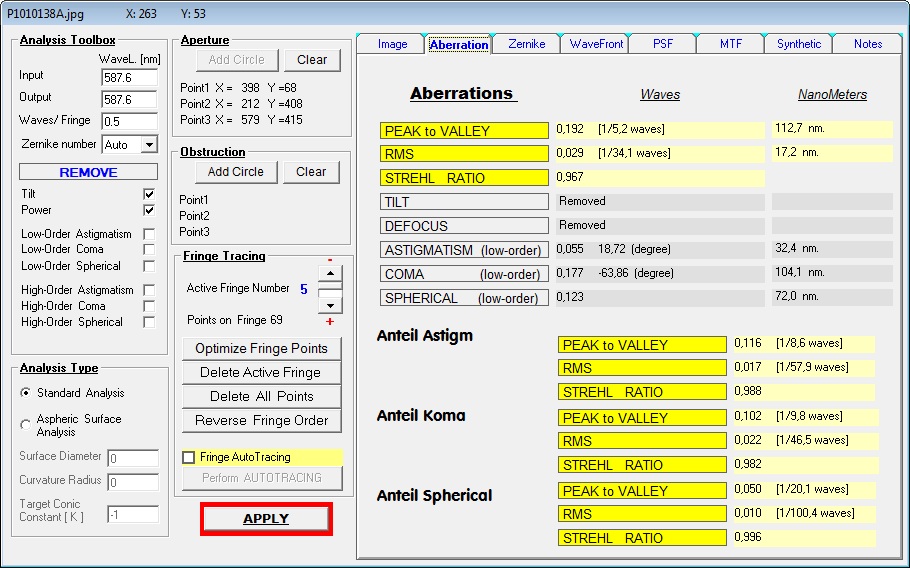

Wie bei jedem Test-Report üblich eine Strehl-Auswertung in der Hauptwellenlänge für Grün. Dem IGramm würde man noch eine Leichte AchsKoma

ansehen und einen Rest an Astigmatismus, obwohl ein Strehl von knapp 0.97 völlig ausreichend ist.

-

Rest-Koma und Rest-Astigmatismus kann man in der Wellenfront-Darstellung erkennen.

-

Die Energie-Verteilung liegt weit über der oft kolportieren "Beugungs-Grenze", wie sie von Verkäufern oft benutzt wird.

-

jedenfalls ein Strehlwert von knapp 0.97 - völlig ausreichend.

-

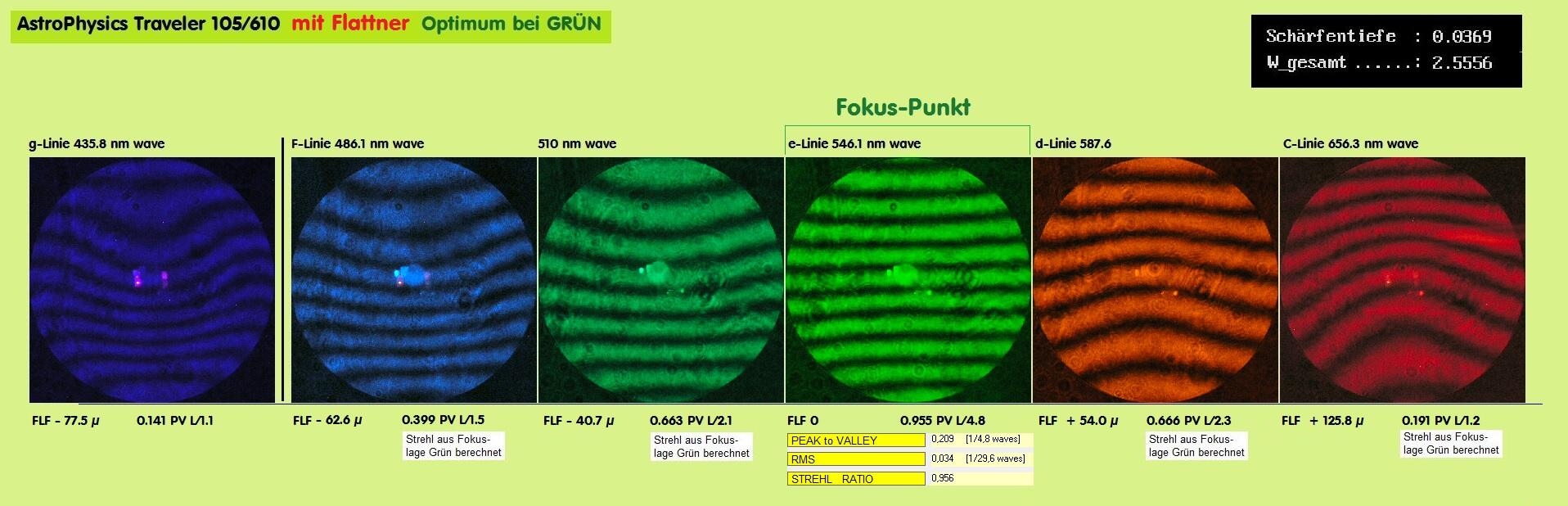

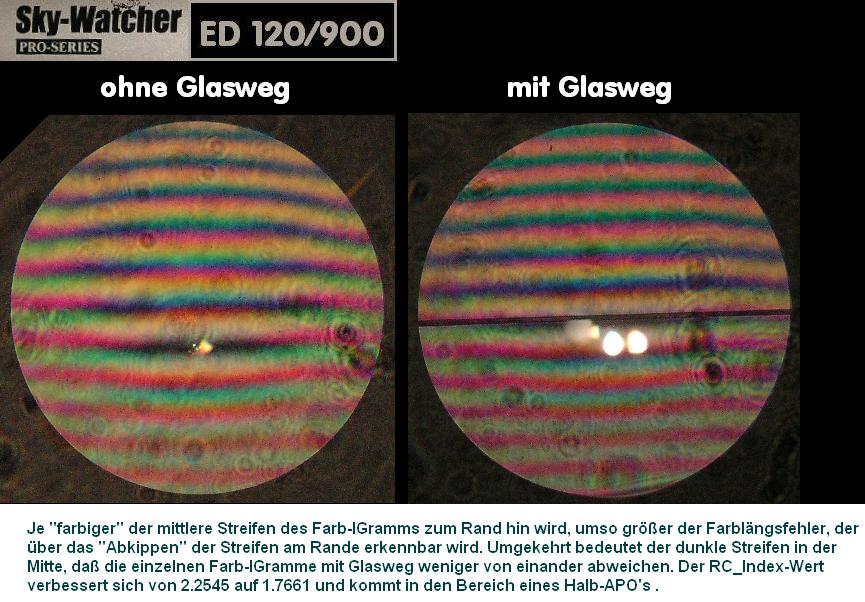

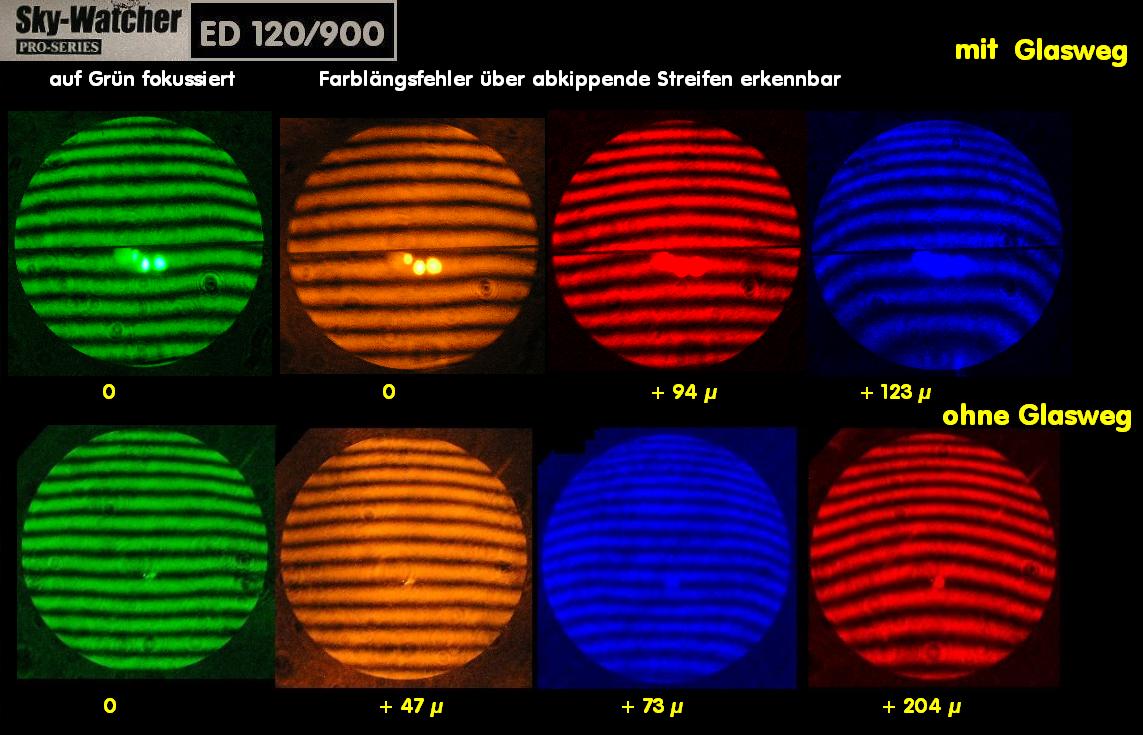

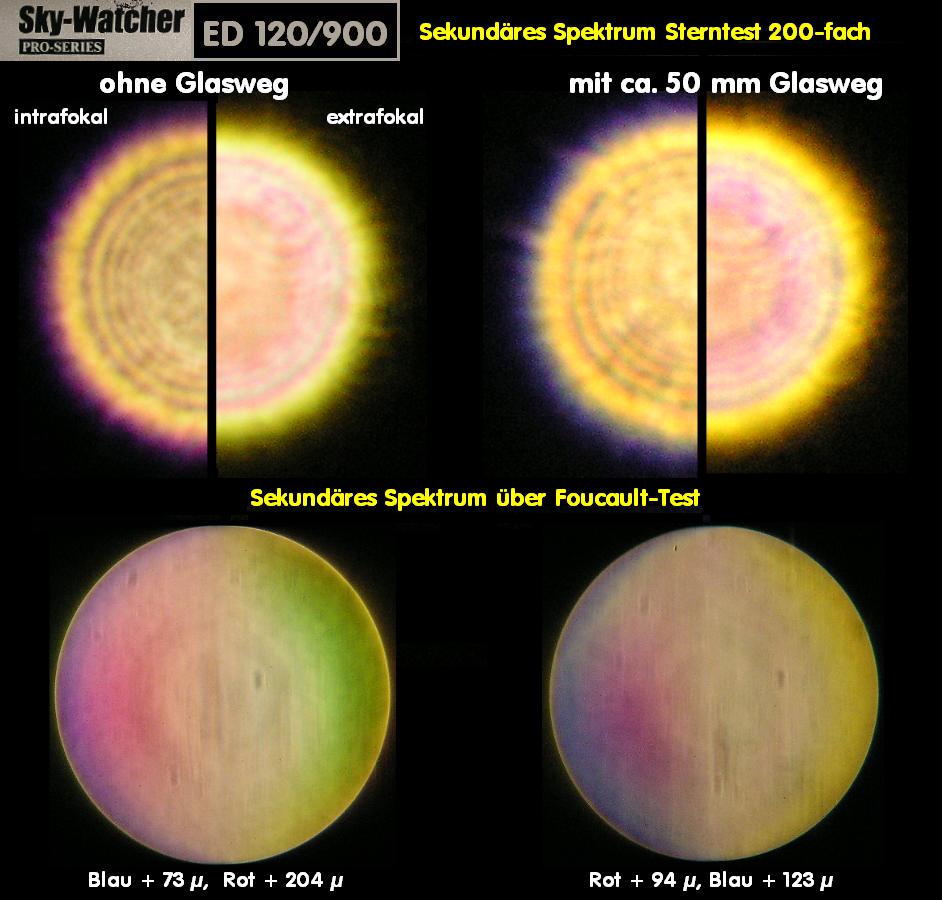

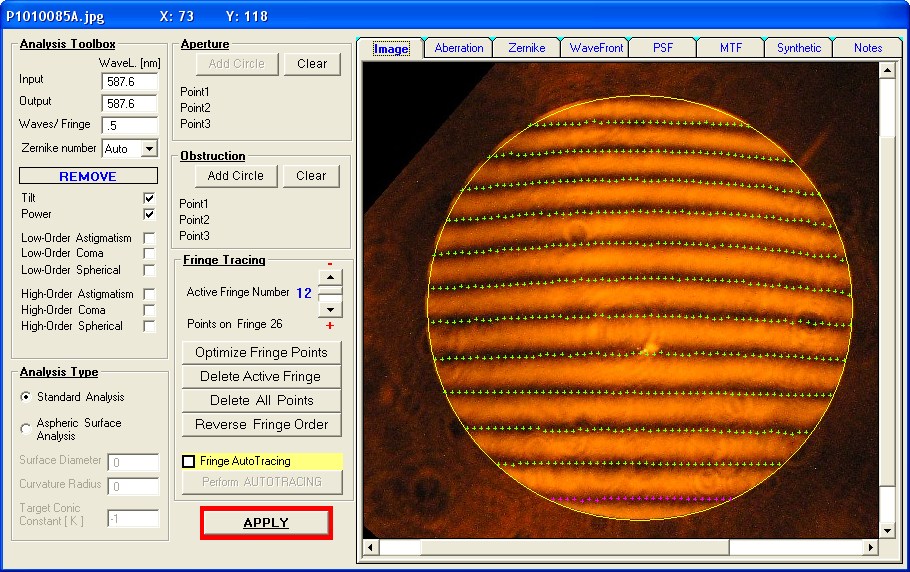

Eine besondere Fleiß-Arbeit bildet die folgende Übersicht bzw. die Farbsituation, deren Nutzen sich mir nur begrenzt erschließt. Die Abstände

der Farbschnittweiten (FLF = FarbLängsFehler) dokumentiert, daß rot dreimal so weit hinter gelb liegt und damit in der Nacht kaum wahrge-

nommen wird. Darauf baut auch der beabsichtige Effekt auf, für die Nacht-Beobachtung eine höhere Farbreinheit zu erreichen. An der Art, wie

die mittleren IGramm-Streifen nach unten abkippen, sieht man auch ohne Mathematik den Sachverhalt eindeutig. Nun kann man den Strehl-Wert

"hinauf" oder "hinunter" rechnen, in jedem Fall interessiert den Benutzer eigentlich nur der tatsächliche Strehl, also inclusive aller Fertigungs-

Fehler, weil man diese in jedem Fall optimieren kann, was bisweilen mit viel Arbeit verbunden ist. Der einzige Sinn für die untere Reihe der darge-

stellten Igramme wäre die Darstellung des Gaußfehlers, der jedoch bei einem F8 System für gewöhnlich klein ausfällt, also eher uninteressant für

den Anwender.

-

Auf dieser Basis wird die Power der einzelnen IGramme in den Farblängsfehler umgerechnet.

-

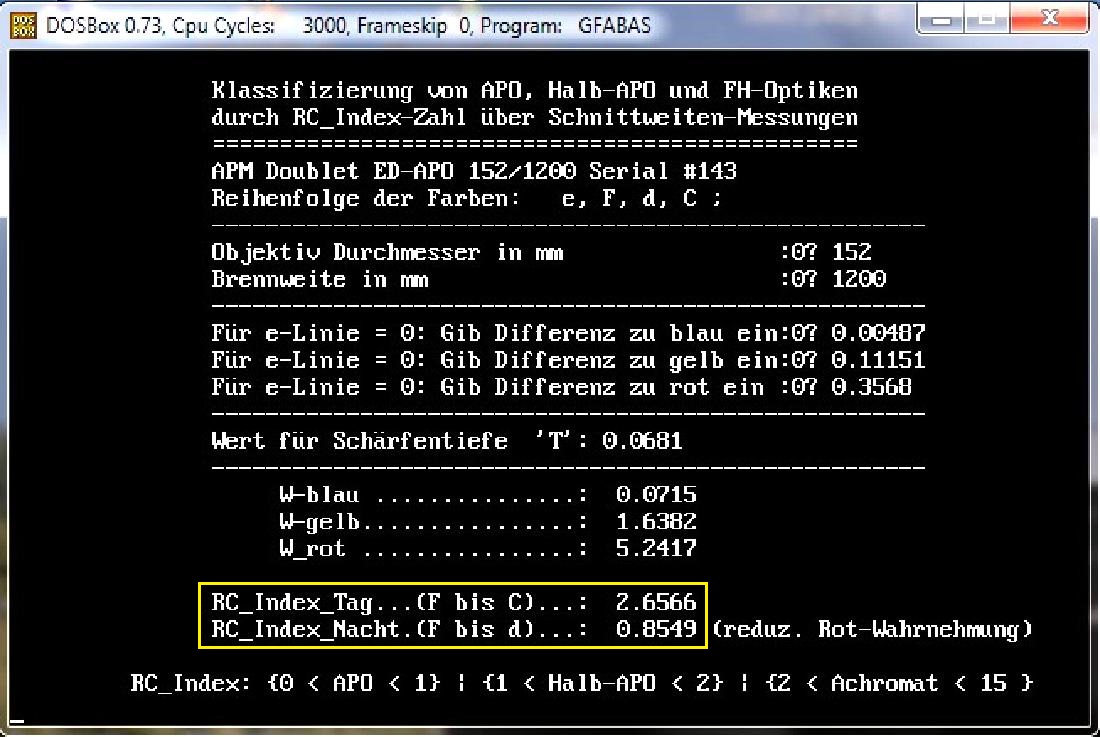

Und schließlich die RC_Indexzahl ermittelt: Für gewöhnlich gilt das Spektrum von Blau bis Rot (F-C-Linie für die Tag-Beobachtung, für die Nacht

gilt die eingeschränkte Rot-Wahrnehmung (F-d-Linie) also nur für Blau bis Gelb, wie oben schon begründet. Der farbabhängige Öffnungsfehler

(Gaußfehler) kann bei F8-Systemen vernachlässigt werden und taucht bei einem Test-Report in der Regel nicht auf. Lediglich über das Design

einer Optik werden sowohl Spot-und Polystrehl-Diagramme präsentiert, bei denen die Fertigungsfehler unberücksichtigt bleiben.

-

Auf den Händler-Webseiten taucht auch dieses PolyStrehl-Diagramm auf. Dazu drängen sich folgende Fragen förmlich auf:

- beziehen sich die Strehlwerte auf den Blickwinkel vom Fokus-Punkt Grün aus betrachtet,

- oder gibt das Diagramm den Strehl-Wert jeder einzelnen Farbe als Fokus-Punkt wieder.

- ist es sinnvoll, einen Best-Wert vom Design zu präsentieren, um mögliche Fertigungs-Fehler zu kaschieren

Man wünscht sich einfach mehr Informationen zu diesem Diagramm, das sonst nämlich wertlos ist. Selbst ein Spot-Diagramm über die einzelnen

Farben wäre informativer, als dieses Diagramm, bei dem ich nur vermuten kann, daß damit die Farbsituation in der Nacht dargestellt werden soll.

-

Der glückliche Besitzer hat nunmehr zwei Test-Berichte zur Verfügung, die nahezu deckungsgleich sind. Und bereits beim Zertifikat "rief" er

händeringend, daß er da nicht mehr durchblickt. Man könnte also die Fleiß-Arbeit doch erheblich reduzieren, was besonders das Sekundäre

Spektrum betrifft, wenn man nicht gerade dem Anwender einen anspruchsvollen Optik-Kursus aufnötigen will.

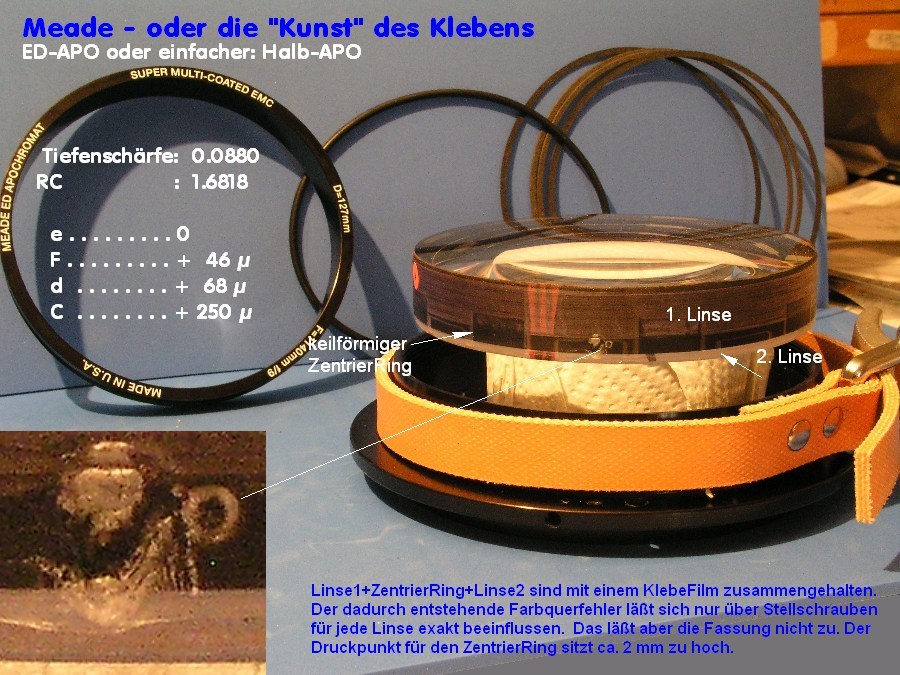

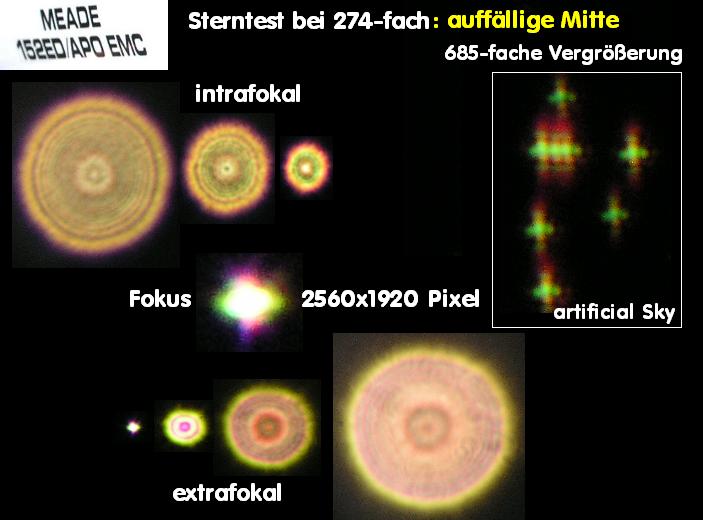

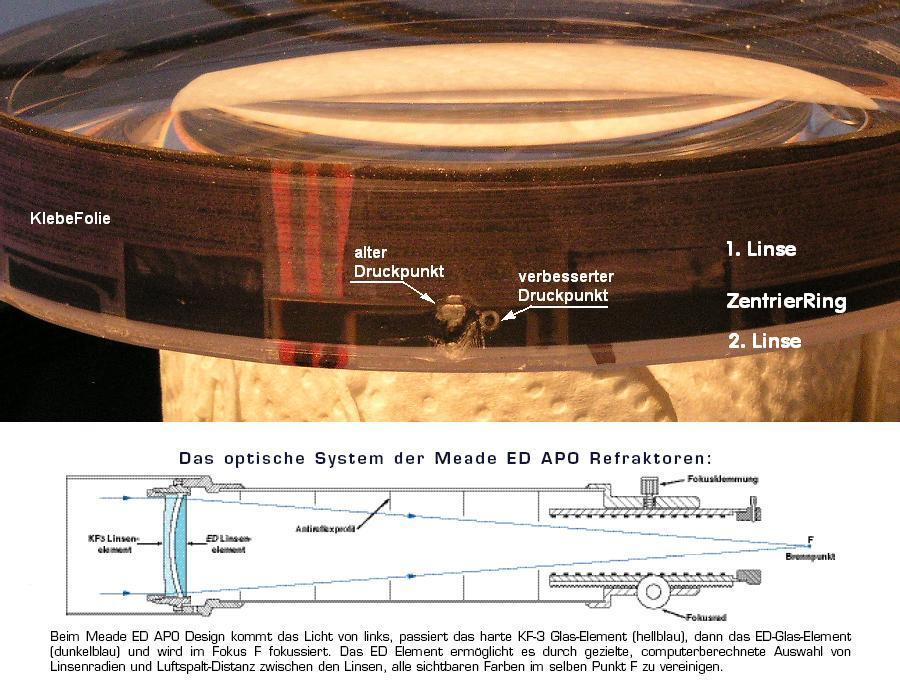

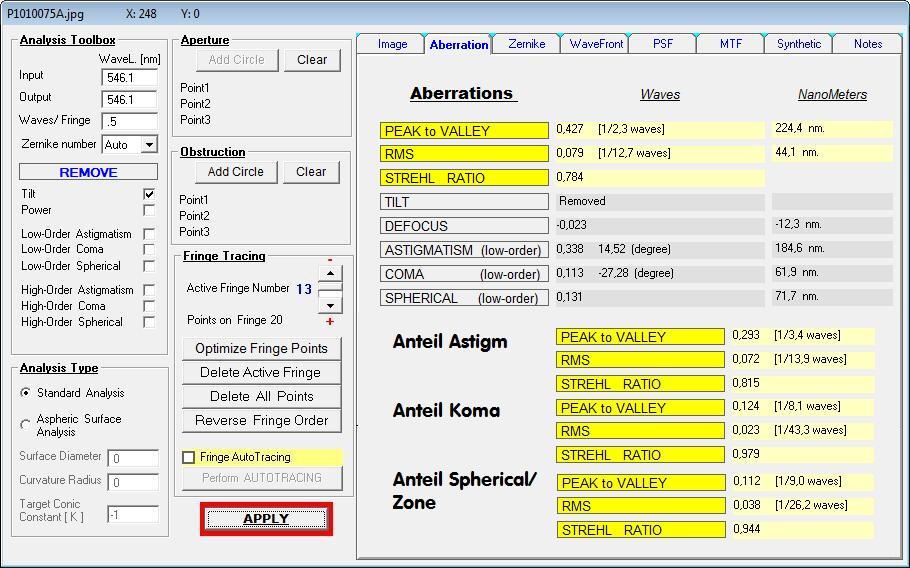

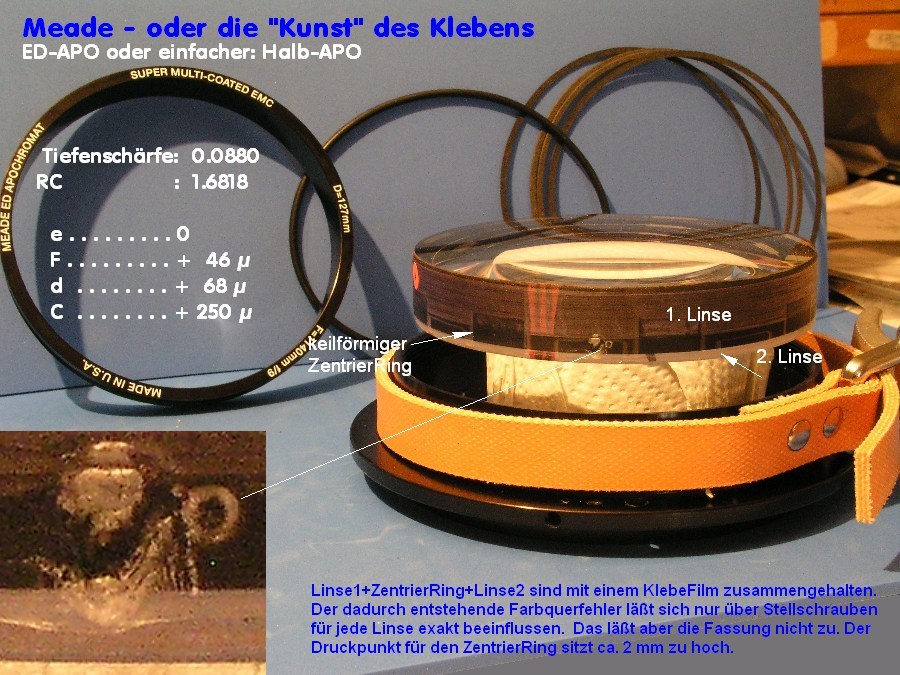

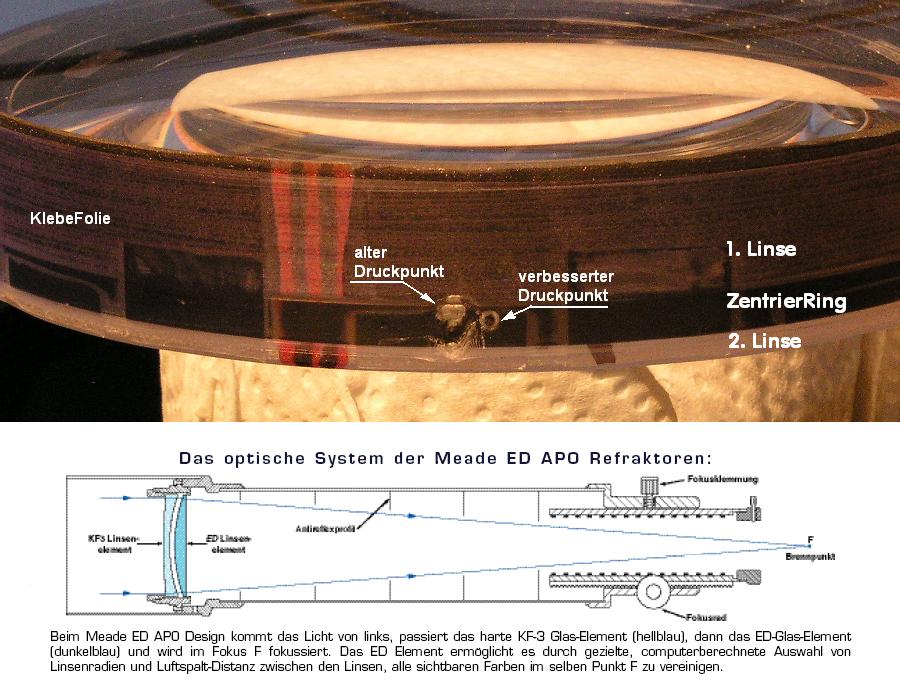

B037A * Meade ED APO - Fassung ohne Konzept - optisches Massenprodukt

Sie werden immer noch verkauft, hoffentlich nicht mehr in der lausigen Qualität wie vor 15 Jahren. Damals unterschieden sich diese Zweilinser

kaum von den Syntha-Zweilinsern, wie die folgenden Links zeigen:

http://rohr.aiax.de/SyntaFoucault.jpg

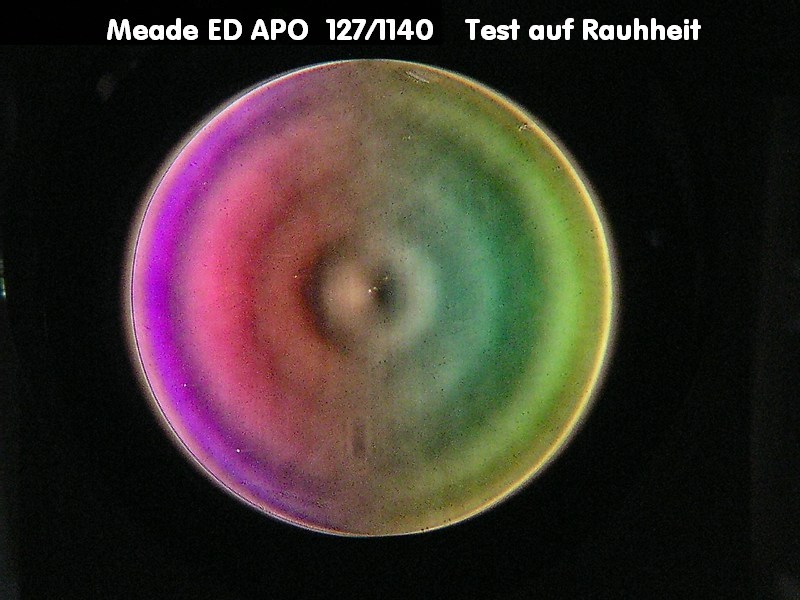

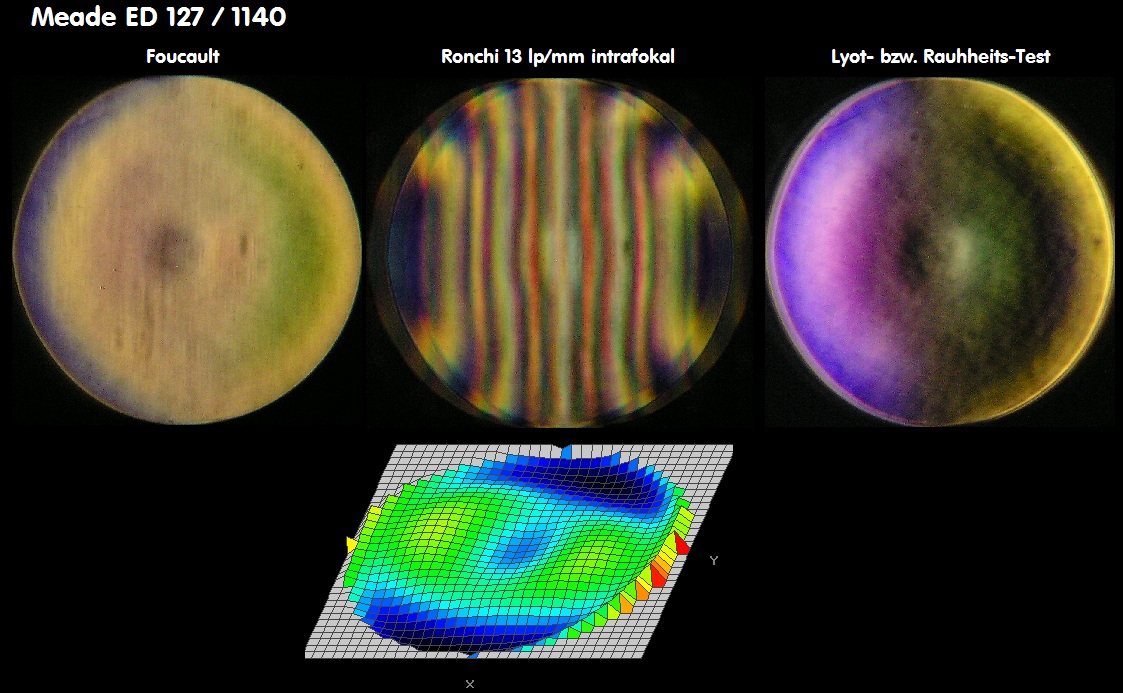

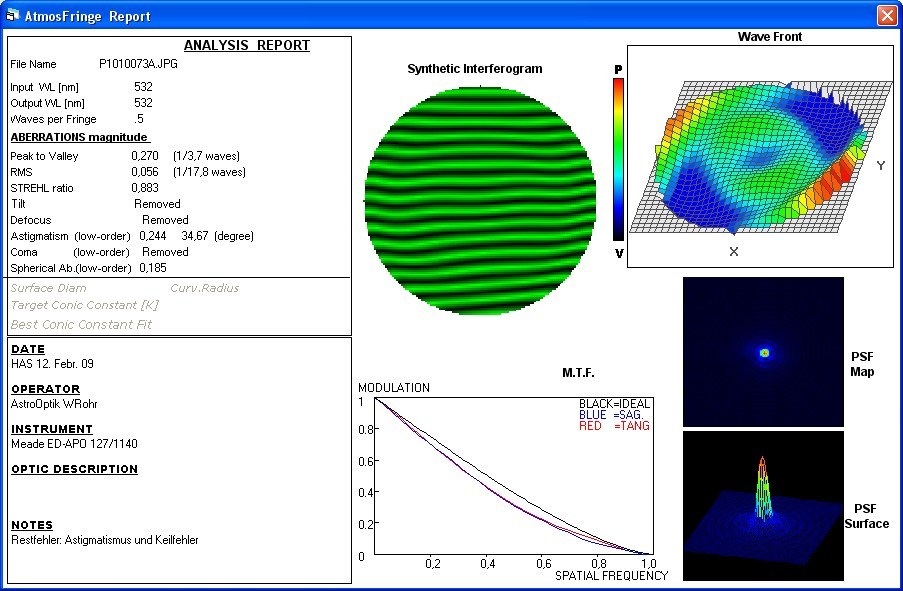

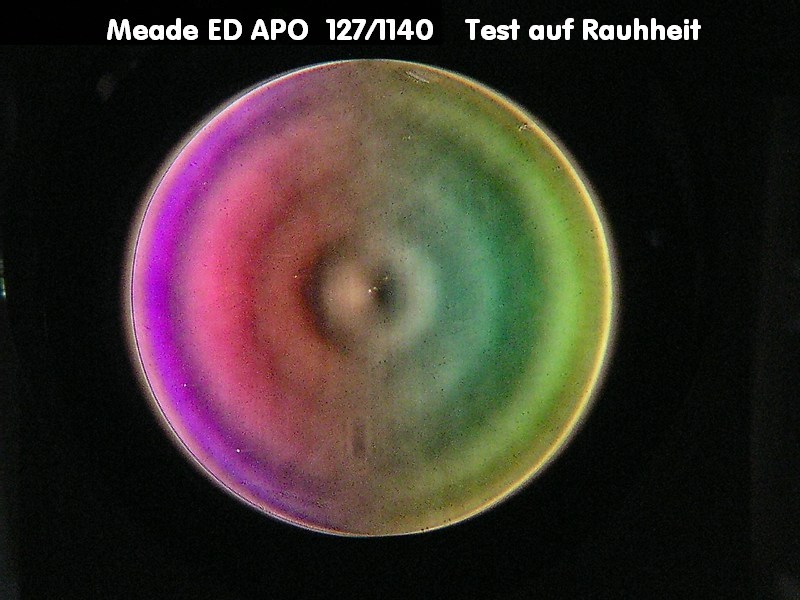

B033 * Meade USA ED-Halb-APO mit Zonenfehlern 127/1140 mm

B034 * Meade ED Halb-APO 127/1140

B035 * Meade ED 127/1140 mit "weicher" Fassung

B036 * Meade USA ED-Halb-APO mit Zonenfehler/Mitte 152/1370

B037 * Meade USA ED-Halb-APO 152/1370 Diskussion Polychromatischer Strehl

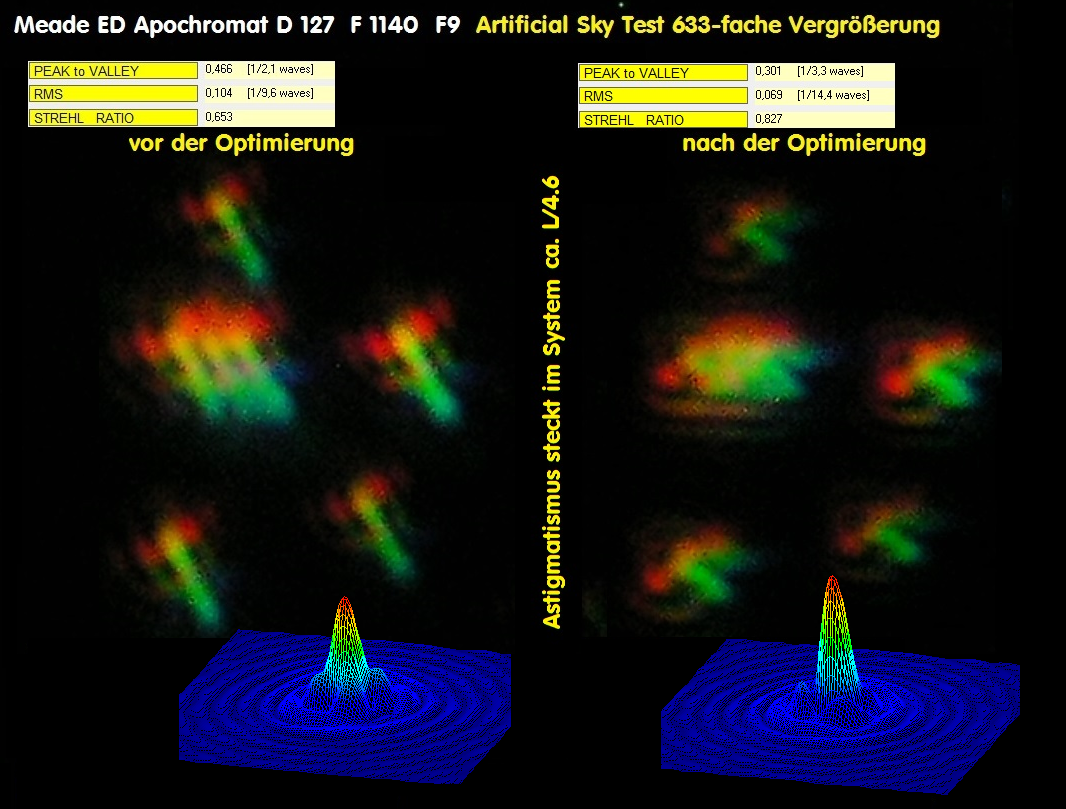

Sie werden also weiterverkauft - von privat zu privat. wobei sich die optische Qualität nur in der persönlichen Werbung selbst verbessert.

Es kombiniert sich in diesem Fall erneut die Unkenntnis beim Hersteller, wie man üblicherweise Linsenfassungen baut, und hinsichtlich optischer

Qualität hat man es weiterhin mit "Syntha"-Zonen beim Foucaulttest und deutlichen Astigmatismus zu tun, was die Abbildung bei hoher

Vergrößerung schmälert. Auch ist es kein ED APO, wie die vordere Aufschrift vollmundig behauptet, sondern NUR ein Halb-APO. Die Nachfolger

dieser "Spitzen-Optiken" werden erneut verkauft - hoffen wir, daß die mechanische und optische Qualität besser geworden ist, sie werden

mit folgendem Test-Report beworben: http://www.teleskop-spezialisten.de/images/testreport_ED127.jpg

- statt eines Strehlwertes in der Hauptfarbe Grün = 550 nm wave wird auf einen RMS-Wert von 0.025 bei 632.8 verwiesen im Übrigen 0.975 Strehl

- den Platz fürs Referenz-Interferogramm hätte man sparen können, was soll das zeigen ?

- Die Zernike Tabelle ist für die Katz und selbst

- wenn dieses individuelle Objektiv tatsächlich hervorragend sein sollte, ist es kaum ein Beispiel für alle derartigen Meade Objektive

Als Kunde sollte man sich nicht ein X für ein U vormachen lassen, sie kosten ja immerhin über tausend Euro ...

-

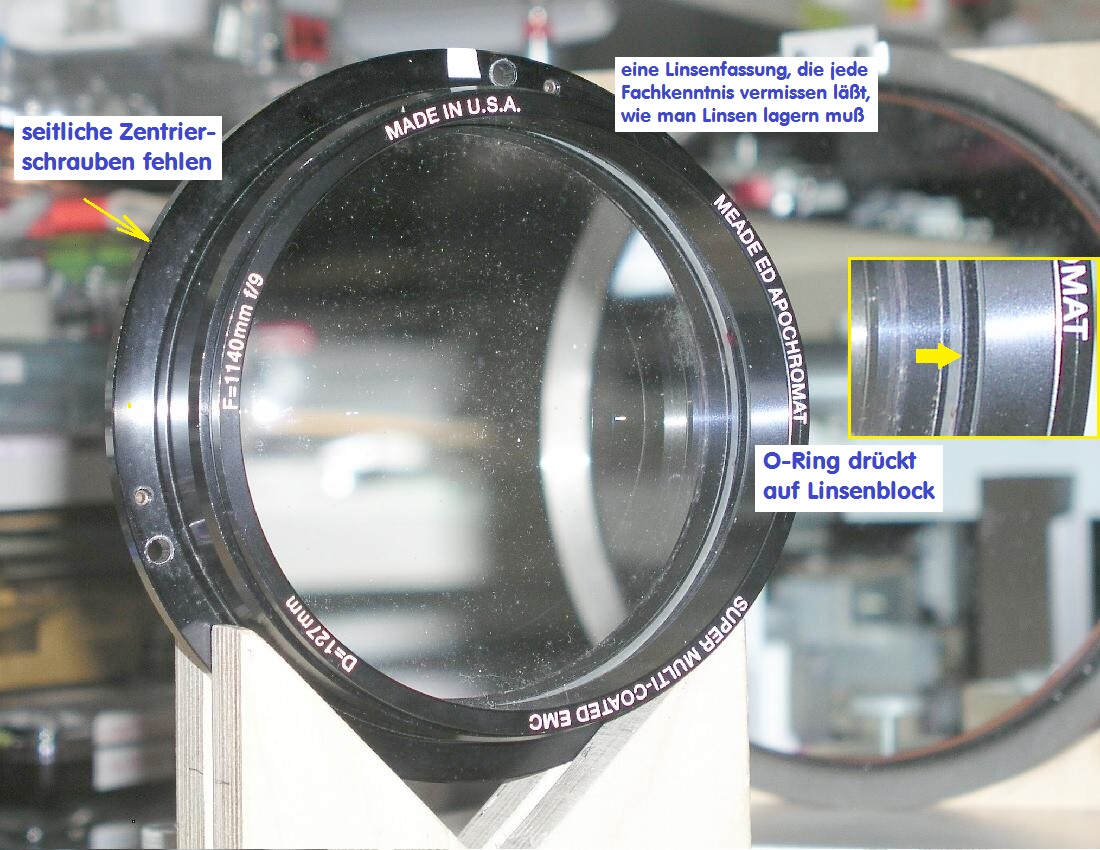

Als besonderer "Leckerbissen" darf die Linsen-Fassung gelten: Da ist keiner auf die Idee gekommen, bei anderen renommierten Herstellern

einmal nachzusehen wie man eigentlich druckempfindliche Linsen-Pakete lagert. Bewährt hat sich die 3-Punkt-Lagerung beginnend vom

Grund des Fassungsgehäuse, die Plättchen wären dann an der gleichen Stelle zu finden, oben wäre dann abschließend ein Feder-Druckring,

bevor der Schraubring den Linsenblick am Heraus-Fallen hindert. Zumindest LOMO, LZOS, Zeiss, Takahashi und andere hätten das längst begriffen.

Bei diesem Massenhersteller reicht eine gedrehte Fassung ohne Prüfung, ob sie Astigmatismus durch falschen Druck ausübt. Auch hier findet

man wieder den keiförmigen ALU-Ring für die Zentrierung - nur hat offenbar jemand vergessen, die dazu nötigen seitlichen Zentrierschrauben

zu bohren. Ein dünner Tesafilm hält die Linsen zusammen, und damit müßte man für diesen Linsen-Block eine neue Fassung herstellen, ja wenn,

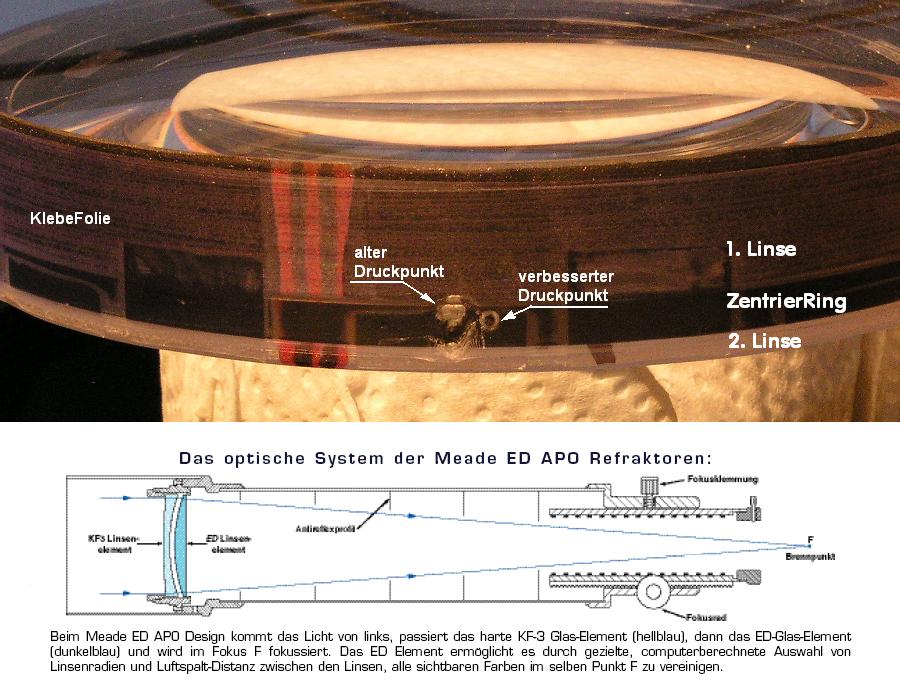

ja wenn die optische Qualität dafür geeignet wäre. Um dies zu verhindern, hat der Hersteller einen massiven Astigmatismus in die Linsen selbst

eingebaut, sodaß man diese drehen kann, wie man will, der Astigmatismus läßt sich kaum reduzieren. So wurde vor ca. 15 Jahren der Amateur-

markt mit "besonderer Qualität" versorgt nach dem Motto: Merkt ja sowieso keiner.

Es ist ratsam, sich vor dem Zerlegen des Linsenblockes genau über die Folgen tiefschürfende Gedanken zu machen: Grundsätzlich gilt,

daß es in diesem Bereich um Mikron also 0.001 mm geht. Würde man an allen drei Stellen den Tesa-Film entfernen, dann entstünde zwischen

Linsen-Block und Fassungs-Innendurchmesser zuviel Spiel, was sich auf die Koma auswirkt. Besonders dadurch, weil der keilförmige Distanz-

Ring in seiner Position verschoben ist und über die fehlenden seitlichen Zentrierschrauben nicht beeinflußt werden kann. Das spricht auch

gegen eine Reinigung auf der 3. Fläche innen, bei der man zunächst den Tesafilm entfernen müßte. Man kann sich deshalb sehr leicht in

größere Schwierigkeiten bringen, was einen enormen Arbeitsaufwand nach sich zieht. Die Alternative wäre ein ordentliches Objektiv von

einem bekannt guten Hersteller.

-

Zwei Bilder aus früheren Berichten: Der Tesafilm verklebte Objektiv-Zweilinser mit dem konischen ALU-Ring, hier am Rand der Fassung

noch die Zentrierschrauben, die beim aktuellen Fall "vergessen" wurden, der unsinnige O-Ring als Druckring, Papier-Distanz-Ringe, um

die Fertigungsfehler der Fassung zu kaschieren: Einfach nur zusammen-geschustert.

Immer noch die gleiche dilletantische Fassung . . .

Eine derartige "fachmännische" Linsenfassung sorgt für die allerschönsten Abbildungsfiguren auf der opt. Achse, man hätte gerne feine

Sternpunkte, statt Farbquerfehler, Astigmatismus, Koma etc. Ein Massenprodukt aus der Anfangszeit chinesischer Optik-Schmiede.

-

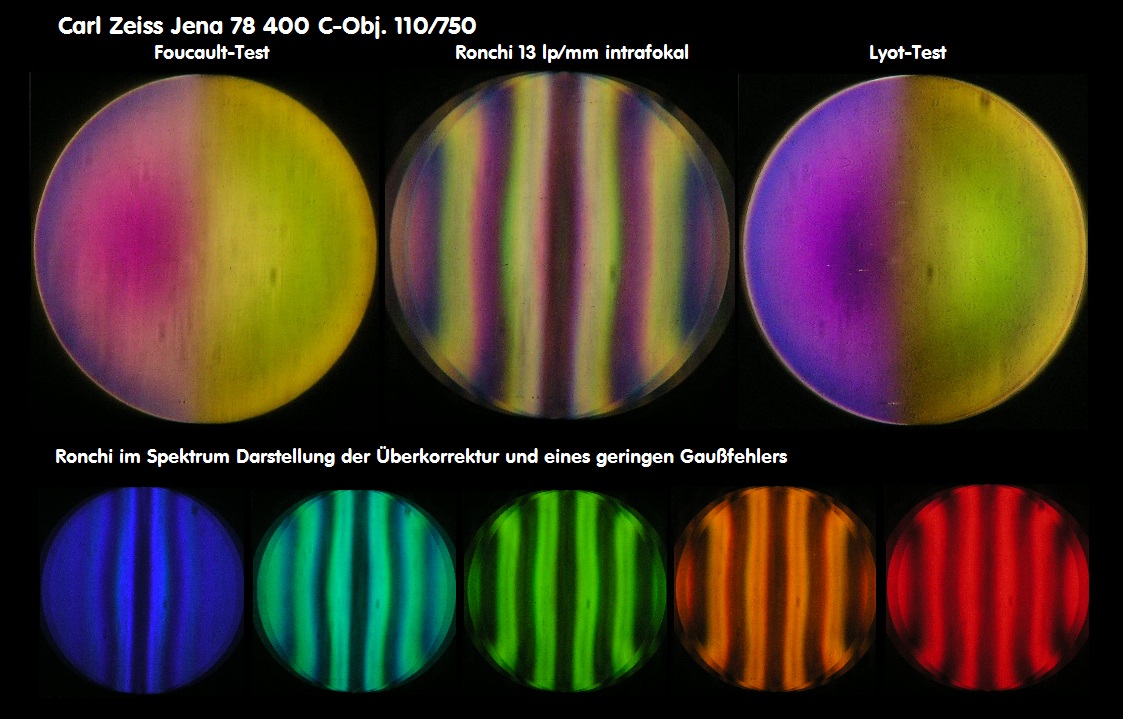

Der Foucault-Test kommt ohne Zonen offenbar nicht aus, bei LZOS undenkbar!

-

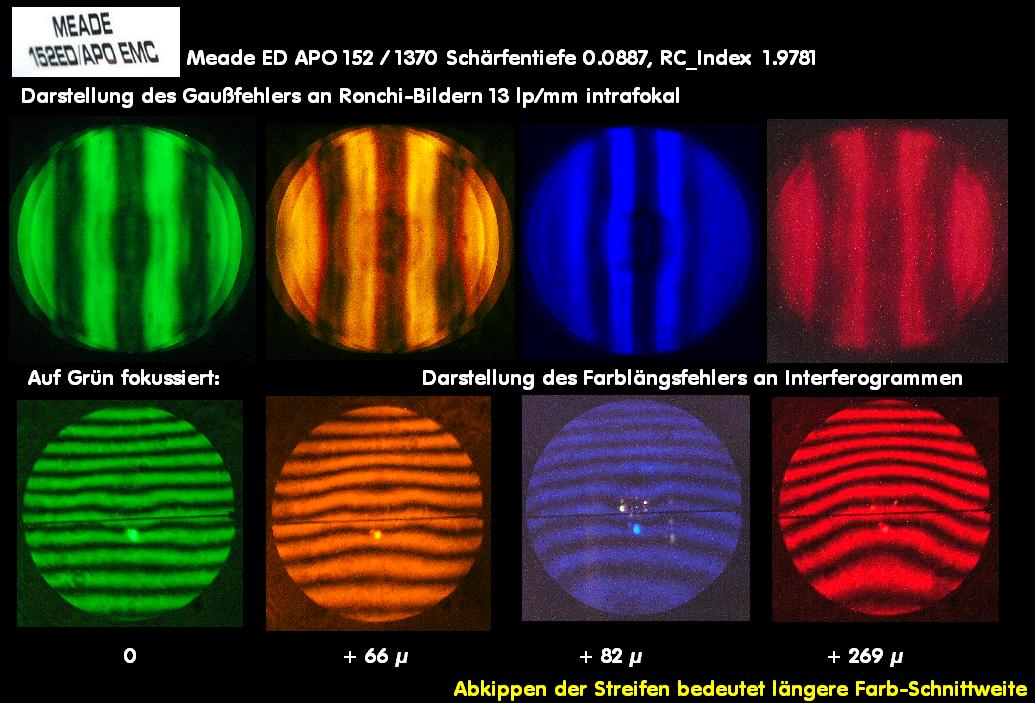

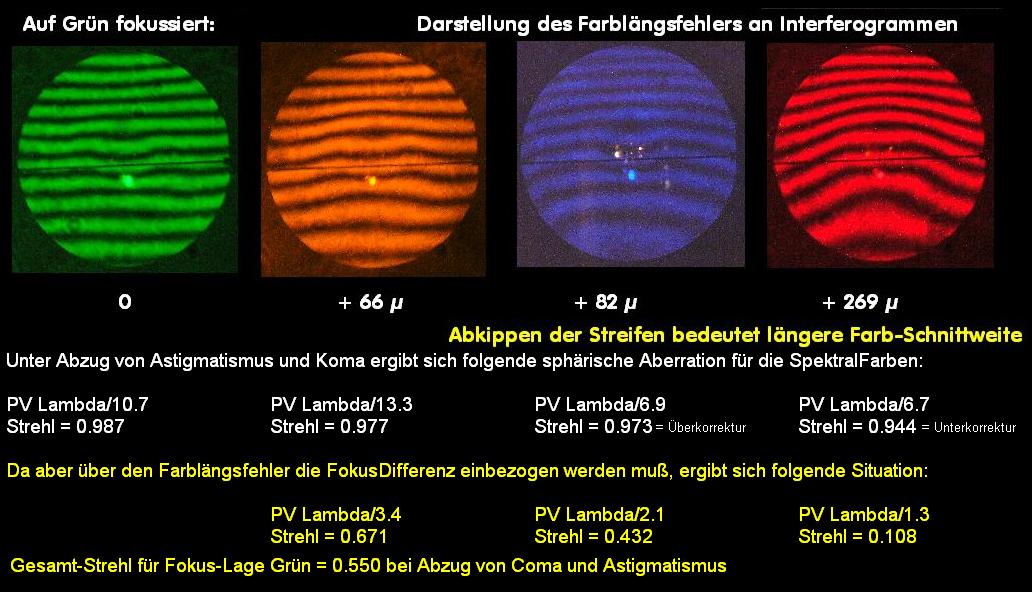

Der innere Teil der Optik ist überkorrigiert, beim Ronchi-Test 13 lp/mm intrafokal

-

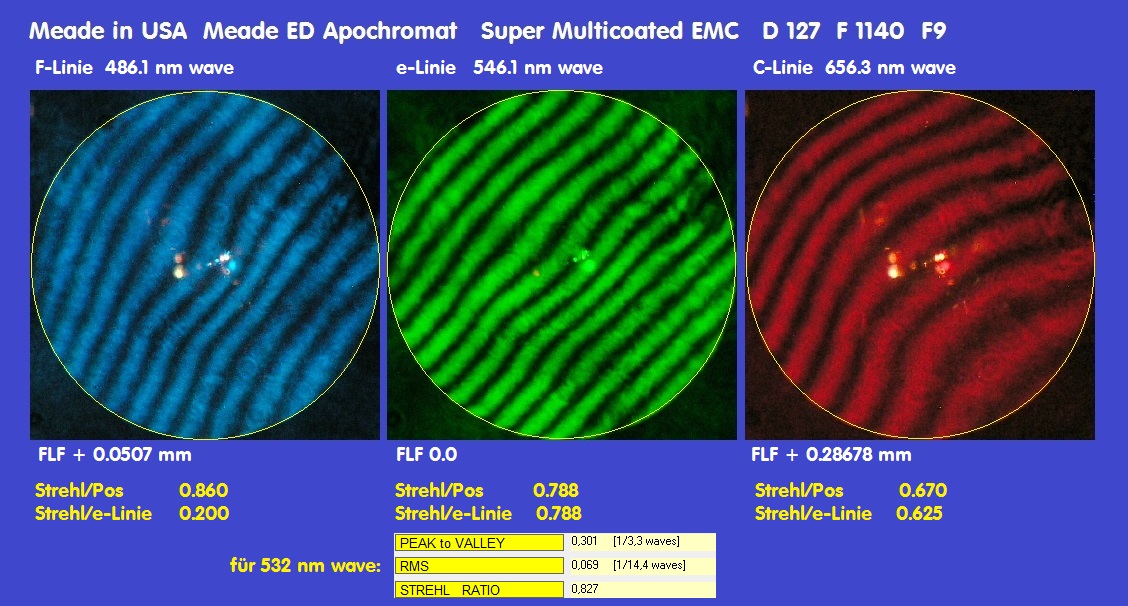

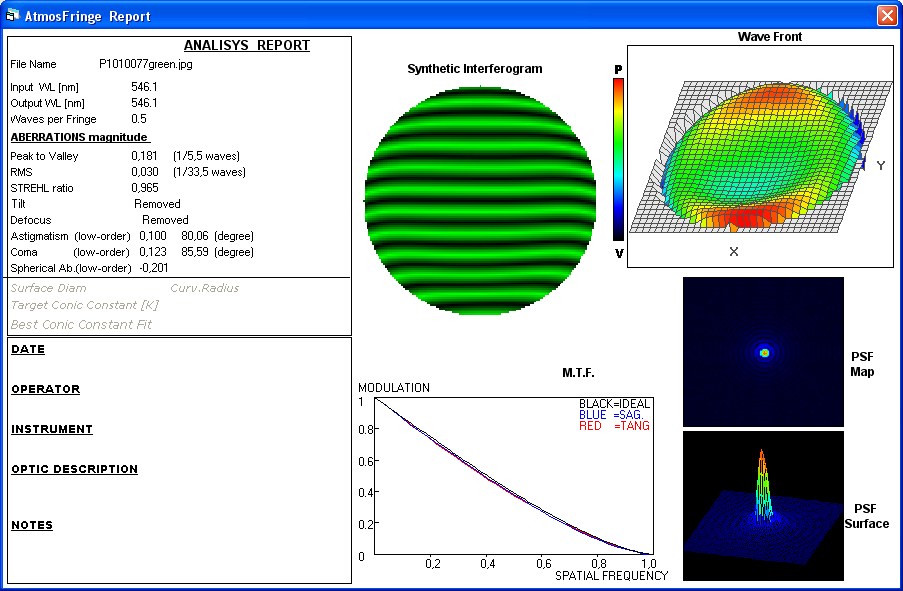

Hier kommen die Poly-Strehl-Verfechter erneut ins Spiel: Neben den Fertigungsfehlern stellt sich die Frage, was über den PolyStrehl dargestellt

werden soll: Soll der Strehl ermittelt werden aus der Position des Fokus-Punktes Grün, auf den man für gewöhnlich fokussiert, das wäre dann

die zweite Zeile unten, oder soll am Meßpunkt der jeweiligen Farbe der Strehl ermittel werden, das wäre dann die erste Zeile. Es geht ja um die

Darstellung des Gaußfehlers: Nur bei einem F9 System fällt der kaum ins Gewicht, auch wenn es dem Designer-Guru nicht gefallen mag.

-

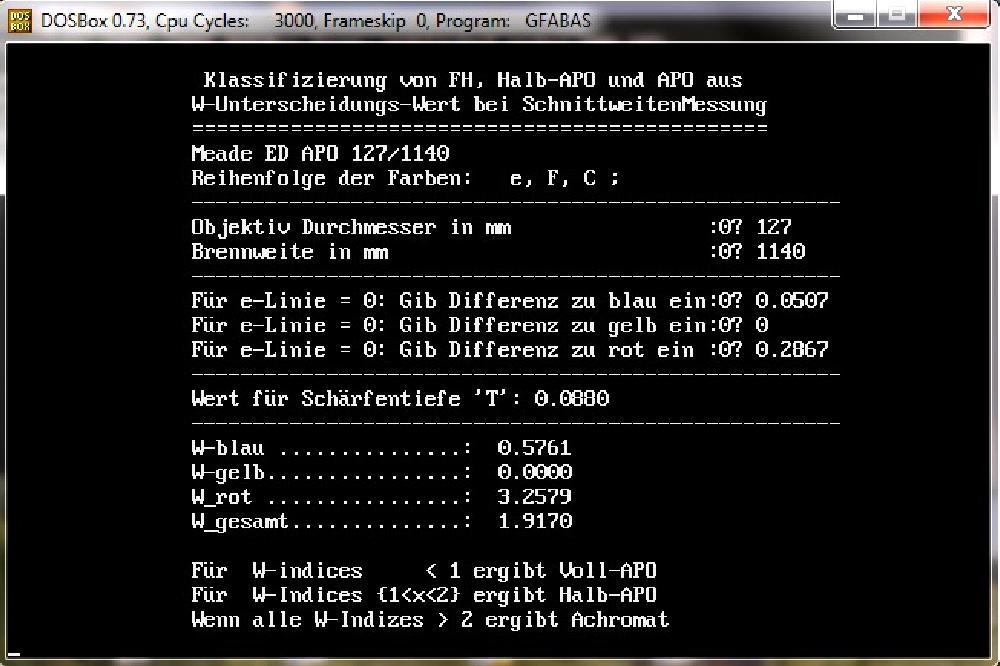

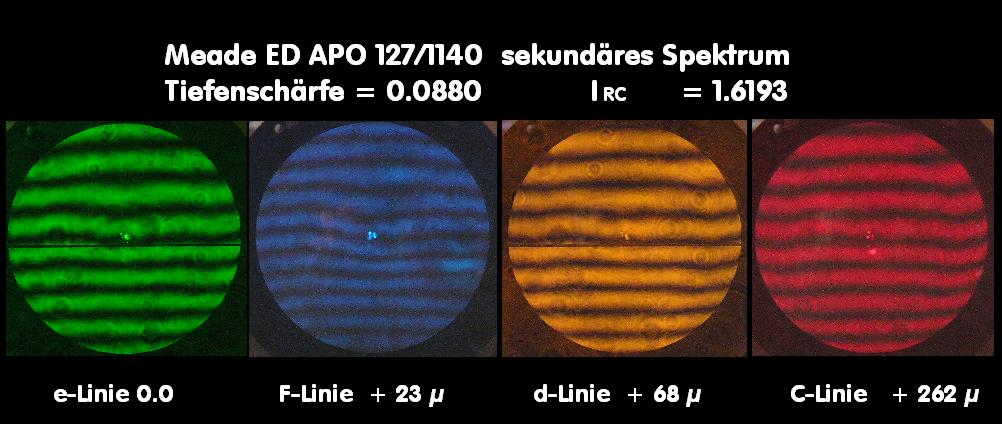

Das Sekundäre Spektrum hinsichtlich der Abstand von Blau und Rot zur Hauptfarbe Grün wird ins Verhältnis gesetzt zur SchärfenTiefe dieser

F9 Optik, was ein großer Spielraum ist für Restfehler. Es ist ein Halb-APO und kein ED-APO, wie die Gravour auf dem Frontring vollmundig

behauptet.

-

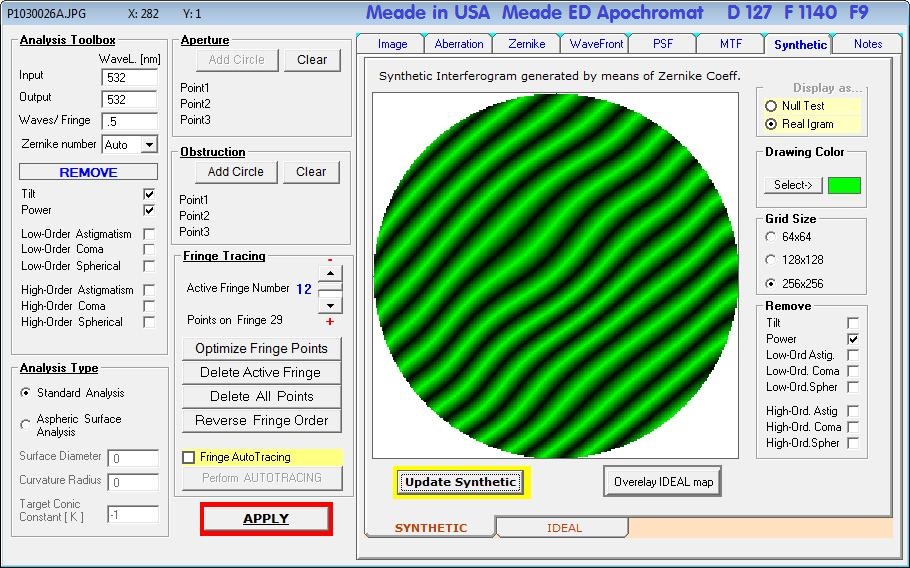

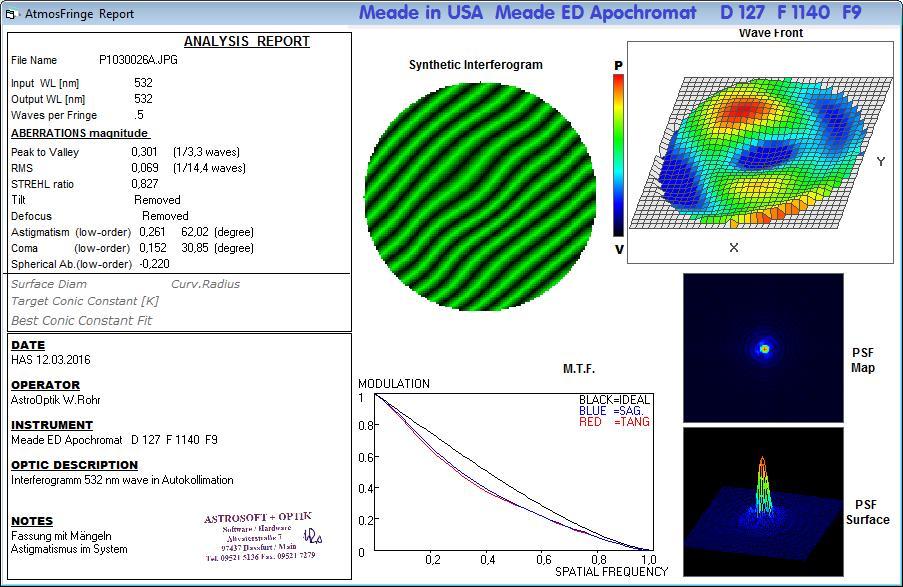

das synthetische Streifenbild

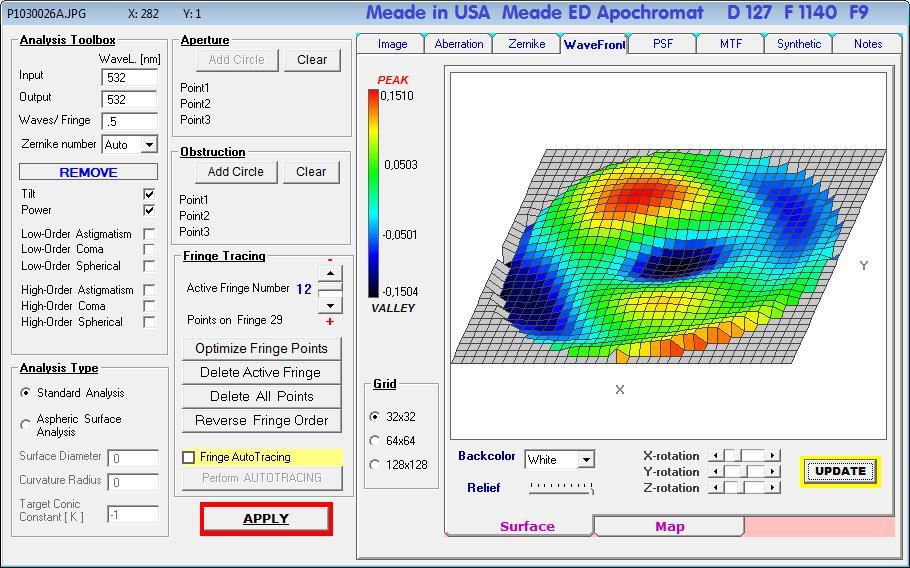

Die Wellenfront-Darstellung, der man Überkorrektur und Astigmatismus ansehen kann

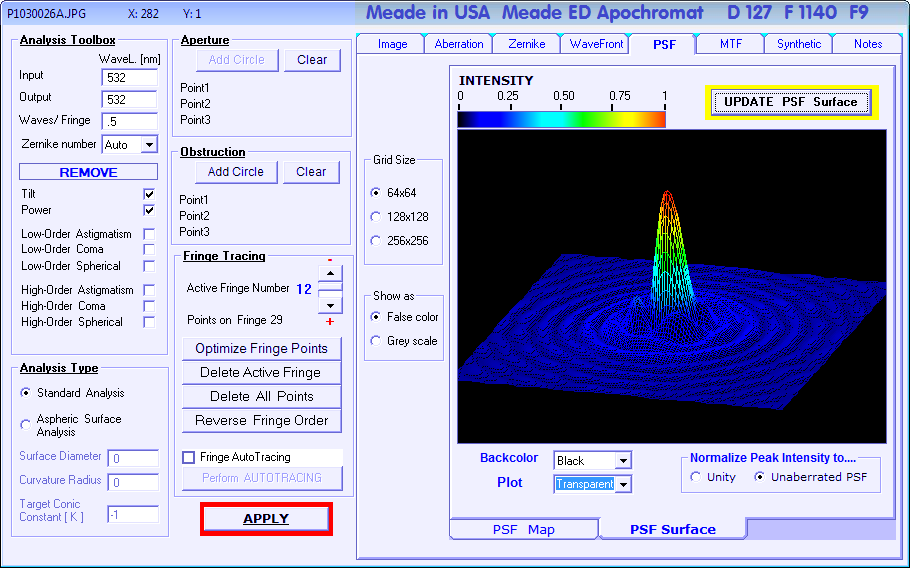

Die optimierte Energieverteilung

Und ein Test-Report bei 532 nm wave den man hiermit vergleichen mag.

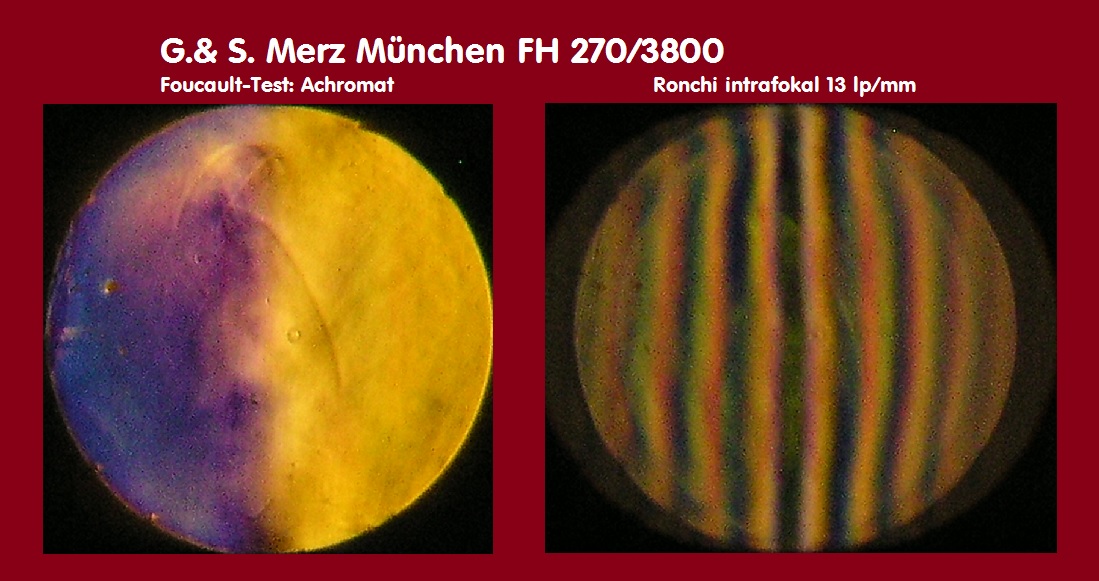

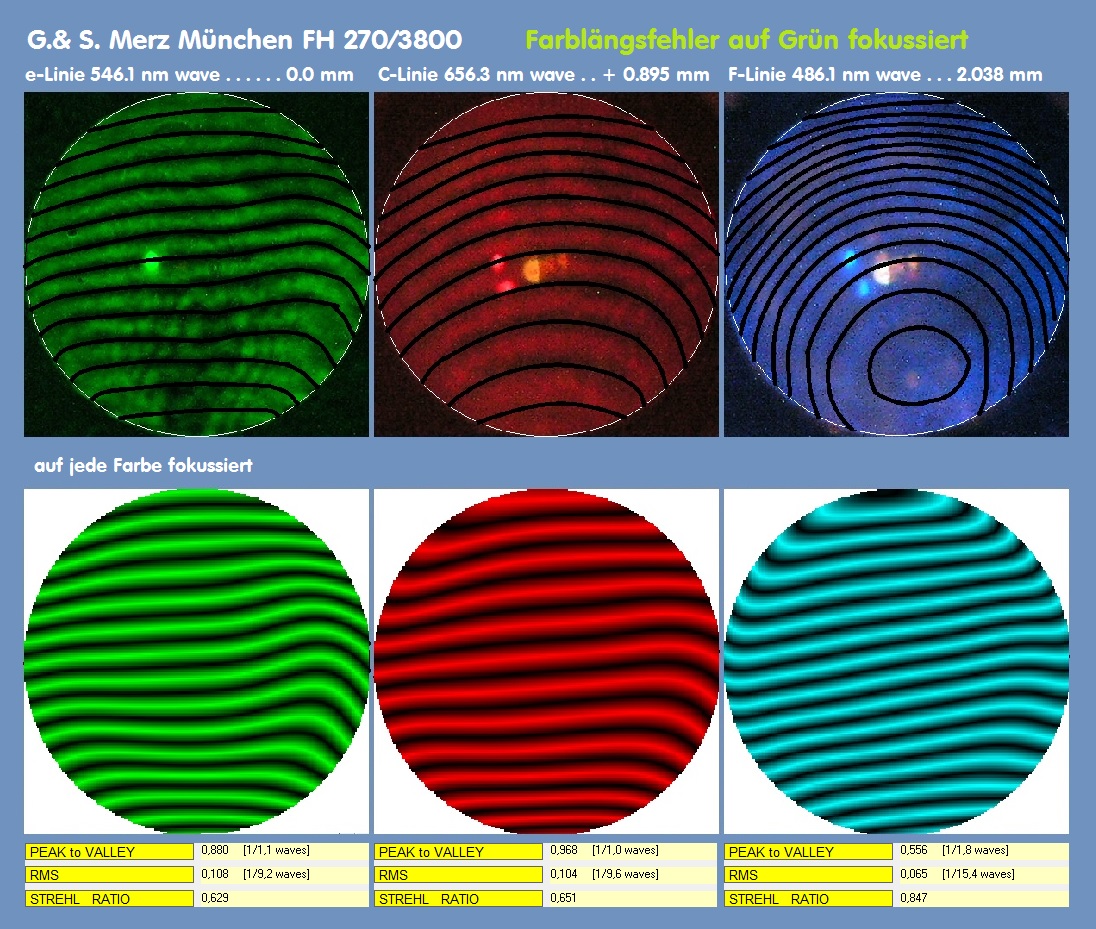

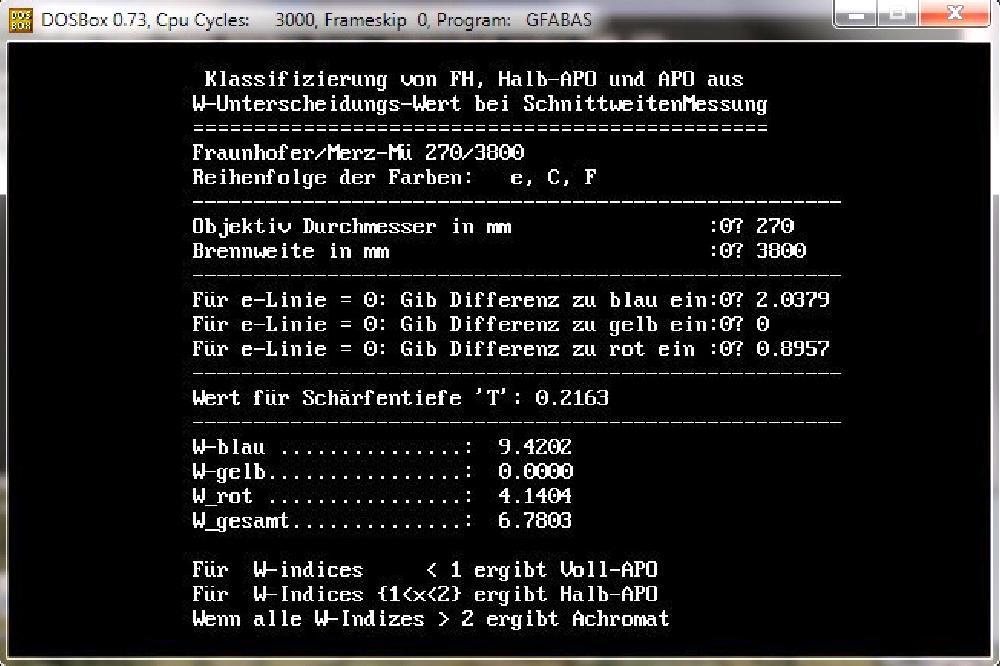

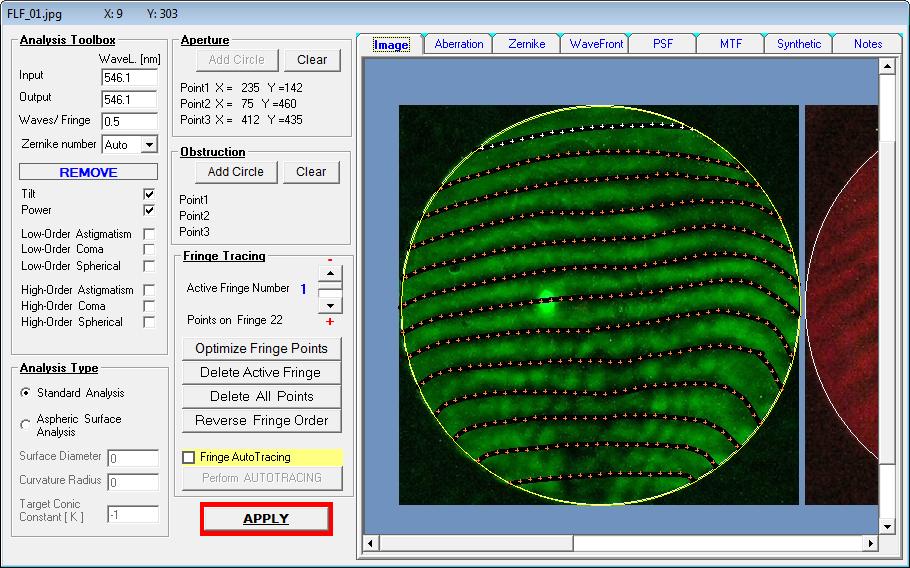

B098A Ein Achromat für den russischen Zaren 270-3800

http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Merz_(Optiker)

http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Merz,_Georg

http://www.meridiankreis.de/?p=121

http://www.deutsches-museum.de/fileadmin/Content/data/Insel/Information/KT/heftarchiv/1986/10-1-18.pdf

Dieser Achromat von der Firma G. & S. Merz GmbH München dürfte vermutlich bereits 100 Jahre überstanden haben. Er soll,

so berichtet man, eine Anfertigung für den russischen Zaren gewesen sein. Die russ. Revolution jedoch habe das Projekt

zerschlagen und so blieb dieser Achromat irgendwo versteckt in Deutschland. Der jetzige Eigentümer möchte nun wissen,

mit welcher Qualität er es zu tun hat, und ob es sinnvoll ist, dieses (schwere) Objektiv zu optimieren.

Ein F/14 Achromat würde man heute kaum noch fertigen. Statt dessen sollte es ein APO sein, der aber mit diesem Durchmesser

vermutlich mindestens 50.000.- Euro kosten würde. Als Achromat hätte er einen deutlichen Farblängsfehler, in diesem Fall

für Blau ca. 2 mm länger, für Rot ca. 0.9 mm länger als die Hauptfarbe Grün. Umgekehrt wäre günstiger. Die Farbsituation

spricht also gegen eine Optimierung. Betrachtet man die Restfehler, dann wäre der Astigmatismus mit PV L/1.3 der erste

Angriffs-Punkt, was eine Frage von Fassung und Lagerung der Linsen bedeutet. Die Achskoma mit PV L/4.4 könnte man zwar

heraus-zentrieren, gewinnt aber dadurch keine wesentliche Verbesserung der Gesamt-Situation. Spherical selbst ist mit PV L/7.1

unbedeutend.

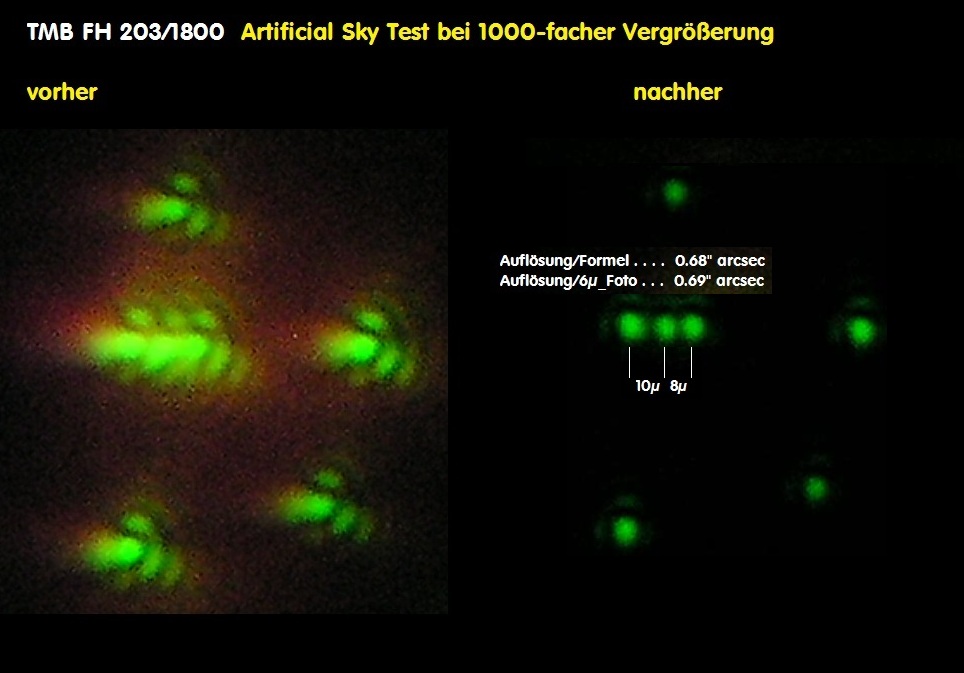

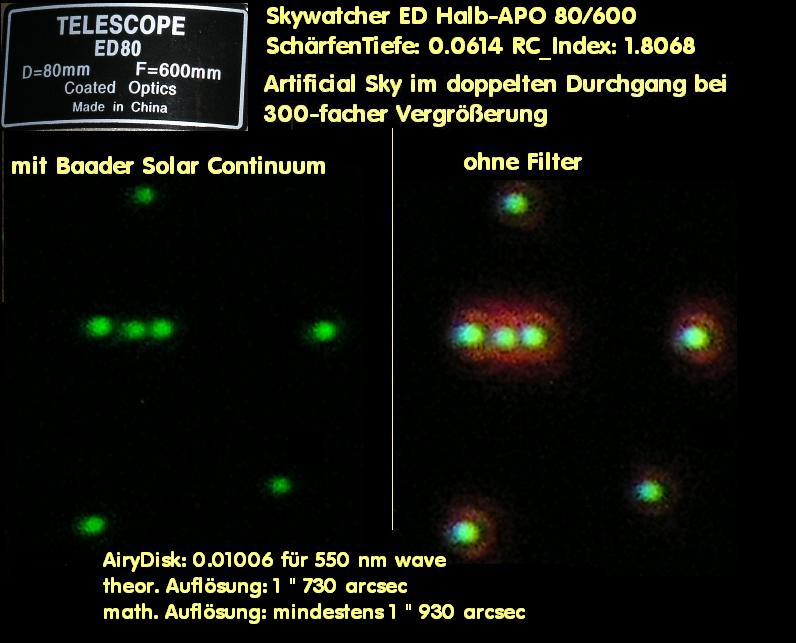

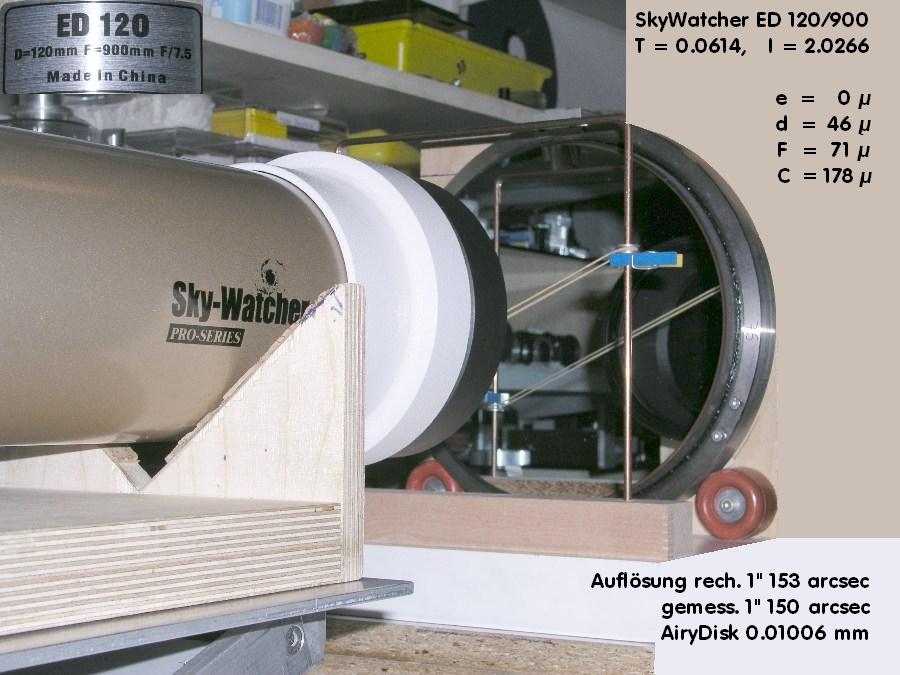

Rein Rechnerisch hat das Objektiv eine Auflösung von 0.512 arcsec bei Grün. Beim Artificial Sky Test ergibt sich über das Foto

eine Auflösung von 0.9 arcsec, allerddings mit sehr viel Streulicht über das Bildfeld. Eine Vergrößerung von ca. 200-fach dürfte

jedoch noch realisierbar sein mit einem 20 mm Okular. Für einen Achromaten ist dieser Fraunhofer vergleichsweise farbrein.

-

-

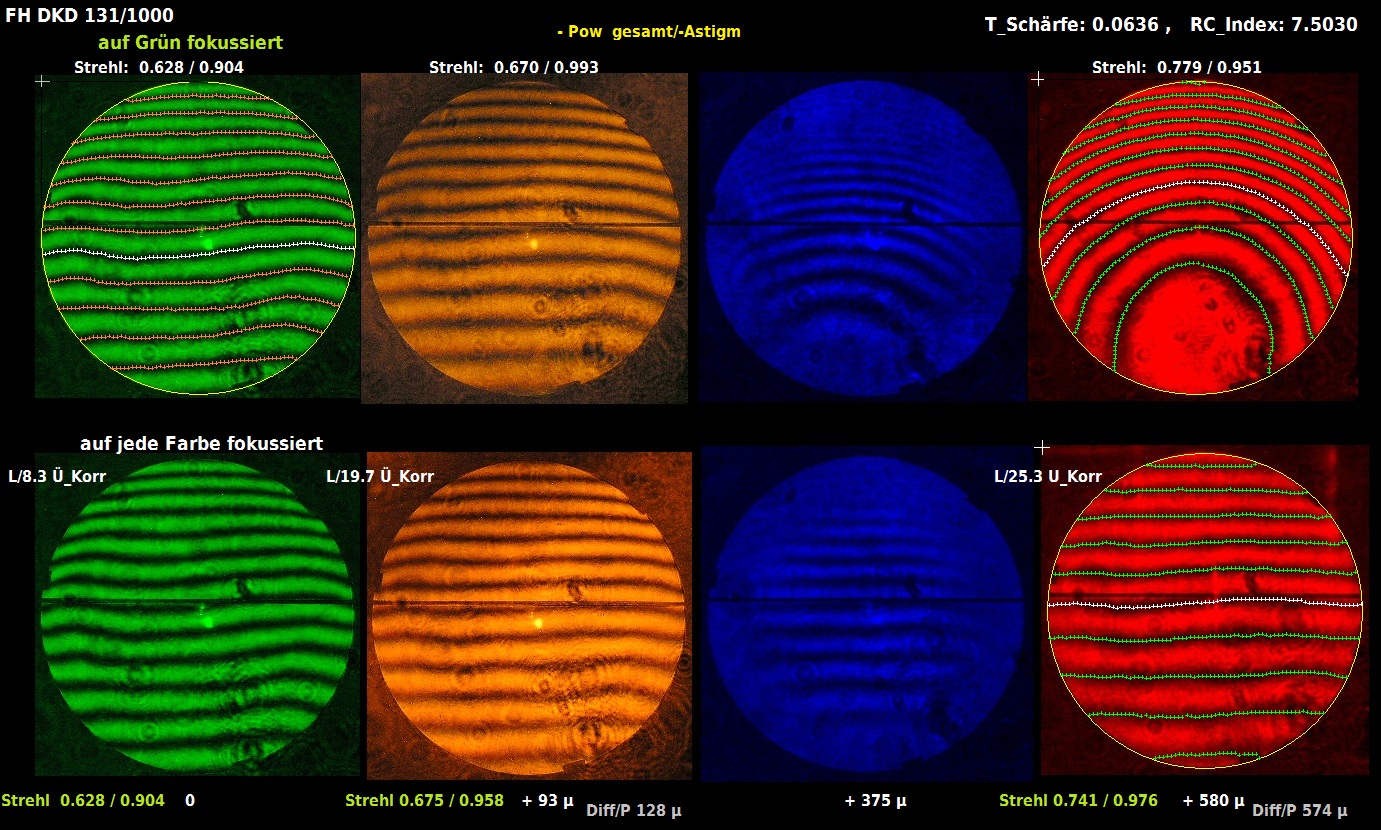

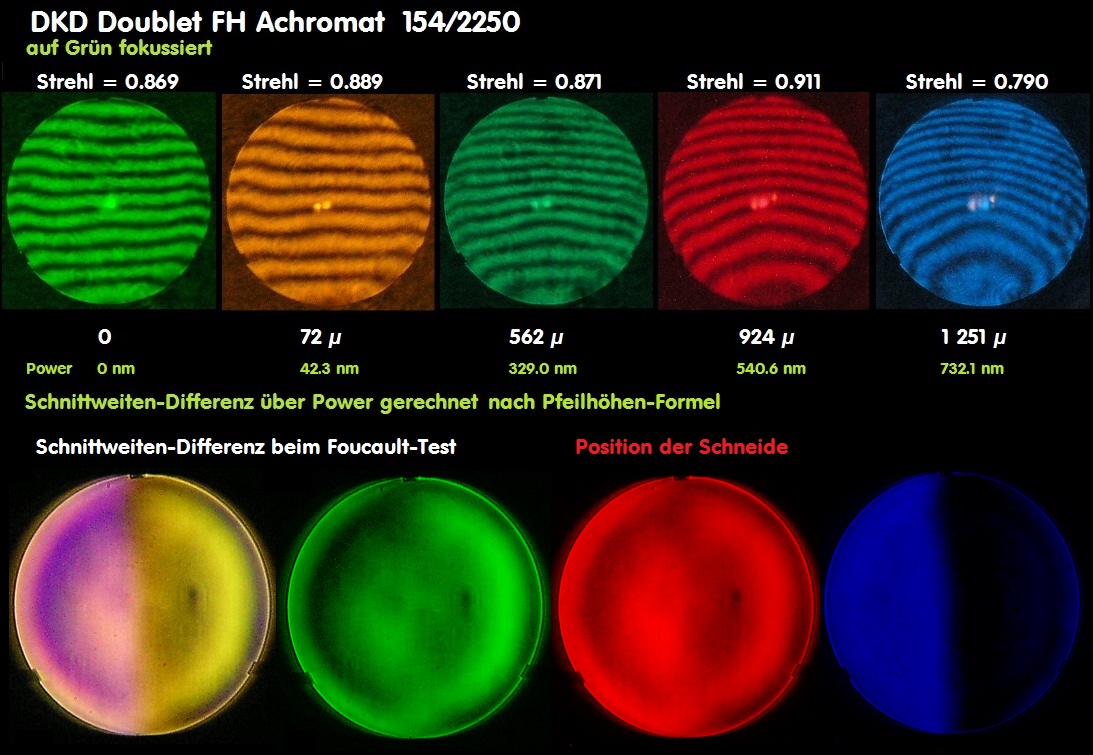

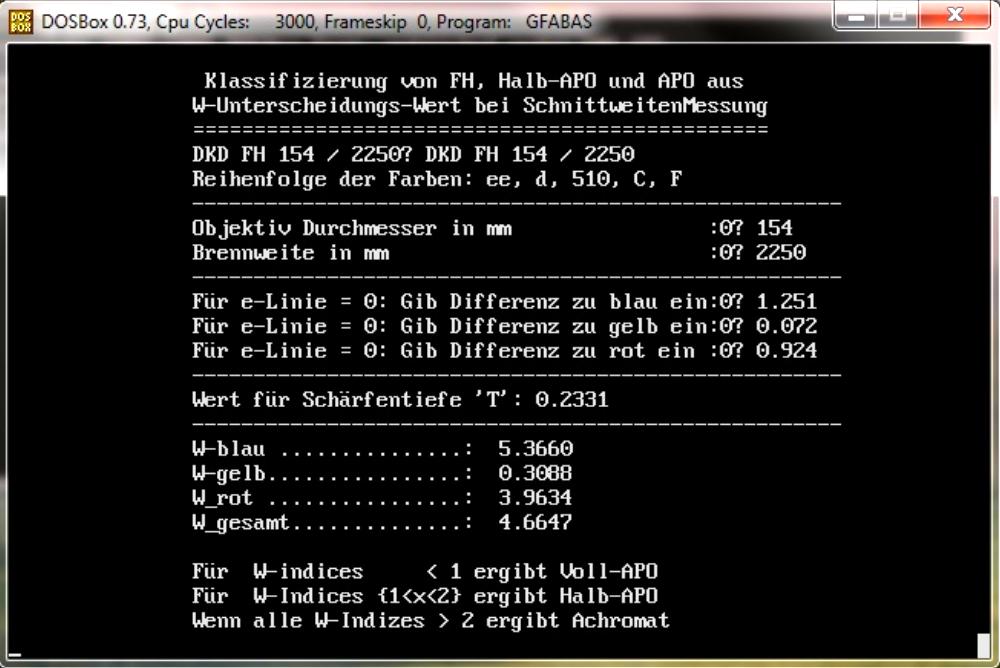

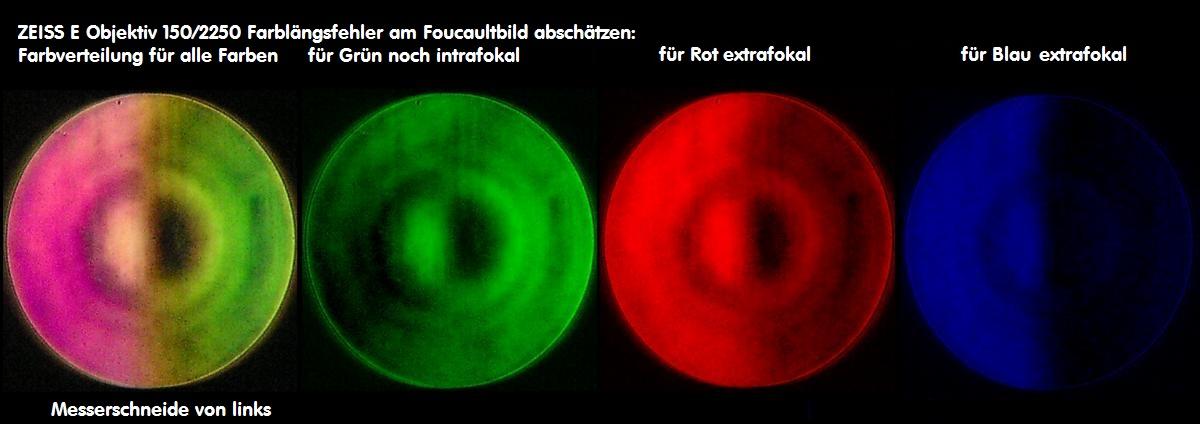

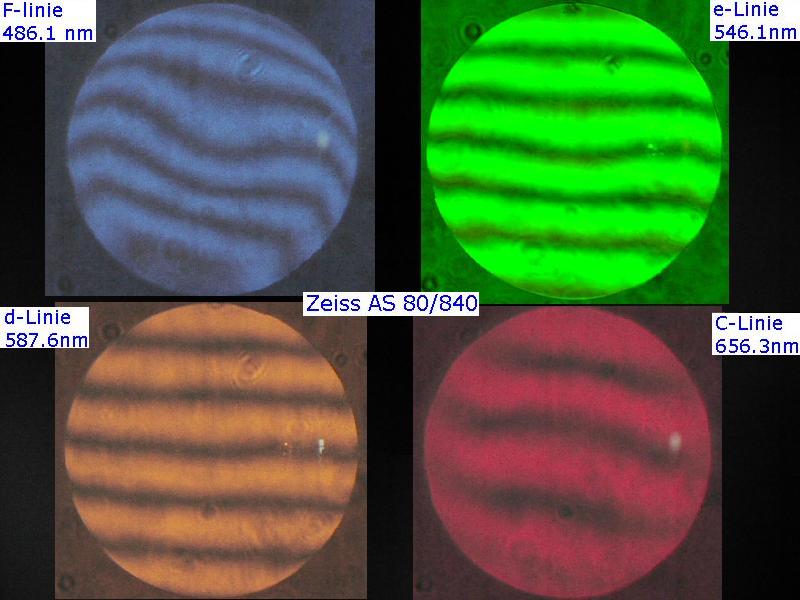

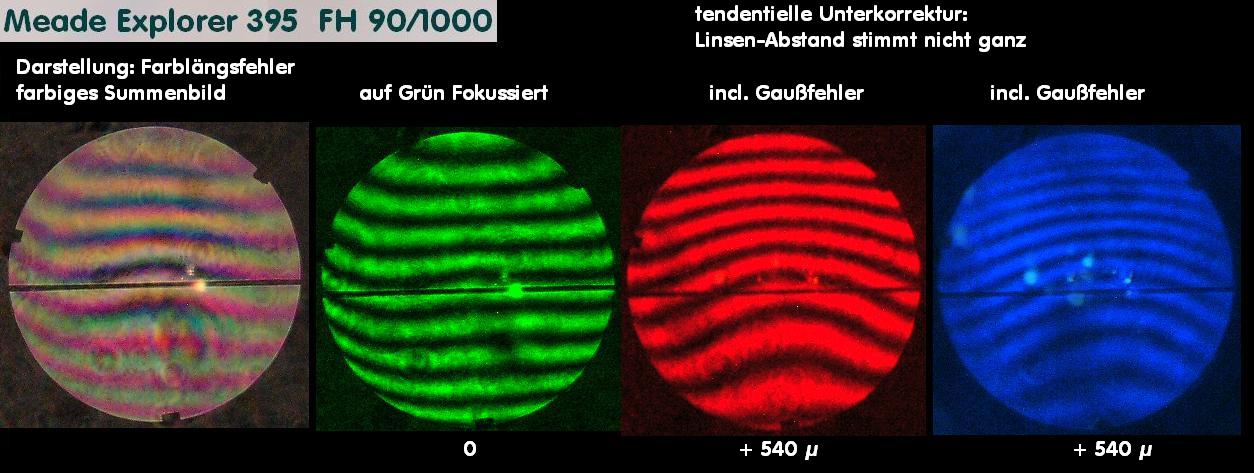

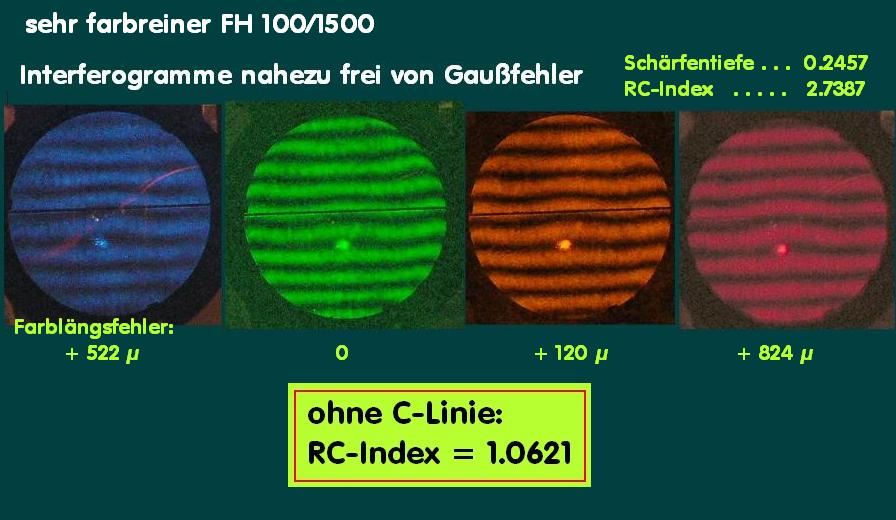

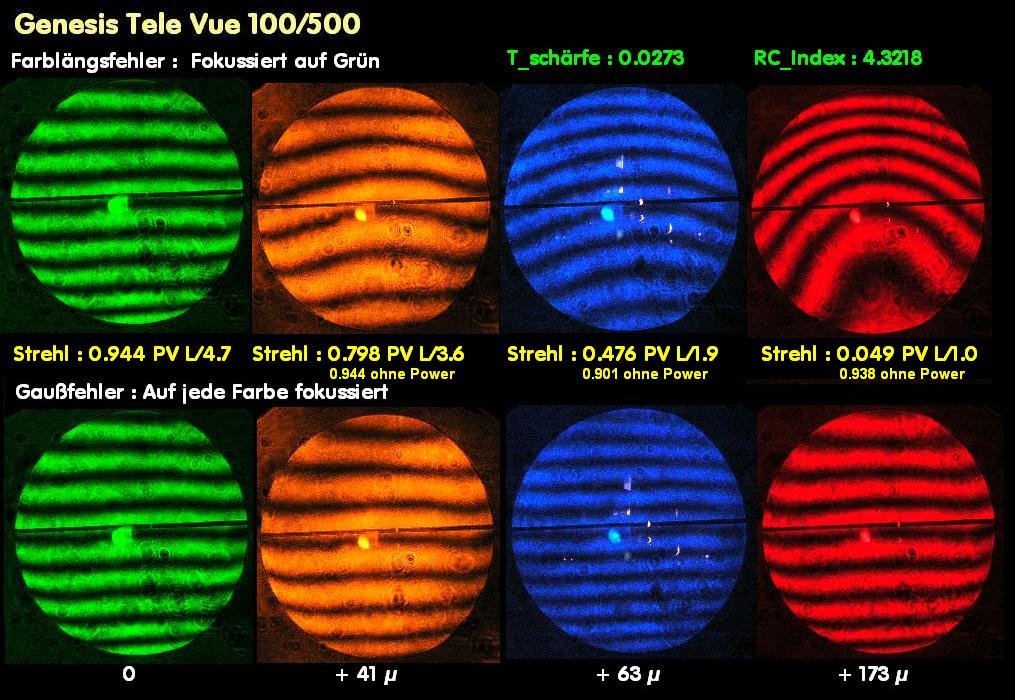

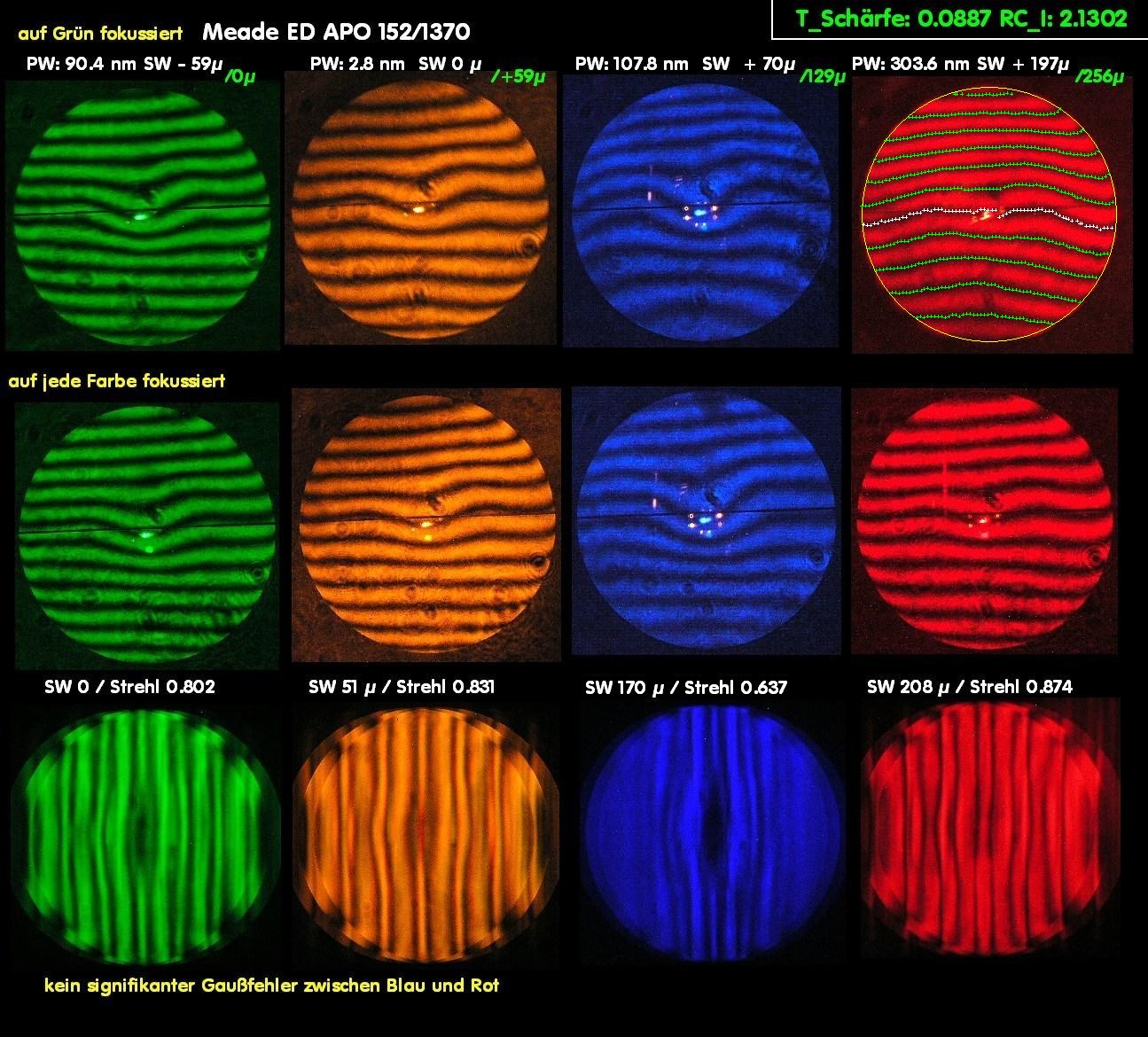

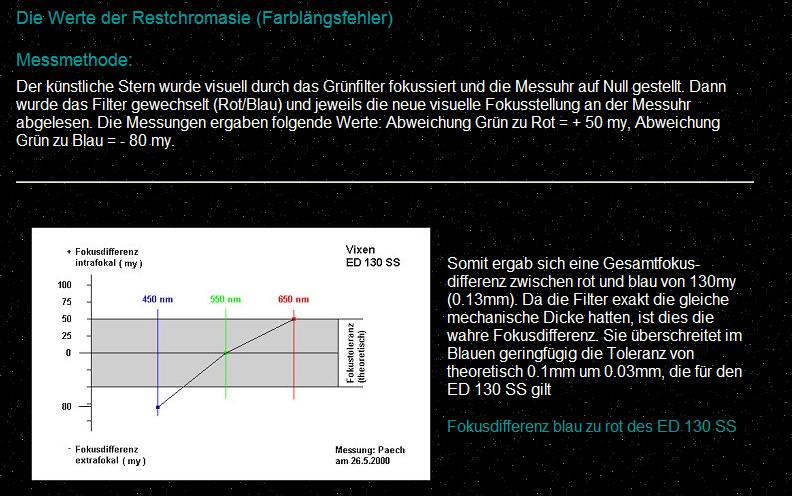

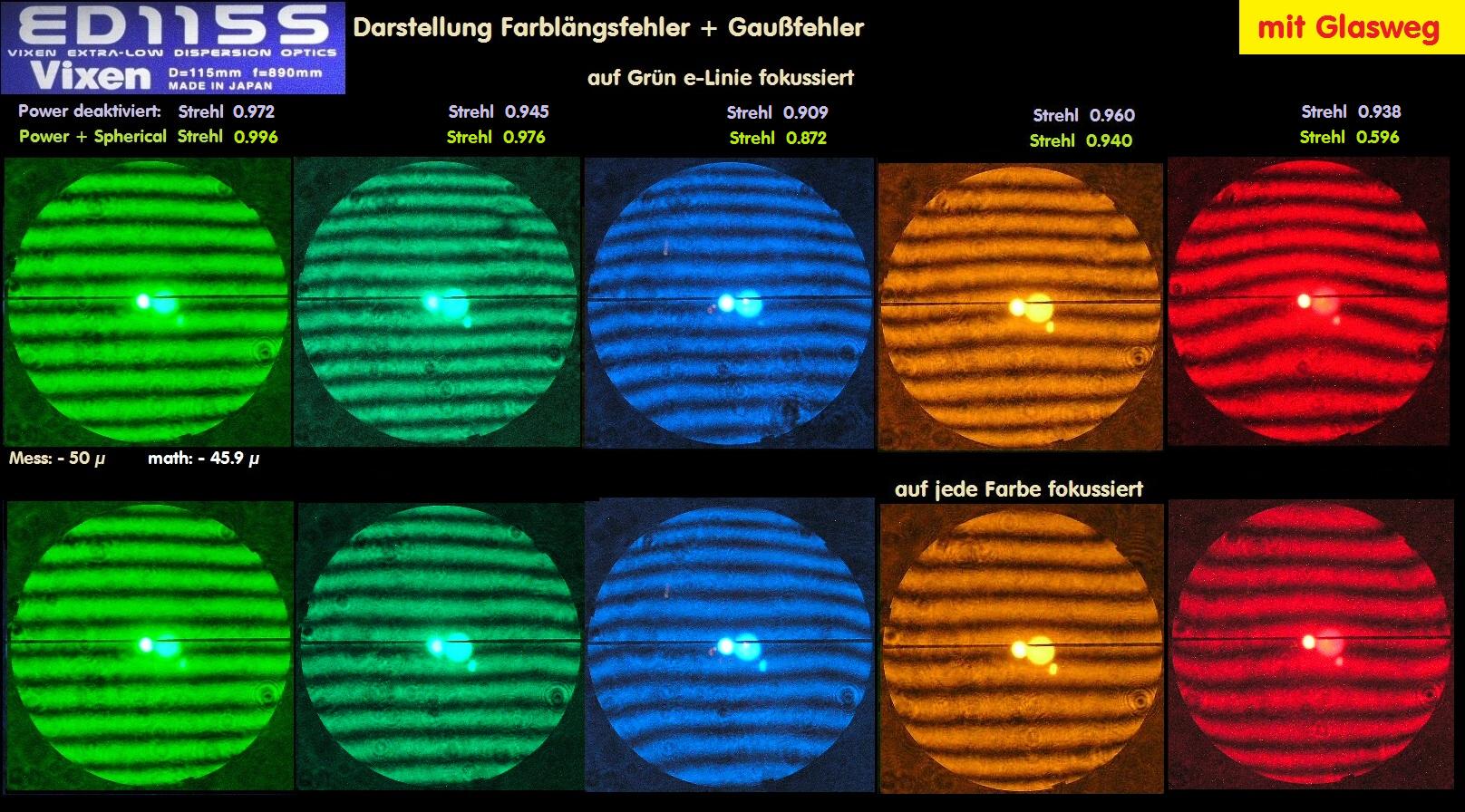

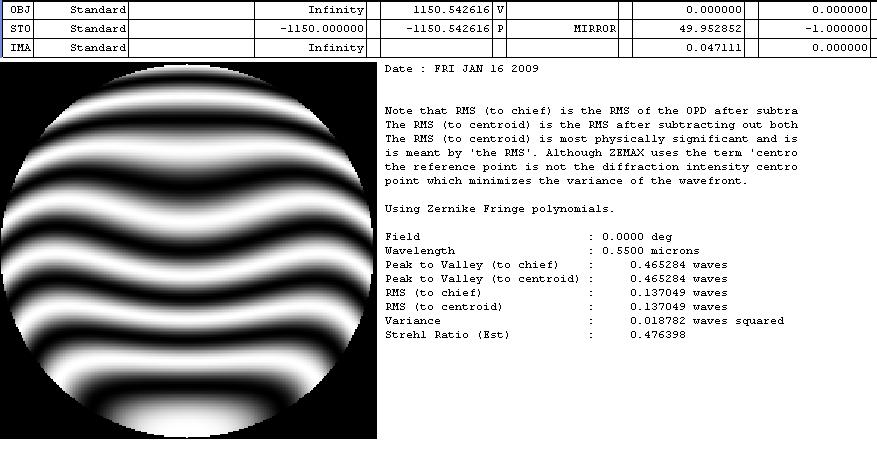

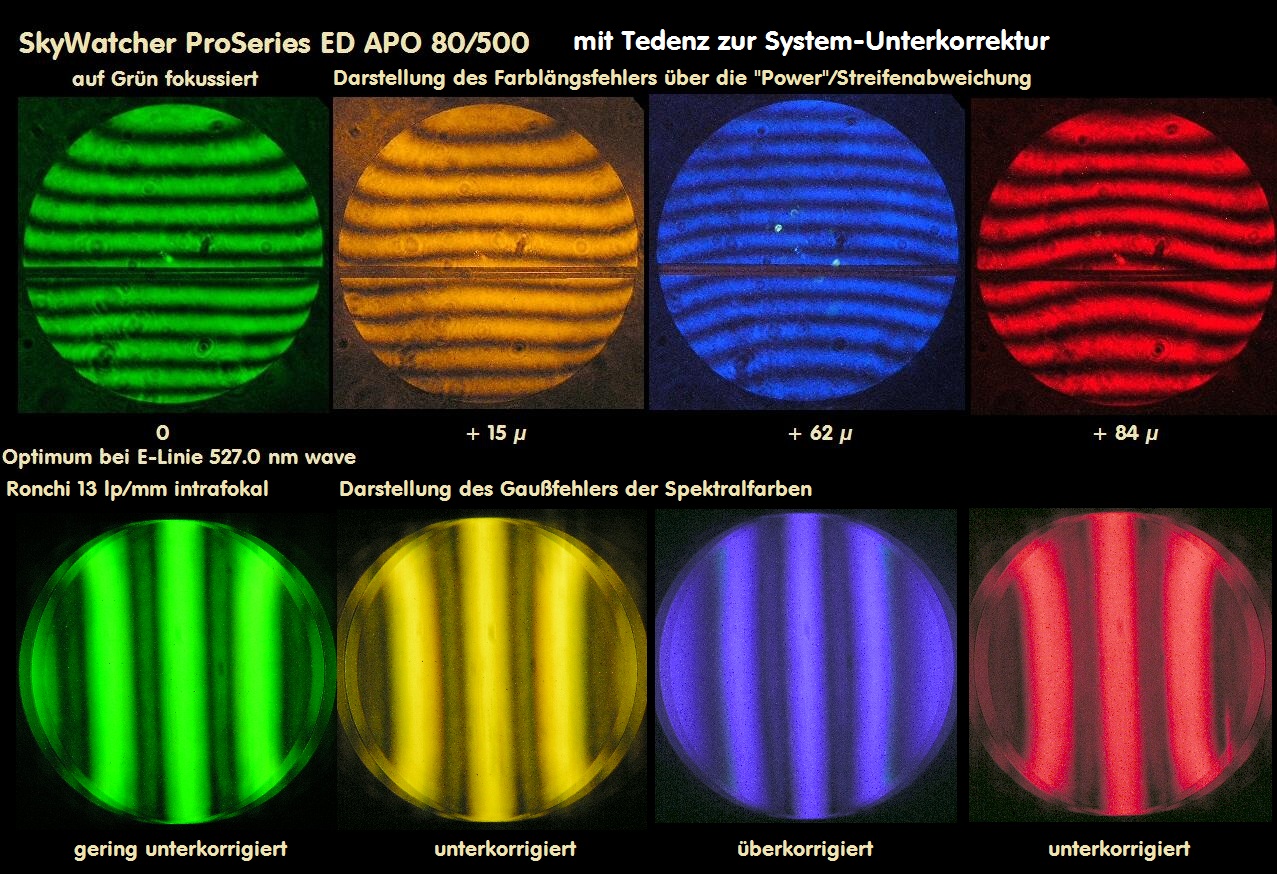

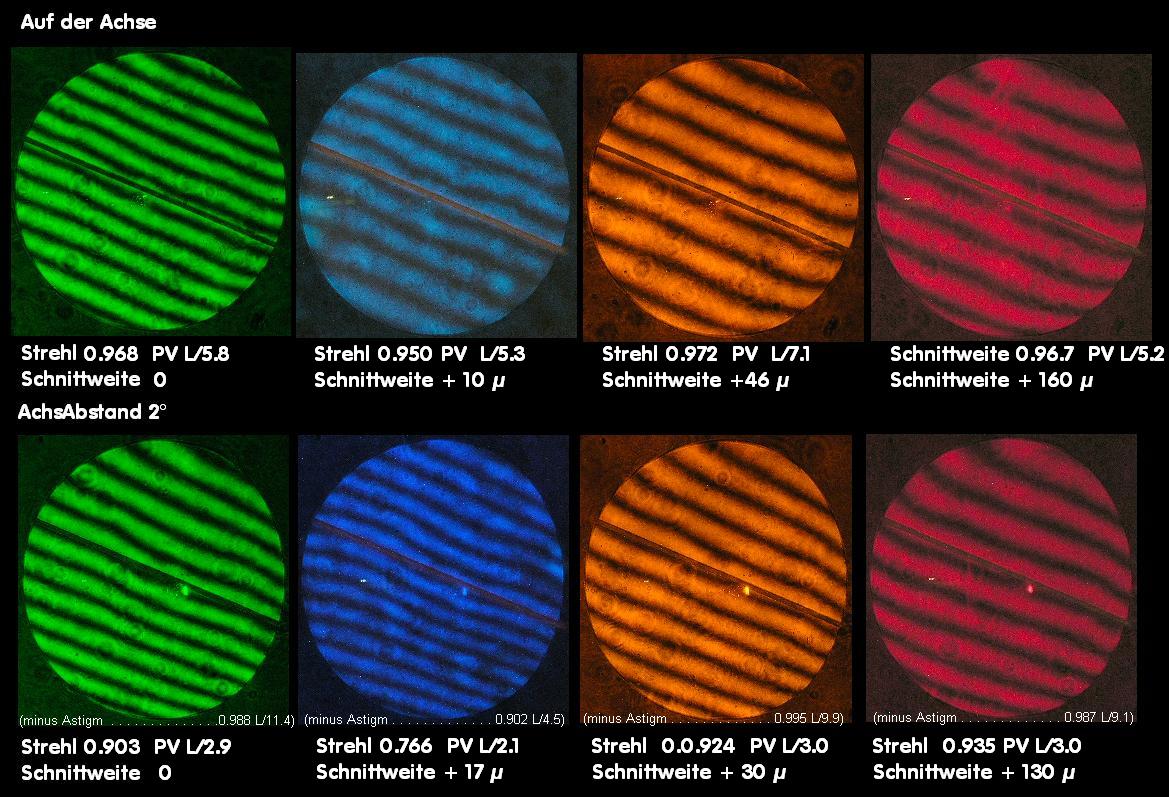

Bei der obere Reihe wurde auf die Hauptfarbe Grün fokussiert und über die Power der Farblängsfehler für Blau und Rot ermittelt.

Bei der unteren Reihe hingegen auf jede dieser drei Farben. Leider dominiert der Rest-Astigmatismus, sodaß der Gaußfehler kaum

erkennbar ist: Überkorrigiert im kurzen Spektrum Blau und unterkorrigiert im längeren Spektrum Rot. Selbst wenn man Grün

auf Null bringen wollte, indem man alle Restfehler beseitigt, ändert man an dem System Achromat = Farblängsfehler wenig:

Einfach in ein Fernrohr gebaut und bis zu 200-fache Vergrößerung, das könnte viel Spaß machen.

-

Die späteren Zeiss-AS Objektive liegen je nach Durchmesser bis zu einer RC_INdex-Zahl von ca. 2.0 und kommen den Halb-APO's

schon sehr nahe. Im Vergleich zu den Achromaten aus China und USA RC_Index < 15.- wäre dieser hier jedoch farbreiner.

-

Man könnte zwar diesen Achromaten optimieren, müßte aber sehr viel Arbeitszeit hineinstecken, was bei einem derart

schwergewichtigen Achromaten nicht ganz einfach ist. Es bleibt aber trotzdem ein Achromat mit seinen Eigenschaften.

-

-

Der Astigmatismus als Haupt-Rest-Fehler zieht das Maximum nach unten und begrenzt damit die Vergrößerungs-Leistung.

-

Die differenzierte Übersicht zeigt, wo man mit der Optimierung ansetzen müßte.

-

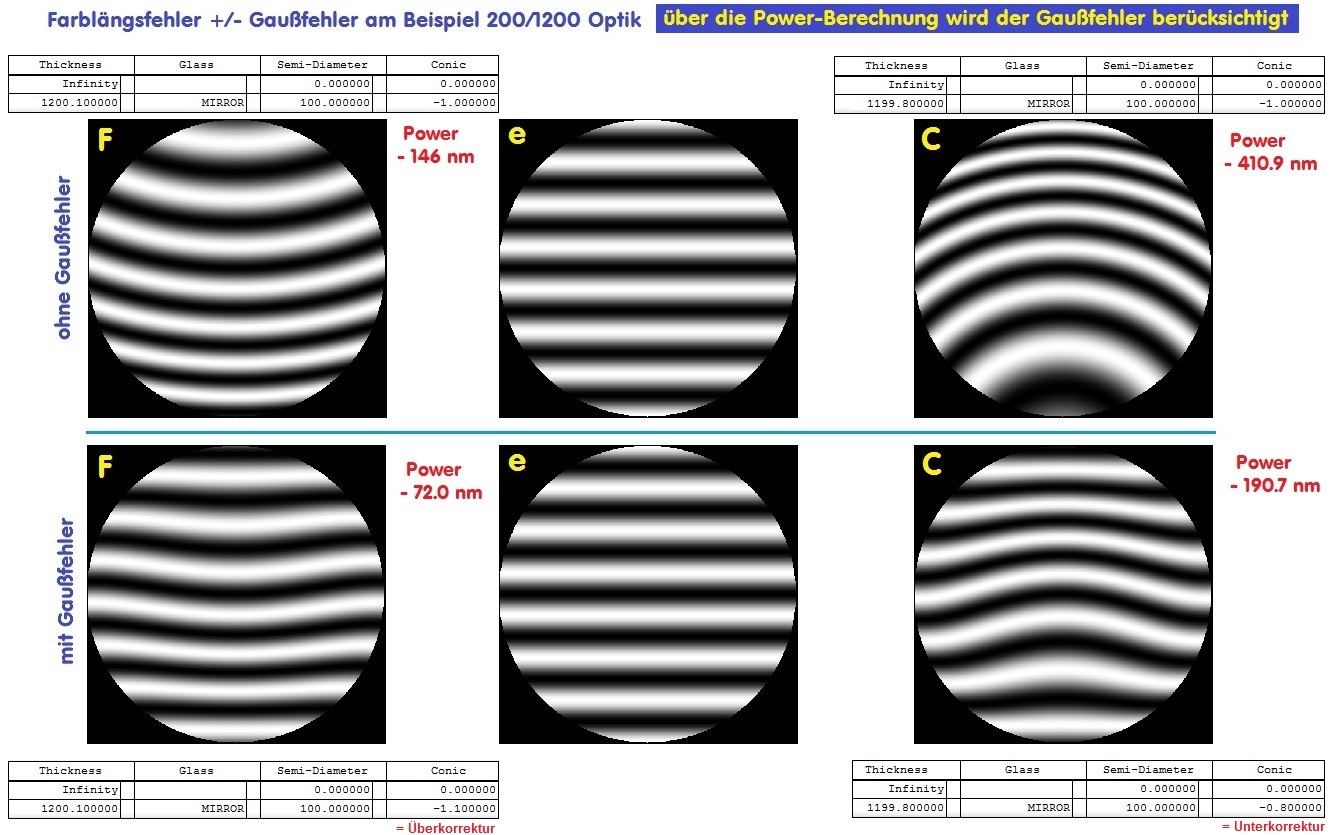

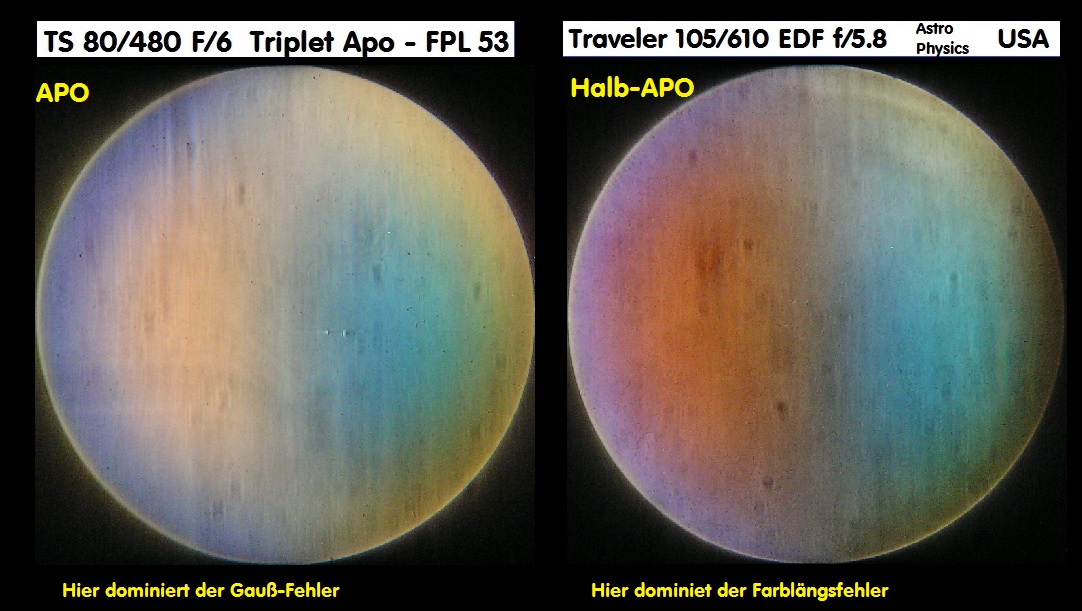

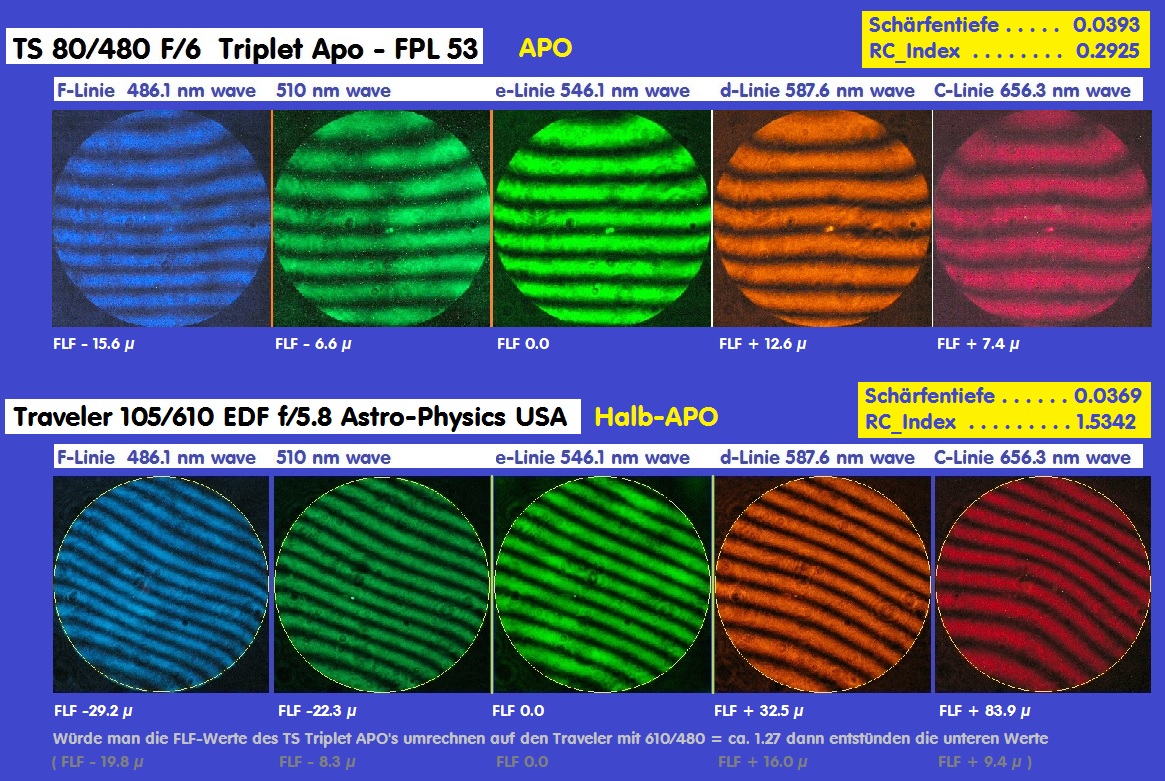

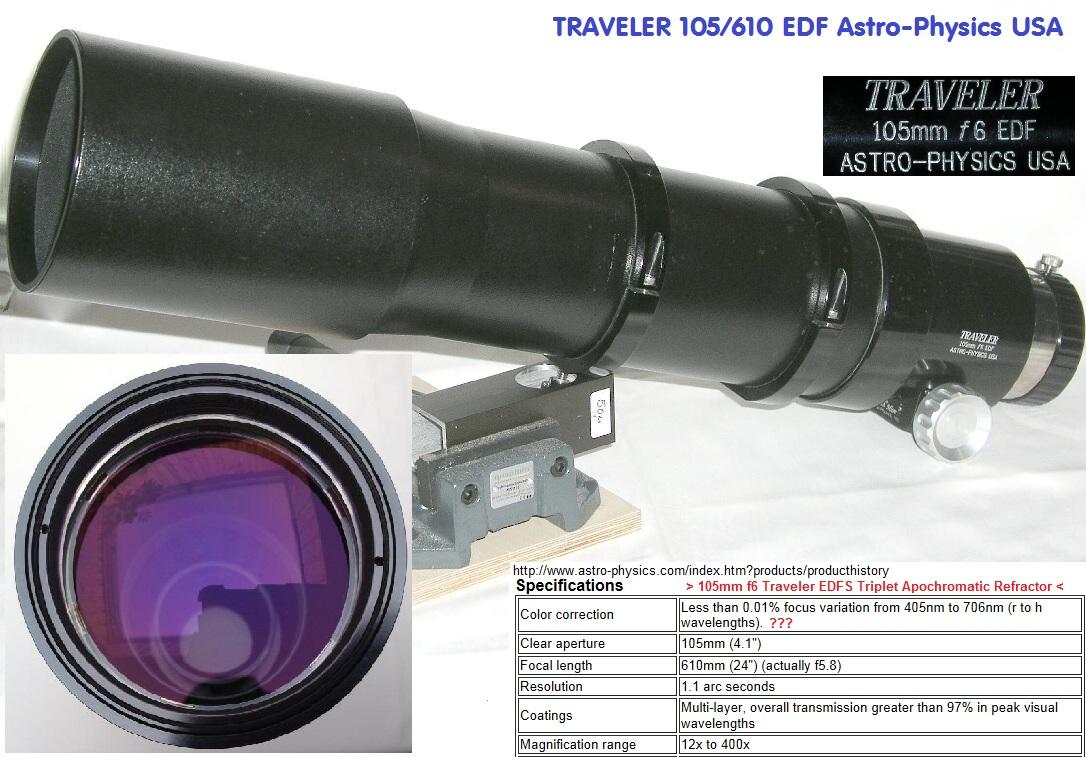

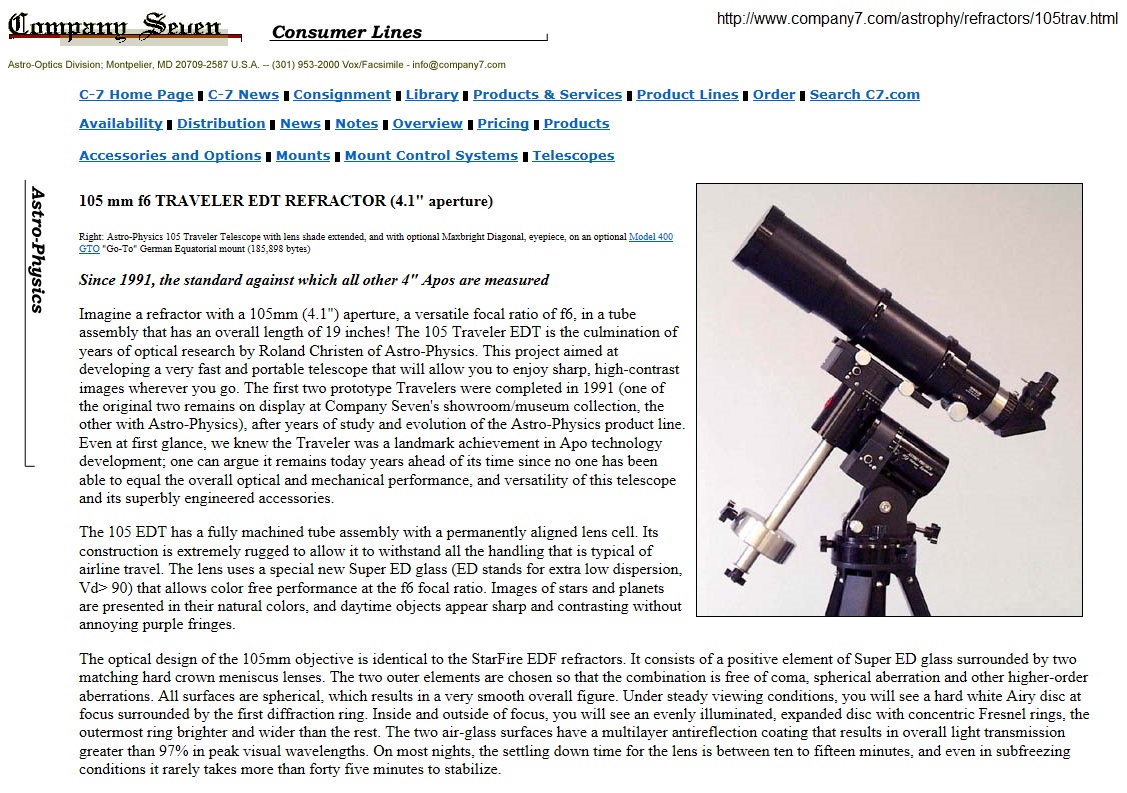

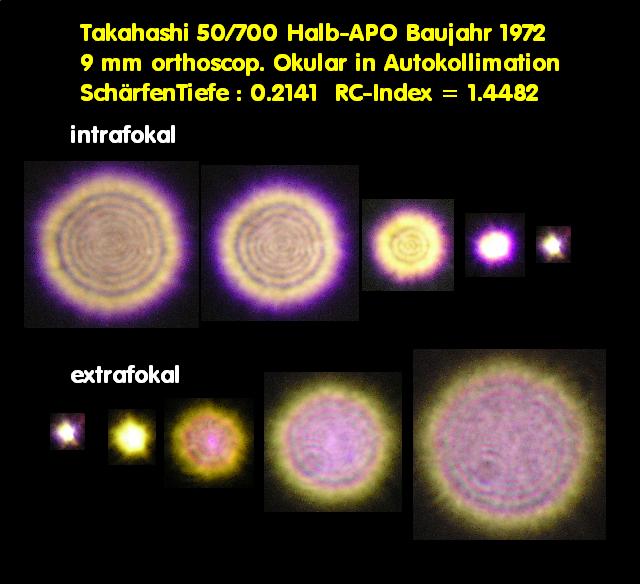

B032A Das Spiel mit Farblängsfehler und farbabhängigem Öffnungsfehler bei Refraktoren

B046 * Wie funktioniert ein Achromat? Grundlagen , Prinzip, Farb-Schnittweiten,

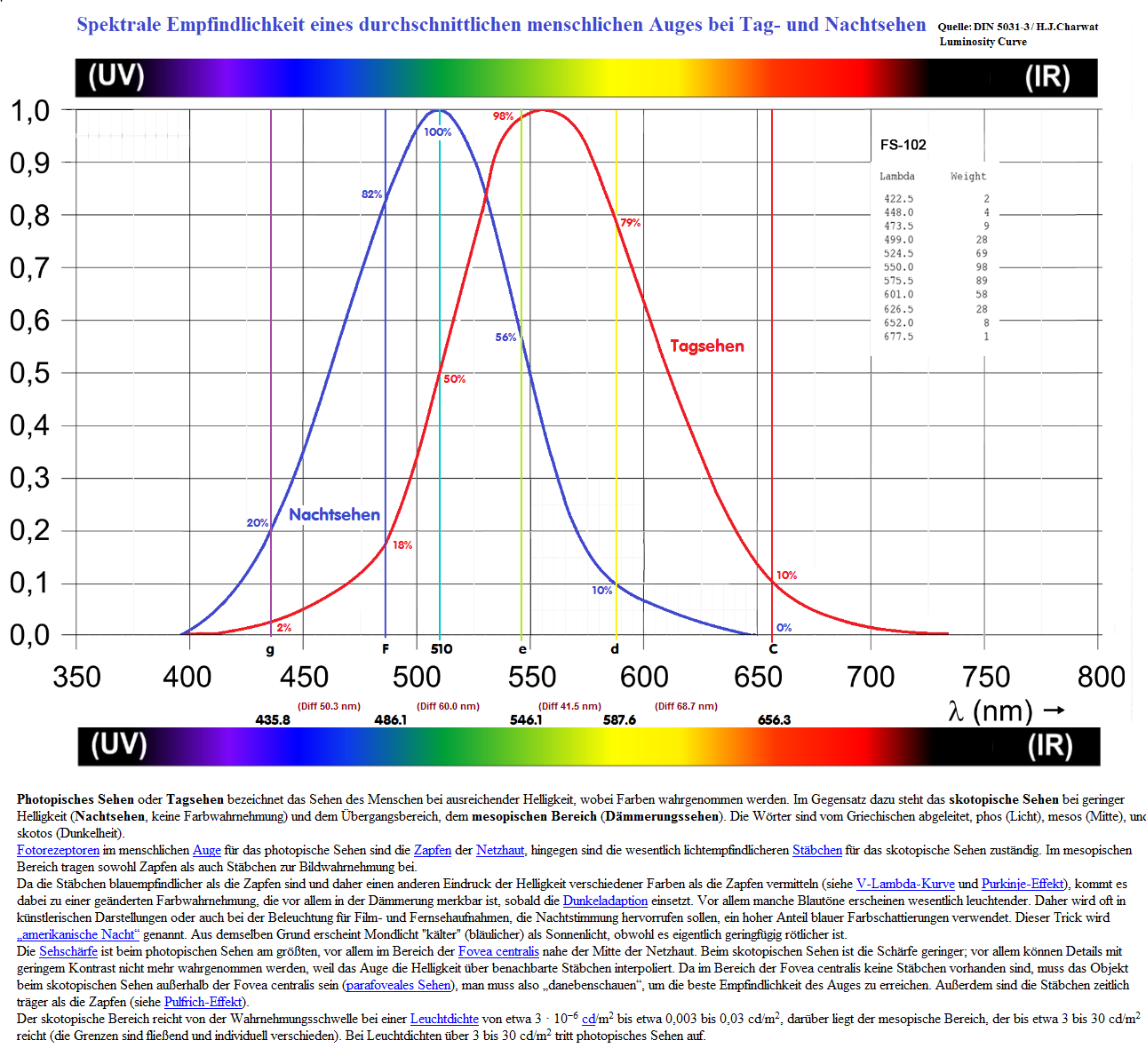

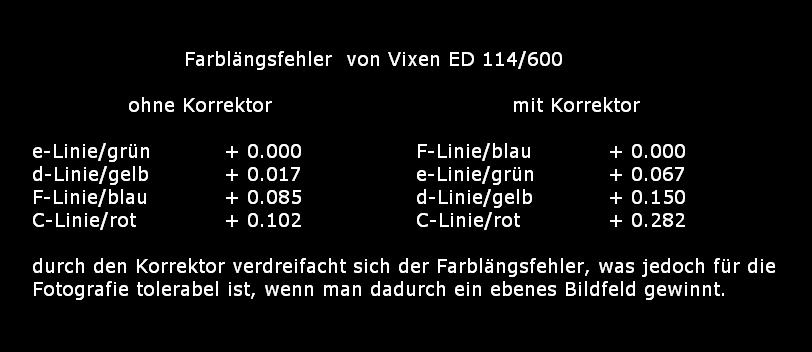

Der Farblängsfehler, auch chromatische Längs-Aberration genannt, beschreibt die unterschiedlichen Farbschnittweiten auf der opt.

Achse. Bei diesem Sachverhalt muß man unterscheiden, ob man einen Achromaten(Doublet), einen Halb-Apo (meist Zweilinser) oder

einen Voll-APO oder gar einen Super-APO vor sich hat. Bei letzterem sind die einzelnen Farbschnittweiten fast identisch, weshalb

diese Objektive sehr farbrein und natürlich teuer sind. Dieser Fehler wird vom Gaußfehler oder farbabhängigen Öffnungsfehler

überlagert. Bei der Hauptfarbe Grün = e-Linie = 546.1 nm wave sollte der Öffnungsfehler nahe Null, also perfekt sein. Für diesen Fall

wäre dann das rote Spektrum unterkorrigiert, das blaue Spektrum hingegen überkorrigiert. Da über den Einsatz in der Praxis unter-

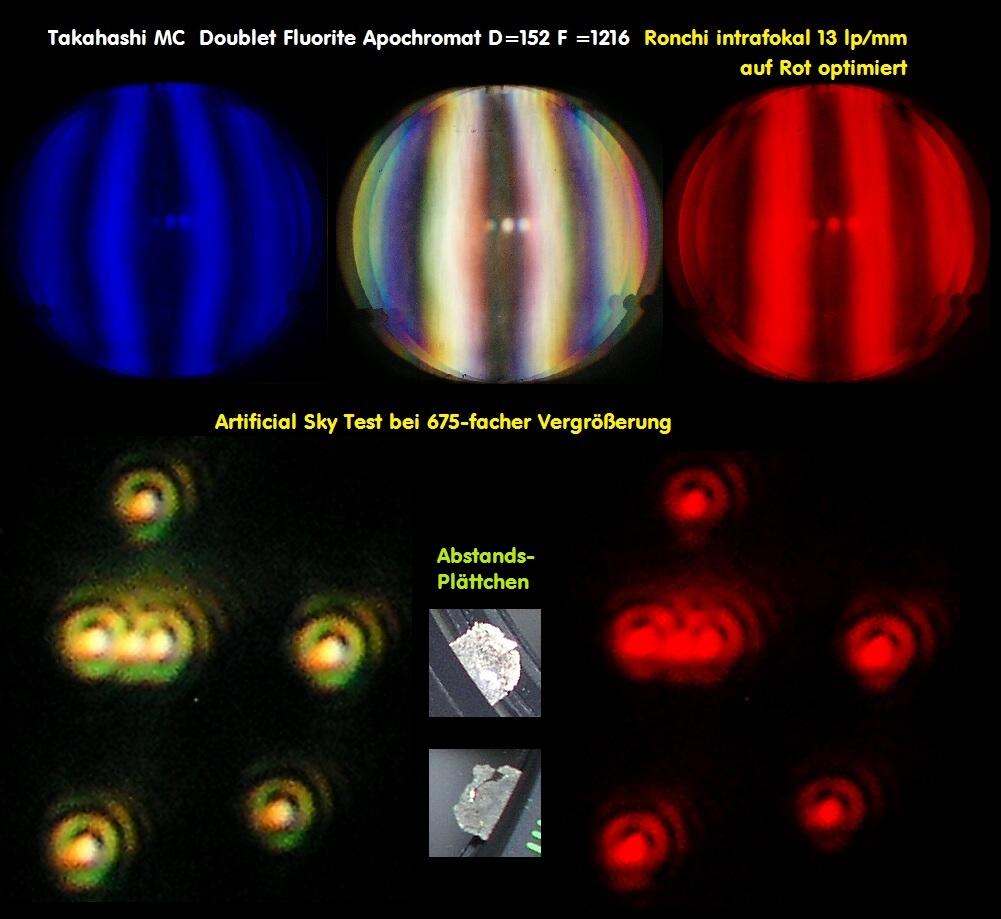

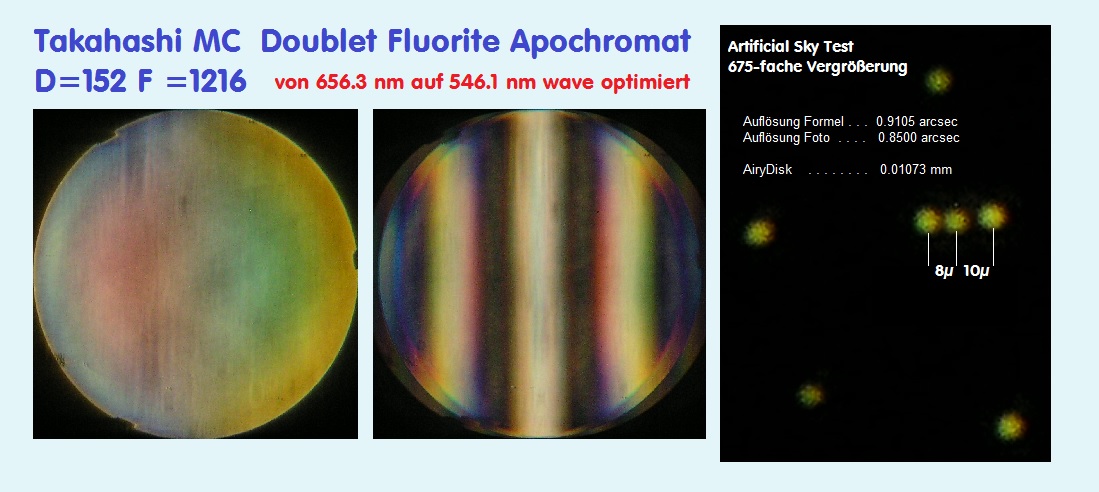

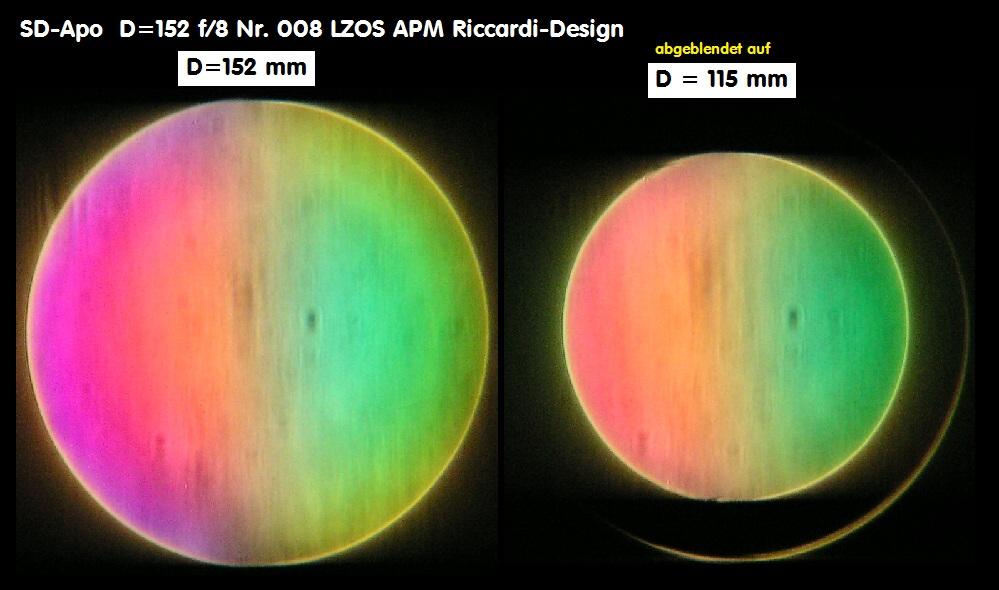

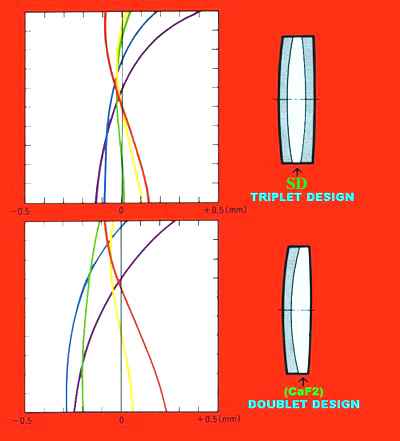

schiedliche Wünsche an derartige Optiken herangetragen werden, war dieses Takahashi MC Doublet Fluorite Apochromat D=152 F =1216

für die Sonnenbeobachtung bei 656.3 nm wave = H_alpha zurecht-getrimmt - nicht ganz fachmännisch. Die Optimierung auf eine

bestimmte Wellenlänge hat mit dem Abstand der ersten beiden Linsen zu tun: Verkleinert man den Abstand dieser beiden, bis sich

diese in der Mitte berühren, dann vermindert sich die Unterkorrektur im roten Spektrum, Blau ist dann entsprechend überkorrigiert.

Umgekehrt führt eine Vergrößerung des Abstandes zu einer Reduzierung der Überkorrektur bei Blau bzw. Grün wird dann perfekt,

wie in dem vorliegenden Fall. (Vorher/656.3 nm Abstand 0.03 mm, jetzt/546.1 nm Abstand 0.62 mm) Diese Änderung ist nur im

Bereich zwischen F-linie bis C-Linie sinnvoll und auch nur ab einem Halb-APO eine Möglichkeit. Der Sachverhalt wird auch dadurch

erschwert, daß man bei dieser Arbeit zugleich das Objektiv zentriert (die Linsenverkippung), und da geht es um Werte im Mikron-

Bereich.

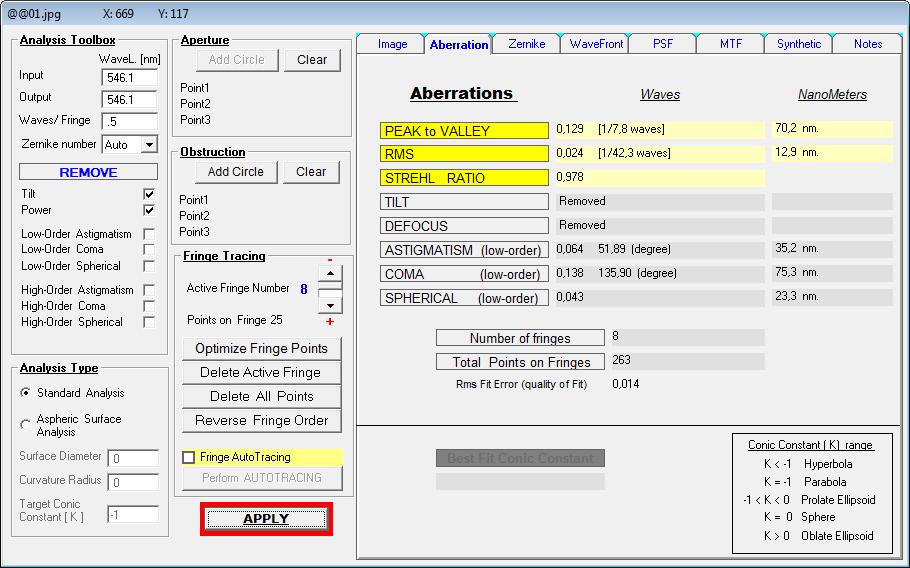

Je nach Spektral-Farbe ist das System überkorrigiert (blau) oder unterkorrigiert (rot), für grün sollte das System möglichst perfekt sein, in unserem

Fall liegt das Optimum eher bei Gelb.

Die Überkorrektur (blau) zeigt sich beim Interferogramm über ein "flaches 'M'", die Unterkorrektur durch ein "flaches 'W'" . Auch hier liegt das Optimum

eher bei Gelb.

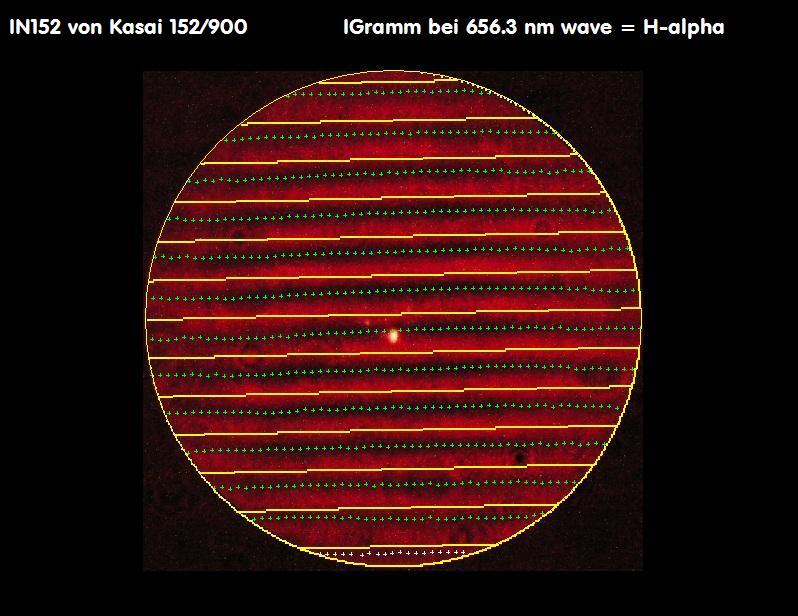

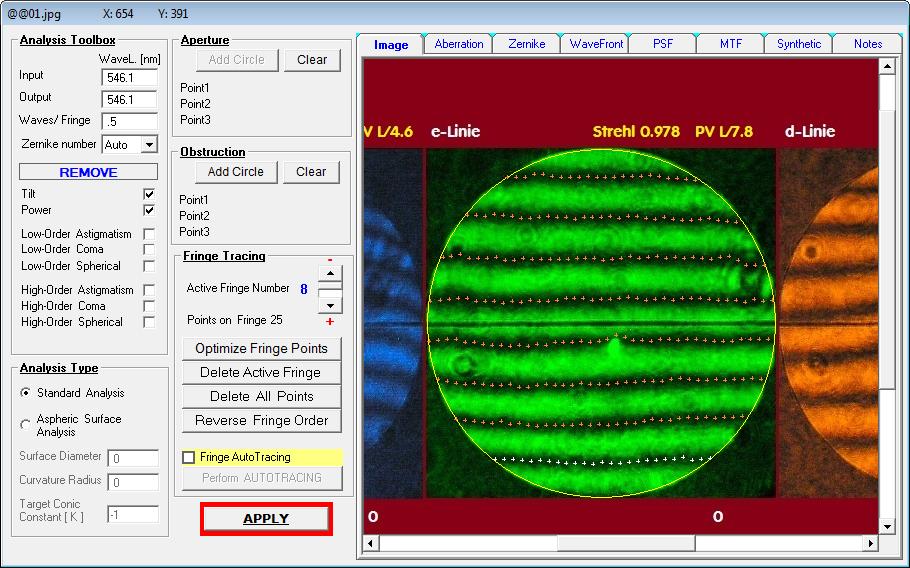

Von Rot = 656.3 nm (H_Alpha) auf Grün 546.1 e-Linie optimiert

Dieses Objektiv hat vormalig ein Sternfreund auf H_Alpha optimiert, indem er den früheren Linsen-Abstand von 0.62 mm auf 0.03 mm verkürzt hat.

Mehr geht auch nicht, weil sich dann die beiden Linsen mittig berühren. Für das restliche Spektrum reagiert das System also überkorrigiert. Zwischen

den beiden Linsen ist also eine sogenannte negative Luftlinse. Das bedeutet, daß dann der Abstand in der Mitte kleiner ist als am Rand. Damit können

die Abstandsplättchen nicht in die Mitte rutschen.

-

Die damit entstandenen Fehler in der Zusammenschau: Die Ronchi-Linien bereits ab Rot sind bauchig. Die Beugungs-Ringe beim Artificial Sky Test zeigen

deutlich die Überkorrektur an, und die Abstandsplättchen sind mit 0.03 mm sehr dünn, und damit höchst "ausgefranst" und sind im Strahlengang gut zu

sehen, wie das Bild darüber gut zeigt. Man muß deshalb wieder nach dem urspünglichen Linsen-Abstand suchen, step by step. Danach wird man diese

neu herstellen, aus Blei natürlich. In meinem Fall werden sie gegossen, zugeschnitten und gestaucht.

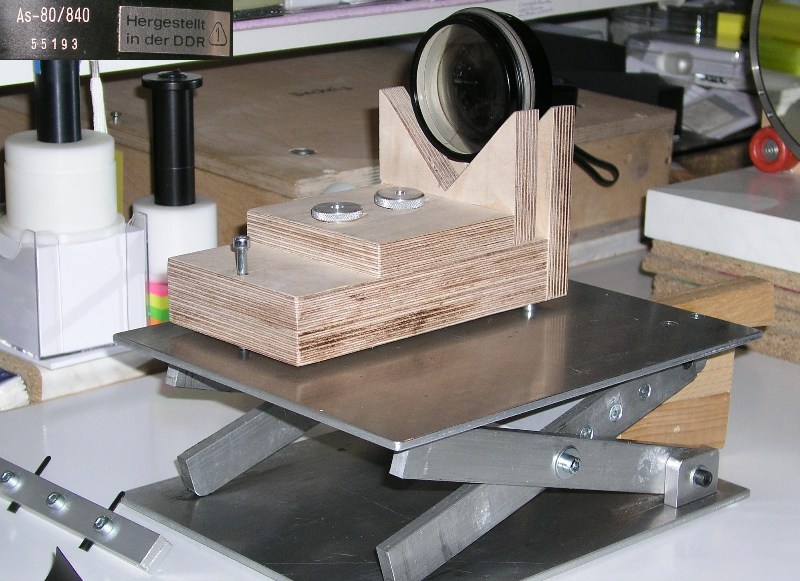

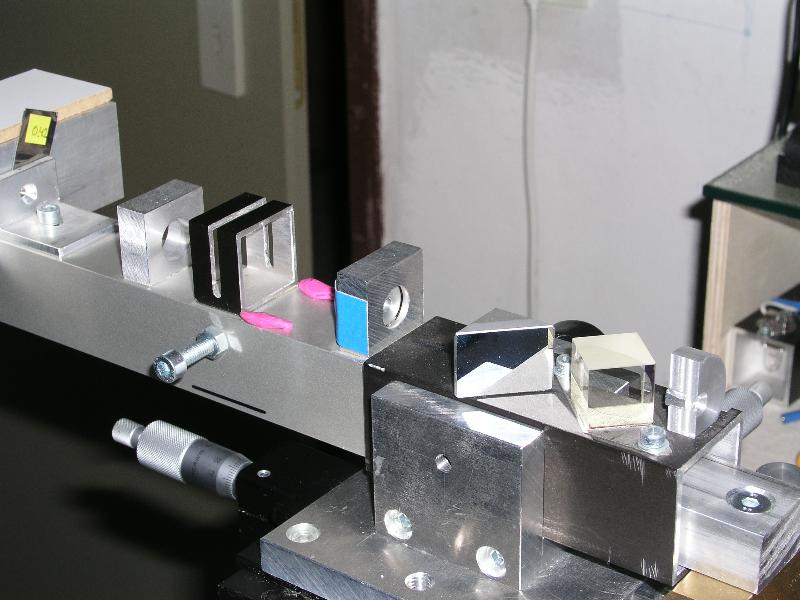

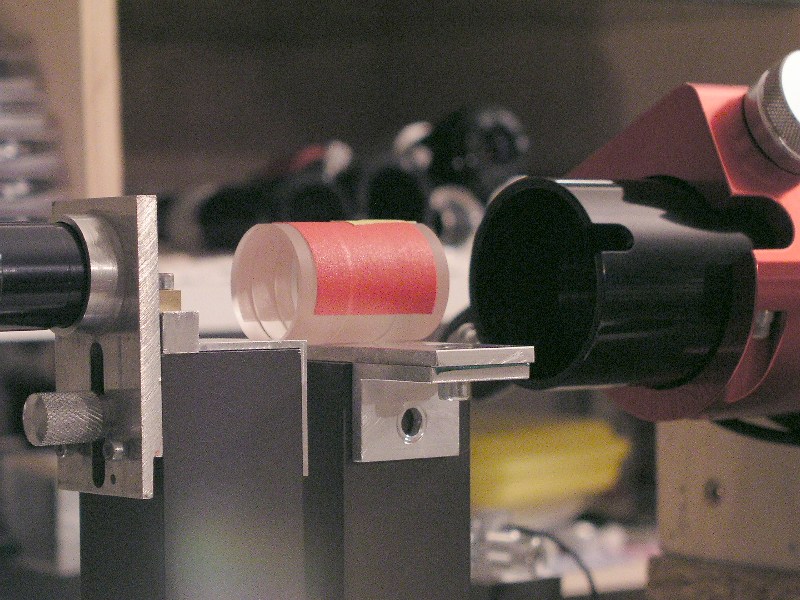

-

Weil man später zugleich die Linsen-Verkippung regulieren muß, vergewissert man sich, wie die Koma zu behandeln ist: Dort wo der Koma-Kern zu

sehen ist, muß das analoge Plättchen gestaucht werden in etwas 0.01 mm. Da Linsen-Pakete sehr leicht verrutschen können, ist eine Art Halterung,

wie unten links erkennbar ist, sehr nerven-schonend. Es erleichter z.B. das Einlegen der Plättchen ebenso, wie das Reinigen der Innenflächen.

Es steckt also sehr viele Detail-Arbeit im Prozess, und mehrmals sucht man dann eines der Plättchen in der Werkstatt.

-

Bis zu diesem Foto sind deshalb mehrere Stunden vergangen. Den Erfolg dokumentiert in jedem Fall das Ronchi-Bild mit parallelen Streifen, nahezu linear.

Beim Artificial Sky Test fehlen die Beugungs-Ringe fast völlig - ebenso ein Hinweis, daß die Korrektur stimmt, also perfekt für den Bereich 555 nm wave.

Damit beweist das Foto, daß das Objektiv in jedem Fall jetzt die theoretische Auflösung erreicht - dürfte der Anfangs-Zustand gewesen sein.

-

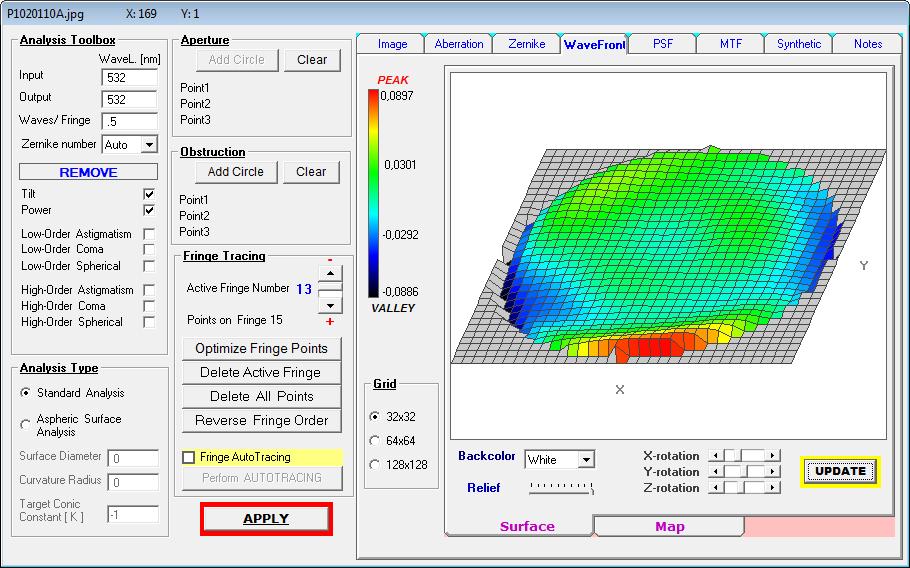

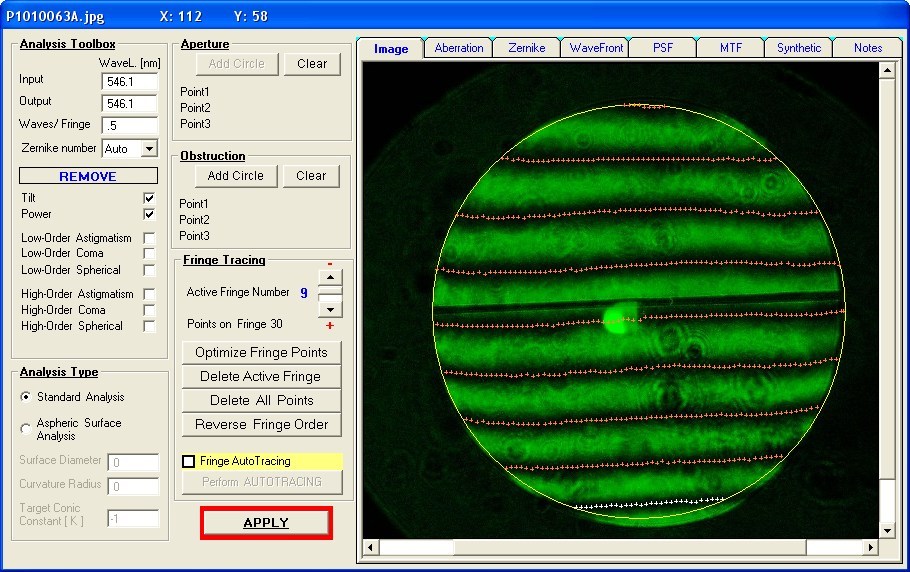

In diesem Fall muß man zwingend das Interferogramm bei 532 nm wave oder bei 546.1 nm wave erzeugen. Dessen Feinheiten kaum

Astigmatismus, Koma und Spherical erkennen lassen. Das deutet auf eine gute Lagerung in der Zelle, eine gute Zentrierung der

Linsen und auf den richtigen Abstand der Linsen hin.

-

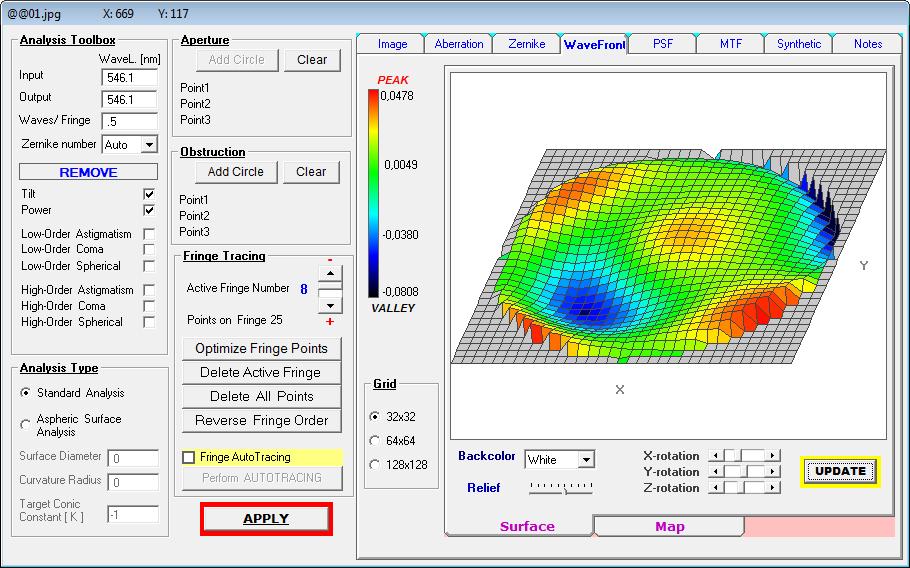

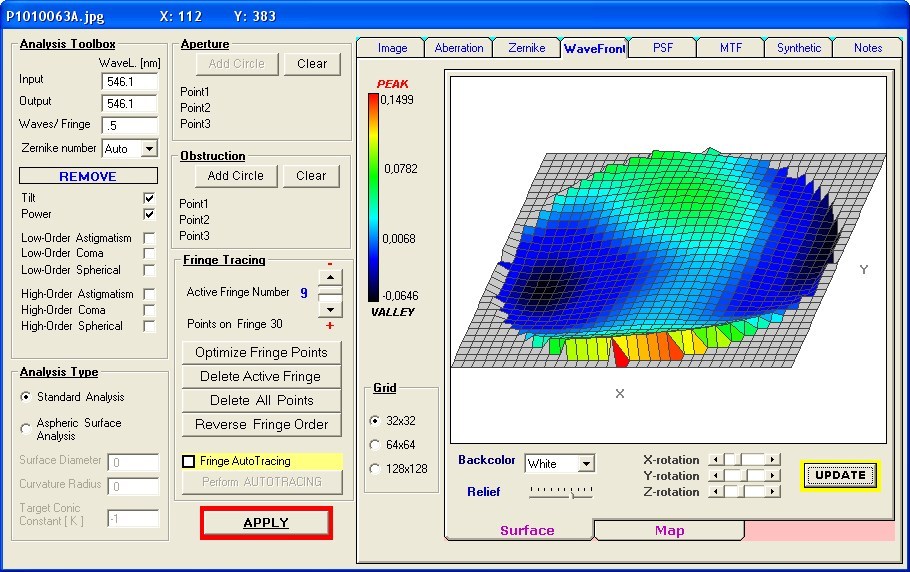

Die Wellenfront-Darstellung ohne Auffälligkeit

-

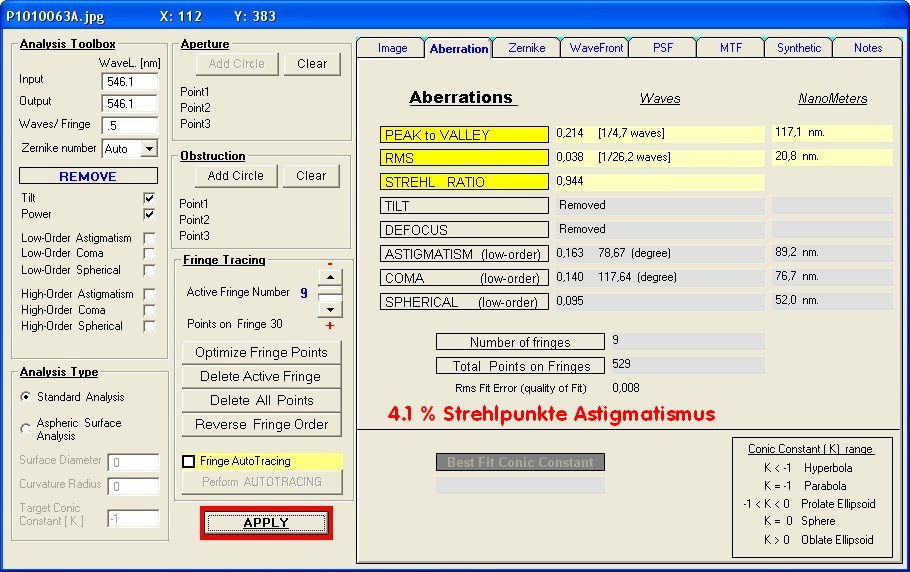

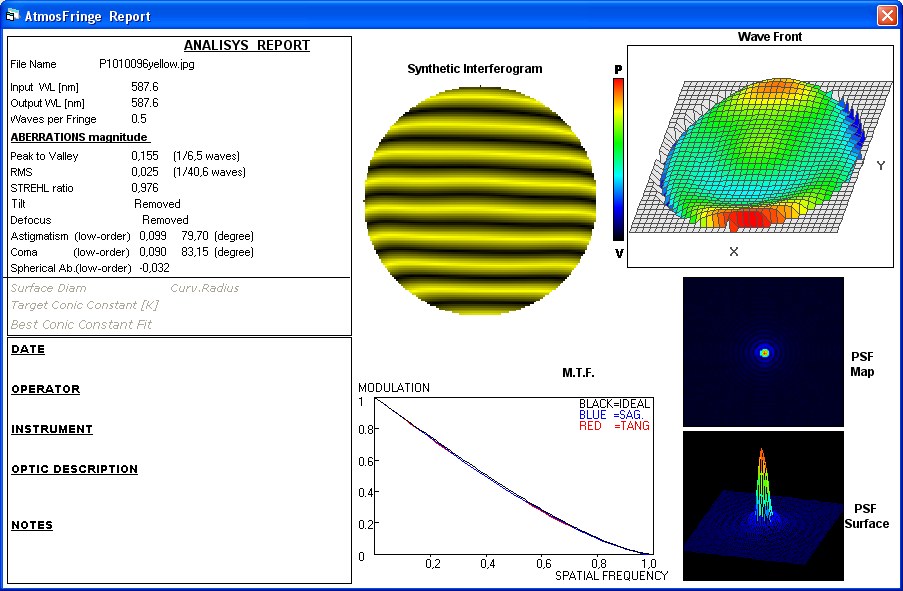

und die differenzierte Fehler-Analyse: Der Rest-Astigmatismus wäre mit PV L/6.5 der "größte" Fehler. jedoch bereits unterhalb der

Wahrnehmungs-Schwelle. Koma und Spherical sind jenseits irgendeiner Bedeutung: Es ist perfekt zentriert und der Linsen-Abstand

ist ebenfalls perfekt.

-

Bei einem Test-Report oder auch Zertifikat bekommt man u.a. den RMS-Wert, der mit dem Strehlwert identisch ist und deswegen jeder-

zeit umgerechnet werden kann. Formel

Wegen des farbabhängigen Öffnungsfehlers (Gaußfehler) kann man bei Linsen-Optiken nicht einfach ein Interferogramme im roten

Spektrum auf Grün umrechnen, was bei Spiegelsystemen noch gehen würde. Man bekommt für jede Spektralfarbe andere Strehl-

Werte, weil sich der Unterschiedliche Öffnungsfehler auswirkt. Mit dem Bath-Interferometer und Interferenz-Filter hätte man das

Problem nicht. Siehe auch

-

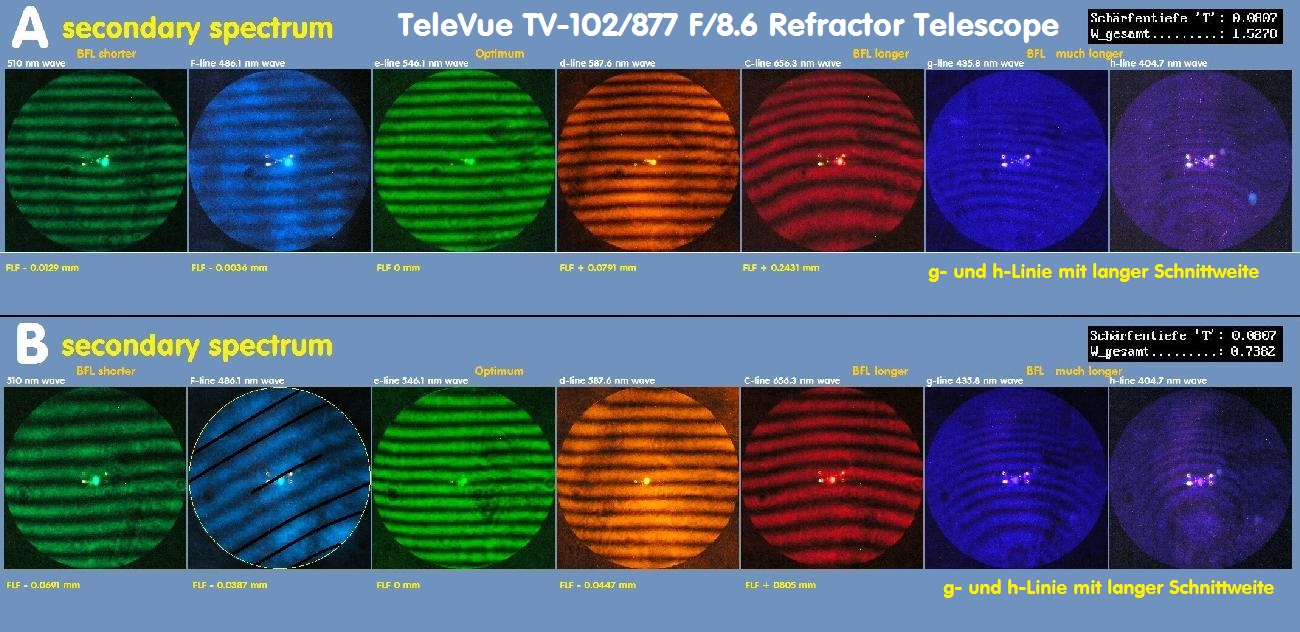

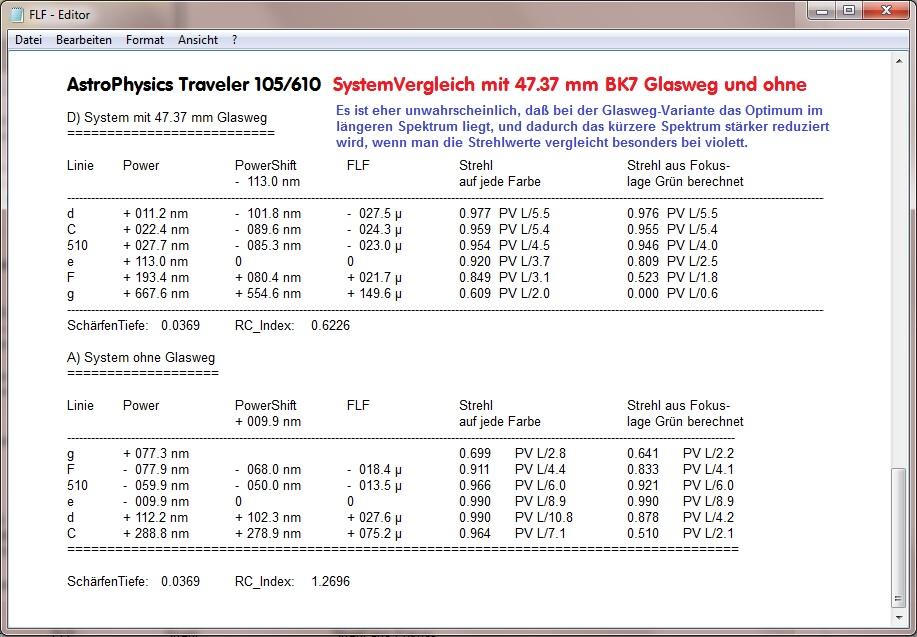

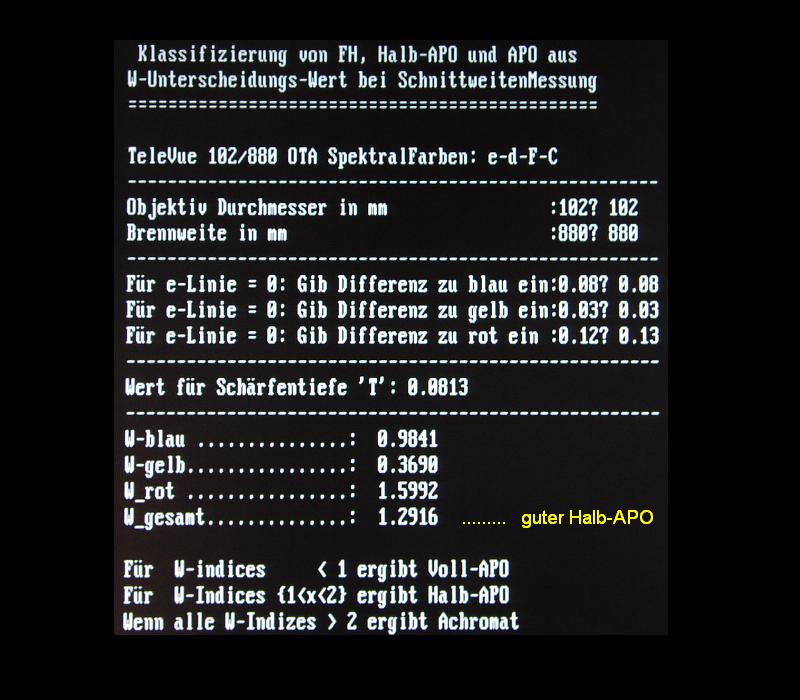

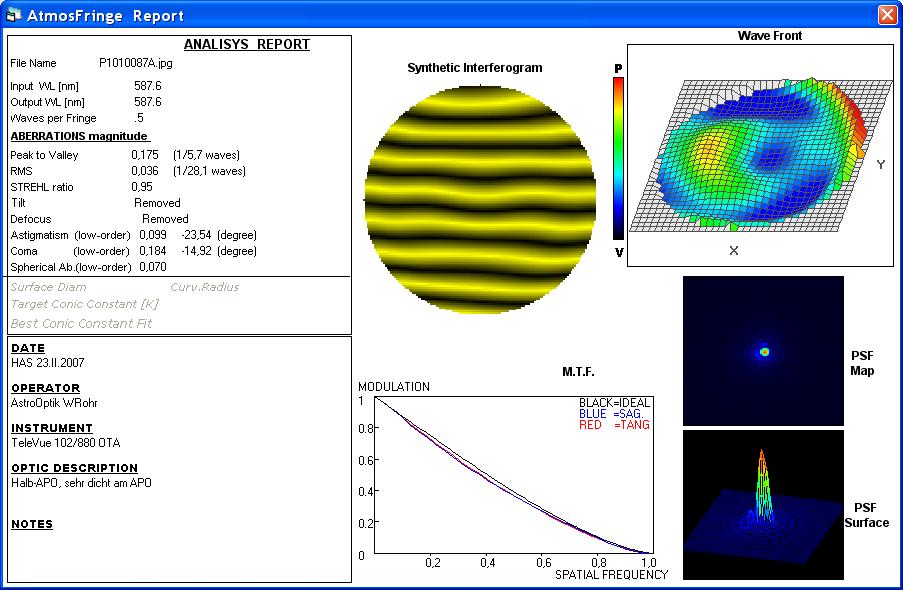

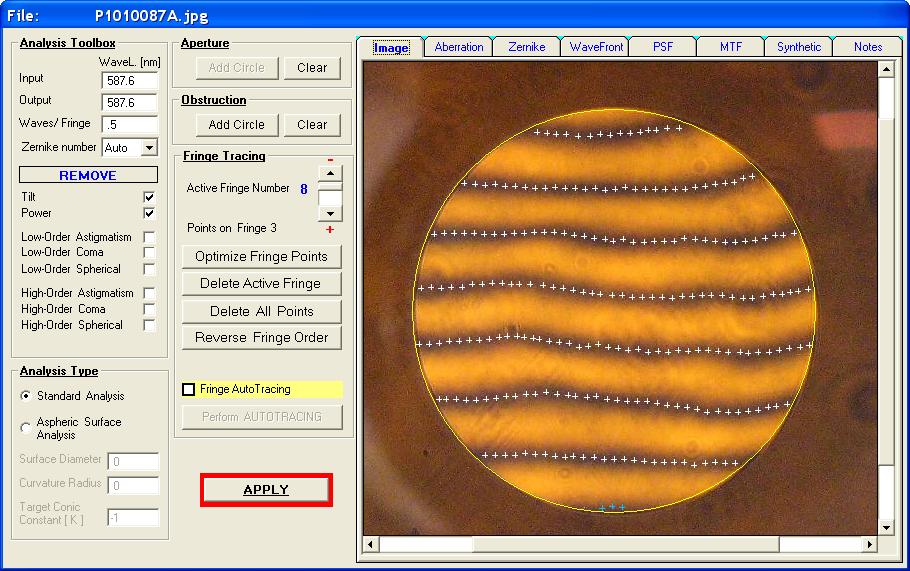

Der Sachverhalt am Beispiel eines Televue 102 mm: Das Objektiv ist im Bereich Blau-Grün bis Gelb nahezu perfekt: Also einen geringen Farblängsfehler

und fast keinen Gaußfehler (Öffnungsfehler). Ab Rot im langen Spektrum und ab violett im kurzen Spektrum "haut" der Fokus regelrecht ab, er wird

deutlich länger, als die übrigen, genauso, wie es im Diagramm gezeigt wird: http://rohr.aiax.de/ref-rutten03D.jpg Nun wollte der Sternfreund eine

Optimierung auf die h-Linie mit der Folge, daß man den Linsen-Abstand stark vergrößern müßte. Am Abstand der Farbschnittweiten jedoch würde

sich gar nichts ändern. Die starke Defokussierung von g und h bleibt erhalten. Jetzt wirkt sich die Defokussierung auf das Strehl-Ergebnis aus, eine

Umrechnung wäre schlicht falsch..

Siehe auch: E006 * Der Unfug mit dem Polychromatischen Strehl

Anhang: Zur Ermittlung des Sekundären Spektrums bzw. der RC_Indexzahl bzw. des Farblängsfehlers