D100-01 Neue Riccardi-Flattener mit ultraweitem Bildfeld - der unnütze Polystrehl-Begriff

Zum Thema A062C * "LZOS for APM 152-1216 Nr. 384" siehe diesen Bericht.

Massimo Riccardi, Ferrara Italien, dürfte einer der fähigsten Optik-Designer sein. Jedenfalls hat er unlängst zwei Flattener

entworfen, die man über APM Teleskopes, Rehlingen, beziehen kann. Ein Flattener "glättet" die opt. Probleme im Bildfeld

wie Koma und Astigmatismus und führt zu einer ähnlich perfekten Abbildung wie auf der opt. Achse selbst. Während für ein

visuell genutzes Teleskop der Strehl-Wert auf der opt. Achse eine Qualitäts-Aussage sein kann, interessiert einen Astro-Foto-

grafen der Strehlwert auf der Achse nur am Rande. Insofern ist die Polystrehl-Untersuchung nur das zu Tode gerittene

Steckenpferd eines einzelnen Designers. Polystrehl-Diagramme sind theoretische Aussagen eines Designers, wie es die Spot-

diagramme ebenfalls sind. Zwischen einem Designer-Entwurf auf der einen Seite und der konkreten Teleskop-Optik auf der

anderen Seiten können Welten liegen. Ein genehmigter Architektur-Entwurf wird selten zu 100% realisierbar sein. Den

bezahlenden Kunden interessiert, was er bezahlen soll, und nicht das, was ihm ein Poly-Strehl-Designer einreden möchte,

weil es nicht der Wirklichkeit entspricht. Im vorliegenden Fall wurde das LZOS Triplet hinsichtlich Koma und Astigma-

tismus zunächst nicht optimiert, um so den Unterschied deutlicher zu zeigen, zwischen dem auf Mathematik aufgebauten

PolyStrehl-Diagramms eines Designer-Entwurfs und den tatsächlich zunächst weitaus ungünstigeren Ergebnissen einer

Vermessung - danach folgte die anschließende Optimierung, dem Kunden zuliebe. Der gemeinte Designer selbst verausgabt

sich in Foren mit unerbittlicher "Überzeugungs-Arbeit".

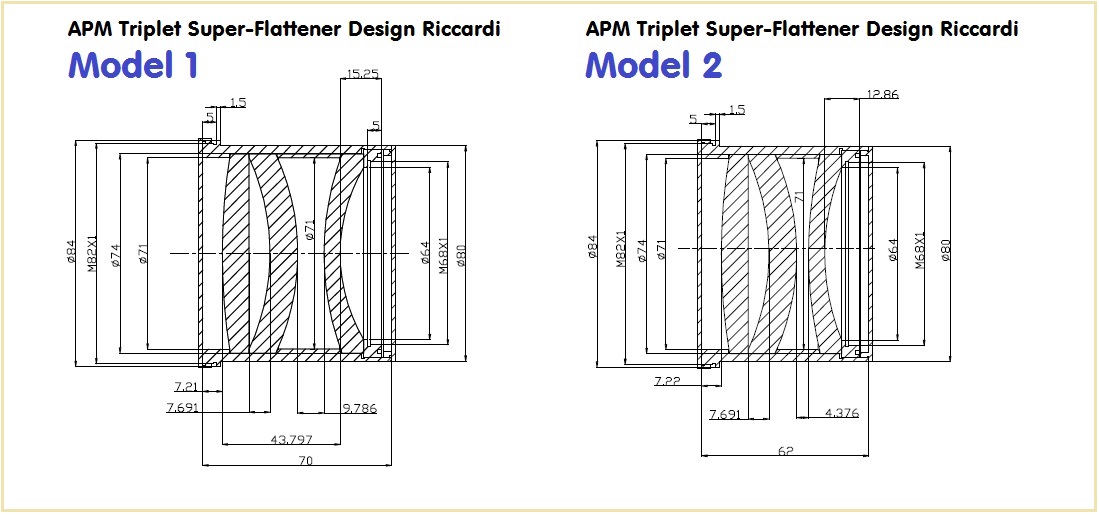

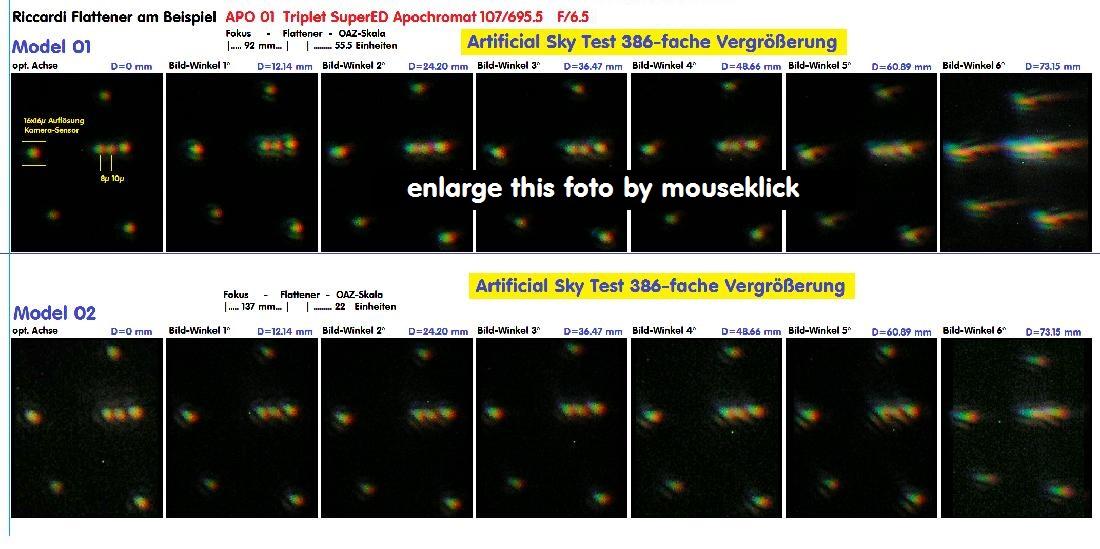

Beide abgebildeten Flattener Model_01 und Model_02 realisieren ein ultra-großes Bildfeld. Der Abstand Model_02 zum vorderen Objektiv ist um

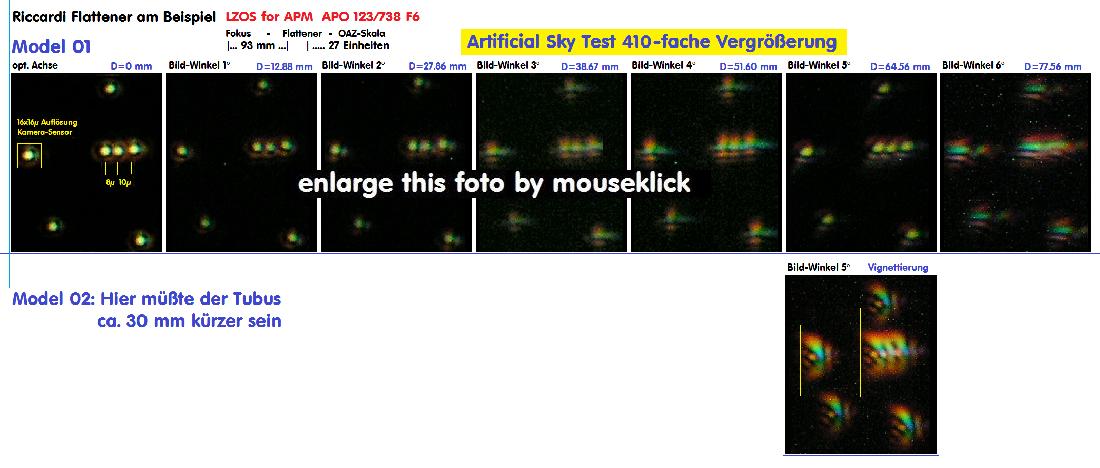

ca. 33 mm kürzer, sodaß für den LZOS for APM APO 123/738 F6 der Tubus um diese 33 mm zu lange war. Man konnte für diesen Fall

den Flattener Model_02 leider nicht in die richtige Position zum vorderen Objektiv positionieren. Mit dem APO 01 Triplet SuperED Apochromat 107/695.5

F/6.5 klappte die Positionierung reibungslos, wie man weiter unten der Übersicht entnehmen kann.

-

Tabelle für die Kombination von Teleskop-Optik und Flattener

Mit diesen zwei APO's wurden die beiden Universal-Flattener getestet, siehe auch die folgenden Links:

Model_01 http://www.apm-telescopes.de/de/optisches-zubehoer/flattener-reducer-korrektoren/apm-riccardi-universal-apo-flattner-10x-model-1-apos-140-mm-oeffnung.html

Model_02 http://www.apm-telescopes.de/de/optisches-zubehoer/flattener-reducer-korrektoren/apm-riccardi-universal-apo-flattner-10x-model-2-apos-ab-150-mm-oeffnung.html

Die jeweiligen Seiten enthalten weitere APO's, bei denen diese Flattener erfolgreich eingesetzt werden können, wobei die aktuellen

Abstände jeweils von der Kombination Teleskop + Flattener abhängt, also variabel ist.

-

Der APM-Riccardi Universal Apo Flattener 1,0x Model_01 würde beim LZOS APO (2.Übersicht sogar noch einen Bildwinkel von 6° bzw. 77 mm

Felddurchmesser ausfüllen können ohne nennenswerte Einbußen bei der Abbildung. Insofern ist der Name "Universal Apo Flattener" durchaus

gerechtfertigt.

-

Bei dieser Kombination verbessert sich bei Bildwinkel 5° sogar noch die Abbildung. Da diese Test-Bilder bei einer Vergrößerung von 410-fach ent-

standen sind, verschwinden die hier sichtbaren Rest-Fehler auf dem Kamerasensor in einem Feld von ca. 16 x 16 Mikron, was durch die mittlere

Dreiergruppe dargestellt wird. Die beiden Abstände a) auf der OAZ-Skala und b) von letzter Flattener-Bezugsfläche zum Fokus, sind im Schaubild

oben dargestellt.

-

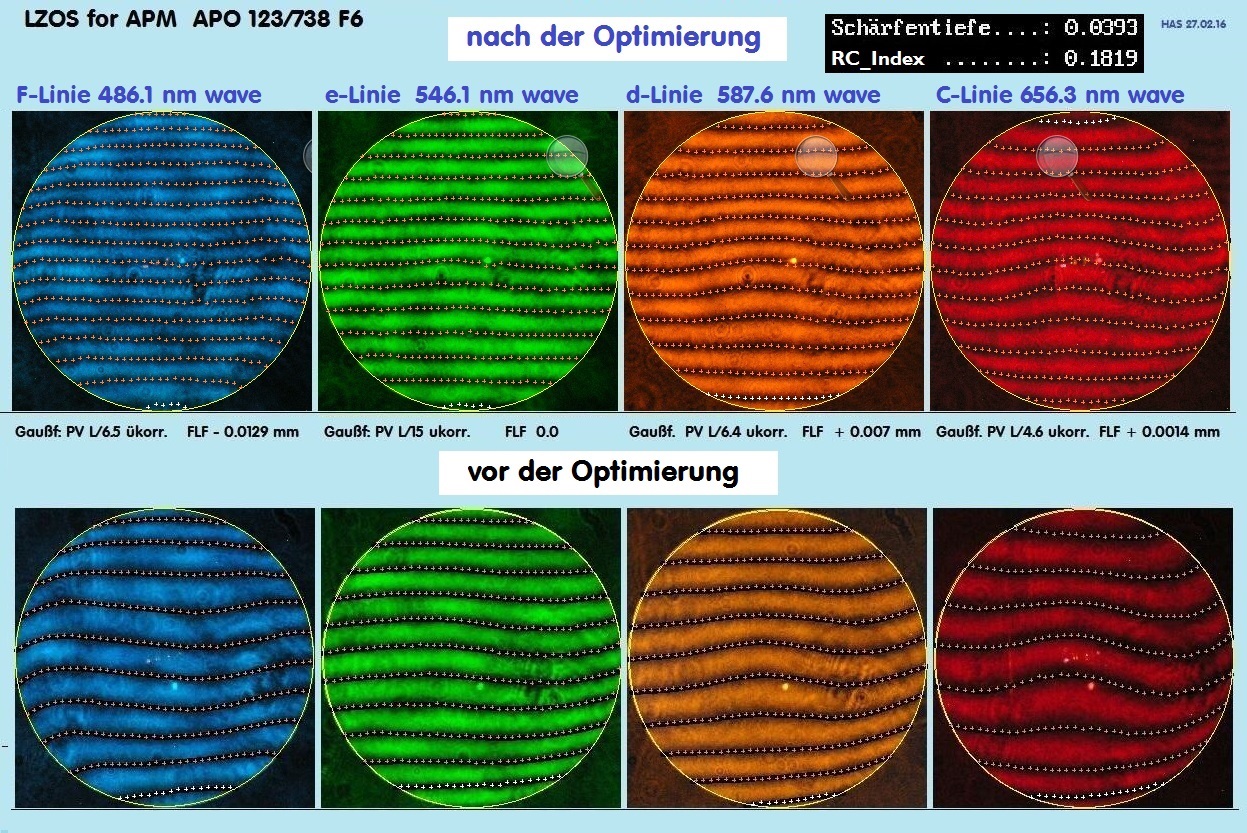

Das LZOS for APM APO 123/738 F6 soll in dieser Hinsicht kurz dargestellt werden, wobei sich dessen Qualitäts-Angaben

ausschließlich auf die opt. Achse beziehen, also keinesfalls auf das Bildfeld, das für einen Astrofotographen weitaus interessanter ist.

Auch hier wären die Spot-Diagramme ein Ergebnis vom Design-Programm, während mein fotografischer Artificial Sky Test eher die

Wirklichkeit abbildet: Und in der Wirklichkeit stecken nun die tatsächlichen Fertigungsfehler drin, von denen die Theorie nichts wissen

kann. Als Beweis für die Abbildungs-Qualität einer Optik taugen die Spot-Diagramme aus einem Design-Programm wirklich nur im Ideal-Fall.

-

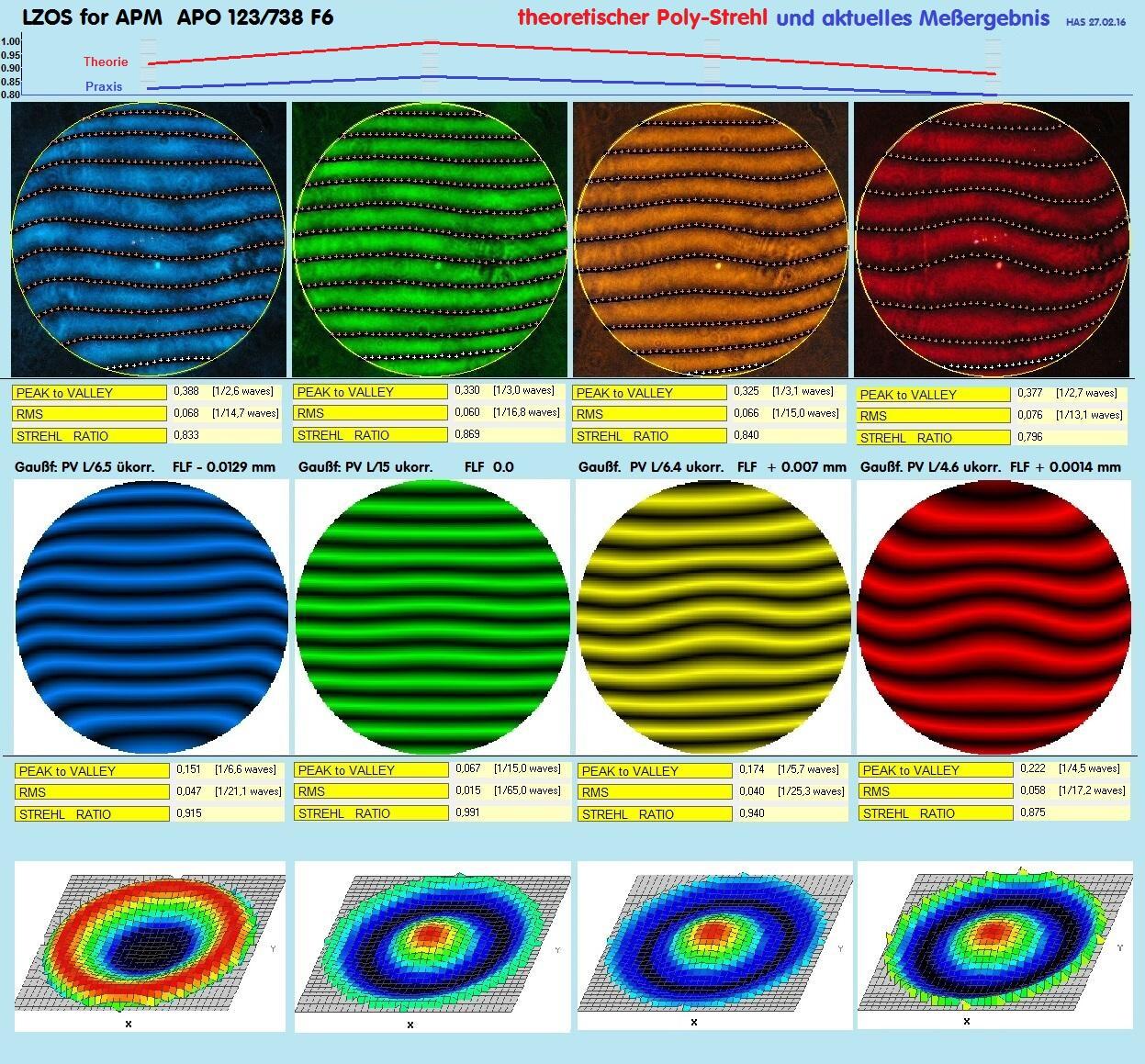

Der Foucault-Test links oben bildet sowohl den Gauß- aber auch den Farblängsfehler ab, wie er weiter unten dargestellt wird. Bei einem farb-

reinen APO kommt es zur typischen sichelförmigen Farbverteilung. Beim Artificial Sky Test wäre als Restfehler sowohl Astigmatismus mit

PV L/6 erkennbar (Kreuzform im Fokus), aber auch Koma mit PV L/3.9 erkennbar (Rotations-Symmetrie bei 16:00 Uhr)

Zerlegt man das Foucault-Bild in die Spektralfarben, dann hätte Grün eine leichte Tendenz zur Unterkorrektur, noch ausgeprägter bei Rot,

Blau hingegen zeigt die übliche Überkorrektur im kurzen Spektrum. Da der Farblängsfehler mit 20µ oder 0.02 mm ganz besonders klein ist,

sieht man diesen Unterschied eher nicht: Der Gaußfehler ist deutlicher erkennbar und bildet deshalb das Merkmal eine Apochromaten.

Siehe dazu diese Übersicht: http://rohr.aiax.de/foucault-bilder.jpg

-

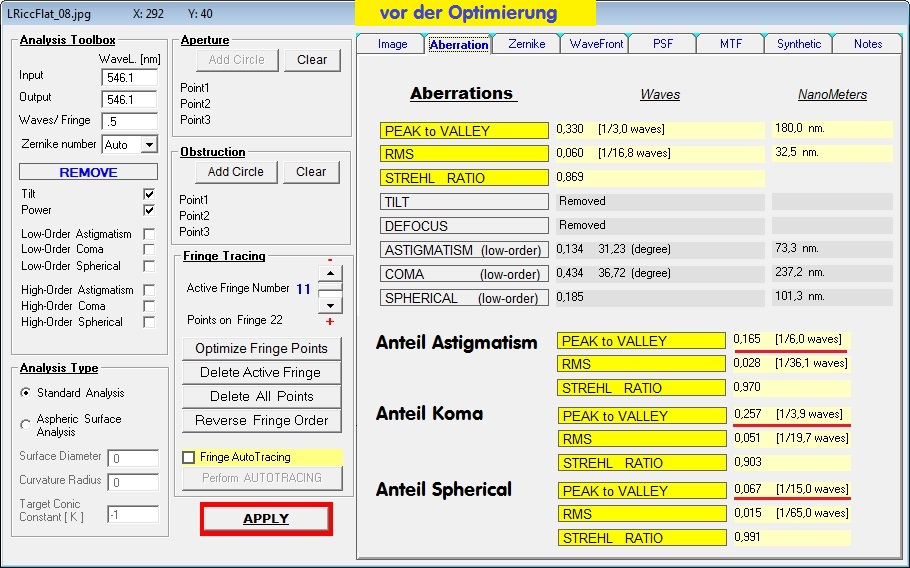

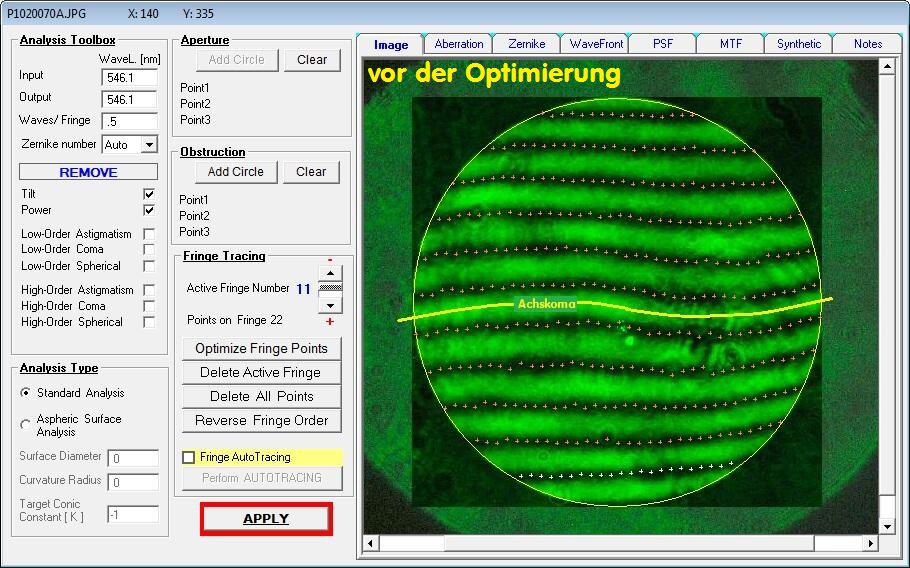

Vor der Optimierung

Die Gesamt-Summe der Rest-Fehler drückt den Strehlwert auf 0.869. Im Idealfall, also nach einer Optimierung, hat man einen Strehl

von 0.991. Dieser Unterschied wäre ein Haupteinwand gegen die Polystrehl-Darstellung, weil dem Kunden damit suggeriert würde, daß die

aktuelle Optik tatsächlich diese Qualität hätte - was nur leider nicht der Wirklichkeit entspricht. Augenwischerei nennt man sowas.

-

Argumente gegen eine Poly-Strehl-Vermessung

Da das LZOS Objektiv vorher nicht optimiert wurde, läßt sich sehr gut der Unterschied zwischen der Designer-Theorie und der Meß-Praxis darstellen.

Es läuft auf einen Unterschied von mindestens 10 Strehl-Punkten hinaus. Was der Farblängsfehler ist, wissen die meisten und was der Gaußfehler

bzw. farbabhängige Öffnungsfehler ist, auch sehr viele. Ein Polystrehl-Diagramm ist eine besonders unanschauliche Darstellungsweise von Farb-

längsfehler + Gaußfehler über den Strehlwert. Während ein Designer nur einen Knopfdruck braucht, damit er sein Poly-Strehl-Diagramm erstellt,

hat ein Meßtechniker eine umfachreiche Liste weiterer Vermessungen, Auswertungen und Diagramm-Zeichnungen vor sich, die ihm der Designer

ohne nachzudenken zumuten möchte - weil ein Designer leider in einer anderen Welt lebt.

Ein Designer bewegt sich auf reiner Mathematik über ein Designer-Programm und glaubt, damit die Wirklichkeit erklären zu können.

Ein Meßtechniker "operiert am lebendigen Herzen", er befaßt sich mit der Vermessung eines fehlerhaften, nicht idealisierten Objektivs.

Wie also soll der Idealfall eines Designer-Entwurfes mit der "rauhen" Herstellungs-Wirklichkeit vergleichbar sein.

Man muß diesen Sachverhalt besonders dann nicht "diagrammisieren",

- wenn der Informations-Gewinn in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand steht

- wenn Gaußfehler + Farblängsfehler über den Strehlwert erklärt werden soll

- wenn die Ermittlung über die Meßtechnik zu Unschärfe und weiterer Diskussion führt

- wenn die Grundbegriffe nicht definiert sind (*1) und dadurch keine wirklich neue Information entsteht

- wenn es keine Vergleichs-Diagramme zu vielen anderen APO's gibt,

- wenn es für die Abbildung im Bildfeld nutzlos ist gar nichts erklärt,

- wenn keine generelle Aussage zu allen Linsen-Systemen sinnvoll ist, sondern nur eine kleine Gruppe von APO's dargestellt wird

- wenn es genügend andere Darstellungsformen gibt für Farblängsfehler und Gaußfehler, Link1, Link2, Link3, Vergleich ED APO Triplett APO?

---------- *1 mit/ohne Fertigungsfehler?, Hauptfarbe Grün?, Gewichtung? Siehe auch: Der Unfug ...

Wer sich also zu den Theoretikern zählen möchte, der darf zur unteren idealisierten Reihe "schwadronieren"

Wer sich mehr an die meßtechnische Wirklichkeit halten mag, für den ist die obere IGramm-Reihe gedacht.

Beide Lager stehen sich oft unversöhnlich gegenüber.

-

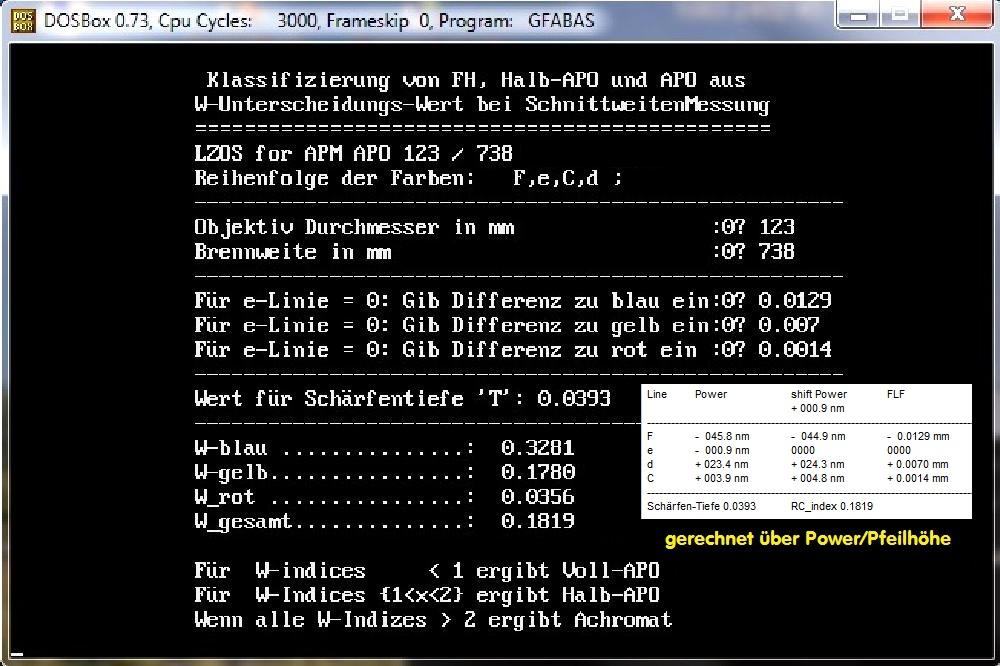

Das Sekundäre Spektrum bzw. eine Index-Zahl kann man auf mehrere Arten ermitteln: Hat man die Systemdaten eines Objektivs, dann lassen

sich mit dem Formelsatz von Dr. Pudenz, Zeiss, der RC_Index ermitteln (theoretisch). Mit einer 0.001 Digital-Meßuhr kann man den Farblängs-

fehler in der 0.707 Zone ausmessen und daraus die RC_Indexzahl ermitteln. Als dritte Möglichkeit "friert" man das System auf die Haupt-

Farbe grün ein und wechselt jeweils die Interferenzfilter. In dieser Position bilden sich a) der Farblängsfehler ebenso ab, wie b) der Gauß-

fehler über die sphärische Abweichung.

-

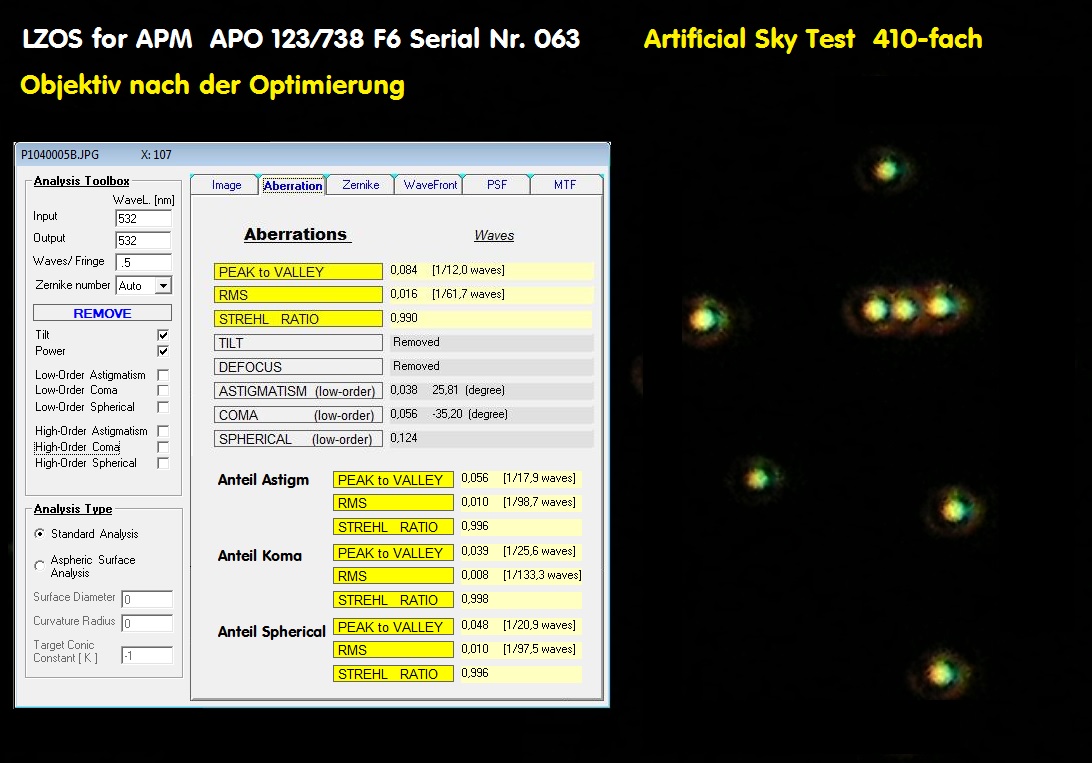

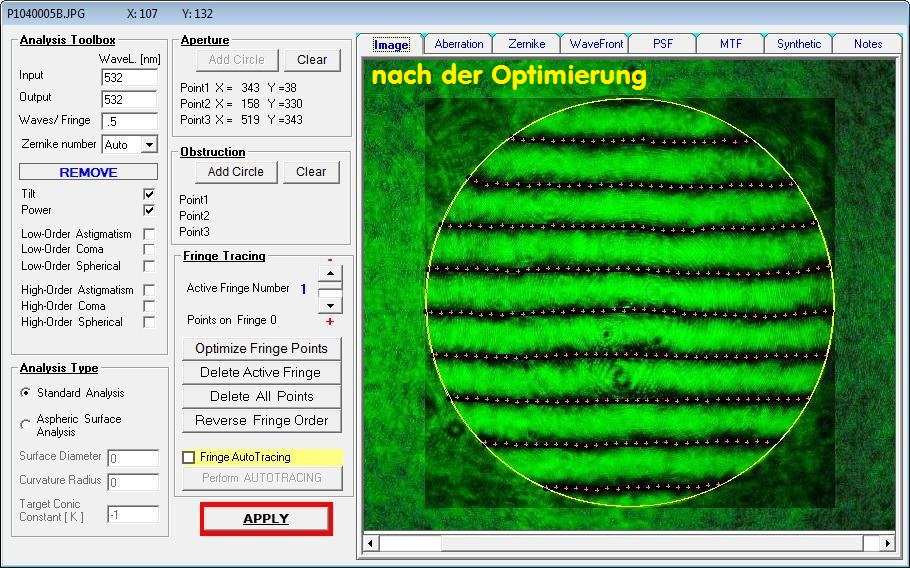

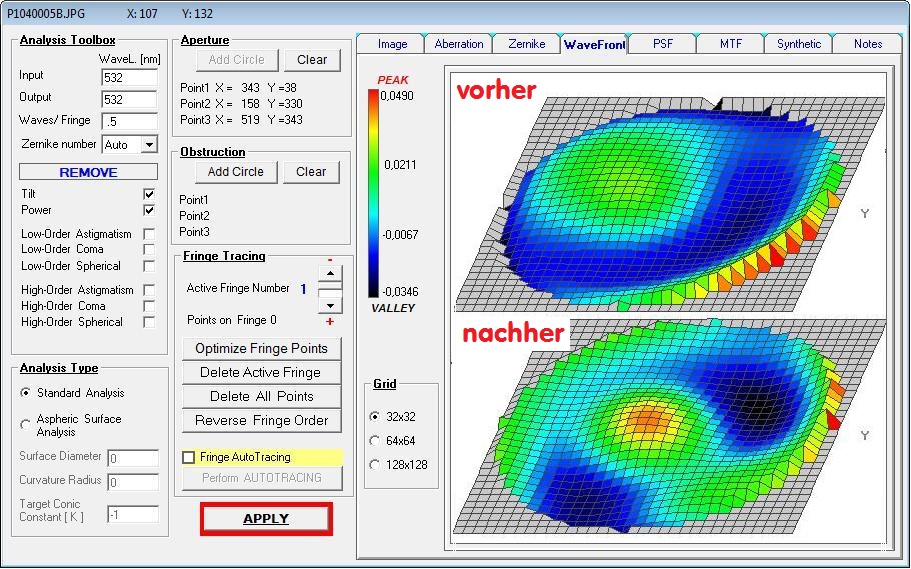

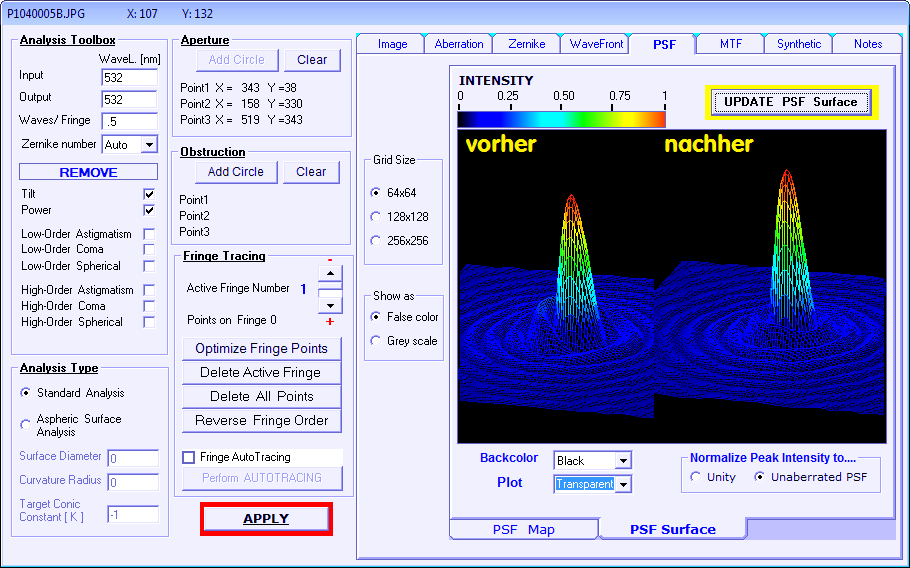

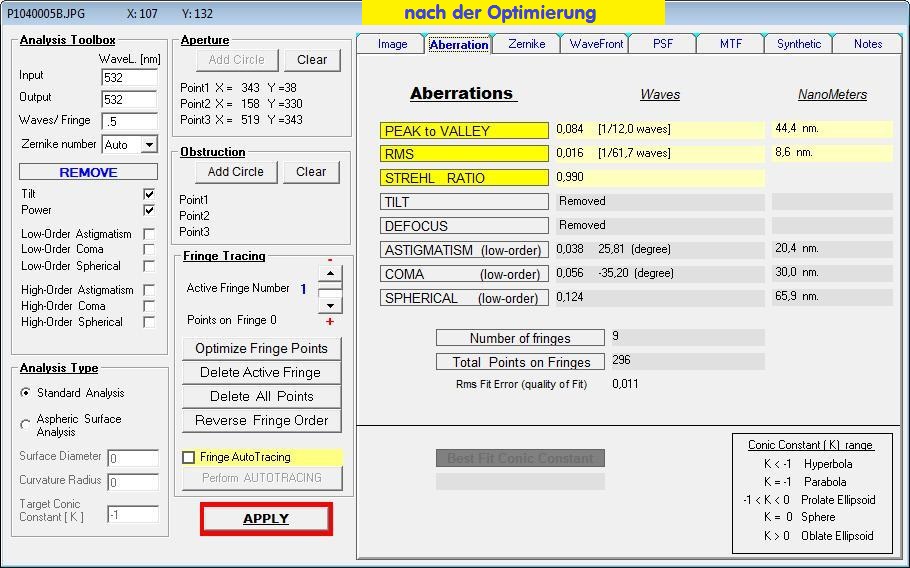

Nach der Optimierung

Da LZOS Optiken in der Regel perfekt sind, wurde dieses Objektiv wieder dorthin optimiert, wohin es im Regelfall auch gehört. Damit wurde exakt

das Ergebnis erreicht, welches im oberen Ideal-Fall, nach Abzug von Astigmatismus und Koma, bereits beschrieben worden ist. Glas kann sehr

sensibel auf falschen Druck reagieren - man muß es nur wissen.

Koma sieht man in der S-förmigen Verformung der mittleren Streifen, Astigmatismus erkennt man an dem "konischen" Streifenbild.

Verschwunden ist jetzt die lästige Koma und der Astigmatismus im Interferogramm, wenn man das obere Bild mit diesem vergleicht.

Auch die Wellenfront-Darstellung ist nicht mehr wieder zu erkennen.

perfekt auch die Energie-Verteilung PSF genannt

Der Farblängsfehler ist verschwindend klein, der farbabhängige Öffnungsfehler (Gaußfehler) im üblichen Rahmen.

So kann man dieses Objektiv guten Gewissens an den Kunden übergeben.

Zurück zur Astrofotografie: Richtig funktionieren diese Systeme nur, wenn man die richtigen Abstände einhält - in der Optik eine Selbstverständlichkeit.

Es sind also immer zwei Abstände, die ich ermitteln muß: a) den Abstand auf der OAZ-Skala in Einheiten und b) der Abstand letzte Bezugsfläche Flattener

zum Fokus. Diese Ergebnisse sind im Labor entstanden und müßten noch untermauert werden durch einschlägige Astro-Feldaufnahmen.

-

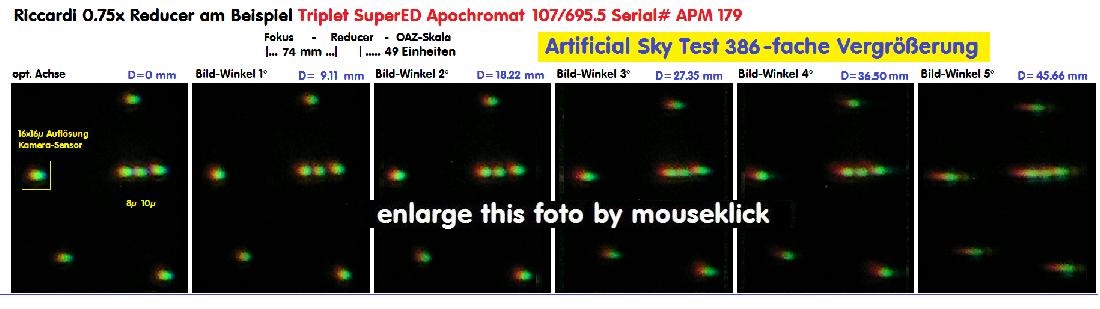

Der 0.75x Riccardi Reducer

Aus dieser Kombination ergibt sich eine Systembrennweite von 522 mm

Die Abbildung im Bildfeld kann man dieser Übersicht entnehmen