D059 RC-System 254-2000 Marcon Spiegelabstand Robo-Fokuser

Nur weil die Großteleskope einen Robo-Fokussier-Motor haben, bedeutet das noch lange nicht,

daß so ein Bauteil bei Cassegrain- oder RC-Sytemen sehr viel Sinn macht. Der vorliegende Bericht

kommt eher zu einem negativen Ergebnis - warum?

... die Geschichte mit dem Robo-Fokus ...

Vom Sternfreund wird ein System angeliefert mit der Behauptung, ich habe die Abstände ganz genau

eingestellt. Gemeint ist offenbar der Abstand Hauptspiegel zu Sekundär-Spiegel: Bei einem Ritchey-

Chrétien-System hat man es mit zwei Hyperbeln zu tun: Auf dem Hauptspiegel eine schwache bis etwa -

1.2 conic constant, beim Sekundärspiegel zwischen -8 bis -10 conic constant, je nach System. Im

vorliegenden Fall, ein Produkt von Luigi Marcon, Venedig, wäre es ein 250/2000 System, hauptsächlich für

die Fotografie entworfen, demzufolge also mit einer starken Obstruktion:

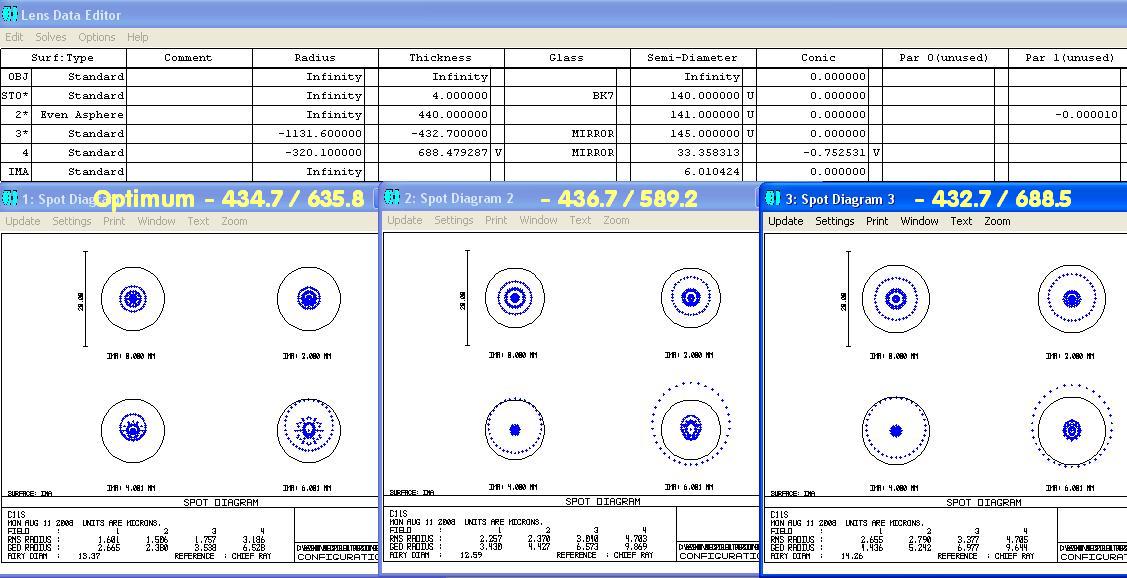

Laut ZEMAX-Rechnung verbleibt ein opt. Kreisring von außen 250 mm und innen mit 108 mm abzüglich der

Blendrohre, die auch noch Öffnung kosten. (Info: Kegelschnitte http://de.wikipedia.org/wiki/Kegelschnitt

Bevor man das System testet, ist eine sorgfältige Justage notwendig, die immer gegen die Lichtrichtung

erfolgt, also beginnend mit dem Okularauszug -> Sekundärspiegelmitte -> Sekundärspiegel zum Okular

Auszug zurück -> in Autokollimation vor einem Planspiegel den Hauptspiegel justiert. (Von Takahashi gibt es

ein kleines Keplerfernrohr, mit dem man in gleicher Weise dieses System justiert. Nach diesem Verfahren

hatte ich 1980 meine erste Bath-Kamera justiert.) Erst wenn alle Figuren rotations-symmetrisch sind, kann

man mit den weiteren Tests beginnen.

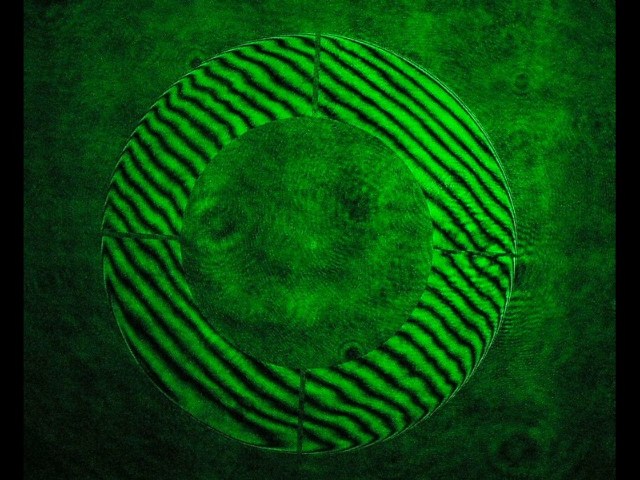

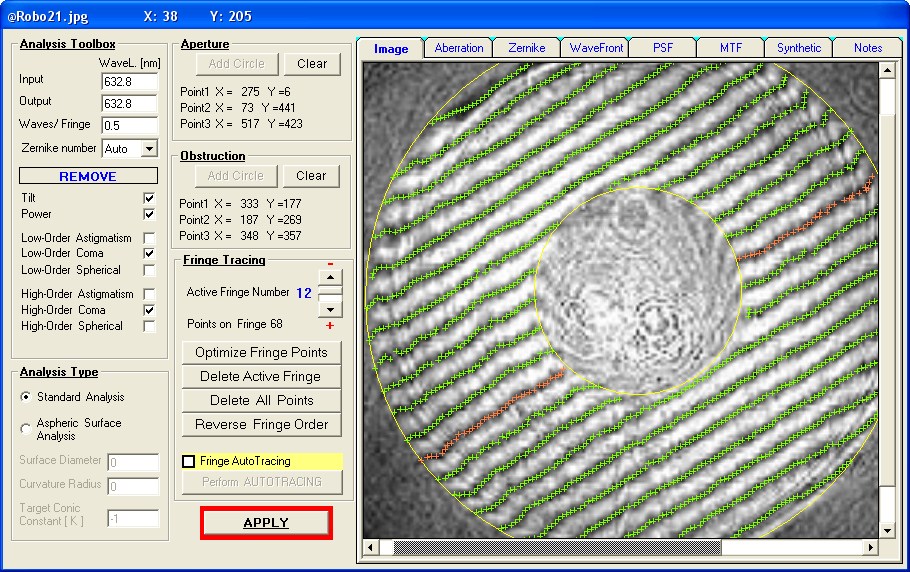

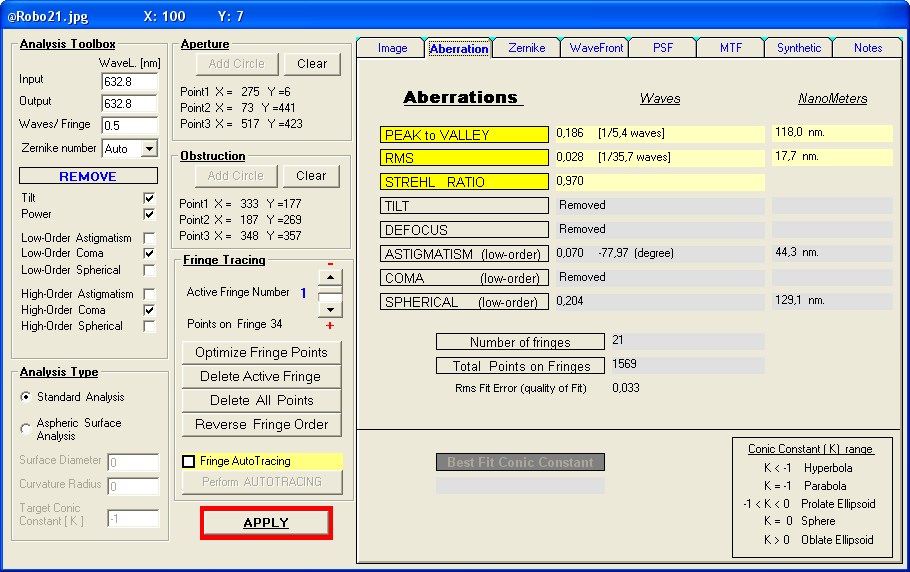

Der erste Eindruck war niederschmetternd. Ein Strehl von 0.000 reißt keinen vom Hocker, sodaß es sinnvoll

ist, sich selektiv die Fehler einmal genauer anzuschauen. Der größte Fehler wäre also die Überkorrektur,

so sagt es die Auswertung über AtmosFringe. Mit dem Auge sieht man das eher schlecht, weil die Obstruktion

einen großen Flächeanteil regelrecht "schluckt", der als Bezug fehlt. Würde man also spherical (die Überkorrektur)

abziehen, dann käme als nächster Fehler ein Astigmatismus zum Vorschein. Überkorrektur kann man aber

eindeutig dem richtigen Spiegelabstand zu-ordnen - der Back-fokus betrug am Anfang 145 mm, während

Astigmatismus eine Frage der Spiegellagerung sein kann, oder teilweise auch des Testaufbaues, weil

der Testaufbau waagrecht verläuft, am Himmel aber meist senkrecht operiert wird.

Es ging also zunächst darum, den richtigen Spiegelabstand zu finden und der liegt bei max. +/-3 mm

um den optimalen Abstand, wenn das Spotdiagramm den Airy-Scheibchendurchmesser nicht über-

schreiten soll ! ! ! Das wäre dann ein rechnerischer Strehl von 0.89

Diesem Streifenbild sieht man zunächst nicht an, daß eine Überkorrektur vorliegt.

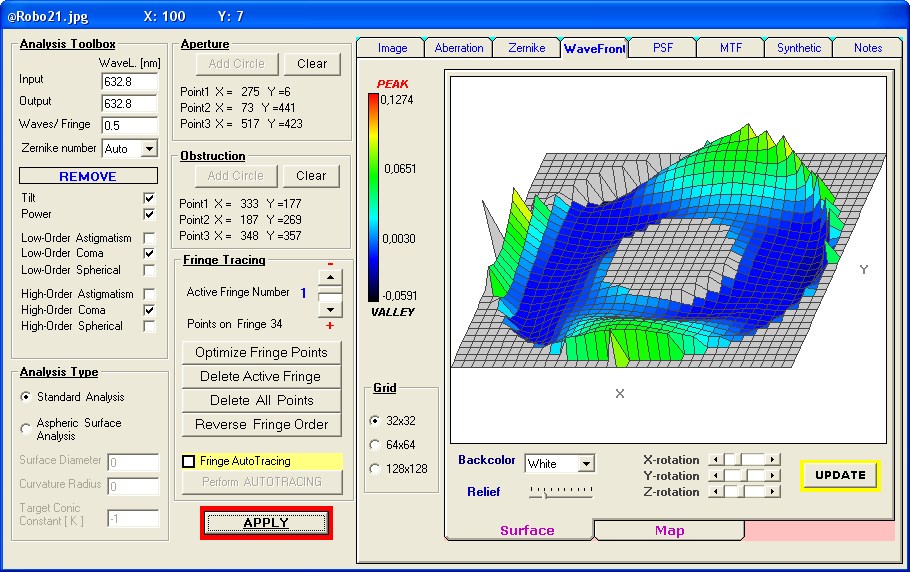

Aber die 3d-Wellenfront-Deformation zeigt den Sachverhalt sehr eindrucksvoll.

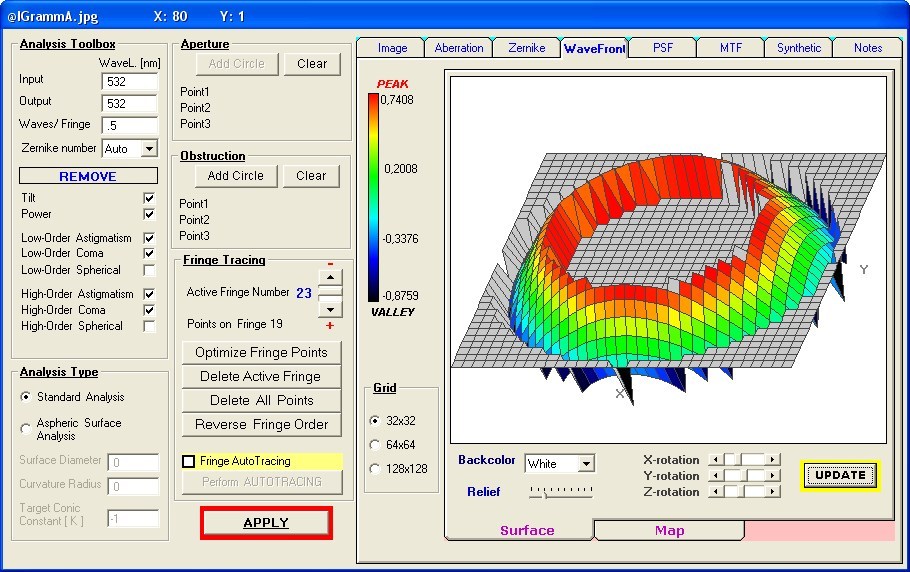

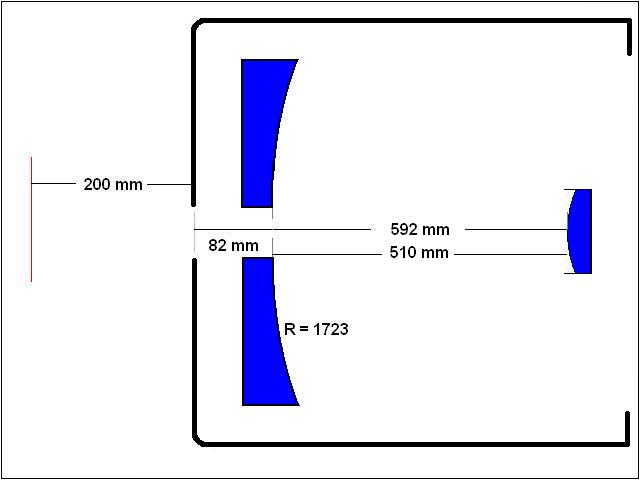

In einem weiteren Schritt, geht es darum, die genauen Daten des RC-Systems zu ermitteln, weil Hersteller

aus unerfindlichen Gründen immer ein Geheimnis aus ihrem System machen, obwohl man meßtechnisch/

rechnerisch derartige Systeme leicht ermitteln kann. Am sichersten läßt sich zunächst der Backfokus über

Foucault ermitteln, den man mit einem Verhältnis von 1:7.5 Spiegelshift:Fokusshift verändert. Ganze 11 mm

war der Spiegelabstand zwischen Haupt- und Sekundärspiegel zu groß - ein Abstand den man mit dem

Robo-Fokus wunderbar bewegen kann - wenn es denn sinnvoll wäre. Mehrere Auswertungsschritte waren

notwendig, bis schließlich mit dem Backfokus von 200 mm der optimale Abstand eingestellt war. Der Haupt-

Spiegelradius läßt sich im Krümmungsmittelpunkt mit Foucault bestimmen, damit ergibt sich über ein paar

Umwege auch die exakte Position des Hauptspiegels im Tubus und den Sekundärspiegelabstand misst man

okularseitig, bezogen jeweils auf die letzte Tubusfläche.

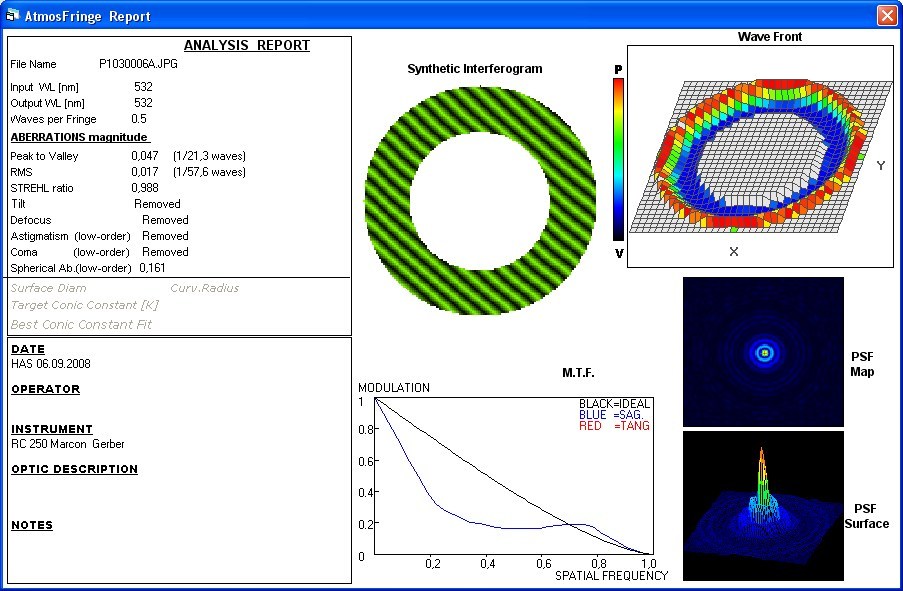

In dieser idealen Position - jetzt stimmte auch der Spiegelabstand, geht der Öffnungsfehler nahezu gegen

Null, von den Zonen und der abgesunkenen Kante mal abgesehen, auch der Astigmatismus fällt bei dieser

Betrachtung erst einmal heraus: Jetzt stimmt der optimale Spiegelabstand, von 510/511 mm. Das etwa

wäre die Toleranz, in der sich der Abstand überhaupt bewegen darf - und dafür braucht man einen Robo-Fokuser?

Dem 3D-Diagramm sieht man an, daß ich ein klein wenig übers Ziel hinausgeschossen bin, sodaß der Fokus

ca. 5 mm kürzer sein könnte.

Die Auswertung ergibt also einen hohen Strehl hinsichtlich des Öffnungsfehlers, wenn man die anderen

Fehler zunächst nicht betrachtet.

Unter diesen Bedingungen kann der Hauptspiegel-Radius mit 1723 mm gemessen werden. Beim 320/2400

RC-Marcon-System wäre der HS-Radius - 2089 mm. Der Spiegelabstand HS/FS ist ebenso fest eingestellt,

wie der Backfokus von 200 mm oder die Schnittweite von 790 mm. Rechnerisch ergibt sich ein hoher Strehl,

und die Spotdiagramme bis 20 mm Bildfelddurchmesser liegen weit unter dem Airy-Scheibchen-

Durchmesser. Die conic constant beim Hauptspiegel ist maßvoll, nur beim Sekundärspiegel ist die conic

constant derart, daß man Einiges wegpolieren muß: Zu Lasten der Flächenglätte, wie sowohl Foucault- und

Lyottetst sehr deutlich zeigen. Da würde ich mir etwas mehr an Gründlichkeit vom Hersteller wünschen.

Da ja in den Köpfen der Robo-Fokusierer spukt, nicht aber der Schaden, den man damit anrichten

kann, eine rechnerische Betrachtung, was passiert, wenn man das mittlerweile optimierte System auf den

ursprünglichen Zustand zurückrechnet, wenn man also den Spiegelabstand wieder um genau diese 11 mm

vergrößert, die das System hatte. Es kommt also genau jene Überkorrektur heraus, wie man oben sieht,

und diese Überkorrektur zöge den Strehl auf 0.24. Auch das synthetische Interferogramm reagiert ganz

deutlich mit einer Überkorrektur. Die Spotdiagramme liegen nun weit außerhalb des Airy-Scheibchens:

Ein Astro-Fotograf hätte daran keine so rechte Freude.

Vergrößert sieht man diese Situation noch deutlicher. Das Spotdiagramm "bläst" sich auf den 5-fachen Durch-

messer vom Airyscheibchen auf.

Verbleibt als Restbetrachtung der Astigmatismus. In diesem Fall wird man erst einmal fotografieren, um zu

erkunden, wie sehr der auf den Aufnahmen wahrnehmbar ist. Im Zweifel setzt sich der Astigmatismus aus

mehreren Einflüssen zusammen, dem lagerungsbedingten aus dem Testaufbau, dem lagerungsbedingten aus

der Spiegelllagerung selbst, und drittens dem fest ins Systems eingebauten Astigmatismus. Erst wenn sich

auf den Aufnahmen der Astigmatismus erkennbar zeigt, muß man sich erneut mit dem opt. System befassen.

Unabhängig wünscht man dem Luigi Marcon, daß seine Flächen etwas glatter werden und daß vor allem der

alte ZYGO, den ihm ein deutscher Sternfreund verkauft (!) hat, endlich funktioniert. Dann würde er einige

Fehler von ganz von alleine erkennen.

######################################################################################

Lieber Immo,

auch ein Hersteller RCOS wird mir das Denken nicht verbieten können und gegen die Logik meines Punkt 02.

(SpiegelShift:FokusShift = 1:7.5) wird man auch schwerlich argumentieren können. Etwas weniger

kritisch scheint die Sache zu sein, wenn der Feldkorrektor im Spiel ist. Nur soweit seid Ihr noch nicht.

Im Falle RCOS geht die RC-Produkt-Linie von 10-inch bis 34-inch - sicherlich mit Schwerpunkt Military RC

schon weil da Geld keine Rolle spielt - denn auf dem Amateur-Markt würden die schlicht verhungern.

Wenn so ein RC-System kritisch auf den falschen Spiegelabstand reagiert, dann müßte man sich als

Konstrukteur von optischen Tuben nach den Gegebenheiten richten. Mechanisch ist eine Fokussier-Einheit

in Fokusnähe genauso möglich. Nur in Deinem Fall rate ich dringend, die optischen Bedingungen im Sinne

von guten Astro-Aufnahmen zu respektieren.

Quote:

Außerdem verändere ich bei jedem Cassegrain durch das Fokusieren den Spiegelabstand. Es bewegt sich nur der HS. Also wo ist da das "außergewöhnliche" zu suchen ?

Da bitte ich fein zu unterscheiden:

Was Du meinst, sind die Schmidt-Cassegrain-Systeme von Meade oder Celestron, die reagieren über die

Fokussierung durch den Hauptspiegel friedfertiger - obwohl sie auch eine optimale Fokuslage haben und

durch andere Fehler die brilliante Abbildung stören, wie man sie bei Maksutov-Systemen kennt.

Cassegrain-Systeme haben genauso einen starren Spiegelabstand und optimal-festgelegten Fokus:

z.B. die Dall-Kirkham-Systeme aus England oder Italien, schon aus Gründen der Justier-Stabilität:

Je komplizierter, umso teurer wird die Sache nämlich.

#######################################################################################

Hallo Immo,

sehr interessant die Bilder. Die gehen auch davon aus, daß sie nicht gelesen werden können.

Das Interferogramm habe ich mal um den Faktor 3 vergrößert und ausgewertet: Die Ergebnisse meiner Auswertung

sind geringfügig besser.

Die Farben rot und blau sind vertauscht.

Der Rand ist nicht besonders schön: er zieht sich hoch und fällt wieder ab, nahezu so ähnlich, wie bei

Deinem System. Da aber die Obstruktion geringer ist, als bei Dir, ist der Flächenanteil dieser Zone geringer.

(Es ist ein 20-inch-system) Aber auch hier wäre es sinnvoll, den Rand ein klein wenig abzublenden. Das

würde ich aber erst fotografisch ausprobieren wollen.

Ich vermute ja, daß bei diesen Cassegrain-ähnlichen Systemen die Fehler des Hauptspiegels vergrößert

werden, da ja eine abfallende Kante geometrisch nur beim Hauptspiegel vorkommen kann. Vom Fangspiegel

wird ja nicht der volle Durchmesser ausgeleuchtet. Die Flächenglätte bekommt man bei diesen Systemen

vorsichtshalber nicht zu sehen . . .:whistling

Bin übrigens die nächsten 3 Tage mal nicht da.