C030 Spiegel-APO CLANT von Orion-USA

Der Spiegel-APO CLANT von Orion/USA

Beobachtungsbericht auf Seite 4 Beitrag #36

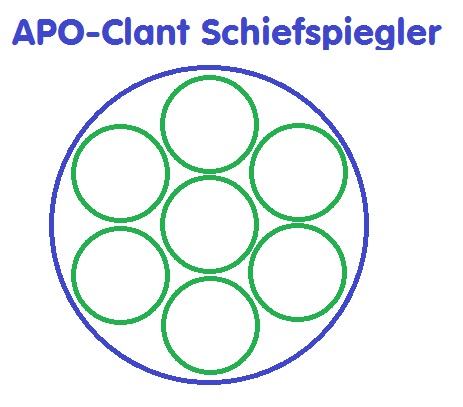

Die Schiefspiegler-Idee ist eigentlich einfach: Aus einem f/3 Parabol-Spiegel schneidet man sechs kleine

f/6 exzentrische Parabolspiegel heraus und hätte damit auf einfache Art ein obstruktionsfreies System,

allerdings weiterhin mit den Eigenschaften eines f/3 Newton-Spiegels, was Koma betrifft. Den mittleren

Spiegel kann man ebenfalls als normalen Spiegel verwenden. Dieses System läßt sich aber auch als

exzentrische Parabol-Retouche herstellen. Aber glatt sollte so ein Spiegel sein, sonst wäre ein APO

immer noch besser !

Tatsächlich wird dieses System seit einiger Zeit u.a. von Teleskop Service angeboten wird und für dessen

Unterstützung bei diesem Bericht ich mich erst einmal bedanken möchte.

Quote:

aus dem Link von TeleskopService:

The CLANT - ein Teleskop,

welches die Vorzüge eines Newtons und die eines Refraktors vereint

Ein Refraktor hat nichts im Strahlengang, welches eine Abschattung verur-

sacht. Deshalb haben diese Geräte einen sehr guten Kontrast. Ein Newton

hingegen hat einen Fangpiegel mit Streben im Strahlengang. Das reduziert

die Schärfe aber dafür ist die Abbildung eines Newtons frei von Farbfehlern,

während dies bei einem Refraktor nur für sehr teures Geld erreicht werden

kann.

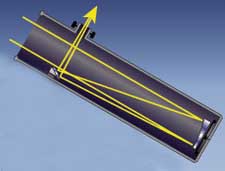

Spätestens bei dieser Aufnahme wird deutlich, wie das optische System aufge-

baut ist, der Strahlengang ist frei von irgendwelcher Obstruktion, Fangspiegel,

Spinne etc. Damit ist aber noch nicht ganz klar, aus welchen opt. Bauteilen

dieses System aufgebaut ist. Erst wenn man sich die Komponenten etwas

genauer unter die Lupe nimmt, kommt eine uralte Idee wieder zum Vorschein,

an die man, weil sie so einfach ist, gar nicht zu glauben wagt.

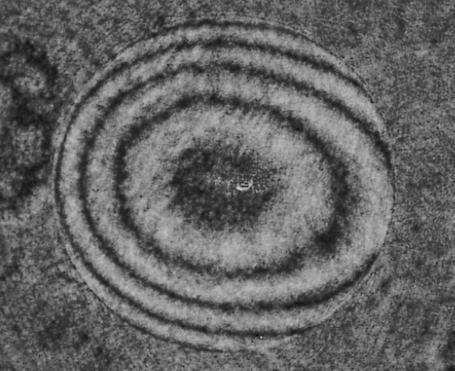

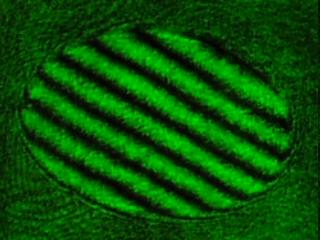

So schaut man sich zunächst über ein Interferogramm den Hauptspiegel im

Krümmungsmittelpunkt (CoC) an mit Interferenzstreifen, die Koma oder

Astigmatismus vermuten lassen. Und weil ich bei der ersten Autokollimations-

messung die Seiten vertauscht hatte, wurde die Sache zunächst immer

misteriöser. Ich hatte den Hauptspiegel als Schiefspiegel in Autokollimation

genommen und wunderte mich, daß hier die Koma noch stärker ausgeprägt

war.

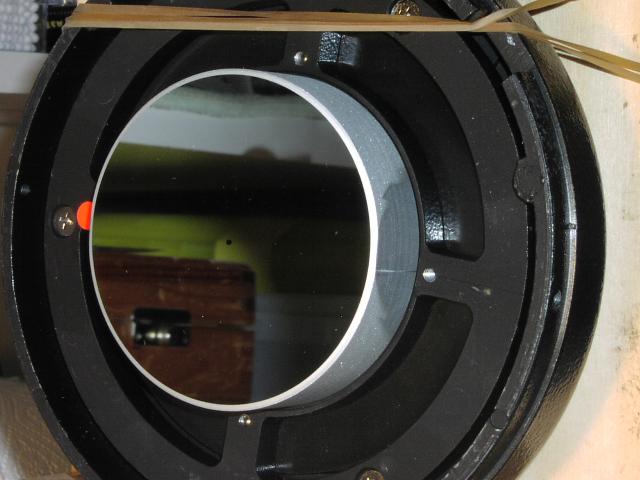

Den Hauptspiegel habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr sorgfältig

gemustert, sonst wäre bereits zu Beginn der Fall klar gewesen, wie man

später eindeutig sieht. Verräterisch jedenfalls der Bleistift-Strich an den

beiden gegenüberliegenden Seiten.

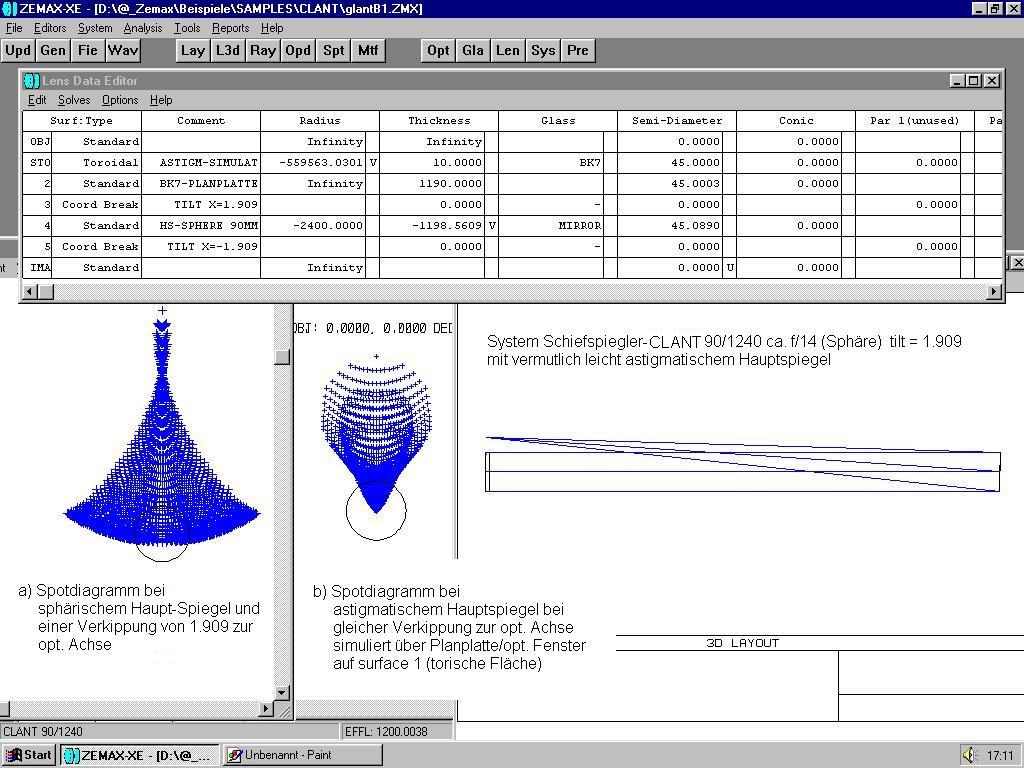

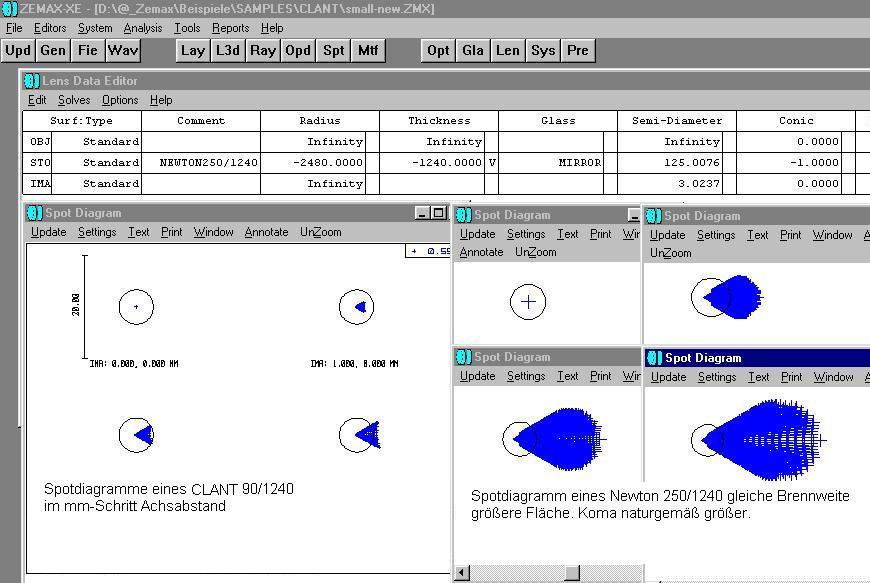

Also entstand unter ZEMAX erst einmal eine Simulations-Rechnung, die der

Frage nachging, was denn ein Kugelspiegel mit 90 mm Durchmesser und 1240 mm

Brennweite außerhalb der Achse für Spotdiagramme erzeugt. Und da der Haupt-

spiegel doch offenbar astigmatisch ist, simulierte ich diesen Fall mittels einer

torischen Planplatte und erhielt eine geringfügige Verbesserung der Situation.

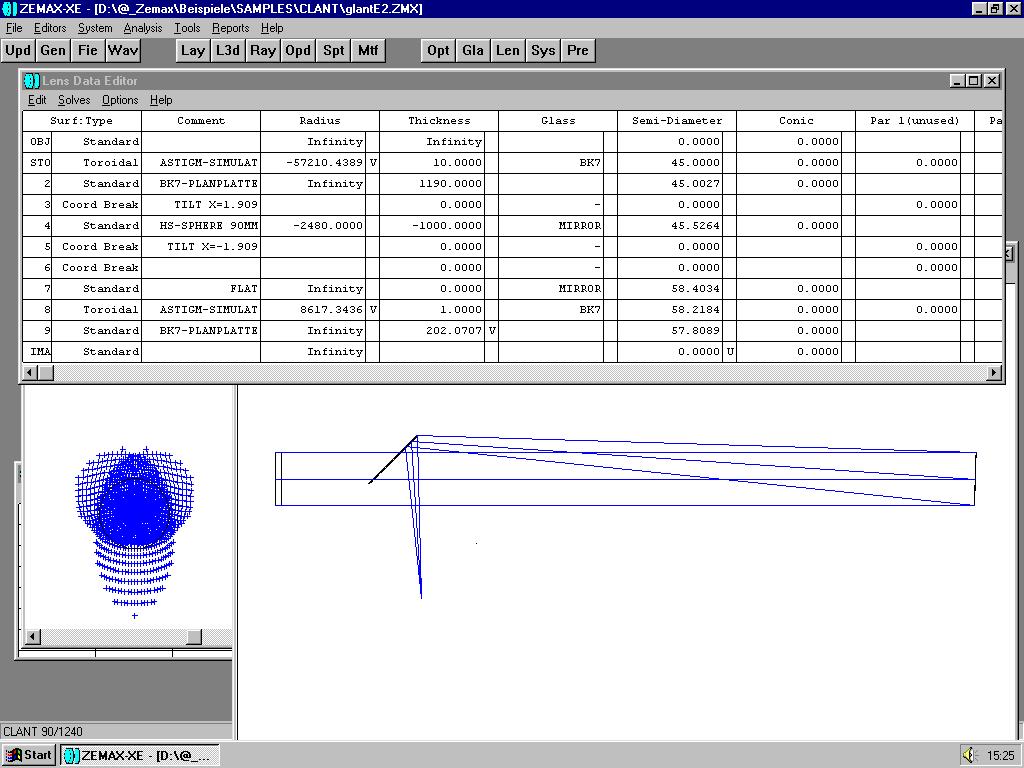

Nun könnte ja auf dem Fangspiegel auch noch ein Astigmatismus drauf sein,

und dann würde es abermals zu einer Verbesserung der Spotdiagramme führen.

Irgendwann hatte ich den Respekt vor dem kleinen Fangspiegel verloren, und

baute ihn kurzentschlossen aus, um nachzuschaun, ob er wirklich die von mir

vermutete astigmatische Verformung hat. Wie man im Interferogramm sieht,

ist es ein ganz normaler kleiner elliptischer Planspiegel, und nachdem ich mittler-

weile das System wieder zusammengebaut und nun in Autokollimation als

perfekt erkannte, war klar, daß einzig und allein der Hauptspiegel das bild-

erzeugende Element darstellt.

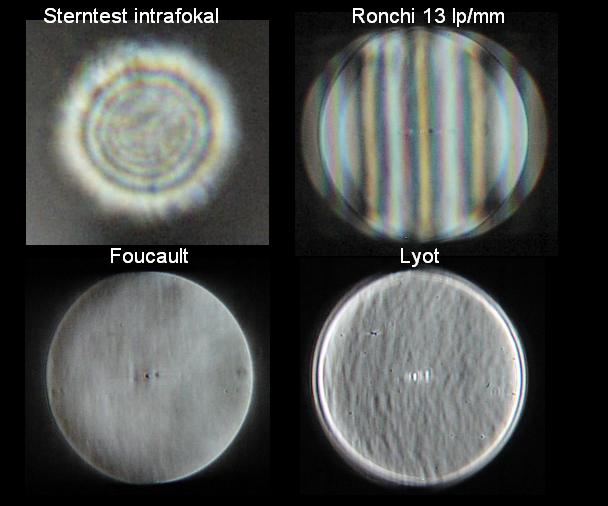

Der CLANT - in Autokollimation

Die üblichen Tests, viele hundert Male durchexerziert, zeigten einen Spiegel-

APO von höchster Qualität. Lediglich beim Lyot-Test konnte man vermuten,

daß die Strukturen nicht rotations-symmetrisch zur Spiegelmittel liegen, sondern

ihr Zentrum irgendwo außerhalb des rechten Randes haben, ebenfalls ein Hin-

weis auf die Herstellung dieses 90 mm Spiegel-APO's von Orion.

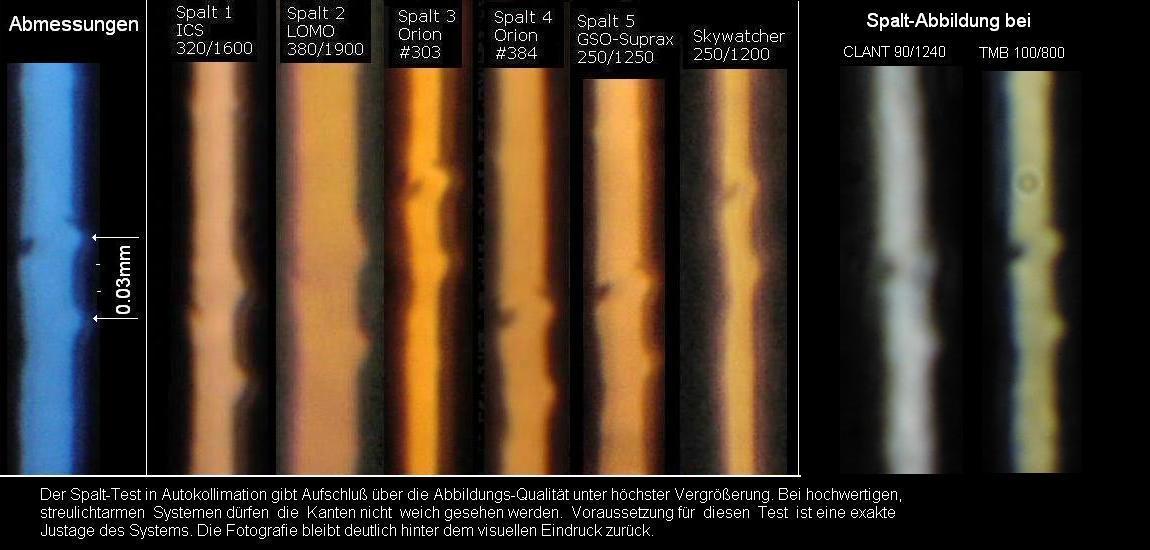

Am Lichtspalt kann man beim CLANT etwas mehr Streulicht beobachten, was

man sofort am Lyot-Test sieht. Demzufolge wird mein Lichtspalt beim CLANT

weniger exakt abgebildet als beim TMB 100/800

Im Vergleich das TMB 100/800 mit dem Wolterscope im Lyot-Test. Betreff

Rauhheit haben die Linsen-Objektive die Nase vorn.

Also schaut man sich einmal den Rand etwas genauer an, mißt die Höhe auf einer

Seite mit ca. 20 mm, auf der gegenüberliegenden Seite mit ca. 24 mm, man

sieht es sehr deutlich übrigens an den Rillen vom Herausbohren, daß die Spiegel-

Fläche dazu geneigt ist.

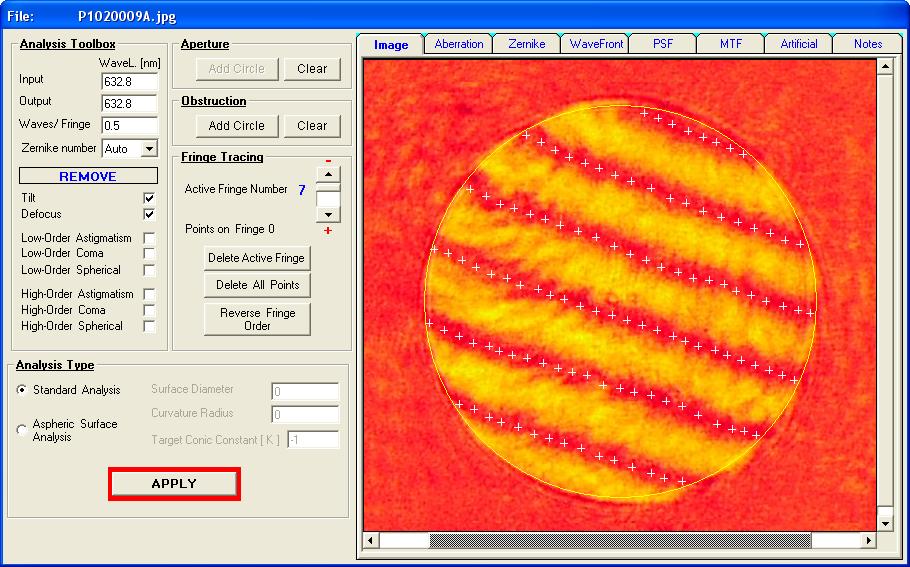

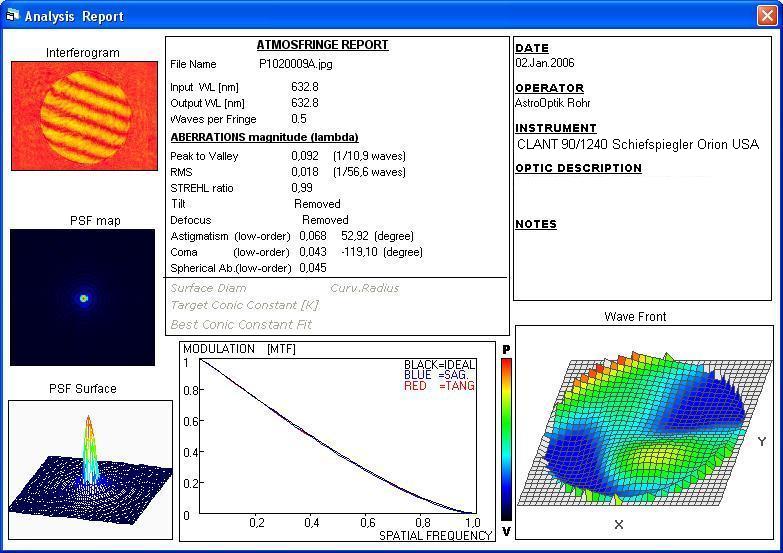

Die Interferogramme bei 650 nm wave zeigen in Autokollimation ein perfektes

System auch hinsichtlich der Rotations-Symmetrie und der anfänglich gemessene

"Astigmatismus/Koma" war auf wundersame Weise verschwunden. Die weiter

unten nachzulesende Auswertung unterstreicht also die auf der Webseite

von TeleskopService nachzulesende Darstellung für die Öffnung von 90 mm.

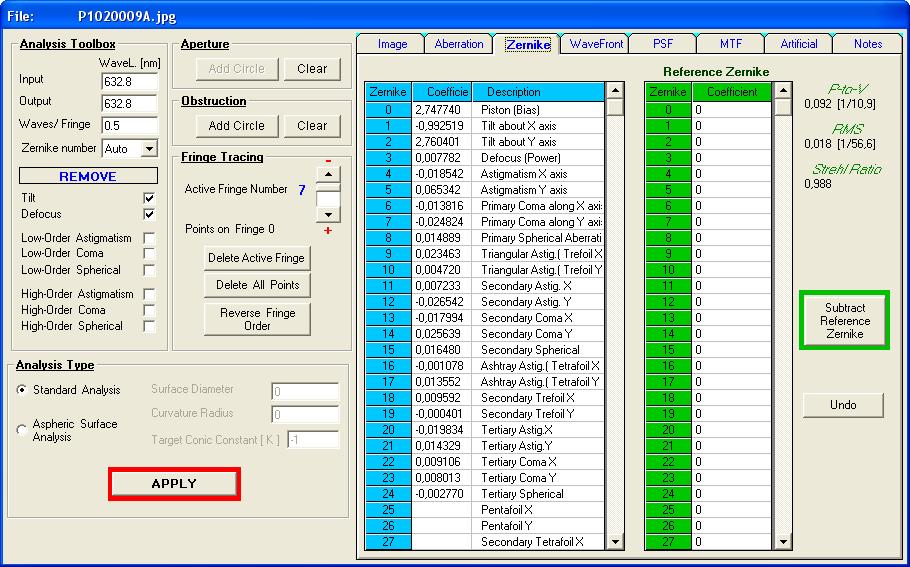

Weiterentwickelt hat sich auch das Auswert-Programm AtmosFringe, indem

man direkt in die Zernike-Koeffitienten für Astigmatismus eingreifen kann und

damit eventuelle Fehler, wie sie im Testaufbau entstehen können, selektiv

abziehen kann. In diesem Fall besteht dazu kein Anlaß, wie man klar erkennen

kann. Auch der hohe Strehl-Wert ist in diesem Fall nicht wegzudiskutieren.

So ein System ist denkbar einfach herzustellen: Entweder man hat bereits

einen 250/1240 Newton, dann legt man auf den Hauptspiegel eine 90 mm

Blende in der Form, daß ein obstruktions-freies Lichtbündel ins Okular trifft,

und hat prinzipiell einen CLANT. Oder aber man nimmt bei entsprechendem

Werkzeug einen 250/1240 GSO Newton und schneidet aus ihm 6 kleine Spiegel

heraus, die man jeweils in einen Schiefspiegler verbaut. Dabei muß natürlich

die jeweilige Position der kleinen Spiegel zur opt. Achse berücksichtigt werden.

Für Planeten-Beobachtung eine sehr schöne Lösung, also nahe der Achse eine

perfekte Abbildung. Geht man jedoch mit der Simulation etwas ins Bildfeld,

also außerhalb der Bildachse, dann tauchen auch die bei einem Newton-Spiegel

zu erwartenden Koma-Effekte auf, allerdings nur auf den Flächenanteil bezogen.

Prinzipiell sollte sich aber nach diesem System ein Kugelspiegel auch dezen-

triert parabolisieren lassen, und dann hätte man einen größeren CLANT. Das

f/14 Öffnungsverhältnis sollte man aber aus opt. Gründen tunlichst einhalten.

Deswegen hier eine Gegenüberstellung der Spotdiagramme eines 90 mm CLANT,

der aus einem 250 mm Newtonspiegel gleicher Brennweite ausgeschnitten wurde:

Quote:

Mit einem normalen Parabolspiegel wäre dieses System nicht möglich.

Es ist also tatsächlich ein aus einem normalen Parabolspiegel herausge-

schnittener kleiner Haupt-Spiegel. Und das insgesamt 6 mal. Also eine

Art Teleskop-Vermehrung, siehe obere Einleitung.

#############################################################################

Man muß es gelesen haben, um es überhaupt zu glauben:

Der hat wohl nie Spot-Diagramme der genannten Schiefspiegler gesehen,

noch Testergebnisse erstellt, noch die Dinger schweißtreibend justiert,

aber reden, reden, reden, .... das isser ! ... und ein eifriger Leser von

Astro-Foren ! Ob er weiß, für wieviel Kilo-Euro das Wolterscope so

verkauft wird? Ob er je durch eines hindurchgesehen hat?

Quote:

Mein Freund KaStern spricht Ex Cathedra: [KaStern re Binoviewer]

Hallo Tom,

Zitat:

das Problem beim CLANT ist, daß auf dem Tubus leider nicht ZEISS steht, sondern Sky-Watcher und daher kommt das Teil aus China und ist somit in den Köpfen der Leute Chinaschrott, billige Massenware, mehr nicht. Wie gut die Optik ist spielt keine Rolle, was zählt ist das Image. Wenn du einen CLANT auf ein Teleskoptreffen mitnimmst werden dich alle blöd anmachen, warum du für lächerliche 90mm China-Öffnung soviel Geld bezahlt hast. So ist es leider. Außerdem ist der CLANT auch wirkliche Billigware, alles ist billig, der Tubus, der Okularauszug, die komplette Mechanik. Soviel Geld für eine von mir aus gute Billigoptik im Billigtubus zahlt dir halt heute keiner mehr. Wirtschaflich ist das System genauso der Nicht-Bringer wie das Wolterscope oder das Herrigteleskop. Ein Exot mit nur minimaler Überlebenschance am freien Markt.

das Teil ist zu dem Preis eine Totgeburt. Ein off-axis-Newton. Mit allen

vor- und Nachteilen die das nun mal mit sich bringt.

Da ist ein echtes TCT wie ein Herrigteleskop oder Wolterteleskop schon ein

ganz anderes Kaliber!

Mit 91mm Öffnung auflösungsmäßig stark limitiert. Ein Tubusmaß etwa wie ein

6"f/8 Newton. Ein Telekopsystem für Obstruktionsphobiker im fortgeschrittenen

Stadium dieser Erkrankung

Der Mutterspiegel wird wohl in den USA gemacht (10"f/5 Parabolspiegel) und

dann in 5 (?) Töchterspiegel zerlegt.

In den USA scheint der Ausverkauf bereits begonnen zu haben,jedenfalls ist

der Preis drüben schon fast halbiert worden und liegt jetzt bei 350 Dollar

(= 302 Euro,zuzüglich Steuern).

Hierzulande kostet das Teleskop noch 698 Euro. Für 100 Euro mehr bekommt

man bei ICS schon einen 250/1250er Galaxy Dobson mit Pyrex Spiegel!

Oder für 200 Euro weniger einen 200/1200er Galaxy Dobson mit Pyrexspiegel.

Von daher wundert es mich nicht daß einige Händler den CLANT so hektisch

anpreisen müssen. Das Problem ist aus meiner Sicht auch hier mal wieder wie

so oft schon eine verfehlte Bewerbung des Teleskopes, verbunden mit völlig

überzogenen Gewinnerwartungen.

Daran wird wohl auch die Aktivierung der letzten Reserve, des ultimativen

Spezialisten für das erzielen von Strehlwerten jenseits der Zeiss APQ Werte,

nichts mehr ändern

MfG,Karsten

##################################################################################################

Hallo Dieter,

habe auch keinen Anlaß dazu.

Aber hier wollte ich nochmals aufklären. Dem Manne kann geholfen werden:

Wenn er sich beruhigt hat, und ganz logisch die Sache betrachtet, wird er

hoffentlich seinen Denkfehler bemerken, der darin besteht, daß man einen

CLANT eben nicht wie einen Newton justieren kann, weil ja dummerweise

die Mitte fehlt, weswegen das Laser-Bündel auch nicht in sich zurückreflek-

tiert. Natürlich muß der Off-Axis-Teil-Spiegel in der richtigen Orientierung

eingebaut sein, sonst klappt nichts!

Man kann es es zwar noch etwas genauer zeichnen, aber ich hoffe, es wird

auch so deutlich, wie es funktioniert.

#################################################################################################

Genau das ist es, Dieter,

ich habe ja schon hunderte Male Newtons justiert ob unter freiem Himmel, oder

im Labor, ob mit einem Keppler-Fernrohr, mit einem Justierlaser, mit einem

künstlichen Stern, mit einem Interferometer, oder wie auch immer. Natürlich

versucht man es nach alter Gewohnheit mit dem Justierlaser und stellt fest,

daß der Laser gar nicht in den Ursprung zurückkommen darf, weil nämlich die

sonst vorhandene Spiegelmitte fehlt. Aber wo liegt denn die Rotations-Achse

des off-axis-Teilspiegels? Höchstwahrscheinlich in der Tubuswand oder außer-

halb von ihr, was sich berechnen läßt, oder aber mit einem künstlichen Stern

in Autokollimation sehr gut ermitteln läßt: Der Stern muß auch für diesen Fall

absolut rund sein, weil das ankommende Lichtbündel auch rund ist. (betrifft

also die intra/extrafokalen Sternscheibchen) Das System reagiert nämlich

sonst mit Koma, und die sieht man bei einem Interferogramm sofort!

Das schaut dann so aus:

und nicht so, wie es tatsächlich dann war:

Es läßt sich aber noch anders erläutern: Bei einem normalen Newton geht

der Justierlaser von der OAZ-Achse über den FS exakt entlang der opt.

Achse zum HS, wird in sich zurückgespiegelt und nimmt exakt den gleichen

Weg zurück in den Ursprung. Nun legt man auf dem Hauptspiegel in Rand-

nähe eine 90 mm Blende und hätte damit den CLANT. Schneidet man in

Gedanken die abgedeckte Spiegel-Oberfläche ab, so würde eben dieser

off-axis-Teilspiegel übrig bleiben. Auch vom Fangspiegel wird nicht mehr

alles gebraucht. Die Verkippung kann bleiben, aber es sind jetzt nur noch

die Randstrahlen, die in einem anderen Winkel über den gleichen Fangspiegel

in gleicher Position, aber einem anderen Flächenteil umgelenkt werden, und

dieser Flächenteil ragt eben nicht in den Strahlengang.

Man kann sich einen Newton auch mit einem Sieb vorstellen, und sich den

Weg der einzelnen Teilbündel, die übrigens parallel zueinander sind, auf ihrem

Weg über Hauptspiegel/Fangspiegel vorstellen. Jedenfalls ist es höchst

einfach, das CLANT zu justieren, einfacher als ein WolterScope oder Herrig-

Teleskop.

Eine Überschlagsrechnung hat mich interessiert:

war es nun ein 300 mm Newton, aus dem man sehr gut 6 x 90 mm Teilspiegel

herausschneiden könnte, oder war es ein 250 mm Newton, aus dem man nur

5 x 90 mm Teilspiegel herausschneiden kann. Hinsichtlich des Abstandes zur

opt. Achse könnte die 10"-Lösung die wahrscheinlichere sein. Bei der 5-er

Lösung hätte man überschlägig einen Flächenverlust von 143 mm Durch-

messer, bei der 6-er Lösung verliert man eine Fläche von 166 mm Durch-

messer, jeweils in der Mitte und am Rand, Verschnitt einkalkuliert. Auch

würden die Abstände im CLANT-Tubus eher zur 5-er-Lösung passen.

##########################################################################################################

Hallo Dieter:

Quote:

Das ist warscheinlich der Grund warum es nur eine kleine Öffnung hat.

Stell dir mal vor die wollten einen 8 Zöller machen, und wüßten die Spiegel

aus einer großen min. 600er Scherbe rausschneiden das könnte keiner

bezahlen. Die Qualität der Fläche würde warscheinlich schlechter als bei einer kleinen Scherbe sein.

Bei einem größeren Spiegel vergrößert sich über die Geometrie auch der je-

weilige Fehler, weshalb da Grenzen gesetzt sind oder aber das Öffnung-

verhältnis statt f/14 in Richtung f/20 geht wegen der Restkoma. Und dann

würde man versuchen, eine 8-Zoll Sphäre "off-axis" zu polieren, und das

ginge am sichersten in Autokollimation über einen Planspiegel. Das ergäbe

aber eine Brennweite von 4000 mm, mit der keiner hantieren würde, bzw.

der Strahlengang ein weiteres Mal gefaltet werden müßte, was die Lage

ein klein wenig kompliziert. Ein weiteres Argument sind die opt. Flächen

selbst. Die sollten so glatt sein, wie geht, weil sonst mehr Streulicht ent-

steht, was den Kontrast vermindert.

Zur Geometrie des CLANT noch ein paar Anmerkungen und damit zum Thema Justage:

Obwohl man sich den CLANT als prinzipiell aus einem normalen Newton aus-

geschnittenes System denken kann, hat es hinsichtlich der Justage eine

Besonderheit. Die opt. Achse liegt nicht in der "Rotations-Achse" des CLANT Haupt-

spiegels, sondern dort, wo sie beim "Voll-Newton-Hauptspiegel" eben liegt.

Von oben gesehen wäre das der rote Punkt auf HS und FS, die Off-Axis-

Bedingung einmal vernachlässigt.

Also hat man einen dezentrierten "runden" Kreisausschnitt, besser Ronde

genannt, weil die Begriffe für Kreissegment und Kreisausschnitt in der Geo-

metrie festgelegt sind.

Es gibt also nur eine Bedingung für die Justage des CLANT: OAZ schaut über

FS auf Mitte CLANT HS und von dort auf Mitte Tubus-Öffnung. (Dabei muß

der HS exakt in Tubusmitte sein, die außerhalb liegende opt. Achse, wie beim

Newton auch, durch die Verlängerung des Fangspiegels gehen, siehe Skizze.

Beides kann man jedoch nur über Koma-Effekte feststellen und korrigieren,

sowohl im Labor wie am Himmel weil halt der übrige Newtonspiegel nebst

übriger Fangspiegel nicht vorhanden sind, leider!)

Dem Thomas Hilger sei Dank !