A090 HCQ APO - Glasweg-Diskussion 3.BerichtSimulation Glasweg 07.03.2008, 14:17

HCQ APO - Referenz-Optik & Glasweg-Diskussion HCQ APO - Glasweg-Diskussion 3.Bericht 07.03.2008, 14:17

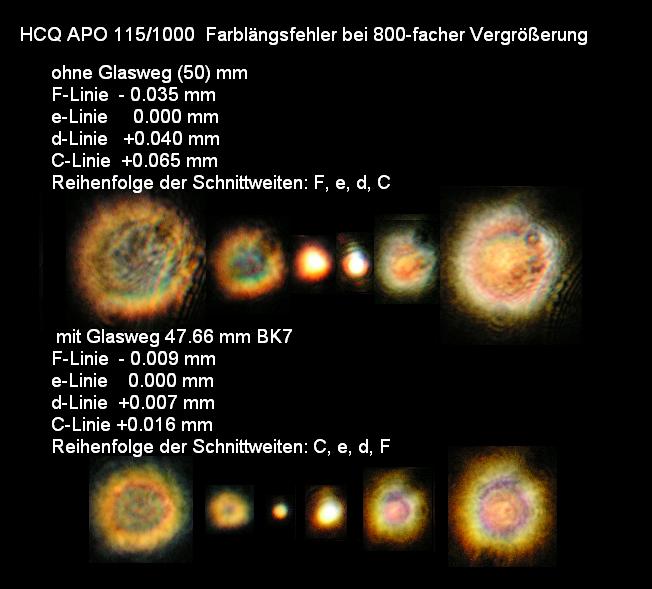

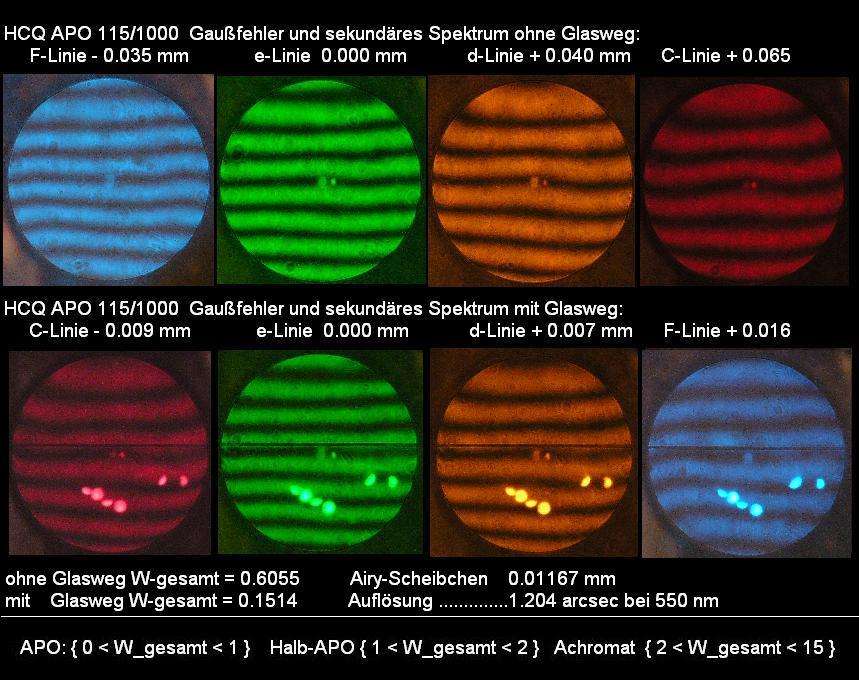

Bei der Frage, was ist ein Super APO, ein APO, ein Halb-APO, oder ein mehr oder weniger guter Achromat, spielt die

Größe des sekundären Spektrums, also die Schnittweiten-Differenz zwischen dem blauen Lichtanteil und dem roten

Lichtanteil, eine große Rolle. Bei Achromaten ist die Verteilung für gewöhnlich derart, daß grün am kürzesten fällt,

und im Idealfall blau und rot dahinter eine gemeinsame Schnittweite haben, während violett seinen Schnittpunkt

noch weiter hinten hat. Diese Längendifferenz zwischen grün und blau/rot nennt man sekundäres Spektrum. Bei einem

APO ist die Farbverteilung in der Regel derart, daß blau vor grün, dahinter gelb und rot folgt. Je kürzer die Schnitt-

weitendifferenz der Farben, umso farbreiner wird das Linsen-Teleskop. Im vorliegenden Fall jedoch erst, wenn man

ein Zenith-Prisma benutzt, also den vom Design her geforderten Glasweg von 50 mm einhält. An diesem Beispiel

kann man eindrucksvoll zeigen, wie aus einem guten APO ohne Glasweg ein Super APO mit Glasweg wird, weil es

der Designer sinnvollerweise so vorgesehen hat. Man muß also wirklich unterscheiden, ob ein APO mit oder ohne

Glasweg entwickelt wurde, der TMB APO meines Wissens ohne.

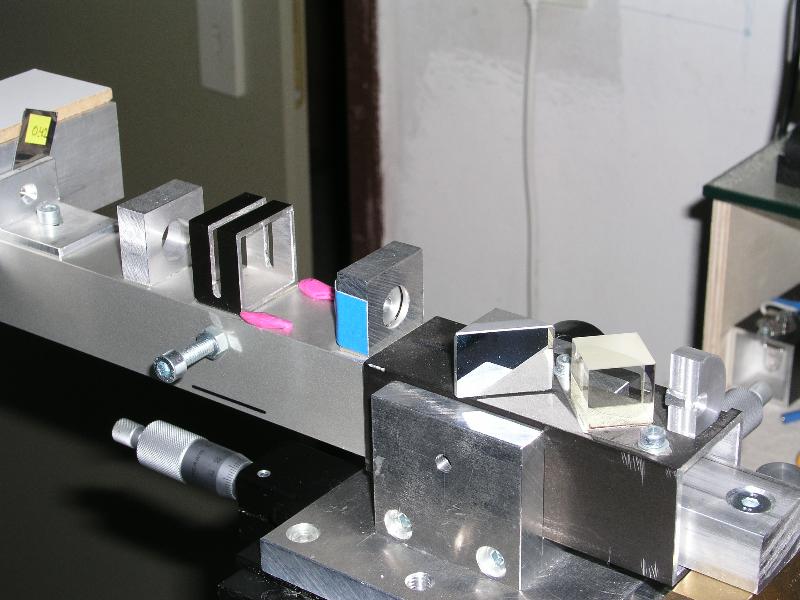

Die Klassifizierung über das sekundäre Spektrum setzt vorraus, daß man mit einer Genauigkeit von mindestens 0.01 mm

die Schnittweite der jeweiligen Spektral-Farben mit einem engen Interferenz-Filter (von Melles Griot) messen kann. Und

weil man integrativ in der 0.707 Zone mißt, diejenige Zone mit dem größten Flächenanteil, überlagern sich die Interferenz-

Streifen in der Regel noch mit Koma, Zonen und der üblichen Über-/Unter-korrektur. Für diesen Fall ist ein dünnes Lineal

im Strahlgang ein guter Anhaltspunkt für die gleichmäßige Streifeneinstellung bzw. den Fokus der jeweiligen Farbe. Die

Mikrometerschraube läßt eine Ablesegenauigkeit von mindestens 5µ zu.

Auf der opt. Bank schaut man nicht um die Ecke, sondern am liebsten gerade aus. Und weil sich im Laufe der Jahre

auch kleine Referenz-Gläser von Manfred Pieper "eingefunden" haben, läßt sich damit der erwünschte Glasweg mit

47.66 mm darstellen. Daß damit über die Verkippung dieser kleinen Planplatten gleich wieder neue Fehler eingeführt

werden, merkt man spätestens, wenn der künstliche Stern ein Querspektrum hat, das sich aber sehr leicht heraus

justieren läßt.

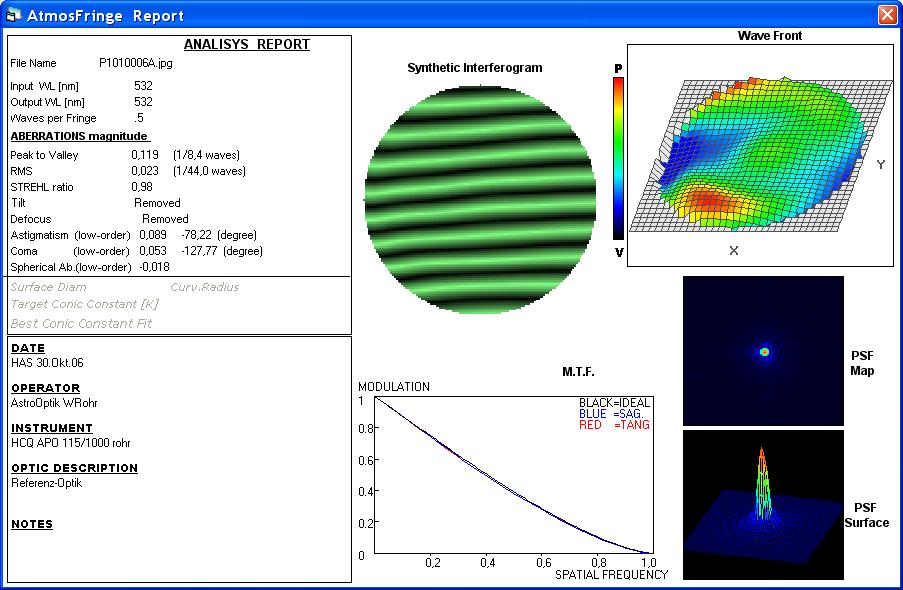

Bei 532 nm wave erreicht diese Optik einen Strehl von 0.98, wobei die immer noch vorhandenen Restfehler über Zentrier-

schrauben herausjustiert werden können - wenn ich mal mehr Zeit habe.

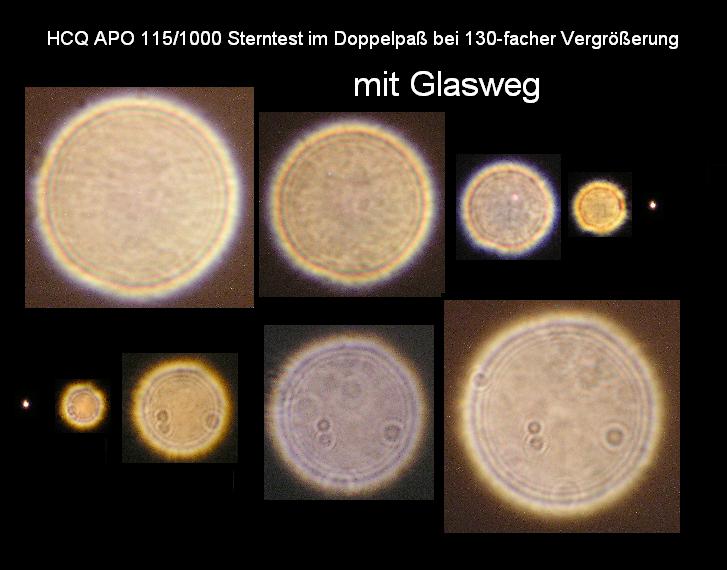

Ein ganz harter Vergleich im Doppelpaß ist der Sterntest. Hier erkennt man ohne den Glasweg, daß die rote Schnittweite

am weitesten hinten liegt, weshalb das intrafokale Scheibchen kurz vor dem Fokus den Rot-Saum aufweist. Mit einem

Glasweg ist die Situation umgekehrt. Nun liegt blau am weitesten hinten, zwar nur um 0.03 mm hinter rot, aber dadurch

bei höchster Vergrößerung gut zu erkennen. (Links immer intra-, rechts immer extrafokal) Der Glasweg von 47.66 mm

hat also in diesem Fall das sekundäre Spektrum nicht nur um den Faktor 3 verbessert, sondern regelrecht herumgedreht.

Nicht so eindrucksvoll die Situation beim Ronchi-test 13 lp/mm intrafokal im Doppelpaß. Mit Glasweg erscheinen die

Streifen farbreiner zu sein.

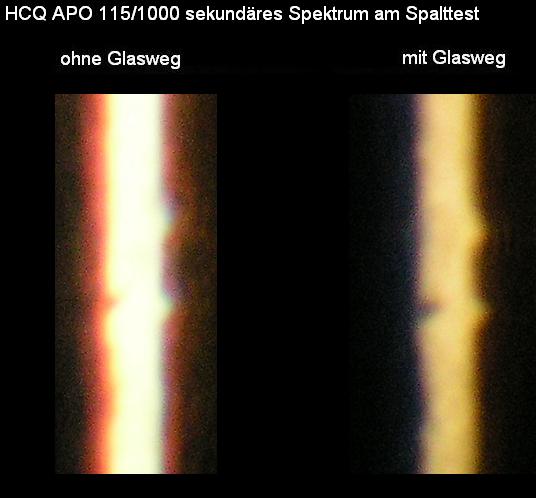

Sehr viel eindeutiger läßt sich über den Foucault-Test der Sachverhalt zeigen. Ohne Glasweg sieht man noch deutlich die

Auffächerung des sekundären Spektrums, mit Glasweg verschwinden die Farben nahezu alle.

Auch am Lichtspalt sieht man den Unterschied sehr gut.

Am farbabhängigen Öffnungsfehler ändert der Glasweg also nichts, blau ist weiterhin überkorrigiert, ab gelb beginnt die

Unter-Korrektur, eine leichte Koma stört den perfekten Eindruck, aber, und das ist die Wirkung eines Zenith Prismas, das

sekundäre Spektrum wird deutlich geringer, der APO also farbreiner und das Sepktrum wird sogar noch "rumgedreht".

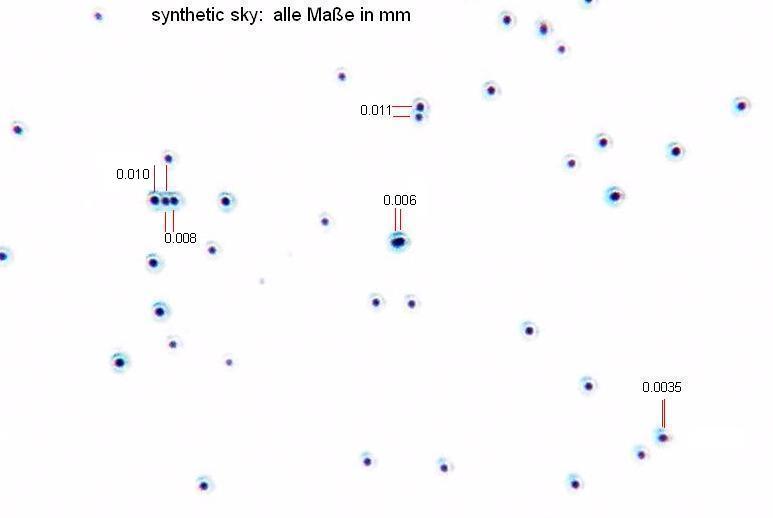

Mit diesem Objektiv entstand dieser künstliche Sternhimmel, über dessen Doppelsternabstände ein qualitativer Vergleich

möglich sein müßte zur Leistung unterschiedlicher Optiken. Die Doppelsterne natürlich wieder unterm Mikroskop ver-

messen.

Nach einer sehr ausführlichen Scopos-Betrachtung bietet dieser Super APO doch eine gewisse Abwechslung. Und weil

es thematisch dazugehört, einen früheren Bericht dazu.